Capítulo 20

De intervalo en intervalo

En este capítulo

El

papel en la música de la distancia entre notas

El

papel en la música de la distancia entre notas

Los

distintos intervalos y algunos ejemplos de su uso

Los

distintos intervalos y algunos ejemplos de su uso

La

definición técnica de la escala musical

La

definición técnica de la escala musical

Cómo

construir y armonizar una melodía

Cómo

construir y armonizar una melodía

Si has leído el capítulo 19, ya sabes cómo se ordenan las notas en el pentagrama y cómo funcionan las tonalidades. Pero ¡con esto no se acaba la teoría musical! Sentimos tener que darte tan desagradable noticia, pero es así.

Es el momento de hablar de los intervalos. Para los propósitos de este libro, un intervalo es la distancia entre dos notas, medido en teclas de piano. Determinar el intervalo entre dos notas es sencillo: se toman dos notas consecutivas de una melodía y se cuenta el número de teclas que hay entre las dos, incluyendo las dos notas en cuestión. Si resultan cinco teclas se dice que las dos notas están separadas por un intervalo de quinta o que forman una quinta. Si resultan siete teclas, diremos que las dos notas forman un intervalo de séptima. No es como la química orgánica, ¿verdad?

Cuando

aprendas a reconocer los intervalos de oído, la música será para ti

una diversión fascinante. Comenzarás a reconocer los intervalos

característicos que emplean tus compositores favoritos, clásicos o

de música popular, y empezarás a entender las razones por las

cuales la música suena de esta o de aquella manera. Podrás decir

entonces: “Otro éxito de Andrew Lloyd Weber; el tipo no usa casi

nunca intervalos mayores que la segunda, ¿verdad?”. Y también: “La

música para esta película es de John Williams. ¡Apostaría a que

comienza con una quinta!”.

Cuando

aprendas a reconocer los intervalos de oído, la música será para ti

una diversión fascinante. Comenzarás a reconocer los intervalos

característicos que emplean tus compositores favoritos, clásicos o

de música popular, y empezarás a entender las razones por las

cuales la música suena de esta o de aquella manera. Podrás decir

entonces: “Otro éxito de Andrew Lloyd Weber; el tipo no usa casi

nunca intervalos mayores que la segunda, ¿verdad?”. Y también: “La

música para esta película es de John Williams. ¡Apostaría a que

comienza con una quinta!”.

A partir de este momento emplearemos famosas melodías para ayudarte a identificar algunos de los más célebres intervalos de la historia. Como muchos estudiantes de música anteriores a ti, no podrás oír nunca más los primeros compases de la marcha nupcial de Mendelssohn sin pensar: “Aquí viene la cuarta”.

Esta sección puede ser muy divertida o terriblemente pesada e inacabable. Eso dependerá de si estás rodeado de gente o de si estás concentrado y cantas para ti mismo mientras lees.

La segunda mayor

El intervalo de segunda mayor es muy común. Es el que forman dos notas vecinas una de la otra en el teclado.

¿Puedes

cantar las dos primeras notas del famoso villancico “Noche de paz”,

y luego detenerte? (“No-che”; correcto, ya está). Lo que cantas es

un intervalo de segunda. Si esta melodía se te escapa, ensaya con

las notas intermedias de “Guantanameera” (“ta-na-me”... solamente).

Éstos son también intervalos de segunda: una nota vecina de la otra

(mira la figura 20-1).

¿Puedes

cantar las dos primeras notas del famoso villancico “Noche de paz”,

y luego detenerte? (“No-che”; correcto, ya está). Lo que cantas es

un intervalo de segunda. Si esta melodía se te escapa, ensaya con

las notas intermedias de “Guantanameera” (“ta-na-me”... solamente).

Éstos son también intervalos de segunda: una nota vecina de la otra

(mira la figura 20-1).

Estos ejemplos ilustran intervalos de segunda ascendente, en los que la línea melódica sube. Pero en muchas melodías famosas hay también intervalos de segunda descendente, como en “Noche de paz” y “Guantanamera”. Vuelve a cantarlas: entre las notas “che” y “de” hay una segunda descendente, lo mismo que entre “me” y “ra”.

Figura 20-1: La segunda mayor en uno de tus villancicos favoritos.

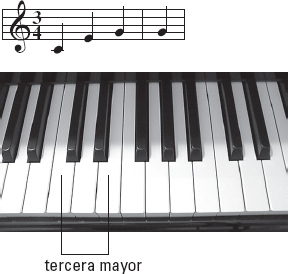

La tercera mayor

Cuando se cuentan tres teclas desde una nota de la melodía hasta la

siguiente, incluyéndolas, se trata de un intervalo de tercera.

Quizá el más famoso intervalo de tercera en toda la música clásica

es el que figura al comienzo de la Sinfonía n.o 5 de Beethoven, aquel que suena:

“Ta - Ta -Ta - Taaaa”. Para refrescar tu memoria vuelve a escuchar

la pista 4 de los archivos de audio de este disco que encontrarás

en www.paradummies.es. Hay muchísimos ejemplos

familiares que contienen terceras, tanto descendentes como

ascendentes. Canta ahora el comienzo del tango “Adiós muchachos”.

Entre “cha” y “chos” hay una tercera. Éstos son ejemplos de un

intervalo de tercera descendente.

Cuando se cuentan tres teclas desde una nota de la melodía hasta la

siguiente, incluyéndolas, se trata de un intervalo de tercera.

Quizá el más famoso intervalo de tercera en toda la música clásica

es el que figura al comienzo de la Sinfonía n.o 5 de Beethoven, aquel que suena:

“Ta - Ta -Ta - Taaaa”. Para refrescar tu memoria vuelve a escuchar

la pista 4 de los archivos de audio de este disco que encontrarás

en www.paradummies.es. Hay muchísimos ejemplos

familiares que contienen terceras, tanto descendentes como

ascendentes. Canta ahora el comienzo del tango “Adiós muchachos”.

Entre “cha” y “chos” hay una tercera. Éstos son ejemplos de un

intervalo de tercera descendente.

Para encontrar un intervalo de tercera ascendente no hay que ir tampoco muy lejos. Piensa en las dos primeras notas del inmortal vals El bello Danubio azul de Johann Strauss II (fíjate en la figura 20-2). Ahora te mereces un momento de entrenamiento. Camina alrededor de tu casa o de tu sitio de trabajo cantando sólo esas dos primeras notas, una y otra vez, y luego exclamarás: “¡Pude! ¡Pude!”.

Si alguien te observa con aire divertido, frunce el entrecejo y explícale que estás trabajando sobre los intervalos de tercera ascendente.

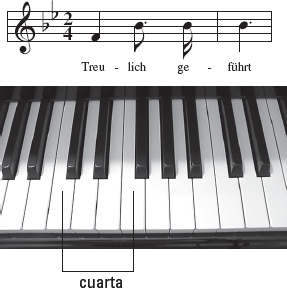

La cuarta

Te gustará este intervalo. Es uno de los más queridos, pegadizos y fáciles de cantar de todos los tiempos. Las melodías de muchos villancicos navideños comienzan con intervalos de cuarta. Por ejemplo, el célebre “Oh, árbol de Navidad” (en alemán “Oh Tannenbaum”).

Figura 20-2: ¡Querida, baila toda la noche este intervalo de tercera!

Figura 20-3: ¡Aquí está la cuarta!

Pero olvidémonos de la Nochebuena. Las cuartas abundan en toda clase de música. La canción de la revolución mexicana “La cucaracha” comienza con un intervalo de cuarta ascendente (entre “ca” y “ra”), lo mismo que el clásico tema de la marcha nupcial de la ópera Lohengrin, de Wagner, en el que las dos primeras notas forman un intervalo de cuarta (mira la figura 20-3).

Si estás cantando suavemente mientras lees, no dejarás de percibir la semejanza de todas esas parejas de notas.

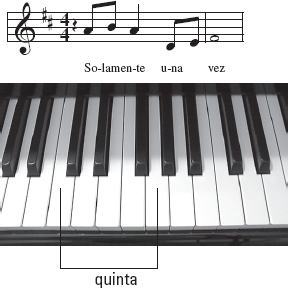

La quinta

La cuarta está por todas partes. Pero los saltos de cinco notas, las quintas, no le van a la zaga en cuanto a popularidad. ¿Conoces el bolero “Solamente una vez”, de Agustín Lara? Entre “men” y “te” hay una quinta descendente. Pero las quintas ascendentes abundan. En el comienzo del tango “Adiós, pampa mía” hay una, entre las dos sílabas de “adiós”.

Si

realmente deseas conocer un compositor aficionado a las quintas,

ése no es otro que el compositor de bandas sonoras estadounidense

John Williams. Casi todos los temas escritos por él están basados

en la quinta. En la trilogía La guerra de las galaxias,

las dos primeras notas triunfales del inicio forman una quinta

ascendente. O lo mismo en Supermán, en cuyo tema principal

hay otra quinta ascendente. O el ondulante tema de E. T., el

extraterrestre, sin olvidar la famosa y extraña llamada de

cinco notas de Encuentros en la tercera fase, en la que

las dos últimas forman una quinta ascendente.

Si

realmente deseas conocer un compositor aficionado a las quintas,

ése no es otro que el compositor de bandas sonoras estadounidense

John Williams. Casi todos los temas escritos por él están basados

en la quinta. En la trilogía La guerra de las galaxias,

las dos primeras notas triunfales del inicio forman una quinta

ascendente. O lo mismo en Supermán, en cuyo tema principal

hay otra quinta ascendente. O el ondulante tema de E. T., el

extraterrestre, sin olvidar la famosa y extraña llamada de

cinco notas de Encuentros en la tercera fase, en la que

las dos últimas forman una quinta ascendente.

Figura 20-4: Recibe un quinto de placer musical con este intervalo.

Pero no creas que John Williams sólo escribe quintas ascendentes (la veras en la figura 20-4). ¡Claro que no! También escribe quintas descendentes, como en el triste tema para violín solo de La lista de Schindler.

La sexta mayor

¿Puedes con más intervalos? Nuestro próximo intervalo, la sexta, es una superestrella de la música popular. Para que te lo grabes rápido, canta el comienzo del célebre tango “Adiós, muchachos”: entre “mu” y “cha” hay una sexta ascendente, como se muestra en la figura 20-5, lo mismo que entre las dos primeras notas de la canción tradicional escocesa “My Bonnie Lies Over the Ocean”. En el comienzo de “Allá en el rancho grande” también hay una sexta mayor (“a-llá”).

Figura 20-5: Intenta ganar un sexto sentido con este intervalo.

¿Alguien está triste? Hay una sexta descendente entre las dos primeras notas del famoso espiritual “Nobody Knows the Trouble I’ve Seen”.

La séptima mayor

La séptima no es tan popular como las cuartas, las quintas o las sextas. Esto quiere decir que no es muy probable que tu melodía favorita esté basada en este intervalo. No suena muy bien, hablando con franqueza. Por nuestra parte, no hemos sido capaces de recordar una sola melodía famosa que esté basada en la séptima mayor.

Si tienes un piano a la mano podrás observar cómo suena de extraño este intervalo, tocando el do central y después el si inmediatamente superior, es decir, la séptima nota hacia arriba a partir del do, contando éste también.

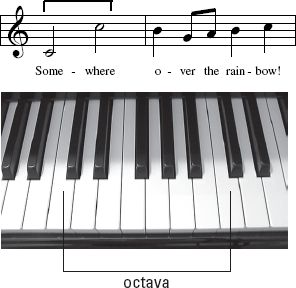

La octava

Si recuerdas, en el capítulo 12 ya te hablamos del intervalo de octava, llamado así porque abarca ocho notas. Las dos notas que forman un intervalo de octava son en realidad la misma nota, tocada en dos registros diferentes. La figura 20-6 muestra una octava en acción extraída de la canción “Somewhere Over the Rainbow”, de El mago de Oz.

Si has

entendido todo lo que te hemos dicho hasta ahora y, sobre todo, si

has disfrutado de la experiencia de reconocer intervalos, mereces

todas nuestras felicitaciones. El material corresponde a la teoría

de la música que se enseña en los primeros años de conservatorio.

La buena noticia es que tú ya conoces todos los intervalos

mayores.

Si has

entendido todo lo que te hemos dicho hasta ahora y, sobre todo, si

has disfrutado de la experiencia de reconocer intervalos, mereces

todas nuestras felicitaciones. El material corresponde a la teoría

de la música que se enseña en los primeros años de conservatorio.

La buena noticia es que tú ya conoces todos los intervalos

mayores.

Figura 20-6: Oz, o el reino de la octava.

Intervalos mayores y menores

Y ahora, la noticia mala: cuando hablamos de intervalos mayores no queremos decir que sean “importantes”. Lo que pretendemos indicar es que en la música hay dos clase de intervalos: mayores y menores. Podemos explicar la diferencia de la manera siguiente: un intervalo mayor es un poco más amplio que uno menor. Tiene sentido, ¿verdad?

Claro está que la mejor manera de comprender la diferencia entre intervalos mayores y menores es escuchar una buena cantidad de ellos, tocarlos en un instrumento y tararearlos muchas veces. Pero, de acuerdo con nuestro estilo, vamos a intentar ayudarte ahora a experimentar la diferencia.

La segunda menor

La segunda menor es el intervalo más pequeño de toda la música del hemisferio occidental.

¿Recuerdas el tema musical de la película Tiburón, otro clásico de John Williams? El tema principal consiste simplemente en dos notas que se repiten una y otra vez; esas dos notas, no hay que decirlo, forman un intervalo de segunda menor (mira la figura 20-7). Hay algo en este intervalo, cuando se toca en notas graves, que nos hace pensar en un tiburón.

Figura 20-7: La segunda menor.

Una segunda menor abarca una distancia cortísima, de una tecla blanca a la más próxima tecla negra, o viceversa. Como contiene la mitad de la distancia que hay entre dos teclas blancas, el intervalo lleva el sobrenombre de semitono.

Ahora bien, el intervalo de segunda mayor, conocido también como tono entero, es en contraste el segundo intervalo en amplitud en la música occidental. Pero si se le compara con el de segunda menor suena muy espacioso. Compara la segunda mayor con la que comienza “Cumpleaños feliz” con el intervalo tecla blanca-tecla negra del tema de Tiburón.

¿Oyes la diferencia?

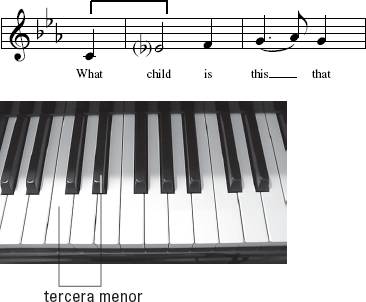

La tercera menor

Recordarás la tercera mayor que forman las alegres dos primeras

notas del vals El bello Danubio azul. Compárala ahora con

las dos primeras notas de la popular canción tradicional inglesa

“Greensleeves”, cuyo inicio se muestra en la figura 20-8.

Recordarás la tercera mayor que forman las alegres dos primeras

notas del vals El bello Danubio azul. Compárala ahora con

las dos primeras notas de la popular canción tradicional inglesa

“Greensleeves”, cuyo inicio se muestra en la figura 20-8.

¿Por qué no ensayar ahora hacia abajo? Escucha la tercera menor que hay en la canción de los Rolling Stones “(I Can’t Get No) Satisfaction” entre las palabras “get” y “no”.

Figura 20-8: La tercera menor.

La quinta menor (¡cuidado!): el tritono

Hasta

aquí hemos visto cada uno de los felices intervalos mayores y, en

menor medida, el correspondiente intervalo menor. Pero si tomamos

la quinta y le quitamos un semitono, obtenemos lo que los

músicos llaman un intervalo de quinta disminuida,

denominado también tritono. En la Edad Media la gente

piadosa lo conocía como el “intervalo del demonio”.

Hasta

aquí hemos visto cada uno de los felices intervalos mayores y, en

menor medida, el correspondiente intervalo menor. Pero si tomamos

la quinta y le quitamos un semitono, obtenemos lo que los

músicos llaman un intervalo de quinta disminuida,

denominado también tritono. En la Edad Media la gente

piadosa lo conocía como el “intervalo del demonio”.

La sonoridad de este intervalo era considerada tan fea y disonante que el tritono fue prohibido por la Iglesia. (¡No estamos exagerando!) Los compositores no podían emplearlo, y su uso era severamente castigado.

Hoy, sin embargo, puedes escuchar su áspero sonido sin que nadie te denuncie por ello. Para obtenerlo toma una quinta y réstale un semitono, o agrégale a una cuarta un semitono, como se indica en la figura 20-9.

Este intervalo se ha hecho célebre en nuestra época por la canción “María” del musical West Side Story, de Leonard Bernstein, que abunda en intervalos del demonio.

Admitiremos que el tritono suena algo frío. Pero no nos parece diabólico, en lo más mínimo.

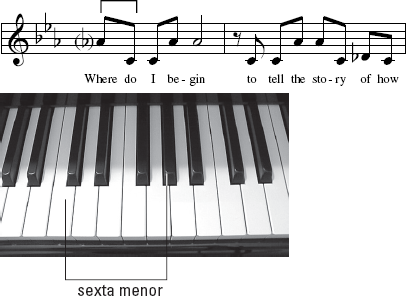

La sexta menor

Si en el teclado del piano vamos de do, hacia la derecha, a la bemol o de la bemol, hacia la izquierda, a do, obtenemos una sexta menor, intervalo mucho más triste. Puedes comprobarlo si alguna vez has oído el conmovedor tema de la película Love Story. Sobre las palabras “Por dónde comenzaré... a contar la historia de cuán grande puede ser el amor” (en inglés “Where do I begin to tell the story of how...”), hay una sucesión de sextas menores ascendentes y descendentes, que comienza por las dos primeras notas, como se muestra en la figura 20-10.

Figura 20-9: ¡Cuidado con el intervalo del demonio, el tritono impío!

Figura 20-10: El amado intervalo de sexta menor.

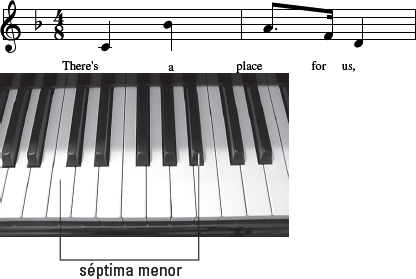

La séptima menor

Ya mencionamos en esta parte la sorprendente ausencia de melodías populares basadas en el intervalo de séptima mayor. Es interesante constatar que la séptima menor (de do a si bemol, si quieres probarla en el piano) es mucho más común. Las dos primeras notas de la canción “Somewhere”, también de West Side Story, por ejemplo, forman una séptima menor.

La nave espacial que pasa mientras suena el tema musical durante los créditos de la serie Star Trek aparece igualmente como traída por un intervalo de séptima menor (véase la figura 20-11).

Figura 20-11: En alguna parte del universo hay alguien vociferando un intervalo de séptima menor.

Subir por la escala

En este libro empleamos en forma ocasional el término escala, pero hemos aplazado la explicación correspondiente hasta este momento. Y por buenas razones. Si has comprendido los temas tratados en el capítulo tienes ya el entrenamiento musical necesario para entender la definición técnica de escala.

Hablando en términos técnicos, una escala musical es una manera de dividir una octava en varios intervalos.

Ahora bien, todos los intervalos de una escala son, en el mundo occidental, segundas, esto es segundas mayores y menores. El sonido característico, la sensación y la identidad de cualquier escala están determinados por la disposición de las segundas mayores y menores.

Algún día puede ser que quieras estudiar las diferentes clases de escalas, cada una con su personalidad característica. Pero, por el momento, vamos a enseñarte la más común de todas, que se conoce con el nombre de escala mayor. Ya has tenido a tu disposición una escala mayor en el versátil teclado del piano. Las teclas blancas forman una escala mayor en la tonalidad de do. En el capítulo 19 te dimos instrucciones para que tocaras “Joy to the World”. Al hacerlo, si lo hiciste, tocaste una escala.

Es muy

sencillo localizar las segundas mayores y menores en el teclado del

piano. Dos teclas blancas vecinas cualesquiera, con una tecla negra

en medio de ellas, están separadas por un tono entero, o

simplemente un tono, es decir por una segunda mayor. Si no

hay una tecla negra en medio de las dos blancas, éstas forman un

semitono, o sea una segunda menor. Es muy simple.

Es muy

sencillo localizar las segundas mayores y menores en el teclado del

piano. Dos teclas blancas vecinas cualesquiera, con una tecla negra

en medio de ellas, están separadas por un tono entero, o

simplemente un tono, es decir por una segunda mayor. Si no

hay una tecla negra en medio de las dos blancas, éstas forman un

semitono, o sea una segunda menor. Es muy simple.

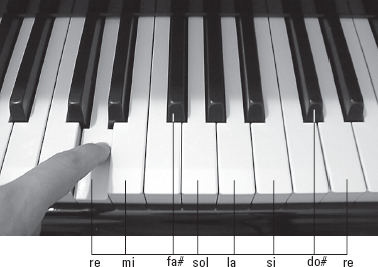

De modo que, al tocar una escala de Do mayor, lo que haces en realidad es tocar tonos y semitonos en una disposición particular. Esa disposición o arreglo es como sigue:

Tono, tono, semitono, tono, tono, tono, semitono.

Bien sabemos que, si eres novato en cuestiones técnicas de música, este material teórico estará probablemente exacerbando tu cerebro. Pero inténtalo en un piano. Si partes del do central y subes la escala, tocando sólo las teclas blancas, estás recorriendo la secuencia descrita:

De do a re (tono), de re a mi (tono), de mi a fa (semitono), de fa a sol (tono), de sol a la (tono), de la a si (tono), de si a do (semitono).

Esta escala particular es tan fácil de deducir y se menciona tanto, precisamente porque emplea sólo las teclas blancas del piano y evita las teclas negras. Pero podemos construir una escala mayor partiendo de cualquier nota si utilizamos el mismo esquema. Todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la secuencia de intervalos es la misma y saltarnos teclas en los lugares adecuados.

Comieza

en la nota re, por ejemplo. Si te saltas las teclas de acuerdo con

la sucesión prescrita (tono, tono, semitono, tono, tono, tono,

semitono) verás que aterrizas sobre teclas negras aquí y allá, como

se indica en la figura 20-12. Es

perfecto.

Comieza

en la nota re, por ejemplo. Si te saltas las teclas de acuerdo con

la sucesión prescrita (tono, tono, semitono, tono, tono, tono,

semitono) verás que aterrizas sobre teclas negras aquí y allá, como

se indica en la figura 20-12. Es

perfecto.

¿No te parece fantástico? Puedes tocar una escala mayor comenzando por cualquier nota, tecla blanca o tecla negra, siempre y cuando los tonos y semitonos estén dispuestos en el orden prescrito. De pronto, en el proceso, escribes por accidente una de las diez mejores canciones de rock de la historia.

Herramientas para construir una melodía

No

existe una melodía que no esté construida mediante una combinación

de intervalos y escalas, los mismos de que hablamos en los párrafos

anteriores. Y las obras clásicas no son una excepción. La figura 20-13, por ejemplo, muestra la melodía del

tercer movimiento de la Sinfonía n.o 4 de Brahms que puedes escuchar en

los audios que vienen con el libro (búscala en www.paradummies.es).

No

existe una melodía que no esté construida mediante una combinación

de intervalos y escalas, los mismos de que hablamos en los párrafos

anteriores. Y las obras clásicas no son una excepción. La figura 20-13, por ejemplo, muestra la melodía del

tercer movimiento de la Sinfonía n.o 4 de Brahms que puedes escuchar en

los audios que vienen con el libro (búscala en www.paradummies.es).

Figura 20-12: La escala mayor puede comenzar por cualquier nota, inclusive un re, si se pulsan las teclas en la secuencia correcta.

Si vas a escuchar esta obra en un concierto es muy probable que leas, en las notas del programa, un análisis que comienza más o menos así:

En el comienzo del tercer movimiento Brahms utiliza un fragmento de la escala descendente de Do mayor.

Sólo que ahora puedes sonreír orgullosamente porque sabes con precisión lo que la extravagante jerga significa. Si tocaras la melodía en el piano notarías que comienza con una escala descendente de Do mayor: do, si, la, sol, fa. Como no se trata de la escala completa, el grupo de cinco notas se denomina un fragmento de escala. ¿No te gustaría que los formularios para declarar impuestos fueran tan fáciles de comprender como esto?

La armonía en la obra musical

Pues bien, si la melodía fuera el único ingrediente útil de la música, la especie humana vendría al mundo con un único dedo. Podríamos tocar todas las obras en el piano, nota por nota.

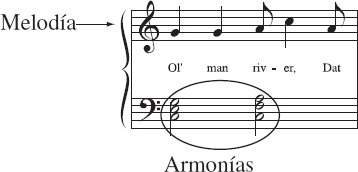

La música, incluso escrita en el papel, posee dos dimensiones. En cualquier instante uno oye algo más que las notas de la melodía; por debajo de ella se escucha un grupo de notas adicionales que forman la armonía, los acordes. (Mira la figura 20-14.) La armonía es como la vestidura de la melodía.

Figura 20-14: Las dos dimensiones de la música: melodía y armonía.

Para identificar con certeza la armonía se necesitan por lo menos tres notas que suenen simultáneamente. Los imaginativos acordes del jazz pueden tener cuatro, seis y hasta más notas, pero el mínimo necesario es tres.

La armonía es como las matemáticas. Estudiar las relaciones intrincadas entre los diversos acordes puede ser ilustrativo e incluso un vicio, pero su comprensión no es cosa de un día. Con todo, puedes disfrutar más la música que escuchas si entiendes la idea básica; precisamente la que vamos a intentar explicarte.

Mayor, menor e insignificante

Se pueden crear centenares de acordes de distintas clases; basta con dejar caer la mano al azar sobre un grupito de teclas del piano y el pianista de jazz del bar de tu localidad te dirá alegremente el tipo de acorde resultante. Le llevará a lo mejor sus buenos treinta y cinco minutos descifrarlo, pero al final lo logrará y te dirá su nombre: “Es un acorde de séptima menor de mi bemol con una quinta disminuida sobre re”.

Sin embargo, y por fortuna para el amante de la música clásica, los acordes utilizados pueden clasificarse, en su gran mayoría, como mayores y menores.

Para

construir un acorde se escoge primero la nota inferior, llamada

base o nota fundamental. Si estás al lado del

piano escoge el do central para el ejemplo siguiente. Ya sabes cuál

va a ser la primera parte del nombre de este acorde: será

“do-algo”.

Para

construir un acorde se escoge primero la nota inferior, llamada

base o nota fundamental. Si estás al lado del

piano escoge el do central para el ejemplo siguiente. Ya sabes cuál

va a ser la primera parte del nombre de este acorde: será

“do-algo”.

Para escoger las otras dos notas del acorde recuerda tus conocimientos sobre los intervalos. El acorde mayor se construye agregando dos notas: una tercera mayor sobre la fundamental y una quinta sobre la misma nota fundamental. En el piano el acorde se nos presenta cómo se ilustra en el diagrama de la izquierda de la figura 20-15.

El acorde que acabas de tocar, o que has imaginado, se llama acorde de Do mayor. Cualquier pianista del planeta te sonreirá agradecido si hablas de “Do mayor” en una reunión después del concierto. El mencionado pianista quedará aún más impresionado si le hablas de la tríada de Do mayor, porque el acorde contiene tres notas. Si dices “acorde de do” se supone que es un acorde de Do mayor, dicho sea de paso.

Ahora bien, si tomas la segunda nota y la bajas un poco de manera que forme una tercera menor sobre el do, en lugar de una tercera mayor, obtenemos la configuración que se ilustra en el diagrama de la derecha en la figura 20-15. Este acorde se llama, por supuesto, acorde de do menor.

Habrás

notado que un acorde mayor suena brillante y alegre, mientras que

uno menor suena triste, perturbador y, a veces, si se toca con

fuerza, diabólico. Puedes confiar en nosotros cuando te decimos que

ningún compositor de música para películas pasa por alto la

naturaleza alegre o triste de los acordes mayores y menores. Es

rara la película sobre un cazador al acecho cuya música de fondo no

esté plagada deliberadamente de acordes menores, así como no hay

una película sobre deportes que no termine con triunfales acordes

mayores cuando, en forma inesperada, el equipo más débil gana el

partido sobre la bocina y la multitud enloquece.

Habrás

notado que un acorde mayor suena brillante y alegre, mientras que

uno menor suena triste, perturbador y, a veces, si se toca con

fuerza, diabólico. Puedes confiar en nosotros cuando te decimos que

ningún compositor de música para películas pasa por alto la

naturaleza alegre o triste de los acordes mayores y menores. Es

rara la película sobre un cazador al acecho cuya música de fondo no

esté plagada deliberadamente de acordes menores, así como no hay

una película sobre deportes que no termine con triunfales acordes

mayores cuando, en forma inesperada, el equipo más débil gana el

partido sobre la bocina y la multitud enloquece.

En tu vida musical oirás hablar de otras clases de acordes: disminuidos, aumentados, de séptima de dominante, entre otros. Cada uno posee una sonoridad característica; cada uno está construido con notas que forman intervalos específicos con la fundamental, pero ninguno se usa de modo tan frecuente como los acordes mayores y menores que acabas de crear.

Ponlo en la licuadora y mezcla bien

En este desafiante capítulo has leído acerca del componente horizontal de la música, la melodía, y el componente vertical, o sea la armonía. Antes de que te dejemos descansar el cerebro con una o dos horas bien ganadas de televisión, nos sentimos obligados a recalcar que estas dos dimensiones están relacionadas. Al igual que los compositores clásicos fallecidos hace tiempo, tú no puedes crear una melodía genial y revestirla con cualquier vieja progresión de acordes. Melodía y armonía se conciben y escriben simultáneamente, y una influye en la otra.

Figura 20-15: Acordes de Do mayor (izquierda) y de do menor (derecha).

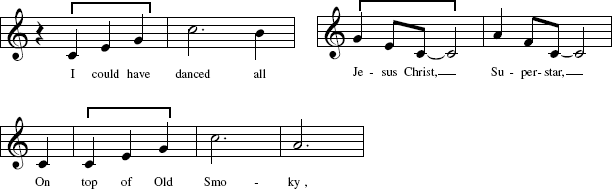

Puedes comprobar esta afirmación examinando

casi cualquier melodía célebre de música clásica, rock o de

cualquier estilo popular. Descubrirás que muchas melodías se han

compuesto utilizando las notas sueltas del acorde que las acompaña

(armonía). Recuerde cuando tocaste un acorde de Do mayor en el

piano: las tres notas eran do, mi, sol. He aquí que ésas son las

tres notas que forman parte de la melodía de muchas canciones que

comienzan con un acorde de do, como se ilustra en la figura 20-16.

Puedes comprobar esta afirmación examinando

casi cualquier melodía célebre de música clásica, rock o de

cualquier estilo popular. Descubrirás que muchas melodías se han

compuesto utilizando las notas sueltas del acorde que las acompaña

(armonía). Recuerde cuando tocaste un acorde de Do mayor en el

piano: las tres notas eran do, mi, sol. He aquí que ésas son las

tres notas que forman parte de la melodía de muchas canciones que

comienzan con un acorde de do, como se ilustra en la figura 20-16.

Muy creativo, ¿no te parece? Para escribir la melodía esos compositores utilizaron simplemente las tres notas del acorde, ¡una por una!

En otros casos el compositor ha escrito la melodía basándose en las notas del acorde, pero la ha rellenado con notas intermedias, conocidas en los círculos de la teoría musical como notas de paso. En el ejemplo de la figura 20-17, el famoso “Si yo fuera rico” del musical El violinista en el tejado, se pueden distinguir las notas familiares, do, mi, sol, que forman el fundamento de la melodía.

¿Has comprendido? La verdad es que puedes componer tus propias melodías usando como base las tres notas del acorde. Este ardid es un buen modo de comenzar. Beethoven, Mozart y Andrew Lloyd Weber lo hicieron, así que estarás bien acompañado.

Figura 20-16: Todas estas canciones utilizan las tres notas del acorde de do en sus melodías.

Figura 20-17: Muchas notas de paso.

Tu grado en teoría musical

Si todavía sigues con nosotros ¡eres increíble! Tienes el conocimiento sobre la manera en que el ritmo, la altura, los intervalos y las escalas forman la base de la melodía y sabes que la armonía se construye con acordes mayores, menores y de otras clases, lo que hace de ti alguien mejor informado que el 99,99 % de las personas no profesionales en música de todo el mundo. No sólo comprendes lo que la gente dice cuando conversa sobre música, sino que también eres capaz de identificar escalas, acordes e intervalos cuando los oyes.

Eso es emocionante, porque incluso la música desconocida tendrá para ti elementos que te son familiares, lo que te hará sentirte más en casa, sin importarte la lejanía a la que te conduzcan tus oídos.