Capítulo 19

La altura del sonido

En este capítulo

Doce

notas son suficientes para escribir toda la música imaginable

Doce

notas son suficientes para escribir toda la música imaginable

La

situación de las notas en el pentagrama y el uso de las claves

La

situación de las notas en el pentagrama y el uso de las claves

Curso

rápido para aprender a descifrar las notas

Curso

rápido para aprender a descifrar las notas

Para

qué sirven las tonalidades y cómo identificarlas

Para

qué sirven las tonalidades y cómo identificarlas

Como te puedes imaginar, y más si has escuchado los audios que van con este libro y que puedes encontrar en www.paradummies.es o alguna de las piezas que te hemos recomendado a lo largo de estas páginas, la música no es sólo ritmo. Hay otros parámetros no menos importantes, por ejemplo, para escribir una melodía. Uno de ellos es la altura.

La altura de una nota se refiere a cómo es de alta o baja. No de estatura, por supuesto, sino en el sentido de aguda o grave. Si te acercas a un teclado de piano y tocas la última tecla en el extremo derecho, ésa es la que tiene mayor altura, la más aguda, mientras que la última del extremo izquierdo es la más baja, la más grave. Una soprano puede cantar notas muy altas. Un bajo, por el contrario, cantará notas muy bajas. (Para saber más sobre las voces, repasa el capítulo 17.)

Beethoven a 5000 revoluciones por minuto

Para explicarte mejor el concepto de altura del sonido, nos gustaría pedirte que hagas un pequeño experimento. Sólo necesitas un automóvil y, como elemento accesorio, quizá un amigo para que te vaya leyendo este libro mientras conduces.

El ejercicio consiste en ir a la autopista y

allí acelerar a fondo. Cuando llegues hasta las 5.000 revoluciones

por minuto, escucha atentamente el ruido del motor. Notarás que a

medida que el número de revoluciones aumenta, el sonido del motor

es cada vez mayor.

El ejercicio consiste en ir a la autopista y

allí acelerar a fondo. Cuando llegues hasta las 5.000 revoluciones

por minuto, escucha atentamente el ruido del motor. Notarás que a

medida que el número de revoluciones aumenta, el sonido del motor

es cada vez mayor.

Ahora desacelera un poco y vuelva a acelerar. ¿Ves que el ruido del motor a 5000 revoluciones es exactamente el mismo de antes?

Trata a continuación de mantener la velocidad constante. En este caso la altura del sonido del motor se mantiene igual. En realidad, el motor está produciendo una nota. ¿Puedes cantarla?

Disminuye la velocidad en unos 10 o 15 kilómetros por hora. ¿Te das cuenta de que la altura disminuye? Canta esta nueva nota.

Repite el proceso: disminuye la velocidad otros 10 o 15 kilómetros por hora y canta la nueva nota. Tienes ahora tres notas a tu disposición: ¡el comienzo de una escala musical!

Con algo de práctica pronto lograrás que el motor cante “Susanita tiene un ratón”. Con un adiestramiento continuado y tal vez un Ferrari, dominarás en un instante todas tus melodías favoritas de música clásica mientras conduces por las calles de tu ciudad.

Este experimento con el automóvil demuestra que la altura de un sonido depende de la frecuencia. A medida que el motor gira más rápido el sonido que produce es mayor. Como recordarás, en el capítulo 12 sobre los instrumentos de la orquesta dijimos que todos los sonidos se producen mediante vibraciones, llamadas también ondas, en el aire. Algunas veces las ondas sonoras son producidas por cilindros que vibran en un motor; otras veces se deben a la vibración de una cuerda de violín, o a la de la columna de aire en una trompa. En todos los casos, cuanto más rápida sea la vibración, más alto o agudo será el sonido.

Dado que puedes acelerar tu automóvil desde 0 hasta 5000 revoluciones por minuto, y más aún, dispones de todo un universo de alturas. Pero así como sólo tenemos nombres para unos cuantos colores entre los trillones que componen el arcoíris, en Occidente hacemos música con sólo 12 sonidos de alturas diferentes.

¡Doce tonos!

El nombre que hemos dado a esas doce notas revela mucha imaginación. Se llaman do, re, mi, fa, sol, la y si con ligeras variaciones (vuelve al capítulo 2 para repasar la historia de estos nombres). Para entender cómo es el sistema observa la figura 19-1, en la que se muestra una parte del teclado de un piano.

Las teclas blancas del piano llevan los nombres de esas siete notas básicas, desde do hasta si. Para mayor variedad muchos fabricantes (está bien, todos) incluyen, como bonificación, algunas teclas negras. Estas teclas corresponden a notas que están a mitad de camino entre las blancas.

Las

teclas negras se llaman sostenidos y bemoles (repasa al respecto lo

dicho en el capítulo 16). En los

asuntos relacionados con la música, la palabra “sostenido”

significa que un sonido es un poco más alto, mientras que “bemol”

quiere decir que el sonido es algo más bajo. Los músicos hablan de

do sostenido, por ejemplo, o de si bemol.

Las

teclas negras se llaman sostenidos y bemoles (repasa al respecto lo

dicho en el capítulo 16). En los

asuntos relacionados con la música, la palabra “sostenido”

significa que un sonido es un poco más alto, mientras que “bemol”

quiere decir que el sonido es algo más bajo. Los músicos hablan de

do sostenido, por ejemplo, o de si bemol.

Una nota que no es ni sostenido ni bemol, una tecla blanca, en otras palabras, se denomina natural. Se dice, por ejemplo, fa natural.

¿Qué

nombre dar, entonces, a una determinada tecla negra del piano?

Considera, por ejemplo, la tecla negra situada entre la y si. ¿Es

la sostenido, ya que suena un poco más alto que la? ¿O

si bemol, puesto que suena un poco más bajo que si? La

respuesta es que ambas denominaciones son correctas. Para los

propósitos de este libro, los dos términos son sinónimos.

Todas las teclas negras tienen dos nombres.

¿Qué

nombre dar, entonces, a una determinada tecla negra del piano?

Considera, por ejemplo, la tecla negra situada entre la y si. ¿Es

la sostenido, ya que suena un poco más alto que la? ¿O

si bemol, puesto que suena un poco más bajo que si? La

respuesta es que ambas denominaciones son correctas. Para los

propósitos de este libro, los dos términos son sinónimos.

Todas las teclas negras tienen dos nombres.

Figura 19-1: Una octava de un do al siguiente do.

Eso es todo. Tenemos ya los nombres de las notas. Las siete notas básicas, desde do hasta si, más las cinco que están en medio de ellas (las teclas negras del piano) para un total de doce notas. Casi cualquier pieza de música occidental que escuchamos, en discos, por la radio, en la sala de conciertos o en nuestro cerebro está formada únicamente por esos doce tonos.

Tan asombrado estarás después de esto que vamos a poner en cursiva lo que debes estar pensando: Esperad un momento. ¿Cómo puede haber sólo 12 notas? ¿Queréis decir que en toda la Novena sinfonía de Ludwig Van Beethoven, que dura más de una hora, no se oyen sino las 12 notas una y otra vez?

¡Síííí! Y lo mismo en una ópera de Wagner, ¡que dura cuatro veces más!

La notación de las alturas

¿Recuerdas el pentagrama, esa gráfica de notación musical que vimos al comienzo del capítulo 18?

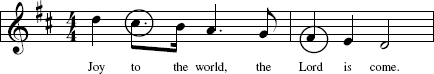

Cada línea del pentagrama representa un tono en el teclado del piano (o en cualquier otro instrumento o voz). La segunda línea del pentagrama, contando de abajo hacia arriba, tiene asignada la nota sol. Para recordar ese punto de referencia escribimos el signo que se muestra en la figura 19-2, una especie de G estilizada con la cola enrollada sobre la línea de sol (cuando las notas se escribían con letras del alfabeto, sistema aún vigente en los países anglosajones y germánicos, la G equivalía precisamente a sol). Este signo se llama clave de sol (clave viene del latín clavis, que significa llave, aunque no estamos seguros de si esto te ayudará a recordar algo).

Para escribir la nota sol dibujamos un pequeño óvalo exactamente sobre la línea, como se indica en la figura.

Ahora que sabes dónde queda el sol, puedes imaginarte el lugar que corresponde a las demás notas. Cada línea y cada espacio entre las líneas corresponde a una nota, según se ve en la figura 19-3.

Figura 19-2: La clave de sol en todo su esplendor.

Figura 19-3: Posición de las notas en el pentagrama.

Aprender a leer música sería por cierto mas fácil si los nombres de las notas aparecieran en el pentagrama, como ocurre en esa figura 19-3. De hecho, en los primeros niveles de aprendizaje, muchos músicos utilizan ayudas como ésta.

Pero después de un cierto tiempo los músicos memorizan el significado de las líneas y los espacios. Por ejemplo, las líneas son, de abajo hacia arriba, mi, sol, si, re, fa, y los espacios fa, la, do, mi.

Claro está que un piano, o cualquier instrumento, da más de doce notas. Después de que se tocan las doce notas básicas (comenzando por do hasta si, con las teclas blancas, más las teclas negras intermedias) la secuencia se repite. Después del si viene otro do, pero una octava más alto que el primer do. (Como ya explicamos en el capítulo 12, las notas separadas por una octava, son, en realidad, la misma nota, pero una suena más alto que la otra; imagina un niño y un hombre adulto que cantan la misma melodía a la vez: las notas son las mismas, pero el niño canta a la octava superior.)

Muy bien. Como el pentagrama tiene un número de líneas y espacios suficientes para acomodar una secuencia de notas básicas, de do a si, ¿cómo harías tú, el compositor, para escribir notas más altas que éstas? La respuesta es sencilla: dibujando más líneas. El resultado sería algo como el ejemplo de la figura 19-4.

Figura 19-4: Sorprendente y colosal pentagrama infinito.

Figura 19-5: Como por arte de magia: las líneas adicionales.

Sin embargo, este dispositivo tiene defectos. Ahora hay demasiadas líneas; tantas que resulta imposible identificar las cinco originales. Para lograr un compromiso, los estudiosos de la notación musical tuvieron la idea de dibujar minilíneas adicionales, cuya longitud permite escribir sólo la nota para la cual se dibujan, como se indica en la figura 19-5.

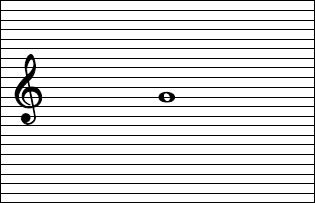

Estas líneas, que están por debajo o por encima del pentagrama, se denominan líneas auxiliares o adicionales. La primera línea adicional por debajo del pentagrama es la más importante de todas, porque corresponde al famoso do central.

El do central se llama así porque queda hacia la mitad en el teclado del piano. Todas las notas escritas en clave de sol, que están por encima del do central, son relativamente altas. Por eso la clave de sol se suele llamar clave de soprano.

Las líneas adicionales son útiles hasta cierto punto. Si hay demasiadas, los músicos tendrían que detenerse en la mitad de un concierto sólo para contarlas y saber de qué nota se trata. La solución a este problema consiste en dibujar otro pentagrama especial para las notas bajas. Este pentagrama tiene también un signo caprichoso al comienzo, que esta vez se parece a la letra F. Sus dos puntos quedan a horcajadas de la línea correspondiente a la nota fa.

Figura 19-6: Pentagrama en clave de fa, con el fa y el do central.

Y sí, como seguro que ya te imaginas, a este signo lo bautizaron con el nombre de clave de fa. Los músicos profesionales lo llaman a veces así. Con todo, es común conocerlo como clave de bajo, porque se usa para las notas bajas. De paso observemos que nuestro amigo, el do central, aparece en la primera línea adicional de este pentagrama, como se indica en la figura 19-6.

El pentagrama en clave de fa funciona lo mismo que el pentagrama en clave de sol. Sin embargo, la asignación de las notas se hace con base en su distancia a la nota fa de la cuarta línea.

Unos pocos instrumentos tienen un registro tan amplio que requieren las dos claves para escribir todas las notas que producen. El piano es uno de ellos. La música para piano se escribe en dos pentagramas juntos, uno en clave de sol y el otro en clave de fa, como se muestra en la figura 19-7. Allí se indican dos maneras de escribir el do central. Las notas segunda y tercera corresponden ambas al do central. En la escritura para piano los dos pentagramas están dispuestos de manera que comparten el do central, por así decirlo.

La lectura de la música

Considera ahora la música de la figura 19-8. Su sola vista te hace pensar que casi sería mejor estudiar física nuclear, ¿no es verdad?

Figura 19-7: Las claves de soprano y bajo, ¡al fin juntas!

Figura 19-8: Ejemplo de música para piano.

Si este ejemplo te da vértigo, ¡que no cunda el pánico! La música escrita puede parecer confusa e indescifrable en un comienzo. Pero te garantizamos que, si trata de leerla, serás capaz de identificar todas las notas en los próximos diez minutos.

Para que puedas lograrlo, vamos a enseñarte a leer y escribir las notas mirando sólo su posición en el pentagrama, sin ayuda de ninguna clase. Así es como leen los músicos.

El trabajo es más sencillo si identificamos algunos puntos de referencia; esto es, algunas notas donde podamos colgar el sombrero. Ya tenemos varios puntos (si nos has seguido hasta aquí, claro):

Vuelve

ahora a la figura 19-7 para recordar esos

puntos de referencia. En todo caso, el reto es el siguiente:

utilizando los puntos de referencia y recordando que puedes contar

líneas y espacios hacia arriba o hacia abajo, trata de identificar

las notas de la figura 19-8. ¡Estamos

enseñándote no sólo a leer música, sino también a tocar el

piano!

Vuelve

ahora a la figura 19-7 para recordar esos

puntos de referencia. En todo caso, el reto es el siguiente:

utilizando los puntos de referencia y recordando que puedes contar

líneas y espacios hacia arriba o hacia abajo, trata de identificar

las notas de la figura 19-8. ¡Estamos

enseñándote no sólo a leer música, sino también a tocar el

piano!

Ya sabes dónde escribir la nota correspondiente a

cualquiera de las teclas blancas del piano. Escribir las notas que

corresponden a las teclas negras no es mucho más difícil. Para

designar la tecla negra situada a la derecha de una tecla blanca en

el teclado del piano, agregamos delante de ella el símbolo de

sostenido (#). A la inversa, si queremos designar la tecla negra

ubicada a la izquierda de una tecla blanca, agregamos el símbolo de

bemol ( ). (Observa la

figura 19-9.)

). (Observa la

figura 19-9.)

Bien. Ahora deberías ser capaz de llamar por su nombre, aunque lentamente, cualquier nota del pentagrama. Ensaya con el ejemplo que mostramos en la figura 19-8, el mismo que te pareció confuso al comienzo de esta sección. ¡Pensamos que ahora lo leerás en el acto!

En caso de que tengas todavía problemas, la respuesta está en la figura 19-10.

Figura 19-9: Sostenidos y bemoles.

Figura 19-10: Leer música no es quizá tan difícil como la física nuclear, después de todo.

La identificación de la tonalidad

El mundo de los sostenidos y los bemoles es fascinante. Los compositores los emplean siempre y han desarrollado una taquigrafía para cuando desean usar un sostenido o un bemol de forma repetida.

En la figura 19-11 hay un ejemplo de esto. En el fragmento musical la nota fa sostenido aparece cuatro veces.

Figura 19-11: Cuenta los fa sostenidos.

Observa que este compositor no desea que la nota fa se toque con una tecla blanca. Siempre la escribe con sostenido, de modo que hay que tocarla con la tecla negra situada inmediatamente a la derecha del fa.

¡Qué tedioso y repetitivo es tener que marcar siempre esos sostenidos! Así que los compositores, gente ingeniosa en su gran mayoría, encontraron la solución. ¿Cuál? Pues una tan sencilla como escribir, en el extremo izquierdo del pentagrama e inmediatamente después de la clave de sol, el símbolo de sostenido en la línea superior (correspondiente al fa). Esta taquigrafía tiene el siguiente significado:

Deahoraenadelantetodofaesfasostenido.

No sólo el fa que corresponde a la línea superior del pentagrama; también cualquier otro fa en una octava diferente, superior o inferior. Todos.

Ahora observa, en la figura 19-12, el mismo fragmento, escrito con este pequeño cambio. Mucho más sencillo, ¿no es cierto?

Esta taquigrafía se denomina armadura de la tonalidad. Toda obra musical tiene la suya. Es lo que indica qué notas, si las hay, deben tocarse sostenido y cuáles bemol durante toda la obra.

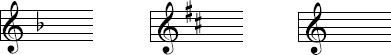

La figura 19-13 ilustra otras armaduras comunes. En el primer ejemplo se indica que hay que tocar todos los si bemoles; el segundo muestra que todas las notas do y fa son sostenidos; en el tercero parece no existir identificación pero, en realidad, la hay. La armadura indica, en este caso, que ninguna nota es sostenido o bemol.

Figura 19-12: Identificación de la tonalidad.

Figura 19-13: Ejemplos de diferentes armaduras.

¿En qué tonalidad está?

Ahora

nos convertiremos en teóricos musicales. ¡Por favor, baja la barra

de seguridad y mantén las manos y los pies dentro del vagón en todo

momento!

Ahora

nos convertiremos en teóricos musicales. ¡Por favor, baja la barra

de seguridad y mantén las manos y los pies dentro del vagón en todo

momento!

La armadura de la tonalidad escrita al comienzo de una pieza musical no es algo casual. Especifica la tonalidad de la pieza, característica muy importante. Si el personaje de una película va a presentarse a una prueba en Broadway y dice al pianista acompañante: “Sam, toca ‘As Time Goes By’ en Fa mayor, por favor”, está indicando, además del título de la melodía que piensa cantar, su tonalidad.

Vamos a explicártelo con un ejemplo. Corre hasta el piano más próximo y toca el do central, o cualquier do, que para el caso da lo mismo. Canta esa nota. Estás cantando, por supuesto, la nota do.

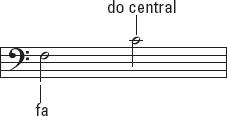

Ahora, comenzando por esa nota, canta la primera frase de la inmortal canción de Navidad, “Joy to the World”, o “¡Regocijaos! Jesús ha nacido” si lo prefieres en castellano. Puedes tocar esta frase muy fácilmente. A partir del do, toca las teclas blancas del teclado en forma descendente hasta llegar al do inferior más próximo, tal y como se ve en la figura 19-14.

Figura 19-14: Para tocar “Joy to the World” comienza por un do y toca las teclas blancas en forma descendente hasta llegar al do inferior más próximo.

Como puedes comprobar, la primera nota es un do y la última, una octava mas abajo, es también un do. De hecho, si supieras cómo tocar toda la canción, notarías que la última nota es también un do. La única conclusión es, ¡Dios mío!, esta canción está en la tonalidad de do.

Sugerencia práctica. Es muy probable que

cualquier canción que se puede tocar completa con las teclas

blancas del piano esté en la tonalidad de do. Toda canción que

termina con un do suele estar en la misma tonalidad de do.

Sugerencia práctica. Es muy probable que

cualquier canción que se puede tocar completa con las teclas

blancas del piano esté en la tonalidad de do. Toda canción que

termina con un do suele estar en la misma tonalidad de do.

Muy

bien. Volvamos a nuestro ejemplo. Supongamos que eres una soprano

temperamental y que hoy te sientes más temperamental que nunca. Así

que deseas cantar “Joy to the World” más alto. En lugar de

comenzar por do quieres hacerlo por re.

Muy

bien. Volvamos a nuestro ejemplo. Supongamos que eres una soprano

temperamental y que hoy te sientes más temperamental que nunca. Así

que deseas cantar “Joy to the World” más alto. En lugar de

comenzar por do quieres hacerlo por re.

Bien, por supuesto, ¿por qué no? Vuelve al piano y localiza la nota para comenzar. No un do, sino la tecla blanca vecina de la derecha, o sea un re. ¡Adelante!: toca la primera frase de “Joy to the World” del mismo modo que antes, descendiendo por las teclas blancas del piano.

¡Ajajá! ¿Ocurre algo? Indudablemente, algunas de las notas sonaron falsas.

¡Correcto! Porque cuando comenzaste la canción con un re desplazaste toda la melodía a una nueva posición en el teclado. ¡Y ello destapó una lata entera de gusanos!

Ahora bien, eres libre de saltarte la siguiente explicación, si así lo deseas. Tu vida seguirá igual que antes sin ella.

Una

melodía se reconoce por las relaciones que existen entre

las notas que la componen. Lo mismo que una persona, en realidad.

Los ojos de tu hermano están separados por una determinada

distancia. Si esa distancia cambiara, él dejaría de parecerse a tu

hermano y, probablemente, no lo reconocerías.

Una

melodía se reconoce por las relaciones que existen entre

las notas que la componen. Lo mismo que una persona, en realidad.

Los ojos de tu hermano están separados por una determinada

distancia. Si esa distancia cambiara, él dejaría de parecerse a tu

hermano y, probablemente, no lo reconocerías.

De manera similar, si deseas que una melodía suene siempre igual, de modo que puedas reconocerla independientemente de la tonalidad, es necesario conservar idénticas las relaciones entre las notas. Pero ¡cuidado!, porque has tomado la melodía y la has colocado, por así decirlo, en un sitio del teclado distinto de la original. Por otra parte, el teclado tiene una configuración irregular de teclas blancas y negras.

De forma que, para que la melodía suene igual que antes, deberás poner sostenidos en algunas notas, esto es, tocar algunas teclas negras en lugar de blancas. En este caso, en la tonalidad de re, tendrás que poner sostenidos en dos notas, fa y do. Fa se vuelve entonces fa sostenido y do se convierte en do sostenido.

Como buena soprano temperamental, insistirás en cantar “Joy to the World” en la tonalidad de re. Todas las obras del universo escritas en la tonalidad de re requieren de fa y do sostenidos. La armadura de la tonalidad correspondiente se presenta como se muestra en la figura 19-15; constituye una indicación según la cual es necesario elevar a la categoría de teclas negras las notas encerradas en una pequeña circunferencia.

¡En

marcha! Vuelve al piano y ensaya de nuevo. Toca “Joy to the World”

comenzando en re. Esta vez, a medida que desciendes por el teclado,

reemplaza teclas blancas por negras en la segunda y sexta notas. Es

decir, toca las notas en el siguiente orden: re, do#, si, la, sol,

fa#, mi, re.

¡En

marcha! Vuelve al piano y ensaya de nuevo. Toca “Joy to the World”

comenzando en re. Esta vez, a medida que desciendes por el teclado,

reemplaza teclas blancas por negras en la segunda y sexta notas. Es

decir, toca las notas en el siguiente orden: re, do#, si, la, sol,

fa#, mi, re.

Este asunto de sostenidos y bemoles puede complicarse. Algunas tonalidades requieren en su armadura de hasta siete sostenidos o bemoles. (Si deseas que un principiante en el estudio del piano se diluya como agua clara, basta con que le coloques en el atril una obra con siete sostenidos.) Por fortuna, tú no necesitas de eso para comprender en qué consiste la tonalidad.

Método de Dave y Scott, seguro en un 99,999 %, para determinar la tonalidad

Un reducido, muy reducido número de músicos han sido bendecidos con un talento extravagante, como de percepción extrasensorial, conocido como oído absoluto. Estos locos afortunados son capaces de reconocer la tonalidad de una obra con sólo escucharla. Muchos músicos darían todo lo que poseen, y más, por tener este don.

Figura 19-15: Otra vez “Joy to the World”, pero ahora en la tonalidad de re.

Si tú no perteneces a este grupo de

superdotados, la décima parte del 1 %, tenemos para ti una ayuda

ingeniosa. El método es seguro en un 99,999 % de los casos. Lo que

hay que hacer es lo siguiente:

Si tú no perteneces a este grupo de

superdotados, la décima parte del 1 %, tenemos para ti una ayuda

ingeniosa. El método es seguro en un 99,999 % de los casos. Lo que

hay que hacer es lo siguiente:

Espera hasta que la música que estás escuchando (canción, sinfonía o lo que sea) termine. Escucha con atención la última nota y memorízala. Corre al piano y búscala en el teclado hasta que la encuentres. Casi siempre la nota final coincide con la tonalidad de la obra. Luego puedes proclamar, triunfante, delante de sus invitados: “¡La pieza estaba en fa!”.

Si estás mirando la partitura de una obra es aún más sencillo determinar su tonalidad. Los músicos profesionales están entrenados, por supuesto, para observar un montón de sostenidos y bemoles al comienzo del pentagrama y declarar de inmediato: “Tonalidad de sol bemol”. De nuevo, tenemos un atajo para estos casos. Empleando tu recién adquirida maestría en la notación musical, echa un vistazo, a hurtadillas, a la nota final de la melodía. Como puedes ver, esa nota es casi siempre la misma de la tonalidad.

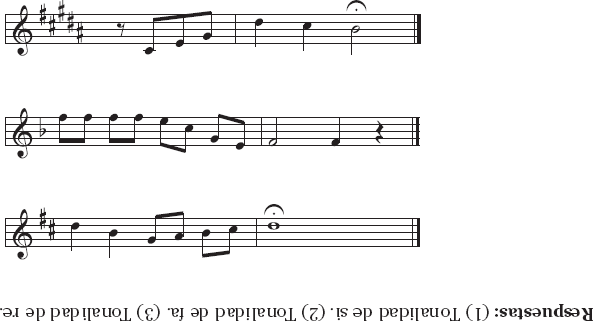

Intenta ahora determinar la tonalidad de los fragmentos que se muestran en la figura 19-16. Si tienes problemas para recordar las notas correspondientes a las líneas y los espacios, recurre de nuevo a la figura 19-3.

¿Para qué las tonalidades?

Cuando comenzamos a estudiar piano, muy pronto nos dimos cuenta de que la música con muchos sostenidos y bemoles, las teclas negras del piano, era más difícil de tocar que aquella que empleaba sólo el material blanco. Nos tenía perplejos el hecho de no saber por qué los compositores escribían intencionadamente música en tonalidades diferentes de la de do, en la cual todas las notas corresponden a teclas blancas. Nos preguntábamos, como seguramente lo haces tú también en este momento, si la vida no sería más fácil con todas las cosas escritas en la tonalidad de do. ¿Por qué, pensaban nuestros cerebritos de nueve años, no promover un movimiento para desterrar por etapas las identificaciones de tonalidad y las teclas negras del piano?

Figura 19-16: ¿Puedes determinar la tonalidad de estos fragmentos a partir de las últimas notas? (No mires las respuestas.)

En realidad, existen muy buenas razones que

justifican la existencia de las diferentes tonalidades:

En realidad, existen muy buenas razones que

justifican la existencia de las diferentes tonalidades:

Sin embargo, como descubrirás pronto, las tonalidades no son tan diferentes unas de otras, después de todo. Como has podido observar en el ejemplo de “Joy to the World”, en la sección “¿En qué tonalidad está?” de este mismo capítulo, las relaciones entre las distintas notas de una melodía permanecen constantes, independientemente de la tonalidad en que se toque. Esta circunstancia nos lleva al importante concepto de intervalos, que son los bloques con los que se construyen melodías y armonías en el mundo.

El do

central.

El do

central.