I

LE VISIONI DI ILDEGARDA

La letteratura religiosa di ogni tempo è ricca di descrizioni di «visioni» in cui sentimenti sublimi e ineffabili sono accompagnati dall’esperienza di una radiosa luminosità (William James, in questo contesto, parla di «fotismo»). Nella grande maggioranza dei casi è impossibile accertare se l’esperienza rappresenti un’estasi isterica o psicotica, gli effetti dell’ebbrezza, o una manifestazione epilettica o emicranica. Una straordinaria eccezione è fornita dal caso di Ildegarda di Bingen (1098-1179), una monaca e mistica dalle eccezionali doti intellettuali e letterarie, che a partire dalla prima infanzia fino ai suoi ultimi giorni ebbe innumerevoli «visioni», di cui ci ha lasciato mirabili resoconti illustrati nei due codici manoscritti giunti fino a noi: Scivias e Liber divinorum operum simplicis hominis.

Un attento esame di questi resoconti e delle loro figure non lascia dubbi sulla natura delle visioni: erano indiscutibilmente di origine emicranica e illustrano, anzi, molte delle diverse aure visive già discusse. Nel corso di un ampio saggio sulle visioni di Ildegarda, Singer (1958) individua come particolarmente caratteristici i seguenti fenomeni:

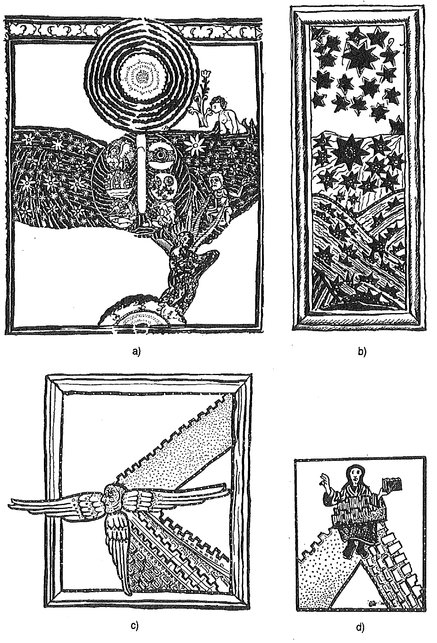

«In tutte le visioni esiste come elemento di rilievo un punto o un gruppo di punti di luce, che scintillano e si spostano, di solito con moto ondulatorio, e che sono per lo più interpretati come stelle o occhi fiammeggianti [figura 21b]. In parecchi casi una luce, più grande delle altre, mostra una serie di figure circolari concentriche disegnate con tratto ondulato [figura 21a]; spesso vi è la descrizione di ben precise figure-fortificazione, in alcuni casi irradiantisi da una zona colorata [figure 21c e 21d]. Spesso le luci davano l’impressione, descritta da tanti visionari, di essere vive, di ribollire o fermentare...».

Ildegarda scrive:

«Le visioni che ebbi non le vidi né in sonno né in sogno, né nella follia né con i miei occhi carnali, né con le orecchie della carne né in luoghi nascosti; ma nella veglia, ben desta, e con gli occhi dello spirito e le orecchie interiori, io le percepisco ben chiare allo sguardo e secondo la volontà di Dio».

Una di queste visioni, riprodotta in una figura dove si vedono stelle che cadono e si spengono nell’oceano (figura 21b), significa per lei «La caduta degli angeli»:

«Vidi una grande stella, quant’altre mai splendente e meravigliosa, e con essa una straordinaria moltitudine di stelle cadenti che con la stella proseguivano verso sud ... E d’improvviso furono tutte annientate, trasformate in neri carboni ... e scagliate nell’abisso, cosicché non le vidi più».

Questa è l’interpretazione allegorica di Ildegarda. La nostra, letterale, sarebbe che la monaca registrò uno sciame di fosfeni in transito nel suo campo visivo, cui seguì uno scotoma negativo. Visioni con figure-fortificazione sono descritte nel suo Zelus Dei (figura 21c) e Sedens lucidus (figura 21d), dove le fortezze si dipartono a raggiera da un punto di grande luminosità, che (nell’originale) scintilla di molti colori. Queste due visioni sono fuse in una visione composita (in frontespizio), dove la fortezza è interpretata da Ildegarda come l’aedificium della città di Dio.

Fig. 21. Allucinazioni emicraniche rappresentate nelle visioni di Ildegarda, tratte dal manoscritto Liber Scivias. In a), lo sfondo è formato da stelle scintillanti, disposte su cerchi concentrici ondulati. In b), uno sciame di stelle luminose (fosfeni) passa e si spegne. In c) e d), Ildegarda raffigura fortificazioni, tipiche dell’emicrania: esse si dipartono da un punto centrale che nell’originale è colorato e luminosissimo.

Una grande intensità estatica investe l’esperienza di queste aure, specie le rare volte in cui un secondo scotoma segue immediatamente la scintillazione originale:

«La luce che vedo non è localizzata, eppure è più splendente del sole, né posso misurarne l’altezza, la lunghezza o l’ampiezza, e la chiamo “La nuvola della luce vivente”. E come il sole, la luna e le stelle si riflettono nell’acqua, così gli scritti, i detti, le virtù e le opere degli uomini risplendono in essa dinanzi a me...

«Talvolta dentro questa luce ne vedo un’altra, che chiamo “Luce Vivente stessa”... E quando levo ad essa lo sguardo, ogni tristezza e pena svanisce dalla mia memoria, cosicché sono di nuovo una semplice fanciulla e non una vecchia».

Cariche di questa sensazione estatica, ardenti di un profondo significato teoforo e filosofico, le visioni di Ildegarda contribuirono a portarla verso una vita di santità e misticismo. Esse forniscono un raro esempio del modo in cui un evento fisiologico, banale, odioso o insignificante per la grande maggioranza delle persone, possa diventare, in una coscienza privilegiata, il sostrato di una suprema ispirazione estatica. Per trovare un parallelo storico adeguato bisogna arrivare a Dostoevskij, che conobbe a varie riprese aure epilettiche estatiche alle quali attribuiva enorme importanza.68