III

L’AURA EMICRANICA E L’EMICRANIA CLASSICA

Introduzione

Questo è il capitolo più lungo e singolare del libro. Dobbiamo infatti considerare ciò che si trova al cuore dell’emicrania; qui è il regno delle sue grandi meraviglie e dei suoi misteri.

«Noi ci portiamo dentro tutte le meraviglie che cerchiamo all’esterno: in noi c’è tutta l’Africa con i suoi prodigi ...».

Le parole di Sir Thomas Browne si adattano alla perfezione all’aura emicranica: qui, dentro di noi, c’è un’autentica Africa di prodigi; qui, con l’esperienza, l’esplorazione e la riflessione, si può disegnare la mappa di un intero mondo, la cosmografia di se stessi.

L’aura emicranica meriterebbe un libro a parte; quanto meno, di un libro sull’emicrania essa dovrebbe costituire la parte centrale, come nella monografia di Liveing. Ma, per quanto sia sconcertante, accade il contrario; dopo Liveing, nessuno ha dedicato all’aura lo spazio che le è dovuto, anzi più l’opera è recente, meno attenzione le riserva. Le stesse parole di cui facciamo uso – emicrania classica, in contrapposizione a quella comune – implicano che l’aura sia non comune, e arcana.

Si potrebbe, per cominciare, dimostrare che questo è falso, e rappresenta la conseguenza di studi che hanno mancato il bersaglio e di ipotesi sciocche che glielo hanno fatto mancare. Un osservatore acuto e aperto come Alvarez, raccogliendo l’esperienza di settant’anni di professione medica, riteneva che l’aura fosse molto più comune di quanto si sia soliti ammettere; molto più comune, in realtà, di qualunque altro elemento dell’emicrania. In questo mi trovo completamente d’accordo con lui.

Prima di tutto, a titolo di introduzione, è necessario stabilire i seguenti punti generali.

Di per sé, l’aura è tutt’altro che un fenomeno eccezionale; però c’è un bisogno vitale di buone descrizioni di essa, perché l’aura è un evento della massima importanza che può gettare molta luce non solo sull’emicrania, ma anche sui meccanismi di base della mente-cervello. Le buone descrizioni sono difficili da ottenere perché molti fenomeni dell’aura sono così strani da trascendere i poteri del linguaggio. Inoltre esse sono rese ancora più rare dalla presenza nell’aura di qualcosa di misterioso e terrificante, il cui solo pensiero ci fa esitare e ritrarre.

Liveing diede un rilievo straordinario a quest’ultimo aspetto, anche se non lo analizzò e non lo comprese a fondo: esso costituiva una barriera singolare e inspiegabile, che né lui né i suoi pazienti potevano scavalcare. Così, alla fine, egli poté solo affermare che «ci sono pazienti i quali non sopportano di parlare o di pensare agli attacchi sofferti e che ne parlano sempre con orrore; è chiaro che questo non si giustifica con il solo dolore fisico». Così, l’argomento dell’aura emicranica va a toccare l’incomprensibile e l’incomunicabile: la negazione, ecco ciò che sta al suo centro.

Per circa duemila anni, il termine aura è stato usato per indicare le allucinazioni sensoriali immediatamente precedenti alcuni attacchi epilettici.10 Il termine è stato anche impiegato per indicare una sintomatologia analoga che dà l’avvio a certi attacchi – la cosiddetta emicrania classica – o che può costituire, occasionalmente, l’unica manifestazione di un attacco di emicrania.

Prenderemo in considerazione, come componenti di queste aure, sintomi di una gravità e di una bizzarria tali da poter essere distinti da qualunque altro aspetto discusso finora. In realtà, se l’aura non fosse mai seguita da mal di testa vascolare, nausea, disturbi vegetativi diffusi e altri fenomeni, potremmo avere serie difficoltà a riconoscerne la natura emicranica. Tali difficoltà insorgono davvero, non di rado, quando i pazienti sono colpiti da aure isolate che durano pochi minuti senza essere seguite da mal di testa o da disturbi vegetativi. Come fa notare Gowers, questi casi sconcertanti sono di grande importanza ed è facile che siano interpretati erroneamente.

Le incertezze si riflettono in una dicotomia storica, in secoli di pubblicazioni separate sull’aura (emicranica) e sul mal di testa (emicranico), senza che mai venga fatta alcuna connessione esplicita fra i due gruppi di fenomeni.

Le manifestazioni dell’aura emicranica sono le più varie; comprendono non solo allucinazioni sensoriali semplici e complesse, ma anche stati emotivi intensi, deficit e disturbi del linguaggio e dell’ideazione, dislocazioni della percezione spaziale e temporale, vari stati stuporosi, deliranti, simili a trance. La letteratura medica e quella religiosa più antiche contengono numerosissimi riferimenti a «visioni», «trances», «trasporti» e altri fenomeni analoghi la cui natura in molti casi è destinata a restare un mistero. Processi diversi possono dare manifestazioni simili, e alcuni dei fenomeni più complessi fra quelli descritti possono essere di origine isterica, psicotica, onirica o ipnagogica, non meno che epilettica, apoplettica, tossica o emicranica.

Si può ricordare un’unica eccezione notevole, le «visioni» di Ildegarda (1098-1179), che erano indiscutibilmente di natura emicranica. Esse saranno trattate nella prima appendice.

Narrazioni isolate di questi fenomeni visivi continuarono a comparire nel corso di tutto il Medioevo; ma dobbiamo fare un salto di seicento anni per trovare qualche descrizione dei fenomeni non visivi dell’aura, e un’esplicita connessione di tali manifestazioni con l’emicrania.

I tre brani che seguono risalgono tutti al principio dell’Ottocento e sono riportati da Liveing. Essi illustrano molte caratteristiche fondamentali dell’aura emicranica, nei suoi aspetti visivi (scotomatosi), tattili (parestetici) e afasici. Possiamo notare, incidentalmente, che molte fra le più belle descrizioni dell’aura – da quelle di Ildegarda a quelle di Lashley e Alvarez nel nostro secolo – sono state scritte da osservatori capaci di introspezione, essi stessi sofferenti di emicrania classica o, più di frequente, di aure emicraniche isolate.

«Ho sperimentato spesso un improvviso indebolimento della vista. La visione generale non sembrava compromessa; ma quando fissavo un oggetto particolare, era come se qualcosa di scuro e più o meno opaco fosse interposto fra l’oggetto e i miei occhi, cosicché lo vedevo indistintamente, e a volte non lo vedevo affatto ...

«Dopo un po’, il margine superiore o inferiore del campo visivo appariva bordato da un arco di luce con andamento a zigzag, segnato da bagliori ad angolo retto rispetto alla sua lunghezza. Lo scintillio sembrava interessare sempre un occhio; ma questo e l’annebbiamento si manifestavano ugualmente se fissavo l’oggetto con un solo occhio aperto o con entrambi. L’annebbiamento e lo scintillio ... duravano da un minimo di venti minuti, fino, a volte, a mezz’ora ... Non erano mai seguiti da mal di testa ... [tuttavia] di solito passavano grazie a un movimento dello stomaco che mi faceva eruttare» (Parry).

«Essa [la parestesia] comincia sulla punta della lingua, da un lato della faccia, alle estremità delle dita delle mani o dei piedi, e cresce a poco a poco verso l’asse cerebrospinale, via via scomparendo attorno a quelle zone dove si era inizialmente sviluppata... La sensazione di tremito avvertita alle mani ricorda il movimento oscillatorio dell’immagine visiva» (Piorry).

«Circa un quarto d’ora dopo di ciò [la cecità], ella avverte un intorpidimento del mignolo della mano destra, che parte dalla punta e si estende molto gradualmente all’intera mano e al braccio, causando la completa perdita di sensibilità delle parti interessate, ma senza alcuna compromissione delle capacità motorie. La sensazione di intorpidimento si estende poi al lato destro della testa, e da qui sembra diffondersi in giù verso lo stomaco. Quando essa raggiunge il lato destro della testa, la paziente si sente oppressa e un po’ disorientata, risponde alle domande in modo lento e confuso e la sua capacità di esprimersi è notevolmente compromessa; a volte, quando l’intorpidimento arriva allo stomaco, vomita» (Abercrombie).

Le localizzazioni preferenziali delle parestesie (lingua, mano, piede) e il loro diffondersi centripeto dalla periferia non potevano non ricordare ai primi osservatori l’aura epileptica; restò a Liveing, che scrisse fra il 1863 e il 1865, il compito di tracciare una distinzione netta fra i due gruppi di fenomeni.

Non è necessario procedere oltre, in questo frangente, con il resoconto storico sull’aura emicranica; ad ogni modo dovremo tornare sugli antichi documenti scritti quando prenderemo in considerazione (nella Parte terza) le possibili basi delle sue manifestazioni.

Il nostro prossimo compito sarà quello di elencare in modo sistematico l’intera gamma dei possibili sintomi dell’aura. Poiché essi sono estremamente vari, possiamo radunarli in alcune categorie generali:

a) allucinazioni visive e tattili specifiche e altre allucinazioni sensoriali;

b) alterazioni generali della soglia e dell’eccitabilità sensoriale;

c) alterazioni del livello della coscienza e del tono muscolare;

d) alterazioni dell’umore e dello stato d’animo;

e) disturbi che interessano le funzioni integrative superiori: percezione, ideazione, memoria, parola.

Queste categorie, adottate soltanto per comodità di discussione, non sono in alcun modo tali da escludersi a vicenda. L’aura emicranica, come l’emicrania comune, è di natura composita. Una descrizione superficiale può fare riferimento a un unico sintomo (ad esempio, uno scotoma scintillante), ma un’interrogazione paziente rivelerà quasi sempre che la situazione è più complessa, e che si manifestano assieme diversi fenomeni (alcuni dei quali molto sottili e difficili da descrivere).

Elencheremo dapprima le componenti dell’aura, una per una, ricordando che esse vengono isolate solo ai fini dell’esposizione. Seguirà una serie di casi clinici che avranno il compito di illustrare la natura complessa e composita delle aure, nella forma in cui esse solitamente si manifestano.

Allucinazioni sensoriali specifiche: allucinazioni visive

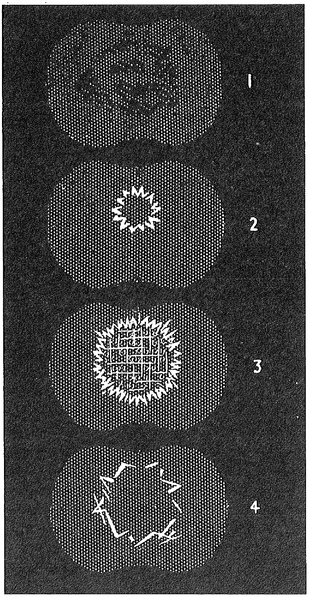

Nel corso di un’aura emicranica si può sperimentare una grande varietà di allucinazioni visive.

Quelle più semplici assumono la forma di una danza di stelle, scintille, lampi o semplici forme geometriche che attraversano il campo visivo. Di solito i fosfeni di questo tipo sono bianchi, ma possono anche avere colori brillanti; possono essere molte centinaia e sciamano rapidamente attraverso il campo visivo (spesso i pazienti li paragonano al movimento del «bip» luminoso su uno schermo radar). A volte un singolo fosfene può staccarsi dagli altri, come nel caso seguente (Gowers, 1892):

«Una paziente ... con caratteristiche cefalee precedute da emianopia, riferiva la comparsa di stelle luminose davanti agli occhi, non appena guardava una luce brillante; a volte una delle stelle, più luminosa delle altre, partendo dall’angolo in basso a destra del campo visivo, lo attraversava tutto, di solito rapidamente, in un secondo, a volte più lentamente; quando raggiungeva l’angolo sinistro, si dissolveva lasciando un’area blu nella quale si muovevano punti luminosi».11

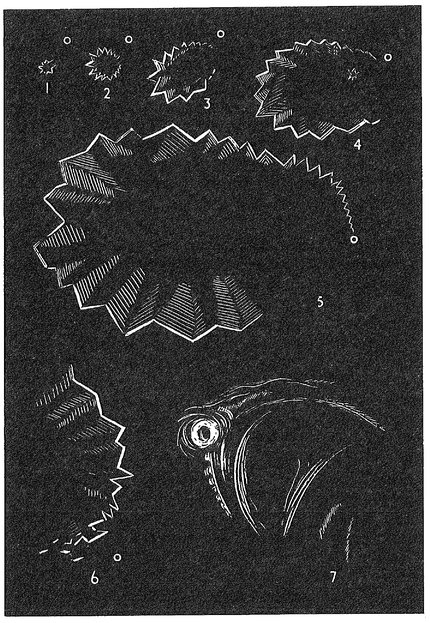

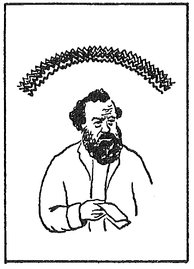

Altre volte nel campo visivo può esserci solo un singolo fosfene piuttosto elaborato che si muove avanti e indietro lungo una traiettoria fissa e che poi improvvisamente scompare, lasciandosi dietro una traccia abbagliante o uno stato di cecità (figura 7). Anche in questo caso, troviamo le migliori descrizioni di questi fosfeni fra i molti scritti di Gowers (1904):

«... In un altro caso, il movimento radiale era eseguito da un oggetto stellato che rimaneva tal quale per tutto il tempo. Esso di solito compariva vicino al margine della metà destra del campo visivo, proprio sotto la linea orizzontale, ed era costituito da circa sei protuberanze appuntite, a forma di foglia, alternativamente rosse e blu ... [esso] si spostava lentamente verso sinistra e verso l’alto, passando sopra il punto di fissazione e arrivando un po’ oltre la linea mediana, poi tornava al punto di partenza, ripercorreva questa traiettoria due o tre volte, e infine passava al margine destro del campo visivo ... Dopo due o tre ripetizioni dell’ultimo tratto, improvvisamente scompariva ... [aprendo gli occhi] la paziente poteva vedere sempre solo nella parte del campo visivo attraverso la quale l’oggetto non era passato».

Fig. 7. Varianti di scotoma emicranico: spettro stellato mobile (riprodotto da Gowers, 1904).

Tali fosfeni possono essere limitati a una metà o a un quadrante del campo visivo, ma non di rado attraversano la linea mediana (come nel caso descritto sopra); gli sciami di fosfeni in rapido movimento sono più spesso bilaterali che unilaterali. A volte i fosfeni possono essere elaborati o interpretati dal paziente come immagini riconoscibili; ad esempio, un paziente (nella casistica di Selby e Lance) descriveva piccole moffette bianche, con le code erette, che si muovevano in processione attraverso un quadrante del campo visivo.12

Altre allucinazioni elementari comuni sono rappresentate da increspature, scintillii e ondulazioni del campo visivo, che i pazienti a volte descrivono come acque increspate dal vento, o come un drappo di seta marezzata (si vedano le figure 15a e 15b).

Durante o dopo il passaggio di fosfeni semplici, alcuni pazienti possono osservare, chiudendo gli occhi, una sorta di agitazione o delirio visivo nel quale predominano motivi reticolati, sfaccettati, a scacchiera; immagini che ricordano mosaici, alveari, tappeti turchi, oppure motivi marezzati. Queste invenzioni e immagini elementari tendono a presentare una luminosità brillante; sono colorate, molto instabili e soggette a improvvise trasformazioni caleidoscopiche.

Di solito, il veloce sciamare dei fosfeni evanescenti non è altro che il preambolo alla parte più importante dell’aura visiva. Nella maggior parte dei casi (sebbene non in tutti) il paziente continua a sperimentare, nel proprio campo visivo, un’allucinazione molto più elaborata e di lunga durata, lo scotoma emicranico – spesso descritto con altri termini. La forma e i colori di questi scotomi ci inducono a parlare di spettri emicranici, mentre la struttura dei loro margini (che spesso ricorda i bastioni di una città fortificata) ha dato origine al termine di spettri-fortificazione (teicopsia). Il nome scotoma scintillante allude al caratteristico tremolio degli spettri emicranici luminosi, mentre con scotoma negativo si indica l’area di parziale o totale cecità che può far seguito a uno scotoma scintillante (a volte lo precede).

La maggior parte degli scotomi emicranici si presenta d’un tratto, come un’entità luminosa brillante vicino al punto di fissazione in uno degli emicampi visivi; da qui lo scotoma a poco a poco si espande e si sposta verso il margine del campo visivo, assumendo la forma di una grande falce di luna, o di un ferro di cavallo. La sua luminosità è accecante, per il soggetto: Lashley la paragona a quella di una superficie bianca esposta al sole di mezzogiorno. Nell’ambito di questa luminosità, ci può essere, ai margini dello scotoma, un gioco di colori spettrali puri, intensi, e gli oggetti visti attraverso questi margini possono avere bordi iridescenti e multicolori. Il fronte di avanzamento dello scotoma mostra spesso un aspetto a zigzag che giustifica il termine di spettro-fortificazione (figura 8) ed è sempre frastagliato in angoli e segmenti luminosi più piccoli che si intersecano; questi «cavalli di Frisia» (illustrati con particolare chiarezza negli schemi di Lashley) sono più grossolani nelle parti inferiori dello scotoma (figura 12). Tutta la parte luminosa di uno scotoma mostra un caratteristico ribollire, o scintillazione, di cui si trova la descrizione più vivida in un resoconto del secolo scorso:

«Si potrebbe paragonare all’effetto prodotto dal rapido movimento in cerchio dei minuscoli insetti d’acqua che spesso si vedono brulicare sulla superficie liquida esposta al sole ...».

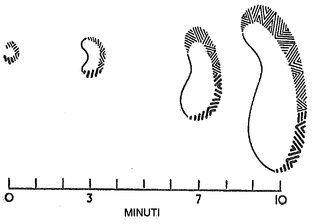

Il ritmo della scintillazione è inferiore alla frequenza con cui si fondono i guizzi luminosi, e tuttavia è troppo alto per essere misurato; con metodi indiretti la sua frequenza è stata stimata fra le otto e le dodici scintillazioni al secondo. Il margine dello scotoma avanza a una velocità pressoché costante e di solito impiega fra i dieci e i venti minuti a passare dalle vicinanze del punto di fissazione al margine del campo visivo (figura 13).

Fig. 8. Varianti di scotoma emicranico: spettro angolato in espansione (Airy, 1868, riprodotto da Gowers, 1904).

Le illustrazioni e le descrizioni più minuziose degli scotomi emicranici sono probabilmente quelle che si trovano in Airy (1868), poi riportate sia da Gowers sia da Liveing; le si può citare ancora una volta senza doversene scusare. Gli stadi degli scotomi di Airy sono illustrati nella figura 8.

«Un oggetto luminoso a forma di stella, una piccola sfera spigolosa, appare improvvisamente su un lato del campo visivo binoculare ... rapidamente si allarga, al principio come una forma circolare a zigzag, mentre sul lato interno, verso la linea mediana, il disegno da regolare si fa incerto, e via via che le dimensioni aumentano, qui il disegno si spezza, la rottura si allarga, tutto l’insieme si dilata e il disegno da circolare si fa ovale. La forma che si ottiene è pressappoco concentrica con il margine del campo visivo ... le linee che costituiscono il disegno si intersecano ad angoli retti o più ampi ... Quando questo ovale spigoloso è arrivato a occupare la maggior parte dell’emicampo visivo, la porzione superiore si espande; alla fine sembra che esso debba superare una certa resistenza nelle immediate vicinanze del punto di fissazione ... cosicché nella parte superiore si forma una protuberanza e in questo punto gli elementi angolati del disegno si espandono ... Dopo questo stadio finale, la parte inferiore esterna del disegno scompare. Questa espansione finale in prossimità del centro procede con grande rapidità e termina in un turbinio luminoso dal quale sembrano sfuggire sprazzi di luce. Poi tutto finisce, e sopravviene il mal di testa».

Altrove Airy parla del rapido «movimento ribollente e tremolante» e del disegno «a bastioni» dello scotoma (fu Airy a suggerire il nome di «teicopsia»); egli parla degli «sgargianti bordi cromatici» della figura – uno spettacolo guastato solo dalla prospettiva del successivo mal di testa.

I margini dello scotoma luminoso lasciano dietro di sé un’ombra falciforme di completa cecità, a ridosso della quale c’è una regione di penombra in cui l’eccitabilità visiva va ripristinandosi (figure 9 e 12). Airy fa anche riferimento a un sintomo non infrequente: la comparsa occasionale di un secondo fuoco scintillante che segue nel giro di qualche minuto lo scotoma originario, non appena si è ripristinata l’eccitabilità visiva in prossimità del punto di fissazione.

Fig. 9. Varianti di scotoma emicranico: scotoma negativo in espansione (riprodotto da Gowers, 1904).

La sequenza appena descritta si può osservare nel tipo più comune di scotoma emicranico (lo spettro spigoloso in espansione descritto da Gowers); ma su questo tema possono esserci molte importanti variazioni, e bisognerà tenerne conto se si vuole pervenire a una qualsiasi teoria adeguata. Non tutti gli scotomi cominciano vicino al punto di fissazione; molti pazienti sperimentano costantemente (qualcuno sporadicamente) l’insorgenza di scotomi in posizione eccentrica o periferica, nel campo visivo (gli spettri radiali descritti da Gowers). Gli scotomi in espansione possono comparire alternativamente o simultaneamente in entrambi gli emicampi visivi; nel primo caso, il loro continuo alternarsi può dar luogo a uno «status» di aura della durata di ore. Di grande importanza teorica (e di particolare fascino estetico) sono quegli scotomi bilaterali la cui evoluzione è perfettamente sincronizzata nei due emicampi visivi: si tratta degli spettri centrali e pericentrici di Gowers (figura 10). L’esistenza di tali scotomi pone un problema non facile a coloro che ipotizzano, quale fondamento delle aure emicraniche, un processo locale e unilaterale.13 Gli scotomi luminosi e quelli negativi possono avere distribuzione centrale, ma anche limitata a un quadrante, verticale o irregolare. Un disegno particolarmente piacevole è quello offerto da uno spettro a forma di arco in posizione centrale e bilaterale nel campo visivo (figura 11); Gowers considera queste forme come segmenti di uno spettro pericentrico. Uno di essi fu descritto circa duemila anni fa da Areteo, che lo paragonava a un arcobaleno nel cielo.

Fig. 10. Varianti di scotoma emicranico: spettro pericentrico (riprodotto da Gowers, 1904).

In genere uno scotoma scintillante è seguito da uno scotoma negativo, che può però anche precederlo, o a volte manifestarsi in sua vece. In quest’ultima eventualità, come accade in tutte le manifestazioni di cecità corticale, esso può essere scoperto per caso, ad esempio osservando improvvisamente la bisezione di un volto, o la sparizione di certe parole o figure da una pagina. Tuttavia, è importante notare che i pazienti più osservatori accennano sempre a un particolare carattere «abbagliante» che sembra essere un aspetto innato degli scotomi negativi. Secondo un’antica descrizione citata da Liveing:

«La mia vista diventa improvvisamente disturbata, più da un lato che dall’altro, come accade quando si fissa il sole».

È inevitabile confrontare questo carattere «abbagliante» con la brillantezza «accecante» della scintillazione – quando c’è. Sorge il dubbio che l’estinzione della visione e dell’eccitabilità visiva non possa, dopotutto, essere un fenomeno primario, ma piuttosto una conseguenza di qualche eccitazione precedente, che aveva interessato le aree non visive del cervello. Quest’ipotesi sarà esaminata più avanti; per adesso prenderemo semplicemente nota delle descrizioni che indicano la presenza di tale eccitazione.

Caso 67 Medico trentaduenne, sofferente di emicranie classiche e aure isolate fin dall’infanzia. I suoi scotomi sono sempre negativi, ma sembrano essere preceduti da una sorta di eccitazione analettica. Per usare le parole del paziente: «Comincia con un senso di eccitamento, come se avessi preso un’amfetamina. So che mi sta accadendo qualcosa, e comincio a guardarmi intorno. Mi domando se c’è qualche problema di luce. Poi mi rendo conto che una parte del mio campo visivo è sparita».

Fig. 11. Varianti di scotoma emicranico: spettro ad arcobaleno (riprodotto da Gowers, 1904).

In questo caso vediamo come uno scotoma negativo possa manifestarsi durante e nonostante un eccitamento analettico che persiste; in altri soggetti accade il contrario, e cioè si hanno scotomi scintillanti associati a forte sonnolenza. In questi casi c’è una paradossale concomitanza di eccitamento e inibizione.

Allucinazioni tattili

Molte delle osservazioni compiute a proposito delle manifestazioni visive si possono applicare anche alle allucinazioni tattili dell’aura emicranica. Ci possono essere allucinazioni positive (parestetiche) o negative (anestetiche). Le parestesie si manifestano con un tremolio o vibrato caratteristico, che ha la stessa frequenza delle scintillazioni visive. Le allucinazioni tattili possono coesistere con gli scotomi, oppure precederli, o seguirli, o anche manifestarsi in loro assenza, ma sono certo meno comuni dei fenomeni visivi. Non c’è alcuna costanza di questo aspetto, anche in attacchi ricorrenti nello stesso paziente.

Fig. 12. Evoluzione e struttura di uno scotoma scintillante: sul fronte di avanzamento dello scotoma, una trama minuta di linee che si intersecano (chevaux de frise). (Da Lashley, 1941).

Fig. 13. Evoluzione e struttura di uno scotoma scintillante: espansione ed evoluzione dello scotoma dentro il campo visivo (da Lashley, 1941).

Di solito le parestesie cominciano nelle porzioni più eccitabili e ben rappresentate del campo tattile: ad esempio, attorno alla lingua e alla bocca, in una o in entrambe le mani, meno comunemente nei piedi, proprio come accade nel caso degli scotomi, che di solito compaiono in prossimità della macula (o delle macule) del campo visivo. Solo molto di rado le parestesie possono fare la loro comparsa sul tronco, sulle cosce, o in altre regioni del campo tattile.

Parestesie di breve durata o leggere possono rimanere localizzate nel punto d’origine; più comunemente, però, esse si diffondono in modo centripeto, dalle porzioni distali a quelle prossimali degli arti. Pertanto, pur di ricordare due importanti differenze, è del tutto legittimo confrontarle con l’avanzata jacksoniana di un’aura epilettica. Lo spostamento centripeto della parestesia emicranica, come quello degli scotomi scintillanti, è molto più lento del corrispondente spostamento della parestesia epilettica: un singolo «passaggio» dell’aura emicranica dura infatti da 20 a 30 minuti. In uno «stato» emicranico, cicli ricorrenti di parestesia possono susseguirsi per ore, oppure alternarsi con cicli scotomatosi. In secondo luogo, a differenza delle aure epilettiche (che nella grande maggioranza dei casi iniziano su un lato) la parestesia dell’aura emicranica incomincia su entrambi i lati in più della metà dei casi, oppure diventa bilaterale in seguito. La bilateralità è particolarmente comune nella parestesia delle labbra e della lingua. In realtà si può arrivare a sostenere che, se un testimone attendibile insistesse nel dire che i sintomi delle sue aure non si sono mai allontanati dall’uno o dall’altro lato, la stessa diagnosi di emicrania dovrebbe essere considerata con qualche sospetto (si veda il caso 26).

La parestesia emicranica può espandersi in due modi: sia estendendosi direttamente a porzioni contigue della superficie corporea (cioè del campo tattile), o dando origine a nuovi foci separati in qualche altra regione del campo tattile.

Altre allucinazioni sensoriali

Allucinazioni che interessino anche gli altri sensi sono poco comuni, nell’aura emicranica, sebbene io sia propenso a giudicarle notevolmente più comuni di quanto per lo più si ammetta. In genere le allucinazioni uditive assumono la forma di rumori sibilanti, di brontolii e borbottii che possono essere seguiti da ottundimento o anche perdita dell’udito. Diversi pazienti mi hanno descritto allucinazioni dell’olfatto; l’odore di solito è intenso, sgradevole, stranamente familiare e al tempo stesso imprecisabile, spesso associato a una reminiscenza forzata e a sensazioni di déjà vu – sintomi, questi, che si manifestano negli attacchi epilettici dovuti a lesioni del corpo uncinato. Le allucinazioni del gusto sono forse le meno comuni di quelle che interessano i sensi speciali.

Durante l’aura emicranica si possono avere svariati sintomi viscerali o epigastrici. Il più comune è forse rappresentato da nausea intensa, tipica, che alcuni pazienti riescono a distinguere da quella che compare in seguito, associata al mal di testa e ad altre manifestazioni.

Altri pazienti riferiscono molte sensazioni a livello epigastrico: uno dei miei pazienti provava una sensazione di «corde vibranti» nello stomaco (si veda il caso 19); tali sensazioni possono salire attraverso il torace verso la gola e sono spesso accompagnate da eruttazione o deglutizione forzata.

Le allucinazioni motorie possono assumere due forme. È rara quella che Gowers chiama «sensazione motoria», cioè, ad esempio, la sensazione che un arto si sia mosso, o che il corpo abbia assunto una nuova posizione, quando in realtà non c’è stato alcun movimento. Molto più comuni (e sono forse i più intollerabili tra i sintomi dell’aura emicranica) sono vertigini intense e improvvise accompagnate da una nausea fortissima, soverchiante, e spesso da vomito. La descrizione che segue è tratta da Liveing e si riferisce, ancora una volta, allo sfortunato Mr. A, il quale sembra aver provato ogni sintomo emicranico immaginabile.

«I suoi attacchi di emicrania solitamente cominciano con cecità, mentre i capogiri si verificano solo eccezionalmente e sono leggeri. In uno o due casi, tuttavia, è stato colpito da forti vertigini, che gli sono sembrate sostitutive dell’attacco solito. Una mattina, al risveglio, prima di aver compiuto il minimo movimento, anche solo per sollevarsi nel letto, vide tutti gli oggetti della stanza in velocissima rotazione da destra a sinistra; descrivevano cerchi verticali ... una vertigine quasi esclusivamente visiva che lo allarmò. Rimase perfettamente immobile, con gli occhi chiusi, e l’attacco passò, dopo un tempo circa uguale alla durata del periodo di cecità negli attacchi soliti».

Pseudo-obiettività delle allucinazioni emicraniche

Si è usato il termine «allucinazioni» per indicare le esperienze sensoriali che possono verificarsi durante un’aura emicranica; l’uso di questa parola – che a molte orecchie suona negativa – deve essere giustificato. L’esperienza allucinatoria ha le caratteristiche di essere scambiata per reale e di suscitare una reazione percettiva – o, per usare un’espressione di Konorski, un «riflesso mirato» (Konorski, 1967, pp. 174-81). I sogni, ad esempio, sono vere allucinazioni, perché sono vissuti come reali e sono associati a riflessi mirati degli occhi (i «movimenti oculari rapidi» del sonno paradosso) che osservano le allucinazioni proiettate. È verosimile che, a differenza di quelle dei sogni, le sensazioni anormali di un’aura emicranica siano vissute in uno stato di veglia completamente cosciente (sebbene possano anche manifestarsi in stati di dormiveglia, o durante il sonno), e la maggior parte dei pazienti impara a non confonderle con la realtà. Ciò nondimeno, esiste, anche nei pazienti più acuti, una tendenza a oggettivare le sensazioni dell’aura. Pazienti con una parestesia possono abbassare lo sguardo sulla mano colpita e strofinarsela. Il paziente del caso 67, un medico molto intelligente che aveva sperimentato molte aure con scotomi negativi, pensava sempre a difetti di illuminazione della stanza, prima di rendersi conto che stava provando un’aura emicranica. Molti pazienti si tolgono gli occhiali e li puliscono con cura, quando cominciano ad avere uno scintillio emicranico. Il senso di oggettività può essere particolarmente accentuato in presenza di scotomi scintillanti e di allucinazioni olfattorie. Gowers commenta la forza e l’ostinazione di questo «involontario senso di oggettività» osservando in particolare i pazienti con scotomi pericentrici, che ripetono di vedere una specie di corona spigolosa o di arcobaleno (come quello della figura 11, disegnato da un paziente). Il paziente del caso 75 era un medico, con una vasta esperienza sulla natura illusoria delle aure emicraniche; eppure, quando era colpito da un’aura olfattoria, sempre si metteva a cercare la fonte dell’odore. Nelle aure più gravi, che descriverò più avanti, le sensazioni soggettive possono sopraffare completamente il paziente ed essere vissute come realtà assoluta, proprio come accade per i sogni.

Alterazioni generali della soglia sensoriale

In aggiunta, o in vece, delle allucinazioni sensoriali appena descritte possono verificarsi un’intensificazione o un annebbiamento diffusi delle sensazioni. Si è già accennato a tali modificazioni nel contesto dell’emicrania comune; ma, nell’aura emicranica, esse possono toccare l’apice.

Alcuni pazienti descrivono uno schiarimento della vista. Un mio paziente, un uomo che non aveva mai avuto uno scotoma scintillante, si espresse così: «Era come se nella stanza si fosse accesa una lampadina da 1000 watt». Un’ulteriore prova di quest’eccitamento visivo è costituita dalle immagini residue, intense, protratte, a volte quasi abbacinanti, che possono presentarsi in tali casi, e dal vigore delle brillanti immagini che si vedono a occhi chiusi. Fenomeni analoghi si possono riscontrare rispetto all’udito: i suoni più deboli sembrano forti e insopportabili, e sono seguiti da eco o da riverbero che si protrae per alcuni secondi dopo la loro scomparsa. Allo stesso modo, il tocco più leggero può essere avvertito in modo amplificato e risultare intollerabile. Questo stato presenta, quindi, una sensibilità generale straziante: i pazienti sono assaliti dagli stimoli sensoriali provenienti dall’ambiente, oppure, se sono isolati rispetto a questo, da immagini e allucinazioni interne. Spesso a questi stati fa seguito un’estinzione relativa, a volte assoluta, della sensibilità, soprattutto nelle aure gravi con sincope. Questo decorso ricorda l’estinzione sensoriale molto più acuta che può verificarsi nell’epilessia, come riferisce Gowers a proposito di uno dei suoi pazienti: «... per un attimo tutto tacque, poi tutto si oscurò, e infine perse coscienza» (si veda il caso 19).

Alterazioni della coscienza e del tono posturale

Sembra probabile che tutte le aure emicraniche incomincino con un certo grado di attivazione, che può manifestarsi sia in forma di allucinazioni positive multiformi, sia come uno stato di eccitamento analettico (come nei casi 67 e 69). Può essere difficile distinguere questi stati dai prodromi emicranici caratterizzati da iperattività, dei quali a volte si presentano come l’acme.

Come le allucinazioni positive sono seguite da quelle negative, così un’attivazione generalizzata della coscienza e del tono muscolare (la fase di allerta, di tensione e di vigilanza) è seguita da una attenuazione. Nei casi più lievi, possono esservi solo ottundimento e fiacchezza a segnalarlo; nei casi estremi ci può essere una perdita totale della coscienza e/o una perdita quasi catalettica del tono muscolare.

L’insorgenza e la risoluzione di una sincope emicranica non sono mai improvvise come un attacco di petit mal: il paziente vi sprofonda in qualche minuto, e poi ne esce con la stessa gradualità. In questo contesto è opportuno riconoscere tre stadi: primo, uno stato torpido e letargico; secondo, uno stato stuporoso, nel corso del quale il paziente è soggetto a pensieri e immagini «forzate», generalmente spiacevoli – per questo stadio Liveing parla di «orribili trances», nelle quali immagini intense e forzate sono associate ad acinesia (una condizione che ricorda la narcolessi o la «paralisi del sonno»); terzo, uno stato comatoso, probabilmente accompagnato da incontinenza e, molto sporadicamente, da convulsioni.

È difficile valutare l’incidenza complessiva della sincope emicranica, poiché nella vita di un dato paziente essa può verificarsi solo una o due volte, e tali eventi possono essere dimenticati o rimossi. Ad esempio, Lees e Watkins riportano il seguente caso clinico che definiscono «emicrania basilare»:

«Donna di 24 anni, che aveva avuto attacchi di disturbi visivi bilaterali e intorpidimento delle labbra, della lingua e di un braccio, seguiti da cefalee frontali e da mancamenti... Una volta, al culmine dell’attacco, perse coscienza e divenne incontinente».

Tra i miei pazienti, più di un centinaio presentava aura emicranica o emicrania classica; di questi solo quattro erano soggetti a sincopi con una certa regolarità.

L’incidenza di sincopi emicraniche occasionali può essere molto più alta. Ad esempio, Selby e Lance trovarono che «60 pazienti (su 396) avevano perso coscienza durante attacchi di mal di testa» e che in 18 di questi 60 casi la compromissione dello stato della coscienza era stata profonda e accompagnata da manifestazioni che ricordavano un attacco convulsivo epilettico.

Disturbi motori specifici

«... Manifestazioni che ricordano un attacco convulsivo epilettico»: per la maggior parte dei pazienti, queste manifestazioni sono la perdita di coscienza e le convulsioni. Dopo avere discusso l’incidenza e il tipo di compromissione o di perdita di coscienza che si verifica durante gli attacchi di emicrania, dobbiamo ora chiederci se, quali componenti delle emicranie, non ci possano essere anche vere convulsioni o spasmi epilettoidi. Non si nega che tali sintomi motori, ammesso che esistano, siano rari, molto più rari delle loro controparti epilettiche; quello che bisogna verificare è l’asserzione, frequente e dogmatica, che i disturbi emicranici interessanti le funzioni superiori siano esclusivamente sensoriali. Resoconti di spasmi muscolari si trovano in molti scritti classici sull’argomento, specialmente in quelli di Tissot, Liveing e Gowers.

«Una bambina di 12 anni fu improvvisamente colpita da una violenta emicrania che interessava occhio, tempia e orecchio sinistri; allo stesso tempo avvertiva una sensazione di pizzicore, come un formicolio, che partiva dal mignolo della mano sinistra e presto raggiungeva le altre dita, l’avambraccio, il braccio, il collo, provocando movimenti spasmodici di violenta retrazione della testa. Lo spasmo interessava anche la mandibola ed era accompagnato da una generale debolezza di tutto il corpo, senza, tuttavia, perdita di coscienza. Questo violento accesso, ebbe termine quando ella vomitò liquido biliare» (Tissot, 1790).

«In una paziente, ogni attacco di mal di testa era preceduto da un improvviso formicolio al polpaccio, seguito da crampi dolorosi che duravano solo qualche minuto. Altre volte, tuttavia, la stessa paziente aveva attacchi, caratterizzati da acuti dolori alla testa, mentre il volto si arrossava d’improvviso; il dolore sembrava scendere dalla testa lungo il fianco, fino alla gamba, che per qualche minuto era “bloccata” nello spasmo» (Gowers, 1892).

Se si verifica un tale spasmo, commenta Gowers, «il quadro diverge molto da quello classico e a volte presenta caratteristiche tali da mettere in dubbio la legittimità di classificarlo assieme all’emicrania».

La debolezza transitoria di un arto (distinta dalle emiplegie protratte, che saranno discusse nel prossimo capitolo) non è rara, e può far seguito alle parestesie. In alcuni casi, interrogando ed esaminando il paziente, l’apparente debolezza si risolve da sola in un deficit aprassico, piuttosto che paralitico; invece in molti altri pazienti che ho visitato durante questo stadio dell’aura, l’arto può essere privo di tono, senza riflessi, davvero paralizzato.

Io non ho mai assistito a convulsioni durante un’aura emicranica, sebbene 3 pazienti (su un totale di 150 affetti da emicrania classica o da aure isolate) mi abbiano riferito che durante i loro attacchi altri avevano potuto vederle. Il verificarsi di queste convulsioni al culmine dell’aura emicranica è stato attestato più volte da osservatori competenti. In realtà, resoconti di questo tipo se ne trovano risalendo fino all’antichità, stante che l’archetipo di tali attacchi fu descritto da Areteo nel secondo secolo: si trattava di un uomo nel quale la comparsa di uno spettro emicranico era seguita da perdita di coscienza e convulsioni.

Come dobbiamo classificare tali attacchi? Come emicranie atipiche con convulsioni emicraniche, come epilessie atipiche con aspetti emicranoidi, o come attacchi di epilessia sovrapposti a emicranie? Lennox schiva abilmente il dilemma parlando di «accessi ibridi»; finché non ne sapremo di più, questa è una definizione buona come un’altra.

Ho potuto osservare, talvolta, l’insorgenza di eccitamenti motori complessi durante l’aura emicranica, con comparsa di corea, a volte anche di tic, su uno sfondo di estrema irrequietezza motoria e irritabilità (acatisia).

La corea – movimento a rapidi scatti o scintillazione motoria – non ha origine nella corteccia cerebrale, ma nelle regioni più profonde del cervello, e cioè nei gangli basali e nel tronco cerebrale superiore, che mediano il normale stato di veglia. Queste osservazioni di movimenti coreiformi durante l’emicrania confermano perciò l’idea che essa sia una sorta di disordine del risveglio, qualcosa che si localizza presso le strane frontiere del sonno: un disordine che ha origine in profondità, nel tronco cerebrale, e non in superficie, nel mantello cerebrale, come spesso si crede (l’argomento sarà ripreso e approfondito nella Parte terza).

Alterazioni della sfera emotiva e dell’umore

Abbiamo descritto i profondi disturbi dell’umore che possono precedere e accompagnare stadi successivi di un’emicrania comune o di un equivalente emicranico. Dobbiamo ora prendere in considerazione sintomi complessivamente più acuti, più vistosi e qualitativamente diversi da tali alterazioni dell’umore: in particolare, le improvvise esplosioni di sentimenti «forzati» che possono verificarsi nel corso di aure emicraniche gravi.

Come la sincope emicranica, anche questo è un sintomo relativamente poco comune e sono rari i pazienti che lo presentano in tutti gli attacchi; ciò nondimeno, molti pazienti con aure gravi e frequenti hanno qualche volta sperimentato tali improvvise esplosioni emotive. Ad esempio, una paziente della quale si parlerà più avanti (caso 11) aveva avuto fin dall’infanzia attacchi di emicrania classica o aure isolate; ne era infastidita, ma di rado turbata. Una volta, però, durante un’aura, avvertì «un senso assolutamente spaventoso di premonizione». La paziente riconosceva che questo era un aspetto eccezionale di alcuni dei suoi attacchi, ben diverso dalla semplice, angosciosa attesa della banale sequenza che ormai le era familiare e a cui era pienamente avvezza.

Tali stati di travolgente, improvvisa emotività sono ampiamente documentati nella letteratura antica, specie negli scritti di Liveing (per gli attacchi di emicrania) e in quelli di Gowers (per l’epilessia). Ad esempio, Liveing osservava che «ci sono pazienti i quali non sopportano di parlare o pensare agli attacchi sofferti e che ne parlano sempre con orrore; è chiaro che questo non si giustifica con il solo dolore fisico». A proposito dell’epilessia, Gowers osservava che l’aura emotiva assume solitamente la forma di paura («un vago senso di allarme o un forte terrore»), sebbene riferisse anche di casi clinici nei quali erano sperimentati altri tipi di emozioni. La forma più acuta di questa paura può raggiungere un’intensità terrificante e comunicare al paziente un senso di imminente distruzione o di morte. Questo senso di paura mortale (che si può verificare anche in attacchi di angina, di embolia polmonare, ecc.) fu chiamato dai medici più antichi angor animi, e ancora oggi non si potrebbe trovare nome migliore. La reazione psicologica, tuttavia, non è sempre in questa direzione. Qualche paziente durante l’aura può provare un senso di moderato piacere o di godimento (si veda il caso 16), e in certe occasioni ciò può essere esaltato fino a raggiungere stati di sgomento o estasi profonda (si veda l’Appendice I). E ancora, l’emozione, per quanto intensa, può non avere il carattere solenne del terrore o dell’estasi, e comunicare al paziente solo un senso di allegria o di ilarità, o anche, agli occhi di un osservatore esterno, di «stupidità» (si veda il caso 65). In tali casi Selby e Lance si limitano a parlare di «comportamento apparentemente isterico».

In un paziente epilettico, Gowers registrò, subito prima della perdita di coscienza e della crisi convulsiva, un accesso di sentimenti relativi alla sfera morale («tutto ciò che gli accadeva davanti appariva d’improvviso al paziente come sbagliato – moralmente sbagliato»). In queste aure può anche presentarsi, d’un tratto e con grande forza, una sensazione di assurdità. Tra i più comuni di questi stati-sensazioni (e tale da non poter essere definito esclusivamente psicologico) è un senso di improvvisa estraneità, che può manifestarsi isolato o associato ad alcuni degli stati emotivi che abbiamo già discusso: il senso di estraneità è frequentemente accompagnato da profondi disturbi della percezione temporale.

Riassumendo, è possibile riconoscere i seguenti aspetti come caratteristici degli stati emotivi che si verificano nel corso delle aure emicraniche:

a) l’insorgenza improvvisa;

b) l’apparente mancanza di cause e il frequente disaccordo con i contenuti preminenti della coscienza del paziente;

c) il carattere opprimente;

d) una sensazione di passività, e di emozione «forzata» nella mente;

e) la breve durata (in genere, non più di qualche minuto);

f) il senso di fissità e di atemporalità che essi comunicano: questi stati possono diventare più profondi e intensi, tuttavia ciò accade nonostante manchi qualsiasi «evento» esperienziale;

g) la difficoltà o l’impossibilità di descriverli in modo adeguato.

Tali stati di emozione «forzata» possono manifestarsi non solo nel corso di parossismi cerebrali come l’emicrania e l’epilessia, ma anche nelle psicosi schizofreniche e indotte da farmaci, negli stati febbrili, negli stati tossici, nonché in stati isterici, estatici e onirici. È inevitabile riandare con la mente alle qualità degli stati «mistici» elencate da William James: ineffabilità, qualità noetica, transitorietà, passività.

Alterazioni delle funzioni integrative superiori

Molti clinici eminenti hanno sostenuto che i disturbi cerebrali dell’emicrania avvengono solo a livelli primitivi e che l’esistenza di eventuali disturbi più sottili è indicativa di epilessia o di qualche patologia organica. Questo modo di vedere è erroneo. Nel contesto di indiscutibili emicranie si può verificare una moltitudine enorme di sintomi cerebrali complessi, tanto numerosi e diversi quanto le loro controparti epilettiche.

Si potrebbe sospettare che nella maggior parte delle aure emicraniche si abbiano alterazioni nelle funzioni cerebrali superiori, le quali possono sfuggire all’osservazione per la loro impercettibilità, per la loro stranezza, o perché al momento dell’aura il paziente non era impegnato in nessuna attività motoria o intellettuale complessa. Alvarez, attento testimone delle proprie emicranie, racconta in che modo un giorno si accorse che le sue aure non erano esclusivamente fenomeni visivi «puri»» e isolati:

«Spesso, quando la vista si offuscava e avevo difficoltà a leggere, passavo il tempo scrivendo una lettera a qualche familiare. Più tardi, nel rileggerla, mi accorgevo di avere scritto parole diverse da quelle che avevo pensato».

È facile comprendere come un sottile deficit dislessico o disfasico di questo tipo possa passare inosservato alla maggior parte dei pazienti. Per far luce sull’esatta natura di questi sintomi, bisognerà spesso formulare domande che aiutino il paziente a trovare la risposta. Molti pazienti confessano che durante un’aura emicranica si sentono «strani» o «confusi», si muovono in modo impacciato, non se la sentono di guidare. In breve, essi possono essere consapevoli di qualcosa oltre agli scotomi scintillanti, alle parestesie e agli altri fenomeni, qualcosa che è talmente nuovo, senza precedenti, difficile da descrivere, che spesso lo evitano quando parlano dei propri sintomi.

Per definire i sintomi più riposti dell’aura emicranica occorrono grande pazienza e una precisione minuziosa: solo in tal modo ci si potrà fare un’idea della frequenza e dell’importanza di tali sintomi.

Si può affermare che, di solito, i disturbi più complessi della funzione cerebrale si manifestano dopo quelli più semplici (anche se non è sempre così) ed è possibile ottenere descrizioni di sequenze elaborate. Per esempio, le più semplici manifestazioni visive (punti, linee, stelle, ecc.) possono essere seguite da uno scotoma scintillante, questo da bizzarre alterazioni della percezione (visione a zoom, visione a mosaico, ecc.), culminanti infine in immagini illusorie complesse o in stati di tipo onirico. Possiamo distinguere le seguenti categorie di disturbi:

a) disordini complessi della percezione visiva (utilmente descritti come visione lillipuziana, brobdingnagiana, a zoom, a mosaico, cinematografica, ecc.);

b) difficoltà complesse nella percezione e nell’uso del proprio corpo (sintomi aprassici e agnosici);

c) l’intera gamma dei disturbi della parola e del linguaggio;

d) stati di sdoppiamento o moltiplicazione della coscienza, spesso associati a sensazioni di déjà vu o di jamais vu e ad altri disordini e dislocazioni della percezione temporale;

e) stati onirici elaborati, incubi, trances, stati deliranti.

Solo per convenienza espositiva è possibile isolare queste categorie le quali, non che essere mutuamente esclusive, si sovrappongono a molti livelli; nel corso di un’aura emicranica grave si possono avere simultaneamente molti o addirittura tutti questi disturbi. Qui descriveremo dapprima alcuni sintomi più da vicino, poi passeremo a presentare alcuni casi clinici illustrativi.

Per visione lillipuziana (micropsia) e brobdingnagiana (macropsia) si intende, rispettivamente, un’apparente riduzione o ingrandimento delle dimensioni degli oggetti; ma è possibile usare questi termini per indicare l’apparente avvicinamento o allontanamento del mondo visivo. Se tali modificazioni avvengono gradualmente invece che all’improvviso, il paziente sperimenterà la visione «a zoom» cioè un aumento o una riduzione delle dimensioni degli oggetti, come se li si osservasse modificando la lunghezza focale di un obiettivo zoom. Le più famose descrizioni sono quelle che ce ne ha lasciato Lewis Carroll, egli stesso soggetto a emicranie classiche di questo tipo. Uno scotoma scintillante di per sé non ha localizzazione esterna e può pertanto essere proiettato come un «artefatto» di qualunque dimensione, a qualunque distanza (si veda il caso 69 e la figura 11).

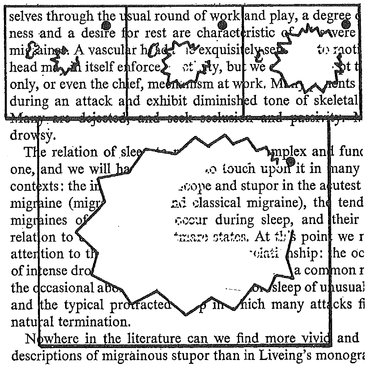

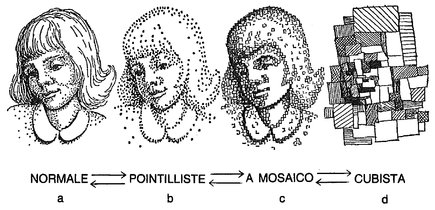

Visione a mosaico e visione cinematica

Il termine visione a mosaico indica il frammentarsi dell’immagine visiva in faccette irregolari, cristalline, poligonali, combacianti come in un mosaico. Le dimensioni delle faccette possono essere molto variabili. Quando esse sono estremamente ridotte, il mondo visivo presenta una iridescenza di cristallo, o la «granulosità» di un dipinto pointilliste (figura 14b). Quando le faccette diventano più grandi, l’immagine assume l’aspetto di un mosaico classico (figura 14c) e, quando aumentano ancora di dimensioni, un aspetto «cubista» (si veda la tavola 6, nel capitolo XVII). Alla fine, quando le faccette arrivano a dimensioni confrontabili con quelle dell’immagine intera, quest’ultima diventa irriconoscibile (figura 14d) e si ha una forma particolare di agnosia visiva.

Fig. 14. Stadi della «visione a mosaico», durante un’aura emicranica.

Con visione cinematografica si indica il tipo di esperienza visiva che accompagna la perdita dell’illusione del movimento. In queste circostanze, il paziente vede solamente una serie di «fotogrammi» che si succedono, come in un film proiettato troppo lentamente, con velocità che è dello stesso ordine di grandezza di quella della scintillazione degli scotomi o delle parestesie (da sei a dodici immagini al secondo); nel corso dell’aura, questa velocità può aumentare fino a ripristinare l’illusione del movimento normale, oppure (in un’aura delirante particolarmente grave) fino a dare luogo a un’allucinazione in continua modulazione.14

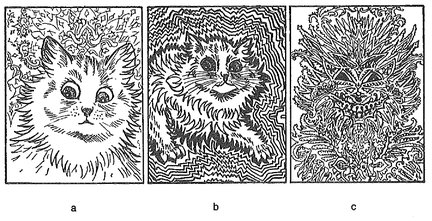

Entrambi questi rari sintomi sono stati osservati nel corso di attacchi epilettici e, più comunemente, durante psicosi acute sia indotte da farmaci, sia di natura schizofrenica. Il famoso pittore di gatti Louis Wain nel corso delle diverse fasi delle sue acute psicosi di natura schizofrenica sperimentò una grande varietà di percezioni visive alterate, inclusa la visione a mosaico; delle sue esperienze ci sono rimasti documenti significativi (figura 15).

La visione «a mosaico» e la visione «cinematica» sono manifestazioni di estrema importanza. Esse ci indicano in che modo il cervello costruisca lo «spazio» e il «tempo», mostrandoci che cosa succede quando spazio e tempo si frantumano o vengono scomposti.

Fig. 15. Allucinazioni visive durante una psicosi acuta. Queste rappresentazioni di gatti, eseguite da un artista schizofrenico (Louis Wain) durante una psicosi molto acuta, danno forma ad alcune alterazioni percettive che possono manifestarsi anche durante l’aura emicranica. In a), il muso del gatto ha come sfondo uno sciame di brillanti forme stellate; in b), dal punto di fissazione si propagano onde concentriche scintillanti; in c), l’intera immagine si è trasformata in un mosaico.

In uno scotoma, come si è visto, è la stessa idea di spazio che si estingue, insieme al campo visivo, e si resta così «senza traccia, senza spazio, senza luogo». Nelle visioni a mosaico e cinematografica sembra che ci si trovi di fronte a uno stadio intermedio, dall’aspetto inorganico e cristallino, senza alcun carattere organico o personale; insomma, senza «vita».

Anche questi fenomeni, come lo scotoma, possono incutere una strana sensazione di orrore.15

Altri disturbi

Sono state descritte molte altre alterazioni della percezione visiva nel corso delle aure emicraniche. I contorni degli oggetti possono apparire innaturalmente acuminati, oppure gli oggetti possono essere schematizzati, appiattiti, privi della terza dimensione, o essere posti in una prospettiva deformata, e così via.16 Occasionalmente un paziente può essere colpito da simultagnosia, cioè dall’incapacità di riconoscere più di un oggetto alla volta, e quindi di costruire un quadro visivo complesso.17

Fenomeni analoghi possono verificarsi con riferimento all’immagine e ai movimenti del corpo. A volte (soprattutto dopo il passaggio di un’intensa parestesia in un arto), una parte del corpo può essere percepita come ingrandita, rimpicciolita, distorta o assente. Può essere impossibile esaminare o percepire in modo adeguato la natura di un oggetto che si tiene in mano (in questi casi non è possibile distinguere bene le componenti sensoriali da quelle motorie, poiché la sensazione è sempre attiva ed esplorativa; in tale contesto si dovrebbe forse parlare di apractagnosia). Deficit motori e sensoriali superiori dello stesso tipo sono spesso interpretati, in modo scorretto, come anestesie e paralisi elementari. Bisogna considerare a parte le difficoltà nel progettare obiettivi senso-motori complessi: Pribram le ha chiamate «scotomi dell’azione». Esse sono molto importanti; ad esempio, nel corso di un’aura emicranica, il paziente può scoprire di non essere in grado di guidare, né di formulare una lunga frase, o di organizzare una sequenza complessa di azioni.

Lurija ha definito «afasie dinamiche» queste difficoltà della parola. Durante un’aura emicranica si possono manifestare anche altri tipi di afasia: la più comune è un’afasia espressiva che può essere associata a una parestesia bilaterale delle labbra e della lingua e a difficoltà aprassiche nell’uso dei muscoli orali e vocali. A volte, come conseguenza di allucinazioni o di percezioni uditive erronee, si può verificare un’afasia sensoria nella quale le parole suonano come «rumori», e si perde la percezione della loro struttura fonemica.18

Fra i sintomi più strani e intensi dell’aura emicranica, e anche fra quelli più difficili da descrivere o analizzare, ci sono sensazioni di improvvisa familiarità e certezza (déjà vu), o l’opposto, cioè sensazioni di improvvisa estraneità (jamais vu). Chiunque può averne avuto esperienza, occasionalmente e per brevi momenti; nell’aura emicranica (così come in quella epilettica, nelle psicosi, ecc.) essi sono caratterizzati dall’intensità schiacciante e dalla durata relativamente lunga. Questi stati sono talvolta associati a moltissime altre sensazioni: l’idea che il tempo si sia fermato, o che in qualche modo arcano stia riepilogando se stesso; la sensazione di vivere in un sogno, o di essere trasportati in un altro mondo; sentimenti di intensa nostalgia durante il déjà vu, oppure, nel jamais vu, la sensazione che il mondo, o la propria persona, siano appena stati creati; in tutti i casi, la sensazione che la coscienza sia stata sdoppiata.

«Insieme ai residui della coscienza normale, c’è 1) una condizione quasi parassitaria della coscienza (stato onirico), e 2) una doppia coscienza ... una diplopia mentale».

Hughlings Jackson descrive così lo sdoppiamento della coscienza.19 Nessuna descrizione è mai adeguata alle sensazioni, complesse e inconfondibili, del déjà vu e di tutto ciò che l’accompagna; quelle più realistiche si trovano fuori della letteratura medica.

«Abbiamo tutti provato la sensazione, che a volte si impossessa di noi, che ciò che stiamo dicendo o facendo sia già stato detto o fatto prima, in un tempo lontano; che siamo già stati circondati, nella notte dei tempi, dagli stessi volti, dagli stessi oggetti e dalle stesse circostanze; che sappiamo perfettamente ciò che sta per essere detto, come se ce ne rammentassimo improvvisamente» (Dickens, David Copperfield).

Moreover, something is or seems

That touches me with mystic gleams,

Like glimpses of forgotten dreams –

Of something felt, like something here;

Of something done, I know not where;

Such as no language may declare.a

(Tennyson, The Two Voices)

«Uno dei meravigliosi effetti dell’oppio è quello di trasformare istantaneamente una stanza sconosciuta in un’altra, così familiare e piena di ricordi da far pensare di esserci sempre stati» (Cocteau, Opium).20

I termini «stato onirico» e «delirio», usati nel contesto delle aure emicraniche, richiedono qualche spiegazione. Un tipo di stato onirico è quello associato al déjà vu e allo sdoppiamento della coscienza; in tali casi ci può essere una «reminiscenza forzata», oppure lo sviluppo, in ogni attacco, di una sequenza di sogni o di ricordi stereotipata, invariata, ripetitiva. Tali sequenze sono forse più comuni nell’epilessia (psicomotoria) che nell’emicrania, ma certo si presentano anche in quest’ultima. Penfield e Perot (1963) hanno studiato questi fenomeni in modo molto approfondito e sono riusciti, stimolando alcuni punti della corteccia cerebrale, a evocare le sequenze ripetitive, che considerano come sequenze oniriche «fossilizzate», repliche esatte di esperienze trascorse, conservate come tali a livello corticale. Esse sembrano immagini mnesiche che, attivate inizialmente da un’epilessia, da un’emicrania, oppure in modo sperimentale, si sviluppano poi con lo stesso ritmo dell’esperienza percettiva originaria.

Diversi da queste sequenze stereotipate e ripetitive, ma con qualcosa del loro carattere coercitivo, sono gli stati allucinatori, illusori o «onirici» di cui si può fare esperienza durante aure emicraniche intense; essi si presentano come stati di confusione o di confabulazione dei quali il paziente serba un ricordo imperfetto. Sono costituiti da serie di immagini coerenti, organizzate quasi in modo teatrale, che i pazienti di solito paragonano a sogni o incubi dello stato di veglia, vividi e involontari (si vedano i casi 72 e 19).

È impossibile tracciare una linea divisoria chiara fra questi stati «onirici» e il delirio emicranico o le psicosi. Nel delirio, il grado di disorganizzazione è maggiore, e può darsi che il paziente sperimenti solo un’effervescenza di sensazioni elementari (punti, stelle, reticoli, forme a mosaico,21 tinnito, ronzii, formicolii, ecc.) non elaborate a livello di immagini concrete. Nei deliri emicranici profondi, il paziente borbotta, è irrequieto (si agita o si contorce): il quadro ricorda molto il delirio febbrile o un delirium tremens. Gowers (1907) osserva che l’emicrania è «spesso accompagnata da un calmo delirio del quale è possibile non ricordare nulla, in seguito» e descrive una paziente che al culmine dell’attacco «entrò in uno stato delirante, nel quale faceva strane affermazioni, che non lasciavano in lei alcun ricordo. Un medico che la visitò descrisse il suo stato come simile a mania epilettica».22

A volte la folla di fantasmi del delirio è organizzata in una moltitudine di minuscole allucinazioni (lillipuziane), come si legge nel seguente caso clinico riportato da Klee (1968):

«Il paziente ... era un uomo di 38 anni che andava soggetto a gravi attacchi di emicrania, associati a uno stato delirante subacuto e a delirio. Di regola, per la maggior parte della durata degli attacchi subiva amnesia. Durante il ricovero riferì che, nel corso di un attacco, aveva visto una folla di pellirosse di colorito grigiastro, alti una ventina di centimetri, che gremivano la stanza nella quale giaceva. Egli non ne aveva paura, né quelli sembravano avere a che fare con lui. In un’altra circostanza, egli stava sdraiato e raccoglieva dal pavimento degli strumenti musicali allucinatori».23

Può accadere, molto di rado, che il profondo delirio di un’aura emicranica si protragga per tutta la durata della successiva emicrania (classica); in tali casi – come in tutti i deliri protratti – può assumere la struttura di una psicosi allucinatoria acuta. Sono rimaste classiche le descrizioni di tali stati (hemikranischen Psykosen) che ha lasciato Mingazzini (1926), mentre Klee (1968) ha riferito di recente di un caso clinico di particolare evidenza:

«Durante un attacco molto grave, che durò una settimana, la paziente divenne psicotica e fu necessario ricoverarla in un ospedale psichiatrico. La paziente non ricorda l’episodio ... Il giorno precedente il ricovero, a quanto sembra, era stata sempre più inquieta, vittima di annebbiamenti della coscienza; aveva udito i vicini fare commenti spiacevoli su di lei; credeva anche di essere stata infilzata con coltelli. Nei primi giorni di ricovero era disorientata, inquieta e presumibilmente allucinata a livello sia uditivo sia visivo: sentiva voci di bambini, la voce del suo medico, credeva che le fossero state amputate le gambe e che qualcuno le stesse sparando attraverso la finestra. Questo episodio psicotico si risolse nel giro di qualche giorno ...».

Va detto che una psicosi emicranica di questa gravità è rarissima da incontrare. Nella ineguagliata casistica, raccolta da Klee, di 150 pazienti con emicrania tanto grave da obbligare al ricovero ospedaliero, si trovano psicosi emicraniche ricorrenti in due casi soltanto. Io ho visto un solo caso di questo tipo: un paziente schizofrenico le cui acute psicosi si manifestavano solo nel contesto di forti emicranie classiche.

Stati transitori di depersonalizzazione sono sensibilmente più comuni, durante le aure emicraniche. Freud ci ricorda che «l’Io è prima di tutto un Io corporeo ... la proiezione mentale della superficie del corpo». Il senso del «Sé» sembra basarsi su una continua inferenza dalla stabilità dell’immagine del corpo, delle percezioni esterne e della percezione temporale. Sensazioni di dissoluzione dell’Io insorgono prontamente se c’è un serio disturbo o un’instabilità dell’immagine corporea, della percezione esterna o della percezione temporale; abbiamo visto che tutti questi disturbi si possono verificare nel corso di un’aura emicranica.

Casi clinici

Meritano di essere riportati per esteso, per la loro chiarezza e incisività, i tre casi clinici che seguono, tratti dalla monografia di Liveing.

Reminiscenza forzata, distorsione temporale e sdoppiamento della coscienza

«Quando le manifestazioni visive cessarono, sperimentò un singolare disturbo dell’ideazione: gli tornarono alla mente circostanze ed eventi accaduti molto tempo prima, come se in realtà appartenessero al presente; la sua coscienza sembrava sdoppiata, passato e presente erano confusi».

Pensiero forzato, confusione e sintomi disfasici multipli

«Per circa mezz’ora, una serie di idee si aprì un varco nella mia mente, senza che lo avessi voluto. Non potevo liberarmi degli strani pensieri che avevo nella testa. Mi sforzai di parlare ... ma scoprii che pronunciavo regolarmente parole diverse da quelle che volevo ... Dovevo scrivere la ricevuta per una somma di denaro che avevo raccolto per i poveri. Mi sedetti e scrissi le prime due parole, ma subito mi resi conto che non ero in grado di proseguire, perché non riuscivo a ricordare le parole relative ai concetti che avevo in mente. Provai a scrivere le lettere lentamente una dopo l’altra ... ma notai che i caratteri che scrivevo non erano quelli che volevo scrivere... Per circa mezz’ora i miei sensi furono dominati da una sorta di disordine turbolento ... Mi sforzai – per quanto potevo, considerando la gran folla di immagini confuse che mi si presentavano alla mente – di ricordare i miei princìpi religiosi, di coscienza, di aspettative future ... Grazie al cielo, questo stato non durò a lungo, perché nel giro di mezz’ora la mia mente cominciò a schiarirsi e quei pensieri strani e fastidiosi divennero meno intensi e turbolenti ... Alla fine mi trovai lucido e sereno come al principio della giornata. Tutto ciò che rimaneva, adesso, era un leggero mal di testa».

Quando le aure emicraniche raggiungono il loro acme, la «gran folla di immagini confuse» delle quali parla il paziente appena citato assume una forma allucinatoria e cancella il mondo circostante. Jones ci ricordava che «attacchi assolutamente indistinguibili dal classico incubo possono non solamente insorgere, ma anche compiere tutto il loro corso durante lo stato di veglia», e che tali «incubi a occhi aperti» – come sono stati chiamati – presentano notevoli affinità con le aure emicraniche deliranti, sia per alcuni loro aspetti qualitativi (sentimenti di paura, orrore, paralisi), sia per la loro durata (qualche minuto). L’affinità clinica, naturalmente, non implica che siano interessati meccanismi fisiologici simili.

Aura emicranica delirante

«Un giorno che si era affaticato a scuola, tornando a casa prima del solito fu improvvisamente colpito da quello che egli chiamò “un incubo a occhi aperti”. Perse completamente la percezione cosciente della stanza e degli oggetti intorno a lui; si sentiva affacciato sull’orlo di un precipizio e provava altre sensazioni orribili che non era in grado di ricordare o di descrivere. Sentendolo gridare, i suoi parenti si precipitarono allarmati e lo trovarono sulle scale, che gridava a gran voce, come in stato sonnambolico. Si riprese in una decina di minuti, ma rimase molto scosso e spossato ... Il secondo attacco fu del tutto simile al primo, ma si verificò di sera, quando si era appena coricato ... Fu poco tempo dopo questi attacchi ... che l’emicrania si insediò stabilmente in lui».

Seguono alcuni casi clinici tratti dal mio archivio personale.

Stato onirico

Caso 72 Uomo di 44 anni, sofferente di emicranie classiche molto sporadiche fin dall’adolescenza. I suoi attacchi erano annunciati da scotomi scintillanti. In un caso, i fenomeni visivi furono seguiti da un profondo stato onirico. Egli lo ha descritto come segue:

«Mi era appena tornata la vista quando accadde una cosa molto strana. Dapprima non avevo idea di dove fossi, e poi mi resi conto all’improvviso che ero in California ... Era una calda giornata estiva. Vidi che mia moglie gironzolava in veranda, e le dissi di portarmi una Coca. Lei si girò verso di me con una strana espressione dipinta sul volto e mi disse: “Stai male, o cosa?”. D’improvviso, fu come se mi svegliassi: mi resi conto che era un giorno d’inverno, a New York, che non c’era veranda e che quella non era mia moglie, ma la mia segretaria che, in piedi nel mio ufficio, mi guardava sconcertata».

Scotomi, parestesia, aura viscerale ed emozioni forzate: occasionali aure deliranti e «status» aurico

Caso 19 Questo paziente è un ragazzo di 16 anni, soggetto a emicranie classiche e aure isolate fin dall’infanzia. I suoi attacchi assumono forme molto diverse. Il più delle volte cominciano con una parestesia al piede sinistro, che sale verso la coscia. Quando ha raggiunto il ginocchio, si accende un secondo focus nella mano destra. Non appena la parestesia scompare, si manifesta una curiosa distorsione dell’udito, con rimbombo alle orecchie – come quando vi si accosta una conchiglia. Dopo di ciò, egli tende ad avere scotomi scintillanti bilaterali, limitati alla metà inferiore di entrambi i campi visivi ...

In qualche occasione, questo paziente ha sperimentato uno «status» aurico della durata di 5 ore, costituito da un alternarsi di parestesie ai piedi, alle mani e al volto.

In altri casi, l’aura è cominciata con una sensazione di «formicolio – come di corde vibranti» all’epigastrio, associata a un senso di premonizione.

Altri attacchi, di solito notturni, hanno invece carattere di incubo. I sintomi iniziali sono sensazioni di coercizione e irrequietezza: «Mi sento nervoso, come se dovessi alzarmi e fare qualcosa». In seguito, si sviluppa uno stato allucinatorio profondo: allucinazioni con vertigini, come quella di essere intrappolato in un’automobile lanciata a gran velocità, o la vista di pesanti figure metalliche che avanzano verso di lui. Non appena emerge da questo stato delirante, si rende conto di avere parestesie e, a volte, scotomi. A queste aure deliranti di solito fa seguito un forte mal di testa.

Il paziente è stato anche colpito, nel corso di aure gravi, da numerosi attacchi di sincope durante i quali le allucinazioni positive erano seguite da una simultanea «dissolvenza» della vista e dell’udito, da un senso di mancamento, infine da perdita della coscienza.

Emicrania classica; perdita della componente cefalalgica durante la gravidanza; scotomi scintillanti e scotomi negativi; attacchi fotogeni; occasionale «angor animi»

Caso 11 Questa paziente era una donna dotata di grande autocontrollo e molto intelligente; aveva sofferto di attacchi di emicrania classica, dai sei ai dieci all’anno, tranne che durante la gravidanza – nel corso della quale aveva avuto solo aure isolate – e in periodi occasionali, durati fino a due anni, nei quali aveva avuto emicranie addominali invece che cefalalgiche.

Gli attacchi erano quasi sempre annunciati da scotomi scintillanti in uno o in entrambi i campi visivi. Se chiudeva gli occhi, il periodo della scintillazione era associato a immagini visive persistenti ingigantite e a un’immaginazione visiva tumultuosa. Luci intermittenti di determinate frequenze suscitavano invariabilmente uno scotoma scintillante. L’aura visiva era seguita come da un «fremito» al naso e alla lingua, talvolta alle mani. In qualche caso questa paziente sperimentò, durante l’aura, «una sensazione assolutamente spaventosa di premonizione». Gli scotomi negativi erano rari, sempre avvolti da intense emozioni spiacevoli e immancabilmente seguiti da un mal di testa particolarmente forte.

Aura visiva;

reminiscenza e pensiero forzato;

emozioni piacevoli; prodromi sensoriali

protratti

Caso 16 Uomo di 55 anni, colpito dalle prime emicranie classiche e aure isolate durante l’infanzia. Descriveva le sue aure con un certo calore: «C’è maggiore profondità, velocità e acutezza di pensiero» sosteneva. «Continuo a ricordare cose da lungo tempo dimenticate, e nella mente spuntano immagini dell’infanzia». Egli godeva delle aure, purché non fossero seguite da un mal di testa emicranico. La moglie, tuttavia, ne era meno impressionata; ella notava che durante le aure il marito «camminava avanti e indietro e parlava in modo ripetitivo e monotono; sembrava in trance ed era assolutamente diverso da com’è di solito».

Sempre, prima di ogni attacco, questo paziente poteva osservare per due o tre giorni «macchie luminose» che si spostavano rapidamente attraverso il campo visivo; tale eccitamento visivo poteva essere accompagnato da un eccitamento prodromico e da euforia.

Aura afasica e

parestetica

accompagnata da senso di «stupidità» e riso

forzato

Caso 65 Ragazza di 15 anni, dotata di un normale autocontrollo e soggetta a emicranie classiche rare e molto forti. Ebbe una volta, nel mio studio, un’aura della durata di 45 minuti, nel corso della quale continuò a ridere scioccamente, senza interruzione. Durante quest’aura fu colpita da grave afasia e da parestesie che passavano velocemente da un arto all’altro. Quando si riprese, si scusò con queste parole: «Non so proprio di che cosa stessi ridendo, so solo che non potevo farne a meno, sembrava tutto così buffo, come con il gas esilarante».

Aura visiva complessa, preceduta da un’intensa attivazione

Caso 69 Uomo di 23 anni con attacchi di emicrania classica e aure isolate fin dall’inizio dell’adolescenza. L’approssimarsi degli attacchi è annunciato da uno stato di iperattività ed esaltazione di intensità quasi maniacale. Ad esempio, una mattina, il paziente – che di solito era un motociclista disciplinato – si trovò come costretto ad accelerare selvaggiamente, gridando e cantando. Ebbe poi uno scotoma scintillante, accompagnato da alterazioni percettive di ordine superiore. Descrive le linee concentriche dello scotoma come «i solchi di un campo arato ... Potevo vederli fra le righe del libro che stavo leggendo; ma il libro sembrava gigantesco, e i solchi sembravano crepe enormi, a centinaia di piedi dalle righe». Quando le scintillazioni cessarono, provò «una sensazione di abbandono, di svuotamento, come dopo aver preso la benzedrina».

In questa occasione il paziente ebbe un tipico mal di testa vascolare e forti dolori addominali per le 10 ore successive. Questi sintomi infine se ne andarono in maniera brusca e furono seguiti «da una meravigliosa sensazione di quiete».

Visione a mosaico e visione cinematografica

Caso 70 Uomo di 45 anni, soggetto a frequenti aure emicraniche ed emicranie classiche occasionali fin dall’infanzia. Generalmente l’aura assumeva la forma di scotomi scintillanti e di parestesie; in molti casi, tuttavia, egli sperimentò, come sintomo principale, la visione a mosaico. Durante questi episodi osservava che parti dell’immagine, e specialmente i volti, potevano apparire «ritagliate», distorte e sconnesse, composte da frammenti dai margini affilati: paragonava queste immagini a quelle di un Picasso prima maniera. Aveva anche sperimentato, più di frequente, la visione cinematografica; questo tipo di aura veniva provocato con facilità da luce intermittente di determinate frequenze – per esempio quando il televisore era regolato male. La visione cinematografica poteva anche essere indotta dalla luce intermittente di una lampada stroboscopica. In entrambi i casi, il fenomeno proseguiva per diversi minuti dopo la cessazione dello stimolo che lo aveva prodotto, ed era di solito seguito da una forte emicrania classica.

Equivalenti aurici multipli

Caso 14 Donna di 48 anni, soggetta a emicranie classiche fino all’età di 20 anni e poi solo ad aure isolate ed equivalenti emicranici. Aveva frequenti attacchi di scotomi scintillanti senza parestesia e occasionali attacchi di parestesia, non accompagnati da scotomi. Le aure scotomatose gravi erano associate a un’intensa sensazione di angor animi, ed erano seguite da sincope. Aveva tuttavia sofferto anche di sincopi, a insorgenza e risoluzione lente, e di attacchi di forte angoscia, senza allucinazioni sensoriali, di una durata fra i 10 e i 20 minuti. Questi fenomeni sembrano tutti varianti dell’aura emicranica.

Riporterò adesso altre varianti dell’aura emicranica, sperimentate in tempi diversi dallo stesso individuo. Devo questi esempi alla cortesia di un collega, il quale soffre dall’infanzia di frequenti aure emicraniche e di occasionali emicranie classiche: egli mi ha dato alcuni brevi appunti su numerosi attacchi e una descrizione elaborata di due attacchi di carattere insolito.

Caso 75 a) Incubo seguito dall’improvvisa apparizione di due luci bianche intermittenti che si avvicinavano procedendo a scatti; sensazione di forte terrore e di assurdità, rispetto ai contenuti dell’incubo; successiva evoluzione in emicrania classica.

b) Incubo improvvisamente modificatosi in visione cinematografica, con fotogrammi intermittenti che persistono 10 minuti, in stato di veglia.

c) Incubo a occhi aperti, infiltratosi in uno stato di veglia cosciente, con grande ansia, reminiscenza forzata e disfasia quando tentava di parlare. Durata: circa 30 minuti; nessuno strascico.

La seguente descrizione è riportata per esteso:

«Era un pomeriggio d’estate inoltrata e stavo percorrendo una tortuosa strada di campagna sulla mia motocicletta. Mi assalì una straordinaria sensazione di immobilità, come se avessi già vissuto quel momento, nello stesso luogo – sebbene in realtà non avessi mai percorso prima quella strada. Sentivo che quel pomeriggio d’estate esisteva da sempre e che ero bloccato in un attimo senza fine. Quando scesi dalla moto, qualche minuto dopo, avvertii un formicolio fortissimo alle mani, al naso, alle labbra e alla lingua: sembrava la continuazione delle vibrazioni della moto, e al principio lo interpretai come tale. Ma questa spiegazione non reggeva, poiché il senso di vibrazione si andava accentuando e sembrava diffondersi, molto lentamente, dalla punta delle dita alle palme delle mani, e poi più su. A questo punto fu colpito il senso della vista; una sensazione di movimento si comunicava a qualsiasi cosa guardassi, così che gli alberi, l’erba, le nuvole, sembravano ribollire in silenzio, fremere e ondeggiare in una sorta di estasi. Sentivo intorno a me il verso dei grilli, e quando chiusi gli occhi esso si tradusse di colpo in un ronzio di colori, che sembrava essere l’esatta traduzione visiva del suono che udivo. Dopo circa 20 minuti la parestesia, che era salita fino ai gomiti, ripercorse all’indietro il cammino fatto e scomparve; il mondo visivo riprese l’aspetto normale e il senso di estasi svanì. Avvertii un senso di “discesa” e gli inizi di un mal di testa».

In questa minuziosa descrizione si trovano molti punti interessanti: l’induzione di una parestesia jacksoniana, apparentemente in risonanza con le vibrazioni della motocicletta – fenomeno che sembra analogo all’induzione di uno scotoma scintillante da parte di una luce intermittente della stessa frequenza; l’«ebollizione» delle immagini visive; il senso di atemporalità e di déjà vu; non ultima, l’equivalenza sinestetica fra stimoli uditivi e immagini visive.

Riporto per esteso anche la descrizione seguente, poiché esprime bene la qualità tipica del delirio emicranico:

«Cominciò con la carta da parati, che vidi di colpo scintillare come la superficie di acque agitate. Qualche minuto dopo, si aggiunse una vibrazione della mano destra, come se fosse appoggiata sulla cassa armonica di un pianoforte. Poi, punti e lampi che si spostavano lentamente attraverso il campo visivo; motivi, come quelli dei tappeti turchi, che si modificavano all’improvviso; immagini di fiori che continuavano a emanare raggi e ad aprirsi. Ogni cosa sfaccettata e moltiplicata: bolle che si levano verso di me, coperchi che si aprono e poi si richiudono, cellette di alveari. Quando chiudo gli occhi, queste immagini sono abbaglianti; se riapro gli occhi le vedo ancora, pur se meno vivide. Durarono da 20 a 30 minuti, seguite da un mal di testa lacerante».

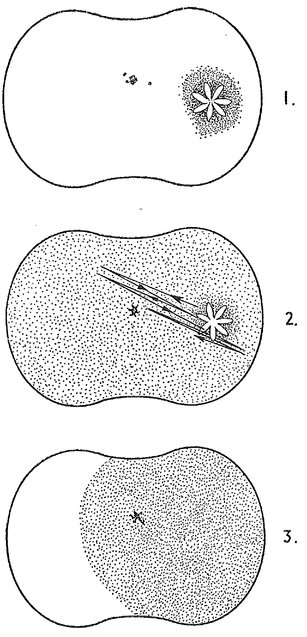

Struttura dell’aura