11

¡Endurece tu corazón, sé árabe!

Boileau, Sátiras, 8

Rafael, cargado de libros, volvió a sentarse junto a Sarrag y Ezra.

—Aquí están —dijo poniendo las obras en una esquina de la mesa—: un thesaurus de lengua árabe, un prontuario de matemáticas, un opúsculo que habla de la presencia de los Templarios en la península, un mapa geográfico de España, y esto: Ta simbola. Se trata de una antología única donde el autor, un loco anónimo, reunió un impresionante número de ritos y sus corolarios simbólicos. —Vargas señaló la sala—. Dejando al margen la biblioteca de Salamanca, dudo mucho que en otra parte haya libros tan valiosos como aquí, en la Rábida.

—Pasadme el thesaurus —reclamó Sarrag—. Tengo curiosidad por ver lo que contiene.

El monje le pasó el grueso volumen.

—El escollo mayor reside en la palabra «encantamiento». Baruel indica que PARA OBTENER EL NÚMERO DE LAS PUERTAS NECESITAMOS EL ENCANTAMIENTO. Me temo que, sin esta clave, seremos incapaces de avanzar.

Rafael se inclinó hacia Sarrag.

—¿Qué os parece?

Con la nariz hundida en el thesaurus, el árabe respondió:

—¡Ya no es un criptograma, es una Torre de Babel!

Ezra se echó a reír.

—Y que lo digáis. Una Torre de Babel. —Señaló la penúltima línea del Palacio—, EN EL CORAZÓN DE LA LLANURA DE SENAAR. Senaar: Génesis 11, 1. «Era la tierra toda de una sola lengua y de unas mismas palabras. En su marcha desde Oriente hallaron una llanura en la tierra de Senaar, y se establecieron allí».

—¡No me diréis que acabáis de recordar ahora el versículo! —exclamó Sarrag.

—Claro que no.

—Por lo tanto, ya sabíais que Senaar tenía relación con la Torre de Babel.

—¡Qué pregunta!

El árabe estuvo a punto de atragantarse.

—¿Y os habéis guardado la información para vos solo?

—Para mí el origen de la palabra era evidente. Creí que a vos os ocurría lo mismo.

Sarrag lo miró con suspicacia.

—Decidme, rabbi, ¿por casualidad os sentís tentado de cabalgar solo?

El judío le dirigió una mirada cargada de desprecio.

—¡Sois demasiado retorcido para mí, Sarrag!

Vargas decidió intervenir.

—¿Y si prosiguiéramos en vez de discutir?

La exasperación de Ezra aumentó.

—¿Proseguir? ¿Y cómo? Mientras tropecemos con el «encantamiento», no adelantaremos ni una pulgada. Por lo que a mí se refiere, ¡me marcho!

Se levantó y se dirigió hacia la puerta.

—¿Adónde vais? —inquirió Vargas.

—¡A respirar!

El monje vaciló brevemente y se levantó a su vez.

—¿Venís? —le preguntó a Sarrag—. Tal vez el aire vespertino refresque nuestros pensamientos.

El árabe rechazó la invitación mascullando y se sumió de nuevo en la lectura.

—Hacéis mal —observó el monje—. Hay que saber tomar cierta distancia. Pero, en fin, como queráis…

A continuación se reunió con el rabino, que se había sentado en un banco de piedra. El anciano se acariciaba los dedos haciendo muecas.

—¿Os duele?

El rabino adoptó un aire fatalista.

—El sufrimiento se ha convertido para mí en una segunda naturaleza. —Y añadió, con una pizca de burla—: Además, ¿no soy acaso judío?

Rafael se apoyó en el tronco de un árbol.

—Vuestra deducción es curiosa. No acabo de ver la relación.

—Porque no la hay. Me he limitado a abandonarme a los instintos atávicos de mis hermanos para lamentarme de mi suerte.

Vargas no pudo evitar una sonrisa.

—No creía que fueseis capaz de mostraros tan irónico.

—Oh, no os alegréis demasiado, no es una constante. Depende del día. —Ezra dejó de masajearse los dedos y preguntó—: Decidme, ¿qué hace un hombre joven como vos, dotado de una indiscutible inteligencia, en un monasterio retirado del mundo?

—Ora. Medita. Intenta aproximarse al Creador.

Un destello de suspicacia apareció en los ojos del rabino.

—¿Estáis seguro de que es la única razón de vuestra presencia aquí? ¿Realmente seguro? ¿No estará vuestra vocación inspirada por un motivo menos espiritual?

Por un segundo dio la impresión de que un penoso pensamiento se apoderaba de Vargas; pero se repuso en seguida.

—Soy sincero.

—En ese caso, ¿no os parece egoísta esta actitud? A pocas leguas de vuestro refugio, los hombres sufren, combaten, mueren. Y vos os protegéis tras estas paredes. ¿Qué interés tiene eso?

—Cuando vos, rabbi Ezra, oráis… ¿qué interés tiene?

—Oro, es cierto, pero estoy vivo, no permanezco recluido. No puede decirse lo mismo de vos y de vuestros hermanos… ¿No os parece eso un desperdicio?

—Sorprendente pregunta, viniendo de un cabalista y un rabino. ¿Ignoráis acaso que, si bien Dios satisface a unos por sus méritos, satisface a otros por su penitencia? Cuando miles de fieles esparcidos por el mundo hacen penitencia, desprenden en el espacio una energía más ardiente que el sol, susceptible de calentar las almas transidas, de apaciguar los dolores, de acudir en auxilio de la desesperación.

—A vuestro entender, arrodillado al pie de las hogueras, ¿contribuís también a apaciguar las almas transidas? Pues sabed que no he olvidado lo que dijisteis cuando nos encontramos. Os citaré: «A riesgo de escandalizaros, reconozco ciertos méritos a la Santa Inquisición».

—Así es. Y mantengo mis palabras.

—¿Qué responderos, salvo que os compadezco?

—No os toméis la molestia de hacerlo. De todos modos, no intentaré convenceros. Advierto que dais prueba de una lamentable mala fe. ¿Habéis olvidado acaso que los judíos fuisteis, si no los inventores, al menos los precursores de la Inquisición?

Ezra soltó una sonora carcajada.

—Sí, sí, querido amigo, recordad: «Si oyes decir que en una de las ciudades que Yahvé, tu Dios, te ha dado para vivir en ellas, unos hombres, unos buitres nacidos de tu raza han extraviado a sus conciudadanos diciendo: «Vayamos a servir a otros dioses que no habéis conocido», examinarás el caso, harás una investigación, interrogarás con cuidado. Si se demuestra y queda establecido que tal abominación ha sido cometida entre los tuyos, deberás pasar por el filo de la espada a los habitantes de esa ciudad, la condenarás al anatema con todo lo que contiene; reunirás los despojos en la plaza pública e incendiarás la ciudad con todos sus despojos, ofreciéndola por completo a Yahvé, tu Dios. Se convertirá para siempre en una ruina que nunca será reconstruida». Las palabras, como sabéis, están extraídas de la Torá, Deuteronomio…

—Capítulo XII, versículos 12 a 17. Sí, lo sé. ¡Pero no tiene relación alguna con nuestra discusión! Hacéis decir a las palabras lo que queréis. Estos versículos deben situarse en el contexto de una época y, sobre todo, no deben ser tomados al pie de la letra.

—Claro, porque os conviene. Añadiré incluso que vosotros provocasteis los acontecimientos. Actuasteis con una insoportable insolencia en multitud de ocasiones, siempre dispuestos a apoderaros de los cargos públicos. Constituisteis clanes. Algunos conversos llevaban la provocación hasta enseñar el judaísmo en las iglesias. El prior de los jerónimos, García Zapata, celebraba la fiesta judía de los tabernáculos y, durante la misa, en vez de las palabras de la consagración, pronunciaba frases blasfemas e irreverentes. No podéis negarlo. Ahí están los hechos. Habéis intentado destruir el catolicismo, sin mencionar que la gran masa de conversos trabajaba insidiosamente por su propia causa en las distintas ramas del cuerpo político y eclesiástico. Condenaba regular y abiertamente la doctrina de la Iglesia y contaminaba con su influencia a los creyentes. Las cosas habían llegado a un punto que la propia existencia de España estaba en juego. Vuestra supremacía se había hecho intolerable. ¡Y sois consciente de ello, Ben Ezra!

Sorprendentemente, el rabino replicó con una calma y un dominio desconcertantes.

—Sois un cachorro loco, Rafael Vargas. Y lo digo con mucha ternura. Oyéndoos hablar he tenido la impresión de estar escuchando un discurso tan viejo como el mundo; rancio, podría decirse. Sin embargo, en boca de la juventud resulta conmovedor. Me sé de memoria este argumento, y también sé que habríais podido concluir diciendo que la Inquisición es beneficiosa, pues su instauración puso fin al enfrentamiento entre comunidades y, en fin de cuentas, hoy por hoy ha causado menos víctimas que la prosecución de las matanzas que oponían a judíos y cristianos. Abandono las armas, fray Rafael. Yo no lucho contra niños.

Herido en lo más vivo, el monje hizo un gesto que mostraba su decepción.

—Además —añadió Ezra con la misma tranquilidad—, para probaros mi carencia de rencor, voy a confiaros un secreto. —Se levantó, se acercó al monje y dijo en voz baja—: El judío no existe, fray Rafael, es un invento del hombre.

—¿Qué significa eso?

—Que siempre somos el judío de alguien. Hoy es la gente de mi raza; mañana serán los árabes; pasado mañana, los gitanos. Y, ¿quién sabe?, en el futuro los enfermos y los ancianos. Me toca a mí ahora refrescaros la memoria. Cuando, bajo el Imperio romano, teníais fama de ser una secta que realizaba sacrificios humanos, que bebía sangre de recién nacidos, cuando os impelían a renegar y reconocer la divinidad de los emperadores, cuando os arrestaban a puñados para arrojaros a la arena, ¿no erais entonces miserables judíos? —Miró un momento al monje y repitió—: No lo olvidéis: siempre somos el judío de alguien…

De pronto, la voz de Ibn Sarrag resonó en el umbral de la biblioteca.

—¡Venid! Venid en seguida. He encontrado el Encantamiento.

Ezra y el monje se abalanzaron al interior.

—Mirad —dijo el jeque con voz febril—. Mirad.

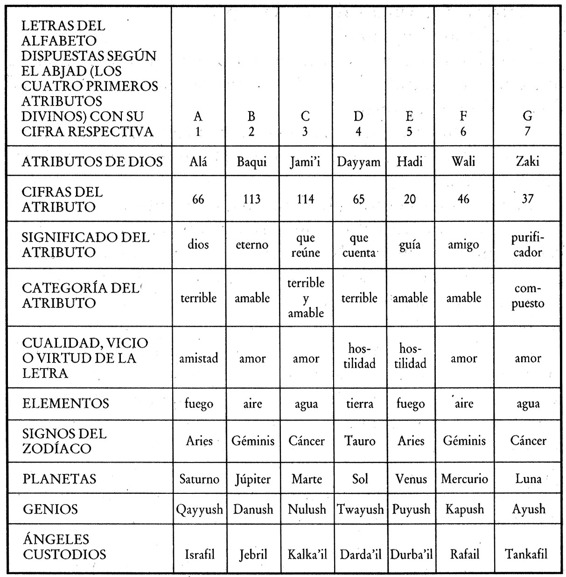

En la mesa había una hoja en cuyo centro destacaba un cuadro:

—Éste es el Encantamiento. En árabe: la Da’wa. Sólo he colocado aquí las siete primeras letras. Se trata de un procedimiento muy secreto, pero que se considera lícito en la tradición islámica. Apenas sabemos nada sobre el modo de emplearlo, salvo que el cuadro se concibió a partir de las supuestas relaciones entre los atributos divinos, los números, los cuatro elementos, los siete planetas, los doce signos del zodíaco y las letras del alfabeto, del árabe, naturalmente, que he transcrito aquí por razones de claridad. Se supone que la sesión de encantamiento propiamente dicha consiste en expresar, en un orden preestablecido, una serie de símbolos: letras, cifras, planetas, etc. Existen miles de millones de combinaciones, pero al parecer sólo una de ellas tiene el poder de conferir a quien la recita el poder supremo. Una sola puede llevarle al Conocimiento absoluto.

Rafael adoptó una actitud circunspecta.

—¿El poder supremo?

—Sí. La tradición afirma que quien logre encontrar la clave que une entre sí todos los símbolos dispondrá de un poder casi divino sobre el universo.

—Es realmente muy curioso —murmuró Samuel Ezra, pensativo—. Henos aquí, de pronto, ante un tetragrámaton. Yod, He, Vav, He…

Sus dos interlocutores le miraron con asombro.

—¿Habéis oído hablar alguna vez de un personaje llamado Abraham Abulafia? Nació hace unos dos siglos en Zaragoza —prosiguió, sin aguardar la respuesta—. Fue uno de los cabalistas más productivos de su tiempo. Se le atribuyen frases llenas de profetismo y mesianismo, pero lo más interesante es que consagró la mayor parte de su existencia a lo que podríamos denominar la «cábala extática». Se trata de un sistema teosófico comparable al Encantamiento, que tiene por objeto «unir» el hombre a Dios y permitirle así influir en el mundo. Con el transcurso de los años, Abulafia desarrolló un principio basado en la permuta de las letras, así como en el recitado de los nombres atribuidos al Eterno. Por eso he mencionado el tetragrámaton. Si tomamos Yod, He, Vav, He y permutamos las cuatro letras, encontraremos exactamente mil ochenta combinaciones posibles, incluyendo todas las formas de vocalización, de respiración, y de movimientos de manos y cabeza. Además…

Rafael le detuvo con un gesto de la mano.

—Un momento, rabbi. ¿Por qué el hecho de proceder a este tipo de ejercicio puede acercar a Dios o conceder el poder de influir en el mundo?

—El recitado de los nombres divinos o la permuta de las letras del tetragrámaton, repetida en la más absoluta soledad y de acuerdo con un ritmo muy especial, conduce imperceptiblemente al recitante a una especie de éxtasis profético. Al cabo de un momento, sin que sea posible explicar la razón, se desencadena un cambio físico que provoca la liberación del alma. Ésta, al no estar ya bajo la tutela de los sentidos, se libera y entra en conocimiento, es decir, en Dios.

»En realidad —prosiguió el rabino—, si reflexionáis un poco advertiréis que, en todas las épocas, los sabios y los santos que se aislaban adquirían un extraordinario poder de concentración sobre sus actos y pensamientos. Moisés es un ejemplo, así como Jesús y Mahoma. De hecho, para el común de los mortales, que no posee el don innato de desprenderse de las realidades y comunicar con lo divino, el recitado o el Encantamiento son soportes.

Rafael, turbado, guardó silencio. En aquella comparación entre el Encantamiento y la permuta hebraica del tetragrámaton parecía haber otro mensaje de Aben Baruel. Rafael sabía más o menos a qué clase de hombres tenía enfrente: Sarrag con sus artimañas y sus arrebatos típicos de oriental; Ezra, predicando la sabiduría propia de los hombres de su edad, pero a quien se presentía capaz de lanzar los más temibles anatemas. Pero él, Rafael, ¿quién era? ¿La juventud? ¿La impulsividad? ¿La fe en estado puro? Cuando Ezra le había preguntado la razón por la que había tomado las órdenes, le había costado dominarse. ¿Tendría el viejo rabino un sexto sentido? ¿Era capaz de leer en las almas? «¿No estará vuestra vocación inspirada por un motivo menos espiritual?». ¿Por qué esta observación?

Acababan de entreabrirse unas esclusas por las que el pasado brotaba a raudales. Desgarrones de la memoria. Cicatrices que seguían acudiendo a su recuerdo. ¿Cuándo podría hacer borrón y cuenta nueva, escuchar de nuevo sin sufrir las promesas traicionadas, ver de nuevo aquellos gestos que había creído que forjaban, día tras día, nudos de carne para la eternidad? La voz de Ibn Sarrag le sacó de su meditación.

—Una vez reconstruido el cuadro del Encantamiento vemos mejor lo que Aben espera de nosotros. Nos confía una serie de atributos, cada uno de los cuales corresponde a un número. Así, si tomamos el comienzo del párrafo que nos interesa obtenemos «la Bondad, el Amigo y el Purificador». El cuadro de la Da’wa nos permite establecer la equivalencia entre los atributos y los números. La Bondad es igual a 129, el Amigo a 46 y el Purificador a 37. Se hace pues evidente que estamos ante una serie de operaciones matemáticas. Separar quiere decir «sustraer», y reunir, «adicionar».

—Os dejo hacerlo —se apresuró a responder el rabino—. Estoy demasiado cansado.

—Como queráis.

—Sigamos paso a paso las indicaciones de Baruel. Nos dice: SE EMPEZARÁ SEPARANDO AL PURIFICADOR DE LA BONDAD. Lo que nos da 129 menos 37 es 92. Luego: EL AMIGO SEMBRARÁ LA DIVISIÓN. En consecuencia 92 dividido entre 46 es 2.

—Dos, el número del «equilibrio realizado, el símbolo de lo masculino y lo femenino, del espíritu y de la materia» —señaló Rafael.

—Podría ser también el símbolo de la división —objetó Ezra—. Pero proseguid…

—REUNIRÉIS AL AMIGO CON EL PURIFICADOR Y SEPARARÉIS EL EQUILIBRIO REALIZADO. Es decir, 46 más 37 es 83. Restamos 2. Total: 81. Baruel nos indica que es preciso ARRANCAR LA RAÍZ DE ESE RESULTADO. Supongo que quiere decir «extraer» la raíz cuadrada. ¿Qué os parece, fray Rafael?

—Resulta lógico. —Tras realizar el cálculo con rapidez, anunció—: Da 9.

—Perfecto. Y LA RAÍZ DE ESTA RAÍZ…

—Es 3.

—LA MULTIPLICARÉIS POR EL EQUILIBRIO. Dado que el equilibrio es la cifra 2…

Rafael se adelantó:

—Tres multiplicado por 2 es 6. ¡El número de puertas de la ciudad de los Templarios!

De pronto abrió el opúsculo que resumía la presencia de los Templarios en la península y lo hojeó, presa de la más viva agitación. Al cabo de un largo momento, gritó con voz resonante:

—¡Jerez de los Caballeros! ¡Dios mío…!

Se pellizcó los labios; con las mejillas súbitamente enrojecidas, se persignó y prosiguió con el mismo apasionamiento:

—Ciudad situada en los primeros contrafuertes de Sierra Morena. Debe su nombre a los Caballeros del Templo, que se la arrebataron a los moros en 1213. Tiene murallas, seis puertas y también un castillo, «Caballeros Templarios». El castillo está situado junto a la población. Se encuentra en él la sangrienta torre donde degollaron a los Templarios que se negaron a entregar la ciudad a los nobles, que querían apoderarse de ella. —Mostró la página del opúsculo a Sarrag y Ezra—. ¡Las seis puertas, el castillo junto a la ciudad, la torre ensangrentada! ¡Aben Baruel era un genio!

—Un genio, sin duda, fray Rafael. ¡Pero un genio muy retorcido! —El rabino se inclinó a su vez sobre la hoja ennegrecida por las anotaciones y añadió—: Tal vez esté en un error, pero, ahora que sabemos que la sangrienta torre existe, estoy convencido de que el elemento representado por el número 3 se halla situado en lo alto de la torre en cuestión.

—¿Cuál sería, a vuestro entender? —preguntó Rafael.

—Eso soy incapaz de decíroslo, amigo mío. ¿Un objeto? ¿Una indicación? ¿Tres personajes? Si queremos la respuesta, tenemos que buscarla allí, en Jerez de los Caballeros. Además…

De pronto, sus pupilas se dilataron como si acabara de ver un fantasma.

—¿Qué os sucede? —preguntó inquieto Ibn Sarrag.

Ezra masculló con aspecto atribulado:

—Seis puertas… El número 6… El equilibrio realizado…

El árabe y el monje le miraron, circunspectos.

—Sí —prosiguió Ezra—. Todo nos lleva al tetragrámaton y al Sello de Salomón.

—¿Podríais ser más explícito, rabbi?

—Hace un rato os decía que en la mística judaica existe un equivalente del Encantamiento. Os he hablado de Abulafia y de la permuta de las letras del tetragrámaton. Yod, He, Vav, He. Estas letras tienen también un valor numérico. Yod es igual a 10, He es igual a 5 y Vav es igual a 6. Luego 10 más 5 más 6 más 5 es igual a 26. Si quitamos el 2, que es el equilibrio realizado, obtenemos 6. Seis triángulos equiláteros inscritos en un círculo invisible…

Garabateó:

Ibn Sarrag suspiró.

—Decididamente… es una verdadera obsesión. ¡Les haríais decir a las cifras cualquier cosa! Si Jerez de los Caballeros sólo tuviera dos o tres puertas, yo os habría dibujado, a trancas y barrancas, una media luna. Si sólo tuviera 4, fray Rafael nos habría dibujado una cruz. Y ahora, voy a acostarme. —Se levantó mientras seguía murmurando entre dientes—: Sí… ¡les haríais decir a las cifras cualquier cosa!

Al dirigirse hacia la puerta advirtió un hilillo de humo blanquecino a la derecha, entre dos hileras de estantes. Casi en seguida, un acre olor se le agarró a la garganta y se volvió hacia sus dos compañeros. Habían comprendido.

—Fuego —balbució Ezra.

—Pronto —gritó Vargas—, recuperemos los manuscritos.

Sarrag accionó el picaporte de la puerta de roble macizo con intención de abrirla. El batiente siguió bloqueado.

—¡Por el Santo Nombre del Profeta! ¡Nos han encerrado!