Prólogo

Wilde/Douglas

Naturalmente, no fue Lord Alfred Douglas la primera relación sentimental (ni masculina) en la vida de Oscar Wilde. Pero sí constituyó lo que en términos coloquiales se define como el gran amor de su vida. Y es que Alfred reunió en sí mismo —al menos durante cierto tiempo— cuanto Wilde había ambicionado como ideal. No siempre ocurre (y acaso también en ello Oscar tuvo suerte) ver encarnado un ideal en la vida, ver que en alguna medida las quimeras toman apetecible cuerpo…

Desde final de la década de los ochenta. Oscar Wilde (1854-1900) se fue conviniendo, como santón del esteticismo, en centro de atención de muchos jóvenes escritores. Esta situación se agudizó notablemente con la publicación, en 1890 (en revista), de El retrato de Dorian Gray. La polémica provocada por el largo relato, que un año después —ampliado— se convertiría en libro, fue el impulso definitivo que llevó al siempre exhibicionista Oscar al estrellato social y literario. Muchos le detestaban ya, pero otros —y bastantes jóvenes— lo adoraban. Encarnaba para éstos la imagen y el estilo de una nueva literatura, de una nueva sensibilidad, de una visión del mundo, en fin, más refinada, atrevida y bella.

En el filo de esos años Wilde había conocido —y mantenido con él una corta relación— a John Gray, un joven y muy bien parecido poeta, al que todos identificaron de inmediato (bien que nada les uniese en carácter) con el Dorian de la novela. Entre los nuevos poetas que por entonces trataron a Oscar, estaban, también, W. B. Yeats, Richard Le Gallienne y Lionel Johnson (1867-1902). Éste, estudiante en Oxford, se había hecho allí amigo de otro estudiante, tres años más joven que él y con idénticas aficiones literarias y líricas. Al poco —y no sabemos por iniciativa de quién de los dos—, Lionel Johnson habló de ese estudiante a Oscar, y le llevó algo después a tomar el té al 16 de Tite Street. El estudiante amigo de Lionel era Lord Alfred Bruce Douglas, tercer hijo del Marqués de Queensberry.

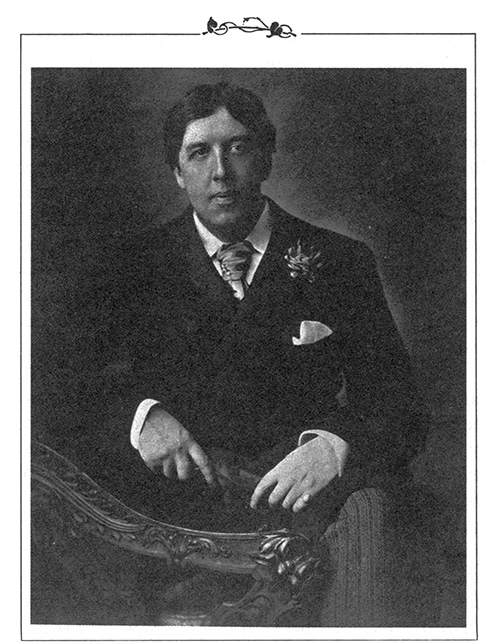

Wilde en 1891, cuando al ya célebre autor aguardaba todavía el éxito clamoroso de sus cuatro comedias más famosas.

No conocemos con certeza qué día se celebró el fatídico primer encuentro entre Wilde y Douglas, pero debió de ocurrir hacia fines de enero de 1891. Sí sabemos, sin embargo, que aunque la relación no tomó de inmediato un carácter continuo ni encendido. Oscar quedó absolutamente prendado. Aquella tarde de enero en que el joven aristócrata llegó con su amigo Johnson a casa de Wilde, Lord Alfred tenía —acababa casi de cumplirlos— veinte años. Bosie (como sus íntimos le conocían, a partir de un cariñoso apodo materno) había nacido el 22 de octubre de 1870.

Según todos los testimonios, Lord Alfred aparentaba menos edad de la que en realidad tenía; era rubio, de piel blanca, y de perfectas y bellas facciones, como aún nos demuestran varias fotografías. ¿Podía Wilde pedir algo más? Joven, de aspecto adolescente, de antigua y noble familia, aficionado al arte y además poeta, Lord Alfred Douglas —como he dicho— encarnó de inmediato todos los ideales a los que Oscar aspiraba. Esteticismo, snobismo y paganismo se daban (como en tantos de sus libros, pero en vivo ahora) nuevamente la mano. Pero si el aspecto de Lord Alfred era muchachil, lilial, dulce, arrogante y querubínico, su carácter (heredado del tronco paterno) no condecía. Propenso a la ira, caprichoso, mimado, dilapidador, orgulloso, arisco, venía a ser, en bastantes modos, el reverso de su apariencia.

Inicialmente, sus encuentros con Wilde fueron espaciados, ocasionales. Pero la seducción obraba efecto. Oscar era brillante, encantador, culto, célebre, reconocido escritor y generoso con el dinero, lo que podía hacerle aparecer como rico, aunque nunca lo fuese. Al año de su primer encuentro las relaciones entre la pareja se habían hecho constantes, y del inequívoco carácter de las mismas nos da cuenta el enfado de Lionel Johnson. Contento primero de haberles unido, Lionel se horrorizó al comprobar el talante erótico de aquella amistad y se distanció violentamente de ambos. Entonces —1892— escribió un soneto titulado «The Destroyer of a Soul» (El destructor de un alma), en el que Wilde es el odiado destructor y Lord Alfred el alma cándida, seducida a tan gran pecado. El sentido y clima de aquella amistad empezó rápidamente a no ser un secreto para nadie… Pero queda una pregunta por responder, esbozada unas líneas más arriba. Si bien es claro que Alfred fue para Wilde la encarnación de todas las cosas amables y se enamoró de él, ¿fue correspondido? O en otros términos: ¿pudo Douglas enamorarse de Oscar?

Lord Alfred Douglas a la edad de 21 años (1891), durante su época de estudiante en el Magdalen College, Oxford.

Evidentemente, Alfred sintió cariño y admiración por Wilde, pero parece que un amor recíproco y de similar intensidad no lo experimentó nunca. En la época cenital de sus relaciones Oscar era un hombre corpulento, grueso, con la dentadura estropeada, y un físico, resumiendo, poco atractivo. Sin embargo su encanto, el manejo de una conversación culta y fulgente, su talento de causeur y su aludida celebridad, podían compensar la otra ausencia. Para Douglas, Wilde fue, ante todo, la imagen viva del arte, la encarnación del artista —anticonvencional y mágico, transgresor, en una palabra— que él mismo soñaba. Si él era el Dorian innegable de la novela, Oscar era una relativa mezcla de Basil, el pintor, y Lord Henry, el mundano. Pero el amor apasionado, el amor plenamente correspondido, no parece que llegara a existir, entre otras cosas, porque a Lord Alfred (como Gide contó en Si le grain ne meurt…) sus tendencias homoeróticas le conducían asimismo al recinto adolescente… A ese pares cum paribus tan raramente alcanzado. De hecho, la relación —o el amor, si se piensa desde el lado de Oscar— entre Wilde y Douglas, tuvo tres claras etapas que ejemplifican un tipo de historia homosexual no infrecuente.

La primera (tras el prólogo de sus iniciales encuentros) abarcaría desde fines de 1891 hasta mediados de 1893. En esos casi dos años, la historia se mueve en el terreno más clásico. El creador adulto, el hombre maduro tentado y fascinado por el muchacho hermoso y cautivador. No habrá interferencias ni deslices. Wilde, enamorado de Alfred, es correspondido —en la forma descrita— por éste. Se muestran juntos en publico, y hasta pasan pequeñas temporadas vacacionales unidos. Como casi todos los señoritos, Lord Alfred maneja poco dinero, aunque no concede importancia ninguna al tema. Ello hace que Oscar tenga que correr con sus dispendiosos gastos —los de ambos—, lo cual crea al escritor muy frecuentes problemas económicos. Vivieron en ese período una suerte de bohemia dorada, entre cenas, champagne y visitas a los lugares de moda en Londres… El exitoso estreno (en febrero de 1892) de El abanico de Lady Windermere aportó nuevos ingresos y creciente celebridad a Wilde, que puso todo ello a favor de su relación con el joven aristócrata. Pero Bosie (lo sabemos ya) no era un carácter débil, y el idilio lujoso y escandaloso, se veta salpicado —incluso en público— de desplantes y escenas caprichosas, de súbitos enfados, de irritantes mohines, que constituyeron desde entonces para Wilde el lado más odioso del carácter despótico de su amigo.

Pero Oscar —a pesar de su vida cada vez más compleja, acelerada y doble— podía sentirse feliz, ya que el vertiginoso ascenso a su cénit literario se unía con esta historia ideal. Un hermoso muchacho (o joven) al que amar, noble de cuna, y creador de bellos poemas. Sin embargo (y pese a su asiduidad), la pareja mantenía diferencias. En el triunfal viaje que Wilde realizó a París en noviembre y diciembre de 1891 —fue entonces cuando escribió Salomé— no le acompañó Alfred. Y éste pasaba frecuentes temporadas fuera de Londres, en casa de su madre. Claro que las interferencias estaban trenzándose. Ningún miembro de la familia Queensberry vio con buenos ojos las relaciones peculiares y apasionadas de su vástago con el escritor llamativo y célebre. Aunque hubo grandes matices. Lady Queensberry —separada de su marido— llegó a tolerar a Oscar, y hasta le trató en alguna ocasión. Percy —el hermano mayor— simpatizó con Wilde. Y sólo el Marqués, el padre, se sintió siempre como ofendido o vulnerado por una amistad —corruptora, a su decir— que nunca entendió.

Cruel caricatura de Wilde realizada por Beerbohm en 1894.

En el verano de 1893 este primer tramo del amoroso relato alcanza su cúspide. Wilde alquila una casa de campo para trabajar (su vida en Londres se había tornado, como dije, trepidante) y en ella pasa Lord Alfred unos días. Era en Goring-on-Thames, durante el mes de julio. Recibieron entonces visitas de amigos comunes (entre ellas la del poeta, homosexual también, Theodore Wratislaw, que nos ha dejado una breve descripción del hecho) y la mayoría de los visitantes se ven sorprendidos por escenas de diverso género. Bucólicas unas: Bosie magníficamente desnudo por el césped, como en los días griegos, y Oscar en bata, bebiendo, bromeando y gozándose de su muchacho. Pero dramáticas las otras: rabietas del joven lord, con improperios y calamidades… Acaso ocurrían dos cosas: al tiempo que la historia amorosa se había hecho para los dos necesaria, insustituible (nuevamente desde ópticas diversas), ambos estaban, asimismo, cansados. Wilde quería sosiego y dedicarse a su obra, y Alfred apetecía nuevos placeres y otros brazos masculinos, obviamente más jóvenes. Lady Queensberry estaba preocupada por su hijo. Y Oscar, muy poco después, no dudó en aconsejar a la atribulada madre la conveniencia de que Bosie saliera de Inglaterra. Y así, a principios de noviembre de ese año de 1893, Lora Alfred marcha rumbo a Egipto, agregado a la embajada británica en El Cairo (presidida por Lord Cromer), con el motivo de labrarse una carrera y ordenar su vida. Esta ausencia colonial de Bosie, que duraría seis meses, marca de facto el fin de este primer trecho: muy probablemente, ambos protagonistas se alegraron.

El segundo acto comenzaría cuando Wilde —él sobre todo—, echando de menos a su amigo ausente, y enamorado, renovadamente enamorado, decide acudir a su encuentro en Florencia. Ello ocurriría en mayo de 1894. Pero antes habían acaecido ciertas muy fundamentales premisas. La primera: Bosie, que había viajado por Egipto y Turquía, está harto de lo lejano y exótico, y anhela volver al clima inglés, es decir, a una vida de arte y placeres sociales. Y entonces comienza a echar de menos a Oscar, que encarnaba (aún en ascendente triunfo) todo eso. Segunda: en ausencia de Lord Alfred, Wilde ha retornado a un tipo de vida que —más esporádicamente— había frecuentado ya antes de conocerle. Abismado de apetitos y deseos paganos, Oscar ha vuelto a los medios semilumpen de Londres, a buscar la compañía de hermosos mocitos (generalmente de clases bajas) seducibles por dinero, y a frecuentar el burdel masculino que un tal Alfred Taylor —un hombre educado, con buenas amistades— tiene en una zona cercana al Parlamento. A veces las amistades no son tan efímeras, y Oscar llega a pasear a alguno de los muchachos —su helénica aspiración— por el Café Royal, y los restaurantes de los grandes hoteles. A esas cenas y juergas con los chicos de arrabal se referirá Wilde con una hermosa y expresiva sentencia: Feasting with panthers. Festejar con panteras… Quizá por entonces Oscar ya sabía —pequeños intentos de chantaje, a los que más tarde casi se habituara— que los espléndidos e inmaduros felinos poseen sus garras…

Cuando la pareja —Wilde y Douglas— retorna a Londres se abre un nuevo capítulo de su amor, que extrema las características anteriores e introduce un factor nuevo. Oscar sigue enamorado de Alfred —es su amor, el verdadero—, pero tal relación no le impide sentir el pagano, báquico apetito de la carne, que se resuelve en la ya comentada asiduidad de mercenarios cuerpos juveniles. Douglas, por su parte, consiente el hecho, pues tiene las mismas apetencias. Amantes-amigos, Wilde y Lord Alfred compartirán durante un año (1894-1895) esta desordenada vida con grooms, camareros, campesinos, mozos sin oficio… Su amor parece así ir quedando un tanto por encima del sexo, que se satisface por esta otra vía.

Pero el escándalo que siempre acompañó la relación entre el escritor y el joven aristócrata aumenta también durante ese año. Su exhibicionismo es mayor, la leyenda crece, y por ende, y con frecuencia, otros agraciados muchachos les rodean. El caudal de dinero desborda a Wilde. Sus angustias económicas —daba dinero y hacía regalos, pitilleras de plata, por ejemplo, a los chicos— se incrementan. Y sus vacaciones, el verano del 94, en Worthing, con nuevos camaradas que compartió Lord Alfred eventualmente, no dejan lugar a dudas… Oscar y Douglas, envalentonados con su arte y su posición, se han convertido en los sacripantes de Sodoma. El rey y el príncipe de ese oscuro reino. (Curiosamente, Olive Custance, futura esposa de Lord Alfred, le denominaba Charming Prince, príncipe encantador… Pero no, ella no debió de conocer su territorio).

Este año de la vida de Wilde, previo a su encarcelamiento, roza lo delirante. Éxito y escándalo han llegado a su cima: su conflictiva pasión por Douglas, su vida mundana, continúan. Continúa el festín acelerado y voraz en la sentina sexual, y la gente busca a Wilde, lo comenta, lo adula o lo rechaza. Todo como un veloz baile de mascaras hacia el precipicio… Porque ademas, el Marqués de Queensberry, el padre de Bosie, ataca ya seriamente, en lo que llegó a ser una auténtica manía persecutoria contra Oscar…

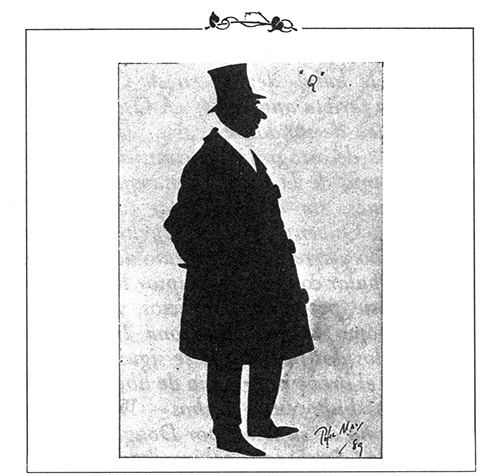

John Sholto (Douglas), 9.º marqués de Queensberry. Silueta de Phil May (1889).

El seísmo —como sabemos— tronó por fin el 1 de marzo de 1895, cuando Wilde se querella contra el Marqués, con el beneplácito de la propia familia del demandado, porque éste le había dejado en su Club, días atrás, una tarjeta que decía: «A Oscar Wilde, que alardea de sondomita» (sic). (La inolvidable falta de ortografía ha constituido como el marchamo de la burricie marquesal). Un mes después, sin embargo, las tornas han cambiado. Queensberry es absuelto y Wilde demandado y arrestado en medio de la indignación popular contra el corruptor Rey de Sodoma. Bosie, previendo conflictos, y alentado por el propio Oscar, abandona Inglaterra. Durante los dos juicios que se siguieron contra él —y el breve interregno de libertad bajo fianza que hubo entre ambos— Wilde llega al paroxismo de su amor por Douglas. Desasido, caído, derrotado, calumniado, vilipendiado, Oscar tiene que buscar apoyo en algo. Y lo encuentra sublimando —in absentia— su arrebatado amor por Lord Alfred, magia y sentido de su vida toda. Más tarde, los años de cárcel, horror y privación, le harán meditar. El segundo acto había concluido. O acaso su broche sea el De Profundis. Wilde, poco antes de ser excarcelado, escribe esa larga carta a Bosie, en la que el amor —aunque ensalzado— parece distante, y Lord Alfred (su carácter, sus dispendios, su desordenado apetito de lujo y conflicto) es visto como la causa principal o el involuntario motor de la ruina de Oscar.

Tarjeta del marqués de Queensberry dirigida a Oscar Wilde y causante de la querella entre ambos. Su texto exacto es: «To Oscar Wilde posing as Somdomite» (sic). [«A Oscar Wilde, que alarde ade sondomita» (sic)]. La letra A de la esquina inferior izquierda indica que fue utilizada como primera prueba en el proceso.

Dos palabras. El De Profundis es un gran libro, una de las más bellas y patéticas confesiones de la historia de la literatura, y su contenido esencialmente cierto. Pero muy raramente se ha tenido en cuenta su tono. Escrita por un hombre derrotado y doliente, Wilde se demora en esa obra en los aspectos negativos de su relación con Douglas —que indudablemente fueron muchos—, pero pasa bastante por alto los positivos. Sus muchos momentos de placer, aquella encarnación de un ideal antes comentada, el compañero que en el vértice de su paganismo compartió a los mocitos magrebíes de las noches de Argelia o a los chaperos londinenses con acento cockney… De una vez: el De Profundis ha sido parcialmente injusto con Douglas, que en los días de los procesos y durante los dos años de cárcel de Oscar, no pensó sino en enaltecerlo y defenderlo. Es cierto que después cambió el rumbo, lo veremos. Pero en esos terribles años —cuando muchos, muchísimos, abandonaron a Wilde— Bosie Douglas le fue fiel y estuvo a favor suyo (incluso intentando orquestar campañas de ayuda, peticiones de indulto) en todo momento. Que nada consiguiera no debe afeársele.

Cuando Wilde sale de prisión, el 19 de mayo de 1897, y ese mismo día abandona Inglaterra para instalarse en Dieppe (al otro lado del Canal de la Mancha) y luego en Berneval, está a punto de iniciarse el último acto del drama. Sus amigos —sus escasos amigos—, le han sugerido y pedido que no vuelva a encontrarse con Douglas, y el abogado de su mujer (si quiere recibir la breve pensión que se le asigna) se lo exige. Y a decir verdad, en estos primeros días de libertad recobrada, Wilde piensa en Bosie (que tiene ya casi veintisiete años, aunque mantenga su aire juvenil) como en agua pasada. Resplandeciente y bella, eso sí, pero pasada. Oscar quiere retornar a la literatura, y cultivar el lado perdedor y franciscano que la cárcel le ha hecho brotar… Pero Lord Alfred, contento de la libertad de su amigo, le escribe, y comienza a sugerir el reencuentro. Es verdad que Wilde se defiende, pero sus muros aguantan poco y el valladar no tarda en venirse abajo.

Wilde fotografiado a la salida del Royal Palace de Nápoles, en 1897.

Comienza el epílogo. Oscar —empecinado idealista— afronta el desapego y la ira de sus amigos y esposa para volver a vivir el mundo radiante de su deseo griego, aquel ideal hecho carne, la pasión de su Dorian, tejedor de finos y sugerentes sonetos. Tras un fugaz encuentro en Rouen, la pareja marcha a Italia, al sur, donde vivirán sus últimos esplendores: Nápoles, Posilippo, Capri, Sicilia… parajes clásicos para el final de una historia que tuvo siempre querencias socráticas, platónicas y adrianescas. Pero mediando febrero de 1898, Oscar regresa a París. Ahí ha concluido todo. Ni el proscrito Oscar Wilde —ahora Sebastian Melmoth— es ya el ser triunfador de los días dorados, ni Bosie es el muchacho ideal, el lovely boy de los ardores shakespearianos… Todo ha sido un espejismo. Un deseo de reconstruir, cuando el terreno en que se asentó el palacio es un río que fluye… Regaños, divergencias, nuevos problemas monetarios, desplantes, aburrimiento, cansancio, lejanía física… La historia de amor de Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas, como tantas otras, concluyó en días sórdidos y cenicientos. Es probable que de no haber caído Wilde, el destino hubiera sido más benévolo con ambos, y como otros homosexuales, se hubieran trasvasado de amantes a sinceros amigos. Pero no ocurrió eso. Y Oscar fue a vivir el final de su lento suicidio en París, mientras Douglas —que retornó a Inglaterra— continuó una vida de high life y literatura… Su desencuentro final, en última instancia, no había sido otra cosa que el mismo desajuste del tiempo. El cambio de su girar que todo lo muda. Quisieron —soñaron— ser como habían sido, y les fue imposible. Todo esta dicho.

Los últimos efímeros amores de Oscar Wilde —que volvió por sus fueros— tornaron a ser sus panteras de antaño: soldaditos de permiso, mozos, camareros, jóvenes seminaristas, muchachos que vendían periódicos por las calles… Frank Harris —su amigo— nos ha dejado una muy buena descripción de este Wilde tirado, rey en exilio, de sus ultimísimos tiempos.

Wilde y Douglas en un restaurante de Nápoles, en 1897.

En cuanto a Douglas —que también continuó sus aventuras homoeróticas—, fue inicialmente fiel a la memoria de Oscar. Pero al contraer matrimonio a principios de siglo, comenzó a reordenar su vida. Los amores prohibidos vivían detrás, ocultos; por fuera quiso ser un respetable padre de familia. Irritado al conocer el texto completo del De Profundis y una biografía de Wilde (la de Arthur Randsome) que no le era favorable, Bosie, que perdió un proceso, lo que le condenaba a ser el eterno malo de la historia, acentuó tal papel al publicar en 1914 su libro Oscar Wilde and myself. Apasionado, ardiente y falso, Bosie nevaba en él su relación sexual con Wilde. Todos (André Gide en cabeza) se lanzaron, razonablemente, a la contra. Con el tiempo, Lord Alfred fue moderando su pasión y sus distancias, y ya su Autobiografía de 1929, y el libro Oscar Wilde: Una recapitulación, de 1940, se acercan más a la verdad. Pero Bosie —me parece evidente— se llevó los mejores secretos a la tumba. Murió, en sacralidad de leyenda negra, en 1945, poco antes de concluir la guerra mundial. El destino de Bosie fue, en buena medida, triste. Como alguien había pronosticado, vivió toda su vida unido a Wilde, explicando, comentando, negando, defendiéndose de hechos que habían acaecido muchísimos años antes. Vio cómo su obra lírica (más meritoria de lo que Auden dijo) quedaba como una curiosidad de biblioteca, mientras que su antiguo amante devenía un clásico absoluto. Y por lo arriscado de su carácter, y una extraña veta puritana —que no tuvo su juventud—, se dejó convertir en el ángel perverso que había arruinado la vida triunfal de Oscar… Y no supo enaltecerse. Negó torpemente. Disimuló. Cayó en el sí, pero… No supo encimar la parte bella, digna, enamorada y noble que había tenido su historia de amor con Wilde. Claro que en el fondo, lo que evidenció su final negativa, su pacata hipocresía, es que él nunca había amado tanto… Que Oscar le había amado más. Que el amante fue Wilde, y en eso, se me ocurre, no mentía. Él fue el símbolo encarnado, el viejo ideal griego, que debió de pesarle como unas alas de bronce hasta los últimos instantes de su extraña vida.

Pero al ver de nuevo esa foto de sus días de triunfo y la foto que une al escritor célebre y al muchacho refinado y hermoso, qué rara emoción transgresora se siente todavía. Un perfume de desdén por la vulgaridad y la ortodoxia, una ráfaga de santoral perverso, que aún hace vivir y que aún gusta…

Luis Antonio de Villena Madrid, abril y 1985