21. EL ELEMENTO DE MARIE CURIE

Mi madre trabajaba en muchos hospitales, incluyendo el Hospital Marie Curie de Hampstead, un hospital especializado en tratamientos con radio. De niño, yo no estaba seguro de qué era el radio, pero comprendía que poseía poderes curativos y podía utilizarse para tratar diferentes enfermedades. Mi madre decía que el hospital poseía una «bomba» de radio. Yo había visto fotos de bombas y leído acerca de ellas en mi enciclopedia infantil, y me imaginaba esa bomba de radio como una gran cosa con alas que podía explotar en cualquier momento. Menos alarmantes eran las «semillas» de radón que se implantaban en los pacientes —agujitas de oro llenas de un misterioso gas— y en un par de ocasiones trajo a casa alguna ya gastada. Yo sabía que mi madre admiraba enormemente a Marie Curie. La había conocido personalmente, y me contaba, siendo yo muy pequeño, que los Curie habían descubierto el radio, y lo difícil que les había resultado, pues habían tenido que utilizar toneladas y toneladas de pesado mineral para obtener una diminuta pizca del elemento.

La biografía que Eve Curie escribió de su madre —que mi madre me regaló cuando tenía diez años— fue el primer retrato de un científico que leí, y me dejó una profunda impresión.[79] No se trataba de una árida enumeración de los logros de una vida, sino que estaba lleno de imágenes evocativas y conmovedoras: Marie Curie hundiendo las manos en los sacos de residuos de pechblenda, aún mezclado con las agujas de pino de la mina de Joachimsthal; inhalando vapores de ácidos en medio de cubas y crisoles humeantes, agitándolos con una vara de hierro casi tan alta como ella; transformando las grandes masas alquitranadas hasta obtener altos recipientes llenos de soluciones incoloras, más y más radiactivas, y haciendo otras aún más concentradas, en su cobertizo lleno de corrientes de aire, con el polvo y la arenilla colándose en las soluciones y destruyendo su ingente labor. (Estas imágenes adquirían más fuerza en la película Madame Curie, que vi poco después de leer el libro.)

Aunque el resto de la comunidad científica había hecho caso omiso de las noticias de los rayos de Becquerel, los Curie quedaron galvanizados: era un fenómeno sin precedentes ni paralelo, la revelación de una nueva y misteriosa fuente de energía; y nadie, al parecer, le prestaba atención. Enseguida se preguntaron si había otras sustancias, aparte del uranio, que emitieran rayos similares, y comenzaron una investigación sistemática (no limitándose, como Becquerel, a las sustancias fluorescentes) de todo lo que podían encontrar, incluyendo muestras de casi todos los setenta elementos conocidos. Descubrieron que sólo había otra sustancia, aparte del uranio, que emitiera los rayos de Becquerel, otro elemento de masa atómica muy elevada: el torio. Experimentaron con algunas sales de uranio y torio puros, y vieron que la intensidad radiactiva parecía estar relacionada sólo con la cantidad de uranio o torio presentes; así, un gramo de uranio o torio metálico era más radiactivo que un gramo de cualquiera de sus compuestos.

Pero cuando ampliaron su investigación a algunos de los minerales corrientes que contenían uranio y torio, encontraron una curiosa anomalía, pues algunos de ellos eran más activos que el propio elemento. Las muestras de pechblenda, por ejemplo, podían llegar a ser cuatro veces más radiactivas que el uranio puro. Se preguntaron si eso podía significar que también había presente, en pequeñas cantidades, un elemento todavía desconocido, un elemento mucho más radiactivo que el propio uranio.

En 1897 los Curie iniciaron un minucioso análisis químico de la pechblenda, separando los muchos elementos que contenía en grupos analíticos: sales de metales alcalinos, elementos alcalinotérreos, tierras raras —grupos básicamente similares a los de la tabla periódica—, para ver si el elemento radiactivo desconocido poseía afinidades químicas con alguno de ellos. Pronto quedó claro que una buena parte de la radiactividad podía concentrarse por precipitación con bismuto.

Siguieron analizando su residuo de pechblenda, y en julio de 1898 consiguieron hacer un extracto de bismuto cuatrocientas veces más radiactivo que el propio uranio. Sabían que la espectroscopia podía llegar a ser miles de veces más sensible que el análisis químico tradicional, por lo que acudieron a Eugene Demarçay, un eminente especialista en espectroscopia de tierras raras, para ver si podía obtener una confirmación espectroscópica de su nuevo elemento. Para su decepción, ninguna rúbrica espectroscópica nueva pudo obtenerse en ese momento; no obstante, los Curie escribieron:

Creemos que la sustancia que hemos extraído de la pechblenda contiene un metal todavía no observado, relacionado con el bismuto por sus propiedades analíticas. Si se confirma la existencia de ese nuevo metal, lo llamaremos polonio, por el nombre del país de nacimiento de uno de nosotros.

Además, estaban convencidos de que había otro elemento radiactivo a la espera de ser descubierto, pues la presencia del polonio sólo explicaría una parte de la radiactividad de la pechblenda.

No tenían prisa —después de todo, no parecía haber nadie más interesado en el fenómeno de la radiactividad, aparte de su buen amigo Becquerel—, y como era verano, se tomaron unas vacaciones. (En aquel momento ignoraban que había otro impaciente y apasionado observador de los rayos de Becquerel, el joven y brillante científico neozelandés Ernest Rutherford, que había ido a trabajar al laboratorio de J. J. Thomson en Cambridge.) En septiembre los Curie reanudaron su búsqueda, concentrándose en la precipitación con bario: este proceso parecía especialmente efectivo a la hora de absorber la radiactividad que quedaba, presumiblemente porque el bario poseía fuertes afinidades químicas con ese segundo elemento aún por descubrir que ahora buscaban. Volvieron a pedirle ayuda a Demarçay, y esta vez, para su alegría, encontró una línea espectral (y posteriormente varias más: «dos hermosas bandas rojas, una línea en el verde azul y dos tenues líneas en el violeta») que no pertenecía a ningún elemento conocido. Animados por esas noticias, los Curie reivindicaron un segundo elemento nuevo unos días antes de que finalizara el año 1898. Decidieron llamarlo radio, y puesto que sólo había trazas del elemento mezclado con el bario, pensaron que su radiactividad «debía de ser, por tanto, enorme».

Era fácil reivindicar un elemento nuevo: en el curso del siglo XIX se había reclamado el descubrimiento de más de doscientos elementos, la mayor parte de los cuales resultaron ser casos de falsa identidad, o «descubrimientos» de elementos o mezclas de elementos ya conocidos. Y ahora, en un solo año, los Curie alegaban haber descubierto no sólo uno, sino dos elementos nuevos, basándose únicamente en su acentuada radiactividad y su relación material con el bismuto y el bario (y, en el caso del radio, en una nueva y solitaria línea espectral). No obstante, no habían aislado ninguno de los nuevos elementos, ni siquiera en cantidades microscópicas.

Pierre Curie era fundamentalmente un físico teórico (aunque diestro e ingenioso en el laboratorio, ideando a menudo nuevos y originales aparatos, como por ejemplo un electrómetro, o una precisa balanza basada en un nuevo principio piezoeléctrico, ambos utilizados en sus estudios de radiactividad). Para él, el increíble fenómeno de la radiactividad era suficiente: abría las puertas a un nuevo e inmenso campo de investigación, a un nuevo continente donde podían ponerse a prueba innumerables ideas nuevas.

Pero para Marie el interés era distinto: no había duda de que a ella la seducían la fisicidad del radio, así como sus nuevos y extraños poderes; quería verlo, tocarlo, combinarlo químicamente, averiguar su masa atómica y su posición en la tabla periódica.

Hasta ese momento el trabajo de los Curie había sido esencialmente químico, y había consistido en eliminar calcio, plomo, silicio, aluminio, hierro y una docena de tierras raras —todos los elementos exceptuando el bario— de la pechblenda. Finalmente, al cabo de un año, llegó un momento en que los métodos químicos por sí solos ya no fueron suficientes. No parecía existir ningún método químico de separar el radio del bario, de modo que Marie Curie comenzó a buscar diferencias físicas entre sus compuestos. Parecía probable que el radio fuera un elemento alcalinotérreo como el bario, y que por tanto siguiera las pautas del grupo. El cloruro de calcio es muy soluble, el cloruro de estroncio menos y el cloruro de bario todavía menos; por lo que Marie Curie predijo que el cloruro de radio sería virtualmente insoluble. Quizá se pudiera utilizar esa propiedad para separar los cloruros de bario y de radio, y servirse de la técnica de la cristalización fraccionada. Cuando una solución caliente se enfría, la solución menos soluble cristaliza primero, y ésa era una técnica en la que los químicos que investigaban las tierras raras habían sido pioneros en su esfuerzo por separar elementos que eran químicamente casi imposibles de distinguir. Era una técnica que requería gran paciencia pues podía precisar cientos, incluso miles de cristalizaciones fraccionadas, y fue ese proceso repetitivo y atormentadoramente lento lo que hizo que los meses se convirtieran en años.

Los Curie habían confiado en poder aislar el radio en 1900, pero pasaron casi cuatro años desde el momento en que anunciaron su probable existencia antes de obtener una sal de radio pura, un decigramo de cloruro de radio, menos de una diezmillonésima parte de la muestra original. Los Curie tuvieron que luchar contra todo tipo de dificultades físicas, contra las dudas y el escepticismo de la mayor parte de sus colegas, a veces contra su propia desesperación y agotamiento y (aunque no lo supieran) contra los insidiosos efectos de la radiactividad en sus cuerpos, hasta triunfar y obtener unos pocos granos de cloruro de radio blanco y cristalino puro, lo suficiente para calcular su masa atómica (226) y para colocado en el lugar que le correspondía, debajo del bario, en la tabla periódica.

Obtener un decigramo de un elemento a partir de varias toneladas de mineral era una hazaña sin precedentes; ningún elemento había sido tan difícil de obtener. La química sola no podría haberlo logrado, ni tampoco sólo la espectroscopia, pues había que concentrar el mineral mil veces más antes de que se pudieran ver las primeras tenues líneas espectrales del radio. Hacía falta un enfoque totalmente nuevo —el uso de la radiactividad— para identificar una concentración infinitesimal de radio dentro de la enorme masa de material que la rodeaba, y para controlar el proceso mediante el cual, lentamente y de mala gana, iba adquiriendo un estado de pureza.

La hazaña de los Curie atrajo la atención de la opinión pública, que se interesó tanto por el mágico y nuevo elemento como por el romántico y heroico matrimonio que, trabajando en equipo, se había dedicado en cuerpo y alma a la investigación. En 1903 Marie Curie resumió el trabajo de los seis años anteriores en su tesis doctoral, y el mismo año recibió (con Pierre Curie y Becquerel) el Premio Nobel de Física.

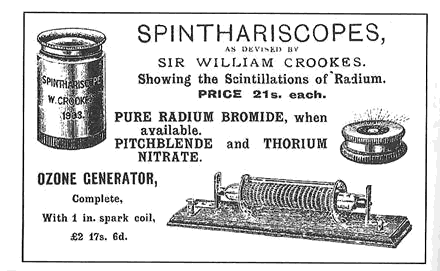

Su tesis fue inmediatamente traducida al inglés y publicada (por William Crookes en su Chemical News), y mi madre consiguió un ejemplar en forma de librillo. Me encantaba la minuciosa descripción de los complejos procesos químicos que los Curie habían llevado a cabo, el meticuloso y sistemático examen de las propiedades del radio, y sobre todo el entusiasmo y el asombro intelectual que parecía bullir debajo de esa prosa científica y monótona. Todo se limitaba a los hechos, e incluso resultaba prosaico, pero también poseía una cierta poesía. Y también me atraían los anuncios de radio, torio, polonio, uranio que aparecían en las tapas: todos esos elementos se podían adquirir libremente, para experimentar o para jugar.

Había un anuncio de A. C. Cossor, de Farringdon Road, a, unas cuantas puertas de distancia de la casa del tío Tungsteno, que vendía «bromuro de radio puro (si había existencias), pechblenda…, tubos de vacío de Crookes, que muestran la fluorescencia de diversos minerales… [y] otros materiales científicos». Los Hermanos Harrington (en Oliver's Yard, no muy lejos) vendían un surtido de sales de radio y minerales de uranio. J. J. Griffin e Hijos (que posteriormente cambiaría su nombre a Griffin & Tatlock, adonde yo iba a comprar mis productos químicos) vendían «Kunzita: el nuevo mineral, enormemente sensible a la emanaciones de radio», mientras que Armbrecht, Nelson & Co. (de más categoría que los demás, en Grosvenor Square) tenía sulfuro de polonio (en tubos de un gramo, a veintiún chelines) y pantallas de willemita fluorescente (seis peniques los siete centímetros cuadrados). «Nuestros inhaladores de torio recién inventados», añadían, «se pueden alquilar.» ¿Qué era un inhalador de torio?, me pregunté. ¿Se sentiría uno más animado, más fuerte, inhalando un elemento radiactivo?

En aquella época, nadie parecía tener ni idea del peligro de esos elementos.[80] La propia Marie Curie mencionaba en su tesis que «si una sustancia radiactiva se coloca en la oscuridad cerca del ojo cerrado o de la sien, una sensación de luz llena el ojo», y a menudo yo mismo lo intenté, utilizando uno de los relojes luminosos de nuestra casa, con sus manecillas y cifras bañadas con la pintura luminosa del tío Abe.

Del libro de Eve Curie me conmovió especialmente el relato de cómo sus padres, una noche que estaban desasosegados y sentían curiosidad por ver cómo iban las cristalizaciones fraccionadas, regresaron a su cobertizo, a una hora tardía, y vieron que un resplandor mágico brotaba de todos los tubos de ensayo, cubetas y cuencos que contenían los concentrados de radio, y por primera vez se dieron cuenta de que su elemento era luminoso de manera espontánea. La luminosidad del fósforo requería la presencia de oxígeno, pero la luminosidad del radio surgía enteramente de dentro, de su propia radiactividad. Marie Curie hablaba en términos líricos de esa luminosidad:

Una de nuestras alegrías era entrar por la noche en nuestro taller y percibir las siluetas débilmente luminosas de los frascos y cápsulas que contenían nuestros productos… Era realmente una visión encantadora y siempre nueva para nosotros. Los brillantes tubos parecían tenues bombillas de colores.

El tío Abe tenía algo de radio, sobrante de cuando trabajaba en su pintura luminosa, y me lo mostró. Sacó una ampolla con unos pocos miligramos de bromuro de radio —parecía un grano de sal corriente— en el fondo. Tenía tres pequeñas pantallas pintadas con platinocianuros —platinocianuro de litio, sodio y bario—, y mientras agitaba el tubo de radio (cogiéndolo con unas pinzas) cerca de las pantallas oscurecidas, éstas de pronto se iluminaron, conviniéndose en unas láminas de un fuego rojo, luego amarillo, y por fin verde, y en cada caso la iluminación se apagaba cuando alejaba el tubo.

«El radio tiene muchos efectos interesantes sobre las sustancias que están a su alrededor», dijo. «Ya conoces los efectos fotográficos, pero el radio también dora el papel, lo quema, lo agujerea y lo deja como un colador. El radio descompone los átomos de aire, y luego éstos se recombinan de maneras distintas, por lo que huele a ozono y a peróxido de nitrógeno cuando estás cerca de él. Afecta al cristal: los cristales blandos los vuelve azules, y los duros, marrones; también es capaz de colorear los diamantes y de darle a la sal gema un intenso color violeta oscuro.» El tío Abe me mostró un fragmento de espato de flúor que había expuesto al radio durante unos días. Su color original había sido púrpura, pero ahora estaba pálido, cargado de una extraña energía. Calentó un poco el espato de flúor, sin dejar que se pusiera al rojo, y de pronto emitió un brillante destello, como si estuviera al rojo blanco, y regresó a su púrpura original.

Otro experimento que me enseñó el tío Abe consistía en electrificar una borla de seda —lo hacía frotándola con un trozo de goma—, de modo que sus hilos, ahora cargados de electricidad, se repelían entre sí y se separaban. Pero en cuanto acercó el radio, los hilos se desmoronaron, perdieron la electricidad. Eso ocurría porque la radiactividad hacía que el aire fuera conductor, decía, con lo que la borla ya no era capaz de conservar su carga. Una variante extremadamente refinada del experimento era el electroscopio de pan de oro de su laboratorio: una robusta vasija con una varilla metálica atravesando el tapón para conducir una carga, y dos diminutas hojas de oro suspendidas de la varilla. Cuando el electroscopio estaba cargado, las hojas de oro se separaban como los hilos de la borla. Pero si uno acercaba a la vasija una sustancia radiactiva, las hojas caían de inmediato. Era asombroso lo sensible al radio que era el electroscopio: podía detectar una milmillonésima de gramo, una cantidad millones de veces menor de la que se podía detectar químicamente, y era miles de veces más sensible incluso que un espectroscopio.

Me gustaba observar el reloj de radio del tío Abe, que era básicamente un electroscopio de pan de oro con un poco de radio dentro, en el interior de una vasija de cristal de paredes finas y separadas. El radio, que emitía partículas negativas, poco a poco se cargaba positivamente, y las hojas de oro comenzaban a divergir, hasta que daban en los lados de la vasija y se descargaban; entonces todo el ciclo volvía a comenzar. Ese «reloj» llevaba más de treinta años abriendo y cerrando sus hojas de oro cada tres minutos y seguiría haciéndolo durante mil años o más; era lo más parecido, dijo el tío Abe, a una máquina de movimiento perpetuo.

Lo que en el caso del uranio había sido un sencillo problema se había convertido en algo mucho más complejo a la hora de aislar el radio, un millón de veces más radiactivo. Si el uranio era capaz de oscurecer una placa fotográfica (aunque tardara varios días) o descargar un electroscopio ultrasensible de pan de oro, el radio lo hacía en una fracción de segundo; brillaba de manera espontánea con la furia de su propia actividad; y, como se haría evidente en el nuevo siglo, era capaz de atravesar materiales opacos, ozonizar el aire, teñir el vidrio, provocar fluorescencia y quemar y destruir los tejidos vivos del cuerpo de una manera que podía ser terapéutica o destructiva.

Con las otras radiaciones, desde los rayos X hasta las ondas de radio, la energía la tenía que proporcionar una fuente externa; pero los elementos radiactivos, al parecer, poseían su propia energía, y podían emitirla sin mengua alguna durante meses o años, y ni el calor, ni la presión, ni los campos magnéticos, ni la irradiación ni los reactivos químicos conseguían variar el proceso.

¿De dónde procedía esta inmensa cantidad de energía? Los principios más firmes de las ciencias físicas eran los de conservación: que la materia ni se crea ni se destruye. No había nada que sugiriera que esos principios podían violarse, y sin embargo, en los primeros momentos, el radio parecía hacer exactamente eso: ser un perpetuum mobile, un almuerzo gratis, una fuente inagotable y continua de energía.

Sólo se atisbaba una solución a ese dilema: suponer que la energía de las sustancias radiactivas tenía una fuente exterior; eso, de hecho, fue lo primero que sugirió Becquerel, basándose en la analogía con la fosforescencia: que las sustancias radiactivas absorbían energía de alguna parte, de algo, y luego la emitían, lentamente, a su manera. (Para ese fenómeno acuñó el término de hiperfosforescencia.)

Los Curie también habían considerado la existencia de una fuente exterior —quizá una radiación parecida a los rayos X que bañaba la tierra—, y les habían enviado una muestra de concentrado de radio a Hans Geitel y Julius Elster, en Alemania. Elster y Geitel era amigos íntimos (se les conocía como «los Cástor y Pólux de la física») y brillantes investigadores, y ya habían demostrado que la radiactividad era inmune al vacío, a los rayos catódicos y a la luz solar. Cuando llevaron la muestra a una mina de las montañas Harz que estaba a más de trescientos metros de profundidad —un lugar donde no podían llegar los rayos X—, vieron que su radiactividad no disminuía.

¿Quizá la energía del radio procedía del Éter, ese misterioso medio inmaterial que, se creía, llenaba todos los rincones y recovecos del universo y permitía la propagación de la luz, la gravedad y otras formas de energía cósmica? Ésa era la opinión de Mendeléiev cuando visitó a los Curie, aunque con una variante química especial pensada por él, pues imaginaba que el Éter estaba compuesto de un «elemento éter» muy ligero, un gas inerte capaz de atravesar toda la materia sin reacción química,) con una masa atómica de más o menos la mitad del hidrógeno. (Pensaba que ese nuevo elemento ya se había observado en la corona solar, y lo llamó coronio.) Aparte de eso, Mendeléiev imaginaba la existencia de un elemento etéreo ultraligero, con una masa atómica de menos de una billonésima parte del hidrógeno, que permeaba el cosmos. Creía que los átomos de esos elementos etéreos, atraídos por los pesados átomos del uranio y el torio, y absorbidos de algún modo por ellos, les transmitían su propia energía etérea.[81]

Me quedé atónito la primera vez que me encontré con una referencia al Éter —a menudo escrito Aether, con mayúsculas—, pues confundía este concepto con el líquido inflamable, movedizo, de olor acre que mi madre guardaba en su bolsa anestésica. Newton había postulado un Éter «luminífero» como medio en el que las ondas luminosas se propagaban, pero, como me dijo el tío Abe, ya en su juventud la gente desconfiaba de su existencia. Maxwell fue capaz de obviarlo en sus ecuaciones, y un famoso experimentador de la década de 1890 no consiguió mostrar ninguna «desviación debida al Éter», ningún efecto de la tierra sobre la velocidad de la luz, como habría sido de esperar de haber existido el Éter. Pero no hay duda de que muchos científicos tenían fuertemente grabada la idea del Éter en su mente en la época en que se descubrió la radiactividad, y era natural que ésa fuera la primera explicación que se les ocurriera para sus misteriosas energías.[82]

Pero si era cuando menos concebible que un lento goteo de energía como el emitido por el uranio pudiera proceder de una fuente exterior, la idea se hacía más difícil de creer al enfrentarnos con el radio, el cual (tal como Pierre Curie y Albert Laborde mostraron en 1903) era capaz de elevar la temperatura de su propio peso en agua de la congelación a la ebullición en una hora.[83] Y aún más inverosímil parecía al considerar sustancias intensamente radiactivas, como el polonio puro (un trocito del cual se ponía al rojo de manera espontánea) o el radón, que era doscientas mil veces más radiactivo que el propio radio, tanto que medio litro de dicha sustancia era capaz de evaporar cualquier recipiente que lo contuviera. Un poder calorífico como ése no se podía comprender con una hipótesis etérea o cósmica.

Los Curie, al ver que ninguna fuente exterior de energía resultaba plausible, se vieron obligados a regresar a su idea original de que la energía del radio poseía un origen interno, que tenía que ser una «propiedad atómica». Ya en 1898, Marie Curie añadió una idea más atrevida, incluso extravagante, diciendo que podía tratarse de «una emisión de energía acompañada de una pérdida de peso de las sustancias radiactivas», una hipótesis aún más estrafalaria que sus alternativas, pues era un axioma de la ciencia, un supuesto fundamental, que los átomos eran indestructibles, inmutables, indivisibles: la totalidad de la química se edificaba sobre ese hecho. En palabras de Maxwell:

Aunque a lo largo de las épocas muchas catástrofes han ocurrido y aún pueden ocurrir en los cielos, aunque los antiguos sistemas pueden disolverse y otros nuevos surgir de sus ruinas, los [átomos] a partir de los cuales estos sistemas se han edificado —los cimientos del universo material— permanecen intactos y sin merma. Hasta el día de hoy continúan igual que cuando fueron creados: perfectos en número, tamaño y peso.

Toda la tradición científica, de Demócrito a Dalton, de Lucrecio a Maxwell, insistía en ese principio, y ahora no resulta difícil comprender que Marie Curie, tras sus primeras y atrevidas ideas acerca de la desintegración atómica, desechara la idea, y (utilizando un lenguaje desacostumbradamente poético) acabara su tesis sobre el radio diciendo: «La causa de la radiación espontánea sigue siendo un misterio…, un profundo y maravilloso enigma.»