4. «UN METAL IDEAL»

Regresé a Londres el verano de 1943, después de cuatro años de exilio. Tenía diez años, y era un niño retraído y en cierto modo emocionalmente inestable, pero sentía pasión por los metales, las plantas y los números. La vida comenzaba a volver a la normalidad, a pesar de los destrozos de las bombas que se veían por todas partes, a pesar del racionamiento, del oscurecimiento y del papel fino y malo en que se imprimían los libros. Los alemanes habían sido rechazados en Stalingrado, los aliados habían aterrizado en Sicilia; podía tardar años, pero la victoria estaba ahora garantizada.

Para mí, la señal inequívoca fue que mi padre, a través de una serie de intermediarios, consiguió un plátano del norte de África, algo insólito[4]. Ninguno de nosotros había visto un plátano desde el principio de la guerra, de modo que mi padre lo dividió, de manera sacramental, en siete partes: una para él, otra para mi madre, otra para la tía Birdie y una para cada uno de los hermanos. El diminuto fragmento fue depositado, como una hostia, sobre la lengua, para así saborearlo lentamente mientras se tragaba. El sabor era voluptuoso, casi extático, y era al mismo tiempo símbolo y recordatorio de tiempos pasados y anuncio de lo que sería el futuro, una garantía, quizá, de que ya no iba a volver a marcharme de casa.

Y sin embargo habían cambiado muchas cosas. Mi casa era distinta de un modo desconcertante, y en muchos aspectos ya no era aquel hogar estable y ordenado de antes de la guerra. Supongo que constituíamos una familia normal de clase media, pero en aquella época tales familias tenían toda una plantilla de ayudantes y empleados, muchos de los cuales eran cruciales en nuestras vidas, pues nuestros padres estaban muy ocupados y solían estar ausentes. Estaba la vieja niñera, Yay, que llevaba con nosotros desde el nacimiento de Marcus, en 1923 (jamás supe muy bien cómo se deletreaba su nombre, pero imaginé, después de aprender a leer, que era «Yea»: algo había leído en la Biblia, donde me habían fascinado palabras como lo, hark y yea[5]). Y luego estaba Marion Jackson, mi niñera particular, con la que estaba muy encariñado. Me contaron que las primeras palabras inteligibles que dije fueron las de su nombre, pronunciando cada sílaba con lentitud y esmero infantiles. Yay llevaba cofia y uniforme de niñera, que a mí me parecían un tanto severos e intimidatorios, pero Marion Jackson llevaba ropas blancas y suaves, suaves como plumas de pájaro, y yo me acurrucaba contra ella y me sentía totalmente seguro.

Luego estaba Marie, la cocinera y ama de llaves, con su delantal almidonado y sus manos enrojecidas, y una «asistenta», cuyo nombre he olvidado, que venía a ayudarla. Además de las cuatro mujeres estaba Don, el chófer, y Swain, el jardinero, quienes se encargaban del trabajo más pesado de la casa.

Pero casi todos desaparecieron con la guerra. Yay y Marion Jackson se fueron: ahora ya éramos «mayorcitos». El jardinero y el chófer también se habían ido, y mi madre, que entonces contaba cincuenta años, decidió conducir ella misma. Marie tenía que volver, pero nunca lo hizo, y ahora la tía Birdie debía encargarse de hacer la compra y cocinar.[6]

Físicamente, la casa también había cambiado. El carbón escaseaba, al igual que todo lo demás durante la guerra, y la enorme caldera estaba cerrada. Había una pequeña caldera de petróleo, de capacidad muy limitada, y muchas de las habitaciones que no ocupaba nadie estaban cerradas.

Ahora que ya era «mayorcito», me asignaron un cuarto más grande, el que antes ocupaba Marcus, pues ahora él y David estaban en la universidad. Tenía una estufa de gas y un viejo escritorio y estantes para mí solo, y por primera vez en mi vida tenía la sensación de poseer un espacio propio. Pasaba horas en mi habitación, leyendo, soñando con los números, la química y los metales.

Pero sobre todo, me encantaba poder volver a ir a visitar al tío Tungsteno. Su fábrica, como mínimo, parecía más o menos igual (aunque ahora el tungsteno escaseaba, pues se precisaban grandes cantidades para fabricar el acero al tungsteno de las planchas de blindaje). Creo que a él también le encantaba que su joven protegido hubiera vuelto, pues pasaba horas conmigo en la fábrica y el laboratorio, respondiendo a mis preguntas con la misma celeridad con que yo las formulaba. Tenía varias vitrinas en su despacho, una de las cuales contenía una serie de bombillas eléctricas: había varias bombillas Edison de principios de la década de 1880, con filamentos de hilo recubierto de carbono; una bombilla de 1897, con un filamento de osmio; y varias bombillas de principios de siglo, con filamentos de tantalio que parecían patas de araña y trazaban un zigzag. Había también bombillas más recientes —que eran motivo especial de interés y orgullo para mi tío, pues algunas las había introducido él—, con filamentos de tungsteno de todas las formas y tamaños. Incluso había una etiquetada «¿Bombilla del futuro?». No tenía filamento, pero la palabra Renio figuraba en una tarjeta a su lado.

Había oído hablar del platino, pero los demás metales —el osmio, el tantalio, el renio— me eran desconocidos. El tío Dave guardaba muestras de todos ellos, y de algunas de sus menas, en una vitrina contigua a la de las bombillas. Mientras me las entregaba, se explayaba en sus cualidades únicas y soberanas, en cómo se habían descubierto, cómo se refinaban y por qué iban tan bien para hacer filamentos. Mientras mi tío hablaba de los metales que utilizaba para hacer filamentos, «sus» metales, éstos iban asumiendo en mi mente un atractivo y una importancia especial: nobles, densos, infusibles, incandescentes.

Sacaba una pepita gris surcada de depresiones: «Denso, ¿eh?», me decía, lanzándomela. «Es una pepita de platino. Así es como se encuentra en la naturaleza, en forma de pepita de metal puro. Casi todos los metales se encuentran en forma de mena, mezclados con otras cosas. Hay muy pocos metales que se den nativos como el platino. Sólo el oro, la plata, el cobre y uno o dos más.» Esos otros metales se conocían, dijo, desde hacía milenios, pero el platino había sido «descubierto» hacía sólo doscientos años, pues aunque los incas lo habían considerado valioso durante siglos, era desconocido para el resto del mundo. Al principio, la «plata pesada» se consideraba un fastidio, algo que adulteraba el oro, y lo arrojaban a lo más hondo del río para que no volviera a «ensuciar» las bateas de los mineros. Pero a finales del siglo XVIII, el nuevo metal sedujo a toda Europa: era más denso, más pesado que el oro, y al igual que éste, era «noble» y jamás se estropeaba. Poseía un lustre igual al de la plata (su nombre español, platino, significa «plata pequeña»).

El platino se encontraba a menudo con otros dos metales, el iridio y el osmio, que eran más densos, más duros y más refractarios. En este punto mi tío sacaba muestras y me las entregaba, simples copos, no mayores que una lenteja, pero asombrosamente pesados. Estaba el «osmiridio», una aleación de osmio e iridio, las dos sustancias más densas del mundo. Había algo en su peso y densidad —no sabría decir muy bien el qué— que me llenaba de emoción y de una inmensa sensación de seguridad y confort. El osmio, además, tenía el punto de fusión más alto de todos los metales que suelen encontrarse con el platino, decía el tío Dave, de modo que en una época fue utilizado, a pesar de su escasez y coste, para reemplazar los filamentos de platino de las bombillas.

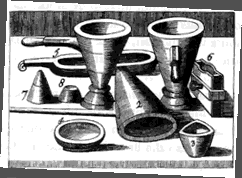

La gran virtud del platino y los metales que solían acompañarlo era que, aun siendo tan nobles y maleables como el oro, tenían un punto de fusión mucho más alto, y eso los convertía en ideales para los aparatos químicos. Los crisoles hechos de platino resistían las temperaturas más elevadas; los vasos de precipitados y las espátulas resistían los ácidos más corrosivos. El tío Dave me enseñó un pequeño crisol de la vitrina, hermoso, liso y brillante. Parecía nuevo. «Éste lo fabricaron allá por 1840», dijo. «Tras un siglo de usado, apenas está gastado.»

El hijo mayor de mi abuelo, Jack, tenía catorce años en 1867, cuando se encontraron diamantes en Kimberley, Sudáfrica, y se inició la gran fiebre de los diamantes. En la década de 1870, Jack y dos de sus hermanos —Charlie y Henry (que había nacido mudo y hablaba por señas)— se fueron a hacer fortuna a Sudáfrica como asesores en las minas de diamantes, uranio y oro (su hermana Rase los acompañó). En 1873 mi abuelo volvió a casarse, y tuvo trece hijos más, y los viejos mitos familiares —una combinación quizá de las historias de sus hijos mayores, de las historias de Rider Haggard acerca de las minas del rey Salomón y las antiguas leyendas del Valle de los Diamantes— hicieron que dos de los hijos de su segunda mujer (Sydney y Abe) fueran a reunirse con sus hermanastros a África. Y todavía después, Dave y Mick, dos de los hijos más jóvenes de mi abuelo, irían allí también, de modo que hubo un momento en que había siete de los nueve hijos varones de los Landau trabajando como asesores de minas en África.

Una fotografía que colgaba en nuestra casa (y que ahora está en la mía) muestra la familia al completo en 1902: el abuelo, con barba y aspecto de patriarca, su segunda esposa, Chaya, y sus trece hijos. Mi madre es una niña de seis o siete años, y su hermana menor, Doogie —la menor de los dieciocho hermanos—, es una bolita de pelusa en el suelo. Si uno mira de cerca la foto, se da cuenta de que las imágenes de Abe y Sydney han sido pegadas (el fotógrafo había colocado a los demás para que les quedara sitio en la foto), pues en aquella época seguían en Sudáfrica, sin poder salir, y quizá en peligro, a causa de la guerra de los bóers.[7]

Mis abuelos Marcus y Chaya Landau, en 1902, con sus trece hijos, en el jardín de su casa en Highbury New Park. De pie: Mick, Violet, Isaac, Abe, Dora, Sydney, Annie. Sentados: Dave, Elsie (mi madre), Len, mi abuelo y mi abuela, Birdie. Delante: Joe y Doogie.

Los hermanastros mayores, que se habían casado y echado raíces, se quedaron en Sudáfrica. Jamás regresaron a Inglaterra, aunque constantemente circulaban historias suyas en la familia, historias que la mitopoiesis familiar elevaba a la categoría de leyenda. Pero los hermanos menores —Sydney, Abe, Mick y Dave— regresaron a Inglaterra cuando estalló la Primera Guerra Mundial, armados de exóticos relatos y trofeos de sus días en la minería, incluyendo metales de todo tipo.

A mi tío Dave le encantaba manipular los metales y minerales de su vitrina, y me dejaba manejarlos, explayándose en sus prodigios. Veía la totalidad de la tierra, creo, como un gigantesco laboratorio natural en el que el calor y la presión provocaban no sólo importantes movimientos geológicos, sino innumerables milagros químicos. «Mira estos diamantes», decía, enseñándome una muestra de la famosa mina Kimberley. «Son casi tan viejos como la tierra. Se formaron hace miles de millones de años, en lo más profundo de la tierra, bajo unas presiones inimaginables. Posteriormente salieron a la superficie dentro de esta kimberlita, recorriendo cientos de kilómetros desde el manto de la tierra, y luego a través de la corteza, hasta que finalmente alcanzaron la superficie. Puede que nunca veamos directamente el interior de la tierra, pero esta kimberlita y sus diamantes son una muestra de cómo es. Hay quien ha intentado fabricar diamantes», añadió, «pero no podemos llegar a las temperaturas y presiones que son necesarias.» [8]

En una de mis visitas, el tío Dave me mostró una barra grande de aluminio. Después de la densidad del platino y de sus metales asociados, me asombró lo ligera que era, apenas más pesada que un trozo de madera. «Te enseñaré algo interesante», me dijo. Tomó un trozo más pequeño de aluminio, de superficie lisa y brillante, y lo untó de mercurio. De pronto —fue como una terrible enfermedad— la superficie se descompuso y comenzó a extenderse una sustancia blanca similar a un hongo, hasta, alcanzar un grosor de seis milímetros, luego de doce, y siguió creciendo y creciendo hasta que el aluminio quedo completamente corroído. «Ya habías visto antes herrumbre que es una oxidación, la combinación con el oxígeno del aire», dijo el tío Dave. «Pero lo que has visto ahora, con el aluminio, es un proceso un millón de veces más rápido. Esta barra grande es aun bastante brillante porque está cubierta de una fina capa de óxido, y eso la protege. Pero al frotarla con mercurio se destruye la capa superficial y el aluminio queda sin protección, combinándose con el oxígeno en segundos.»

Me pareció algo mágico, asombroso, pero también infundía cierto temor ver un metal brillante y reluciente reducido tan rápidamente a una quebradiza masa de óxido. Me hizo pensar en un hechizo o en una maldición, el tipo de desintegración que a veces veía en sueños. Me hizo ver el mercurio como algo malvado, un destructor de metales. ¿Le haría lo mismo a cualquier metal?

«No te, preocupes», respondió mi tío, «los metales que utilizamos aquí son perfectamente seguros. Si coloco esta barrita de tungsteno dentro del mercurio, no le pasa nada. Y si la dejara dentro un millón de años, seguiría igual de brillante y reluciente que ahora.» El tungsteno, al menos, era estable en la precariedad del mundo.

«Ya has visto», añadió el tío Dave, «que cuando la capa superficial se descompone, el aluminio se combina muy rápidamente con el aire para formar este óxido blanco, que se llama alúmina. Algo parecido ocurre con el hierro cuando se oxida; la herrumbre es óxido de hierro. Algunos metales tienen tal avidez por el oxígeno que se combinan con él, estropeándose, formando óxido, en cuanto se exponen al aire. Algunos incluso extraen el oxígeno del agua, de modo que hay que mantenerlos dentro de un tubo sellado o bajo aceite.» Mi tío me enseñó unos trozos de metal de superficie blanquecina dentro de un frasco de aceite. Sacó un trozo y lo cortó con su navaja. Me sorprendió que fuera tan blando; nunca he visto un metal que se dejara cortar así. La superficie del corte tenía un brillo plateado. Era calcio, dijo mi tío, y era tan activo que nunca se daba en la naturaleza como metal puro, sino sólo como compuesto o como mineral, de donde había que extraerlo. La colinas blancas de Dover, dijo, eran de creta; otras estaban hechas de piedra caliza: se trataba de formas distintas de carbonato de calcio, un componente importante de la corteza terrestre. El metal de calcio, mientras hablábamos, se había oxidado por completo, y su lustrosa superficie era ahora de un blanco mate y calcáreo. «Se está volviendo de nuevo cal», dijo mi tío, «óxido de calcio.»

Pero tarde o temprano los soliloquios y demostraciones de mi tío delante de su vitrina acababan girando en torno a su metal. «El tungsteno», dijo. «Al principio nadie comprendió lo perfecto que era. Es el metal con el punto de fusión más alto, es más fuerte que el acero, y conserva su fuerza a altas temperaturas: ¡un metal ideal!».

Mi tío tenía en su oficina un surtido de barras y lingotes de tungsteno. Utilizaba algunos como pisapapeles, pero otros no tenían ninguna función aparente, excepto proporcionar satisfacción a su propietario y fabricante. Y de hecho, en comparación, las barras de acero e incluso de plomo parecían ligeras y un tanto porosas, tenues. «Estos pedazos de tungsteno tienen una extraordinaria concentración de masa», decía. «Serían letales como armas, mucho más letales que el plomo.»

A principios de siglo había intentado fabricar balas de cañón de tungsteno, añadió, pero el metal era demasiado duro para trabajarlo, aunque a veces lo utilizaban para hacer pesas de péndulos. Si uno quisiera pesar la tierra, sugirió el tío Dave, y utilizar una masa compacta y muy densa para que hiciera de contrapeso, lo mejor sería utilizar una enorme esfera de tungsteno. Una bola de sólo sesenta centímetros de diámetro, calculó, pesaría más de doscientos kilos.

El tío Dave me contó que una de las menas minerales del tungsteno, la scheelita, recibía su nombre del gran químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que fue el primero en mostrar que contenía un nuevo elemento. El mineral era tan denso que los mineros lo llamaban «piedra pesada» o tung sten, el nombre que posteriormente le dieron al elemento. La scheelita se encontraba en forma de hermosos cristales naranjas que a la luz ultravioleta exhibían una fluorescencia azul brillante. El tío Dave guardaba muestras de scheelita y de otros minerales fluorescentes en una vitrina especial de su despacho. La tenue luz de Farringdon Road en una tarde de noviembre, pensé, quedaría transformada en cuanto encendiera su lámpara de Wood y los luminosos pedazos de la vitrina de pronto emitieran su resplandor naranja, turquesa, carmesí, verde.

Aunque la scheelita era la fuente más abundante de tungsteno, el metal fue obtenido por primera vez de un mineral distinto, llamado volframita. De hecho, el tungsteno a veces se llamaba volframio, y conservaba el símbolo químico W. Eso me hizo mucha ilusión, pues mi segundo nombre era Wolf. A menudo se encontraban pesadas vetas de mineral de tungsteno con el mineral de estaño, y el tungsteno dificultaba aún más la operación de aislar el estaño. Por eso, añadió mi tío, habían llamado originariamente volframio al metal, pues, como un animal hambriento, «robaba» el estaño. Me gustaba el nombre de volframio, su acusada cualidad animal, su evocación de un lobo voraz y místico, y lo consideraba una especie de lazo entre el tío Tungsteno, el tío Volframio y yo mismo, O. Wolf Sacks.

«La naturaleza te ofrece cobre, plata y oro nativos, como metales puros», decía mi tío, «y en Sudamérica y los Urales te ofrece el platino y los metales que lo acompañan.» Le gustaba sacar los metales nativos de su vitrina: lentejuelas y filamentos de cobre; plata oscurecida en forma de alambre; pepitas de oro sacados en batea por los mineros de Sudáfrica. «Imagina lo que debió de ser», me decía, «ver el metal por primera vez: ¡repentinos reflejos del sol, repentinos destellos en una roca o en el fondo de un riachuelo!»

Pero casi todos los metales se daban en forma de óxido o «tierras», y se sabía que esos minerales eran insolubles, incombustibles, infusibles y, como escribió un químico del siglo XVIII, «carentes de esplendor metálico». No obstante, se sabía que eran muy próximos a los metales y que de hecho se podían convertir en metales si se calentaban con carbón vegetal; mientras que los metales puros se convertían en tierras si se calentaban en presencia de aire. Sin embargo, no se comprendía lo que ocurría en estos procesos. A veces, decía mi tío, puedes tener un profundo conocimiento práctico antes de llegar a la teoría: era apreciado, en términos prácticos, que uno pudiera detectar una mena por el olfato y hacer metales, aun cuando no se comprendiera correctamente lo que realmente ocurría.

Mi tío era capaz de evocar la primera vez que fundieron el metal, cómo los hombres de las cavernas utilizaron rocas que contenían mineral de cobre —tal vez malaquita verde— para rodear la hoguera que utilizaban para cocinar, hasta que de pronto se dieron cuenta de que, a medida que la madera se convertía en carbón vegetal, la roca verde sangraba, transformándose en un líquido rojo, que era cobre fundido.

Ahora sabemos, prosiguió, que cuando se calientan los óxidos con carbón vegetal, el carbono que contiene se combina con el oxígeno de los óxidos, y de este modo lo «reduce», dejando el metal puro. Sin la capacidad de reducir los metales a partir de sus óxidos, decía, jamás habríamos conocido otros metales que el puñado de nativos. Nunca habría habido edad de bronce, y mucho menos edad de hierro; jamás se habrían producido los fascinantes descubrimientos del siglo XVIII, cuando una docena y media de nuevos metales (¡el tungsteno incluido!) se extrajeron de sus menas.

El tío Dave me mostró óxido de tungsteno puro obtenido de la scheelita, la misma sustancia que Scheele y los hermanos Elhuyar, los descubridores del tungsteno, habían preparado.[9] Cogí el frasco; contenía un denso polvo amarillo que era sorprendentemente pesado; casi tanto como el hierro. «Todo lo que tenemos que hacer», dijo, «es calentarlo con un poco de carbón en un crisol hasta que se ponga al rojo.» Mezcló el óxido amarillo y el carbón y puso el crisol en un rincón del enorme horno. Pocos minutos después lo retiró con unas largas pinzas, y mientras se enfriaba vi que había ocurrido un cambio apasionante. El carbón había desaparecido por completo, al igual que casi todo el polvo amarillo, y en su lugar había pepitas de un metal gris de pálido brillo, igual que el que los hermanos Elhuyar habían visto en 1783.

«Hay otra manera de hacerlo», dijo mi tío. «Es más espectacular.» Mezcló el óxido de tungsteno con aluminio en polvo muy fino, y luego le añadió un poco de azúcar, un poco de perclorato de potasio y un poco de ácido sulfúrico. El azúcar, el perclorato y el ácido ardieron enseguida, lo que a su vez hizo que prendieran el aluminio y el óxido de tungsteno, que ardieron violentamente, emitiendo un chorro de chispas brillantes. Cuando dejaron de saltar chispas, vi un glóbulo de tungsteno Incandescente en el crisol. «Esta es una de las reacciones más violentas que existen», dijo mi tío. «Lo llaman el proceso termita; ya ves por qué. Puede llegar a generar temperaturas de trescientos grados o más, suficiente para derretir el tungsteno. Como ves, he tenido que utilizar un crisol especial forrado de magnesia para que resistiera la temperatura. Es una operación delicada, pues si no vas con cuidado te puede explotar. En la guerra, desde luego, utilizaban este proceso para fabricar bombas incendiarias. Pero si las condiciones son las adecuadas, es un método maravilloso, y se ha utilizado para obtener todos los metales difíciles: cromo, molibdeno, tungsteno, titanio, circonio, vanadio, niobio, tantalio.»

Rascamos las pepitas de tungsteno, las lavamos cuidadosamente con agua destilada, las examinamos con una lupa y las pesamos. Mi tío sacó un diminuto cilindro graduado de 0,5 mililitros, lo llenó con agua hasta la marca de 0,4 mililitros y a continuación echó dentro las pepitas de tungsteno. El nivel de agua ascendió una vigésima parte de mililitro. Anoté las cifras exactas e hice los cálculos: el tungsteno pesaba un poco menos de un gramo y tenía una densidad de 19. «Eso está muy bien», dijo mi tío, «es más o menos lo que obtuvieron los Elhuyar la primera vez que hicieron esta reacción, allá por la década de 1780.»

«Aquí», añadió, «tengo diversos metales, todos en forma de pepitas pequeñas. ¿Por qué no practicas pesándolos, mides su volumen y calculas la densidad?» Disfruté con todas esas operaciones, y al cabo de una hora averigüé que mi tío me había dado desde un metal que contenía plata, un poco deslustrado, y cuya densidad era menor que 2, hasta una de sus pepitas de osmiridio (la reconocí), que era casi doce veces más densa. Cuando medí la densidad de una pequeña pepita amarilla, vi que era exactamente la misma que la del tungsteno: 19,3, para ser exactos. «Ves», dijo mi tío, «la densidad del oro es casi la misma que la del tungsteno, pero la plata es mucho más ligera. Es fácil percibir la diferencia entre el oro puro y la plata dorada, pero no te sería tan fácil con tungsteno recubierto de oro.»

Scheele era uno de los grandes héroes del tío Dave. No sólo había descubierto el ácido tungsténico y el ácido molíbdico (del que estaba hecho el molibdeno, ese nuevo elemento), sino también el ácido fluorhídrico, el sulfuro de hidrógeno, la arsina y el ácido prúsico, además de una docena de ácidos orgánicos. Todo eso, dijo el tío Dave, lo hizo solo, sin ayudantes, sin fondos, sin salario ni puesto alguno en la universidad. Era farmacéutico en una pequeña ciudad de provincias de Suecia, y tenía que hacer filigranas para llegar a fin de mes. Había descubierto el oxígeno, y no por chiripa, sino produciéndolo de diversas maneras; había descubierto el cloro; y había abierto el camino para el descubrimiento del manganeso, el bario y una docena de cosas más.

Scheele, decía el tío Dave, estaba totalmente dedicado a su trabajo, no le interesaba nada la fama ni el dinero, y compartía sus descubrimientos, todo lo que había averiguado, con todo el mundo. Me impresionó la generosidad de Scheele, su abundancia de recursos, y la manera en que regaló el descubrimiento de elementos a sus estudiantes y amigos: el descubrimiento del manganeso a Johan Gahn, el del molibdeno a Peter Hjelm y el del tungsteno a los hermanos Elhuyar.

Scheele, se decía, tenía una memoria prodigiosa para todo lo que tenía que ver con la química. Jamás se le olvidaba el aspecto, tacto y olor de una sustancia, ni la manera en que se transformaba en las reacciones químicas, jamás olvidaba lo que veía o le contaban acerca de los fenómenos químicos. Se le veía indiferente y poco atento a casi todo lo demás, pues estaba totalmente entregado a su única pasión, la química. Era esa pura y apasionada concentración en los fenómenos —fijándose en todo y no olvidando nada— lo que constituía la fuerza especial de Scheele.

Scheele representaba para mí el lado romántico de la ciencia. Me parecía que la vida científica era íntegra y esencialmente buena, una relación amorosa que duraba toda la vida. Jamás me había parado a pensar en lo que sería de «mayor» —pues hacerse mayor era algo casi inconcebible—, pero ahora lo sabía: quería ser químico. Un químico como Scheele, un químico del Siglo XVIII que aborda su disciplina desde cero, observando ese mundo sin descubrir de sustancias naturales y minerales, analizándolas, sondeando sus secretos, desvelando los prodigios de metales nuevos y desconocidos.