EUMELO DE CORINTO

INTRODUCCIÓN

1. Datación de Eumelo

La antigüedad nos ha transmitido una serie de datos de gran valor para fijar la cronología de Eumelo de un modo bastante fiable. De un lado, Pausanias[1] hace a Eumelo contemporáneo de Fintas, rey de Mesenia, lo que lo sitúa hacia el 733 a. C. Asimismo le atribuye una poesía (fr. 13) que debe fecharse poco antes de la primera guerra mesenia, hacia el 730 a. C.[2]. Por su parte, Clemente de Alejandría[3] lo hace contemporáneo de la fundación de la Siracusa de Corinto, esto es, el 734 a. C. y Eusebio lo data en el año segundo de la cuarta Olimpíada, esto es, el 763 a. C. Podemos pues situarlo con entera seguridad en pleno siglo VIII a. C. en los mismos comienzos de la gran épica literaria griega.

Pertenece Eumelo a la noble familia de los Baquíadas, que gobernaron en Corinto durante doscientos años hasta ser derrocados por el tirano Cípselo en el 657 a. C. y su intención primordial es conferir un pasado mítico a su ciudad. En efecto, Corinto, una ciudad por entonces pujante, es escasamente mencionada en los poemas homéricos. Por ello Eumelo trata de codificar, cuando no de inventar simplemente una mitología local. Se basa fundamentalmente de un lado en la leyenda de Jasón y los Argonautas, de otro, en la apropiación para Corinto de una extensa tradición épica asociada con Éfira. Dado que Éfira era una ciudad cuyo emplazamiento exacto no era conocido ya en sus tiempos y la mención que de ella se hace en los poemas homéricos es siempre vaga, Eumelo se apropia sin más de la tradición referida a esta ciudad por el expediente de considerar Éfira como el primitivo nombre de Corinto.

El interés que los poemas épicos de Eumelo despertaron en su ciudad hizo, de un lado, que se le atribuyeran posteriormente toda clase de poemas que se relacionaran con Corinto, razón por la cual resulta a veces difícil determinar la autenticidad de sus fragmentos (y es ésta una cuestión que no nos plantearemos aquí), y de otro, que los datos de la leyenda pasaran a una crónica prosificada, que es probablemente la forma en que le es accesible ya a una de nuestras fuentes de información: Pausanias.

2. Obras atribuidas a Eumelo

En las introducciones a la Titanomaquia y los Regresos hemos tenido ocasión de hablar de la atribución de obras con estos títulos a nuestro poeta. Por tal razón, no volvemos a ocuparnos de ellas aquí. Aparte de estos títulos, se consideran como suyos un poema llamado Corintíacas, sobre el origen de Corinto y una Europia, aunque la atribución de este poema a Eumelo sólo se basa en uno de los tres fragmentos que pretendidamente pertenecen a esta obra. Asimismo se afirma que compuso un Himno procesional a Delos y una Bugonía.

De esta última composición no nos ha quedado ni un solo fragmento, por lo que todo intento de hacernos una idea de su contenido no pasa de ser una mera hipótesis. Se ha propuesto que podría tratarse del nacimiento de las abejas en el cadáver de un buey[4] o bien de un poema didáctico, del tipo de Los Trabajos y los Días de Hesíodo, que tratara sobre la crianza de los bueyes, todo ello basándonos en el significado de Bugonía «nacimiento o prole de la vaca o del buey». Otra posibilidad, es que se trate de una mera corrupción de Teogonia[5].

De los fragmentos conservados, los números 1 a 9 pertenecen a las Corintíacas, del 10 al 12, a la Europia, y el 13 al Himno procesional Los cinco fragmentos numerados del 14 al 18 no se sitúan con claridad en una obra concreta.

3. Los fragmentos de las «Corintíacas»

Las Corintíacas era un poema genealógico, y su línea argumental por tanto se organizaba sobre la genealogía. Ello hace imposible reconstruirla. Por eso nos limitaremos a glosar los fragmentos conservados.

En el fr. 1 vemos la apropiación de Éfira a la tradición corintia, tema al que ya me he referido anteriormente. Senos dice que Éfira, hija de Océano y por tanto perteneciente a una generación posterior a la de los dioses primigenios, vivió primeramente en Corinto. Su esposo es Epimeteo, hermano de Prometeo, lo que une asimismo Corinto a la tradición del tema prometeico.

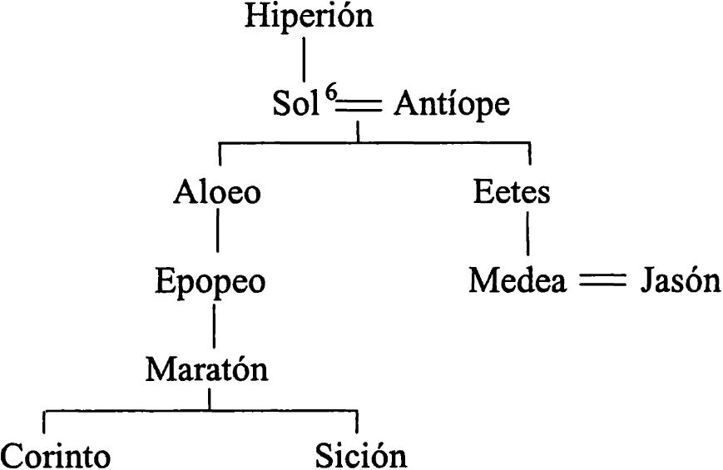

En el fr. 2 se nos traza la genealogía de Corinto y Sición, que puede representarse esquemáticamente así:

[Sol][6]

Lo curioso es que Maratón es el epónimo de la famosa llanura del Ática en la que más tarde se libraría una batalla decisiva contra los persas. Resulta por ello extraña su inclusión en la genealogía corintia y el interés de Eumelo por él, que se refleja a la alusión a su historia recogida en el fr. 4. Es probable que la intención del poema fuera asimilar los comienzos de la historia del Ática, la gran rival de Corinto, a un origen corintio. Sus hijos Sición y Corinto le dan nombre a las partes del reino que les correspondieron.

Pero de toda la genealogía aquí esbozada, sin duda el personaje que llegaría a tener una mayor fama literaria sería el de Medea. En su prehistoria parece que Medea fue una divinidad ctónica, esposa de Zeus, y que pasa a convertirse, por su asociación con los ritos de Hécate y las noches sin luna, en una maga y hechicera, conocedora de secretos rejuvenecedores, y por último, en una princesa bárbara amada y despreciada, vengativa y cruel, en una interesante evolución del tratamiento literario de su figura que pasa por Eurípides y Apolonio de Rodas.

En el fr. 3 se nos informa de la marcha de Eetes a Colcos, probable alusión legendaria al interés de Corinto por la colonización de las costas orientales del mar Negro, dato que, hasta ahora, no parece estar de acuerdo con la verdad histórica[7]. Asimismo se nos dice que Medea ocupó efectivamente el trono, como heredera de Eetes, de acuerdo con lo pactado por éste con Buno. Jasón se convierte, por ende, en rey consorte.

Lo más interesante es, sin embargo, que se nos narra una versión primitiva de la muerte de los hijos de Medea. Mientras que en elaboraciones posteriores del tema como la tragedia de Eurípides, Medea mata a sus hijos por despecho, como venganza por el abandono de Jasón, parece que en su origen la muerte de los hijos de Medea se debe a un intento de hacerlos inmortales mediante un rito mágico[8], que fracasa por la intervención de su esposo. Un paralelo lo tenemos en el intento de Deméter de hacer inmortal a Demofonte, que fracasa por la presencia de Metanira[9]. Tras su fracaso, Medea le entrega el reino a Sísifo, con lo que la genealogía corintia enlaza también con otro nombre ilustre de la tradición épica, Belerofontes, poseedor del mítico corcel Pégaso. Pese a que Sísifo también se menciona en el fr. 5, ignoramos la extensión e importancia que Eumelo daría a toda esa temática en su obra.

En el fr. 6 volvemos a seguir el hilo de la genealogía. Al hacer a Leda hija de Glauco y nieta de Sísifo, Eumelo la hace, en los orígenes de Lacedemonia, descendiente también de un corintio. Esta versión no es sin embargo invención exclusiva de Eumelo, pues es aceptada por otros dos autores de ámbitos diferentes, el lesbio Alceo y Alcmán de Esparta. Hemos de suponer que Eumelo continuaba en su poema la genealogía lacedemonia, razón por la que en el fr. 7 se ocupa de la descendencia de uno de los Atridas, Menelao. La unión con Cnosia (nombre relacionado con Cnoso y, por tanto, cretense) se consuma en la ausencia de Menelao de Esparta que conocemos precisamente por las Ciprias y que aprovecha París para seducir y raptar a la esposa de Menelao, Helena.

Otra serie de fragmentos de Eumelo se refieren a la saga de los Argonautas, tema muy antiguo, anterior a la Odisea (se ha dicho que el hecho de que los escenarios del viaje de los Argonautas coincida en muchos lugares con los recorridos por Ulises parece indicar que se introdujeron en la Odisea bastantes elementos pertenecientes originariamente a esta leyenda), bien conocido por Homero, que alude a él en alguna ocasión[10], luego recogido por la Pítica IV de Píndaro y por la Medea de Eurípides y por último, en el poema épico del siglo III a. C. de Apolonio de Rodas[11]. Conocemos asimismo otro poema épico arcaico que alude al tema, las Naupactias.

La expedición de los Argonautas se debe, en la leyenda, a un encargo del rey Pelias, usurpador del trono de Yolco, según el cual había que ir a la Cólquide a buscar el vellocino de oro. El encargo encubría su deseo de librarse de Jasón, dado que un oráculo había anunciado que se vería abatido por el hombre que llegara con una sola sandalia, y Jasón se había presentado en su país precisamente de esa guisa. Jasón, tras correr múltiples aventuras con sus compañeros, logra su propósito con la ayuda de Medea, la hija del rey Eetes, poseedor del vellocino, y vuelve a Yolco.

Parece que en el origen de la saga hay un hecho histórico: una expedición a las tierras del norte del Mar Negro y al Adriático, aunque desde bien pronto se introdujeron en ella otros elementos, como son la figura de Medea, que aporta el tema de la princesa lejana, por cuya mano hay que competir, la traición de la hija al padre para favorecer al extranjero y otros temas del cuento popular[12], En la expedición, que se supone que se produjo una generación antes de la guerra de Troya, participan con Jasón, un héroe por otra parte de escasa trascendencia, importantes figuras, como son Heracles, que no llega con ellos al final, Peleo, el padre de Aquiles, y Telamón, el padre de Diomedes.

Poca es la información que los fragmentos nos suministran sobre el tratamiento que Eumelo daba a este tema. El fr. 8 nos aclara que Sínopa era hija de Asopo. El pasaje es un escolio a Apolonio de Rodas, en un pasaje en el que se narra el mito de Sínopa, a la que Zeus pretendía unirse. Como el dios le ofreció concederle lo que quisiera, ella pidió conservar la virginidad, así que Zeus se vio obligado a respetar su palabra. Dado que Apolonio coincide con Eumelo en considerarla hija de Asopo, es probable que la historia y quizá el pasaje (como ocurre en el fragmento siguiente) proceda de Eumelo. Sínopa es el nombre de un promontorio en la costa sur del Mar Negro, lo que parece indicar la intención concreta de Eumelo para hacerla aparecer en el poema: una motivación para reclamar para Corinto este territorio aún por colonizar.

El fr. 9 son cinco versos de Apolonio de Rodas que, según el escolio, están tomados de Eumelo. El tema es el de la siembra de los dientes del dragón y el nacimiento de guerreros de la tierra, que está tomado de otra leyenda, la de Cadmo y los orígenes de Tebas[13]. En cuanto a la conversación entre Medea e Idmón a la que alude el escoliasta nos plantea un cierto problema. Mientras que en las Naupactias[14] Idmón llega hasta la Cólquide y Medea puede por tanto verlo vivo, en el poema de Apolonio, Idmón, hijo de Apolo y adivino de la expedición, había muerto en Bitinia por un jabalí, antes de que la nave llegara a Cólquide; por lo que, de ser esta la versión de Eumelo, hay que suponer con Huxley[15] que Medea realiza una nekyomanteía o evocación de los muertos como Ulises con Tiresias en la Odisea.

Hasta aquí llega nuestra información sobre las Corintíacas. Ignoramos el punto en el que estas genealogías se detenían.

4. Los fragmentos de la «Europia»

Los fragmentos conservados de la Europia se refieren al ámbito de la leyenda tebana. El título no extraña si tomamos en consideración que el fundador de Tebas, Cadmo, era pariente de la hermosa Europa, raptada de Fenicia por Zeus en forma de toro. Tras el rapto, Cadmo parte en su busca y en su recorrido pasa por Delfos y Tebas. El fr. 10 alude a una narración que conocemos también por Homero, de las múltiples que se refieren a antagonistas del culto a Dionisio. Eumelo añade a la leyenda de Homero, que sepamos, sólo el nombre de otra Oceánide, Eurínoma.

El fr. 11 se sitúa en Delfos, lugar conocido en la leyenda de Cadmo, ya que Apolo le sugirió que fundara una ciudad allá donde viera que una vaca se detenía, y fue precisamente en Delfos. Para Huxley[16] hay en estos versos un eco de los deseos del poeta de que Corinto triunfara en las guerras que por entonces libraba.

El fr. 12 nos habla del arte de Anfión para tocar la lira, enseñado por Hermes[17]: A este respecto hay que citar un fragmento de Hesíodo[18] alusivo a este personaje, en el que se nos dice:

acerca de Zeto y Anfión[19] cuentan Hesíodo y otros que levantaron el muro de Tebas con la cítara.

Es verosímil que el episodio de Anfión moviendo las piedras con la cítara formara parte de esta leyenda que lo hace fortificador de Tebas, tras su fundación por Cadmo[20].

5. El «Himno procesional»

La única alusión a esta obra es el fr. 13 y está sometido a dudas. Primero, porque aparecen en él eolismos no épicos, segundo, porque la segunda línea no es un hexámetro, y resulta inadecuada la corrección de Bergk para cuadrar el hexámetro, según la cual habría que leer el segundo verso: que tiene pura la cítara y libres las sandalias. Se trata de un canto coral, no épico, y no estaría acompañado de lira, sino de flauta. Se compuso con motivo de un festival, el de Zeus en Itome y describe el amor del dios por una Ninfa.

6. Fragmentos de posición indeterminada

Del resto de los fragmentos transmitidos no podemos ni siquiera aventurar a qué obra pertenecían. Basten aquí unas pequeñas aclaraciones a los mismos. El fr. 14 nos habla de Calisto, amada por Zeus y posteriormente convertida en la Osa Mayor, mientras su hijo Arcade es convertido también en constelación. El fr. 15 resulta interesante porque niega implícitamente la historia que, por ejemplo, nos cuenta Asio[21], de que Pelasgo nació directamente de la tierra.

En otro orden de cosas, conocemos alguna indicación acerca de la versión de Eumelo sobre el tema de las Musas. Junto a las nueve Musas tradicionales, hijas de Mnemósine y Zeus, a las que invoca en el fr. 16 (ignoramos con ocasión de qué), cita otras tres en el fr. 17 como hijas de Apolo. Sus nombres resultan reveladores. Boristénide es el nombre del río Dnieper, Cefiso, el de otro río, de Orcómeno, citado por Hesíodo[22]. En cuanto a Aqueloide, si es que hemos de aceptar la corrección del nombre que los manuscritos presentan, parece aludir a la fuente Castalia, en Delfos, cuyas aguas, según la tradición, procedían del Aqueloo. Ello implica, en el caso del primer nombre, un conocimiento de la costa norte del Mar Negro por parte de los corintios antes del 700 a. C.

En cuanto al nacimiento de Zeus en Lidia, aludido en el fr. 18, resulta una tradición peculiar, diferente de las que sitúan su nacimiento en Creta. Es no obstante muy escasa la información para poder determinar el alcance de esta afirmación de Eumelo.

7. Bibliografía

Edición: KINKEL, Epicorum…, págs. 185-195.

Estudios: E. BETHE, S.V. Eumelos, en PAULY-WISSOWA, R.E.; HUXLEY, Greek epic…, págs. 60-79; C. M. BOWRA, «Two lines of Eumelus», Class. Quart. 13 (1963), págs. 145-153; C. GARCÍA GUAL, introducción a Apolonio de Rodas, El viaje de los Argonautas, Madrid, 1975.

8. Texto seguido para nuestra traducción

Seguimos la edición y numeración de KINKEL, Epicorum…, páginas 185-195, con la salvedad de que los fr. 6 y 9 se han corregido de acuerdo con las referencias de WENDEL[23], lo que lleva a que los versos aludidos por el escolio recogido como fr. 9 no son 1372-1376, sino 1354-1358. En el fr. 17 leo con HERMANN[24] ’Αχελωίδα en vez de ’ Απολλωνίδα.