3

La evolución de la sexualidad humana

No pasa una sola semana sin que se publique algún libro sobre el sexo. Nuestro deseo de leer sobre las relaciones sexuales solo es superado por nuestro deseo de practicarlas. Así pues, parecería lógico pensar que los hechos básicos de la sexualidad humana son familiares para los legos en la materia y no encierran ningún misterio para los científicos. A continuación proponemos al lector que ponga a prueba sus conocimientos sobre el sexo respondiendo cinco preguntas sencillas:

- Entre las diversas especies de simios y la especie humana, ¿cuál es la que posee un pene notablemente mayor y por qué?

- ¿Por qué el cuerpo de los hombres es mayor que el de las mujeres?

- ¿Cómo es posible que los hombres tengan unos testículos mucho menores que los de los chimpancés?

- ¿Por qué los humanos copulan en la intimidad, en tanto que todas las demás especies animales lo hacen en público?

- ¿Por qué, a diferencia de las hembras de casi todas las demás especies de mamíferos, las mujeres no manifiestan su período fértil con claras señales externas ni restringen su receptividad sexual a esos días?

Quien se haya apresurado a contestar «el gorila» a la primera pregunta, puede anotarse un cero, pues la respuesta correcta es el hombre. A quien haya dado respuestas inteligentes a las otras preguntas, le aconsejo que las publique, ya que todas ellas constituyen el objeto de un animado debate científico en el que se han propuesto numerosas teorías encontradas.

Valgan estas cinco preguntas para ilustrar la dificultad que entraña explicar los fenómenos patentes de la anatomía y la fisiología sexual del ser humano. Parte del problema radica en los prejuicios relativos al sexo, que han retrasado el inicio de los estudios científicos serios sobre esta materia hasta muy recientemente y que aún hoy tienden a sesgar la objetividad de los investigadores. Otra dificultad es la imposibilidad de realizar experimentos controlados sobre las prácticas sexuales de los humanos, tal como se realizan acerca de temas como la ingestión de colesterol o la higiene dental. Por último, hay que pensar que los órganos sexuales no están aislados, sino adaptados a los hábitos sociales y al ciclo vital de su poseedor, factores que, a su vez, dependen de los hábitos relativos a la recolección de alimentos. En el caso de los humanos, esto significa, entre otras cosas, que la evolución de los órganos sexuales ha estado ligada a la utilización de herramientas, al crecimiento del cerebro y a la crianza de los hijos. Así pues, el progreso que nos llevó de ser una especie más entre los grandes mamíferos a convertirnos en una especie única no solo dependió de la remodelación de la pelvis y del cráneo, sino también de nuestra sexualidad.

Una vez que conoce los hábitos alimentarios de un animal, el biólogo suele deducir con facilidad su sistema de apareamiento y su anatomía genital. Así pues, cuando se trata de comprender cómo la sexualidad humana llegó a convertirse en lo que es hoy, previamente hay que estudiar cómo han evolucionado nuestra dieta y nuestra sociedad. A partir de la dieta vegetariana de nuestros ancestros simiescos, el ser humano fue desarrollando hábitos carnívoros a lo largo de varios millones de años, a la par que conservaba sus costumbres vegetarianas. Sin embargo, la dentadura y las extremidades delanteras de los humanos continuaron siendo como las de los simios y no como las de los tigres. Las habilidades cinegéticas de los humanos surgieron impulsadas por el desarrollo de su cerebro: aunque la constitución anatómica de nuestros ancestros no era adecuada para la caza, la utilización de armas y la cooperación grupal les permitió convertirse en buenos cazadores y adoptar la costumbre de compartir las piezas cobradas. Asimismo, nuestra capacidad para recolectar raíces y bayas llegó a depender del empleo de utensilios y, por tanto, de la posesión de un cerebro de gran tamaño.

En consecuencia, los jóvenes humanos necesitaban varios años para adquirir los conocimientos y la experiencia necesarios para ser cazadores-recolectores eficientes, tal como hoy día necesitan varios años para aprender a ser granjeros o programadores de informática. Años después de ser destetados, los humanos siguen siendo demasiado ignorantes e indefensos para alimentarse por sí mismos y continúan dependiendo de sus padres para sobrevivir. Estos hábitos se han convertido en una segunda naturaleza, hasta el punto de hacernos olvidar que las crías de los simios comienzan a recolectar sus alimentos tan pronto como son destetadas.

Los motivos de la ineficacia de los niños para alimentarse por sí mismos son de dos tipos, mecánicos y psicológicos. En primer lugar, la fabricación y el manejo de los utensilios empleados para obtener alimentos requieren una destreza en la coordinación digital que solo se adquiere con el paso de los años. Al igual que mi hijo de cuatro años todavía no sabe anudarse los zapatos, los niños cazadores-recolectores de esa edad no pueden afilar un hacha de piedra ni fabricar una canoa vaciando un tronco. En segundo lugar, la inteligencia desempeña un papel mucho más importante en la obtención de alimentos en el caso de los humanos que en las demás especies animales, puesto que nuestra dieta es mucho más variada y las técnicas de recolección de alimentos más complejas y diversas. Por ejemplo, cualquiera de los naturales de Nueva Guinea con los que trabajo conoce por su nombre unas mil especies de plantas y animales de los alrededores, además de tener conocimientos sobre su distribución y modo de vida, la manera de reconocerlas, sus propiedades comestibles y demás utilidades y el mejor método de recolectarlas o capturarlas. Es evidente que una información tan extensa solo puede adquirirse al cabo de largos años de aprendizaje.

Los niños destetados no pueden sobrevivir sin ayuda porque todavía no han desarrollado estas capacidades mecánicas y mentales. En consecuencia, precisan que los adultos les enseñen y les alimenten durante los diez a veinte años que dura su aprendizaje. Como otras muchas características específicas de la humanidad, este rasgo tiene precedentes en el mundo animal. Los leones y numerosas especies enseñan a cazar a sus crías. Los chimpancés, como los humanos, siguen una dieta variada, emplean diversas técnicas para la obtención de alimentos y ayudan a sus crías a alimentarse; además, los chimpancés comunes, aunque no los pigmeos, utilizan algunas herramientas. En este aspecto, las diferencias entre los humanos y los animales no son absolutas, sino una cuestión de grado, por cuanto las capacidades necesarias para sobrevivir, y en consecuencia las cargas parentales, son mucho mayores en el caso de los humanos que en el de los leones o los chimpancés.

El aumento de las responsabilidades parentales significa que, entre los humanos, la supervivencia de los hijos depende de los cuidados tanto del padre como de la madre. En el caso de los orangutanes, la única contribución de los machos a la reproducción y a la crianza es el aporte inicial de semen; el compromiso de los gorilas, chimpancés y gibones es mayor, ya que incluye la protección a las crías, aunque no puede compararse con los esfuerzos realizados por los varones de los pueblos cazadores-recolectores para alimentar y educar a su prole. Los hábitos de recolección de alimentos de los humanos requieren un sistema social en el que los machos conserven su relación con las hembras después de fecundarlas de modo que puedan colaborar en la crianza de la descendencia de la pareja. De no ser así, las posibilidades de que los hijos sobrevivan y de que el padre les transmita sus genes se reducirían enormemente. El sistema empleado por los orangutanes, consistente en que el macho se separe de la hembra después de la copulación, tendría consecuencias desastrosas en el caso de los humanos.

Ahora bien, el sistema reproductivo de los chimpancés, en el que varios machos adultos suelen copular con la misma hembra en celo, tampoco sería viable entre los humanos, ya que de ese modo ningún macho sabe qué crías de la manada ha engendrado. Para el padre chimpancé, que apenas se ocupa de su prole, esta incertidumbre no constituye un problema; mas para el padre humano, que se implicará en la crianza de aquellos a quienes considere hijos suyos, es importante no albergar dudas sobre su paternidad, asegurándose, por ejemplo, que ha sido el único en mantener relaciones sexuales con su pareja. De otro modo, su contribución a la crianza podría facilitar la transmisión de los genes de otro hombre.

La certeza relativa a la paternidad no representaría un problema si los humanos vivieran como los gibones, en parejas aisladas y diseminados por un amplio territorio, de tal suerte que las hembras tuvieran escasas oportunidades de encontrarse con otros machos. No obstante, casi todas las poblaciones humanas se han visto obligadas a vivir en grupo, aunque este modo de vida suscite fuertes incertidumbres con respecto a la paternidad. Entre los motivos que forzaron la adopción del sistema de vida grupal pueden mencionarse los siguientes: la mayoría de las actividades de caza y recolección requieren la cooperación entre los hombres, entre las mujeres o entre ambos sexos; buena parte de los alimentos que la naturaleza brinda al ser humano están concentrados en zonas determinadas, las cuales pueden sustentar a grupos nutridos; la vida en grupo mejora la protección contra los depredadores y otros agresores, en especial contra otros humanos.

Dicho en pocas palabras, el sistema social que los humanos hemos desarrollado en función de nuestros peculiares hábitos alimentarios nos parece absolutamente normal, lo que no obsta para que sea extraño desde el punto de vista de los simios y virtualmente único entre los mamíferos. Los orangutanes adultos viven aislados; los gibones, en parejas monógamas; los gorilas, en grupos polígamos, compuestos por varias hembras y un macho dominante en la mayoría de los casos; los chimpancés comunes viven en comunidades bastante promiscuas, constituidas por una serie de hembras desperdigadas y un grupo de machos, y los chimpancés pigmeos habitan en comunidades mixtas aún más promiscuas. Ahora bien, las sociedades humanas, como también los hábitos alimentarios propios de nuestra especie, se asemejan a las de los leones y los lobos; vivimos en grupos compuestos por numerosos machos adultos y numerosas hembras adultas. No obstante, nos diferenciamos de los leones y los lobos en la forma de organización de esas sociedades, pues entre los humanos los machos y las hembras cohabitan en pareja. En contraste, en una manada de leones, todos los machos se aparean regularmente con todas las hembras, lo que imposibilita determinar la paternidad de los cachorros. El equivalente más próximo a las sociedades humanas son las colonias de aves marinas, como las gaviotas y los pingüinos, que viven en parejas mixtas.

Las parejas humanas de la mayoría de los estados políticos modernos son, al menos oficialmente, monógamas, aunque con ciertas reservas; no obstante, entre los grupos de cazadores-recolectores que han pervivido hasta la actualidad, cuyas sociedades constituyen un ejemplo más ajustado del modo de vida de la humanidad durante los últimos millones de años, las costumbres sexuales son «ligeramente poligínicas». (Esta descripción ha omitido considerar las relaciones sexuales extramaritales, mediante las que nos convertimos en polígamos de hecho y cuyos aspectos de candente interés científico se tratarán en el próximo capítulo). La expresión «ligeramente poligínicas» equivale a decir que la mayoría de los hombres de las tribus de cazadores-recolectores tan solo pueden mantener a una familia, aunque algunos hombres poderosos tienen varias mujeres. Llevar la poliginia al extremo, como los elefantes marinos —entre los que los machos tienen decenas de compañeras—, sería imposible para los hombres cazadores-recolectores, dadas sus obligaciones para con sus hijos. Los grandes harenes que han dado celebridad a algunos potentados solo pudieron formarse una vez que las mejoras agrícolas y la centralización de los gobiernos permitieron que unos cuantos príncipes establecieran un sistema impositivo universal que les proporcionaba fondos para mantener su nutrida prole.

A continuación examinaremos la influencia de la organización social en la constitución orgánica de hombres y mujeres. Consideremos, en primer lugar, que el cuerpo de los hombres adultos es ligeramente mayor que el de las mujeres de la misma edad (alrededor de un 8 por ciento más de altura y un 20 por ciento más de volumen, por término medio). A un zoólogo del espacio exterior le bastaría con ver a una mujer de un metro setenta, junto a mí, que mido un metro setenta y cinco, para deducir que pertenecemos a una especie ligeramente poligínica. ¿Cómo es posible inferir los hábitos de apareamiento a partir del tamaño relativo de los cuerpos?, se preguntará posiblemente el lector.

La cuestión es que entre los mamíferos poligínicos, el número medio de hembras que cohabitan con un macho aumenta, a la vez que lo hace la relación entre el tamaño corporal masculino y el femenino. Es decir, los harenes de los machos son más nutridos en las especies donde los machos son notablemente mayores que las hembras. Por ejemplo, los machos y las hembras tienen el mismo tamaño entre los gibones, que son monógamos; los gorilas machos, que suelen cohabitar con entre tres y seis hembras, pesan casi el doble que las hembras; mientras que los elefantes marinos australes machos, de unas tres toneladas, son gigantescos comparados con las hembras, de unos 320 kilos de peso, y cohabitan con un promedio de cuarenta y ocho hembras. La explicación es que en las especies monógamas todos los machos pueden conseguirse una hembra, mientras que en las especies acentuadamente poligínicas la mayoría de los machos languidecen sin compañera, dado que unos cuantos machos dominantes acaparan a todas las hembras. En consecuencia, cuanto mayor sea el grupo de hembras que vive con un solo macho, más enconada será la competencia entre los machos y más importante el tamaño corporal, puesto que los machos más corpulentos suelen salir vencedores de las peleas. Los humanos, especie ligeramente poligínica en la que los machos son un poco más corpulentos que las hembras, encajan en este modelo. (No obstante, en cierto momento de la evolución humana, la inteligencia y la personalidad del varón adquirieron preponderancia sobre el simple tamaño, como se demuestra en el hecho de que los jugadores de baloncesto y los luchadores de sumo no suelen tener más mujeres que los jockeys o los patrones de yate).

Dado que la competencia entre los machos es más intensa en las especies poligínicas que en las monógamas, las diferencias entre los sexos —tamaño corporal aparte— suelen estar más marcadas en las primeras. Estas diferencias son los caracteres sexuales secundarios, los cuales cumplen la función de atraer a la pareja. Así, por ejemplo, los machos y las hembras de la especie monógama de los gibones parecen idénticos desde lejos, en tanto que los gorilas machos, tal y como corresponde a los hábitos poligínicos de su especie, son fácilmente reconocibles por las crestas que coronan sus cabezas y por el color plateado del pelaje del lomo. La anatomía humana también refleja nuestra ligera poliginia. Las diferencias externas entre hombres y mujeres no son tan acusadas como las diferencias relacionadas con el sexo que se dan entre los gorilas y los orangutanes, lo que seguramente no impediría que el hipotético zoólogo del espacio exterior pudiera distinguir a los miembros de ambos sexos observando el vello corporal y facial de los hombres, sus penes de tamaño inusualmente grande y los voluminosos pechos que caracterizan incluso a las mujeres que no han tenido hijos (este rasgo es único entre las primates).

En lo que se refiere a los genitales propiamente dichos, empezaremos por decir que el peso combinado de los testículos del hombre oscila en torno a los 42,5 gramos por término medio. Este dato puede halagar el ego machista si se piensa que los testículos de un gorila de doscientos kilos de peso son menores. Sin embargo, no hay que sacar conclusiones apresuradas; los testículos de los hombres son insignificantes comparados con los de un chimpancé macho de 45 kilos, que pesan unos 113 gramos. ¿Por qué la anatomía genital del gorila es tan parca y la del chimpancé tan generosa?

La «teoría del tamaño de los testículos» es uno de los triunfos de la antropología física moderna. Midiendo los testículos de treinta y tres especies de primates, los científicos británicos han identificado dos tendencias: las especies que copulan más a menudo precisan testículos de mayor tamaño; y las especies promiscuas en las que varios machos copulan de manera habitual y en rápida sucesión con una sola hembra requieren testículos de un tamaño particularmente grande (puesto que el macho que inyecta más semen tiene más posibilidades de ser el que fertilice el óvulo). Cuando la fecundación es como un juego de azar, los testículos grandes permiten al macho tener más cartas en su mano.

Estas consideraciones pueden explicar las diferencias en el tamaño de los testículos de los grandes simios y de los humanos. Una gorila hembra no reemprende sus actividades sexuales hasta tres o cuatro años después de haber dado a luz, y solo es receptiva durante un par de días al mes, hasta que vuelve a quedarse preñada. Incluso para un poderoso gorila, que haya conseguido reunir a numerosas hembras a su alrededor, las relaciones sexuales son un placer infrecuente, experimentado, con suerte, unas cuantas veces al año. El tamaño relativamente minúsculo de sus testículos se adecúa bien a estas modestas exigencias. La vida sexual de un orangután macho es algo más activa, sin llegar a ser extenuante. Por el contrario, todos los chimpancés machos de un promiscuo grupo en el que abunden las hembras viven en una suerte de nirvana sexual, con oportunidades casi diarias de copular en el caso de los chimpancés comunes y varias copulaciones diarias en el del chimpancé pigmeo prototípico. Este hecho, unido a la necesidad de superar a los otros chimpancés en su aportación de semen con objeto de fecundar a las promiscuas hembras, explica la necesidad de que los testículos sean gigantescos. A los humanos nos basta con tener unos testículos de tamaño mediano, dado que, por regla general, el hombre copula más a menudo que los gorilas y los orangutanes, pero con menor frecuencia que los chimpancés. Por otro lado, la mujer, con un ciclo menstrual típico, no suele impulsar a varios hombres a enzarzarse en una competición orientada a fecundarla.

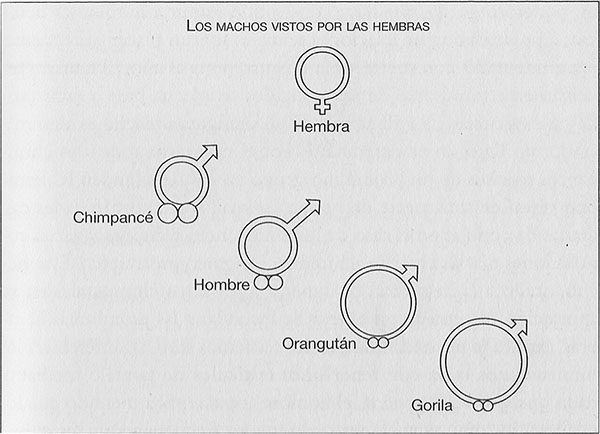

FIGURA 4. Los humanos y los grandes simios difieren en el tamaño relativo de los machos y las hembras en la longitud del pene y en el tamaño de los testículos. Los círculos mayores representan el tamaño corporal relativo de los machos con respecto a las hembras en cada una de las especies. El tamaño corporal de las hembras está representado arbitrariamente en el círculo superior del recuadro, como si fuera el mismo para todas las especies. Vemos, por tanto, que los chimpancés de ambos sexos pesan aproximadamente lo mismo; que los hombres son ligeramente más corpulentos que las mujeres, y que entre los orangutanes y los gorilas, los machos son mucho mayores que las hembras. Las flechas del símbolo que representa a los machos tienen una longitud proporcional a la del pene en erección, en tanto que los dos circulitos de abajo representan el peso de los testículos en relación con el del cuerpo. Los penes de mayor longitud son los de los hombres; los chimpancés poseen los testículos más grandes, mientras que los penes más cortos y los testículos de menor tamaño corresponden a los orangutanes y los gorilas.

Así pues, la constitución de los testículos de los primates sirve para ilustrar el principio de las soluciones de compromiso y los análisis de costes y beneficios evolutivos de los que se ha hablado en las páginas 93-97. Todas las especies poseen unos testículos de tamaño adecuado para cumplir su cometido, pero no innecesariamente grandes. Unos testículos mayores acarrearían más costes, sin aportar beneficios proporcionales, por cuanto restarían espacio y energía a otros tejidos y aumentarían el riesgo de contraer cáncer testicular.

Desde las cumbres de esta brillante interpretación científica debemos descender a examinar un fracaso, a saber, la incapacidad de la ciencia del siglo XX para formular una teoría válida sobre la longitud del pene. La longitud media del pene erecto es de 3,17 centímetros en el caso de los gorilas; 3,81 en el de los orangutanes; 7,62 en el de los chimpancés, y 12,7 en el de los hombres. La vistosidad del pene varía de acuerdo con la misma secuencia: el pene del gorila es discreto, incluso en erección, debido a su color negro; el del chimpancé, por el contrario, es rosado y resalta sobre la piel blanca y sin pelaje cuando está en erección, y el pene flácido de los simios ni siquiera es visible. ¿Para qué necesita el macho humano ese llamativo pene de tamaño relativamente descomunal y mayor que el de cualquier otro primate?

FIGURA 5. La característica distintiva de las hembras de la especie humana son sus grandes pechos, considerablemente mayores que los de las simias, incluso antes del primer embarazo. Los círculos mayores representan el tamaño corporal relativo de las hembras con respecto a los machos en cada una de las especies.

Los amigos biólogos a los que planteo este acertijo suelen acudir a los rasgos distintivos del coito humano, donde suponen que la gran longitud del pene debe de tener alguna utilidad, y mencionan, por ejemplo, la frecuente adopción de la postura cara a cara, las diversas posturas acrobáticas que se adoptan para la copulación y la dilatada duración del acto sexual. Sin embargo, los fundamentos de estas explicaciones se derrumban al examinarlos con atención. La postura cara a cara es la preferida por los orangutanes y los chimpancés pigmeos, y los gorilas también la practican de vez en cuando.

Los orangutanes alternan la copulación cara a cara con las posturas dorsoventrales y laterales y, además, copulan colgados de las ramas de los árboles, lo que, sin duda, impone mayores esfuerzos acrobáticos que los cómodos ejercicios de cámara practicados por los humanos. La duración media del coito entre los humanos (unos cuatro minutos en el caso de los estadounidenses) es mucho mayor que entre los gorilas (un minuto), los chimpancés pigmeos (quince segundos) y los chimpancés comunes (siete segundos), pero menor que en el caso de los orangutanes (quince minutos), y se convierte en supersónica si la comparamos con la copulación de doce horas practicada por los ratones marsupiales.

A la vista de estos datos, que parecen invalidar la hipótesis de que los rasgos peculiares del coito humano requieren un pene de gran longitud, ha cobrado gran popularidad la teoría de que el pene del hombre se ha convertido en un órgano de ostentación, como la cola del pavo real y la melena del león. Esta teoría es bastante plausible, pero de inmediato nos lleva a preguntarnos: ¿qué tipo de ostentación y ante quién?

Los antropólogos de sexo masculino responden orgullosos y convencidos que se trata de lucir los atractivos viriles ante las mujeres, respuesta que, sin embargo, es más bien reflejo de la ilusión que de la realidad. Muchas mujeres aseguran que les excita más la voz, las piernas o los hombros de un varón que el tamaño de su pene. La revista femenina Viva nos ofrece un dato revelador: estuvo publicando fotos de desnudos masculinos durante unos meses, hasta que los sondeos de opinión desvelaron que a las mujeres no les interesaban. Al cambiar de política, el número de lectoras aumentó, a la vez que disminuía el de lectores, clara señal de que eran los hombres y no las mujeres los que compraban la revista atraídos por los desnudos masculinos.

Otros datos confirman que el gran tamaño del pene actúa como una amenaza o una demostración de estatus ante otros hombres. Recordemos el arte fálico creado por hombres y para hombres, así como la generalizada obsesión de los hombres con el tamaño de su pene. La evolución del pene masculino se vio limitada por la de la longitud de la vagina femenina; si fuera considerablemente más largo, el pene masculino dañaría la vagina de la mujer. No obstante, podemos imaginar cómo sería el pene de no existir esta restricción práctica y si los propios hombres pudieran diseñarlo a su gusto. Seguramente se convertiría en algo semejante a las fundas para el pene (falocarpos) utilizadas como parte del atuendo masculino en algunas zonas de Nueva Guinea donde he realizado trabajos de campo. Esos falocarpos varían en longitud (de hasta 60 centímetros) y diámetro (de hasta 10 centímetros), en la forma (curva o recta), en el ángulo que forman con el cuerpo de quien lo lleva puesto, en el color (rojo o amarillo) y en la decoración (por ejemplo, rematados por un trocito de piel de algún animal). Todos los hombres tienen una colección de falocarpos de diversos tamaños y formas, entre los que escogen el más adecuado para cada día según su estado de ánimo. Los antropólogos de sexo masculino, un tanto turbados, han interpretado que los hombres utilizan esos falocarpos movidos por la modestia o el deseo de ocultar su pene, interpretación sobre la que mi mujer hizo un sucinto comentario al ver el falocarpo en cuestión: «¡Es la forma menos modesta de demostrar la modestia que he visto en mi vida!».

En consecuencia, y por sorprendente que parezca, aún quedan por dilucidar una serie de importantes funciones del pene, las cuales pueden constituir un área de investigación de sumo interés.

Pasando de la anatomía a la fisiología, el primer factor que se nos presenta es el modelo de actividad sexual de los humanos, un modelo extraño comparado con los de otras especies de mamíferos. La mayoría de los mamíferos permanecen sexualmente inactivos durante la mayor parte del tiempo y solo copulan cuando la hembra está en estro —es decir, cuando está ovulando y tiene capacidad para ser fecundada—. Las hembras parecen «saber» en qué momento ovillan, puesto que solicitan el acto sexual al ofrecer sus genitales a los machos. Con objeto de facilitar la comprensión del mensaje a los machos, algunas primates son aún más explícitas: la zona que rodea la vagina, y en algunas especies también las nalgas y los pechos, se les hincha y colorea de rojo, rosa o azul. Este despliegue visual de la disponibilidad de la hembra ejerce sobre los simios el mismo efecto que sobre los varones la visión de una mujer vestida seductoramente. En presencia de hembras con los genitales inflamados y relucientes, los simios machos posan con insistencia la vista en esa zona de la anatomía de la hembra, producen altos niveles de testosterona, intentan copular con mayor frecuencia y penetran con mayor rapidez y tras un período más corto de frotamientos pélvicos que en presencia de hembras sin ese tipo de características.

Los ciclos sexuales humanos son notablemente diferentes. Las hembras humanas mantienen su receptividad sexual de un modo más o menos constante, en lugar de restringirla estrictamente al breve período del estro. Tanto es así que, pese a la abundancia de estudios orientados a establecer si la receptividad de la mujer varía a lo largo del ciclo menstrual, aún no se ha encontrado una respuesta que suscite el acuerdo general, como tampoco se ha dilucidado en qué fase del ciclo alcanza su punto álgido la receptividad de la mujer en caso de que varíe.

El fenómeno de la ovulación está tan oculto en las mujeres que hasta 1930 no se consiguió obtener información científica precisa sobre el momento en que se producía. Hasta entonces, muchos médicos creían que las mujeres podían concebir en cualquier momento del ciclo, e incluso que las posibilidades de hacerlo eran mayores durante la menstruación. A diferencia de los simios machos, a quienes les basta con echar un vistazo alrededor para descubrir a las monas hinchadas y coloreadas, el infortunado varón humano no tiene ni la menor idea de cuáles son las mujeres de su entorno que están ovulando y en disposición de ser fecundadas. Las propias mujeres, si bien pueden llegar a reconocer sensaciones asociadas con la ovulación, encuentran difícil determinar ese momento, aún con la ayuda de mediciones de la temperatura y de la calidad del mucus vaginal. Es más, las madres potenciales de hoy día, a las que les interesa controlar el momento de la ovulación para quedarse embarazadas o evitar el embarazo, recurren a fríos métodos de cálculo aprendidos con esfuerzo en los libros. No les queda otra alternativa, puesto que carecen de ese conocimiento innato e instintivo sobre su receptividad sexual por el que se guían las hembras de otras especies de mamíferos.

Como consecuencia del enmascaramiento de la ovulación, de la permanente receptividad sexual de las mujeres y de la brevedad del período fértil dentro de cada ciclo menstrual, la mayoría de los coitos tienen lugar en momentos inadecuados para la concepción. La situación se complica aún más porque la duración del ciclo menstrual varía más entre las mujeres y de un ciclo a otro en el caso de cada mujer que entre las otras especies de mamíferos. En consecuencia, incluso una pareja de recién casados que no utilice métodos anticonceptivos y haga el amor con una frecuencia máxima, tiene unas probabilidades de concebir de tan solo el 28 por ciento por ciclo menstrual. Los criadores de animales se desesperarían si la fertilidad de una vaca galardonada fuera tan baja; aunque, por suerte para ellos, se puede programar una única inseminación artificial con unas probabilidades del 75 por ciento de que la vaca quede fecundada.

Sea cual sea la función biológica básica que desempeña la copulación entre los humanos, es evidente que no se trata de la procreación, que no es más que un producto secundario ocasional. En los tiempos que corren, cuando el excesivo crecimiento de la población constituye un grave problema, la doctrina de la Iglesia católica sobre la copulación, según la cual la concepción es su propósito natural y el método Ogino-Knaus el único permitido para el control de la natalidad, representa una lamentable paradoja. El método Ogino-Knaus funcionaría a las mil maravillas entre los gorilas y la mayoría de las demás especies de mamíferos, pero los humanos somos diferentes. En ninguna especie se ha desligado tanto el objetivo de la copulación de la procreación, ni el método Ogino-Knaus resulta tan inadecuado para el control de la natalidad como en la especie humana.

Para los animales, la copulación constituye un lujo arriesgado. Mientras está ocupado in acto flagrante, un animal quema calorías muy valiosas, pierde un tiempo precioso que podría dedicar a recolectar alimentos y queda indefenso ante los depredadores ansiosos de devorarlo y los rivales deseosos de usurpar su territorio. En consecuencia, la copulación se convierte en algo que debe realizarse en el menor tiempo necesario para conseguir que la hembra quede fecundada. En contraste, las relaciones sexuales humanas, entendidas como medio de conseguir la fecundación, tendrían que calificarse de enorme desgaste de energías y de pérdida de tiempo, y catalogarse entre los fracasos de la evolución. Si, como el resto de los mamíferos, los humanos hubiéramos conservado una alternancia regular de los períodos de celo, nuestros ancestros cazadores-recolectores podrían haber consagrado el tiempo perdido en actividades sexuales a atrapar más mastodontes. A la luz de esta perspectiva de las relaciones sexuales, que pone el acento en sus resultados, parece que cualquier tribu de cazadores-recolectores donde las hembras hubieran demostrado su celo con señales evidentes podría haber mantenido a una prole más numerosa y vencido a las tribus vecinas.

Así pues, el problema más enconadamente debatido de la evolución de la reproducción humana es por qué hemos llegado a ocultar el momento de la ovulación y a qué propósito sirve la copulación desligada de la ovulación. La única respuesta que ofrecen los científicos es que el sexo reporta placer, algo que nadie pone en duda, pero el hecho es que fue la evolución la que lo convirtió en lo que es. Si nuestra desacompasada forma de copular no nos aportara beneficio alguno, una especie de humanos mutantes, cuya evolución no les hubiera llevado a disfrutar del sexo, se habría adueñado del mundo.

La paradoja del ocultamiento de la ovulación está relacionada con la paradoja de que los humanos practiquen el sexo a escondidas. Los demás animales de hábitos grupales mantienen relaciones sexuales en público, ya sean monógamas o promiscuas. Las parejas de gaviotas copulan en medio de la colonia; una chimpancé hembra en celo puede aparearse consecutivamente con cinco machos en presencia de los otros cuatro. ¿Por qué la preferencia por la copulación en la intimidad constituye un rasgo privativo de los humanos?

Seis teorías, si no más, sobre los orígenes del enmascaramiento de los síntomas externos de la ovulación y del hábito de copular a escondidas son en la actualidad objeto de debate entre los biólogos. Es curioso que este debate sirva, como si de un test de Rorschach se tratase, para poner de manifiesto el género y el modo de pensar de los científicos que participan en él. Las distintas teorías y sus defensores son los siguientes:

1. Teoría preferida por la mayoría de los antropólogos varones de mentalidad tradicional. Según esta perspectiva, el ocultamiento de la ovulación y la copulación son resultados evolutivos encaminados a fomentar la cooperación y reducir la agresión entre los varones cazadores. ¿Cómo podrían los cavernícolas haber llevado a cabo con éxito el preciso trabajo de equipo necesario para cazar a un mamut si el mismo día hubieran estado enzarzados en una disputa por los favores públicos de una mujer en celo? El mensaje implícito en esta teoría es que la importancia de la psicología femenina radica en sus efectos sobre los vínculos entre los varones, los cuales son los verdaderos motores de la sociedad. No obstante, el componente flagrante sexista de esta teoría podría eliminarse si la ampliáramos para decir que si las señales del celo y las relaciones sexuales fueran visibles, entorpecerían la marcha de la sociedad humana debido a sus efectos en los vínculos entre las mujeres, entre los hombres y las mujeres y entre los propios hombres.

Con objeto de ilustrar la versión ampliada de la teoría dominante, imaginemos una telenovela ficticia sobre cómo sería la vida de los cazadores-recolectores de la actualidad si el momento de la ovulación no se enmascarase y la copulación no se practicara en la intimidad, los protagonistas de nuestra telenovela son tres matrimonios: Bob y Carol, Ted y Alice y Ralph y Jane. Bob, Alice, Ralph y Jane trabajan en la misma empresa; ellos se dedican a buscar calientes y ellas a gestionar las cuentas por pagar. Carol y Ted trabajan en otras empresas.

Cierta mañana, Alice y Jane descubren al despertarse que su piel se ha teñido de un rojo vivo para anunciar su inminente ovulación y su receptividad sexual. Alice y Ted hacen el amor en casa antes de marcharse a sus respectivos trabajos. Jane y Ralph van juntos a la oficina, y allí copulan de vez en cuando sobre un sofá y en presencia de sus compañeros de trabajo.

Un impulso sexual irrefrenable se apodera de Bob al ver a Alice y a Jane vivamente coloreadas de rojo y ante el espectáculo de Jane y Ralph copulando. Bob no consigue concentrarse en su trabajo y hace reiteradas proposiciones a Jane y a Alice.

Ralph consigue que Bob deje en paz a Jane.

Alice le guarda fidelidad a Ted y rechaza a Bob, pero la tensión interfiere en su trabajo.

Para Carol, la jornada laboral transcurre en un continuo consumirse de celos pensando en que el patente atractivo sexual de Alice y Jane puede seducir a Bob en un momento en que ella no muestra las mismas señales.

El resultado es que ese día apenas se captan clientes ni se gestionan cuentas. Entretanto, otras empresas, donde las mujeres no ofrecen señales visibles de la ovulación y donde no se copula en público, van prosperando. Llega al fin el día en que la empresa de Bob, Alice, Ralph y Jane quiebra. Las únicas empresas que consiguen salir adelante son aquellas en las que la ovulación y la copulación se desarrollan ocultamente.

Esta parábola indica que la teoría tradicional, según la cual la evolución llegó a enmascarar la ovulación y la copulación con objeto de favorecer la cooperación en las sociedades humanas, es plausible. Sin embargo, esta no es la única teoría verosímil; a continuación expondremos brevemente otras teorías alternativas.

2. Teoría preferida por numerosos antropólogos varones de mentalidad tradicional. El ocultamiento de la ovulación y la copulación refuerza los vínculos entre un hombre y una mujer concretos y de ese modo ponen los cimientos de la familia humana. Gracias a su permanente receptividad y atractivo sexual, las mujeres pueden satisfacer a sus hombres ininterrumpidamente, retenerlos a su lado y recompensarles por la ayuda que les prestan en la crianza de los hijos. El mensaje sexista de esta teoría es que las mujeres evolucionaron del modo adecuado para hacer felices a los hombres. Sin embargo, queda sin explicar por qué las parejas de gibones, cuya inquebrantable fidelidad debería convertirlas en modelo para la mayoría moral, permanecen siempre unidas a pesar de que solo mantienen relaciones sexuales cada varios años.

3. Teoría propuesta por un antropólogo varón de ideas más avanzadas (Donald Symons). Symons advirtió que cuando un chimpancé macho cobraba una presa pequeña, prefería compartirla con una hembra que estuviera en celo que con otra que no lo estuviera. Basándose en este fenómeno, Symons dedujo que las hembras humanas podían haber desarrollado el estado permanente de celo con objeto de asegurarse un abastecimiento continuo de carne y a cambio concederían sus favores sexuales a los varones cazadores. No obstante, a Symons tampoco le pasó inadvertido el hecho de que, en la mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores, las mujeres apenas tienen voz en la elección de marido, y eso le llevó a formular una teoría alternativa. En esas sociedades impera el patriarcado y los clanes de hombres intercambian hijas casaderas a su libre albedrío. Sin embargo, al retener permanentemente sus atractivos sexuales, incluso una mujer casada con un hombre de rango inferior puede seducir a otro de rango superior y conseguir que les transmita sus genes a sus hijos. Aunque las teorías de Symons incorporan elementos machistas, cuando menos representan un paso adelante, puesto que suponen que las mujeres persiguen con inteligencia sus propios objetivos.

4. Teoría propuesta por un biólogo y una bióloga (Richard Alexander y Katherine Noonan). Si el hombre reconociera las señales de la ovulación, podría emplear ese conocimiento para fecundar a su mujer copulando con ella exclusivamente en dichos momentos y dedicar el resto del tiempo a mariposear con la mayor tranquilidad, sabiendo que su mujer se había quedado embarazada o, al menos, no estaba sexualmente receptiva. En consecuencia, las mujeres desarrollaron el ocultamiento de la ovulación con el fin de explotar la preocupación de los hombres con respecto a la paternidad y obligarles a establecer vínculos permanentes con ellas. Al desconocer el momento de la ovulación, un hombre se ve forzado a copular más a menudo con su mujer para aumentar las posibilidades de fecundarla y de ese modo le queda menos tiempo para flirtear con otras. Esta solución sin duda favorece a las mujeres, pero también a los hombres, que, por un lado, adquieren confianza en su paternidad y, por otro, dejan de lado la preocupación de que su mujer pueda atraer a otros competidores al teñirse de rojo un día determinado. Al fin tenemos una teoría aparentemente basada en la igualdad de los sexos.

5. Teoría propuesta por una sociobióloga (Sarah Hrdy). Hrdy observó con asombro que muchos primates —no solo los monos, sino también los mandriles, los gorilas y los chimpancés comunes— tienen por costumbre matar a las crías de sus congéneres. La madre así desposeída vuelve a entrar en celo y a menudo se aparea con el asesino de sus hijos, de tal modo que este aumenta su prole. (Este tipo de violencia es común en la historia de la humanidad: los conquistadores matan a los hombres y niños del pueblo vencido y perdonan la vida a las mujeres). Hrdy dedujo que el enmascaramiento dé los síntomas de la ovulación se desarrolló a modo de contraofensiva con objeto de permitir que las mujeres manipularan a los hombres al sembrar dudas sobre la atribución de la paternidad. Una mujer que distribuyera ampliamente sus favores conseguiría asegurarse la ayuda de muchos hombres para alimentar a sus hijos (o, cuando menos, evitaría que los matasen), por cuanto todos se tendrían por posibles progenitores de su prole. La teoría de Hrdy, sea o no acertada, tiene en su haber el logro de invertir los términos convencionales del sexismo masculino y transferir el poder sexual a las mujeres.

6. Teoría propuesta por otra sociobióloga (Nancy Burley). Los recién nacidos humanos pesan por término medio tres kilos, el doble que un gorila recién nacido, pese a que las gorilas, de unos 90 kilos de peso, son por lo general mucho más corpulentas que las mujeres. El hecho de que el tamaño relativo de los recién nacidos con respecto a sus madres sea mucho mayor en el caso de los humanos que en e de los simios convierte el parto de las mujeres en una labor particularmente dolorosa y arriesgada. Antes de que se desarrollara la medicina moderna, muchas mujeres morían en o a consecuencia del parto, en tanto que nunca he tenido noticia de una gorila o chimpancé que corriera esa suerte. Una vez que la inteligencia de los humanos se desarrolló hasta el punto de permitirles relacionar la concepción con la copulación, las mujeres podrían haber decidido evitar copular durante el período de la ovulación para ahorrarse los sufrimientos y peligros de dar a luz. Ahora bien, esas mujeres habrían dejado una descendencia mucho menor que las mujeres que no detectaran el momento de la ovulación. Así pues, en tanto que los antropólogos varones conciben el enmascaramiento de la ovulación como un rasgo que las mujeres desarrollaron para beneficiar a los hombres (teorías 1 y 2), Nancy Burley cree que las mujeres desarrollaron ese rasgo para engañarse a sí mismas.

¿Cuál de las seis teorías sobre el desarrollo del enmascaramiento de la ovulación es correcta? La biología no se pronuncia con segunda sobre esta cuestión, que solo se ha convertido en objeto de estudios serios hace pocos años. Este dilema ejemplifica el eterno problema de la biología evolutiva, a saber, establecer las causas de los fenómenos; se trata de un problema compartido por la historia, la psicología y otras muchas áreas de estudio en las que es imposible manipular las variables para realizar experimentos controlados. Tales experimentos constituirían el método más convincente de demostrar la causa o la función de un fenómeno. Si fuera posible recrear una tribu donde las mujeres mostraran síntomas externos el día de la ovulación, podríamos comprobar si ese hecho destruía la cooperación dentro de la pareja o entre las parejas, o si las mujeres empleaban ese conocimiento para evitar el embarazo. Ante la imposibilidad de realizar experimentos de ese tipo, nunca podremos saber con certeza cómo sería una sociedad humana actual en la que la ovulación no estuviera enmascarada.

Si es difícil determinar las funciones de los fenómenos que ocurren boy día ante nuestros propios ojos, ¡cuánto más complejo no será descubrir las funciones que cumplían los fenómenos del pasado! Sabemos que los huesos y los utensilios de los humanos eran diferentes hace cientos de miles de años, cuando las señales visibles de la ovulación quizá estuvieran desapareciendo. Es probable que en aquel entonces la sexualidad humana, incluida la función desempeñada por el ocultamiento de la ovulación, fuera diferente, pero es difícil imaginar cómo era. Las interpretaciones del pasado siempre corren el riesgo de degenerar en mera «paleopoesía»: historias tejidas a partir de algunos vestigios fosilizados con las que expresamos, como a través de un test de Rórschach, nuestros prejuicios personales y que carecen de toda validez en tanto que interpretaciones objetivas del pasado.

No obstante, después de haber examinado seis teorías verosímiles, no es posible descartar el problema que nos ocupa sin antes haber intentado elaborar una síntesis. En este punto volvemos a enfrentarnos con un problema omnipresente cuando se trata del principio de causalidad. Los fenómenos complejos, como el ocultamiento de la ovulación, casi nunca están condicionados por un solo factor. Sería tan absurdo buscar una causa única para el fenómeno de la desaparición de los síntomas externos de la ovulación como pretender que un único problema desencadenó la Primera Guerra Mundial. La realidad es que en el período de 1900 a 1914 una serie de factores más o menos independientes promovían la guerra, en tanto que otros favorecían la paz. La contienda estalló cuando la balanza finalmente se inclinó hacia el lado de los factores que propiciaban la guerra. Sin embargo, la constatación de esta realidad no justifica caer en el extremo opuesto y «explicar» los fenómenos complejos mediante la elaboración de una desmesurada lista de los posibles factores que han intervenido.

El primer paso para reducir la lista de seis teorías sobre el problema que nos ocupa es tomar en consideración que fueran cuales fuesen los factores que en un pasado remoto motivaron el desarrollo de nuestros peculiares hábitos sexuales, estos no habrían perdurado hasta la actualidad si no hubiera sido por la influencia de otros factores. Ahora bien, los factores que motivaron la aparición de nuestros rasgos distintivos no tienen por qué ser los mismos que hoy día mantienen la funcionalidad de dichos rasgos. En concreto, los factores mencionados en las teorías 3,5 y 6 quizá fueran relevantes hace mucho tiempo, pero ese no parece ser el caso de hoy día. En la actualidad, tan solo una minoría de mujeres recurren al sexo para conseguir que muchos hombres les proporcionen alimentos y otros recursos, o para sembrar la ambigüedad sobre la paternidad de sus hijos e implicar a muchos hombres en la manutención de su prole. La función qué estos factores pudieran desempeñar en el pasado entra en el terreno de la paleopoesía, aunque se trate de una paleopoesía verosímil. Creo que, hoy por hoy, debemos conformarnos con intentar comprender las funciones actuales del ocultamiento de la ovulación y de la copulación frecuente y en privado. En este terreno, nuestras suposiciones podrán cuando menos basarse en la introspección y en la observación de los otros.

En mi opinión, los factores que sustentan las teorías 1, 2 y 4 continúan siendo funcionales en la actualidad y constituyen facetas de un mismo rasgo paradójico de la organización social humana. Me refiero a la paradoja de que un hombre y una mujer con deseos de que sus hijos (y sus genes) sobrevivan deben cooperar entre sí durante muchos años en la crianza de su prole, pero a la vez deben cooperar económicamente con otras parejas de su entorno. Es evidente que las relaciones sexuales habituales refuerzan los vínculos de unión entre un hombre y una mujer, los cuales se sentirán más unidos entre sí que con otros hombres y mujeres a los que ven a diario, pero con los que no mantienen relaciones sexuales. El enmascaramiento de los síntomas de la ovulación y la constante receptividad sexual favorecen esta nueva función del sexo (nueva con respecto a los hábitos de la mayoría de los mamíferos), a saber, la de promover los vínculos sociales, sin limitarse a ser un mecanismo orientado a la procreación. Esta función no es, como supone la versión machista de las teorías 1 y 2, un señuelo que las mujeres frías y calculadoras lanzan a los hombres hambrientos de sexo, sino un estímulo para ambos sexos. No solo han desaparecido todas las señales externas de la ovulación, sino que el acto sexual tiene lugar en la intimidad, con objeto de subrayar la distinción entre los compañeros sexuales y no sexuales dentro de un grupo de personas con fuertes vinculaciones. El enigma de por qué los gibones practican la monogamia sin gozar de la compensación que supone mantener relaciones sexuales constantes es fácil de explicar: las parejas de gibones apenas tienen relación social, y ninguna económica, con otras parejas de su especie.

El tamaño de los testículos del hombre también puede interpretarse como una consecuencia de la paradoja básica de la organización social humana. Los testículos del hombre son mayores que los del gorila, puesto que los humanos practican el sexo a menudo por puro placer, pero son menores que los de los chimpancés porque los humanos son más monógamos que estos. El descomunal pene masculino tal vez se haya desarrollado como un símbolo arbitrario de potencia sexual, tan arbitrario como la melena del león o los grandes pechos de las mujeres. ¿Por qué no fueron las leonas las que desarrollaron unos pechos de gran tamaño, los leones un pene descomunal y los hombres una melena? Si ese hubiera sido el caso, las señales externas intercambiadas habrían cumplido su función sin ningún problema. El que no fuera así puede deberse al azar de la evolución, a la relativa facilidad con que cada especie y sexo podía desarrollar los rasgos que hoy les caracterizan.

Esta exposición no puede darse por concluida sin antes hacer referencia a un fenómeno fundamental al que todavía no se ha aludido. Hemos hablado de la sexualidad humana en su forma idealizada, es decir, de parejas monógamas (además de algunos casos de poliginia), en las que el mando no alberga dudas sobre la paternidad de su prole y está dispuesto a colaborar en la crianza en lugar de dedicarse a mariposear con otras mujeres. Creo que emplear este ideal ficticio como objeto está justificado por el hecho de que las costumbres de los humanos se asemejan mucho más a este ideal que las de los mandriles o los chimpancés, pero no por ello debemos tomarlo como una realidad. En cualquier sistema social con unas normas de conducta prescritas existe el riesgo de que los individuos infrinjan las normas cuando las ventajas de la infracción superan el peso de las sanciones. El problema se convierte, por tanto, en una cuestión cuantitativa: las infracciones pueden ser tan habituales como para que el sistema entre en quiebra, o bien producirse con cierta frecuencia, pero sin llegar a destruirlo, o bien constituir una excepción. Traducida a términos de la sexualidad humana, esta cuestión puede formularse así: ¿cuántos hijos se conciben fuera del matrimonio: el 90, el 30 o el 1 por ciento? En el siguiente capítulo analizaremos esta pregunta y sus consecuencias.