Durante la noche varios grupos de soldados talaron los pocos pinos que había y los subieron hasta donde estaban los doce soldados y el pedrero. Todos, menos un grupo que quedó debajo guardando los caballos, subieron hasta el farallón y se ocultaron en las grietas y hendiduras. Con los troncos que llevaban y unas cuerdas fabricaron durante la noche un pequeño e inestable puente portátil.

En la madrugada del 23 de enero una sección de atacantes inició una carrera que sorprendió a los defensores. Cuando estos se quisieron dar cuenta los españoles habían tendido su tosca pasarela por encima del tajo, pese a la lluvia de flechas y piedras de los indios. Ya estaba un grupo de atacantes al otro lado cuando uno de los soldados cortó sin querer la cuerda que unía la pasarela, que cayó al abismo. Ahora el grupo estaba aislado de sus compañeros por un corte en la roca de decenas de metros de profundidad y los defensores se dispusieron a acabar con ellos.

Separados de sus compañeros y atacados por una muchedumbre de enemigos, los españoles tenían que acabar sucumbiendo por el cansancio y las heridas. A corta distancia, sus armas de acero y su habilidad como espadachines les daba una notable ventaja que aumentaba con las recias protecciones que llevaban, pero también el peso de las armas les agotaba en la lucha contra cientos de enemigos que, además, se relevaban una y otra vez con nuevos combatientes. La situación reclamaba un héroe o un milagro y encontró ambas cosas.

Los arcabuceros concentrados al otro lado del tajo no podían disparar contra la masa de combatientes, pues podían herir o alcanzar a sus compañeros, y veían con desesperación la dramática lucha que se desarrollaba al otro lado. En ese momento, Gaspar Pérez de Villagrá salió corriendo hacia el precipicio y dando un salto inconcebible alcanzó el otro lado de la sima. Con el apoyo de sus acorralados compañeros, alcanzó la cuerda de la pasarela y la aseguró de nuevo. Había otra vez un paso, por el que los soldados de Zaldívar pudieron cruzar para ayudar a sus compañeros.

Lo que ocurrió en las horas siguientes fue uno de los combates más feroces de la historia de América del Norte. Con una desproporción de uno contra diez, los españoles comenzaron a abrirse paso entre los enjambres de guerreros indios que los acosaban y con sus picas, alabardas, dagas y espadas avanzaron metro a metro, combatiendo contra enemigos cargados de valor que les disputaron cada esquina y cada piedra de la ciudad. La lucha fue brutal. Aturdidos por los golpes de mazas y macanas, por los cortes de los cuchillos y calvas de piedra y acribillados de flechas hasta el extremo de parecer erizos, los hombres del grupo de Zaldívar se fueron apoderando de la ciudad.

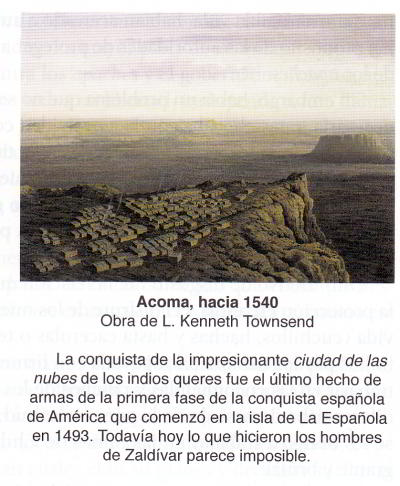

Atemorizados ante seres que no parecían humanos, los defensores se refugiaron en sus casas, que por sí mismas, con sus techos planos y sus terrazas constituían excelentes posiciones defensivas. La Roca había caído, pero quedaba aún la ciudad de Acoma, un espacio de casi medio kilómetro de muros entrelazados como en un complejo laberinto. Enfrente, con las armaduras y los cascos abollados, sangrando por mil heridas y con contusiones y huesos rotos, los españoles supervivientes se concentraron una vez más dispuestos a acabar de una vez con la resistencia.

De nuevo se repitió la ceremonia y un heraldo conminó a la rendición a los defensores, a los que se prometió el perdón si se declaraban súbditos del rey de España. Tres veces se repitió la oferta de rendición y por tres veces fue rechazada. Como Cortés en Tenochtitlán, Zaldívar tuvo que tomar la ciudad casa por casa.

El pedrero se colocó en primera linea y disparó contra las casas. Fue un proceso lento y sangriento, cada disparo del cañón demolía una pared o abría una brecha en los muros, por la que los rodeleros y piqueros españoles se introducían para acabar con los defensores con sus espadas y cuchillos de acero.

A los aullidos de los guerreros se unían los gritos de las mujeres y de los niños, más aún cuando algunas casas empezaron a arder. Una gran cantidad de humo comenzó a invadir la ciudad, dificultando la respiración y la visión. En medio de la confusión, algunas casas se hundieron al caer los techos y a los españoles les costó sacar a mujeres y niños para que no cayesen abrasados entre las llamas o muertos de asfixia por la densa humareda.

La rendición

En la tarde del 24 de enero los defensores comenzaron a flaquear. Muchos de ellos, desesperados, se lanzaron al vacío antes que rendirse [21] y poco después los ancianos salieron de sus refugios y pidieron tregua, algo que los agobiados y agotados españoles aceptaron de inmediato.

La práctica totalidad de los aliados navajo habían caído, al igual que los responsables de la muerte de Juan Zaldívar y sus compañeros, por lo que su hermano concluyó que no era preciso más castigo. La ciudad de Acoma había quedado en ruinas y dos terceras partes de sus casas estaban destruidas. Todos los almacenes en los que se guardaban las provisiones, estaban arrasados. Quinientos de sus defensores —en una ciudad de mil habitantes— estaban muertos y todo el trabajo de años de acarrear piedras, arcilla, adobe y madera hasta la cumbre se habían perdido y sería necesario comenzar de nuevo. El castigo sufrido por los indios había sido terrible.

En los alrededores de Acoma pronto se supo que los diablos blancos habían tomado la ciudad de las nubes y que los invencibles queres habían perdido su inconquistable fortaleza. El miedo cundió entre los indios pueblo que esperaban el momento de acabar con los españoles de San Gabriel, y concluyeron que estos debían de estar protegidos por algún embrujo o poder oculto y decidieron presentarse ante Oñate en señal de sumisión, llegando al extremo de entregarle a los queres que se habían refugiado entre ellos.

De esta manera, el conquistador de Nuevo México supo de la victoria de Zaldívar, que llegó poco después con sus hombres tras una dura marcha en medio de la nieve. Todos los españoles estaban heridos y toda su vida guardaron en sus terribles cicatrices el recuerdo de uno de los combates más asombrosos que recuerda la historia. Habían tenido solo dos muertos y uno de ellos, Lorenzo Saldo por fuego amigo, ya que lo abatió por error su compañero Arsenio Archuleta. También llevaba Zaldívar a ochenta muchachas de Acoma para que fuesen educadas por las monjas en México.

Los habitantes de Acoma, los más duros e implacables de los indios pueblo, se recuperaron pronto de la derrota y tras reconstruir su ciudad siguieron enfrentados, orgullosos y desafiantes, al poder español en Nuevo México. Mantuvieron formalmente la sumisión a la Corona, pero en el fondo de su alma jamás aceptaron la derrota.

En 1629 fray Juan Ramírez decidió fundar una misión en la ciudad y partió hacia ella, sin aceptar la escolta que le había sido ofrecida. Eras llegar a los pies de Acoma, los habitantes no dudaron en lanzarle varias flechas. En ese momento una niña que estaba contemplando lo que ocurría, resbaló y cayó al abismo, rebotando en la arena y deslizándose hasta un lugar que no podía ser visto por los indios que estaban arriba. Fray Juan que vio lo ocurrido se acercó a recogerla y la subió sana y salva a la ciudad. Asombrados los queres creyeron que era un mago o alguien con extraordinarios poderes y le permitieron quedarse en la ciudad, en la que vivió por espacio de veinte años, catequizando a sus pobladores, enseñándoles el español y convenciéndoles para que construyeran una gran iglesia, que edificaron con enorme trabajo y esfuerzo. Cuando fray Juan Ramírez murió en 1664, los antaño feroces habitantes de Acoma eran los más civilizados de todos los indios pueblo.

Desgraciadamente, la vida en la frontera no fue nunca sencilla. En agosto de 1680, los queres se unieron a la rebelión general de los pueblo y asesinaron al sucesor de Ramírez, fray Lucas Maldonado.

Acoma no fue recuperada hasta 1692, cuando se rindió a Diego de Vargas, que estaba al mando de las tropas que reconquistaron la provincia, aunque el fruto del trabajo del incansable y valeroso fray Juan se había perdido. La iglesia estaba destruida y el espíritu de la guerra había prendido en los queres que en 1696 se rebelaron de nuevo y rechazaron el ataque de Vargas en el mes de agosto de dicho año. Pero la bondad mostrada una y otra vez por los religiosos de Nuevo México no pudo ser olvidada.

En 1700 los indios aceptaron reconstruir la misión y con paciencia levantaron de nuevo la iglesia de Acoma, una de las más asombrosas del mundo y que aún se conserva como prueba del tesón de los misioneros españoles.

En 1728, por última vez, se rebeló Acoma contra las autoridades virreinales, pero en esta ocasión la revuelta fue fácilmente sofocada y a lo largo del siglo XVIII los pueblo se convirtieron en un modelo de integración indígena en la cultura occidental, pero manteniendo sus tradiciones y costumbres. Su conducta pacífica les evitó el choque con los norteamericanos, siendo ellos y los navajo los grupos indios más numerosos que viven en la actualidad en los Estados Unidos.

La ciudad de Acoma es un monumento nacional. Sigue habitada y sus habitantes usan el sendero en el que fray Juan fue atacado, al que denominan el «camino del padre».

Crece la Colonia. Nueva exploraciones

Pocas semanas antes de la fundación de San Gabriel fallecía en El Escorial el monarca más poderoso del mundo, Felipe II. Su hijo y sucesor, Felipe III, encargó los asuntos de gobierno al duque de Lerma, que dio más poder al Consejo de Indias en las cuestiones que afectaban a América. Entre tanto, en Nuevo México, tras la terrible guerra de Acoma, no había llegado la paz. Los jumanos se habían negado a entregar el tributo y se mostraban violentos, lo que motivó una dura expedición de castigo de los jinetes de Oñate.

El problema para la prosperidad y futuro de la nueva colonia era el de siempre, conseguir nuevos pobladores. A tal efecto en marzo de 1599 Oñate envío una carta al virrey en la que le contaba los asuntos de Acoma y le solicitaba refuerzos. También envío reclutadores de colonos a México que presentaron una imagen ideal de Nuevo México, tal como el propio Oñate había hecho en su carta al virrey. Después de varios meses de trabajo, Pérez de Villagrá partió de Santa Bárbara hacia la nueva colonia el 5 de septiembre de 1600. Esta vez llevaba consigo cuatro piezas de artillería, doce mosquetes, municiones y armas blancas de repuesto en cuatro carros, con setenta y dos bueyes, y cuarenta caballos de refuerzo. En la expedición iban setenta y tres soldados, muchos acompañados de sus familias, y algunos misioneros. Todos los nuevos colonos habían sido nombrados hidalgos, aunque algunos de ellos ya lo eran e incluso contaban con notable fortuna.

Tras una marcha sin incidentes notables, llegaron a San Gabriel a finales de diciembre de 1600. Seguramente debieron de quedar desencantados a la vista de la realidad del lugar que les habían presentado como maravilloso, pero para los residentes fue una gran alegría la llegada de los nuevos colonos.

Aprovechando la situación y la llegada de los esperados refuerzos, Oñate pasó a la búsqueda de nuevos territorios. Con este fin envió de nuevo a Vicente Zaldívar para alcanzar las costas de California, un viaje que fracasó por falta de provisiones al atravesar los infinitos territorios de los desiertos de Arizona. Entre tanto, Oñate partió en dirección a Quivira. Con él iban setenta y cinco voluntarios y sus familias, con 700 vacas, cabras y ovejas. Los expedicionarios atravesaron las praderas y contactaron con grupos de merodeadores apaches, pero al llegar a su destino vieron que la región era pobre y seca. Con enorme asombro se encontraron a dos españoles supervivientes de la expedición de Gutiérrez y Leyva que vivían integrados con los indios y les sirvieron de intérpretes. Siguiendo siempre hacia el norte se adentraron en las praderas de Kansas, hasta que sufrieron un duro ataque de los escanjaues, una belicosa tribu.

Los indios a pie no eran rival para los caballeros castellanos, aunque una población en un lugar tan remoto no podría sostenerse con seguridad ante las hostiles tribus de la región y los colonos decidieron regresar a Nuevo México. Pero cuando llegaron a San Gabriel, el 24 de noviembre de 1601, Oñate se encontró una desagradable sorpresa. Durante su ausencia el descontento de los pobladores de San Gabriel había aumentado. El responsable del gobierno en ausencia de Oñate, Francisco de Sosa Peñalosa, y fray Juan de Escalona, representante de los franciscanos, se enfrentaron a una protesta encabezada por los colonos Gregorio Cesar, Bernabé de las Casas y Alonso Sánchez. Amenazados por el hambre y la miseria, querían marcharse antes del regreso de Oñate, pues sabían que el capitán general se lo impediría.

Aunque algunos deseaban quedarse en Nuevo México, no pudieron convencer a quienes querían marcharse. Estos recogieron sus cosas y regresaron a México, pero los fieles a Oñate enviaron también un mensajero con una carta para el virrey en la que Peñalosa y Escalona contaban lo sucedido y eximían de culpa a los desertores. A su llegada, Oñate, indignado, envío a Zaldívar en su búsqueda, pero no los alcanzó, pues ya habían cruzado el Río Grande. Por otra parte, tanto el virrey como la Audiencia de México habían entendido sus motivos y los habían perdonado.

Esta nueva frustración impulsó a Oñate a hacer lo que desde un principio deseaba: depender directamente del Consejo de Indias y no tener que tramitar los asuntos de la nueva colonia a través de México. Con tal fin escribió una carta en la que ofrecía a equipar y mantener a 100 soldados a cambio de que el rey mantuviese 300 más, y solicitaba religiosos dominicos o de otra orden para reemplazar a los franciscanos, que según él no se habían comportado correctamente.

La carta se la entregó a Vicente Zaldívar, quien marchó a México y embarcó rumbo a España en Veracruz, pero el Consejo de Indias se negó a decidir hasta que llegase el informe pedido al virrey, que ahora era el marqués de Montesclaros, Juan de Mendoza. El nuevo virrey había pedido a los franciscanos que enviasen sustitutos para los que habían abandonado Nuevo México y apoyasen con suministros y alimentos a la nueva colonia, para lo cual consiguió un préstamo. Con esa ayuda la colonia sobrevivió, pero la sensación de soledad y olvido de los pobladores no cesó.

Desesperado, en 1604 Oñate tomó la decisión de intentar una vez más llegar al Pacífico. Tras marchar por desiertos y montañas, siguió el curso del Colorado hasta llegar al río Gila, desde el que alcanzó las costas de Baja California. Había realizado un viaje increíble, pero no contactó con naves españolas y se vio obligado a regresar a San Gabriel, donde encontró a varios padres franciscanos que, apoyados por una veintena de soldados, hablan sido enviados por el virrey para reforzar la colonia. Allí supo que el marqués de Montesclaros había enviado su propio informe al Consejo de Indias.

Oñate consideró seriamente su situación y se dio cuenta de que solo él podía solucionar el problema planteado a la colonia. Decidió marchar a México acompañado de fray Francisco Escobar, pero en San Bartolomé de Chihuahua consideró que si se presentaba a la Audiencia lo más probable es que no le dejaran regresar, por lo que entregó los documentos que llevaba a fray Francisco, con el encargo de que defendiera su propuesta ante el virrey, y luego regresó a San Gabriel.

Condena y rehabilitación

En España, el Consejo de Indias resolvió remitir todo el expediente al duque de Lerma, el valido del rey Felipe, quien decidió finalmente cesar a Oñate, que renunció al cargo en favor de su hijo Cristóbal en agosto de 1607. Una posibilidad que estaba contemplada en el contrato con la Corona.

La renuncia expresa de Juan de Oñate llegó en febrero de 1608 a la ciudad de México, donde había tomado de nuevo el cargo de virrey su amigo Luis de Velasco —quien firmó el contrato para al colonización de Nuevo México con el propio Oñate— y había terminado su mandato en Perú. Pero Velasco no tenía más remedio que cumplir las órdenes de España y no permitió abandonar Nuevo México a Oñate. La Corona tampoco reconocía el nombramiento de su hijo, y el nuevo gobernador interino debía ser Juan Martínez de Montoya, uno de los colonos.

La vida del adelantado de Nuevo México estaba hundida. Apenas un puñado de colonos, religiosos y soldados se agarraban al único punto que España mantenían en Nuevo México y toda su obra parecía que se iba a perder, pero afortunadamente no fue así.

De marcha hacía la capital de Nueva España el destino siguió golpeando a Juan de Oñate, pues cerca de Socorro su pequeño grupo fue atacado por los apaches. Tras un breve combate los españoles rechazaron a los indios, pero a costa de la muerte del hijo de Oñate, Cristóbal, que fue enterrado en tierra de Nuevo México junto a sus esperanzas de gloria y triunfo.

Oñate permaneció un tiempo en la capital de México, pues su amigo el virrey hizo todo lo posible para retardar el proceso. Pero cuando Luis de Velasco fue sustituido por el marqués de Guadalcázar, el proceso se aceleró y fue encontrado culpable de doce de las treinta acusaciones que había en su contra, entre ellas su severidad en los castigos a los desertores, su brutalidad con los defensores de Acoma, y sus engaños en algunas rendiciones de cuentas y en las descripciones de las riquezas mineras de la región.

También se juzgó a Gaspar Pérez de Villagrá y a otros de sus colaboradores, pues el estricto sistema de control de la corona española examinaba toda la trayectoria de ejercicio del cargo en la busca de abusos o fallos. La sentencia impuso a Oñate una sanción de seis mil ducados, perdió todos su títulos, se le prohibió volver a Nuevo México y se le ordenó abandonar el virreinato de Nueva España por lo menos durante cuatro años.

Tras vender todas sus propiedades, el conquistador apeló al Consejo de Indias y se trasladó a España, donde fue rehabilitado por el rey en 1621 y ejerció el importante cargo de inspector de las Reales Minas, hasta que falleció ya anciano en 1630.

Orgulloso, tal vez cruel, duro y enérgico, Oñate acometió una magna empresa con valor y decisión y poco antes de morir debió de conocer el Memorial de fray Alonso Benavides, que alababa los resultados de la tarea colonizadora de Nuevo México y reconocía sus éxitos. Es posible que la figura de Juan de Oñate esté hoy olvidada en España, sin duda de forma injusta, pero en Nuevo México se le sigue recordando a la altura que su obra merece.

El gobierno de Peralta y el nacimiento de Santa Fe

La destitución de Oñate y el cambio de gobierno fue percibido como algo malo en Nuevo México, pero las noticias llegadas de la capital del virreinato animaron a colonos y religiosos, que pensaban que, finalmente, se atenderían sus peticiones. Además, seguían incrementándose las conversiones de indios al cristianismo, hasta el extremo de que fue esa noticia la que determinó al virrey para no abandonar la nueva provincia y trasladar a los colonos al sur del Río Grande.

En consecuencia, el rey Felipe III, por advertencia del duque de Lerma y del Consejo de Indias, acordó mantener el territorio bajo la soberanía española, indicando al virrey «que no abandone la conversión de Nuevo México y que se aliente y sostenga la empresa de manera que la difusión del Evangelio no fracase en esas provincias por falta de obreros evangélicos y de los mantenimientos necesarios». Al mismo tiempo se recordaba que «los indios convertidos no deben ser obligados a ser súbditos de Católica Majestad a menos que su perseverancia en la fe sea imposible de otro modo; sino que deben ser dejados en el goce de su libertad y condición nativa en que se encontraban en el momento de su conversión», algo imposible, pero que demuestra claramente cuál era el espíritu que impulsaba el mantenimiento de la colonia y dio a Nuevo México su carácter distintivo.

En la primavera de 1609, reafirmado el propósito de la corona de mantener Nuevo México, tomó posesión del cargo de gobernador Pedro de Peralta. La formalidad oficial se realizó en México capital, donde el virrey le informó de su misión y del encargo del rey de buscar un lugar en el que fundar una ciudad que debía ser embrión de una gran capital para el territorio de Tierra Adentro, al norte del Río Grande. También debía de confirmar la cercana presencia del Atlántico, cuestión esta última que interesaba especialmente a Peralta, pues un puerto en la costa le permitiría tener un contacto permanente con España.

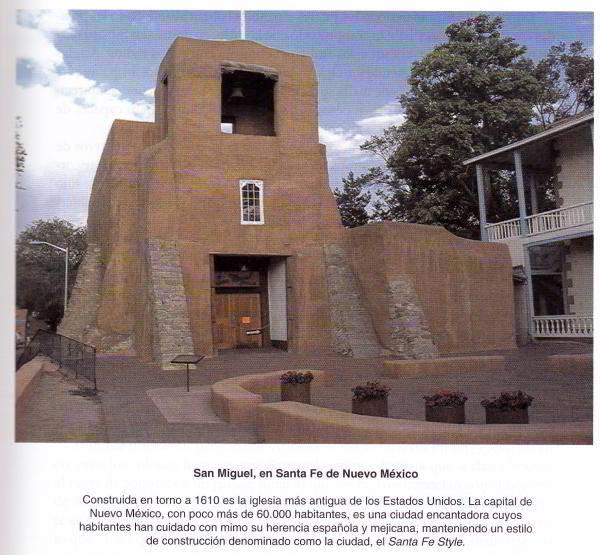

Una vez en San Gabriel, Peralta comunicó sus órdenes a Juan Martínez de Montoya, a quien reemplazaba en el cargo, y a los principales oficiales militares. El lugar finalmente elegido para fundar la nueva ciudad tenía algunas similitudes interesantes con la vega de Granada, por lo que se la llamó —y llama— Santa Fe, como la localidad granadina en la que se firmaron los acuerdos con Colón, si bien su nombre completo es Santa Fe de los Españoles y de San Francisco de Asís. San Gabriel fue abandonado y la población se trasladó a la nueva ciudad. Había nacido la primera capital del actual territorio de los Estados Unidos y corría el año de 1610.

Tras la fundación de Santa Fe la colonia se fue consolidando. Aumentó la población, y el comercio a través de la ruta abierta conocida como Camino Real de Tierra Adentró siguió progresando. A pesar de las dificultades y peligros del viaje, cada tres años partía una gran expedición conocida como «conducta» que llevaba a los colonos, desde el valle central de México hasta la remota capital de Nuevo México, ganado, materiales de construcción y muebles, ropa, telas y enseres de todo tipo. Pero además, el camino fue la vía de entrada de la lengua, las tradiciones y las costumbres españolas, que dejaron huella imborrable en la historia norteamericana.

De ovejas y caballos

Cuando los españoles se adentraron en Nuevo México cambiaron para siempre la región, ya que antes de introducir nuevas especies vegetales, desde el trigo a las naranjas, llevaron dos especies de animales que iban a transformar el paisaje, el medio de vida de los indios nómadas y la economía: las ovejas y los caballos.

Las humildes ovejas castellanas de raza churra ganaron la partida a las vacas, y se adaptaron mucho mejor al seco terreno de Nuevo México. Para gestionar los rebaños se introdujeron usos de la Castilla medieval, que tenía en la lana y las ovejas una parte importante de su economía. Introducido el sistema de pastoreo a la parte, los pastores, ya fuesen colonos o indios, se encargaban de cuidar todo el año el rebaño, entregando el 50% más de ovejas y quedándose con el resto. Eso hizo que algunos acabasen siendo propietarios de grandes fortunas.

El sistema de cuidado de los rebaños era como el de Europa y se basaba en la trashumancia en busca de pastos, siempre bajo la amenaza de lobos, pumas y tribus salvajes. El triunfo de la oveja sobre la vaca en Nuevo México, parte de Texas y Colorado, fue absoluto, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX se producirían graves conflictos con los colonos angloamericanos que se dedicaban a la cría extensiva de ganado vacuno y que odiaban y despreciaban a los ovejeros, pese a lo cual nada ha logrado borrar los rebaños de ovejas del paisaje del Oeste.

Los caballos españoles iban a dejar una huella imborrable en las grandes llanuras de los Estados Unidos. Los primeros habían llegado a México con Hernán Cortés desde Cuba —solo eran dieciséis— pero no fueron los padres de los caballos que todos asociamos al Oeste, pues los verdaderos antecesores de los caballos de las llanuras fueron los que acompañaban a la expedición de Juan de Oñate.

Los caballos que quedaron abandonados y vagando por las praderas y los robados por los indios en el Camino Real de tierra adentro dieron lugar a la denominada raza mesteña, conocida por los anglosajones con el nombre de mustangs, animales de pequeña alzada, apariencia robusta, perfil clásico con cuello grueso y crin abundante. Sus duros y resistentes cascos les permitían desplazarse en terrenos abruptos sin herraduras. Los indios fueron acostumbrándose a su presencia y mediados del siglo XVII eran capaces de montarlos.

Este hecho, como ocurrió en la Pampa argentina, marcó una diferencia esencial en la relación entre los europeos e indios, pues las tribus a caballo se convirtieron en un enemigo formidable, que ya no pudo ser vencido con facilidad. De ahí la obsesión de las autoridades de California de que los indios no aprendiesen a cabalgar, pues las tribus montadas no pudieron ser sometidas en muchos casos hasta bien avanzado el siglo XIX.

Convertidos en excelentes jinetes, tribus como los apaches se transformaron en un enemigo temible, que golpeaba y escapaba con la velocidad del rayo. Hacia 1680 no quedaban apaches sin montura, y a mediados del siglo XVIII todas las tribus de las llanuras, desde la frontera comanche de Texas hasta los Grandes Lagos, estaban dotadas de caballos. A partir de ese momento la sumisión de las tribus indígenas no iba a ser cosa fácil. Hubo que esperar a la industrialización y a la segunda mitad del siglo XIX para que los Estados Unidos se hiciesen con el control efectivo de los inmensos territorios del interior ocupados por los indios.

La rebelión de los indios pueblo

A lo largo del siglo XVII, en los años que siguieron a la fundación de Santa Fe, la colonización de Nuevo México siguió progresando y en unos pocos años el Camino Real de tierra adentro se configuró como una vía comercial eficaz que, pese a la amenaza constante de los indios hostiles, permitía que los lejanos pueblos de la nueva provincia tuviesen un futuro prometedor.

La colonización siguió extendiéndose incluso hacia el norte con la fundación de ranchos, poblados y pequeños puestos comerciales, hasta llegar al territorio de los indios taos, cerca de la frontera de Colorado. Los indios pueblo, una vez eliminados los núcleos hostiles, se habían sometido a la dominación española e incluso había comenzado a integrarse en la cultura sincrética y mestiza que dominaba en todo el virreinato de Nueva España.

Los nuevos cultivos y actividades artesanas introducidas por los misioneros, el nuevo ganado y los elementos materiales de la civilización occidental, que hacían más fácil la vida, habían acercado a ambas culturas, a lo que se unía el firme propósito de las autoridades de proteger a las tribus amigas de las incursiones de los apaches.

Sin embargo, había un problema que no se había solucionado con la habilidad necesaria, pues chocaba con la agresividad con la que los misioneros españoles, convencidos de la verdad absoluta de su fe, trataban a los infieles. La prohibición de los cultos y ceremonias tradicionales, que los sacerdotes católicos consideraban peligrosas prácticas paganas, habían ido generando un hondo malestar entre los indios, que veían amenazada su cultura por la obsesión de los misioneros de prohibir tales prácticas.

Otro motivo de disgusto fue la relación que había entre las ventajas que daba la protección española y el disfrute de los nuevos artículos que hacían más fácil la vida (cuchillos, hachas y hasta cacerolas o telas), y la obligación impuesta a los indios por los misioneros, apoyada con firmeza por las autoridades españolas, de trabajar en las encomiendas y ranchos de los colonos. Un trabajo duro que no se diferenciaba demasiado de la pura esclavitud. Por si fuera poco, a muchos indios se les obligó a trabajar en las minas de Chihuahua, lo que consideraban denigrante y brutal.

En la década de los años setenta del siglo XVII se produjo algo que iba a cambiar la historia de la guerras con los indios nómadas de las llanuras. Los apaches comenzaron a emplear caballos en sus incursiones contra los establecimientos de los colonos hispano-mejicanos y contra los indios sometidos. Las escasas tropas españolas que defendían la provincia, que habían sido capaces durante medio siglo de mantener el orden y la paz, se vieron cada vez más impotentes para detener esos ataques de los jinetes apaches.Éstos, cada vez más envalentonados, atacaban ya directamente a las patrullas españolas, que poco a poco fueron dejando de cumplir con su misión de protección, atemorizadas ante su inferioridad táctica en los combates, una situación que tardarían años en corregir. Por si fuera poco, la disentería y las enfermedades transmitidas por los europeos estaban diezmando a la población aborigen.

Los indios pueblo, que se veían presionados por los misioneros y descontentos con la forma en la que se les trataba, comenzaron a regresar a la vieja religión dirigidos por hechiceros que les enseñaban de nuevo las creencias tradicionales a lo que los franciscanos respondieron aumentando los castigos a quienes seguían las prácticas paganas. Alonso de Posada, que era entonces el responsable de la Iglesia en la provincia, interpretó que las danzas kachina eran prácticas de hechicería y en 1660 comenzó una dura campaña para acabar con ellas y ordenó la destrucción de las máscaras de esa tribu.

En 1675, el gobernador Juan Francisco Treviño ordenó a sus tropas que arrestasen a 47 hombres-medicina a los que se acusó de brujería. Cuatro acabaron condenados a la horca, y los restantes fueron encarcelados y sometidos a humillación pública. Cuando las noticias de lo que estaba ocurriendo llegaron a las aldeas de los pueblo, algunos jefes indios decidieron marchar con sus hombres a Santa Fe y exigir la libertad de los detenidos. La mayor parte de las escasas tropas del gobernador estaban en campaña contra los apaches y el gobernador Treviño, atemorizado, cedió a la presión y puso a todos en libertad, incluyendo a uno llamado Po’Pay —Popé—.

Una vez libre, Popé comenzó a planear una revuelta, pero sabía que las autoridades españolas le perseguirían, por lo que marchó a refugiarse al norte, entre los taos. Allí organizó con cuidado un alzamiento simultáneo y envío mensajeros que llevaban a cada tribu y poblado unas cuerdas con nudos que representaban los días que faltaban antes del momento en que daría comienzo la insurrección. Cada día el jefe de la tribu debía deshacer un nudo, sabiendo que el día que deshiciese el último era el momento de alzarse en armas. En el calendario cristiano ese día era el 11 de agosto de 1680.

En Santa Fe, en contra de lo que creía Popé y los demás líderes pueblo, el gobernador, que ahora era Antonio de Otermín, sabía bien lo que iba a pasar, pues sus hombres habían capturado a dos corredores tesu que llevaban mensajes de cuerda a varias aldeas. Al conocer la detención de sus mensajeros, Popé sospechó que los españoles ya sabrían cuáles eran su planes y decidido adelantar la fecha de la rebelión al 10 de agosto. Desgraciadamente para los españoles, el tiempo del que disponían era mínimo y no pudieron dar la alarma con eficacia.

Al amanecer del día fijado los taos, picuris y tewas atacaron a los franciscanos en sus misiones e iglesias. En un solo un día mataron a 23 de ellos, junto a otros 380 españoles, incluyendo mujeres y niños. Toda la región del norte, la llamada Río Arriba —hoy White Rock Canyon— quedó arrasada.

Los españoles que pudieron huir a tiempo se refugiaron en Santa Fe, la única ciudad española, o en Isleta, una villa de los pueblo que no se había unido a la rebelión. Los colonos y soldados refugiados en Isleta con sus familias y algunos franciscanos e indios fieles creían que al norte de su posición no quedaba ningún colono con vida, y no sintiéndose seguros abandonaron la población y se dirigieron a El Paso del Norte el 15 de septiembre, donde sabían que podían resistir cualquier ataque indio.

Tal suposición, sin embargo, no era cierta, pues los españoles que habían logrado huir y se habían refugiado en Santa Fe seguían resistiendo. Todas las iglesias fueron incendiadas y destruidas y el 13 de septiembre los rebeldes atacaron la capital. Atrincherados tras los muros de la casa fuerte que servía de sede del gobierno, los defensores lanzaron una granizada de balas que detuvo el asalto tewa, ya que fueron miembros de esta tribu los primeros en entrar en combate.

Con gran valor los jerez, picuris y taos volvieron a asaltar los muros, pero las armas de fuego y las espadas de acero de los defensores eran muy superiores a sus lanzas, mazas y escudos, y fueron rechazados una y otra vez. En cada asalto dejaron decenas de muertos, y tras tres días de constantes combates parecía evidente que los indios no podían superar a los defensores.

El día 16 de septiembre llegaron guerreros queres de Cochiti y Santo Domingo liderados por un mestizo, Alonso de Catiti, cuyo hermano, el capitán Pedro Márquez, estaba con los defensores en la casa del gobernador.

Catiti comunicó a los españoles que los atacantes eran 2.500 y que no podrían resistir, y ordenó el bloqueo de la Casa de Reales, cortando el suministro de agua. Los desesperados defensores, entre los que había mujeres y niños, agotaron sus provisiones y al cabo de unos días empezaron a morir de sed. Viendo que no podía resistir más, el 21 de agosto el gobernador ordenó la ejecución de los 47 prisioneros que había capturado en los combates y dio orden de hacer una salida general para romper el cerco. Lo consiguieron a base de determinación y furia, y emprendieron una marcha épica hasta llegar a El Paso. Nuevo México estaba en manos de los pueblo y la rebelión de Popé había triunfado.

La retirada española permitió a Popé eliminar toda traza de la presencia española, eliminando los vestigios que habían quedado de la religión cristiana, destruyendo imágenes y cruces, arrasando las iglesias y misiones y prescindiendo de todas las cosas que los españoles les habían facilitado para mejorar su vida material, incluso arrancando los árboles frutales. Cuando murió en 1688, Popé estaba convencido de que su éxito había sido completo.

Incursiones de castigo: la paz imposible

Tras su victoria, las seis tribus pueblo que se habían unido a la rebelión podían haber gobernado de forma unida el país e incluso haber hecho de Santa Fe la sede de un gobierno estable, pero no fueron capaces. Sus diferencias en lenguaje y cultura, los constantes ataques de los apaches y navajos, y las brutales incursiones de las tropas de los gobernadores españoles, primero el propio Otermín y luego su sucesor Domingo Jironza, hicieron imposible la paz.

Como en la Edad Media, cada primavera y otoño las tropas virreinales realizaban una guerra de incursiones en territorio enemigo. Aprovechando la movilidad que daban los caballos y la superioridad de sus armas, atacaban los poblados y villas de los pueblo, que ahora además de soportar las depredaciones apaches tenían que aguantar los y metódicos asaltos de los españoles. Aldeas incendiadas, prisioneros obligados a trabajar en las minas y destrucción de su entorno de vida fue el espantoso castigo al que fueron sometidos los indios rebeldes por las fuerzas virreinales, haciendo que muchos de los líderes de la revuelta se refugiasen cada vez más al norte, incluso entre los hopi.

En julio de 1692, el gobernador Diego de Vargas recibió la orden de reconquistar Nuevo México para la Corona de España. Muy quebrantados tras doce años de ataques e incursiones constantes, los pueblo apenas opusieron resistencia. Vargas, que contaba con el apoyo de varias tribus, en especial los piros, ofreció la paz a los rebeldes a cambio de reconocer al rey de España, prestarle obediencia y volver a la fe católica. Los líderes indios aceptaron todas las propuestas del gobernador y el 14 de septiembre de 1692, en un acto formal celebrado en Santa Fe, volvieron a someterse.

La reconquista, con todo, no era completa, y en los años siguientes Vargas lanzó constantes campañas contra las tribus aún en armas. En 1696 se produjo otra grave revuelta en la que murieron cinco misioneros y 21 colonos y soldados, pero fue fácilmente sofocada.

Al comenzar el siglo XVIII Nuevo México era de nuevo español, pero no se reinstauró el sistema de encomiendas, se reconocieron formalmente los derechos de la nación Pueblo y se toleró la práctica de la vieja religión. Las consecuencias siguen visibles aún en el sudoeste de Estados Unidos, donde los pueblo mantienen intactos una gran parte de sus tradiciones y cultura, sistema de gobierno, idioma, arte y ceremonias, algo excepcional entre los indios de Norteamérica.

Durante este último periodo los jinetes españoles habían abandonado las pesadas corazas metálicas y habían comprobado que la lanza, en desuso en Europa desde principios de siglo, era un arma útil en el combate contra los indios. Así, las armas de asta siguieron siendo empleadas en el Oeste, de la misma forma que las pesadas corazas y las cotas de malla se reemplazaron por cotas de cuero endurecido —llamadas cueras—, menos pesadas y que no se oxidaban, pero capaces de resistir el impacto de la flechas enemigas.

Los cascos de hierro fueron quedando también en desuso y los sombreros de ala ancha, utilizados en toda Europa en el siglo XVII, no se convirtieron en tricornios al alborear el siglo XVIII como estaba ocurriendo en el Viejo Continente, sino que en las secas llanuras del Sudoeste siguieron empleándose con su alas abiertas, pues eran insuperables para protegerse del sol.

Asimismo, las tropas que debían de custodiar la red de presidios de la frontera fueron dotadas de varios caballos con los que poder mantener una campaña que durase semanas o meses, y de muías en las que transportar todo el material necesario para efectuar incursiones en profundidad contra las tribus hostiles. Todo ello configuro un nuevo tipo de soldados que en las décadas siguientes iba a representar ante los indios y ante los colonos la imagen de los soldados del rey. Habían nacido los dragones de cuera.