5.1. Una tierra maravillosa

L

a tradición histórica otorga a Hernán Cortes el mérito de descubrir para el mundo Occidental el inmenso territorio que hoy conocemos como California, aunque no lo hiciera personalmente. Lo seguro es que el navegante Fortún Jiménez alcanzó en 1533 las costas de un nuevo país que creyó se trataba de una isla y que era ya conocido por Cortés. Jiménez mandaba una de las varias expediciones marítimas enviadas al norte por Cortés para explorar las costas de la recién nacida Nueva España. Lo que no sabemos es quien le puso el nombre que hoy en día mantiene. Se pensaba que California era una isla rocosa habitada por fieras y combativas mujeres que cabalgaban a lomos de grifos y aparecía así descrita por Garcí Ordoñez de Montalvo en las Sergas de Esplandián, anexas a una edición del año 1500 del famoso libro de caballerías Amadís de Gaula [47].

Cortés intentó establecer un asentamiento en la nueva región descubierta y desembarcó cerca de la actual La Paz —Baja California, hoy México—. El lugar elegido no era bueno, pues a la aridez se sumaba la carencia casi total de elementos que permitían la supervivencia, como el agua o la comida. Los españoles tuvieron que limitarse a comer los moluscos que había en la playa. Para colmo los choques con los indios fueron constantes y cuando se volvió a la «isla»más de una veintena de sus colonos había fallecido de hambre, enfermedades y en luchas con los nativos. La situación era desesperante y la colonia se abandonó en 1536.

De no haber sido sido por la insistencia en la busca de un paso en el norte de América que uniera el Pacífico con el Atlántico, las exploraciones se hubiesen detenido, pero la creencia en la existencia de los llamados Estrechos de Anián, hizo que Cortés realizara un nuevo intento y enviase a Francisco de Ulloa con la misión de realizar una nueva exploración de la costa.

Primeras expediciones: De Ulloa a Vizcaíno

En julio de 1539, el navegante Francisco de Ulloa partió de Acapulco a bordo de su nao, la Santa Águeda, acompañado de dos buques más pequeños, la Trinidad y la Santo Tomás.Una terrible tormenta destrozó la Santo Tomás, que se perdió con toda su tripulación, pero a pesar de la dificultad de la navegación, los españoles alcanzaron una playa en la que desembocaba un río. Llamaron al lugar Ancón de San Andrés y Mar Bermejo a las aguas, debido al color que adquirían por la entrada en el mar de las rojizas aguas del río. Ulloa no lo sabía, pero había alcanzado la desembocadura del río Colorado. Tras tomar rumbo sur, costeó lo suficiente para dar testimonio de que California era una península y no una isla, y tras doblar el cabo San Lucas prosiguió rumbo al norte [48].

Para su desgracia, Ulloa no pasó a la posteridad y su viaje se perdió en el olvido hasta 1926, cuando en el Archivo de Indias de Sevilla se localizaron unas cartas dirigidas a Cortés. En una de ellas, de 5 de abril de 1540, fechada en la Isla de los Cedros, explica su singladura y su intención de navegar hacia el norte con la Santa Águeda, enviando de vuelta a Acapulco a la Trinidad. Desde entonces ha existido una gran polémica sobre el punto alcanzado por Ulloa en su viaje de exploración, pues la mayor parte de los historiadores aceptaban como máximo unos 160 kilómetros al norte de la Isla de los Cedros, que es lo que aparece en los más avanzados mapas de la época. Pero hay algo más. La Trinidad no llegó nunca a Acapulco y la mayor parte de sus tripulantes fallecieron. Increíblemente, su piloto, Pablo Salvador Hernández, llegó al puerto mejicano y afirmó haber navegado a remo más de 2.200 kilómetros en un viaje de meses. A este fantástico hecho se unía su extraña narración sobre la pérdida de la Trinidad, pues decía que la mayor parte de la tripulación había fallecido y hubo que abandonar la nave en agosto de 1540 [49]. En cualquier caso, a Ulloa sigue sin reconocérsele, injustamente, que fue el descubridor de la Alta California.

La primera expedición marítima debidamente documentada que llegó a las costas de la Alta California estaba al mando de Juan Rodríguez Cabrillo, uno de los mejores ejemplos de «conquistador» español —aunque era portugués— que estuvo en la expedición que el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, envió a México con el fin de someter a Cortés. Como la mayor parte de sus compañeros de esa expedición, se unió a la tropa de Hernán Cortés y tras sobrevivir a la Noche Triste y la batalla de Otumba fue a refugiarse en Tlaxcala.

Cabrillo, hasta entonces un simple ballestero que había ascendido a jinete, se convirtió en marino y colaboró con su ingenio en la construcción de los bergantines diseñados por Martín López con los que Cortés tomó Tenochtitlán. Años después acompañó a Pedro de Alvarado en Guatemala y tomó parte en la fundación de la ciudad firmando «Juan Rodz.». Marchó ya rico a España, donde se casó, y volvió a Guatemala, donde afirma Bernal Díaz del Castillo que «era una persona honorable, capitán y almirante de trece bajeles bajo Pedro Alvarado».

Se dice que una de las naves de Alvarado fue enviada al golfo de California al mando de Francisco de Alarcón, y a pesar de las fuertes mareas y de la corriente contraria, remontó el río Colorado [50]. Esta flotilla de Alvarado terminó bajo el control del virrey Antonio de Mendoza, que la dividió. Envió algunas naves a Asia, otras las empleó en expediciones de pequeño alcance al Golfo de California, y por último envió a Cabrillo con dos naos, la San Salvador y la Victoria hacia el norte.

Cabrillo zarpó desde Navidad en el actual estado de Colima, el 27 de junio de 1542. El 28 de septiembre, después de un viaje cauteloso a lo largo de la costa de Baja California, entró con sus dos barcos en el actual puerto de San Diego, al que llamó San Miguel. Después de permanecer algunos días en la bahía siguió viaje al norte y mientras se encontraba en tierra en la isla de La Posesión, hoy San Miguel, frente a Santa Bárbara, tuvo una caída que le ocasionó una fractura en un brazo. No por eso cejó el intrépido Rodríguez Cabrillo en sus esfuerzos. Guió sus dos naves hacia el norte y avistó un promontorio que llamó Cabo de la Mala Fortuna, hoy Mendocino. Había pasado frente al magnífico puerto de San Francisco sin descubrirlo. Las tormentas le forzaron a regresar al sur, y quedarse en la Isla de la Posesión. Allí la gangrena acabó con su vida. Fue enterrado cerca de un manantial de agua fresca sin que se conozca el lugar exacto de la tumba.

Tras su muerte, tomó el mando de la expedición Bartolomé Ferrelo, que se enfrentó a un crudo invierno tras el cual regresó a Acapulco. Tan triste resultado convenció a la Corona que al norte de México no existían naciones ricas ni pasajes navegables entre los dos océanos, únicas metas que llevaba la exploración.

Como era habitual, los derroteros, diarios, mapas y relatos de los descubrimientos quedaron ocultos al ser declarados secretos, ya que España temía que ingleses, portugueses, y más tarde holandeses, se aprovecharan de sus esfuerzos. Así sucedió con los escritos de la exploración de Cabrillo, hasta el extremo que sesenta años después de su muerte, la expedición al mando de Sebastián Vizcaíno siguió su ruta y levantó mapas más precisos, pero cambiando los nombres geográficos, pues desconocía los descubrimientos anteriores.

Tras el viaje de Cabrillo, el suceso más trascendente fue la llegada a las costas californianas, en 1565, del San Luis, un pequeño patache de 40 toneladas al mando de Lope Martín, que venía de las lejanas Filipinas sin apenas comida ni agua, desafiando el mar desconocido en uno de los viajes más audaces de la navegación humana. Su importancia deriva de que fue el primer buque que cruzó el Pacífico desde Asia a América, y abrió el camino que luego seguiría Urdaneta y que permitiría consolidar la ruta del galeón de Manila.

De entre todos los exploradores y viajeros que llegaron a California antes de la definitiva conquista española, el más mitificado fue Francis Drake, corsario al servicio de la Corona inglesa que llegó —mal que les pese a los historiadores anglosajones— de casualidad. Después de un viaje de más de un año y medio en el que se dedicó a atacar naves y puertos españoles, acciones de las que había obtenido un considerable botín estimado en treinta toneladas de oro, alcanzó California cuando buscaba un lugar seguro para permitir el descanso de sus hombres y carenar su galeón, el Golden Hind. Flay quien afirma que entró en la bahía de San Francisco, algo no demostrado, pero en cualquier caso no se dio cuenta de su importancia. Lo más probable es que desembarcara en el lugar que lleva su nombre, Drakes Bay, al sur de Punta Reyes. Todos los intentos que se han hecho para magnificar su llegada a California no pueden obviar el hecho de que su viaje, luego usado hasta la saciedad por los ingleses para justificar sus demandas en las costas del Pacífico Norte, careció de importancia, pero, como señala el historiador californiano Carlos López, recordó a los españoles que el «Lago Español», como algunos denominaban al océano Pacífico, podía dejar de serlo.

La segunda señal de alarma fue la captura del galeón Santa Ana, en viaje desde Manila, por el corsario inglés Cavendish, junto a Baja California, cerca del cabo San Lucas. En México la preocupación causada por los merodeadores ingleses hizo que el virrey enviase a Cermeño con un galeón a recorrer la costa para averiguar si había más ingleses en la región y buscar un puerto seguro para el galeón de Manila. Tras recorrer la costa de California hacia el norte entró en la actual bahía de Drake, a la que dio el nombre de San Francisco, pero en una tormenta su galeón, el San Luis, naufragó, si bien los supervivientes lograron regresar a México en una barca con la que recorrieron la costa en busca de alimento y cobijo.

Algunos historiadores piensan que el puerto natural que bautizó Cermeño como San Pedro era el de Monterrey. En cualquier caso, el conde Monterrey, virrey de Nueva España, pensó que el viaje de Cermeño había sido un fracaso, al fallar en su misión principal de encontrar un lugar de descanso y refugio para las tripulaciones y pasaje del galeón de Manila. El virrey encargó el trabajo a Sebastián Vizcaíno, un emprendedor vasco que, aunque había fracasado en un intento de colonizar la Baja California, había demostrado notables aptitudes y valor [51].

A Vizcaíno se le dieron instrucciones muy específicas, indicándole que debía explorar desde el Cabo San Lucas hasta el Mendocino y seguir todavía más al norte, pero si la costa se prolongaba al oeste no debería seguirla por más de cien millas.

En 1602, Vizcaíno zarpó desde Acapulco con cuatro embarcaciones, el galeón San Diego, la fragata Santo Tomás y dos bateles. Iban en la expedición tres frailes carmelitas y un cartógrafo que debía tomar notas precisas de la costa y de los descubrimientos. En noviembre la flotilla arribó al puerto de San Miguel, al que no llegaba un barco español desde hacía más de sesenta años y que Vizcaíno rebautizó como San Diego —nombre que conserva hoy. Tras cruzar el canal de Santa Bárbara siguió nombrando los accidentes geográficos que encontraba hasta llegar a una bahía, ya descrita por Cermeño y llamada San Pedro, a la que dio el nombre de Monterrey [52] en honor del virrey.

Para realzar el éxito de su misión, Vizcaíno exageró la bonanza y buenas condiciones del lugar y tras bautizar al río con el nombre de Carmelo, en honor a los tres religiosos de la expedición, describió el lugar diciendo que tenía «bosques que podían proveer de excelentes maderas en ambas riberas del río, tierras fértiles, flora y fauna abundantes, nativos dóciles y una bahía bien protegida por altas montañas contra todos los vientos y borrascas». Esto último era totalmente falso. Sin embargo, su descripción de Monterrey tuvo enorme importancia histórica y el virrey, honrado con que el gran puerto llevara su nombre, recompensó a Vizcaíno con el mando de uno de los galeones de Manila, con lo cual el fabulador navegante vasco dio lo que hoy llamaríamos un buen «pelotazo».

Antes de eso, en su recorrido por la costa californiana y tras tomar de nuevo rumbo norte, ancló en la Bahía Drake y luego siguió hasta avistar el Cabo Mendocino. Separadas las dos naves por el tiempo borrascoso, continuaron hacia el norte alcanzado latitudes similares, cercanas a los 40°, pero tampoco encontró la gran bahía de San Francisco, el puerto ideal para establecer el lugar de recalada del galeón y que se seguía resistiendo a los exploradores españoles.

El conde de Montesclaros, nuevo virrey de Nueva España tras la marcha de su antecesor al Perú, descubrió el engaño del informe y quitó a Vizcaíno el mando del galeón de Manila. Luego ahorcó al cartógrafo y acabó con el proyecto de establecer un puerto de recalada en California para el galeón filipino.

Pero Vizcaíno era un tipo con suerte. Tenía algún protector de alto nivel en la Corte y el rey Felipe III impartió instrucciones para que se le diese otro barco y permiso para fundar una colonia. El virrey, que no sabía cómo deshacerse de él, le nombró en 1611 embajador en Japón, con el doble objetivo de buscar oro y plata y encontrar puertos útiles para los buques españoles.

Como era habitual en sus misiones exploradoras, Vizcaíno regresó a México tres años más tarde, sin haber encontrado el oro que buscaba ni establecido relación alguna con los japoneses.

El tiempo demostró que las razones del virrey resultaron acertadas en parte, pues al avistar las costas de California al galeón le faltaban pocas semanas de navegación para llegar a su destino. Las corrientes y los vientos favorables hacían de este tramo la parte más fácil del viaje. Cuando por fin se establecieron puertos en California, los galeones se detuvieron en ellos pocas veces, hasta el extremo que el virrey ordenó una fuerte multa para obligarlos a recalar y aún así no lo logró, pues el capitán, el piloto y los mercaderes preferían pagar la penalización impuesta que detenerse en California.

España en la Alta California

Cuando en 1607 el virrey Montesclaros decidió que poblar California era una empresa costosa y complicada, se pensó también que el aislamiento y la lejanía, serían suficientes para disuadir a cualquier potencia de alcanzar la zona y asentarse en ella. Pero además, existen varias causas que explican el retraso español en poblar y colonizar California, entre ellas la ausencia de ricas colonizaciones indias, como las de Perú o México, la enorme distancia y la presencia de Tribus agresivas y hostiles.

Los descubrimientos realizados en las exploraciones costeras no habían aportado beneficios y las escasas naves que se habían acercado a sus costas a lo largo de los siglos XVII y XVIII no informaron de nada de interés, solo que veían en el horizonte bosques interminables, montañas nevadas y niebla.

Además, la ruta marítima no era sencilla por la existencia de corrientes y vientos contrarios, y a pesar de que el clima californiano es magnífico, el mar es frío y brumoso, con corrientes locales fuertes y olas violentas. Por tierra el camino tampoco era fácil, pues siguiendo la línea de la costa por México está el gran desierto del sudoeste, que obligaba a recorrer más de mil kilómetros de territorio despoblado para alcanzar la hermosa bahía de San Diego. Esto obligaba a cualquier expedición a cargar con una importante impedimenta que garantizase poder atravesar el enorme desierto entre Gila y el Colorado.

Montañas casi continuas, quebradas, profundos cañones y otros accidentes geográficos hacían del estéril terreno un lugar complicado de atravesar por hombres y bestias. Por si fuera poco los indios de la región eran siempre hostiles a toda presencia extraña.

Había otra causa más que se mantuvo a lo largo de años como un obstáculo insalvable: la escasez de recursos de los gobiernos virreinales. Los enormes gastos, la escasa eficacia del sistema español de comercio y la burocracia interna lastraban la economía e impedían una buena gestión de los recursos disponibles, que, orientados a obtener riquezas rápidas de oro y plata, no permitían crear unas bases sólidas que generasen riqueza a largo plazo.

Finalmente estaba la propia naturaleza de la frontera, un territorio salvaje, poblado por indios impermeables a todo esfuerzo civilizador que convertían la vida del colono y su familia en una pesadilla. La protección que daban las unidades militares desplegadas en la frontera no era suficiente para animar a los ganaderos, agricultores y comerciantes del México virreinal a emigrar al norte. La escasez de población se iba a convertir en el problema más importante, y nunca fue posible solucionarlo. Cuando se conseguía pacificar una zona, como ocurrió a finales del siglo XVI con el territorio chichimeca, aparecía en el horizonte una tribu aún peor y más salvaje, como los apaches, que la red de presidios contenía a duras penas.

No obstante, el modelo de régimen que debía imponerse en California estaba ya construido y dispuesto, por lo que solo era cuestión de ponerlo en marcha. Algo, que resultaba complicado, por la progresiva indolencia de la Administración en una sociedad adormecida en la que los comerciantes ansiaban el monopolio y la eliminación de la competencia, los funcionarios intentaban medrar en el complejo sistema burocrático virreinal, y los militares preferían los destinos cómodos. Pero entre tanta indolencia había una excepción: los religiosos, la verdadera punta de lanza de la expansión española en los siglos XVII y XVIII, llevando siempre el Evangelio donde la ley de España y la voluntad del rey no llegaban, y empujando las fronteras hasta más allá de lo conocido, desde el Paraguay al Amazonas y desde la Pampa a las llanuras de Arizona.

De todas las órdenes que actuaban en América, fueron los jesuitas quienes se encargaron de la evangelización de Sinaola, Durango, Chihuahua, Sonora y las Californias. Ya en 1684, el padre Kino —explorador de Sonora y Arizona— fundo una misión cerca de Loreto, que se abandonó al año siguiente, pero la voluntad obstinada de los jesuitas logró que poco después, en 1697, los padres Salvatierra y Ugarte lograsen establecerse en Baja California, junto a una unidad militar de protección al mando del capitán Romero, que construyó en Loreto un presidio guarnecido de 25 soldados, considerado modélico de los que luego se establecerían al norte de la provincia.

El presidio de Loreto llegó a ser la capital de las Californias y la residencia del gobernador hasta que en 1777 se dividido en dos gobiernos. Sin embargo, a pesar del éxito y por las razones expuestas, la Alta California siguió siendo una tierra lejana y desconocida por más de medio siglo.

La política en Europa iba a condicionar lo que ocurriría en el futuro cuando el 24 de junio de 1767, en ciudad de México, el virrey procedió en cumplimiento de las órdenes reales, a la expulsión de los jesuitas de la Nueva España.

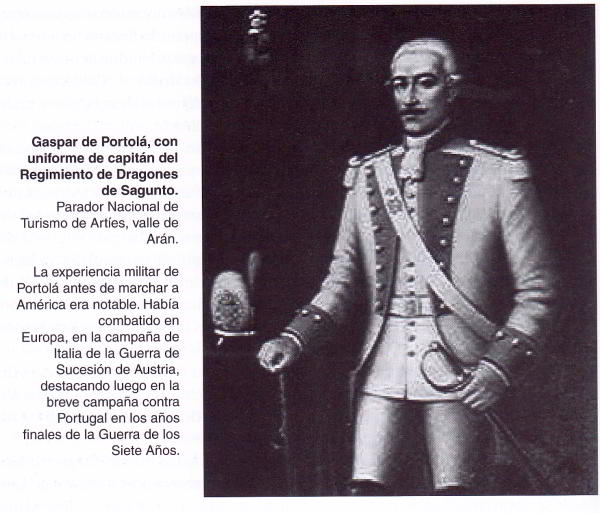

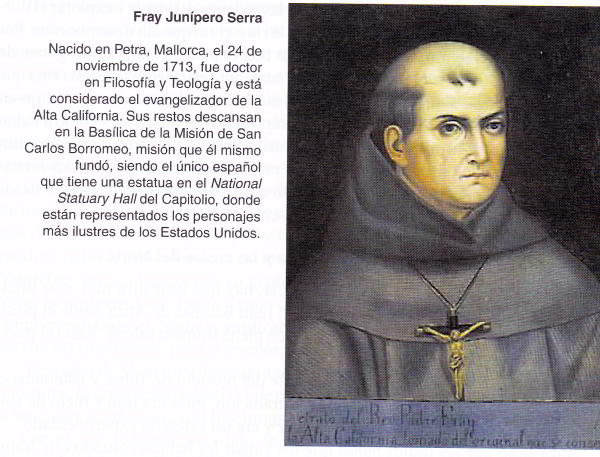

La persona encargada de hacer cumplir la orden de expulsión en Baja California era un militar nacido en el lejano Valle de Arán, el capitán de dragones Gaspar de Portolá, a quien, como a muchos, la noticia le pareció mala para los intereses de la Corona, pero obligado por su deber, embarcó en Loreto a los 16 jesuitas que había en la región con destino al exilio. Era el 3 de febrero de 1768 y las abandonadas misiones iban a ir a parar a manos de los franciscanos, cuya participación en el futuro de California sería decisiva. Bajo la dirección de fray Junípero Serra y tras ocupar las 14 misiones jesuitas, los franciscanos crearon una nueva, la de San Fernando, que durante unos años fue la situada más al norte.

En realidad, la extensión del dominio español hacía la costa norte del Pacífico era un asunto que preocupaba bastante en Madrid y en ciudad de México. A los viejos rivales ingleses, holandeses y franceses se unían ahora los ambiciosos angloamericanos. Sus barcos aparecían cada vez más en el Pacífico mejicano, y unos visitantes inesperados en las costas de América, los rusos, amenazaban desde Alaska con avanzar hacia el sur [53]. Entre 1741 y 1765, sus buques habían explorado las costas de Alaska para proseguir los viajes del gran navegante danés Vitus Behring, que al servicio del zar había descubierto las Aleutianas y reconocido las costas del norte de Asia y América. Las ricas pieles que sus hombres llevaron de regreso a la Corte de San Petersburgo —Behring murió en Nueva Zembla durante sus viajes— y la posibilidad de comenzar un lucrativo comercio con los chinos, impulsaron la ambición de los rusos, que construyeron una factoría para el comercio de pieles en la isla de Kodiak.

La alianza entre Rusia y España durante la fase final de la Guerra de los Siete Años —a partir de 1761— permitió que hubiese un embajador estable en San Petersburgo. Ya en ese año, el embajador, marqués de Almodóvar, proporcionó los primeros informes sobre la presencia ele cazadores-comerciantes rusos en el extremo noroccidental de América.

Almodóvar aseguraba que los campamentos y las aldeas rusas no tenían solidez y no amenazaban la frontera de Nueva España, pero en 1764, el vizconde de la Herrería, sustituto de Almodóvar, informó al gobierno de las nuevas exploraciones al sur autorizadas por la zarina Catalina II (1762-1796).

Había un hecho importante para no tomar este avance a la ligera y es que, aunque las relaciones ruso-españolas había sido esporádicas durante los siglos XVI y XVII, la progresiva entrada de Rusia en el complicado juego de alianzas de las potencias europeas a partir del reinado de Pedro I, hizo que ambas naciones se encontraran defendiendo a veces intereses opuestos. Así, durante la Guerra de Sucesión de Polonia (1733-1738), España enemiga de Austria y aliada a Francia en virtud del Primer Pacto de Familia, fue de facto enemiga también de Rusia, pues la guerra enfrentó por un lado a los partidarios de Federico Augusto II, elector de Sajonia, quien reinaría en Polonia con el nombre de Augusto III, y por otro a los partidarios de Estanislao Leszczynski, que a su vez había ya reinado —y reinaría de nuevo— en Polonia con el nombre de Estanislao I.

Augusto III recibió durante estas luchas la ayuda de Rusia, de Austria y del Sacro Imperio Romano Germánico, con Sajonia —territorio del que además era soberano—, mientras que Estanislao I fue apoyado por Francia, Baviera, Cerdeña y España, y aunque las tropas españolas no combatieron en el frente báltico, podía perfectamente haber tenido lugar un enfrentamiento.

En Madrid se empezó por lo tanto a tomar en serio la progresión rusa y a estudiar la necesidad de llevar la frontera lo más al norte posible, para impedir que los rusos plantearan reivindicaciones sobre las costas del noroeste americano del Pacífico. Una Real Cédula de 30 de noviembre de 1767 ordenó al virrey de Nueva España, marqués de Croix, ocupar los puertos de San Diego y Monterrey y evitar la interferencia de cualquier potencia enemiga. El letargo español había acabado.

La consolidación de la colonia

Correspondió el honor de ser el responsable del nacimiento de la California moderna a un importante hombre de la Corte española, José de Gálvez, que se encontraba en aquel momento en México cumpliendo la importante misión de «visitador general».

El visitador disponía de poderes especiales que le eran otorgados por el monarca y se situaba, en cierta medida, por encima del propio virrey. Había sido nombrado para el cargo en 1765 y tenía que investigar el estado de las finanzas de Nueva España y también la organización administrativa, pues parecía evidente en Madrid que era necesario abordar una serie de reformas urgentes que permitiesen garantizar la estabilidad del más importante de los territorios españoles en América.

Gálvez había demostrado fuerza de voluntad y capacidad de trabajo, y cuando se le comunico la orden de ocupar y colonizar la Alta California se dedicó a ello con su habitual energía.

Curiosamente, cuando le llegó la comunicación procedente de España, Gálvez se encontraba en el norte, más allá de Guadalajara. La carta que le remitía el virrey Croix no dejaba lugar a dudas, debía organizar de inmediato una expedición por mar a la Alta California y bloquear la expansión rusa, pues en Madrid se sabía que los rusos habían llegado muy al sur en las costas de América, pero no se sabía con exactitud hasta dónde ni cuales eran sus intenciones. A la vista de la situación, Gálvez solicitó informes para designar el punto de partida más adecuado, y la elección final: San Blas, daría lugar al nacimiento de la que sería la más importante base naval del Pacífico Norte español, hasta su caída en manos de los insurgentes mejicanos durante la segunda década del siglo XIX.

San Blas debía ser, por lo tanto, el lugar en el que se concentrarían los buques, tripulaciones y equipo y necesarios para ocupar California.

El 16 de mayo de 1768, en el puerto de San Blas, Gálvez, convocó una importante reunión en la que se expusieron las líneas generales de la expedición que ordenaba el rey. Lo más urgente fue la selección de los buques, ya que la primera operación iba a ser naval. Se eligieron dos bergantines, el Príncipe y el San Carlos, que podían ser carenados y puestos en condiciones en poco tiempo. Además se podía contar con dos pequeñas goletas de 30 toneladas, la Sinaola y la Sonora, y dos paquebotes, Concepción y Laureana, que había sido propiedad de los jesuitas antes de su expulsión de México y que les fueron confiscados. A ellos se sumó, por último, un paquebote que estaba a punto de ser botado, el San José.

La tropa que debía acompañar a la expedición, para actuar como infantería de marina, había sido elegida entre los miembros de la milicia de Guanajuato, pero pronto se comprobó que para una misión de envergadura las milicias locales no eran una buena elección. Como no había otra tropa, se decidió tomar 25 soldados de la Compañía Franca de Voluntarios de Cataluña con base en la costa del Pacífico, en Guaymas, no muy lejos de San Blas, donde se encontraban tras haber participado en la expedición a Sonora.

Estos voluntarios, al mando del teniente Pedro Fages, fueron una magnífica elección. Experimentados y bien entrenados, iban a desempeñar un importante papel en el futuro de California. Habían llegado a América en 1767 procedentes de Cádiz, aunque el regimiento al que pertenecían había sido reclutado en Barcelona. Las bajas se habían cubierto con naturales o residentes en el país, pero siempre europeos.

Gálvez era consciente de que su misión no iba a ser fácil y de la inició mal, pero su voluntad de hierro nunca de vio afectada. Quería ir en persona a California, por lo que embarcó en la Sinaola para dirigirse al norte y esperar allí la llegada del grueso de la expedición.

Tres largos meses esperaron en el norte, hasta que finalmente supieron que el mal tiempo había obligado a regresar a los barcos. Gálvez se puso entonces a trabajar para que el segundo intento saliera bien. En solo dos semanas carenó al San Carlos, se encargó de que llegaran de nuevo víveres y provisiones, esperó paciente a que mejorara el estado físico de los componentes de la expedición y, por fin, esta —salvo el Príncipe-partió en busca de su destino el 11 de enero de 1769.

Desde el cabo San Lucas, en la punta sur de Baja California, donde llegaron las goletas con las provisiones, Gálvez dio la orden de enviar los buques al norte.

Entre tanto, en la Baja California se organizaba el viaje por tierra desde la base principal de operaciones, que era el presidio de Loreto.

Gálvez nombro comandante en jefe de la expedición marítima y terrestre al capitán del Regimiento de Dragones de España, Gaspar de Portolá, que en el momento de su designación era gobernador de la provincia. Hombre eficaz y competente, gozaba de la plena confianza del visitador, por lo que este se limitó a enviarle el material necesario para equipar la expedición, y dejó en sus manos todo lo demás. Sabía que la misión sería compleja y peligrosa. Atravesar el desierto no era cosa sencilla y exigiría decisión y valor. Además, eran necesarios, caballos, muías, ganado, granos, harina, armas y municiones, así como diseñar un buen sistema de seguridad ante posibles ataques de tribus hostiles.

Con el fin de abrir el camino a la expedición principal, el capitán Fernando de Rivera y Moncada, comandante en jefe del presidio de Loreto, marchó hacia el norte con sus veinticinco dragones de cuera hasta la misión de Santa María, para ir preparando los víveres y puntos de descanso de la expedición. El principal problema que se encontró fue algo que se sospechaba dada la aridez del territorio, la ausencia de pastos. Esto le obligó a seguir más al norte, acampando finalmente en Velicata, a casi 60 kilómetros de Santa María. El pequeño grupo militar se incrementó con la llegada de tres arrieros, cincuenta indios, 140 caballos y 200 vacas y 180 muías. Con ellos iba el piloto José de Cañizares, que debería llevar el diario de la expedición, y el padre Juan Crespí, que iba a acompañarlos.

Las órdenes de marcha llegaron el 24 de marzo de 1769, fecha en la que el capitán Rivera comenzó su camino siguiendo la costa y atravesando un seco, árido y desolado territorio. Al calor y la falta de agua se añadían la monotonía del paisaje y la falta de gente, hasta que el 9 de mayo encontraron a un grupo de indios que, amistosamente, les dijeron haber visto pasar dos barcos. El punto de encuentro se había fijado en el puerto de San Diego, que obviamente los expedicionarios debían localizar. Siguiendo las instrucciones de los indios marcharon aún tres días más, hasta que finalmente, tras cuarenta y nueve jornadas de caminar, Rivera y sus hombres vislumbraron en el horizonte los mástiles de los dos barcos españoles. Habían llegado a San Diego.

El éxito de la marcha había sido notable. Sin perder a ningún componente de la expedición, habían recorrido un terreno difícil y desconocido con solo media ración al día, sin apenas agua, durmiendo al raso y todo el tiempo a caballo. Los dragones de cuera habían demostrado su valía.

El 11 de abril de 1769 el San Antonio entraba en la bahía de San Diego. Su travesía había sido extremadamente complicada, con fuertes vientos y mala mar, y al llegar se sorprendieron de no encontrar rastro alguno del San Carlos, que había partido un mes antes que ellos, ni de la expedición terrestre. Los escasos indios eran amistosos y el capitán Pérez decidió cumplir las órdenes recibidas, que estipulaban una espera de veinte días y luego partir hacia Monterrey. Como no llegaba nadie, preparó cuidadosamente las pruebas de su visita. Colocó una cruz y enterró las cartas en las que indicaba que partía hacia el norte, pero solo días antes de marcharse llegó el San Carlos. Tras ver que no se botaba ninguna lancha, Pérez se dirigió a su nave capitana para encontrase con un espectáculo lamentable. Toda la tripulación, salvo dos hombres, uno de ellos el capitán Vicente Vila, estaban enfermos por causa de la pérdida del agua dulce que cargaban desde San Blas, lo que se unió la falta de alimentos frescos. Esa fue la causa de que tardaran 110 días en alcanzar la bahía de San Diego. Se ha pensado que tal vez fuese salmonela la infección que cogieron los tripulantes del San Carlos, pero sea lo que fuera, se lo contagiaron a los tripulantes del San Antonio, y falleció casi medio centenar. La mayoría fueron enterrados en un lugar al que llamaron apropiadamente la Punta de los Muertos.

La llegada de la expedición terrestre con todos sus hombres en perfectas condiciones fue un alivio para todos, pero el teniente Fages, que siguiendo órdenes de Gálvez asumió el mando, se dio cuenta de que era imposible continuar hasta Monterrey. La decisión incumplía las órdenes recibidas, aunque no había otra solución. Fages concluyó que, de todas formas, también sería útil para sus hombres un descanso tras el extenuante viaje por tierra. Los dos capitanes, los sacerdotes y Miguel de Costansó, ingeniero militar que iba en la expedición, apoyaron la decisión de Fages.

Como las órdenes indicaban que había que edificar un puesto fortificado que garantizase la seguridad de la misión que debería construirse en el futuro, Rivera eligió un lugar al norte para establecer un hospital provisional en el que curar a las decenas de enfermos, y fijó el sitio del que sería el primero de los presidios de la Alta California, ocupado por una pequeña ranchería india y conocido hoy como Presidio Hill.

Mientras, el comandante Gaspar de Portolá y fray Junípero Serra, viajaban por tierra siguiendo la misma ruta que Rivera. Se habían reunido en la misión de Santa María y desde allí y tomaron camino con dirección a Velicatá, donde fundaron la misión de San Fernando y esperaron la llegada del sargento Ortega, que escoltaba con diez dragones de cuera un tren de muías con provisiones y material conducido por cuatro arrieros, dos sirvientes y cuarenta y cuatro indios de apoyo. Tras seguir el camino de Rivera y pasar por el mismo desolado y árido terreno, la vanguardia del sargento Ortega se encontró con una avanzadilla que había enviado Rivera desde San Diego, donde finalmente se reunieron todos los expedicionarios. Era el 1 de junio de 1769. España tenía ahora un pie firme en la Alta California y, afortunadamente, de los rusos no había rastro.

Los enfermos de los dos buques no eran solo los marineros. La infección afectaba también a los voluntarios de Cataluña, por lo que la llegada de los dragones de cuera de Portolá reforzaba considerablemente a la escasa tropa de Rivera. Las provisiones que llevaban debían ayudar a la recuperación de los hombres para poder cumplir la misión encomendada y avanzar hasta Monterrey.

En su ruta hacia Monterrey, Portolá estaba obligado a improvisar. El capitán Vila no veía posible tripular el San Carloscon los soldados, no tanto por su inexperiencia, sino porque faltaban mandos intermedios necesarios para gobernar con garantías el barco, desde un contramaestre hasta un buen timonel. Tampoco había carpinteros ni nadie que pudiese afrontar con posibilidades de éxito una navegación por los bravos mares de la zona. Por lo tanto propuso que los pocos marineros en condiciones de navegar no fuesen al norte, sino al sur, a San Blas, en el San Antonio, y allí reclutasen gente capaz de manejar el San Carlos. Parecía una idea lógica y Portolá se resignó a llevarla a la práctica.

No obstante, Portolá decidió cumplir las órdenes y marchar hacía Monterrey. Vila quedó en San Diego, junto a diez dragones de cuera que protegerían a los enfermos en caso de ataque indio. Con los 27 dragones que le quedaban, dirigidos por el sargento Ortega y el teniente Rivera, los 6 voluntarios de Cataluña en condiciones de marchar y el teniente Fages, más dos sacerdotes, seis arrieros, dos sirvientes y 15 indios cristianos, Portolá partió hacia norte.

La expedición cargaba un enorme tren de 100 muías con provisiones y víveres para seis meses y municiones. Si todo iba bien, en Monterrey se le uniría el San José procedente de México.

El grupo de Portolá llevó adelante una marcha muy sostenida. El sargento Ortega, que era un formidable rastreador y explorador, marchaba en cabeza con un pelotón de ocho hombres que se turnaban en vanguardia. Eran los encargados de buscar pastos, agua, zonas de acampada, vados, y de señalizar el terreno por el que pasaban. Portolá, que iba con los frailes y los oficiales, tenía como escolta a los voluntarios catalanes, y cerraban la marcha las muías con la impedimenta, los sirvientes y los indios y una tropa de dragones de escolta.

Los expedicionarios avanzaron en el tórrido verano californiano, y el 18 de julio, habiendo avanzado unas 10 leguas, entraron en el territorio de los indios shoshones, que tenían un lenguaje diferente de los yumas que poblaban San Diego.

Al acampar en el lugar donde hoy se alza Los Ángeles, les sorprendió un terremoto junto a un río que llamaron de la Porciúncula o de los Temblores. Tras atravesar varios arroyos de los que manaba pez, brea, chapopote y otras sustancias que presumían la presencia de petróleo, siguieron la costa hasta las márgenes del canal de Santa Bárbara. Allí vieron las islas ya tantas veces descritas por los navegantes, que el propio Fages y Costansó habían visitado meses antes, y se encontraron con indios que vivían en casas de forma esférica construidas de ramas y barros y mucho más numerosas de lo que antes habían visto.

Al llegar al valle de Santa Bárbara vieron que la sierra les impedía el paso. Uno de los soldados mató allí una gaviota dándole al paso el nombre que hasta hoy día conserva, Gaviota Pass. En el interior vieron varios osos y mataron a uno algo esmirriado que dio nombre al lugar: Oso Flaco. Aprovechando que había caza siguieron matando osos y dieron nombre al lugar como Cañada de los Osos, que aún conserva. Tras hartarse de comer oso, encontraron indios que no se mostraron hostiles en un pueblo que denominaron Ranchería del Buchón, por la malformidad que tenía en el cuello el cacique. El desconocimiento que tenían del lugar hizo que siguieran el peor camino posible y tras alcanzar un punto que Costansó calculó como 35° 45’, Portolá decidió subir la sierra de Santa Lucía, ya conocida por Cabrillo y por Vizcaíno. Desde allí alcanzaron un valle por el cual corría un río que llamaron San Elizario o Santa Delfina, hoy conocido como Salinas. De allí en adelante el camino fue más sencillo. Encontraron hermosos y abundantes pastos y un río que siguieron hasta el mar, lo que les permitió identificar Punta Pinos correctamente. Habían alcanzado, pensaban, la bahía de Monterrey.

Una exploración más detenida mostró a Portolá que algo no iba bien. Observando la bahía desde un cerro, los expedicionarios identificaron la Punta Año Nuevo hacia el norte y Punta Pinos hacia el sudoeste, pero la ensenada que veían no parecía corresponder a la descripción que tenían de Monterrey. Grandes dunas de arena bordeaban la playa. Rivera con ocho soldados se dirigió hacia el sur y tras cruzar la playa del actual Monterrey llegó a Punta Pinos y continuó por la ruta que hoy se conoce como 17 millas. En su avance pasó frente a la bahía de Carmel, cruzó el río, en verano muy bajo de agua, y llegó hasta un lugar en el que la sierra de Santa Lucía le cerraba el paso.

La situación en el campamento no era buena. Las provisiones se habían reducido, había 11 enfermos y estaba claro que ese no podía ser el puerto que buscaban, pues no había un gran río y se trataba de una simple ensenada. Así pues, en un consejo convocado por Portolá se decidió examinar la situación. Rivera, el más pesimista, creía que Monterrey no existía, y por lo tanto urgía encontrar otro puerto. Costansó creía que se trataba de un error de posición y que lo único que había que hacer era subir hasta la latitud 37° 30’ o más, lo que apoyaba Fages. Portolá, a la vista de las opiniones, decidió esperar una semana para descansar y luego seguir al norte, para localizar un puerto idóneo. Los oficiales y los dos franciscanos firmaron su acuerdo sobre el plan.

La expedición debía de cargar con los enfermos, lo que provocaba también problemas, pues once estaban necesitados de camillas. Tras seguir hacía el norte encontraron un bosque de árboles gigantescos, al que llamaron por su color Palo Colorado —que hoy mantiene el nombre de forma similar en inglés, como Redwood—. Tras padecer una terrible diarrea, los expedicionarios llegaron a una playa que llamaron «de las almejas». Portolá subió a un alto desde el que pudo ver en el horizonte unos enormes farallones y unos acantilados blancos que indicaban la ribera de una gran ensenada. Estaba viendo la bahía de San Francisco desde la Punta de los Reyes.

Portolá ordenó a Ortega seguir la costa y regresar después de tres días mientras los demás se reponían. Cuando los voluntarios de Cataluña fueron a cazar ciervos divisaron un gran estero en el que el humo señalaba la presencia de indios, algo que confirmó Ortega a su regreso, añadiendo que los aborigen aseguraban que habían visto un gran barco, que supusieron sería el San Carloso el San José.

Siguiendo la costa hacia el sur, los españoles acamparon en las márgenes del arroyo de San Francisquito bajo la sombra de un árbol enorme que llamaron el Palo Alto, que años más tarde daría origen a la ciudad de ese nombre y que todavía existe en la orilla sur del arroyo donde lo cruza la línea férrea.

Ortega caminó por la contracosta, para bordear el estero y reunirse con el buque, y pudo llegar a otro enorme estuario que se adentraba todavía más tierra adentro y daba a otra bahía. Luego informó a su superior de que los indios no le permitían pasar porque quemaban el chaparral y los pastos, lo que imposibilitaba la marcha a caballo. Además no había rastro alguno del barco. Ante esta situación, Portolá convocó una nueva junta ele guerra en la que se decidió que debían volver a Punta Pinos y continuar la búsqueda del «famoso puerto» de Monterrey.

El 27 de noviembre de 1769 Portolá y su gente acampaban frente a la Punta Pinos junto a una pequeña laguna de aguas turbias. La caza había sido abundante en el viaje desde San Francisco, pero al día siguiente se adentraron más al sur y fueron a acampar en las márgenes del río Carmelo, donde había agua fresca y buena leña. Desde allí salió otra vez Ortega con su piquete a explorar hacia el sur, en un intento más de dar con Monterrey desde las montañas de Santa Lucía. Pero no encontró nada y volvió a los pocos días.

Las descripciones del puerto documentadas no encajaban con la realidad. No había lagunas profundas ni río caudaloso ni indígenas amistosos que cultivaran el algodón y el lino. El puerto hallado era abierto y poco fiable. Una vez más, Portolá convocó una junta de guerra en la que dio a todos un día de plazo para proponer soluciones. Tras erigir dos cruces bajo las que enterraron botellas con cartas para los tripulantes de los barcos, partieron hacia el sur y llegaron a San Diego el 24 de enero de 1770.

La expedición de Portolá fue un éxito. No encontraron el puerto de Monterrey, y a ninguno se le ocurrió que este fuera un invento de la calenturienta imaginación de Vizcaíno, pero a cambio habían abierto una ruta hacia el norte y, lo más importante, habían descubierto, aunque no eran conscientes de su importancia, el mejor puerto del Pacífico Norte, la bahía de San Francisco. Ignorante del verdadero valor de lo que había hallado, Portolá llegó a San Diego agotado y desilusionado. El San José no había arribado y el comienzo del primer presidio de California no parecía gran cosa, pues apenas eran unas chozas en los que malamente vivían soldados y misioneros. Los indios no habían colaborado con fray Junípero y faltaba de todo. Los misioneros tenían que ser acompañados por escoltas armados y las enfermedades de extendían.

El 15 de agosto de 1770 hubo un ataque indio a los heridos, que fueron valientemente protegidos por cuatro dragones de cuera. Eso aceleró la construcción de una empalizada alrededor de las chozas, donde se refugiaron los españoles bajo un constante acoso.

La llegada de Portolá con sus 64 hombres alivió la presión india, pero no evitó la falta de alimentos, por lo que se ordenó al capitán Rivera ir a Velicatá con 20 dragones y varios arrieros, indios y muías para traer suministros y ganado. La medida se completó con una cacería intensiva de ciervos, aves y casi cualquier cosa que se pudiera comer, pero solo se solucionó el problema temporalmente, por lo que acordaron que si no llegaba el San José, deberían regresar. En el camino Rivera tuvo que combatir con los indios, pero logró llegar a Velicatá.

Entre tanto el San Carlos, consiguió alcanzar San Diego y salvar la recién nacida California española. Portolá, de nuevo animado, ordenó al capitán Pérez del San Antonio navegar hacía Punta Pinos y esperarle allí. Si no podía, debía seguir la costa hasta encontrar un puerto mejor. Con el San Antonio irían Costansó y el padre Serra.

Una vez en alta mar navegaron sin problemas hasta alcanzar Monterrey, tras cinco semanas de viaje, el 24 de mayo de 1770. Luego, el capitán Pérez fue desviado de su ruta por vientos que le empujaron al norte hasta llegar al actual Golden Gate, pero debido al retraso que llevaban no intentaron explorar y retrocedieron con rumbo sur hasta llegar a Punta Pinos.

El 1 de junio el campamento principal de los españoles se trasladó a Monterrey, y el día 3 seleccionaron el lugar adecuado para levantar la misión. Se colgaron las campanas y se celebró misa, y se terminó con el canto de un Te Deum. Portolá tomo a continuación posesión del lugar en nombre del rey Carlos III de España, acompañando el solemne momento con una salva de fusilería y cañonazos, antes de cerrar el emotivo acto con una gran comida.

El 4 de junio de 1770 comenzó la construcción del presidio y se preparó el terreno, y un mes más tarde había una plaza de armas de 50 varas de largo por 50 de ancho, una capilla, cuadras, almacén y habitaciones, más un polvorín y una casa para los sirvientes. Con conchas molidas se fabricó una especie de cal para recubrir las paredes. No había más que techos de tule y ninguna ventana tenía cristales, pero el 9 de julio, tras enviar mensajeros a Loreto y San Diego, Gaspar de Portolá embarcaba con destino a San Blas, dejando a Fages al mando del fuerte con 19 hombres.

La última provincia del Imperio

Pasados los primeros meses, en San Diego la situación no era muy buena. El sargento Ortega contaba solo con ocho soldados, algo a todas luces insuficiente, pero por fortuna, la llegada del capitán Rivera, que iba de camino a Monterrey con sus 20 dragones de cuera escoltando una importante cantidad de ganado vacuno, supuso un alivio para la escasa guarnición, los religiosos y los pocos arrieros indios de Baja California que se habían quedado.

Rivera, por su parte, no cumplió las órdenes y decidió quedarse en San Diego en lugar de proseguir hacia el norte. Es posible que influyera en su decisión el no querer ponerse a las órdenes de Fages, al fin y al cabo un militar de rango inferior, pero que estaba por encima suyo debido a que era el vice-gobernador. También pudo influir que Rivera sospechase de Fages que este, como oficial de tropa de línea, no tenía gran admiración por los soldados de cuera. Consideraba que no eran disciplinados y no confiaba en su comportamiento si las cosas se ponían feas, por lo que intentó corregir sus defectos con una brutal disciplina de estilo europeo que solo sirvió para que al día siguiente de embarcar con destino a San Diego desertaran nueve soldados y un arriero, dejando la defensa de Monterrey en cuadro.

A pesar de todo, el gobierno del teniente Fages fue bien al principio. Monterrey tenía material y provisiones para más de un año y contaba con 19 soldados, entre voluntarios de Cataluña y dragones de cuera, que acompañaban a los cuatro religiosos y les ayudaron a edificar un establecimiento permanente. Usando troncos, adobe y paja edificaron varios edificios de techo plano.

El San Carlos seguía en el puerto, pero solo cinco marineros habían sobrevivido a la enfermedad. Eso hizo que el capitán Vila, embarcara a dos soldados y dos arrieros para poder tener un mínimo necesario de hombres en la tripulación. Luego zarpó hacía San Blas, donde llegó enfermo y al poco tiempo falleció.

Para el visitador Gálvez el principal problema que se planteaba, ahora que se había asegurado de los rusos no eran una amenaza real, fue el abastecimiento, ya que de momento la base naval de San Blas era la única alternativa para mantener bien aprovisionadas las misiones y los pequeños establecimientos de la costa. Además, era preciso no solo buscar medios para que la nueva colonia fuese auto— suficiente, sino también para conseguir que los misioneros prosiguiesen su labor y proteger los asentamientos con más tropas.

Respecto al segundo asunto, que tanto preocupaba en la Corte española, el San Antonio dejó en Monterrey en mayo de 1771 a diez misioneros y todo lo que se necesitaba para crear cinco misiones nuevas. Pero entre tanto, fray Junípero Serra estaba actuando por su cuenta, y en julio fundó San Antonio de Padua, misión a la que hubo que destinar seis soldados. Así nació un sistema muy eficaz que luego fue copiado en toda California en aquellos lugares donde no había un presidio que diese protección inmediata a los misioneros. Consistía en dotar de una pequeña unidad militar a cada asentamiento en el que los religiosos y los indios cristianizados cultivaban la tierra y producían alimentos.

En San Diego, con su fuerza ahora incrementada hasta 22 hombres, Rivera decidió limitarse a esperar que llegase Fages desde Monterrey, que debía de establecer una misión en San Gabriel. Nada más llegar a San Diego, Fages se puso manos a la obra y el 6 de agosto diez dragones de cuera escoltaron a los padres Somera y Cambón para fundar la misión. Otros cuatro soldados debieron escoltar a los caballos y a los mulos para que no se perdieran. Fue una prudente medida pues, como ocurriera muchas otras veces, un soldado abusó de la mujer de un cacique y provocó un grave incidente. Los indios atacaron a la tropa, que con su superior armamento los rechazó y uno de soldados acabó con la vida del cacique de un disparo. El resto de los nativos, que jamás habían visto armas de fuego, huyeron despavoridos. La cabeza del cacique fue colocada como escarmiento en una pica, pero Fages sabía que si no se obligaba por las buenas o las malas a los soldados a respetar a las muchachas indias podía producirse una seria revuelta, por lo que no dudó en arrestar a dos violadores —ambos soldados— que fueron enviados a Monterrey y a Vilicatá.

San Gabriel se fundó como estaba previsto, pero la misión de Buenaventura, que era la siguiente tuvo que esperar, pues con los 16 soldados de los que disponía Fages no era posible proteger las dos misiones. Así que suspendió la fundación en espera de contar con más hombres, y con una escolta de diez dragones volvió a Monterrey, donde llegó antes de terminar el año 1771.

La localización y arresto de los desertores se convirtió en una forma de explorar el interior del territorio y de ir conociéndolo mejor. En este cometido, Fages se adentró en el valle de San Bemardino hasta llegar al que llamó «cañón de las uvas» —actual Grapevine Valley— y prosiguió hacia el nordeste donde pudo ver el valle de California. Un descubrimiento que jamás se le ha reconocido, a pesar de que localizó el nacimiento del río San Joaquín y el paso del Tejón.

Entre las instrucciones que recibió Fages estaba explorar bien el puerto de San Francisco, pero la falta de soldados le impidió hacerlo, de la misma forma que no pudo fundar la misión de San Luis Obispo. No obstante, mantuvo su voluntad de explorar el norte a la primera ocasión favorable.

Hay que reconocer que la situación de Fages en Monterrey no era fácil. Se encontraba muy lejos y disponía de muy pocos medios, pero a mediados de marzo partió con 14 soldados, un arriero y un indio, además del padre Crespí, en un viaje de exploración al norte. Tras avanzar por el valle de Santa Clara, que consideró un era un buen lugar para una futura misión, continuó hasta alcanzar la contracosta y divisar los ríos Sacramento y San Joaquín.

La tardanza en la llegada de provisiones desde San Blas hizo que ante la amenaza del hambre, Fages se internara con algunos de sus hombres en la Cañada de los Osos para conseguir carne fresca y comida que le facilitaron los indios. En cualquier caso había que buscar una solución permanente, así que cuando por fin pudo comunicarse con México, escribió al virrey lamentando la escasez de provisiones y al poco supo también que había sido ascendido a capitán.

En San Diego, Rivera había tenido problemas. Cuando llevaba un tren de muías y caballos desde Velicatá al norte fue atacado por los indios, de los que mató a dos sin sufrir bajas propias. A diferencia de lo que sucedía más al norte, el autoabastecimiento de San Diego era más complicado, por lo que los retrasos en la llegada de los buques eran devastadores y provocaban grandes problemas.

En agosto de 1772 llegaron por fin juntos el San Antonio y el San Carlos, justo cuando la situación empezaba a ser desesperada, y al poco tiempo el padre Dumetz llegó de Velicatá con el primer rebaño de ovejas que entró en California.

Pero los capitanes de los buques no querían seguir al norte y desembarcaron todo lo que llevaban a Monterrey en San Diego, para que llegara a su destino por tierra. Informado Fages, marchó al sur con 14 soldados de escolta y fray Junípero Serra fue con él. Siguieron el río Salinas cruzaron la sierra de Santa Lucía y entraron por su extremo norte en la Cañada de los Osos, donde Serra convenció a Fages para que le dejara algunos hombres y así poder fundar una nueva misión, que recibió el 1 de septiembre de 1772 el nombre de San Luis Obispo de Tolosa. La amistad de los indios, agradecidos por la matanza de osos que Fages había llevado acabo un año antes, garantizó el éxito del nuevo asentamiento.

Serra, que no conocía la zona, quedó favorablemente impresionado con los indios canoínos y quería a toda costa fundar otra misión, la de San Buenaventura, para cristianizar las mejores rancherías que había encontrado en el tiempo que llevaba en Alta California, pero Fages insistió en la importancia de continuar el viaje a San Diego.

Convencer a Serra de que no podía fundarse la misión en Buenaventura no fue cosa fácil. Las órdenes de Gálvez incluían la fundación de cinco misiones. Fages no había querido crear la de San Francisco por falta de soldados. Ahora se negaba a ayudar a fundar la quinta misión. No es de extrañar que Serra considerase a Fages un mal comandante al que terminó achacando todos los males: la deserción de los soldados de cuera, la falta de castigos adecuados a aquellos que ultrajaban a las mujeres indias y la mala distribución de las provisiones y elementos de trabajo. Disgustado, el fraile embarcó en San Diego y zarpó en el San Carlos el 20 de Octubre de 1772. Un mes más tarde desembarcaba en San Blas, desde donde se dirigió a la ciudad de México, para exponer sus quejas al virrey.

Durante la mayor parte de 1773 Fages no salió de Monterrey. Pensaba que sus escasos recursos no le permitían iniciar exploración alguna y tampoco estaba satisfecho con sus hombres. Una parte de ellos habían sido relevados y sustituidos por soldados traídos de México, que en muchos casos estaban casados con mujeres que no querían ir a California y pedían constantemente su traslado.

Tres soldados de Monterrey y tres de la misión de San Antonio se casaron con indias cristianas y se les construyó una zona aparte para que vivieran. Por lo demás, los medios eran muy escasos. Casi todo lo que llegaba se enviaba a las misiones, que tenían prioridad, y en el presidio faltaba de todo. No había cirujano ni recursos para el cuidado de heridos y faltaba todo tipo de pertrechos, hasta el punto de que la empalizada estaba tan mal construida que, según el padre Serra, la falta de clavos obligó a amarrar los maderos, lo que hacía que la estructura pudiera derribarse fácilmente. No obstante, Fages desplegó toda su energía en mejorar las defensas y en noviembre envió al virrey Bucarelli un completo informe dando cuenta de las mejoras realizadas.

Fray Junípero Serra, que ya estaba en México en febrero de 1773, fue recibido por el nuevo virrey, Bucarelli, al que dio su opinión sobre la situación de la Alta California. Creía que el plan para abandonar San Blas y mantener la Alta California aprovisionada por recuas de muías a través de Guaymas era absurda y que debía de mantenerse el sistema de abastecimiento por mar.

Serra pidió un reglamento para la provincia que estableciera con detalle el régimen de aprovisionamiento, y la junta que convocó el virrey aprobó 18 de los 32 puntos solicitados por el fraile, en particular los referentes a asuntos internos de las misiones y los temas financieros.

El reglamento que Serra deseaba entró en vigor el 1 de enero de 1774 y reconocía el establecimiento militar de San Diego como «Real Presidio». Bucarelli no aprobó ninguna de las medidas relacionadas con la tropa y los oficiales, pero cesó a Fages, algo de lo que tuvo tiempo de arrepentirse, y ascendió a teniente de dragones al sargento Ortega, aunque no aceptó la sugerencia de Serra de nombrarlo gobernador. Ese cargo se lo dio al capitán Fernando de Rivera y Moncada, hombre con gran experiencia en la región y a quien se impartieron instrucciones muy precisas para lo que sería su misión principal: la exploración y ocupación del puerto de San Francisco. Para ello le facilitaron los medios que le habían faltado a Fages. Le dieron armas y municiones y, lo más importante, artillería con la que fortificar los presidios, y le ordenaron que ejerciera estricta vigilancia en los puertos del Pacífico. También se le comisionó para reclutar soldados, en lo posible casados y dispuestos a establecerse en California. Pero en Sinaloa, Rivera, apenas logró convencer a doce voluntarios cuyas familias sumaban en total 51 personas. En marzo de 1774, Rivera llegó a Loreto dispuesto a emprender el viaje por tierra hacia el norte.

El 24 de enero salía la fragata Santiago en su primer viaje a la Alta California. A bordo de ella volvía en triunfo el padre Serra, que llevaba enseres, objetos sagrados, provisiones y frailes para las misiones que esperaba fundar. Iba también un nuevo cirujano, José Dávila, con su familia; Juan Soler, administrador para Monterrey; tres herreros con sus familias, y tres carpinteros. Por fin parecía que se iba a establecer una población permanente capaz de colonizar la zona.

El Santiago no marchó directamente a Monterrey, sino que, desobedeciendo las instrucciones, entró en San Diego, lo cual sirvió a Serra para recorrer el camino a pie y visitar todas las misiones y presidios. En la misión de San Gabriel se encontró con Anza, de quien luego hablaremos, y se dio cuenta del problema que representaba la escasez de los suministros enviados por mar, pues el San Carlos no había llegado, ya que por diversas causas se había refugiado en Loreto. Allí, el gobernador requisó todas las provisiones y es un misterio lo que hizo con ellas, pues cuando Rivera y los colonos llegaron no había nada.

Desesperado, Rivera resolvió marchar solo con las tropas, dejando a sus familias esperando a que él alcanzase San Diego, desde donde confiaba que el eficaz teniente Ortega pudiese arreglar las cosas y enviar a recogerles. Finalmente, el 23 de mayo de 1774, el nuevo gobernador de Alta California llegó a Monterrey y comunicó a Fages su cese. Es conocido que Rivera había llevado muy mal el nombramiento de Fages. La sensación que le quedó de haber sido postergado, cuando le destinaron a la Baja California, había provocado en él un hondo resentimiento que pagó con Fages, al que trató de forma injusta.

La historia de Fernando de la Rivera y Moncada fue una frustración continua. Capitán de caballería, había ingresado en el ejército en 1742, durante la Guerra de Sucesión de Austria, escalando los grados de alférez, teniente y capitán. Con ese rango y al mando de 25 dragones de cuera dirigió en 1769 la primera expedición terrestre española a California, hecho por el que figurará siempre en los libros de historia. Su mala salud y sus enfrentamientos con todo el mundo provocaban que nunca se le seleccionase para ascensos y nombramientos. Eso hizo que en 1770 pidiese el retiro, que al final no se le autorizó.

Tras apelar al virrey, lo logró, y fue separado del servicio activo en 1771, pero después de fracasar como hacendado en Guadalajara, donde había comprado una propiedad, no tuvo más remedio que pedir el reingreso y solicitó no ir a California, que es justo a donde le envío el virrey. Una mala decisión, pues Rivera estaba ya enemistado con Fages y pronto lo estaría con los poderosos franciscanos y con Juan Bautista Anza.

Otro suceso importante para el futuro tuvo lugar poco después en el sur. La extraña conducta de Felipe Barri, gobernador de Baja California en Loreto, cuando llegó Rivera, hizo que el virrey le reemplazase por un administrador que había gestionado con eficacia las antiguas posesiones de los jesuitas en Zacatecas y además era militar. Se trataba del sargento mayor del regimiento de dragones de Querétaro, Felipe de Neve.

La primera misión de Rivera era cumplir las órdenes del virrey y explorar el norte, en concreto el puerto de San Francisco y la ría o el río que allí desembocaba. Por eso en cuanto recibió más refuerzos partió con el padre Palou, 16 dragones de cuera, algunos sirvientes y provisiones para cuarenta días. Siguió la misma ruta que Fages pero al llegar al lugar del actual San José, escogió la costa oeste, la península de San Francisco. El 28 de noviembre acampó cerca del Palo Alto y como a Palou le pareció un buen lugar para fundar una misión, plantó una cruz de madera junto al arroyo que hoy se conoce como San Francisquito. Las fuertes lluvias otoñales les forzaron a ralentizar su marcha, pero a los pocos días pudieron ver desde los cerros la magnífica bahía de San Francisco.

Nuevas exploraciones. La marcha de Anza y las costas del Norte

A las dos grandes expediciones a California, hay que unir otra más, que finalmente fue la más importante: la que dirigió Juan Bautista de Anza desde el presidio de Tubac, en Sonora —hoy Arizona—, en plena frontera salvaje, hasta el puerto de Monterrey.

Juan Bautista de Anza era el comandante del presidio de Tubac y ostentaba el grado de capitán de dragones. Militar por tradición, pues era hijo y nieto de soldados, se había criado en la frontera apachey era un veterano experimentado.

Anza supo por los indios pimas que los yumas les habían contado que hombres blancos cabalgaban en la costa del Pacífico. Hoy la noticia no resulta extraña, pues sabemos que los indios de San Diego eran yumas, pero para Anza fue un gran descubrimiento, pues le demostró que el paso terrestre entre el Colorado y la costa era practicable. Tras consultar con el padre Garcés, un hombre extraordinario cuyas exploraciones solitarias por territorios desconocidos eran ya una leyenda, elevó varias solicitudes pidiendo autorización para abrir una ruta terrestre. El visitador Gálvez consideró la petición, pero sin autorizarle nada.

Cuando Bucarelli alcanzó el puesto de virrey, al tratar con Serra sobre la problemática de California se hizo una idea de los enormes problemas por los que pasaba el embrión de colonia que se estaba formando. Como siempre, esos problemas se centraban en lo mismo: más población. Hacían falta agricultores, ganaderos, artesanos, especialistas de todas las materias y, por supuesto, más soldados. Para dotar a California de todo eso no bastaba con los barcos que partían de San Blas, era necesario abrir una vía terrestre segura y practicable y la idea de Anza parecía realizable, así que concedió el permiso al experimentado capitán de Tubac.

Con su capacidad y conocimiento de la frontera, Anza seleccionó a 20 dragones de cuera de su presidio para escoltar 35 arreos de muías, 65 vacas y 140 caballos de montura y carga, aunque una incursión apache se saldó con la pérdida de 130 caballos, lo que dejó muy maltrecha la capacidad de disponer de monturas de repuesto. En cualquier caso, Anza no se acobardó por el contratiempo y con un total de 34 hombres partió de Tubac el 8 de enero de 1774. Con él iba el padre Garcés.

Tras atravesar el desierto alcanzaron la rivera del Colorado donde hoy está Yuma. Los indios, a cuyo cacique conocía bien Anza, les ayudaron a atravesar el río, que siguieron hacia le sur hasta un lugar que llamaron Santa Olalla, donde se aprovisionaron de forraje y agua antes de atravesar en seis infernales días el desierto, para lo cual se desprendió de todo lo innecesario. Anza localizó varios pozos de agua, que señaló, y en la travesía divisó unas montañas en la costa, antes de dirigirse al norte y alcanzar la misión de San Gabriel el 2 de marzo de 1774. La ruta terrestre desde Sonora estaba abierta.

La misión de San Gabriel aunque ofrecía refugio y descanso a los fatigados expedicionarios, no podía reabastecerlos ni reponer los caballos tras casi mil kilómetros de marcha. Un intento del padre Garcés de obtener provisiones en San Diego produjo pobres resultados pues no los había en ese lugar. Anza, resuelto a llegar a Monterrey, envió al grueso de su gente de vuelta a Yuma y, siguió viaje. En Monterrey se entrevistó con Fages y supo que allí la falta de provisiones era tan aguda como en San Gabriel. Nadie se explicaba en la Alta California el atraso del San Carlos con las provisiones para la temporada.

Anza salió de Monterrey llevando a seis soldados de cuera para mostrarles el camino a Yuma. Regresó a San Gabriel el 1 de mayo y después de dos días de descanso, durante los cuales se entrevistó con fray Junípero Serra, emprendió camino de vuelta.

Garcés, que lo había precedido, le dejó mensajes escritos en cada ranchería y siguiendo el rastro Anza pudo llegar a Santa Olalla en solo once días. Garcés siguió otro camino más directo desde Yuma y pudo llegar a Tubac el 26 de mayo de 1774, después de haber recorrido en cuatro meses y medio más de 3.600 kilómetros. Entusiasmado, fue personalmente a informar del viaje a Bucarelli, que se mostró muy satisfecho con la gran noticia. El virrey ascendió a teniente coronel de caballería a Anza y recompensó con gratificaciones y ascensos a los 17 soldados de cuera que lo habían acompañado a California.

Una vez acabado su trabajo como visitador, José de Gálvez regresó a España y defendió con tesón la necesidad de continuar y ampliar la red de misiones y presidios, y proceder a la colonización efectiva del territorio. Se empezaban a valorar los grandes recursos y las riquezas con las que la naturaleza ha dotado a California.

En México, el virrey Bucarelli llegó a las mismas conclusiones que el antiguo visitador, por lo que se dedicó a ampliar la presencia española en la costa noroeste. Si Anza había tenido éxito en tierra, ahora él creía preciso hacer un esfuerzo en el mar. Así pues, una vez que hubo dejado a Serra en San Diego, siguiendo instrucciones precisas del virrey, la fragata Santiago partió rumbo al norte.

Tras detenerse en Monterrey el capitán Pérez alcanzó los 55° de latitud Norte, descubrió una isla a la que bautizó como Margarita e intercambio regalos con los indígenas. Hizo un buen negocio. A cambio de cuentas de vidrio obtuvo pieles, pero aunque debía de haber alcanzado el paralelo 60, solo llegó hasta el cabo Mendocino. El 3 de noviembre de 1774, tras nueve meses de singladura, la Santiago estaba de nuevo en San Blas.

Esta vez el gobierno español se había implicado en serio y cinco experimentados oficiales fueron enviados a San Blas. El más antiguo tomó el mando del apostadero naval y los otros cuatro recibieron los buques disponibles y las órdenes de navegación.

La misión más sencilla fue la Fernando de Quirós, que tras aprovisionar la San Diego regresó a San Blas con el San Antonio.Más interesante fue la misión que se encargó al capitán Miguel Manrique y al San Carlos, que debían navegar a Monterrey descargar las provisiones y seguir hacia el norte para explorar el puerto de San Francisco y asegurarse de si era un río, un estero o un brazo de mar. Lamentablemente, Manrique enloqueció durante el viaje y el teniente de navío Juan Bautista Ayala tomó el mando del bergantín. Después de luchar con vientos adversos ancló en Monterrey el 27 de junio de 1775, y mientras descargaba ordenó a sus carpinteros construir una canoa para continuar la exploración. Terminada la descarga, se dirigió al norte en cumplimiento de sus órdenes y el 1 de agosto entró en la bahía de San Francisco. Ayala envió un bote al mando del piloto Cañizares, el mismo que había viajado por tierra con Portolá, y al día siguiente ancló dentro de la bahía, que exploró con sumo detalle durante cuarenta días. Desembarcó en la mayor parte de las islas, levantó cartas náuticas y mapas, escribió los informes requeridos con toda precisión y se convenció de que la bahía daba entrada a varios puertos naturales que posiblemente fuesen los mejores de toda la Nueva España, y no solo de California. Terminado el reconocimiento, Ayala partió en dirección a Monterrey, donde llegó el 22 de septiembre de 1775.

A Bruno de Heceta le tocó el mando de la fragata Santiago, llevando al experimentado Juan Pérez como piloto y a remolque a la goleta Sonora, que mandaba el teniente de navío Juan Francisco Bodega y Cuadra. Surtidos con provisiones para un largo año, tenían la misión más complicada, explorar la costa norte, investigar el río que se había descubierto en la latitud 42° o 43° y continuar lo más al norte posible.

La nave capitana alcanzó hasta los 49° de latitud Norte y descubrió la desembocadura del río Columbia. A su regreso trató de entrar en San Francisco, pero impedido por la neblina fue a anclar a Monterrey donde desembarcó las provisiones que traía para las misiones y el presidio el 29 de agosto de 1775. En un último esfuerzo por encontrar la entrada al puerto de San Francisco, viajó por tierra. Encontró primero los restos de la canoa y luego la cruz y las cartas que Ayala había dejado, pero este ya no se encontraba en la bahía.

Bodega se separó de la Santiago debido al mal tiempo y alcanzó la latitud 58° Norte. En el regreso entró en una bahía que hoy lleva su nombre, Bodega Bay, y el 7 de octubre ancló en Monterrey. Ambas naves retornaron a San Blas y tocaron puerto el 20 de noviembre de 1775. La única mala noticia de la expedición fue la muerte del excelente piloto Juan Pérez.

Las expediciones navales solían dar siempre magnífico resultado, no solo por que abrían camino a nuevos descubrimientos sino porque psicológicamente ayudaban mucho a quienes estaban en los presidios, pues además de facilitarles suministros y pertrechos les hacía sentirse menos olvidados.

Por otra parte, la llegada a las costas del Pacífico Norte de marinos expertos cambió completamente la situación, pues ahora los barcos no se retrasaban, los marineros no enfermaban y se navegaba sin problemas contra el viento.

Bucarelli había quedado muy satisfecho del viaje del comandante de Tubac, y el ya teniente coronel Anza recibió instrucciones para realizar otra expedición que sería apoyada por la corona con dinero y medios. La misión era colonizadora, por lo que irían con él 30 soldados y sus familias. Así se hizo y el 23 de octubre de 1775 partió hacía en norte con 235 personas, de las que 207 debían quedarse en California. La tropa que permanecería en California estaba formada por el alférez José Joaquín Moraga, el sargento Juan Pablo Grijalva y 28 soldados, 8 veteranos de la guarnición del presidio y 20 reclutas. Las mujeres de los soldados sumaban 29 y el resto lo componían niños, arrieros, vaqueros y cuatro familias de colonos.

Tras ser recibido amistosamente por el cacique yuma Palma, Anza tuvo que buscar un vado para atravesar el Colorado, que iba muy crecido, y lo encontró en un lugar en que el río se dividía en tres brazos. Tras dejar al padre Garcés y a su acompañante, el padre Eixarch, en las márgenes del río donde se pensaba establecer una misión, la columna marchó hacia la costa de California. Anza iba al frente, con su escolta de exploradores y vanguardia. Llevaba varias tiendas de campaña, provisiones sobradas, ropa adecuada y todo el material necesario.

En el campamento de Santa Olalla, Anza decidió dividir la caravana en tres secciones para que los escasos pozos de agua que había en la peor parte del desierto no se agotasen. El 1 de enero de 1775 dos exploradores se adelantaron para avisar de su llegaba a San Gabriel, que Anza alcanzó el 4 de enero, 73 días después de su salida de Tubac. Allí se encontró con que el gobernador acababa de llegar, pues había tenido que ausentarse porque los indios habían atacado la misión de San Diego.

La misión de San Diego se construyó demasiado cerca del presidio. Originariamente el lugar era una ranchería llamada Cosoy, que los franciscanos mantuvieron alejada del presidio porque los soldados abusaban en cuanto podían de las mujeres indias. Los incidentes habían sido constantes y los padres responsables de la misión, Luis Jaime y Vicente Fuster, la habían trasladado a un nuevo lugar.

No obstante, al odio de muchos indios a los soldados, por razones comprensibles, se unían ciertos enfrentamientos de los franciscanos con los indígenas convertidos al cristianismo por causas que iban desde el robo a la asistencia a fiestas paganas. No es de extrañar por tanto que en la madrugada del 5 de noviembre de 1775 unos 600 indios atacaran la misión, entraran en la iglesia y tras destrozarla la incendiaran, y asaltaran luego todos los edificios.

Los indios cristianos no pudieron hacer nada para ayudar a los españoles, pues fueron mantenidos bajo vigilancia en sus chamizos. Aún así, los tres dragones de cuera que protegían la misión se hicieron fuertes en una de las casas desde la que repelieron todos los ataques durante seis largas horas.

El cadáver del padre Luis Jaime fue encontrado en un arroyo seco, no muy lejos de la misión, con el rostro triturado y siete flechas en su cuerpo. El padre Crespí escribiría más tarde que había buscado su propio martirio al abandonar su cuarto y salir al encuentro de los indios pidiéndoles que amaran a Dios. El teniente Ortega regresó a San Diego en cuyo presidio se refugiaron los franciscanos y sirvientes. A medida que se conocían detalles del plan indígena, más crecía su preocupación.

Más de mil indios se habían congregado para el ataque que debería ser simultáneo al presidio y a la misión, pero el grupo destinado a atacar el presidió se alarmó al ver las llamas de la misión y escapó. Hasta varios días después, Ortega no se atrevió a enviar un mensajero para dar la alarma a las otras misiones y a Monterrey.

Al conocer lo sucedido, Rivera partió de Monterrey con todos los hombres que pudo, que eran solo 13 dragones. Con ellos reforzó las misiones de San Antonio y San Luis Obispo, dejando un hombre más en cada una. Al regresar se encontró con Anza, que acababa de llegar a San Gabriel, y le comunicó que a su juicio se trataba de una revuelta general. Anza, a pesar de su rango, se puso a las órdenes del gobernador con todos sus dragones de cuera.

Rivera contaba con un teniente, dos alféreces, dos sargentos, ocho cabos, cincuenta y cuatro soldados, un armero y un tambor. Esta fuerza cubría las guarniciones de dos presidios, separados por más de 700 kilómetros de distancia y cinco misiones, por lo que es posible que el apoyo de Anza salvase a los pobladores de la frágil California española del exterminio. El 7 de enero de 1776 Rivera tomó 12 hombres que unidos a 17 de Anza, que iban a operar sin cueras como compañía volante, partieron hacia San Diego para poner término a la revuelta. A Moraga se le ascendió a teniente y se le dejó en San Gabriel a cargo de la tropa y los colonos.

Consciente de que solo un castigo ejemplar podría poner fin a la sublevación, Rivera ordenó rastrear las rancherías y detener a los indios instigadores de la revuelta.

Muchos indios intentaron escapar a las montañas, pero los jinetes españoles les alcanzaron y nueve fueron llevados a San Diego. Se informó de todo esto al virrey mediante un correo a través de Neve en Baja California. Con la excusa de que había que terminar primero con este asunto. Rivera no mostraba interés alguno por colaborar con Anza para cumplir las órdenes del virrey, que consistían en fundar una misión y un presidio en el puerto de San Francisco.

Anza, deseoso de terminar su misión y regresar a Tubac, dejó a un sargento y diez hombres con Rivera, que le parecía un incompetente, y marchó hacia San Gabriel para recoger a su gente y partir en dirección norte. Tras salir de San Gabriel con 17 hombres y sus familias se dirigió a Monterrey y dio órdenes a Moraga de que le siguiera. Ambos se encontraron en San Antonio y la columna llegó a Monterrey el 10 de marzo de 1776, quedando los civiles repartidos entre el presidio y la misión del río Carmelo, en la que Anza cayó enfermo. En caso de seguir al pie de la letra las órdenes del virrey, Anza debía dejar las provisiones en Monterrey junto con los refuerzos que llevaba y las familias de los soldados, y luego seguir hacia el norte para crear un asentamiento en San Francisco. Pero como hemos visto, Rivera pensaba de otro modo y siguió resistiéndose a perder el apoyo de Anza. Trató de retenerle y envió instrucciones escritas para que los colonos construyeran casas provisorias en Monterrey mientras se establecía el presidio y misión de San Francisco.

Anza se indignó al conocer la noticia, aunque aceptó quedarse un mes más, en espera de que Rivera acabase de solucionar sus problemas en San Diego, pero la relación entre ambos, que ya era mala, siguió empeorando.

El 23 de marzo, Anza, recuperado de su enfermedad, salió de Carmelo con once soldados al mando de Moraga y el padre Font. Entre los soldados estaba el cabo Juan José Robles y dos hombres que ya habían estado en la bahía con Fages. En San Francisco acamparon cerca de una vertiente con agua cerca de la bocana del puerto. Font encontró el sitio ideal, con buenos pastos, leña abundante y agua de una fuente natural. Era el lugar perfecto para levantar un presidio. En los días siguientes encontraron un buen arroyo que llamaron de los Dolores y allí Moraga plantó algunas semillas de maíz y garbanzos para probar el terreno. Este sería el lugar elegido para la misión de San Francisco de Asís. Desde allí, la expedición continuó internándose por la contracosta y el 8 de abril de 1776 regresaba a Monterrey

En Monterrey, Anza había cumplido con las órdenes de reunir a la gente y el material para la fundación de las misiones del área de San Francisco. Había explorado la región, seleccionado los sitios y solo esperaba la llegada del comandante y vicegobernador, cuya cooperación era parte integral de sus instrucciones. Pero Rivera no aparecía. Después de consultar con el padre Serra y de enviar dos cartas a Rivera, pidiéndole que se encontrara con él en San Gabriel a fines de abril, Anza decidió retornar a Sonora. Se despidió de sus colonos, dio algunos consejos a Moraga y acompañado de su escolta de siete soldados, ocho vaqueros y arrieros, y cuatro sirvientes, salió de Monterrey el 14 de abril de 1776. Con él iban el padre Font y el comisario Mariano Vidal, encargado de llevar las cuentas. Una vez más, Anza había demostrado su notable capacidad de mando y concluido con éxito su misión.