3.3. Frente a franceses, apaches y comanches

L

a historia de la conquista de Texas para la Corona de España es realmente curiosa, pues se debió a la necesidad de impedir que el territorio fuese ocupado por una potencia hostil, lo cual, como en el caso de California, obligó a las autoridades virreinales a un esfuerzo para prevenir amenazas contra el corazón de la Nueva España.

A diferencia de la plácida vida que en general llevaron los colonos de la hermosa California española, la historia de Texas es una continua narración de violencia y guerra. Todo fue difícil. A la permanente hostilidad de las feroces tribus apaches se unió la llegada de un nuevo pueblo de guerreros procedentes del norte que iban a convertirse en actores protagonistas en el escenario tejano: los comanches, que impidieron durante mucho tiempo que la colonización avanzase más allá del Río Grande. Si a esto unimos el escaso interés de los súbditos de Su Católica Majestad por trasladarse a una frontera en la que había poco que ganar y mucho que perder, se explica hasta pasada la mitad del siglo XVIII lo que hoy es Texas siguiese siendo un territorio poco poblado y salvaje, en el que los europeos no mantenían apenas presencia y donde fundar villas, pueblos o ciudades parecía imposible.

La excepción era El Paso, pues tras la revuelta Pueblo de 1680, que provocó la pérdida de Nuevo México durante una docena de años, se convirtió en la única posición española al norte del Río Grande, con una población que aumentó en unas 2.000 personas por la llegada masiva de refugiados que huían del norte, tanto colonos españoles como indios amigos. Para proteger a los segundos se fundó una misión y un pueblo dentro de los límites del actual estado de Texas, en la moderna Ysleta. Años después junto al actual Presidio se edificó una misión en territorio jumano, pero poco más se hizo. Lo que realmente decidió a las autoridades virreinales a avanzar hacia el interior de Texas fue el incremento de las actividades francesas en la costa del Golfo de México, una amenaza que no venía de Europa ni de las Antillas francesas, sino de la lejana Canadá.

San Francisco de los Texas: el primer intento

A mediados del siglo XVII los viajes de los exploradores canadienses, tramperos y comerciantes de pieles, cada vez más al oeste y más audaces, hicieron pensar de nuevo en la existencia de una comunicación directa entre el Atlántico y el Pacífico usando los ríos. En 1678, una expedición bajo la dirección del intendente general de Canadá alcanzó la desembocadura del Arkansas, y fomentó la creencia de que existía tal paso, ya que los exploradores canadienses hablaban de un río gigantesco del que se sospechaba que podría desembocar en el Golfo de California —en realidad desembocadura del río Colorado—. Una vez conocido su descubrimiento, aumentaron las esperanzas de quienes pensaban que podía lograrse una vía de comunicación entre Europa y Asia sin tener que doblar el Cabo de Hornos o hacer la larga ruta de la India.

Solo fue cuatro años después, cuando René Robert Cavelier, señor de La Salle navegó el enorme río hasta su desembocadura y comprobó que no estaban en el Golfo de California, sino en el de México. Normando, nacido en Rouen, La Salle estaba destinado por su familia a la iglesia, y recibió de los jesuitas una magnífica educación que incluía el interés por la ciencia y le resultó de enorme importancia en su futuro. El explorador francés llamó a esta región Luisiana, en honor de su monarca el rey Sol, Luis XIV La Salle dejó claro que el gran río desembocaba en algún lugar entre México y la Florida, por lo que aunque no fuese el Paso del Noroeste no era mal hallazgo, pues permitiría conectar Canadá con las ricas islas de las Antillas y tener un puerto en un mar libre de hielos.

La Salle había redescubierto la desembocadura del Misisipi, a cuyo delta habían llegado ya los españoles desde los viajes de Álvarez de Pineda en su recorrido por la Tierra de Amichel. En cualquier caso, La Salle, el 9 de abril de 1682, en una brillante ceremonia tomó posesión del territorio regado por el Misisipi desde su nacimiento hasta su desembocadura en nombre del rey de Francia, así como de los afluentes que vertían sus aguas al gran río.

La Salle no era percibido en la corte francesa más que como un aventurero, y, como ocurría en España en casos similares, estaba rodeado de enemigos que intentaban defender las ventajas que obtenían del monopolio del comercio con América, por lo que hubo gran oposición a sus planes de dirigir una expedición por mar a las nuevas tierras descubiertas para fundar allí un asentamiento permanente. Aunque trataron de destruir su proyecto, algunas importantes personalidades del reino, como el ministro Colbert, se dieron cuenta de la oportunidad que representaba para Francia el control de una ruta al Golfo de México desde Canadá, lo que permitiría en la práctica rodear a las posesiones inglesas situadas en la costa este de América. En consecuencia se aprobó su proyecto y se le encargó liderar la expedición colonizadora.

Cuatro buques franceses se dirigieron a América con más de 300 personas, incluyendo siete misioneros y varios distinguidos caballeros. Partieron de La Rochelle el 24 de julio de 1684. Junto a las costas de la Española una tormenta separó a los barcos y entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre tres de ellos lograron llegar al puerto de Petit Gouave, pero el St. Francis acabó en las costas controladas por España y fue capturado, lo que supuso una severa pérdida para la expedición.

Enfermo y con fiebre, La Salle no pudo partir en tres semanas, pero finalmente logró zarpar de Santo Domingo el 25 de noviembre y, tras navegar por la costa sur de Cuba, los expedicionarios franceses llegaron a tierra y pensaron que se encontraban cerca de la desembocadura del Misisipi, aunque donde desembarcaron en realidad el 1 de enero de 1685 fue en algún punto al este del río Sabine, pues por un error en la medición de la longitud no hallaron las costas de Luisiana, sino las de Texas.

Tras varias discusiones entre La Salle y algunos de sus compañeros, la expedición recaló finalmente en la que llamaron Bahía de St. Bernard —hoy Matagorda— el 18 de enero. El país parecía perfecto. Había ciervos y búfalos, pescado en abundancia, praderas, y el entorno era muy agradable. Solo había un problema, los españoles no iban a consentir la presencia de franceses en lo que consideraban parte de Nueva España y ya estaban buscándolos con ahínco.

A principios de 1686 el marqués de Laguna, virrey de México, había recibido los primeros informes sobre el apresamiento del St. Francis, el buque de La Salle que había sido capturado en las costas de la Española cuando se dirigía a las costas de Texas. Poco después, a través de los indios, se supo que había europeos en la costa del Golfo, por lo que en México se llegó a la acertada conclusión de que se trataba de los hombres de La Salle. El conde de Monclova fue entre tanto elevado al cargo de virrey en noviembre y llegó al puesto con instrucciones precisas de lograr la expulsión inmediata de los intrusos. En un consejo de guerra se estudiaron las mejores opciones y finalmente se decidió establecer un puesto militar en la zona, al que se denominó Monclava, bajo el mando del gobernador de Cohauila.

Correspondió a Alonso de León liderar la primera penetración española en Texas. Había nacido en Nuevo León en 1639, pero con solo diez años de edad fue enviado a Europa, donde se enroló como cadete en la Real Armada, y, tras un breve servicio de tres años, en 1660 estaba ya de vuelta en México. En 1682 pidió permiso al gobernador para trabajar los depósitos de sal en el río San Juan e intentar poner en marcha un proyecto de colonización y búsqueda de minas. Se le concedió una concesión de quince años, y debido a su buen conocimiento de la zona no es de extrañar que, al llegar a México las noticias de la existencia de un establecimiento francés en la costa del Golfo, se le nombrase responsable de la expedición que debía de expulsar a los invasores.

Pero lo que parecía fácil no lo era en absoluto, y entre 1686 y 1689 León tuvo que dirigir cuatro expediciones a la zona en la que se encontraban los franceses. En la primera reconoció en detalle la confluencia del río San Juan con el Río Grande, marchando por la orilla derecha y bajando hacia el Sur más allá del río de las Palmas —Soto de la Marina—. No llegó a conclusiones sólidas sobre la presencia francesa en la región y dirigió una segunda expedición en febrero de 1687, cruzando el Río Grande cerca de la actual Roma y continuando por la orilla izquierda hasta el mar. Luego siguió la costa de Texas hasta Baffin Bay, sin encontrar tampoco franceses. Una tercera expedición en mayo de 1688 se puso en marcha al llegar noticias de que un hombre blanco, desnudo y en mal estado, se encontraba en una ranchería. Efectivamente se trataba de un francés, Jean Jarry, con lo que los rumores por fin se convirtieron en certezas, así que el 27 de marzo de 1689 León partió al mando de la cuarta expedición, con 114 hombres que incluían al prisionero francés yal capellán Damian Massanet. Su empresa tuvo ésta vez éxito y encontró los restos de un establecimiento europeo en la orilla de Garcitas Creek: era Fort St. Louis. Los españoles no podían imaginar el trágico fin de la colonia francesa, destruida por las desavenencias de sus propios colonos, en una terrible espiral de violencia que había culminado con el asesinato del propio La Salle.

Alonso de León, que se había convertido en 1687 en gobernador de Nuevo León, fundó junto a Massanet la misión de San Francisco de los Texas, como consecuencia de lo que habían visto al llegar a Fort St. Louis.

Massanet llegó a la conclusión de que sería posible convertir a los indios de la confederación Hasinai que vivían en la zona, y lo hizo constar en su informe al virrey, sin olvidar añadir que había habido franceses viviendo entre ellos, por lo que el virrey conde Galvez aprobó la iniciativa.

La expedición dejó Monclova en marzo de 1690 y tras llegar a las ruinas de Fort St. Louis se acercaron al principal poblado hasinai para comenzar su trabajo. Allí encontraron dos jóvenes franceses, Pierre Meunier y Pierre Talón, que habían sobrevivido a la colonia de La Salle. Tras continuar su marcha alcanzaron un valle poblado por los nabedaches, el más occidental de los pueblos de la confederación Hasinai, y fundaron un establecimiento que bautizaron como San Francisco de los Texas. Luego construyeron una iglesia, con lo que la misión quedó oficialmente constituida el 1 de junio de 1690. Al día siguiente comenzó el regreso, y en la misión quedaron tres sacerdotes y tres soldados de escolta.

Cuando la expedición regresó a México, Alonso de León se encontró con que había sido relevado del cargo, y murió al año siguiente. Había sido un hombre honrado y un líder riguroso y firme, que se ha ganado para siempre un puesto en la historia de Texas.

Poco antes de la fundación de San Francisco de los Texas, el capitán León fue enviado con un centenar de hombres a limpiar el territorio de franceses. Su expedición partió de Monclova a comienzos de la primavera de 1689 y llegó a las inmediaciones de Fort St. Louis, en Lavaca, el 22 de abril. Dos días después León penetró en la bahía, desde donde pudo ver la fragata Belle, una de las naves francesas. Los indios carisle habían informado de la presencia de los franceses y capturo en el poblado indio a dos importantes miembros de la colonia francesa, L'Archeveque y Gralet, a quienes envió a México y de allí a España, donde fueron juzgados y condenados a trabajos forzados en las minas mejicanas, por lo que fueron devueltos a América a cumplir su condena.

Habiendo completado su misión, León regresó a Monclova y envío al virrey un informe detallándole lo ocurrido y sugiriéndole la ventaja que supondría para impedir hechos similares establecen un puesto en la zona. En México se estudió la cuestión y se decidió instalar una misión en Fort St. Louis, por lo que en 1690, León fue enviado de nuevo a la costa con algunos frailes y 110 soldados. Fue entonces cuando se fundó la misión bautizada como San Francisco en honor de San Francisco de Asís.

Informada la corte española, el rey Carlos II sancionó la ejemplaridad de la acción para mantener alejadas en el futuro a otras potencias extranjeras de las costas tejanas, algo vital para la seguridad de Nuevo México, y en 1691 Domingo Terán fue nombrado gobernador de Cohauila y Texas. Tendría un salario acorde a la importancia del nuevo cargo y contaría con cincuenta soldados y siete misioneros destinados a fundar misiones y proteger los nuevos puestos que debían ser colonizados, en el territorio entre el río Rojo y el Guadalupe.

Domingo Terán decidido seguir adelante con el proyecto de colonización de Texas y se dirigió al norte para fundar nuevas misiones. Con él iba como intérprete Meunier, el joven francés que había vivido con los hasinais, cincuenta soldados, seis religiosos con Massanet a la cabeza, rebaños de ovejas y vacas, y más de un millar de caballos. Tras cruzar el río Trinity llegaron a San Francisco en julio de 1691 y supieron que una segunda misión llamada Santísimo Nombre de María, había sido levantada por el padre Fontcuberta, que había fallecido en una epidemia que azotó la región. Pronto se dieron todos cuenta de que entre el verdadero deseo de los indios y lo que buscaban los misioneros había serias diferencias. A los indios, como es lógico, los caballos les atraían más que su nueva fe cristiana.

La gran distancia entre las misiones y el centro del poder español en la región dificultó el éxito de las mismas. Eran difíciles de abastecer, estaban en territorio hostil y los indios no se mostraban dispuestos a dejarse convencer por los misioneros. También había enfermedades y una gestión no del todo adecuada.

Siguiendo instrucciones del virrey, Gregorio de Salinas condujo una expedición de relevo desde Monclova en la primavera de 1694, pues el invierno había sido muy malo y se temía lo peor. Lo que encontraron a su llegada el 8 de junio fue desolador. Los indios no se acercaban a la misión, hubo robos y uno de los sacerdotes había muerto.

El intento de colonización fue un fracaso. En solo tres años, la pequeña comunidad en torno a la misión de San Francisco y Fort St. Louis se hundió. La hostilidad permanente de los indios, los robos de ganado, la muerte de las pocas reses que quedaron y la pérdida de las cosechas fueron definitivas.

En 1693 toda la región fue abandonada y se informó a España de la imposibilidad de mantener una población estable en la zona, solicitando que se aplazase la decisión hasta que las circunstancias fueran mejores. Pese a esto, durante el primer año se había establecido en la orilla derecha del Río Grande una misión llamada San Juan Bautista que se convirtió en un excelente puesto de observación, y luego se edificó un presidio que sería el comienzo, con el tiempo, de la que fue conocida como Vieja Carretera de San Antonio.

A pesar de este puesto, el hecho cierto es que al alborear el siglo XVIII no había ninguna posición española en Texas, que había sido abandonada con autorización real en marzo de 1694. Solo El Paso, en la ruta del Camino Real de Tierra Adentro se mantenía habitado y pujante, por su comercio con los indios y el comercio de las minas de plata de Santa Fe y las pieles de Taos, pero en el siglo XVII ese lugar no se consideraba parte de Texas, aunque hoy lo sea.

El regreso a Texas y el nacimiento de la provincia

La primera amenaza francesa habla sido cortada de raíz, pero se trataba de una victoria momentánea, pues el crecimiento de la colonia de Luisiana era cada vez más amenazador. Por otra parte, el desastroso final de los intentos de colonizar Texas habían convertido en inútiles los esfuerzos de Alonso de León, por lo que la situación al comenzar el siglo XVIII era igual de mala que antes del intento colonizador de La Salle.

En 1712, el rey francés Luis XIV garantizó a Antoine Crozat el comercio en toda la Luisiana, al tiempo que se nombraba gobernador a Lamothe Cadillac. Crozat pensaba que el territorio sobre el que tenía competencia comercial, de límites muy imprecisos, era mucho mayor de lo que se creía y vio una buena oportunidad para el comercio con los indios, la búsqueda de minerales y el intercambio con el noroeste de México. Para lograrla se puso en contacto con las autoridades de Nueva España, aprovechando que España y Francia eran momentáneas aliadas, aunque una negativa no iba a impresionar al audaz comerciante francés, que ya había decidido hacer lo que resultase mejor para sus intereses.

No obstante, el primer paso fue el correcto, y de acuerdo con Cadillac envío una expedición a México que partió al mando de Loius Jutchereau St. Denis, un joven de noble familia. Para uno de los misioneros, el padre Francisco Hidalgo, la inacabada obra entre los indios Tejas vino a ser una pasión consumida. En el final del siglo XVII, debido a la minería, a la cría de ganado y al compromiso firme de Hidalgo con objetivos misioneros en el este de Texas, el límite español en el norte de México había avanzado hacia el Río Grande. La misión San Juan Bautista, que acertadamente el historiador Weddle ha llamado La Entrada a Texas español, fue fundada el 1 de enero de 1700, en el sitio actual de Guerrero, Coahuila. Para entonces los franceses habían resucitado el plan de La Salle de colonizar el valle inferior de Misisipi. Bajo el mando de Pierre Le Moyne d’Iberville, se construyó un fuerte en la Bahía Biloxy en 1699 y a principios de 1700 la llegada de víveres frescos y de refuerzos traídos desde Francia por el propio Iberville reforzó la presencia de ese país en el territorio de Luisiana. A Iberville lo acompañaba un pariente de su mujer, Louis Juchereau de St. Denis, un aventurero que cambió el curso de la historia de Texas.

A pesar de los esfuerzos de Iberville, la colonia de Louisiana tenía una enorme deuda, en parte debida a los elevados costes de las constantes guerras de Luis XIV especialmente la de Sucesión Española, en la que la hacienda francesa había tocado fondo.

En un esfuerzo para reducir gastos reales, Luisiana fue designada colonia privada y entregada a Antoine Crozat, un rico comerciante. Crozat seleccionó como gobernador a Antonine de La Mothe, señor de Cadillac, quien llegó a Louisiana en mayo de 1713. Los deberes de Cadillac eran sencillos, tenía que gobernar la colonia de forma sensata y buscar la forma de obtener beneficios. El francés llegó a la conclusión de que la mejor posibilidad era comerciar con el establecimiento más próspero y poblado de América del Norte, Nueva España, si bien sabía que las estrictas normas españolas establecían una sólida protección legal que restringía las actividades mercantiles de los extranjeros.

Cadillac disponía además de una carta que dos años atrás le había enviado el padre Hidalgo, convencido de que era posible convertir a los indios del interior de Texas, y que había insistido una y otra vez en lograr apoyo para fundar una misión entre los hasinai. Desesperado por la falta de apoyo en México, Hidalgo había escrito a Cadillac en busca de ayuda francesa para su proyecto. Para Cadillac se trataba de una gran oportunidad, por lo que fue a ver a St. Denis, que se había especializado en las lenguas indias y hecho exploraciones más allá del Río Rojo, para hacer propuestas a los españoles. St. Denis partió hacia Natchitoches donde dejó almacenadas parte de sus mercancías. Tras atravesar el Sabine se adentró en Texas, donde inició el comercio con los indios de ganado y pieles de búfalo, pero para él eso no era bastante. En julio de 1714 se presentó en el presidio de San Juan Bautista con un pasaporte francés y diciendo que los indios tejas querían misioneros españoles en sus tierras.

Su conducta y las estrictas leyes españolas sobre el comercio provocaron que el comandante del puesto, Diego Ramón, lo arrestase, en tanto esperaba noticias de la capital virreinal y de Gaspar Anaya, gobernador de Cohauila. No debía de ser un cautiverio muy rígido, pues durante el mismo St. Denis enamoró a la bella nieta de Ramón, Manuela Sánchez, de la que logró incluso una promesa de matrimonio [23]. Cuando llegaron las instrucciones de México se envió allí a St. Denis, que convenció al virrey hasta el punto de quedar casi de inmediato en libertad. Más adelante fue nombrado comisario y guía de la expedición al este de Texas para establecer nuevas misiones españolas, y regresó a San Juan Bautista donde se casó con Manuela.

La principal consecuencia de la expedición de St. Denis fue convencer a las autoridades virreinales de que era preciso ocupar Texas o, al menos, controlar los puntos de penetración más importantes desde Luisiana y en la costa del Golfo. El virrey, duque de Linares, retomó el plan de ocupación de Texas y encargó al capitán Domingo Ramón marchar con una compañía presidial y algunos religiosos al interior de la provincia para establecer nuevas misiones y algún puesto militar. El francés St. Denis se ofreció como guía y fue bienvenido.

La primera misión se estableció junto a la antigua de San Francisco y se fundó otra más entre los indios adaes, una pequeña nación que vivía en Arroyo Hondo, entre la nación Caddo. La misión tuvo un puesto de guardia construido solo a quince millas del puesto francés de Nachitoches.

Para el capitán Domingo Ramón el conocimiento que tenía St. Denis de las tribus indias de la costa de Texas y la frontera con Luisiana fue muy importante para asegurar unas buenas relaciones con las tribus situadas en la frontera oeste. Acostumbrados al contacto con los europeos y a las ventajas que podían obtener de ellos, no es de extrañar que, cuando los españoles se establecieron en el poblado de Los Adaes, el buen trato que recibieron de los indios fuera una herencia del comerciante francés.

Ramón Domingo, trabajador incansable y eficaz organizador, se convirtió en un referente para los indios, que lo adoptaron como a uno más y lo apoyaron en su trabajo. El marqués de Aguado, nombrado gobernador de Nuevas Filipinas (territorio texano al norte de río Medina) y Nueva Extremadura, se dirigió a Texas para supervisar el progreso de las actividades españolas y entre tanto Ramón Domingo fue hasta los Adaes y desde allí se acercó al puesto francés de Nachitoches, ya en Luisiana, donde fue tratado con amabilidad. Los indios seguían asombrados con las labores constructoras a las que estaban entregados los españoles, pues jamás habían visto nada semejante, y se mostraban fascinados a la vista de los muros, torres y empalizadas con las que se iba dotando el presidio.

Asimismo se decidió dividir la responsabilidad de las nuevas misiones entre las instituciones misioneras de Querétaro y de Zacatecas. Fueron estos religiosos los que restablecieron la misión de San Francisco en un nuevo lugar, al que llamaron San Francisco de los Neches. También fundaron otras cinco misiones: Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Acuña, Nuestra Señora de Guadalupe de los Nacogdoches, San José de los Nazonis, Nuestra Señora de los Dolores de los Ais y San Miguel de Linares de los Adaes. En la orilla oeste del territorio misionero, Ramón edificó para sus soldados el Presidio de Nuestra Señora de los Dolores de los Tejas. El restablecimiento de las misiones y un presidio en el este de Texas fue históricamente muy importante porque dio a España una base jurídica para defender con ahínco que la frontera de Texas estaba en el Sabine.

Por lo tanto, en 1715, al año de terminar en Europa la Guerra de Sucesión española, España estaba de nuevo en Texas. En los años siguientes se daría un fenómeno que no se repetiría hasta finales del siglo. Durante durante unos años, entre 1717 y 1722, la Francia borbónica estuvo en guerra con España, y esta circunstancia se convertiría en la prueba definitiva para saber si los españoles tenían aún agallas para establecerse con firmeza en la provincia, y si sus colonos, religiosos y soldados eran capaces de aguantar la soledad, las distancias, el clima y los indios hostiles.

En realidad el mayor problema que se presentaba en el futuro era que no se percibía entre las tribus indias del interior el más mínimo interés en acercarse a las misiones, pues eso les exigía la sustitución de sus ritos y elementos esenciales de su cultura que no estaban dispuestos a perder, y los misioneros eran conscientes de que tampoco les podían obligar por la fuerza, pues las tropas que custodiaban las misiones eran mínimas. Si no se lograba asentar en medio del naciente Camino Real una población sólida y numerosa, o se reforzaban las tropas destinadas a Texas, todo parecía indicar que se iba a repetir lo ocurrido a finales del siglo anterior. Pero esta vez había un hombre que iba a cambiar la situación, el marqués de Valero, que acababa de ser nombrado virrey.

La intención inmediata de Valero era lograr la supresión del comercio ilegal de los franceses de Luisiana y Canadá en Texas, para lo cual prometió apoyar las misiones franciscanas y aceptó la propuesta del padre Olivares, que había visitado anteriormente un lugar en el río San Antonio considerado perfecto para establecer una misión.

Valero dio su aprobación para fundar una misión y un nuevo presidio a finales de 1716, y asignó la responsabilidad de su establecimiento a Martín de Alarcón, el gobernador de Coahuila y de Texas, pero una serie de demoras ocasionadas en parte por las diferencias entre Alarcón y Olivares, aplazaron la fundación hasta 1718.

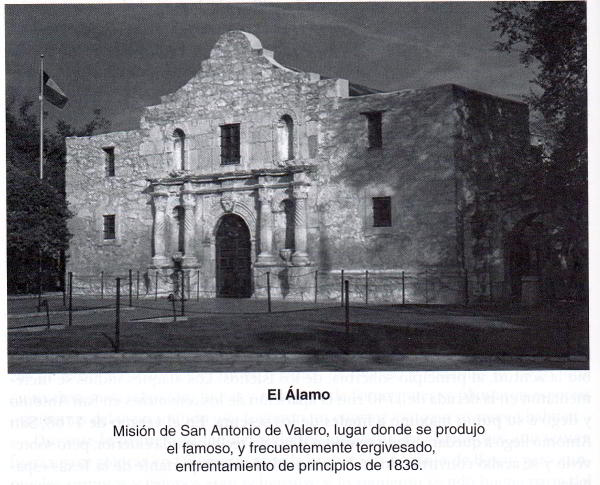

El 1 de mayo en el río San Antonio el gobernador fundó la misión San Antonio de Valero —que se haría célebre años después como El Álamo— y el 5 de mayo estableció el Real Presidio de San Antonio de Béxar. La villa recibió el nombre en honor a Baltasar Manuel de Zúñiga, segundo hijo del duque de Béxar y virrey de la Nueva España.

A finales de 1718 numerosos indios de las tribus jamrame, payaya y pamaya se habían acogido en esa misión, y en 1720 fray Antonio Margil fundó las de San José y San Miguel de Aguayo, a muy poca distancia hacia el sur. Dos años después nació la misión de San Francisco Javier de Naxera, pero fracasó, por lo que se fundió con San Antonio de Valero en 1726, que fue reubicada en un sitio diferente en 1724. Por último en 1731 se fundaron tres misiones más, Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Acuña, San Francisco de la Espada y San Juan Capistrano.

En 1719 la guerra de la Cuádruple Alianza afectó a Texas. Desde Natchitoches, Philippe Blondel y sus seis soldados tomaron la misión Adaes, pero en la confusión un hermano lego escapó y dio la alarma en el resto de las misiones, avisando del inminente ataque francés. En el presidio de Dolores el capitán Ramón consideró que no era posible la defensa y ordenó el abandono inmediato de las seis misiones y de la guarnición militar. Parecía que Texas se iba a perder una vez más, pero por suerte, el ejército español encontró refugio en los pueblos nuevos en el Río San Antonio, y, al poco de llegar, el padre Margil comenzó a construir una segunda misión: San José y San Miguel de Aguayo.

El elemento humano esencial para la supervivencia del territorio había alcanzado ya los 200 habitantes en 1720, incluyendo los 53 soldados del presidio y sus familias, que fueron reforzados el 9 de marzo de 1731 por 55 colonos canarios.

A mediados de la década de los 30 del siglo XVIII la comarca llegó a 900 habitantes, de los que 600 eran indios cristianos y el resto colonos españoles, pero al menos las tres cuartas partes de los indios fallecieron en una epidemia de viruela que en los años 1738-39 destruyó comunidades indígenas enteras. Los 837 indios bautizados quedaron reducidos a 182.

La década de 1740 fue tan buena para Texas como para todos los territorios de la América del Norte española, y la población comenzó a recuperarse, pues a los pequeños grupos de colonos se unieron casi 500 indios, en su mayoría coahuilatecas que huían de apaches y comanches. Gracias a este aporte humano las misiones se convirtieron en comunidades autosuficientes, con ganado (miles de cabezas de vacas y caballos y grandes rebaños de ovejas) y sistemas de riego, que cultivaban maíz, algodón, judías y todo tipo de frutas, pues se plantaron especies originarias del viejo mundo que tuvieron un enorme éxito en su nuevo hábitat.

Durante la primera mitad del siglo los apaches y los comanches aún tenían fuerza para golpear en las cercanías de la propia San Antonio de Béxar, pero aunque los caminos y campos eran peligrosos, y lo siguieron siendo buena parte del siglo XIX, la eficacia de las patrullas de las tropas presidiales y la constante mejora de las mismas, en especial con el aumento de las compañías volantes, hicieron cada vez más difícil a los indios amenazar los núcleos urbanos de la colonia.

El nuevo territorio sería conocido con el nombre de Nuevas Filipinas de forma oficial durante unos años —al menos hasta 1744—, pero no perdió el nombre común con el que era conocido al sur de Río Grande, Texas, y con él sería denominada en el futuro toda la provincia.

La recuperación y la era de las reformas

La paz que siguió a la Guerra de la Cuádruple Alianza duró poco en Europa, pero algo más en América, pues España y su gran enemigo, Gran Bretaña, no volverían a enfrentarse hasta 1739. En cuanto a Francia, esa guerra había sido una anomalía, ya que desde la firma del Primer Pacto de Familia en noviembre de 1733 los ejércitos de las Dos Coronas —nombre con en que era conocida en Europa la alianza franco-española desde la Guerra de Sucesión Española— combatirían juntos en cuatro guerras en los siguientes cincuenta años. Esta «pax americana» permitió a España reforzar el ejército y las milicias, organizar y depurar la hacienda y mejorar la economía.

El general Pedro de Rivera y Villalón fue comisionado por el virrey para inspeccionar la frontera de Texas, y sus recomendaciones fueron aprobadas: se redujeron las fuerzas en los Adaes y se eliminó el presidio de Dolores. Esto afectó a las misiones, que precisaban de un mínimo de seguridad y apoyo militar para su propia existencia, por lo que las de San Francisco, Concepción, y San José fueron trasladadas al río Colorado y posteriormente a San Antonio en 1731. Esta reducción militar, necesaria desde el punto de vista económico, resultó dura para los colonos de la frontera, pues les dejaba en una situación complicada ante los apaches y comanches, justo cuando se pretendía atraer a más colonos a la provincia.

La llegada de 55 colonos canarios —isleños— a San Antonio el 9 de marzo de 1731 se ha considerado habitualmente como el principio del nacimiento de la colonización civil en Texas.

Desde su fundación en 1718 hasta 1731, cuarenta y siete parejas se habían casado y 107 niños fueron bautizados en la misión Valero. Así, había una primera generación de indios bejareños cristianos que vivía en San Antonio cuando llegaron los colonizadores de Canarias. Su llegada terminó con la comunidad racialmente armoniosa, pero la amenaza de los indios y el aislamiento fronterizo pronto cambió la actitud, al principio soberbia, de los isleños. Los ataques indios se incrementaron en la década de 1740 con la aparición de los comanches en San Antonio y llegó a su punto máximo a finales de los sesenta. En el verano de 1768, San Antonio llegó a quedar aislado veintidós días, sin recibir ayuda exterior, pero sobrevivió y se acabó convirtiendo en la comunidad más importante de la Texas española.

Además, tras la Guerra de la Cuádruple Alianza, las relaciones con los franceses permanecieron generalmente pacíficas. Los franceses, con menos problemas legales y religiosos, fueron más hábiles con los indios que los españoles, y su red comercial era inmensamente superior cuando las tropas españolas se hicieron cargo de los puestos en la alta y baja Luisiana. Hasta entonces, el Arroyo Hondo, una pequeña corriente entre Los Adoes y Natchitoches, vino a ser el límite de facto aceptado entre París y Madrid, hasta la cesión de Luisiana a España en el año de 1762 y la ocupación efectiva en 1765.

En el río Rojo, los franceses habían logrado una alianza estratégica de primer orden con los kadodachos —una tribu de la familia Caddo— y de otros indios de la región, como los wichitas de Oklahoma y Kansas y los tawakonis en el norte de Texas. Más al sur, los comerciantes franceses cruzaron el río Sabine a principios de 1730 e iniciaron contacto con los ocoquizas y con los bidais a lo largo del bajo río San Jacinto y del río Trinidad. En respuesta a esta hábil progresión, en el año de 1755 los españoles establecieron en la zona el presidio Agustín de Ahumada y la misión Nuestra Señora de la Luz. Ninguno de estos asentamientos tuvo éxito y ambos fueron abandonados en menos de quince años.

La llamada Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748), integrada en el conflicto europeo de mayor envergadura conocido como Guerra de Sucesión de Austria, situó de nuevo a Texas ante un desafío. Aunque en el norte de América la guerra se desarrolló fundamentalmente en Florida y Georgia, lo cierto es que hubo preocupación de que las hostilidades se trasladasen al Golfo de México, pues los asesores militares del virrey consideraban que la costa entre Tampico y la bahía de Mata Gorda, despoblada y apenas defendida, era un posible objetivo británico. Para contrarrestar esta amenaza, el virrey encargó a José de Escandón proteger la zona a toda costa, y le dio plenos poderes en la provincia de la que fue nombrado gobernador, que sería conocida como Nuevo Santander. No podía haber realizado una elección mejor. Escandón era un hombre enérgico que se dedicó a cumplir las instrucciones recibidas a rajatabla, y en una demostración de habilidad y decisión fundó veinticuatro ciudades y quince misiones entre 1747 y 1755.

Escandón pasó además a la historia porque desplazó de su lugar originario la misión y el presidio en la Bahía, sobre el río Guadalupe, en el sitio del presente Goliad. Además fundó Laredo, junto al Río Grande, y completó la colonización en esa zona. Menos éxito tuvo su esfuerzo simultáneo de expandir el sistema misionero a lo largo del río San Gabriel, llamado también San Xavier, al noreste de San Antonio.

En el área del actual Rockdale nacieron tres misiones franciscanas y un presidio entre los últimos años de la década de 1740 y principios de la de 1750. El conjunto fue conocido como las misiones de San Xavier, y desde el principio estuvieron condenadas al fracaso, toda vez que el comandante del presidio se enfrentó a los frailes franciscanos, y resultó imposible frenar las agresiones indias y las enfermedades que mermaban de brazos vigorosos a estos asentamientos.

En el año de 1757 todas las propiedades de las misiones de San Xavier fueron canceladas y se emprendió un nuevo intento de evangelizar y convertir a los indios en el río San Sabá, a centenares de kilómetros de la zona española habitada más próxima, lo que en poco tiempo se iba a convertir en el mayor desastre sufrido por los misioneros y tropas españolas en Texas.

La masacre de San Sabá

En el año de 1757, cerca del actual Menard, el coronel Diego Ortiz Parrilla y los misioneros franciscanos dirigidos por el Padre Alonso Giraldo de Terreros establecieron el presidio San Luis de las Amarillas y la misión Santa Cruz de San Sabá. Los asentamientos se crearon a petición de los indios apaches lipanes, un grupo generalmente hostil. Los lipanes, a causa del aumento de presión de los comanches y de sus aliados, especialmente de los wichitas, habían sido forzados a dejar a un lado su odio a los españoles. Pero esta vez, al dejarse convencer por una cuestión misionera, los españoles pecaron de imprudentes.

La teoría que hemos expuesto está bastante extendida y afirma que fueron los propios apaches orientales quienes convencieron a las autoridades virreinales de la conveniencia de establecer una misión entre ellos, pues buscaban de forma desesperada un escudo protector contra los comanches que les habían expulsado de las praderas del norte. Es posible que confiasen en que los españoles, al establecerse en la región, no tardarían en chocar con los comanches y entrar en guerra con ellos. Las cosas sucedieron así, efectivamente, pero los apaches acabarían lamentando su acción.

La historia comenzó en 1725, al poco tiempo de la fundación de San Antonio de Béxar. Los franciscanos consideraban la conversión de los apaches como la única forma de terminar con el estado permanente de guerra en la provincia, y fray Francisco Hidalgo insistió en la necesidad de intentar un acercamiento a los indios hostiles. Su petición fue denegada, pues no se veía posible cristianizar a los apaches. Hidalgo murió al año siguiente, pero eso no desanimó a otros religiosos, convencidos de que tal cosa era factible.

Durante años, sin embargo, fue imposible hacer intento alguno para fundar la deseada misión, hasta que las circunstancias comenzaron a jugar a favor de quienes insistían que era posible convertir a los apaches. Una serie de afortunadas campañas de las tropas presidiales logró en noviembre de 1749 que los indios de esa etnia se aviniesen a firmar un tratado de paz. Tras la conclusión del acuerdo se enviaron entre 1753 y 1754 varias expediciones pequeñas, que permitieron ir conociendo el territorio con detalle, y se pensó que el mejor lugar para establecer la misión era una zona bien irrigada por el río San Sabá, perfecta para la agricultura. Había otras dos cosas que hacían muy atractivo el lugar. Una, los indicios que mostraban la existencia de importantes vetas minerales, y otra, que se bloquearía cualquier intento francés de colonización o establecimiento de puestos comerciales o militares.

El gobernador Jacinto de Barrios y Jaúregui era de otra opinión. Estaba convencido de que los apaches no tenían ningún interés en ser cristianizados y que lo que deseaban era ver a las tropas presidiales situándose entre ellos y sus feroces enemigos, los comanches. Pero dos hechos aislados vinieron en ayuda de quienes querían establecer la misión. El primero, el final de la misión de San Xavier y del presidio que le daba protección, y el segundo, el ofrecimiento de Pedro Romero de Terreros, propietario de las minas de La Vizcaína y de otras en El Real del Monte. Romero ofreció al virrey sostener por su cuenta las misiones que se establecieran al norte de la provincia de Coahuila, por un término de tres a veinte años, pero a condición que estuvieran bajo la responsabilidad de fray Alonso Giraldo de Terreros, su primo.

Debido a esta nueva situación, el coronel Diego Ortiz Parrilla fue nombrado comandante del nuevo presidio de San Sabá, al que debía transferir la guarnición de San Xavier, compuesta por 50 hombres, y al mismo tiempo buscar voluntarios en San Antonio y México para completar la dotación del presidio, establecida en 100 soldados, que sería la más importante de Texas.

Después de concentrarse el grupo entero en San Antonio durante el invierno de 1756-57, y tras varios retrasos, se logró partir finalmente el 5 de abril de 1757. Tras unos días dedicados a la localización del lugar idóneo en las riberas del río, se eligió el lugar que pareció más adecuado para edificar el presidio y la misión. Es de destacar que entre misioneros, soldados y colonos había más de 300 personas implicadas en la operación, un número muy alto para Texas.

La iglesia provisional de la misión se edificó a una legua y media del presidio y en la orilla opuesta del río, pues los españoles pensaban que si se encontraban demasiado cerca del puesto militar los apaches se sentirían intimidados y no se acercarían. La medida parecía sensata, dada las malas experiencias que se habían producido cuando los soldados se encontraban cerca de las mujeres indias, pero en medio de la Apachería podía ser un suicidio, ya que no habría tiempo en caso de un ataque sorpresa de protegerse tras los muros del fuerte.

Aunque la idea era levantar dos misiones, antes de que estuviese terminada la segunda comenzó el trabajo evangelizador sin éxito alguno, pues no parecía, como temía el gobernador, que a los apaches le interesara lo más mínimo la labor misional.

A mediados de junio unos 3.000 apaches que se dirigían al norte para cazar búfalos y combatir contra los comanches acamparon junto a la misión, sin hacer caso a los religiosos españoles, aunque dejaron a dos de sus compañeros enfermos al cuidado de los misioneros, a los que prometieron ayuda a su regreso. No obstante, para entonces eran ya varios los frailes que no estaban muy seguros del éxito de su trabajo y tres de ellos, procedentes de Querétaro, decidieron marcharse. Los planes para levantar una segunda misión quedaron aplazados.

A finales del otoño pequeñas bandas de guerreros y cazadores apaches que volvían del norte llevaron la noticia de que miles de comanches estaban preparando un ataque contra ellos, y que de paso arrasarían la misión y el presidio españoles. La prueba de que no se trataba de un mero rumor llegó pronto. El 25 de febrero de 1758, un grupo de guerra comanche se aproximó al ganado que estaba en los pastos y robó cincuenta y nueve caballos. El coronel Ortiz envió a una patrulla tras ellos, que regresó al poco tiempo diciendo que las praderas hervían de guerreros comanches y tal vez de otras tribus del norte, por lo que se ordenó a los misioneros buscar refugio en el presidio.

Por primera vez, el padre Terreros pareció entender que la amenaza era seria y dijo que tomaría precauciones, pero se negó a ir al presidio. En cualquier caso ya era demasiado tarde.

La madrugada del 16 de marzo amanecía un día en apariencia normal y los misioneros se disponían a comenzar una jornada más cuando, de pronto, observaron la llegada de más de 2.000 indios, comanches la mayoría, pero también wichitas, tejas, tonkawas y bidais.Todos iban armados y con pinturas de guerra y entre los procedentes del norte algunos portaban armas de fuego, casi con toda seguridad de origen francés. La presencia entre ellos de tribus amigas de los españoles pareció convencer a los religiosos de que no había nada que temer y abrieron las puertas de la misión. Una vez dentro, ofrecieron a los indios tabaco y las habituales chucherías para ganarse su confianza, si bien Terreros era consciente de que debía avisar a las tropas del presidio, pues pudo ver las intenciones agresivas de los indios al agotarse los regalos acostumbrados, y sobre todo cuando pidieron caballos, algo que no podía darles.

El fraile Terreros entregó a los indios una nota para las tropas del presidio, convenciéndoles de que allí les darían más regalos. Al cabo de un tiempo varios de los indios que habían ido al presidio volvieron diciendo que les habían disparado y habían perdido tres hombres. Terreros se ofreció a volver con ellos al presidio, pero tanto él como un soldado que le acompañaba fueron abatidos a tiros en la puerta de la misión. El resto de los españoles e indios cristianos se refugió en el interior de los edificios de la misión mientras los agresores incendiaban la empalizada.

Alarmadas las tropas del presidio, aunque Ortiz Parrilla disponía de solo un tercio de los efectivos de su compañía logró realizar un ataque de diversión para intentar socorrer la misión, de la que solo dos apaches escaparon. El grueso de los atacantes sitió el presidio en espera del mejor momento para atacar, pero al ver que llegaba refuerzos —en realidad era un tren de muías con suministros— se retiraron en la noche del 17 al 18 de marzo. Diecisiete indios y ocho españoles habían muerto. Otros ocho españoles estaban heridos de gravedad y se pensaba que no iban a sobrevivir. El presidio habla perdido por lo tanto casi la mitad de su fuerza de combate efectiva. El cuerpo carbonizado del padre Santiesteban Alberín fue encontrado en la capilla sin cabeza. De los misioneros, solo el padre Miguel sobrevivió gravemente herido.

A pesar de las cueras, las lanzas y las armas de fuego no se había podido detener a los guerreros comanches. Algo estaba cambiando en las llanuras. No obstante, el mando español consideró que no se podía dejar sin respuesta la osadía de los indios rebeldes, a riesgo de perder toda la provincia por segunda vez. Era preciso responder y dirigir una expedición de castigo contra los indómitos norteños.

Golpe por golpe. La campaña del Río Rojo

A finales del verano de 1759 todo estaba listo para castigar a los culpables de la masacre. Si España quería mantenerse en Texas era preciso devolver el golpe recibido con contundencia. Al mando de la expedición punitiva iba a estar el coronel de dragones Diego Ortiz Padilla, un veterano de la frontera que sabía lo que era combatir a las tribus de indios y que, como experimentado comandante de San Luis de las Amarillas, había comprobado el efecto de la combinación letal de armas de fuego francesas y caballos. Sabía que una fuerza india así armada podía derrotar a tropas europeas.

La lentitud de las comunicaciones con Ciudad de México provocó que la respuesta española no fuera inmediata, aunque todo parece indicar que los indios eran conscientes de la represalia que se avecinaba. Tras recibir la aprobación del virrey, se reunió a las tropas que debían realizar la incursión de castigo empleando a las guarniciones de la frontera del Río Grande y de la propia Texas. A primeros de enero de 1759, en San Antonio de Béxar, se realizó una conferencia en la que se planificó la campaña. Al llegar el verano la fuerza de castigo debía de avanzar hacia el territorio de los tawakonis, tonkawas y wichitas, sin que estuviera previsto en principio actuar contra los comanches del norte.

Una vez preparadas las provisiones, la comida y el material necesario, las tropas partieron de San Sabá en agosto. Tenían 1.500 caballos y más de 500 muías, cargadas hasta los topes con armas y municiones y provisiones para cuatro meses. En total contaba con 576 soldados españoles, 176 indios de la misión y guías apaches. Con los experimentados dragones de cuera de la frontera iban también tropas del interior de México.

Juan Ángel Oyarzún, capitán de la compañía de San Luis de Potosí, llevó un diario de la campaña, por lo que conocemos relativamente bien sus pormenores. Avanzando hacia el norte en un mar de hierba y viendo signos que delataban la presencia de búfalos, el 1 de octubre tras una larga marcha, las tropas españolas descubrieron una ranchería tonkawa en Yojuan, junto al río Brazos, en la que sorprendieron a los defensores y abatieron a 55 indios, incluyendo a 10 mujeres y niños. Los prisioneros fueron 149 y se capturaron también más 100 caballos procedentes de San Sabá. Las pérdidas de las tropas presidiales fueron dos indios heridos y dos caballos muertos. Este primer choque animó a los expedicionarios a seguir hacía el norte. Los indios amigos enviados a batir el terreno en dirección del río Rojo eran los encargados de descubrir quiénes eran los verdaderos responsables del ataque a la misión.

El 7 de octubre los españoles se enfrentaron a una partida de guerreros indios hostiles a los que persiguieron hasta un poblado fortificado de los wichitas llamado Taovaya —próximo a Spanish Fort, Texas— junto al río Rojo. La posición enemiga era muy fuerte y las tropas españolas, unos sesenta o setenta hombres, se vieron sorprendidas por una masa de guerreros montados y armados en gran parte con fusiles.

La situación de los españoles era mala, pues los caballos se movían mal entre la arena de la orilla del río y los guerreros enemigos atacaron, según el propio coronel Ortiz, con valor y determinación. Durante cuatro largas horas la tropa española —que contaba con dos cañones— luchó contra grupos aullantes de guerreros de las naciones comanche, wichita, yaceal, tawakoni y taovaya.

Al anochecer, el coronel Ortiz dio la orden de retirada dejando los dos cañones abandonados en el campo. Tras pasar la noche acampados a poca distancia del poblado indio, Ortiz conferenció con sus principales oficiales y decidió abandonar el campamento al día siguiente y aproximarse a los pastos y al agua. El mando español dedicó un día entero a reconocer el campo de batalla y llegó a la conclusión de que, contando a los indios abatidos en la aldea tonkawa, habrían matado a un centenar como mucho. También debatieron acerca de la bandera francesa que ondeaba en el fuerte indio, algo que les preocupaba, pues había quien sostenía que los franceses podían haber dirigido el ataque, como se suponía que había ocurrido en la desgraciada expedición de Villasur. No obstante, a pesar de que la mayor parte de los historiadores culpan a los comanches de lo ocurrido en San Sabá, parece que los taovayas le dijeron a Juan Ángel Oyarzún que ellos fueron los los instigadores de la matanza, en la que además participaron comanches, yascales, taguacanas, paisas, quichais, yones, caudachos, yatase, nochonas, nasones, nacaudachos, ainai, nabaidachos, bidáis y otras muchas naciones indias. Además de las tribus de las praderas hubo por lo tanto participación clara de la confederación de tribus nachitoches de Luisiana.

La expedición había fracasado claramente en sus objetivos principales y demostraba que, o España se implicaba con tropas numerosas y en serio, o controlar la frontera contra miles de guerreros montados y armados con fusiles, era algo utópico. En total, por parte española, habían muerto 99 hombres y 40 estaban heridos. A ellos había que sumar la deserción de 99 apaches.

El 25 de octubre, Ortiz dejó el mando a cargo del comandante del presidio de San Juan Bautista, Manuel Rodríguez, y marchó a San Antonio a disolver la expedición y autorizar el regreso de las tropas a sus puntos de partida. Llegó a Ciudad de México para presentar su informe al virrey en agosto de 1760 y fue cesado como comandante del puesto de San Sabá, reemplazado por Felipe de Rábago y Terán.

La misión de San Sabá fue abandonada para siempre, así como la misión en la Apachería, si bien se hizo un último intento de convertir a los apaches del alto río Nueces, que fracasó también a los pocos años. En cuanto al presidio de San Luis de las Amarillas, fue reforzado, pero permaneció aislado en medio de un territorio en guerra permanente, como una fortaleza medieval rodeada de enemigos en muchos kilómetros a la redonda. Un puesto donde estar destinado era pura y simplemente una pesadilla, lo que motivó el abandono del sitio en 1770.

Puede decirse que fracasaron los esfuerzos españoles, tras la fundación de los primeros establecimientos, para asentarse profundamente en Texas entre 1732 y 1763, sin que se hubiese logrado nada positivo al norte de San Antonio de Béxar. Pero a la dura derrota militar siguió un hecho imprevisto que iba alterarlo todo.

Tras la serie de sucesivos desastres sufridos por España en la fase final de la Guerra de los Siete Años, Francia, en compensación, cedió a su aliada la Luisiana, un territorio inmenso y de potencial casi ilimitado que pasó a ser controlado por España y la libró de un competidor al este del Sabine. A partir de entonces las cosas cambiaron y comenzó a verse la posibilidad de recuperar el tiempo perdido.

La edad dorada de la provincia de Texas

La firma del Tratado de París en 1763, que ponía fin a la Guerra de los Siete Años, tuvo importantes consecuencias para Texas. La primera y más importante es que dejó de ser frontera con una potencia europea. Por el tratado de alianza que existía entre las dos monarquías borbónicas, Francia quiso compensar a España de la pérdida de la Florida, entregándole a cambio el inmenso e inexplorado territorio de Luisiana, de forma que lo que había sido una dura derrota se convirtió en notable ganancia. Como veremos en el capítulo correspondiente, poner Luisiana bajo el control español no fue tarea fácil y llevo bastantes años, pero en cualquier caso, alejó la frontera tejana y la situó en el río Misisipi, a centenares de kilómetros al este, lo que disminuyó el interés estratégico de Texas.

Por otra parte, el bajo nivel demostrado por las tropas de España en la guerra contra los británicos, convencieron al gobierno español de que era necesaria una profunda transformación del aparato político-militar de las colonias. En el caso de Texas, el rey Carlos III envió a José Bernardo de Gálvez Gallardo, marqués de Rubí, para que inspeccionara las provincias de Nueva España y emitiese detallados informes y recomendaciones de reformas necesarios. El estado de las guarniciones más occidentales, Santa Cruz de San Sabá y San Luis de Amarillas, era muy malo. Solo parecían viables San Antonio de Béxar con su fuerte y cinco misiones a las que protegía con 22 soldados, y el presidio de La Bahía, en la costa del Golfo.

Gálvez recomendó la consolidación de puestos en dos áreas y el abandono de todos los situados en el este de Texas, incluyendo la antigua capital, Los Adaes.

En 1772, el edicto real llamado Nuevas Regulaciones para Presidios ordenó llevar a cabo una política india apuntada a la paz con las tribus del norte. San Antonio de Béxar se convirtió en el foco de actividad del gobierno en este área de Nueva España y fue designada capital de la provincia española de Texas.

En 1776 el rey designó a Teodoro de Croix comandante general de la nueva demarcación llamada Provincias Internas, que incluyó Coahuila, California, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sinaloa, Sonora y Texas. Y en junio de 1779, España se unió a su aliada, Francia, para apoyar a los insurgentes norteamericanos contra los británicos.

Durante la guerra aumentó la presión de los indios de las llanuras sobre los establecimientos de la frontera, por lo que se hizo necesario aumentar la seguridad de los pobladores, sobre todo de los ranchos dispersos y de las pequeñas poblaciones a lo largo del río Trinidad. En el caso de Nacogdoches , que se había poblado con los antiguos habitantes de Los Adaes, el éxito fue absoluto y bien pronto se convirtió en una próspera localidad.

A pesar de las deficiencias severas y de la carencia de recursos, Croix junto con los gobernadores de Texas, como el Barón de Ripperdá y Domingo Cabello y Robles, fue capaz de proteger razonablemente y asegurar los tres principales núcleos habitados, así como los ranchos y granjas de Texas en un área enorme.

Asimismo, fue Croix quien impulso y desarrolló las tácticas que asegurarían la frontera de forma eficaz hasta al menos la mitad del siglo XIX. La creación de las unidades móviles conocidas como Compañías Volantes que enlazaban los puestos comerciales con los ranchos, los presidios, las misiones y los pueblos, mejoró la situación de los colonos y al final de su gobierno, más de cinco mil hombres protegían una línea continua que iba de la frontera de Luisiana a California.

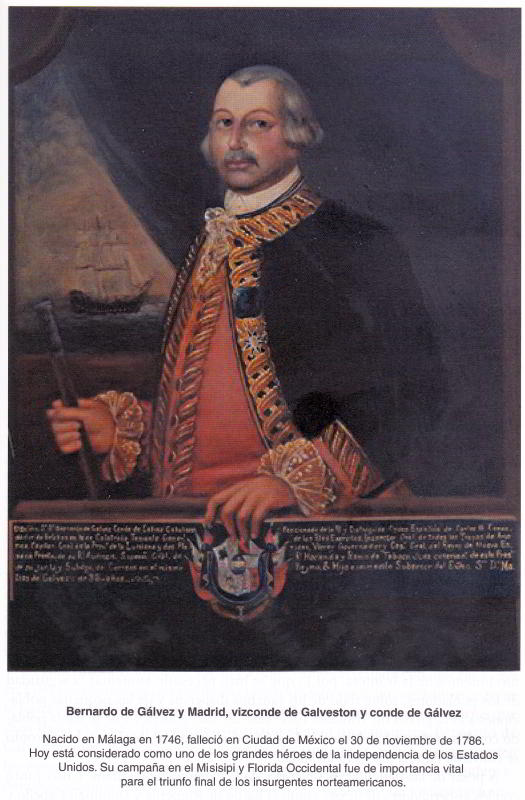

La primera salida masiva de ganado de Texas se produjo también en esa época, cuando el 20 de junio de 1779, el general Gálvez autorizó la conducción de miles de reses desde las llanuras tejanas hasta Luisiana, donde sus tropas combatían contra los británicos y se necesitaba un inmenso suministro de alimentos.

Cerca de 9.000 cabezas de ganado fueron conducidas por vaqueros tejanos desde los ranchos situados entre San Antonio de Béxar y La Bahía entre los años 1779 y 1782. Estas grandes conducciones de ganado se anticiparon en un siglo a las marchas ganaderas a Kansas, Missouri o Colorado, famosas por la literatura popular y el cine, y demostraron que bien gobernada y dirigida, Texas podía tener un brillante futuro.

El desarrollo de la frontera: los ranchos

Tras la firma del segundo Tratado de París, en 1783, que ponía fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, España decidió que tenía que hacer frente a los problemas de gestión del inmenso territorio que gobernaba en América del Norte. En Texas, cuyos ganaderos habían obtenido un enorme beneficio con el suministro de carne a las tropas que combatían en Florida, los veinte años que transcurren entre 1783 y 1803 fueron esenciales para determinar el futuro de la provincia.

El primer problema era pacificar a las tribus que mantenían una actitud hostil y en especial a los comanches, que lentamente se habían ido extendiendo hacia el sur y comenzaban a hostigar los puestos aislados de la frontera de Texas, amenazando las comunicaciones y la vida pacífica en la colonia. La mejor solución era contentar a las tribus indias con regalos y con el establecimiento de un comercio regular, al estilo de lo que habían hecho los franceses en Canadá y Louisiana.

El gobernador Domingo Cabello y Robles firmó un tratado con los comanches en 1785 y logró una paz aceptable en el norte de la frontera que se mantuvo vigente hasta el final del gobierno español. Sin embargo, en el sur y en las tierras que iban hasta el Pecos, los apaches siguieron siendo una amenaza. Bernardo de Gálvez impulsó la creación de milicias locales similares a las que actuaran como los minutemen anglosajones (grupos de vigilantes que lucharon en la Independencia norteamericana) y que respondieran con celeridad a las incursiones apoyadas por tropas regulares.

El desarrollo del sistema de ranchos rompió el tradicional sistema de colonización, que se apoyaba siempre en las misiones y tenía a la Iglesia Católica como protagonista, pues los centros de población se constituían en torno a la misión, que a su vez era protegida por un fuerte o presidio. Ahora eran ciudadanos privados quienes aventuraban su fortuna para obtener beneficios con la crianza de ganado en las llanuras. Estos «empresarios» se encargaban también de atraer a los braceros, ganaderos y vaqueros a sus ranchos, para los que habilitaban casas, pozos de agua y todo lo necesario para la vida diaria. Una novedosa y arriesgada forma de poblamiento que si hubiese sido más enérgicamente apoyada desde España podía haber cambiado el rumbo de la historia de Texas.

En 1787, el gobernador Martínez Pacheco organizó el primer rodeo, y se demostró el éxito del sistema cuando se comprobó que aquel año los ranchos privados tenían más de 6.000 cabezas de ganado por apenas 1.500 de las misiones. En 1790, estas últimas solo habían alcanzado las 2.000 cabezas, cuando se contaban en Texas más de 40.000. Dos años después, el padre José Francisco López, que dirigía las misiones de Texas, recomendó la secularización de la misión de San Antonio de Valero y de otras cuatro misiones cercanas a San Antonio.

Respecto a las vacas llevadas a Texas desde principios de siglo, eran de la llamada raza mostrenca, más duras y bravas que otras que había en España, y se creyó que se adaptarían bien al seco y duro territorio del norte del Río Grande. Las mostrencas son unas vacas de las marismas del Guadalquivir que tienen unos cuernos muy abiertos y son bestias hábiles y resistentes, capaces de enfrentarse a los depredadores. Centenares de ellas quedaron abandonadas en los campos cuando la colonización inicial fracasó y solo se mantenía el presidio de San Juan Bautista. En los años siguientes no solo sobrevivieron sin que en apenas cien años dieron lugar a una raza nueva, el cuernilargo o lonhorn, la vaca por esencia de Texas, que nació de la selección natural de unos ejemplares que se tenían que enfrentar a pumas, coyotes, lobos y chacales. Solo los ejemplares armados con mejores cuernos podían sobrevivir, produciéndose una selección natural que dio como resultado la famosa raza tejana.

La falta de población

En 1793 el virrey Revillagigedo ordenó por fin la secularización de las misiones y estableció un nuevo sistema de financiación de la provincia con una revisión del sistema de impuestos. Los propietarios privados en los ranchos y haciendas de San Antonio al río Guadalupe crearon en los últimos años del siglo toda una industria ganadera que, partiendo de la cría vacuna, se extendió a las ovejas en las tierras más yermas e incluso se extendió a los caballos mesteños —mustangs— que empezaron a tener un excelente mercado en los Estados Unidos, para lo que se estableció una ruta comercial entre Laredo, a orillas del Río Grande, y Nacogdoches en la frontera de Luisiana, con un punto de parada intermedio en la fortaleza de piedra de La Bahía, situada en la costa y unida a San Antonio en el interior y a los asentamientos en el Trinidad y el Guadalupe, bien protegidos ahora por nuevas compañías volantes y dragones de cuera.

No obstante, a pesar de la consolidación de las tres principales poblaciones de Texas: San Antonio de Béxar, La Bahía y Nacogdoches, la crisis del sistema de misiones y su sustitución por un nuevo modelo de iniciativa privada apoyada oficialmente exigía solucionar un grave problema, la escasa demografía. Mientras en el interior de Nueva España había 6 habitantes por legua cuadrada, en Texas no superaban los 2 habitantes, solo el doble que las regiones más desérticas de California. En Texas había 2.500 habitantes en San Antonio de Béxar, 618 en La Bahía y 770 en Nacogdoches, lo que, con la suma de los pobladores de pequeños pueblos y ranchos aislados, no alcanzaba los 5.000 habitantes.

Para mantener la gigantesca frontera, las inmensas extensiones de tierra e incluso las poblaciones y centros del poder administrativo era esencial desarrollar la colonización interior. Ya en 1783, el año final de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Jean Gasiot, un agente indio de origen francés envío una memoria a Felipe de Neve, comandante en jefe de las Provincias Internas, en la que avanzaba lo que iba a ocurrir:

Los ciudadanos de la Confederación Americana —declaraba Neue— son un pueblo activo, industrioso y agresivo [...] serán una constante amenaza para el dominio de España en América y podría ser un imperdonable no dar los pasos necesarios para detener su avance territorial.

El año 1804, Texas se convirtió en frontera entre España y los Estados Unidos y tenía buenas expectativas de futuro. Solo necesitaba una cosa para convertirse en una provincia rica y próspera: población. Ese fue el problema mayor al que se enfrentaron las autoridades en la región, primero españolas y luego mejicanas, problema que nunca supieron resolver y que finalmente fue la causa de su ruina.

Además, la pequeña población de origen hispano era un grupo racial y socialmente diverso, estructurado en un sistema complejo de castas, que aprovechó mal las oportunidades económicas en el sector privado, y no supo encajar el espíritu de frontera con el pensamiento conservador que tenía la sociedad colonial en toda América.

Dejar los ricos y enormes territorios de Texas inestables y poco desarrollados era una garantía de que se acabarían perdiendo cuando los agresivos norteamericanos fijasen sus ojos en ellos. No existía un número importante de ciudadanos españoles dispuestos a trasladarse al despoblado de la frontera norte de Nueva España, o incluso a los territorios de Luisiana, donde el problema fue siempre menor.

Con una insuficiente población hispana dispuesta de colonizar Texas y las Provincias Internas de Nueva España, estos territorios no tenían ninguna posibilidad de supervivencia a largo plazo. Al principio se buscaba atraer inmigrantes europeos, pero las limitaciones impuestas por las autoridades españolas, (como la obligatoriedad de ser católico) y las restricciones al comercio libre eran una barrera insalvable, sobre todo porque se competía contra la agresiva política norteamericana, donde la libertad económica y la libertad religiosa se anteponían a otras consideraciones.

A diferencia de la Luisiana española, que era mucho más diversa debido a su fondo francés y el contacto con el mundo exterior por su Costa de Golfo y los puertos del río Misisipi, en Texas solo había unos centenares de colonos de mentalidad conservadora que se negaban a aceptar a quienes no eran como ellos, por considerarlos una amenaza contra su estilo y forma de vida.

Las trabas inmigratorias fueron en aumento, apoyada por altas instancias oficiales, por lo que no es de extrañar que desde su oficina central en Chihuahua, el Comandante de las Provincias Internas, Pedro de Nava, emitiera en 1796 órdenes que prohibían la entrada en Texas a los extranjeros que no tenían documentación en regla, incluyendo a los residentes de Luisiana, que eran súbditos de la Corona española. La prohibición afectaba de forma especial a los angloamericanos, a los que ya se percibía como una amenaza, a pesar de que aún no existía frontera terrestre con los Estados Unidos. Cuando la Luisiana se transfirió en 1804 a Estados Unidos y el ejército español tuvo que abandonar sus puestos más allá del Sabine, la situación, desde el punto de vista militar, se volvió insostenible.