3.4. Los vigilantes de la frontera

E

spaña controló gigantescas extensiones de lo que hoy son los Estados Unidos con una fuerza mínima. Podría argumentarse que en realidad se trató de una soberanía meramente nominal, pero también es justo reconocer que en todo ese espacio, sobre el que se ejercía un dominio lejano, se sabía que los hombres de España eran los señores del lugar, y la visión ocasional y fugaz de las lanzas de los dragones de cuera era suficiente para que las tribus recordasen el poder del rey.

Respecto a las naciones europeas rivales, principalmente Francia e Inglaterra, no fueron capaces en más de 200 años de superar la barrera que levantó España para defender sus territorios de América del Norte, que no dejaron de expandirse lentamente hasta que se arrió la última bandera.

Las tropas que defendían los territorios bajo soberanía española cambiaron en su armas, tácticas y equipo a lo largo de dilatado espacio de tiempo en el que España estuvo asentada en América del Norte, pues no pueden compararse los hombres que acompañaron a Coronado o De Soto en sus expediciones por el interior con los soldados de los presidios de California en el siglo XIX. Además, las tácticas y el armamento se ajustaron a las diferentes necesidades que exigía la defensa de lugares muy diferentes por su clima, condiciones medioambientales, vegetación, fauna e incluso posibles enemigos. No era lo mismo enfrentarse a las tribus indias del Oeste, como los apache o comanches, guerreros que montaban a caballo, eran nómadas, y vivían en un territorio deshabitado y extenso, que hacerlo contra franceses o ingleses que tenían tácticas y armas similares a las de los españoles.

El sistema de defensa de la frontera se extendía desde el este de Texas hasta los lejanos puestos de la costa del Pacífico en Canadá. En un territorio de cientos de miles de kilómetros cuadrados, España creo un sistema doble de defensa orientado a defenderse de ataques de otras potencias europeas en los puertos y costas, y en el interior a proteger misiones, ranchos, pueblos o tribus aliadas de las incursiones de los feroces indios nómadas, a los que se llamó de forma genérica «indios bárbaros».Contó siempre con medios escasos, de hecho casi ridículos, pero tuvo un éxito desproporcionado para su fuerza y dimensión real.

Desde la segunda mitad del siglo XVI, el asentamiento español en Chihuahua aseguró la frontera norte del virreinato mucho más allá de los límites del gran valle central de México. La presencia española en la que hoy es la provincia norteña de México se fue incrementando, y la protección que requerían las nuevas poblaciones y los caminos, para el comercio y el envío de los metales de las minas, hizo necesario crear cuerpos de soldados y fortificaciones capaces de sostener el embate de los indios bárbaros que habitaban en esas regiones.

Ya el cuarto virrey de Nueva España, Enríquez de Almansa, decidió la edificación de una red de fuertes, denominados «presidios», que debían de asegurar los puestos avanzados del virreinato. En 1570 se fundó Jerez, Celaya, Portezuela, Ojuelas y San Felipe. Charcas, Fresnillo, Sombrerete, Pénjamo y Jamay nacieron en 1573; dos años después Aguascalientes, y en 1576 León, Mezcala y Palmillas.

Durante el siglo siguiente el sistema se consolidó y a finales del siglo XVII, tras la gran rebelión pueblo, ya había presidios en el Río Bravo y puestos avanzados en Texas y Nuevo México. Así se formaron en Coahuila las poblaciones de Saltillo, Parras, Monclova, Múzquiz —Santa Rosa—, Zaragoza —San Fernando de Austria— y Guerrero —Río Grande—, con lo que se inició en el siglo XVIII la red de presidios de Texas, al avanzar la frontera del virreinato hacia el noreste. Los últimos fueron los de California, todos costeros, que alcanzaron su máxima expansión cuando a finales de siglo se ocupó la isla de Nootka en Canadá y el estrecho de Juan de Fuca.

El modelo funcionó bastante bien, ya que junto al presidio estaba la misión, en la que los indios convertidos y los colonos labraban la tierra o se dedicaban al pastoreo. Ranchos y haciendas se enlazaban por caminos, con lo que la colonización iba avanzando. Los propios soldados actuaban como colonos y protegían los pueblos, y patrullas volantes recorrían los caminos que enlazaban los diversos asentamientos.

Estos fuertes o presidios eran fortificaciones construidas de piedra o de adobe, generalmente de forma cuadrada de unos 120 metros de lado, y con bastiones salientes o torres en esquinas opuestas, donde se colocaban cañones.

No eran construcciones sofisticadas ya que se utilizaban solamente para guarecerse de los ataques de los indios bárbaros, que utilizaban armas rudimentarias. En algunas ruinas de los presidios se puede distinguir un túnel oculto con salida hacia el abasto de agua, que utilizaban para el caso de estar asediados por los enemigos. Dentro de los presidios vivían los soldados, sus familias, sacerdotes, oficiales, y los indios incorporados como guías.

En el año de 1724, Pedro Rivera, brigadier de los ejércitos reales, recorrió el norte de la Nueva España desde Sonora hasta Nuevo León en misión de inspección de los presidios y su funcionamiento, en un viaje de más de 12.000 kilómetros que duró 3 años y medio. En el año de 1726 llegó a Coahuila y Texas, y se encaminó por Cuencamé hacia Saltillo, pasando por Monclova. Su inspección llegó hasta Los Adaes y Espíritu Santo, en Texas.

A raíz del informe de la inspección de Pedro Rivera, el virrey marqués de Casa Fuerte dictó en 1729 un reglamento por el cual se debían regir los presidios, sus oficiales y sus soldados. Esto vino a corregir en gran medida el desorden que existía en esa época, resultado del desarrollo de los presidios y de la gran distancia que existía de ellos a las poblaciones más organizadas. El reglamento tuvo vigencia hasta 1772 cuando el virrey Bucareli puso en vigor otro ordenado por el rey, con el que se obtuvieron mejores resultados en el norte de Nueva España. El nuevo reglamento tomó muchas de las recomendaciones que hizo el marqués de Rubí después de su visita de inspección a las Provincias Internas, pensando no solamente en la defensa contra los indios bárbaros que seguían azotando las poblaciones y los caminos, sino en las incursiones de los rusos en el poniente, y de los franceses y los anglos en el este.

El reglamento de 1772 dispuso una nueva distribución de los presidios a lo largo de la frontera norte, formando una línea de defensa contra los indios y extranjeros. Esta línea constaba de trece presidios, más dos en avanzada hacia el norte —los de Santa Fe en Nuevo México, y San Antonio del Béxar en Texas—, que mantenían un correo mensual entre ellos.

Dragones de cuera. Organización y evolución

Las tropas que debían defender la gigantesca frontera de la Nueva España formaron uno de las más originales dispositivos creados en el imperio español, y su imagen estará para siempre asociada a los denominados «dragones de cuera», nombre que recibieron por las protecciones con las se cubrían.

En 1785 el virrey Gálvez los distinguía claramente de las demás tropas de Nueva España, si bien hay que recordar que también eran soldados regulares:

Los soldados presidiales son del país, más aptos que el Europeo para esa guerra, siendo preocupación de estos últimos creer que a los Americanos les falta el espíritu y la generosidad para las armas, atendiendo a que en todas las épocas y naciones la guerra ha hecho valientes y la inacción cobardes. Y si es esta una verdad incontestable, es precisa consecuencia que deben ser fuertes y aguerridos unos hombres que nacen y se crían en medio de los peligros.

No son menos bravos los criollos de tierra-adentro que los indios con que pelean, pero las circunstancias que los acompañan no son tan favorables, su ligereza y agilidad a caballo grande —respecto a la de los europeos—, es perezosa comparada a la de los indios, y nuestra religión que pide otras justas atenciones en la muerte, no permite en los últimos instantes aquellas apariencias de generosidad con que mueren ellos; pues los apaches ríen y cantan en los últimos momentos para adquirir su mentida gloria, y nosotros aspiramos a la verdadera por medio del llanto y el arrepentimiento resultando que al paso que a ellos se animan y se envidian, los nuestros se abaten y se entristecen.

Tampoco pueden nuestros soldados sufrir la sed y el hambre con la misma constancia del indio, ni resistir con la misma indolencia la intemperie porque el distinto resguardo con que se crían los hace más sensibles y delicados.

El uniforme que utilizaban estaba mandado por el reglamento de 1772, que decía: «El vestuario de los soldados de presidio ha de ser uniforme en todos, y constará de una chupa corta de tripe, o paño azul, con una pequeña vuelta y collarín encarnado, calzón de tripe azul, capa de paño del mismo color, cartuchera, cuera y bandolera de gamuza, en la forma que actualmente las usan, y en la bandolera bordado el nombre del presidio, para que se distingan unos de otros, corbatín negro, sombrero, zapatos, y botines.»

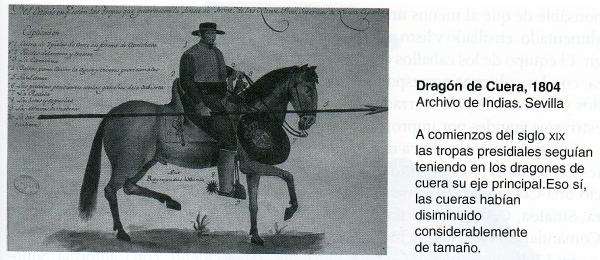

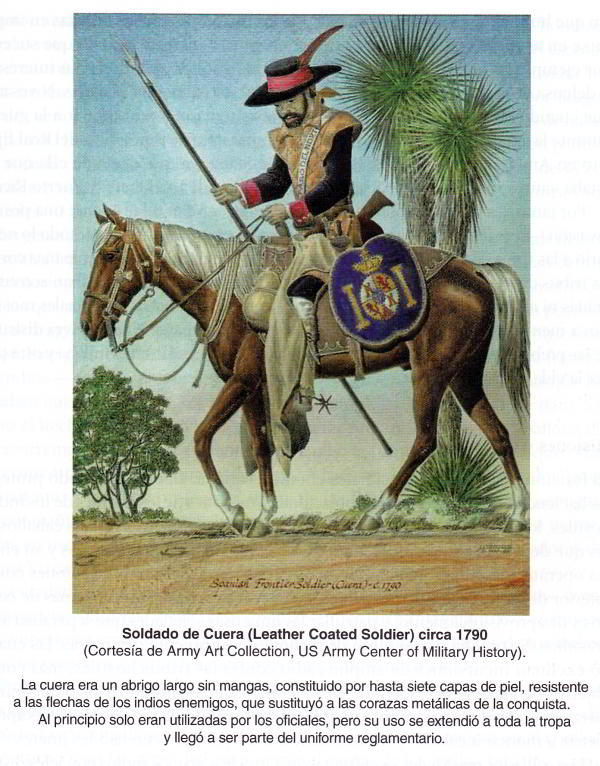

Por la utilización de la cuera como uniforme, se les conoció también con el nombre «soldados de cuera»o «dragones de cuera».La cuera era un abrigo largo sin mangas, constituido por hasta siete capas de piel, resistente a las flechas de los indios enemigos, que sustituyó a las corazas metálicas de la conquista. Al principio solo eran utilizadas por los oficiales, pero su uso se extendió a toda la tropa y llegó a ser parte del uniforme reglamentario. Como su peso llegaba hasta 10 kilos, con el tiempo, el largo de la cuera que llegaba casi hasta las rodillas se fue acortando, hasta que a fines del siglo XVIII y durante el XIX llegaba solo a la cintura a modo de chaquetón. Generalmente era color blanco con el escudo español bordado en las bolsas. También se utilizó el color tostado natural de la piel.

Las armas que el citado reglamento de 1772 estipulaba eran una espada ancha, lanza, adarga, escopeta y pistolas. Además, el soldado de cuera debía contar con seis caballos, un potro y una muía. La adarga era un escudo en forma de dos círculos traslapados fabricado de piel, capaz de contener las flechas y los golpes de los indios. Era de origen árabe y muy similar a la usada por los jinetes españoles en lo siglos XV y XVI. En su lugar se podía utilizar la rodela, también de piel, pero de forma circular. Tenían el escudo de España dibujado en el centro, siempre con variantes locales.

El armamento utilizado por los soldados presidiales durante los siglos XVIII y XIX ha sido tema de largas discusiones de los historiadores porque algunos lo consideran anticuado para la época, cuando las milicias en Europa ya utilizaban normalmente las armas de fuego, y la lanza y el escudo habían sido desterrados de su armamento. Sin embargo, las armas de fuego en América eran útiles solamente cuando el enemigo presentaba un grupo compacto y daba oportunidad al lento proceso de recargarlas, pero en el tiempo que el soldado recargaba su escopeta, el indio podía lanzar varias flechas con su arco.

Los indios, conocedores de las limitaciones de las armas de fuego, atacaban muy dispersos y ganaban velocidad al acercarse a las tropas presidiales, sin darles tiempo a recargar, por lo que frecuentemente se llegaba a la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces la lanza, la espada y la adarga o rodela eran más eficaces. En algunas ocasiones, incluso, los soldados utilizaron el arco y la flecha.

Las banderas de las compañías presidiales eran blancas, con el escudo en el centro que solía llevar las armas sencillas de España —el escudo de Castilla y León en dos cuarteles— empleándose también la bandera con la cruz de Borgoña en rojo. Leales al rey, estos soldados se enfrentaron, además de a los apaches, comanches y otras tribus indias, a franceses, ingleses, rusos y norteamericanos, y también a los insurgentes mejicanos. La revolución por la independencia de México quebró su estructura y espíritu de cuerpo cuando varias compañías se unieron a los rebeldes, aunque las tropas presidiales de Texas, acostumbradas durante años a enfrentarse a los incursiones angloamericanas, fueron las responsables de la captura del cura independentista mejicano Hidalgo en las Norias de Bajan.

Las unidades que estaban destacadas en los presidios no contaron nunca con una fuerza superior a una compañía, cuyo tamaño y composición variaban constantemente. Nunca tampoco pasaron de los 200 hombres en las acciones conjuntas, como las campañas de castigo contra tribus enemigas. Un número que se consideraba el volumen de tropa máximo para operar con eficacia.

El reclutamiento no era obligatorio. Siempre fue voluntario, en periodos de diez años de servicio prorrogables. La composición étnico-racial era compleja pues el peculiar sistema de castas que imperaba en la Nueva España del siglo XVIII era sobre todo formal ya que el ascenso social podía lograrse adquiriendo el «blanqueamiento». Entre 1773 y 1781, la mitad del ejército era español o criollo, el 37% mestizo, mulato o coyote, y el resto, indio. Solo los altos mandos eran europeos, no solo españoles, sino también procedentes de las naciones en las que España reclutaba hombres es decir: irlandeses y valones e italianos.

Para que el soldado no le faltase nunca la totalidad de su armamento, en cada presidio debía de existir al menos otro de repuesto y más aún en los arsenales de México, para poder ir reponiéndolo en función de las listas que el virrey recibiese del inspector comandante de las Provincias Internas. También, para mantener las armas en buen estado, se creó la figura del soldado-armero, al que se exceptuaba de «toda fatiga o servicio» y que debía encargarse de las reparaciones que fuera menester, para el que se preveía una gratificación además del sueldo.

Para las campañas en el inmenso territorio en el que debían actuar, y dado que eran precisas marchas de centenares de kilómetros, cada soldado presidial debía contar con varios caballos, correspondiendo al capitán la selección y vigilancia de los mismos para que ninguno estuviese en malas condiciones. También era el responsable de que al menos uno de los caballos de cada soldado estuviera siempre alimentado, ensillado y listo para la marcha ante cualquier alarma que pudiera surgir. El equipo de los caballos era descrito con precisión: «La silla, ha de ser vaquera, con las cubiertas correspondientes, llamadas mochilla, coraza, armas, coginillos y estrivos de palo, cerrados, quedando de consiguiente prohibido el uso de estriveras grandes por impropias y perjudiciales».

La organización política de las provincias del Norte varió en los años siguientes a la fecha del Reglamento. A propuesta del visitador José de Gálvez se estableció una Comandancia General de las provincias internas que comprendía Sonora, Sinaloa, California, Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas y Nuevo México. Esta Comandancia General era independiente del virrey.

En 1787 se crearon dos Comandancias, una de Occidente, con California, Sonora, Nuevo México y Nueva Vizcaya, y otra de Oriente, que comprendía Texas, Coahuila y Nuevo Reino de León. La divisoria entre ambas Comandancias estaba establecida en el río Aguanaval.

En 1792, el Virrey Revillagigedo propuso la refundición de las dos Comandancias independientes del virrey, lo que se aprobó en 1792, pero reducidas, ya que se limitaban a Sonora, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Texas y Coahuila. La capital estaba en Chihuahua y así permaneció hasta el final del dominio español en 1821.

Estos cambios en la organización política de las provincias internas influyeron en los presidios, al aumentarse el número de plazas hasta setenta y tres, incluyendo un tambor. En la década de los noventa desaparecieron los indios exploradores que había en cada compañía, y en su lugar se crearon tres compañías de indios fieles, de las cuales dos eran de opatas y una de pimas. La compañía estaba compuesta por un capitán y noventa soldados indígenas, más un teniente, un alférez y dos sargentos españoles.

Compañías volantes, Húsares de Texas y Cazadores de Nueva Vizcaya

A partir de 1778 se introduce una modificación en las plantillas de las compañías, cuando algunos de los pesados dragones de cuera comenzaron a ser sustituidos por otros armados más ligeramente, y por tanto con más movilidad que los «cueras». Para estas unidades, denominadas Compañías Volantes, se suprimieron la adarga y la cuera y se adoptó como armamento, sable, pistolas y carabinas, si bien muchas de ellas siguieron manteniendo lanzas y adargas. Poco a poco estas tropas fueron adquiriendo importancia y en 1790 constituían casi la mitad de las compañías presidiales. Disponían únicamente de tres caballos y una muía por plaza. La idea era que pudieran combatir más cómodamente pie a tierra y alcanzar a los indios que se refugiaban en alturas rocosas, donde era imposible seguirles a caballo o cargando con el peso de la cuera. Según la disposición original, debería haber 19 de estos soldados por compañía, pero las cifras variaban.

Su uniforme era idéntico al de las tropas presidiales, distinguiéndose por el uso de un sombrero blanco de ala ancha, en vez de negro.

No obstante, ya en el siglo XIX, las viejas compañías presidiales comenzaron a sufrir una cierta transformación, algo de lo que tenemos notables pruebas. Por ejemplo, las cueras, que antaño cubrían hasta las rodillas, se fueron haciendo más pequeñas. Los dragones que detuvieron al explorador norteamericano Zebulon Pike en 1807, en el interior de Nuevo México, usaban por la descripción que este nos dejó, una cuera que protegía solo hasta la cintura, pero se mantenía el armamento completo, la escopeta, la pistola, la adarga y la lanza, además de la espada corta. Los caballos carecían de protección. Esta descripción encaja a la perfección con el dragón de cuera que aparece reflejado en el memorial denominado Estado en el que están y deben estar las tropas que guarnecen la linea de la frontera, asi veterana de Infantería y Caballería como de milicias, con expresión de la reformas que conviene hacer en ellas, que se conserva en el Archivo de Indias. Dicho plan fue presentado por Ramón Murillo a Godoy en 1804, quien finalmente lo rechazó por su elevado coste.

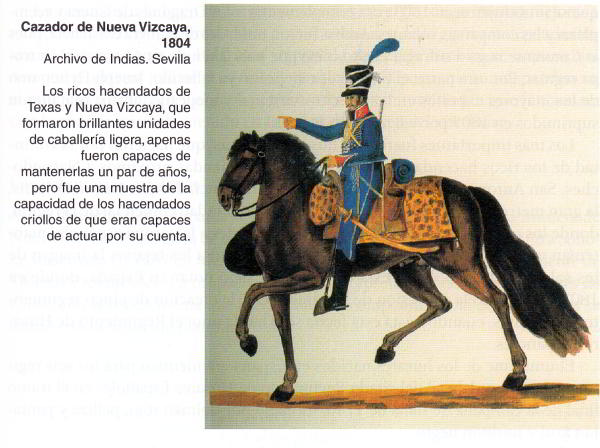

Lo cierto es que en la propuesta aparece la posibilidad de convertir en unidades regulares, algunas tropas de las milicias locales de las Provincias Internas, que formaban dos modelos de unidades totalmente diferentes a las existentes en América hasta ese momento: los Húsares de Texas y los Cazadores de Nueva Vizcaya, que se introdujeron en 1803 para complementar a los Dragones de Cuera y reemplazar a las compañías volantes. Ambas fueron unidades de efímera existencia, pues la Corona se negó a sufragar el alto coste que habría tenido su conversión en tropa regular. Por otra parte, el historiador mejicano ya fallecido, Joseph Hefter, uno de los mayores expertos en los ejércitos virreinal y mejicano, afirma que fueron suprimidos en 1805 por «dificultades tácticas».

Los más importantes fueron los húsares de Texas, que nacieron por la voluntad de los ricos hacendados de los ranchos y haciendas próximos a Nacogdoches, San Antonio de Béxar y La Bahía. Muy influenciados por Nueva Orleans, la gran metrópoli del Golfo de México y la mayor ciudad comercial de la región, donde los criollos franceses, aunque súbditos leales a la corona española, mantenían un activo comercio con Francia, recordaban a los tejanos la imagen de los soldados de Napoleón. Esta influencia se dejó notar en España, donde en 1803, se dispuso la supresión de los dragones y la creación de cinco regimientos de húsares, cuando hasta esta fecha solo había uno: el Regimiento de Húsares Españoles.

El uniforme de los húsares nacidos en España era idéntico para los seis regimientos, y recordaba al del citado Regimiento de Húsares Españoles en el tramo final de la campaña de Italia de 1748, formado por dolmán rojo, pelliza y pantalón azul y mirlitón negro.

El uniforme europeo era también igual al elegido para los húsares tejanos, que se diferenciaban solo en la silla vaquera, la mantilla lujosa de piel de jaguar y la eliminación del forro de la pelliza por razones climáticas.

En cuanto al mirlitón, llevaba cordones como el de los oficiales, pero carecía de la manga que llevaba la tropa en Europa. Todo ello nos hace pensar que, sin negar la influencia francesa, hubo una influencia española directa, pues hasta el armamento era el mismo que en España. Su participación a partir de 1804 en la vigilancia de la frontera con Estados Unidos fue eficaz, y sirvieron de complemento a las tropas que desde Nacogdoches debían de controlar a los turbulentos vecinos de Texas, pero su uso en campaña, como afirma Hefter, dejó que desear.

Los combates en la comanchería, mostraron que las lanzas seguían siendo un arma muy eficaz contra las tribus, y que las primitivas armas de fuego de la época, que no eran de repetición, no eran suficientes para contener la carga de decenas de indios montados. No es de extrañar que ante el coste de su vestuario y equipo tanto los húsares como los cazadores desaparecieran, aunque se mantuvieron en activo hasta 1806 [24].

En resumen, a lo largo de los primeros años del siglo XIX se intentó mejorar y modernizar a las tropas presidiales, pero el comienzo de la guerra independentista en México a partir de 1810 hizo imposible que estos cambios se impusieran. Aunque el sistema militar presidial se mantuvo en México tras la independencia, el progresivo desorden y el caos político y financiero impidieron que funcionara con la eficacia que había tenido en los años de apogeo del virreinato.

Los voluntarios catalanes

Así se llamaron dos compañías de infantería ligera que actuaron en la frontera de Nueva España. La primera de ellas, compuesta de cien hombres con destino a Sonora, fue creada en 1767 en México a propuesta de Antonio Pol, que era teniente de Milicias Provinciales. La proposición recibió la aprobación del virrey marqués de Croix, con la condición de que la compañía se compondría solo de europeos, y se formó con la siguiente plantilla:

| 1 | Capitán |

| 2 | Tambores |

| 1 | Teniente |

| 4 | Cabos primeros |

| 1 | Subteniente |

| 4 | Cabos segundos |

| 2 | Sargentos primeros |

| 86 | Soldados |

| 2 | Sargentos segundos |

En principio se la denominó Fusileros de Montaña, a semejanza de la que estaba en La Habana procedente de la Península, en la que había mayoría de catalanes. El virrey pidió que se enviase a México la compañía que se encontraba en Cuba, pero Bucarelli, entonces capitán general en La Habana, se opuso, por lo que se reclutó el Segundo Regimiento de Infantería Ligera de Cataluña, una de cuyas compañías llevaba el nombre de Compañía Franca de Voluntarios. Esta unidad, que embarcó con destino a Veracruz para incorporarse seguidamente a la expedición de Sonora, iba al mando del capitán Agustín Callis.

En 1772, siendo ya Bucarelli virrey de Nueva España, regresaron a Ciudad México dieciséis soldados de la unidad creada en 1768, y el resto quedó en Sonora donde se les repartieron tierras.

La compañía que había llegado de España en tiempos del Marqués de Croix, se hallaba por entonces en Guadalajara muy mermada de efectivos. Por ello, Bucarelli ordenó a los capitanes de ambas compañías que las «llenaran con catalanes y cuando no fuera posible, con gente europea, de buena talla, edad, robustez y buena disposición» pero, al reducirse su plantilla, cada una de ellas quedó con:

| 1 | Capitán |

| 3 | Cabos primeros |

| 1 | Teniente |

| 3 | Cabos segundos |

| 1 | Subteniente |

| 2 | Tambores |

| 1 | Sargento primero |

| 69 | Soldados |

| 2 | Sargentos segundos |

Esta plantilla se mantuvo hasta que durante las guerras de independencia de México, ya muy disminuida su fuerza, sus soldados se integraron en otras unidades del Ejército Realista.

A diferencia de los dragones de cuera y otras tropas de la frontera, los de la Compañía Franca emplearon el mismo uniforme que en Europa, compuesto de casaca ancha azul con calzón también azul; collarín y vueltas encarnadas con portezuela azul; chupa encarnada; botón blanco y sombrero negro —tricornio— con galón blanco. Tuvieron una participación importantísima en la defensa de Sonora y Arizona y en la colonización de California y de los lejanos puestos del actual Pacífico canadiense.

Las milicias

Constituidas por unidades locales o gremiales en los siglos XVI y XVII, hasta mediados del XVIII no se transformaron en unidades realmente militares, con mandos en su mayor parte profesionales, reglamentos y fuero militar. Aunque normalmente permanecían siempre en sus lugares de guarnición, no por ello dejaban de acudir en ayuda de cualquier punto que lo necesitase.

Hubo dos clases de milicias, las Urbanas, que tradicionalmente se formaban en los núcleos urbanos por los habitantes del lugar, que solamente acudían a las armas en caso de necesidad, y las Regladas o Provinciales, que empezaron a organizarse a partir de 1764 siguiendo las normas de las Provinciales de España y adoptaron el Reglamento de Milicias de La Habana de 1769, inspirado en el que se había publicado en 1767 para las peninsulares. Estaban perfectamente armadas y uniformadas, constituían un auténtico ejército de reserva y servían de apoyo a los regimientos fijos.

Eras la Guerra de los Siete Años se decidió reformar las milicias para convertirlas en una fuerza militar eficaz y se envió desde España a Juan de Villalba para organizarías. Con él iba un grupo de oficiales y soldados españoles que eran los encargados de encuadrar, organizar e instruir a estas unidades. Constituían este grupo Juan Fernández Palacio, Antonio Ricardos y el marqués de Rubí, los tres mariscales de campo. Había también seis coroneles, cinco tenientes coroneles, diez sargentos mayores, ciento nueve tenientes, siete ayudantes, dieciséis cadetes, doscientos veintiocho sargentos, cuatrocientos un cabos y ciento cincuenta y un soldados.

Villalba, nombrado Comandante General de las Armas del Virreinato, desembarcó en Veracruz el 4 de septiembre de 1764 e inmediatamente comenzó a actuar, a pesar de sus desavenencias con el virrey, Marqués de Cruillas, quien no aceptaba todas las normas que aquel pretendía establecer.

En muy poco tiempo, Villalba fue capaz de organizar 6 regimientos de infantería, 3 batallones de infantería y 2 regimientos montados, que se organizaron siguiendo el modelo español. Pero son muchos los autores modernos que han discutido la eficacia de las reformas armadas en Nueva España. Por una parte señalan que hubo muy poco deseo por parte de los integrantes de las milicias en implicarse en asuntos verdaderamente militares, pues a diferencia de lo que sucedía por ejemplo en La Habana, eran muy pocos los criollos que mostraban interés en la defensa de las lejanas fronteras o de remotos puestos en costas lejanas. No es raro que cuando en 1770 España y Gran Bretaña estuvieron a punto de ir a la guerra durante la crisis de las Malvinas, O’Reilly al tomar nota de la potencia del Real Ejército en América no contó con la milicia mejicana, ya que decía de ella que no estaba «aún con la ventajosa disciplina de la milicia de La Habana y Puerto Rico».

Por tanto, las milicias representaron una fuerza de valor relativo ante una posible invasión —que jamás se produjo—, pero no se mostró capaz de apoyar todo lo necesario a las tropas de la frontera. Participaron muy a menudo en las campañas contra las tribus de indios bárbaros, pero su eficacia fue relativa, pues no estaban acostumbradas ni al tipo de guerra que se daba en la zona ni al clima, y los oficiales mostraban a menudo su disgusto por tener que servir en campaña. Una cosa era disfrutar de las prebendas que otorgaba el uso de uniforme y del grado en la milicia y otra perder la vida combatiendo contra los apaches en lugares remotos.

Misiones y operaciones

La función de las tropas presidiales era muy variada. Debían ante todo proteger las haciendas, ranchos aislados, poblaciones y misiones de los ataques de los indios hostiles, lo que implicaba también vigilar que no se apoderasen de los caballos de los que dependía el funcionamiento de las compañías de los presidios y su eficacia operativa. También tenían que mantener abiertas las comunicaciones con el interior de México, por lo que debían escoltar los correos y las caravanas de colonos y de aprovisionamiento, y patrullar las inmensas soledades que separaban a los presidios. Se trataba por lo tanto de misiones básicamente defensivas, las cuales no excluían incursiones de amplio radio contra las tribus hostiles, más con el objetivo de ganarse el respeto de sus enemigos que de aniquilarlos o quebrar su fuerza de combate, algo que era imposible de conseguir una vez que las tribus aprendieron a montar a caballo y transformaron a sus guerreros en hábiles jinetes.

Los soldados presidiales se enfrentaban a muchos grupos indios con jefes distintos que se movían por todo el territorio. Había que dominarlos a todos para lograr la pacificación de las provincias. Además, esos indios eran muy violentos. Los que más problemas causaron fueron los temibles apaches, pero tampoco eran despreciables los conflictos con comanches que llegaron a la región a principios del siglo XVIII, incursionando cada vez más al sur a lo largo de la centuria. Hay que tener en cuenta que España controló una frontera de miles de kilómetros con unas fuerzas minúsculas, pues las compañías presidiales, que apenas contaban un millar de hombres a comienzos del siglo XVIII, eran poco más de tres mil a principios del XIX.

Los ataques de castigo contra los apaches, la principal nación india enemiga, consumían mucho tiempo con escasos resultados aunque en ocasiones se lograron triunfos notables, como la campaña de 1775 que empleó a un millar de hombres y acabó con 243 apaches tras recorrer más de 1.000 kilómetros. Cuenta el escritor de temas militares Albí de la Cuesta que en un combate contra los comanches éstos tuvieron que retirarse tras atacar a un cuadro defensivo formado por dragones de cuera y otras tropas presidiales, milicianos e indios aliados, después de haber perdido 40 hombres a cambio de una sola baja de los españoles. También perdieron toda la caballada que habían robado. En otra acción, el 26 de abril de 1776, un alférez con 42 soldados luchó contra 300 apaches durante cinco horas, causándoles 40 bajas y poniéndolos en fuga.

En general el sistema español combinaba el aseguramiento de una red de defensa estática formada por presidios y fuertes con incursiones en profundidad contra el territorio enemigo en las que se recorrían en ocasiones miles de kilómetros, y con las que se buscaba intimidar a las tribus y causarles el máximo daño posible.

Los dragones de cuera eran al principio auténtica caballería pesada y buscaban el combate cerrado, en el que sus armas les daban una enorme ventaja frente a los indios —que al perecer despreciaban a los dragones provinciales porque no llevaban cueras—, lo que les hacía más vulnerables a las flechas. Este dato, así como el hecho de que los oficiales de dragones provinciales y de la caballería de línea virreinal usasen cueras cuando servían en la frontera, demuestra que éstas eran muy útiles, al igual que las adargas, a las que se daba un gran valor, pues servían muy bien para proteger al jinete de las flechas y otras armas enemigas. Las compañías volantes que habían prescindido de las cueras volvieron a mantenerlas en uso e incluso lo hicieron los efímeros húsares de Texas y cazadores de Nueva Vizcaya.

La verdad es que protegidos por sus recias cueras y armados con lanzas, espada, escopeta y pistolas, los dragones podían enfrentarse con garantías a enemigos muy superiores en número, por lo que no es de extrañar el interés de los indios en evitar combatir a corta distancia o en campo abierto con ellos.

Progresivamente, ante la incapacidad de seguir a sus refugios en las montañas a los apaches, las cueras se fueron aligerando pero nunca desaparecieron del todo en tanto España fue la soberana del territorio. Igualmente se mejoró en el combate nocturno y en la capacidad para seguir el rastro de los indios hostiles y para emboscarlos, contando con la ayuda de tribus amigas e indios exploradores que batían el terreno e informaban a las tropas presidiales de los movimientos de los enemigos.