2.1. La tierra sin dueño

A

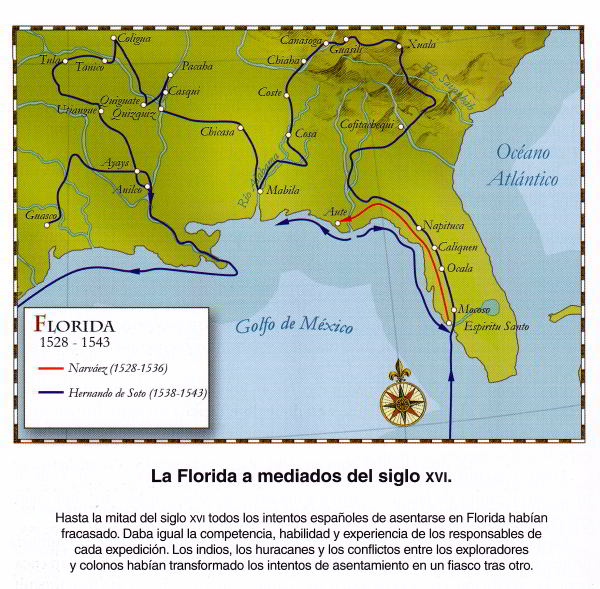

mediados del siglo XVI, todos los intentos españoles de asentarse en Florida habían fracasado. Daba igual la competencia, habilidad y experiencia de los responsables de cada expedición. Los indios, los huracanes y los conflictos entre los exploradores y colonos habían transformado los intentos de asentamiento en un fiasco tras otro.

En Cuba y España se comenzaba a pensar que la península de Florida era un territorio maldito en el que no había forma de crear una colonia estable. Ahora se sabía, tras la pérdida de centenares de vidas y el gasto de grandes fortunas, que en Florida no había ninguna fuente de la eterna juventud, ni ciudades o reinos ricos y poderosos, ni tribus civilizadas y llenas de riqueza, ni oro plata o mina alguna que explotar. Solo había pantanos, bosques oscuros y hombres y animales salvajes y peligrosos, pero en España, en México y en Cuba eran muchos los que consideraban necesario que la Corona Española, el poder dominante en Europa, se estableciese con firmeza en la península pues había razones que seguían haciendo imperioso establecer posiciones duraderas en ese territorio.

La primera de estas razones era de índole estratégica y constituía el motivo más poderoso, pues la falta de control sobre las costas de la Florida podía poner en riesgo la economía de todo el imperio. España necesitaba el oro y la plata de Nueva España y los buques que la llevaban desde México navegaban hacia Europa a través del denominado Paso de Bahamas, el brazo de mar que separa Cuba de los cayos de Florida. Si una potencia extranjera lograba establecer una base en las costas de la península, podía atacar con ventaja a los barcos de las flotas de Indias y amenazar a la propia Cuba. Además, incluso sin el asentamiento de una potencia enemiga, era inaceptable que que corsarios o piratas usasen los cayos o las costas para guarecerse y asaltar a los galeones cargados de riquezas.

La otra razón era la conversión de los indígenas, a los que no se podía dejar abandonados. Es cierto que hoy en día este poderoso motor de la colonización y exploración española no se entiende bien, pero a mediados del siglo XVI seguía siendo una razón importante para intentar establecerse en un territorio que parecía resistirse a los españoles como si tuviera vida propia y rechazase a los europeos.

Los franceses en Florida

Tras la repatriación a Cuba por Ángel de Villafañe de los supervivientes de la expedición de Tristán de Luna en 1561, los últimos españoles que sobrevivían malamente en Florida la abandonaron. La península quedó libre de nuevo de europeos y durante los siguientes años los intentos de colonización, hasta el momento siempre fracasados, iban a ser protagonizados por una nación que no era España, lo que añadía por vez primera en la historia de América del Norte a un nuevo jugador destinado a tener una importante participación en el futuro del continente. Esa nación era Francia.

Vencida tras más de medio siglo de constante pugna con España en las batallas de San Quintín y Gravelinas (1558), Francia había aceptado por fin su derrota y se había avenido a firmar una paz duradera. Chateau-Cambrésis, castillo a unos 30 kilómetros de Cambrai, en el que se firmó el tratado del mismo nombre, fue el escenario de la tregua más importante en la Europa del siglo XVI, pues lo acordado se mantuvo vigente durante un siglo y consolidó a España como la potencia dominante en Europa, situación que aún se ampliaría en 1580 con la anexión de Portugal. Para Francia, que pronto se vería envuelta en una serie de feroces guerras civiles que durarían hasta el reinado de Enrique IV la paz era un duro revés que suponía el fracaso temporal de su oposición a la Casa de Habsburgo, seguida con obstinación y tenacidad desde 1494 cuando reinaba Luis XII.

En ese mismo año había entrado en vigor el Tratado de Tordesillas por el que las monarquías de Castilla y Portugal se dividieron —literalmente— el mundo en dos zonas de exclusividad o influencia. Francia no reaccionó en realidad hasta el reinado de Francisco I, ya en la segunda década del siglo XVI. Poco a poco el desarrollo del corso y la piratería en el Atlántico, durante las décadas de guerra intermitente entre las dos monarquías a lo largo del siglo, fue convirtiéndose en un problema cada vez mayor para España. Con las depredaciones de los barcos que venían de América, los franceses descubrieron que existían inmensas riquezas al otro lado del mar, y muy pronto —capturaron uno de los buques de Cortés cuando se dirigía a España— fueron conscientes de que América era un lugar en el que merecía la pena aventurarse y probar suerte.

Sin embargo, cuando se llegó al final de la guerras italianas en 1558, Francia había fracasado de forma absoluta en América. Sus marinos no habían sido capaces de amenazar seriamente la sólida posición de España, y ni siquiera se habían logrado establecer en una miserable isla. Además, en el tratado de Chateau-Cambrésis quedó claro que a Francia se le prohibía el establecimiento de colonias e incluso la navegación en las Indias. Para España cualquier navegante francés en costas americanas era considerado pirata y arriesgaba ser ejecutado. Pese a todo, aún tras la firma de la paz, fueron muchos los marineros y corsarios franceses que siguieron hostigando a los navíos españoles en una guerra sorda y oscura que se mantuvo en el Atlántico durante décadas. A los pocos años de la firma de la paz, ya había hombres emprendedores en Francia dispuestos a vulnerar la prohibición y establecerse en las costas de América.

Durante los últimos años de la guerra entre España y Francia, el interés oficial del gobierno francés por América se incrementó. La difusión de trabajos como el de D'André Thevet Les Singularitez de la France Antarctique, convenció a importantes dignatarios de la Corte, como el almirante Coligny, de que era factible establecer una colonia en las costas de América del Norte. Poco a poco a poco, Francia fue dirigiendo sus ojos hacía un territorio al que se atribuían todas las virtudes y riquezas. Ese lugar era la Terre Fleurie, La Florida, donde debía de comenzar la aventura colonial francesa.

El plan francés del almirante Coligny no era fácil de llevar a cabo. Las naves españolas estaban siempre vigilantes a los intentos de cualquier nación europea de establecerse en su mar americano, y existían elementos científicos y técnicos que estaban solo a disposición de la monarquía española, desde complejos mapas y datos cartográficos hasta cartas e informes de navegantes que habían recorrido metro a metro las costas de América. Además había otro problema: ¿Cómo evitar que los españoles, cuya red de informadores estaba muy bien implantada en Francia, no averiguasen los planes de Coligny?

En el otoño de 1561 el embajador español en Londres obtuvo una relación muy detallada de los planes de Coligny, y en diciembre España presentó formalmente una queja ante la Corte de Carlos IX para detener el plan francés e impedir que la expedición se pusiese en marcha.

Francia intentó defender su posición, aludiendo a las exploraciones de Giovanni de Verrazzano y de Jacques Cartier, y mientras se daban largas a los diplomáticos españoles, la preparación de la expedición continuó.

Gaspar de Coligny era, además de un político influyente, el líder de la minoría protestante francesa y había seleccionado muy bien a los hombres que debían encabezar la expedición, en especial a su responsable, el marino normando Jean Ribault, un hombre experimentado, buen conocedor del Atlántico y de las costas de América que en febrero de 1562 llegó a la desembocadura del que bautizo como río de Mayo —hoy St. Johns River—. Ribault se desplazó luego algo más al norte, siempre a la búsqueda de un lugar idóneo, hasta alcanzar la isla de Parrish —Carolina del Sur—, donde dejó a 28 hombres con la misión de levantar un fuerte, al que se llamó Charlesfort en honor al rey de Francia.

Desde allí, Ribault retornó a Europa para conseguir los suministros, herramientas y materiales que precisaba la nueva colonia, pero en Inglaterra fue arrestado, debido a las complicaciones surgidas en Francia, donde los enfrentamientos religiosos se estaban transformando en una guerra abierta.

Sin jefe y sin víveres y elementos materiales necesarios para subsistir, los colonos franceses se enfrentaron a la hostilidad de los indios, lo que les hizo volver a Europa tras un año de estancia en América. Pero el retorno de los supervivientes fue espantoso ya que solo tenían un miserable bote, en el que llegaron a comerse entre ellos antes de ser rescatados cerca de las Islas Británicas por un barco inglés.

Entre tanto, en Francia, René Goulaine de Laudonniére, que era el segundo en el mando de Ribault, decidió realizar un segundo intento. En 1562 envío otra expedición a tierras americanas compuesta por dos centenares de colonos con los que formar una colonia. El lugar que eligieron estaba en Florida —junto a la actual Jacksonville- y fue bautizado con el nombre de Fort Caroline, y oficialmente fundado el 22 de junio de 1564. Los franceses tenían ahora un puesto en la costa norteamericana y parecía que ésta vez el asentamiento iba a prosperar.

Bien pronto se vio que las cosas no iban a ser tan sencillas. Las lluvias incesantes, el aislamiento, el hambre y la hostilidad permanente de los indios de la región fueron desmoralizando a los colonos franceses, entre quienes comenzaron las primeras desavenencias, y por si fuera poco, los españoles descubrieron que había un fuerte francés en Florida, algo que no estaban dispuestos a consentir.

En Inglaterra, Ribault fue puesto en libertad y en junio de 1565 el almirante Coligny le envío de nuevo a América, ésta vez con una flota considerable y lo mas importante, con varios centenares de soldados y colonos con los que garantizar el control del asentamiento y defenderse de cualquier intento español de eliminarlo. Cuando arribó a Fort Caroline, el asentamiento estaba en un estado lamentable, pero con los refuerzos se notó la recuperación, y en unas semanas la viabilidad del asentamiento era un hecho.

Las noticias del establecimiento de colonos franceses en Florida habían sido recibidas con enorme alarma en España. Tras años de temer que ocurriese tal cosa por fin había sucedido. Además, no solo se trataba de franceses que podían desde su nueva colonia amenazar a los galeones españoles y convertirse en una amenaza en el Paso de Bahamas, sino que estos eran calvinistas, que podían extender la herejía en América, algo que no debía permitirse bajo ningún concepto. Para enconar el reto, todos los intentos de colonizar Florida hasta el momento habían salido mal y era inadmisible que los franceses triunfaran donde España había fracasado.

El responsable de asegurar de una vez por todas una base española en Florida se llamaba Pedro Menéndez de Avilés y era uno de los marinos más notables de España.

Pedro Menéndez de Avilés, el Adelantado de la Florida

El hombre a quien el destino reservaba el honor de establecer la primera colonia permanente en América del Norte era asturiano y había nacido en Avilés en 1519, en una importante familia de hidalgos adinerados, pero su pasión por la navegación le empujó ya muy de joven al mar. Durante el reinado de Carlos I actuó como corsario en el Atlántico, luchando contra los piratas y corsarios enemigos, principalmente franceses, que comenzaban a infestar las costas de España. Se alistó como grumete en una flota que actuaba contra el corso francés con solo 14 años, y a los dos años de aventuras regresó a su casa, donde le comprometieron en matrimonio con una niña de 10 años, Ana María de Solís. Obviamente una boda entre niños no tenía mucho sentido, y al poco tiempo volvió a navegar. Como disponía de medios económicos considerables, armó un barco en corso con 50 tripulantes, que a su mando —tenía solo 19 años— capturó dos barcos franceses, lo que le dio gran fama. Pero su primer gran momento de gloria fue la persecución en 1544 a los buques del corsario Jean Alphonse de Saintogne, que había capturado 18 naves vizcaínas y al que atacó cuando estaba ya en el puerto francés de La Rochela. Tras recuperar cinco de ellas, abordó a la nave capitana francesa y tras matar a Saintogne logró escapar del puerto con los navíos recuperados.

En 1552 Avilés ya había viajado a América varias veces, y en 1554, había limpiado el Cantábrico de enemigos. Próximo el fin de la guerra con Francia, acompañó a Felipe II a Inglaterra para su boda con la reina María Tudor. El rey Felipe II le nombró capitán general de la Flota de Indias en 1556. Tenía 35 años y era ya considerado un gran marino. Destinado a Flandes, participó en las operaciones navales de la campaña contra Francia que culminaron en la batalla de San Quintín.

Tras esa guerra fue el responsable de una importante flota que traía oro y plata de México en la que se perdió el galeón a bordo del cual iba su hijo, sin que el rey le autorizase a ir en su busca para intentar salvarle.

Avilés fue detenido por orden de la Casa de Contratación de Sevilla, y estuvo en prisión dos años sin causas claras. Tras una apelación al rey logró ser liberado y se le autorizó ir en busca de su hijo, pues el padre creía que había sobrevivido al naufragio y tenía que encontrarse en las costas de Florida. El monarca le puso como condición que financiase una expedición que por fin permitiese a España contar con un punto de apoyo y con una colonia estable en esa costa, y para que pudiera desarrollar su misión con garantías le nombro adelantado y gobernador de la Florida.

En la preparación de la expedición Avilés se gastó la inmensa fortuna de 200.000 ducados de su patrimonio, y en julio de 1565 zarpó de Cádiz con una flota de 12 buques y más de un millar de soldados, colonos y religiosos, con los que debía de fundar una colonia, protegerla y convertir a los nativos. Mientras armaba y equipaba los barcos, le llegó una noticia de la Corte. Se sabía de la presencia de un fuerte o establecimiento ilegal francés en el territorio de Florida y Avilés tenía la misión de localizarlo y destruirlo.

Tras atravesar el Atlántico, los barcos de Menéndez Avilés se encontraron con buques franceses muy pronto en la costa norteamericana, y se produjo un enfrentamiento que quedó indeciso. Al comprobar que los enemigos buscados se encontraban en Florida, la flota española se dirigió al sur, y Avilés y sus hombres desembarcaron el 28 de agosto de 1565. El adelantado tomó posesión del lugar en nombre del rey de España y allí mismo fundó San Agustín de la Florida.

Entretanto, los franceses no habían permanecido inactivos y Ribault, consciente de la amenaza, partió en persecución de los españoles con varios barcos. Una terrible tormenta desbarató sus naves, lo que les impidió cumplir su propósito. El hábil e inteligente marino asturiano sospechaba que si esos barcos estaban allí, era probable que el asentamiento francés estuviese peor defendido, por lo que dirigió a una parte escogida de sus hombres en una marcha terrestre de ataque.

Tras caminar durante cuatro días, ayudados y guiados por indios saturaba, avanzando por entre los bosques bajo intensas lluvias, sin ni siquiera poder sentarse en el suelo empapado y embarrado, y atravesando pantanos y ciénagas, la partida española llegó hasta Fort Caroline, cuyas defensas estaban preparadas contra los ataques desde el río y no desde tierra.

La sorpresa francesa fue absoluta y el asalto español tuvo éxito. Todos los hombres del fuerte, unos 200, fueron ejecutados y se perdonó solo a las mujeres y a los niños, que eran medio centenar. Cualquier símbolo que recordase su origen francés fue borrado para siempre, y el fuerte se rebautizó como San Mateo. Una guarnición quedó a cargo del lugar en el que ya ondeaba la bandera de Castilla.

Poco después, los exploradores de Menéndez de Avilés, que estaban rastreando la costa en busca de las naves de Ribault, descubrieron que habían naufragado a causa de la tormenta, y los supervivientes estaban refugiados en una playa a solo 20 kilómetros al sur de San Agustín. Con 50 soldados, Menéndez de Avilés los sorprendido y obligó a rendirse. El líder francés intentó comprar su libertad ofreciendo al Adelantado la suma de 300.000 ducados, más de lo que le había costado a Menéndez de Avilés toda la expedición fundadora de San Agustín, pero el implacable marino asturiano no aceptó y decretó la muerte de todos los prisioneros. El lugar pasó a denominarse Matanzas y en él, Menéndez de Avilés hizo colgar un cartel en el que decía muertos «no por franceses, sino por herejes».

Desde San Agustín, una vez eliminada la amenaza francesa, Pedro Menéndez de Avilés trabajo con intensidad durante más de una año para consolidar la nueva colonia. Primero decidió establecer un sistema de defensas que protegiese la nueva villa, por lo que edificó un fuerte en la propia San Agustín, al principio de madera, el fuerte de San Mateo; y un pequeño pueblo en Santa Elena, con el fuerte de San Felipe, situado más al norte, en la actual Carolina del Sur. Con estas bases en la costa se aseguraba la protección de la navegación en el Caribe, ya los barcos españoles disponían de apoyos para rastrear el litoral a la búsqueda de cualquier presencia de otros europeos.

La labor planificadora de Menéndez de Avilés fue asombrosa, pues comprendió la importancia geopolítica del control de la América del Norte y sus inmensas riquezas, y entendió a la perfección que si se dominaba el territorio de lo que hoy es la Costa Este de los Estados Unidos, España tendría una ventaja estratégica decisiva que le permitiría asegurar su posición de potencia mundial. Para conseguirlo, advirtió que debían de instalarse puestos fortificados a lo la largo del litoral desde la Florida hasta Terranova. También proyectó el Camino Real que debía unir San Agustín con México, bordeando la costa del Golfo, y seguir hasta el Mar del Sur —el Pacífico—, asegurando de esta forma la ruta de la plata desde el Nuevo Mundo a España.

Avilés trabajó también intensamente en la labor de consolidar la colonia española de Florida, animando a los colonos e impulsando la labor misionera, que era muy difícil en un territorio poblado de indios hostiles que rechazaban la palabra del Evangelio y los bienes materiales que los religiosos les entregaban.

En 1568 Avilés regresó a España a pedir ayuda al rey, al serle negada esta por el gobernador de Cuba, para socorrer a los colonos de La Florida. El monarca no solo escuchó su petición sino que le nombró gobernador de Cuba. Tras tomar posesión del cargo no olvidó a su querida Florida y marchó a San Agustín para apoyar a sus colonos, lo que aprovechó para levantar la primera carta geográfica detallada del país y recorrer las costas hacia el norte de Georgia y Carolina del Sur. Una gran parte de su tiempo en los años siguientes estuvo dedicada a limpiar de corsarios y piratas el Paso de Bahamas, y en las postrimerías de su carrera fue llamado por el rey para hacerse cargo de la armada que se iba a enviar contra Inglaterra, pero falleció a su llegada a España en Santander.

Corsarios y piratas

La noticia de la espantosa masacre cometida por los hombres de Menéndez de Avilés no tardó en llegar a Francia, donde produjo lógico impacto. España sostuvo firmemente que los colonos de Florida eran piratas y merecían el final que habían tenido, pero incluso los más «duros» en la Corte española eran conscientes de que la severidad empleada por Menéndez de Avilés era impropia de una nación cristiana y civilizada.

Catalina de Médicis, regente del rey Carlos IX, convocó al embajador español y exigió un inmediato castigo al marino asturiano, aunque obviamente no logró nada. La acción del general asturiano había dejado atada Florida a España por los siguientes dos siglos y, salvo un periodo inglés de veinte años, la península americana se iba a convertir en el territorio de los actuales Estados Unidos en el que más tiempo ondeó la bandera española, y San Agustín en el centro de la hispanidad en Norteamérica.

Para los franceses la acción de Menéndez de Avilés había constituido una dura humillación que seguía a una nefasta épica de derrotas y eran muchos los que pensaban que había que devolver el golpe a los españoles, pero ni la reina regente ni nadie se atrevía a dar el paso. Todos los nobles de Francia soportaron en silencio y con amargura la situación. Todos menos uno, un caballero de una importante familia de Burdeos —nacido en 1530— que en un enfrentamiento con los españoles en Italia, cuando aún era joven, había sido capturado y condenado a remar en una galera española, de la que pasó a otra turca hasta que fue rescatado por los caballeros de Malta. Se llamaba Dominique de Gourgues y en los años que sirvió encadenado al banco como remero aprendió a sufrir y a odiar a España. Años después fue liberado, pero jamás olvido su sufrimiento de galeote, y cuando tuvo noticia de los sucesos de Fort Caroline decidió que era el momento propicio de vengarse. Es más que probable, aunque no está demostrado, que Gourgues se hubiese convertido al protestantismo.

Con el apoyo de otros amigos nobles, Gourgues se dedicó a preparar una incursión contra la Florida española con la que restablecer el honor de las armas francesas y recordar a los españoles que su país aún no había muerto. Para su ataque, además de con su fortuna y la de otros nobles, contó con el apoyo encubierto de la Corona francesa.

Tras armar tres barcos, partió de Burdeos rumbo a América con 150 de hombres, de los cuales un centenar eran arcabuceros. Tras alcanzar el río San Juan, se dirigió al antiguo asentamiento francés, ahora llamado fuerte San Mateo y consiguió la ayuda de los indios saturiwas, los mismos que habían apoyado a Menéndez de Avilés contra Ribault y que no soportaban ahora el comportamiento de los españoles. Con su ayuda desembarcó y tras avanzar en silencio y con sigilo por los bosques sorprendió a la guarnición española —casi 300 hombres— a la hora de la cena. Tras acabar con los centinelas capturó a todos los españoles que pudo con vida, para ejecutarlos con frialdad, declarando que los mataba «no por españoles sino por traidores, ladrones y asesinos». A continuación, destruyó el establecimiento español hasta sus cimientos y regresó a Francia el 3 de mayo de 1568. A su llegada, en La Rochela, el gran bastión hugonote, y en Burdeos fue tratado como un héroe, pero tuvo que esconderse a partir de ese momento al ser perseguido por los agentes del rey Felipe II, que intentaron capturarle por todos los medios.

Con su brillante acción, Gourgues, que acabó envuelto en las guerras de religión de Francia, no pudo dejar desde entonces su vida semiclandestina y murió en 1593, a los 63 años de edad. Francia lo considera uno de sus héroes.

El ataque de Gourgues no fue el único que sufrió la colonia española a finales del siglo XVI. El esfuerzo titánico de Pedro Menéndez de Avilés había permitido la construcción de ranchos, poblados, misiones y fuertes que mantendrían la soberanía española en el territorio a pesar de todas las desgracias. El clima era hostil, los indios belicosos y no se percibían ventajas para la agricultura ni para la ganadería, pero la voluntad de hierro de hombres como Menéndez de Avilés y quienes le siguieron hizo que sus pobladores aguantasen contra viento y marea durante generaciones, sin jamás ceder ni rendirse. Gracias a ellos la colonia se mantuvo firmemente en manos españolas cuando otras ciudades tuvieron que ser abandonadas e incluso destruidas e incendiadas para que sus edificios no pudieran ser usados por franceses o ingleses.

El último de los grandes asaltos que sufrió la colonia española vino de la mano de Francis Drake, que en su periplo alrededor del mundo atacó a San Agustín el 6 de junio de 1586. Su flota de 23 naves se presentó ante el puerto de la ciudad y con una fuerza de desembarco de 1.000 hombres —de los 2.000 que iban con él— tomó la isla de Anastasia y situó sus cañones frente al fuerte español, que todavía era de madera. El intercambio de disparos duró todo el día y durante la noche los 300 defensores abandonaron el fuerte ante la imposibilidad de mantener la resistencia. El resto de las fortificaciones españolas fueron también tomadas el día 7 de junio por los ingleses, que saquearon completamente la ciudad y destruyeron e incendiaron todas las casas.

Tras la marcha de Drake, las tropas españolas recuperaron San Agustín, que se encontraba en ruinas, y se centraron en preparar un modelo de colonización que iba a ser profundamente original, basado en la conversión de los indios y su integración progresiva en el mundo cristiano sin recurrir a la violencia.

La cadena de misiones y la conversión de los indígenas

Establecido que la mejor forma de controlar Florida era la conversión de los indios que, como hemos visto, fue la segunda de las causas que movieron a los españoles a intentar asentarse en la península, conviene señalar que el propio Pedro Menéndez de Avilés creía en la importancia de esta misión pues él mismo era un católico convencido, pero, a diferencia de lo que ocurría en otras zonas de Norteamérica, su trabajo era muy complicado. Las tribus de Florida no estaban tan avanzadas como las de otras zonas y, además, Florida era un territorio inmenso que, como ocurrió más adelante con la Luisiana, no tenía unos límites definidos, pues en la práctica con ese nombre los europeos de la época se referían a una gran parte de sudeste norteamericano.

El control efectivo español de la región jamás fue completo, pues se apoyaba solo en unas pocas ciudades y fuertes que apenas tenían —salvo Pensacola y San Agustín— una población estable, por lo que no sirvieron de base para la colonización del interior, que se dejó en manos de las órdenes religiosas, y se limitó a intentar convertir al catolicismo a las tribus indias. Así pues, tras el devastador ataque de Drake, el gobierno español comprendió que para proteger su nuevo asentamiento en la costa debía de actuar con celeridad y eficacia. Lo primero fue convertir a San Agustín, el centro del poder español en la región, en un enclave fortificado capaz de resistir el ataque de cualquier potencia europea.

Las primeras defensas de San Agustín se centraron en el fuerte de San Marcos, construido en madera, que resultó inútil a la hora de defender la ciudad del ataque inglés, lo que obligó a repararlo y reedificarlo varias veces. El que siguió al asalto de Drake de 1586 fue también de madera y se llamó Fuerte San Juan de Pinos. Saqueada de nuevo San Agustín por el pirata inglés John Davis, en 1665, el fuerte se reconstruyó justo a tiempo para ser destruido de nuevo por los ingleses en 1668, y quedó barrido por un huracán en 1675.

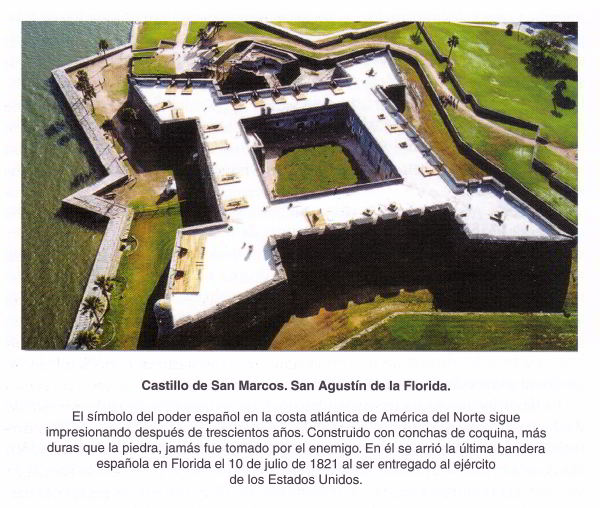

Sin embargo, tras el ataque de 1668 se decidió hacer un titánico esfuerzo para impedir que la ciudad y el frente volvieran a ser destruidos. Por lo tanto se comenzó a construir algo nuevo, un castillo edificado con algo aún más duro que la piedra, las conchas de coquina que había en la costa. En 1670 comenzaron las obras, pero el huracán que barrió la ciudad cinco años más tarde supuso un nuevo retraso. A pesar de estos problemas, finalmente en 1685, el fuerte estaba listo.

El castillo de San Marcos, con su forma de estrella, diseñado según el modelo más avanzado de fortaleza de traza italiana de la época, era pequeño pero formidable. Protegido por un foso y bien artillado, su guarnición siempre estuvo lista y alerta para enfrentarse a cualquier amenaza y ocasiones no le fallaron, ya que en los años siguientes sufrió el ataque incesante de las milicias de los colonos angloamericanos, primero de Carolina y después de Georgia y las tropas inglesas que las apoyaban, pero jamás fue tomado por la fuerza de las armas y allí seguía izada la bandera española cuando se entregó a los Estados Unidos en el verano de 1821.

Sin embargo, el intento español de controlar la Florida fue más religioso que militar. Se trató de un esfuerzo inmenso que comenzó nada más fundarse San Agustín y al principio fueron los jesuitas los responsables del levantamiento de las primeras misiones, pues el propio Pedro Menéndez de Avilés había solicitado ayuda al superior de la orden, Francisco de Borja, quien envío a Florida al padre Segura con precisas y detalladas instrucciones.

Meticulosos y trabajadores, los jesuitas hicieron grandes esfuerzos por entender las culturas indias, aprendieron sus lenguas y comenzaron a comprender sus ritos y costumbres. De esta forma fueron convenciendo a los caciques para que les entregaran a sus hijos, que eran enviados a La Habana, donde la orden creo un colegio destinado a formarlos y a enseñarles la vida cristiana. Con este astuto sistema en pocos años pensaban que podrían lograr tener éxito, pero no fue así. En un viaje apostólico a las actuales tierras de Virginia —muy al norte del asentamiento español— conducidos por un guía indio (Luis) que había sido reeducado en España y que era cristiano, el padre Segura y ocho compañeros fundaron una misión donde ningún europeo antes había llegado, en las riberas del río James.

Desgraciadamente, las cosas no fueron bien. El indio Luis, que era originario de la bahía de Chesapeake, retornó a sus antiguas costumbres y tomó varias mujeres, lo que disgustó profundamente al padre Segura. En febrero de 1571, tras unos meses de invierno muy duros, Luis convenció a los indios de que era preciso acabar con los misioneros y con las hachas que había en la misión los mataron a todos. Él mismo, según el testimonio de un niño que escapó y puedo llegar a Santa Elena, fue quien acabó con la vida del padre Segura.

Tristes y desesperados por el fracaso, los jesuitas abandonaron la Florida en 1572, siendo reemplazados por los franciscanos, quienes al principio limitaron sus actividades a San Agustín, pero a los pocos años se fueron extendiendo y fundaron las misiones de Guale y Timucua. Poco a poco se extendieron por todo el territorio y dieron lugar al nacimiento de la provincia de Apalache, que en 1663 se había consolidado ya con centenares de asentamientos de todos los tamaños, desde villas y poblados hasta pequeños ranchos. Los indios cristianos se establecieron en cuatro provincias cuyas demarcaciones se extendían a todo el norte de Florida y una buena parte de lo que hoy es Georgia. Estas provincias eran Apalachee, Guale, Mayaca-Jororo y Timucua y correspondían aproximadamente a los grupos de lenguas que hablaban los indios.

La provincia Apalache ocupaba la parte más oriental de lo que hoy es la Florida occidental a lo largo de la costa del Golfo de México, desde el río Aucilla hasta el río Apalachicola. La provincia de Guale abarcaba la mayoría de las islas marinas de Georgia y la costa adyacente e incluía algunas misiones entre los yamasee y entre los guales. La provincia Timucua se extendía a lo largo del litoral atlántico desde la parte el Sur de Georgia hasta justo al sur de San Agustín, cruzando el norte de Florida hasta el río Aucilla. La provincia Mayaca-Jororo ocupaba un área justo al sur del lago George.

En los primeros 20 años de la colonia española de Florida los jesuitas establecieron 13 misiones, de las cuales llegaron solo tres a 1587, en una fecha en la que los franciscanos ya habían tomado el control de la evangelización del territorio. Ese año los franciscanos comenzaron su misión más allá del área vecina a San Agustín actuando entre los guale y los timucua a lo largo de la costa atlántica. Desde 1606, los franciscanos expandieron sus esfuerzos a través del territorio timucua ya comienzo de los años treinta habían establecido misiones en la provincia Apalache.

En este segundo periodo que comenzó en 1606, con gran esfuerzo y trabajo, los franciscanos establecieron 50 misiones, y, aunque muchos indígenas se bautizaron, el problema de la hostilidad de los indios continuó. Una rebelión guale costó la vida a 5 misioneros y provocó el abandono de las misiones de la costa de la actual Georgia. Por si fuera poco, una epidemia que tuvo lugar entre 1612-1616 mató a unos 10.000 indígenas, y dejó el territorio semidespoblado. Los trabajos misionales realizados a partir del fin de la epidemia fueron inmensos, pero una nueva enfermedad de origen desconocido afecto a las misiones entre 1649 y 1650 y dañó a una población india que a duras penas se estaba recobrando del desastre anterior.

A partir de la segunda mitad de la década de 1650 se establecieron otras 29 misiones más, en un nuevo intento de recuperar lo perdido, pero apenas hubo tiempo. Puede decirse que, a pesar de los desastres sufridos, el sistema misional funcionó razonablemente bien a lo largo de todo el siglo XVII, pues se llegó a contar a finales del reinado de Carlos II con 124 misiones en todo el sudeste de Norteamérica. No obstante, el gran problema, era que no había colonos ya que pese al esfuerzo, la población española de Florida se limitaba a unos pocos centenares de habitantes en San Agustín y sus alrededores, con unos cuantos ranchos y pequeñas haciendas que se extendían a lo largo de un embrión de Camino Real que iba hasta Apalache y de ahí a Pensacola, en el Golfo de México.

El siglo XVII vio la instalación de media decena de potencias europeas en la costa Este de América del Norte. A la epidérmica colonización inglesa de Virginia en 1607, siguió la llegada del Mayflowery los Padres Peregrinos a Plymouth en Massachussets, en 1620, y en la década siguiente hubo más colonias inglesas, holandesas y hasta suecas, que se sumaban a los franceses de Acadia —hoy Nueva Escocia— y Canadá. España, envuelta de nuevo en guerra con Holanda y en la Guerra de los Treinta Años, —combatiendo contra alemanes, bohemios, daneses, suecos y franceses— no pudo hacer nada para impedirlo y vio como el viejo sueño de Pedro Menéndez de Avilés de unir mediante fuertes, misiones y pueblos Terranova con la Florida moría para siempre. La nación destinada a lograrlo, Gran Bretaña, solo sería capaz de mantener unida la costa atlántica de América del Norte desde 1763, al terminar la Guerra de los Siete Años, a 1776, con la declaración de independencia de las Trece Colonias.

Para la Florida española, el siglo XVII fue todavía un tiempo de esperanza. Formalmente España mantuvo la reclamación de sus derechos de soberanía al menos hasta Carolina del Norte, pero en la práctica San Agustín siguió siendo el asentamiento más septentrional y el único de importancia. Afortunadamente para los españoles, los colonos ingleses, galeses y escoceses que infestaban la costa aún no se habían desplazado muy al sur, pero a finales de siglo la presión de la colonia de Carolina del Sur comenzó a notarse en Florida.

El constante batallar durante todo el siglo fue debilitando cada vez más las fuerzas defensivas de España, que sostuvo bien las grandes islas caribeñas —a pesar de ataques y saqueos constantes—, como Puerto Rico y Cuba, pero que no pudo evitar que poco a poco en goteo incesante, isla tras isla, gran parte del Caribe cayera en manos de holandeses, ingleses, franceses e incluso daneses y suecos. Finalmente, en 1655 se perdió Jamaica y a finales de siglo los franceses dominaban la parte oriental de La Española —hoy Haití—.

La presión de los colonos angloamericanos de Carolina comenzó en la década de 1680, aunque habían realizado ya incursiones en el sur al menos desde veinte años atrás. Los agresivos y violentos colonos ingleses, que veían que podían disponer de esclavos y riquezas atacando simplemente las misiones católicas, iniciaron a finales de siglo una serie de incursiones que produjeron un daño terrible a las misiones, que apenas contaban con protección.

En general no había tropas porque los misioneros habían sido muy cuidadosos e hicieron todo lo posible para evitar roces entre los soldados y los indios. Estos intentos de los misioneros tuvieron bastante éxito, a pesar de que se produjeron varias rebeliones, pero a costa de desproteger sus asentamientos, lo que a la larga supuso la completa destrucción de la prometedora Florida franciscana.

La importancia de la rutas: The Old Spanish Trail

Hay que tener en cuenta que el territorio que España exploró, y sobre el que ejerció soberanía, era inmenso y presentaba características muy diferenciadas que iban de los húmedos pantanos semitropicales de la península de Florida hasta los densos bosques y el clima frío de la costa del Pacífico canadiense. Los enemigos a los que tenían que enfrentarse las tropas españolas eran también muy diferentes entre sí, desde las aguerridas tribus del norte de las Provincias Internas, que montados en los descendientes de los caballos abandonados por los conquistadores se habían convertido en formidables jinetes, a los eficaces guerreros de los bosques del Este, pertenecientes a pueblos muy organizados que poco a poco, por el contacto con los europeos, aprendieron mucho de su forma de combatir y terminaron por disponer de armas de fuego. Además, a las tribus indias se fueron añadiendo enemigos europeos, cada vez más poderosos y armados.

Al norte de México, una vez asegurado el Camino Real de Tierra Adentro que finalizaba en Santa Fe de Nuevo México, se consolidó una enorme frontera a finales del siglo XVII que nunca fue fija, pues, aunque lentamente, el imperio español no dejó de expandirse. La frontera iba desde la costa de Texas, en la que nacieron los primeros asentamientos estables al norte del Río Grande, a comienzos del siglo XVIII, hasta el Océano Pacífico. En medio, con Nuevo México como eje, se extendían las inmensas tierras que hoy forman los estados de Arizona, Nevada y Texas y parte de los de Colorado y Utah. En estos extensísimos territorios apenas hubo pobladores europeos o mejicanos, pero era preciso mantener una fuerza militar eficaz y estable, por varias razones. La primera, porque era necesario proteger las ricas regiones del interior de México y los asentamientos ganaderos contra los llamados «indios bárbaros», tribus peligrosas y agresivas que fueron una amenaza permanente. Para ello, fue vital crear una línea defensiva que sirviese de «colchón» contra las incursiones y que tuvo como elemento fundamental el presidio o fuerte. La segunda razón era proteger a las misiones que realizaban labores de evangelización entre las tribus indias, objetivo de primera importancia en la colonización española. Estas misiones eran centros de civilización, situadas a menudo en lugares remotos, y se guardaban con soldados que hacían también de colonos.

Si hoy en día alguien busca información sobre la ruta conocida como Old Spanish Trail, encontrará con sorpresa que, en realidad, se está haciendo mención a una ruta mejicana. La razón es que la conocida ahora como Vieja Ruta Española, nació como tal cuando España ya había abandonado el territorio. Su nombre se popularizó a partir de la publicación de un informe realizado para el Servicio Topográfico de los Estados Unidos por el explorador y militar John Charles Freemont en 1844, cuando la totalidad del espacio que recorría era parte de México.

La ruta había nacido en 1829 a partir de una serie de caminos que se formaron a partir del comercio con los ute y de las exploraciones de Juan María Rivera y los misioneros franciscanos Francisco Atanasio Domínguez y Silvestre Vélez de Escalante, que fracasaron en un intento de llegar a California en 1776 por la Gran Cuenca Nevada y el lago Utah.

La parte más sureña ya había sido abierta por Juan Bautista Anza —como ya veremos— que logró llegar a San Diego a través de la ruta del Colorado.

La zona correspondiente al terrible desierto de Mojave no formó nunca parte del Old Spanish Trail, que en realidad corresponde al camino seguido en 1829 por Antonio Armijo, cuando condujo un tren de 100 muías desde Santa Fe a Los Ángeles y cerró por el oeste la comunicación de Nuevo México con el resto del mundo.

La parte oriental de la ruta había sido abierta en 1821 —el año de la independencia de México— por un comerciante de Missouri llamado William Becknell, que logró llegar desde San Luis con una caravana hasta Santa Fe, en Nuevo México, abriendo así una nueva vía comercial destinada a convertirse en una leyenda de la historia norteamericana: la ruta de Santa Fe, gracias a la cual los angloamericanos conocieron el Oeste.

La otra ruta comercial de Nuevo México, ya mencionada, era la más antigua y comunicaba el territorio con el valle central de México, siendo conocida desde el siglo XVII como Camino Real de Fierra Adentro.

El Old Spanish Trail partía de Santa Fe y atravesaba los montes de San Juan, Manco y Dove Creek, para luego internarse en Utah, ya en territorio ute, pasando por Monticello y llegando a Spanish Valley junto a Moab. Tras atravesar el río Colorado y el Green River alcanzaba San Rafael Swell, el punto más al norte de la ruta. Luego penetraba en la Gran Cuenca Nevada por el Cañón de Salina, bajaba hacía el suroeste por el sur de Nevada y desde allí llegaba a la Misión de San Gabriel Arcángel y Los Ángeles en California. También existían rutas alternativas a través del centro de Colorado y por la Franja de Arizona.

Respecto a la otra Vieja Ruta Española, se trata de una idea muy moderna, que surgió cuando en la década de 1920, el hotel Gunter de San Antonio, en Texas, se convirtió en el punto de partida de la gigantesca autopista transcontinental desde San Agustín, en Florida, a San Diego, en California, que uniría todo el antiguo territorio que alguna vez estuvo bajo soberanía española desde el Atlántico hasta el Pacífico.

Con su kilómetro 0 en el City Hall de San Antonio, la autopista llamada Old Spanish Trail, quería recordar el pasado español de todos los estados del Sur, pero a pesar de lo que aparece en algunos libros recientemente publicados, dicha ruta jamás existió durante el periodo de soberanía española. Ésta solo cubrió lo que hoy es la totalidad de la ruta entre 1784 y 1804, entre el año en que España tomó el control de Florida Oriental y la entrega formal de Luisiana a los Estados Unidos, que cortó la comunicación terrestre entre Florida Occidental y Texas.

En la práctica, la comunicación por el Old Spanish Trail moderno fue imposible durante el periodo español por diversas razones. Así, en Florida, la vía entre San Agustín y Pensacola fue muy difícil tras la destrucción de las misiones de Apalache en la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), ya que aunque las comunicaciones se restablecieron poco a poco en la década siguiente, las guerras con los británicos de 1739-1748 y 1761-1763 la convirtieron en un camino peligroso e inestable. Los ingleses la mejoraron y dieron nueva forma en sus veinte años de dominación de Florida, y su estado era bastante bueno al heredarla España en 1783.

Cuando se tomó de nuevo el control de Florida Oriental al año siguiente, la ruta siguió abierta, pero con enormes problemas causados por la inestabilidad de la soberanía española.

En el centro de la ruta entre San Agustín y Pensacola se encontraba, protegido por el fuerte de San Marcos de Apalache, un gigantesco almacén comercial de la Casa Panton & Leslie, que servía para el comercio con los indios. Con esta ruta, que formaba parte del Camino Real de San Agustín a Nueva Orleans, se garantizaba —malamente— el comercio y la comunicación por tierra entre la costa atlántica y el Golfo de México. Desde Pensacola el camino seguía hasta el viejo fuerte francés de Mobile y desde allí hasta Nueva Orleans. En los años anteriores a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775-1783), los ingleses en Florida y los españoles en Luisiana fundaron muchos asentamientos nuevos, con lo cual mejoró el comercio y se incrementó el tráfico de personas y bienes. Eso permitió que la ruta fuese transitada de forma habitual, uniéndose ambas ramas al tomar España el control de las dos Floridas.

Desde Nueva Orleans el camino citado seguía al noroeste hasta Natchitoches, la antigua plaza fronteriza de la Luisiana francesa, desde donde se llegaba a Nacogdoches, la población más al este del Texas español y el punto más al norte de la ruta en su mitad oriental. Luego bajaba hacia el sur, para llegar a San Antonio y de ahí al Río Grande. Esta vía de comunicación se abrió de forma efectiva en la guerra con los británicos de 1779 a 1783, ya que sirvió para el envío de miles de cabezas de ganado que fueron sacadas de los ranchos de Texas y sirvieron para alimentar al ejército de Bernardo de Gálvez en su campaña en Florida Occidental.

Con algunos altibajos, la comunicación entre San Antonio y Nueva Orleans se mantuvo estable entre 1779 y 1804, cuando la entrega de Luisiana a los norteamericanos planteó nuevos problemas fronterizos que llevaron al nacimiento de la Franja Neutral entre ambos países —en la frontera entre Texas y Luisiana— lo que supuso, en la práctica, el fin de la ruta en esta zona.

En El Paso, importantísima encrucijada del Camino Real de Tierra Adentro, nacía el recorrido que se dirigía hacia el este a los asentamientos tejanos del Río Grande y hasta San Antonio. Se le llamó Camino Real de los Tejas y tenía dos vías, el Camino de Arriba, que pasaba por San Antonio hasta Nacogdoches y el Camino de Abajo, que llegaba hasta La Bahía y seguía por la costa hasta el Misisipi.

Respecto a la comunicación terrestre entre San Antonio y San Diego, en la práctica jamás existió. Primero, porque no tenían mutuamente nada que ofrecerse, y en segundo lugar porque la amenaza india, en Texas al oeste del Pecos y en Arizona tras la rebelión yuma de 1781, impidió una comunicación fluida este— oeste entre Texas y California hasta la construcción del ferrocarril en 1853, y no quedo en realidad abierta completamente hasta después de la Guerra Civil.

Los que si fueron esenciales para el desarrollo y mantenimiento de las misiones, presidios, villas, ranchos y fuertes que nacieron al norte del Río Grande en Texas, Nuevo México, Arizona y California fueron los caminos que conducían al interior de México, donde estaba el centro del poder de la Nueva España. El más importante de todos ellos fue el Camino Real de Tierra Adentro que llegaba desde el Valle Central de México hasta Santa Fe. Era el principal de los Caminos Reales de la Norteamérica española, pero también existían vías de comunicación, importantes entre México y San Antonio, en Texas, con una variante costera que iba hasta La Bahía, en la costa del Golfo, y que se unía de nuevo con la de San Antonio en Nacogdoches.

En California se creó una importante vía terrestre costera que iba desde San Francisco a San Diego —la autopista costera de California sigue llamándose Camino Real—, pero la ruta terrestre que unía California con Sonora se cerró tras la rebelión yuma, por lo que durante los cuarenta años siguientes California siguió siendo en la práctica una isla, a la que se llegaba casi siempre solo por mar.

Gracias a estas precarias rutas se consiguió mantener comunicadas a las pequeñas poblaciones españolas de la frontera con México y se hizo posible la llegada de soldados, misioneros y colonos y todo tipo de mercancías. Por ellas transitaban carros tirados por bueyes, con muías y caballos que llevaban todo lo necesario para los colonos y enlazaron los lejanos enclaves de la frontera española con la civilización europea.