7.1. Vecinos incómodos

E

l 12 de julio de 1784, con una salva de artillería se saludaba en la vieja fortaleza de San Marcos el izado de la bandera blanca con la cruz de Borgoña de España, que de nuevo tomaba posesión oficial de Florida Oriental. La Occidental estaba ya en manos de las tropas de Bernardo de Gálvez desde hacía más de dos años.

La victoria en la guerra y el reconocimiento por el Tratado de París de la victoria española hizo que, a cambio de la devolución de las Bahamas, España pasara a ocupar también la Florida Oriental, perdida veinte años atrás. A partir de ese momento se abría una gran desafío para los nuevos gobernantes, que ahora tenían que asegurar una larga e irregular frontera con los recién nacidos Estados Unidos que se extendía desde el Atlántico al Misisipi. Para defenderla solo se disponía de un menguado regimiento de infantería, algunas unidades de artillería y unos pocos dragones.

El extenso territorio de las dos Floridas contaba en su límite Occidental solo con Natchez como plaza de alguna importancia, pero se encontraba en un territorio que reclamaban los Estados Unidos, por lo que en la práctica solo había unos pocos fuertes en muy mal estado y apenas defendidos en el interior. Los puestos en la costa eran a primera vista bastante mejores. En Florida Occidental, además de Natchez, se contaba con las fortalezas y puertos de Mobila y Pensacola, y en los años siguientes se hicieron grandes esfuerzos para reforzar la frontera, al construirse los fuertes de Nogales (1791), San Esteban de Tombecté (1793) y el importantísimo San Fernando de las Barrancas (1795).

En cuanto a Florida Oriental, además del entramado de fortificaciones y fuertes que protegían San Agustín, la única ciudad importante, donde destacaba el aún formidable castillo de San Marcos, solo se contaba con el fuerte de San Marcos de Apalache, que en 1784 pasó a depender del gobierno de Florida Occidental.

La defensa de los nuevos territorios (1784-1795)

El problema estratégico que se le planteaba a la administración española no era sencillo. Había que reforzar la cadena de puestos fronterizos y proteger un territorio muy grande sin apenas recursos, por lo que muchos consideraban imposible mantener las nuevas provincias y pensaban que era mejor dejarlas en manos de los británicos, pues no había medios para defenderlas.

La situación era peor en Florida Oriental, donde San Agustín apenas contaba con 300 casas, de las que solo unas 35 estaban realmente en buen estado y donde incluso el viejo monasterio había sido transformado en barracones. Las propiedades de la Iglesia estaban en un estado ruinoso y las defensas necesitaban profundas mejoras. Ya en 1788, el ministro Valdés recibió un informe en el que se proponía el abandono de la provincia pues «el presidio y la provincia de San Agustín tiene unas fortificaciones malas e inútiles y de mui costoso entretenimiento; que lo que se llama puerto es una barra peligrosísima de fondo mui corto y perecedero; que no se puede interceptar ni impedir desde ella el contrabando ni hacer el corso... Luego es mui conveniente á la España deshacerse de ella»

El castillo de San Marcos y las fortificaciones de apoyo precisaban de la inmensa cantidad de 50.000 pesos fuertes para ser puestas en condiciones, y se consideraban inútiles para defender la ciudad de un ataque de cualquier potencia europea. Disponía de un puerto que solo servía para buques pequeños, lo que dificultaba el comercio, eran frecuentes además los naufragios. Respecto a la población era increíblemente cosmopolita, pues a pesar de estar formada solo por 1.390 habitantes, había entre ellos negros —los blancos eran 900— y procedía de los lugares más diversos. Había españoles —canarios y menorquines—, griegos, italianos, ingleses y escoceses y 490 esclavos propiedad de media docena de colonos ingleses que los hacían trabajar en el campo.

Un total de 604 personas abandonaron la colonia al irse los británicos. Las plantaciones en torno a la ciudad eran pequeñas y poco productivas, siendo los pobladores descritos por el gobernador Céspedes como «pobres y perezosos», pues no eran capaces ni de suministrar los alimentos necesarios para mantenerse y mucho menos cubrir las necesidades de la guarnición.

Los productos que se obtenían eran madera de mediana calidad, algo de cera, pescado, brea y trementina. No se descartaba que se pudiese producir arroz, algodón o cáñamo, pero para todo ello hacía falta una organización y población con la que no se contaba. El comercio no funcionaba y se precisaban 230.000 pesos para atender las necesidades de la colonia y mantener a los indios en paz con el tradicional sistema de regalos. Por lo tanto el apoyo desde La Habana era esencial para la supervivencia de la provincia, pero el viaje desde Cuba a través del canal de Bahamas era muy peligroso. No era rara la pérdida de buques, mercancías y tripulaciones, lo que se aprecia en la correspondencia que el gobernador Céspedes enviaba regularmente a Nueva York y a La Habana.

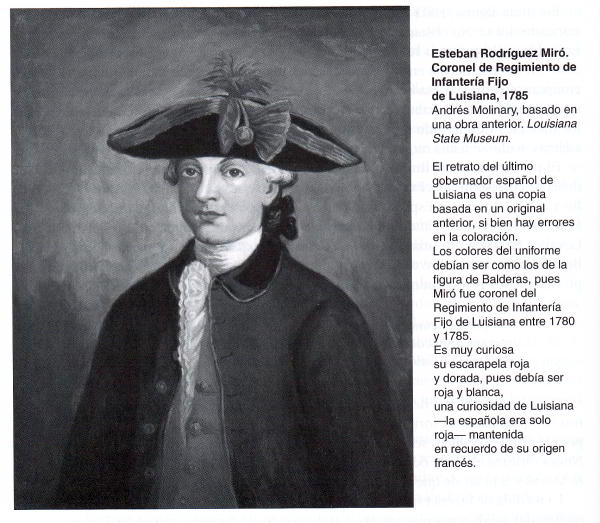

Para la defensa inmediata de la Florida Oriental se destacó a un batallón del Regimiento de Infantería Fijo de Luisiana, que tenía algo más de 400 hombres y debía proteger lo esencial: el castillo de San Marcos de San Agustín y sus puestos aledaños y el fuerte de San Marcos de Apalache. Con el tiempo se fueron organizando las milicias locales, tanto de infantería como de dragones y cazadores, pero nunca fueron suficientes.

Organizada en torno a la plaza fuerte de Pensacola, la Florida Occidental estaba aún más amenazada que la Oriental, pues su larga frontera con los Estados Unidos, mal delimitada, estaba completamente desprotegida. Respecto a Pensacola, sus fortificaciones fueron prácticamente destruidas por las tropas españolas durante su asedio y conquista, y apenas tenía 200 casas de madera en las que vivían solo 300 habitantes, todos de origen cubano, canario y franceses, ya que la población británica evacuó en su totalidad la ciudad tras su caída en manos españolas.

Pensacola era totalmente dependiente de la administración colonial, no tenía medios de subsistencia propios y se configuró originalmente solo como posición militar, ya que incluso carecía de gobierno municipal. Las fortificaciones inglesas fueron reconstruidas, y Fort George pasó a llamarse Fuerte San Miguel, la Batería Príncipe de Gales cambió a Fuerte Sombrero, el Reducto de la Reina fue bautizado como Fuerte San Bernardo y la gran fortificación de la entrada del puerto pasó a denominarse Fuerte San Carlos de Barrancas.

La guarnición debía contar sobre el papel con un batallón al completo del Regimiento de Infantería Fijo de Luisiana, teóricamente 460 hombres, cifra que por enfermedad y deserción jamás estuvo completa.

No obstante, a pesar de sus carencias, pues la ciudad ocupaba algo más de un kilómetro de costa, estaba rodeada de terrenos pantanosos y no contaba de comunicaciones con el interior, tenía algunas ventajas como enclave comercial capaz de atraer emigrantes. De hecho, en los años siguientes la población se fue incrementando y ya en 1788 eran 265 los habitantes, que en 1791 subieron a 572, y en 1803 superaban los 1.000. Sus pobladores siguieron siendo básicamente franceses y españoles. Los negros eran muy pocos, pues en 1791 solo eran catorce, y poco a poco creció una pequeña colonia anglosajona y protestante, primero formada solo por británicos y más adelante por norteamericanos.

Además de la existencia de la guarnición militar, la vida de Pensacola se consolidó por dos cuestiones importantes. La primera, que se convirtió en el centro de los tratos con las tribus del interior, y la segunda, por ser el centro de la actividad comercial de la compañía Panton & Leslie. Panton era un comerciante inglés que además del comercio y el intercambio de productos con los indios se encargaba de actividades muy variadas, pues proveía de carne, madera y otros productos. Contaba con un enorme almacén de tres pisos en el que se guardaban todo tipo de mercancías y que era el edificio más importante de la ciudad.

El tercer puesto de importancia al tomar España el control de Florida era San Marcos de Apalache, fundamental para el comercio con los indios por estar situado en un punto estratégico de contacto con la nación creek. Tras su toma en 1784 por los españoles, se destacó una pequeña guarnición del regimiento de Luisiana y se restauraron los barracones y los muros de madera, que solo consistían en un parapeto con una cortina de piedras rematadas por un recinto de estacas. Era una posición importante para evitar el contrabando y para proteger el almacén, pues desde el punto de vista militar, como se vio durante la guerra Muskogee y las agresiones norteamericanas posteriores, no sirvió para nada. Tenía también un puerto, esencial para el comercio.

Panton, el dueño del gigantesco almacén, tenía tal poder en la zona que se utilizaban sus barcos para trasladar a la guarnición española, y gracias a su influencia no hubo conflicto alguno con los indios.

Por último hay que destacar la importancia de Natchez, que tras la paz de 1783 había sido incorporado a la Florida Occidental con todo su distrito. Se instituyó como gobierno en 1789, y ese año tomó posesión del puesto Manuel Gayoso de Lemos. Por su posición estratégica era esencial para la defensa del territorio, pues cerraba cualquier intento de penetración en la Nueva España desde el Misisipi y servía para el comercio con los indios. Lo protegía el viejo fuerte francés Rosalie —Panmure para los ingleses— y la reforma tras su conquista por España costó más de 32.000 pesos entre 1784 y 1792, año en el que se gastaron otros 15.000 más, a pesar de su escaso valor defensivo. Estaba hecho de madera y no podía impedir la navegación por el río. Por esta razón, el barón de Carondelet pidió el traslado a Nogales de las fuerzas que lo protegían.

Para poder asentarse en Nogales fue necesario un acuerdo con los choctaw y chikasaw, conocido como Tratado de Natchez, firmado el 14 de mayo de 1792. Tras el acuerdo se levantó un fuerte que contrarrestase las actividades de la Compañía de Carolina del Sur en Yazú. Ya en marzo de 1791 el activo Gayoso de Lemos partió para la zona con idea de levantar la fortificación que se construyó a 5 leguas de la desembocadura del Yazú, 130 de Nueva Orleans y 40 de Natchez, en un punto estratégico excelente. El fuerte fue bien dotado y artillado, por lo que no es extraño que Gayoso dijese de él que «este punto es esencialisimo para la seguridad de la Provincia, y merece que los reguemos con nuestra sangre en su defensa y de la Gloria de las Armas del Rey».

Un criollo de Luisiana, Juan de Villebeuvre, fue enviado tras la firma del tratado de Natchez ante los choctaws para lograr la cesión de puntos estratégicos entre los ríos Alabama y Tombigee. Tras unas complicadas negociaciones tuvo éxito y el 10 de mayo de 1793 se firmó un nuevo tratado en Boucfoucá entre la nación Choctaw y España, por el cual, a cambio de los habituales regalos, se cedía a los españoles el derecho a edificar e instalar cañones en un área de unos treinta acres que ya había estado cedida a los franceses años antes. El lugar, sobre el río Chicacha, era conocido por los europeos por el nombre del viejo puesto comercial francés: Viejo Tombecté. Se trataba de un sitio soberbio para establecer un fuerte, pues como escribió el barón de Carondelet, «cubría el vasto territorio comprendido entre los ríos Chicacha y Movila, el Yazú, Movila, Mississippi y el Golfo Mexicano», lo que otorgaba a España una posición estratégica de primer orden para frenar los intentos expansionistas de los norteamericanos.

Panton, por su parte, había acordado establecer un gran almacén que atrajese a los choctaws y los alejase de la influencia que desde Cumberland ejercía el norteamericano Blount. Además, desde este lugar, los españoles podían incluso alcanzar las zonas de influencia de la poderosa nación cherokee, por lo que se consideró que los 25.000 pesos que costaba su edificación eran una inversión más que razonable.

Así pues, en 1794 se construyó un fuerte sobre el río Chicacha, en el lugar llamado Tombecté, que recibió el nombre de Confederación. Su objetivo era alejar a los norteamericanos de la orilla oriental del Misisipi hasta el Yazú y evitar que llegasen hasta el Golfo de México navegando por ambos ríos o por el Perla. El único problema fue el habitual, la escasez de hombres, pues solo se le pudo dotar de una guarnición de 40 soldados sin apenas artillería.

Quedaba una última zona por asegurar si se deseaba proteger la frontera de la Florida Occidental y Luisiana de los norteamericanos, un área de bosques en territorio chicasaw que, según el barón de Carondelet, aseguraría para España la navegación por el Misisipi desde Nuevo Madrid, en la orilla oriental más allá de San Luis, hasta Nogales. Dicha zona era conocida por los franceses como las «Barrancas de Margot» y su control se consideró vital para los intereses de las colonias españolas, por lo que el comandante del fuerte de Nogales, acompañado de una pequeña escolta con artillería, embarcó en una flotilla de galeras con la que se dirigió al norte antes de que los norteamericanos se asentasen en la región.

Las negociaciones con los choctaws fueron complicadas, pero a base de esfuerzo y de un considerable gasto en regalos se consiguió la cesión de un territorio entre el río de las Casas y la isla de Fooy: desde la boca del arroyo Gayoso hasta el Misisipi, en el Norte, dos leguas al oeste hasta el arroyo de Carondelet, que era el límite sur, y el arroyo Gayoso en el este. El objetivo final era edificar un asentamiento militar que bloquease las actividades del fuerte norteamericano de Muscle Shoals, sobre el Cumberland. Con la edificación en 1795 del fuerte de San Fernando de las Barrancas, bautizado así en honor al príncipe de Asturias —el futuro Fernando VII—, concluyó el establecimiento de un sistema defensivo capaz de proteger Luisiana y la Floridas de las ambiciones norteamericanas. La construcción demostró la habilidad negociadora de los hombres que dirigían la administración y el ejército españoles en Norteamérica y su capacidad para tratar con los indios, y supuso una muestra de la eficacia de su política indigenista, en contraposición a la de los norteamericanos. Fue también una prueba de como los españoles habían ido aprendiendo de franceses e ingleses, y obtenían también notables éxitos sin tener que recurrir a la violencia.

Todo este dispositivo defensivo se construyó y reforzó en solo diez años con un enorme esfuerzo, pero requería para su mantenimiento cantidades ingentes de dinero, algo de lo que España carecía. De hecho, el valor real en un conflicto de toda esta cadena de fortificaciones era limitado, pues faltaban armas y hombres, y las defensas necesitaban reparaciones urgentes. Edificadas en zonas húmedas y con un clima semitropical, la madera se pudría, las lluvias y los huracanes hacían necesarias constantes reparaciones, y para todo ello se carecía de medios, aunque hay que reconocer que se puso empeño.

En 1794, el barón de Carondelet ordenó a Luis de las Casas que hiciese un informe del estado en el que se encontraban las defensas de Florida Occidental y Luisiana y el resultado fue demoledor. Para mantener las fortificaciones era preciso gastar unos 454.000 pesos, y para que alcanzaran un estado óptimo sería necesario gastar 597.000, una cifra gigantesca y fuera del alcance de la Real Hacienda, lo que explica en parte lo que sucedió en las primeras décadas del siglo XIX.

En Florida Occidental no había ni una sola fortificación en buen estado. Pensacola apenas estaba defendida, pues el fuerte de San Carlos de Barrancas no cubría bien la entrada al puerto, y San Bernardo, hecho de arena y madera, estaba demasiado lejos de la población. El fuerte de Mobila, con cuatro baluartes, carecía del espesor necesario contra la artillería en sus muros. El fuerte de Natchez, de arena y madera, no resistía bien las fuertes lluvias y se propuso abandonarlo y trasladar la tropa a Nogales, que aunque era mejor fortificación, exigiría un gasto de 60.000 pesos para convertirse en una fortaleza adecuada. No se consideraba útil el viejo fuerte británico de Baton Rouge, ya que desde su toma por las tropas españolas quince años atrás no se había reparado y estaba en estado pésimo. Tombecté se había construido en 1789, pero con las prisas se usó madera verde y para repararlo se necesitaban 5.000 pesos. Por último para dotar al más reciente, el fuerte San Fernando de las Barrancas, de la guarnición de una compañía —100 hombres— habría que gastar 30.000 pesos más. En suma, una ruina.

Estos datos hacían que los responsables políticos solo tuvieran una opción. Si no había defensa militar posible solo quedaba usar a las tribus indias como colchón que impidiese las infiltraciones de los colonos yanquis. Eso hacía necesaria una política de comercio y de permanentes regalos a los indios, para mantenerlos próximos a los intereses de España. De esta forma, se heredó en parte la política inglesa de comercio con las tribus a cambio de fidelidad, y los enclaves militares se transformaron en factorías comerciales en las que Panton & Leslie pudieron colocar sus productos.

Los almacenes de San Agustín, San Marcos de Apalache y Pensacola servían para comerciar con los semínolas y los creeks, y Mobile se usaba para comerciar con los choctaws y chicasaw, que también tenían tratos con Nogales y San Fernando de las Barrancas.

En cuanto al dispositivo defensivo, estaba formado, además de por los fuertes citados, por un entramado de pequeños puestos o casas comerciales fortificadas, a los que se añadían fuertes mantenidos por compañías comerciales privadas o incluso por aventureros que intercambiaban con los indios regalos sin gran valor —espejos, ropa, telas y útiles de cocina, desde cacerolas a cuchillos— por pieles que se vendían con alto beneficio en Nueva Orleans.

Estos puestos comerciales tuvieron gran desarrollo a partir de 1750 desde Canadá y los Grandes Lagos hasta la frontera de Luisiana con Texas, y representaron una oportunidad para que los europeos se adentrasen cada vez más en el vasto continente norteamericano, lo que creó además una sorda rivalidad entre británicos, norteamericanos e hispano-franceses que, a menudo, acababa en enfrentamientos armados.

La tropas de Luisiana y las Floridas: regulares y milicias

En el caso español, la protección de la frontera de Luisiana y Florida Occidental estaba directamente vinculada al comercio, lo cual explica que las funciones militares y los negocios a veces se confundieran.

No obstante, las compañías comerciales formadas por criollos franceses de Luisiana y por comerciantes ingleses autorizados a traficar en territorio español, extendieron la zona de influencia española hasta puntos cada vez más lejanos.

Para proteger este territorio las tropas regulares eran del todo insuficientes y había que recurrir a las milicias locales, que desde la guerra con los británicos entre 1779 y 1783 habían experimentado un notable aumento, pues no solo participaron en las operaciones defensivas, como en San Luis, sino que estuvieron en las acciones ofensivas de Gálvez en la frontera oriental de Luisiana y en Florida Occidental.

No es de extrañar que el barón de Carondelet tomase la decisión de apoyarse en los colonos para reforzar las tropas que debían de proteger un territorio cada vez más amplio. En el caso de Luisiana la población, aunque pequeña, era aceptable para proteger la provincia, y sobre todo contaba con la gran ciudad de Nueva Orleans, pero el mayor problema estaba en las dos Floridas, donde a la falta de grandes núcleos de población se unía una total ausencia de asentamientos en el interior.

En la del último periodo del gobierno español, entre 1784 y 1804, hubo un notable esfuerzo de los gobernantes por convencer a los habitantes de que debían ser ellos los responsables de su propia defensa ante indios y norteamericanos, pues las tropas regulares eran incapaces por si solas de cubrir un espacio tan grande. De hecho el Real Ejército contaba con un solo regimiento para cubrir las tres provincias, algo insólito que demuestra la escasez de recursos española.

Este regimiento era el Fijo de Luisiana, unidad de infantería de línea uniformada y equipada al estilo europeo, que se había organizado en 1765 para tomar el control de la nueva colonia. Tenía dos batallones como fuerza originaria, que tras la guerra con los británicos, en 1786 fueron elevados a tres. El 1º y el 2º, bajo el mando directo del gobernador, estaban de guarnición en Nueva Orleans, y el 3er batallón protegía las plazas de Pensacola y Mobila y San Marcos de San Agustín, con un pequeño destacamento en San Marcos de Apalache, algo a todas luces insuficiente. En 1804, el regimiento pasó entero —siempre incompleto— a Florida, al cederse la soberanía de Luisiana a los Estados Unidos.

Había también un pequeño núcleo de artilleros regulares, organizados desde 1769, que estaban destacados en las plazas principales, y otro del Cuerpo de Ingenieros Reales, que participaron en el refuerzo y construcción de las fortificaciones. La caballería regular estaba ausente en las tres provincias, pero el aumento en intensidad de los choques con los colonos angloamericanos a partir de la primera década del siglo XIX hizo que varias unidades de los regimientos de dragones de España y México fueran destacadas a Florida.

Desde la ocupación española de Luisiana en la década de los sesenta, había existido un regimiento completo de infantería de milicias que ayudaba en las misiones encomendadas a las tropas regulares. Esta unidad, que se había distinguido en la guerra con los británicos, era el Regimiento de Infantería de la Milicia de Luisiana, que al mando de su coronel, Pedro de Almonaster y Roxas, tuvo la responsabilidad de colaborar en el orden y la defensa de Nueva Orleans y de toda la provincia.

Nueva Orleans contaba, además, con su propio batallón de infantería desde 1775, organizado al estilo de los de milicias regladas de Nueva España. Los milicianos se reclutaban entre los pobladores criollos de origen francés y en menor medida entre los colonos canarios del Bayou. También había, como en todas las colonias españolas, milicias de negros y pardos —mulatos—, que contaban con dos compañías en Nueva Orleans, pues siempre se consideró su concurso de gran utilidad [80].

La expansión norteamericana y la necesidad de proteger los fuertes y emplazamientos fortificados de nueva creación, para asegurar la navegación por el Misisipi, obligaron a contar con más unidades armadas. En 1792, el barón de Carondelet organizó, tomando como base varias compañías sueltas reclutadas por O’Reilly en 1770, un regimiento completo de milicias entre los colonos alemanes y austríacos que vivían en el curso del Misisipi, al que denominó Regimiento de Infantería de Milicias de la Costa de los Alemanes, y que puso bajo el mando del barón de Pontalva, con una fuerza de cinco compañías, dos de las cuales eran de granaderos. Este regimiento se complementaba con el Batallón de Voluntarios del Misisipi, con cuatro compañías y organizado por órdenes del barón de Carondelet también en 1792, destinado a proteger los puestos sobre el río más allá de Iberville. Todas estas tropas fueron reforzadas a finales de siglo con la Legión Mixta del Misisipi, que disponía de dos batallones de infantería y un escuadrón de caballería.

Aunque la caballería no tenía un papel predominante en el tipo de guerra que podía desarrollarse en la región, ya en 1779 se había creado en San Luis una compañía destinada a la defensa de la ciudad, que aún estaba incompleta cuando se produjo el ataque inglés pero que se consolidó tras la guerra. Fue la única de su clase junto con la Compañía Distinguida de Carabineros de Nueva Orleans, formada por Bernardo de Gálvez en 1779 y reclutada entre la más alta sociedad de la capital de Luisiana.

En cuanto a Florida, hasta el comienzo de los graves conflictos fronterizos en la primera década del siglo XIX se mantuvo prácticamente sin tropas, pues un solo batallón regular cubría las tres principales plazas.

A partir de la insurrección creek y de la guerra Muskogee, la cosa cambió. Además de la llegada en 1804 del Regimiento de Infantería Fijo de Luisiana, se intentó reforzar la defensa con tropas enviadas desde Cuba y México y la creación de un núcleo de milicias, aunque estas, formadas en su mayoría por ingleses y angloamericanos, fueron siempre de una lealtad más que dudosa.

Las tropas que se encontraban en Florida y Luisiana emplearon material, uniformes y equipo de tipo europeo, por lo que a primera vista se asemejaban a las que podían verse en España en la misma época, y a diferencia de lo que ocurría en las Provincias Internas y en California no había un tipo de unidades específicas para el entorno en el que debían de operar. Sin embargo, se realizaron algunas mejoras que buscaban adaptar la ropa y el equipo al terreno. La ropa de verano no era de paño, sino de lienzo y se hicieron algunos experimentos para adecuar los uniformes al país, cuyo clima no era comparable al de Europa. Así, por ejemplo, en 1795 el virrey marqués de Blanciforte envío un informe a Godoy en el que solicitaba algunos cambios en el uniforme y equipo de las unidades de Milicias Provinciales. Se pretendía que afectasen no solo a las unidades de infantería sino también a la caballería y a los dragones, «por considerarlos muy adecuados al clima cálido del país y a los usos de la región».

La solicitud del virrey adjuntaba una serie variaciones en el corte, el tipo de tela y los colores, que pasaron a ser más claros —amarillo pálido, blanco y gris claro—, sustituyéndose los tricornios en muchas unidades por sombreros de ala ancha como los de las tropas presidiales, que debían llevarse con un ala doblada. La propuesta, que fue aceptada en febrero de 1796, incluía también modificaciones en la montura y el equipo de la caballería y los dragones.

Algunas de estas modificaciones, realizadas para combatir el calor del sur de Luisiana y de Florida, permanecieron, aunque el Regimiento de Infantería Fijo de Luisiana mantuvo hasta el final su uniforme blanco de lienzo.

Todas estas tropas fueron a la postre suficientes para mantener la soberanía española en un inmenso espacio que iba desde el remoto puesto fortificado de René Jusseaume, luego llamado Fort Mackay, ocupado en 1794 y situado en la orilla oeste del río Missouri en la boca del río Knife, en la actual Dakota del Norte, hasta el Fuerte San Carlos de Fernandina en Florida; y desde Fuerte Español en Missouri hasta el Puesto de los Otos en la lejana Nebraska.

El problema no fue por lo tanto estrictamente militar sino más bien político. Cuando la presión y agresividad de los colonos americanos o de los indios aumentó en intensidad, y se produjo el movimiento independentista en México, el sistema español se derrumbó. Envuelta en una serie de guerras por su supervivencia en Europa, España no pudo atender a sus alejados dominios en América del Norte, pese a la tenacidad y resistencia de sus marinos, soldados y colonos.

Las tribus indias y la importancia estratégica del comercio

Hasta 1763, España gastaba la alta cifra de unos 6.000 pesos anuales con los que mantener contentos y en paz a los indios de la Florida. Gasto inútil, pues tanto en la Guerra de la Oreja de Jenkins como en el breve periodo de lucha de la Guerra de los Siete años, las tribus estuvieron mayoritariamente del lado inglés.

La vida de los colonos era imposible fuera de un pequeño radio en torno a San Agustín y San Marcos de Apalache y, por si fuera poco, el sistema de conversiones al catolicismo había dado un resultado tan escaso que en el momento de la entrega del territorio a los británicos el número de indios cristianos no llegaba a los cincuenta.

Los británicos en sus veinte años de dominio sobre Florida aplicaron a las tribus el mismo sistema que tanto éxito les estaba dando en las Trece Colonias. Mediante una acertada combinación de sobornos y regalos iban convenciendo a los jefes locales de la necesidad de estar a bien con ellos. El dominio no se ejercía de forma directa y apenas era visible. Se agasajaba y honraba a los jefes, y en grandes fiestas se les atiborraba de alcohol y se les despojaba de posesiones que se consideraban claves, pero cuidando de mantener la paz y la tranquilidad y dejando siempre los territorios abiertos al comercio.

Todas las cosas útiles que los indios podían necesitar se ponían en sus manos, y la variedad era enorme: vestidos, telas, pañuelos, tijeras, cuchillos, azadas, brazaletes, anillos, collares, sortijas y demás bisutería, e incluso armas de fuego. A cambio, recibían ricas pieles muy valoradas en Europa.

El comercio hizo a las comunidades indias tan dependientes de estas pequeñas manufacturas que se convirtió para ellos en algo esencial. Eso confirió a los británicos una ventaja estratégica que podía haber sido decisiva, ya que en la Guerra de Independencia de Estados Unidos (1775-1783) los indios, casi sin excepción, combatieron a favor de Londres. La situación, al final, fue positiva para España, pues aunque los indios no mostraron ningún afecto especial por los españoles, su odio y resentimiento contra los norteamericanos era tan fuerte que siempre se pusieron del lado español en Florida. No es de extrañar, por tanto, que uno de los ejes esenciales de la política española en la región fuese asegurar el mantenimiento de un intenso comercio con las tribus de la frontera, con la esperanza de crear una barrera contra la amenaza de los nacientes Estados Unidos.

Las zonas colonizadas por los angloamericanos estaban en 1790 separadas de los territorios españoles por cuatro naciones indias: los choctaws, los chicasaw, los alibamones y los creeks o talapuches. Las dos últimas tribus vivían entre la Florida española y Georgia, y las dos primeras estaban entre Luisiana y Florida Occidental y los asentamientos angloamericanos más occidentales.

En total los 45.000 indios podían sumar tal vez 13.000 guerreros, una suma respetable. De ellos la nación creek podía alzar en armas unos 6.000 guerreros, 2.000 los cherokees, 5.000 los choctaw y unos 500 los chicasaw. Enlazadas entre ellas por clanes y relaciones muy complejas de parentesco, en algunos casos las tribus llevaban muchos años tratando a los blancos y habían alcanzado, especialmente una parte de los cherokees, un notable desarrollo cultural y material.

Dándose cuenta de la importancia decisiva del comercio y la paz con los indios, en 1784 el gobierno español decidió hacer suyas las capitulaciones que los ingleses habían realizado con el claro objetivo de lograr un resultado similar. Estas normas eran las siguientes:

— Nombrar superintendentes de asuntos indios para tratar de cualquier queja que presenten.

— Agasajar a los indios con regalos y darles posesión de todas sus tierras.

— Hacer con ellos tratados de amistad y defensa mutuas.

— Castigar a los delincuentes según las leyes de España.

— Establecer Casas de Comercio.

— Exclusividad comercial para surtir a los indios.

— Facilitar que los jefes indios viajaran a España a hablar con el rey.

En España esta política pareció sensata y en marzo de ese mismo año, Vicente Manuel de Céspedes, gobernador de Florida Oriental, escribió al Secretario de Indias diciendo que, tras la lectura del Catálogo de Cédulas y de Reales Órdenes, había comprendido que la buena armonía y el comercio con los indios eran la garantía de paz y prosperidad de las Floridas.

La necesidad de mantener abierto el comercio con las tribus fue lo que convenció al gobierno español de aceptar la propuesta de Panton de continuar con sus operaciones igual que antes, pero bajo soberanía española [81]. Una vez aceptada su petición, su nueva compañía, denominada ahora Panton, Leslie y Cía, se convirtió en el eje principal de la actividad económica en las dos Floridas y se dedicó a comerciar intensamente con los indios.

No obstante, seguía faltando un elemento que constituía la pesadilla de los gobernantes españoles desde California a Texas, incluyendo las Floridas y Luisiana: la población. Tal vez por ello, en los últimos años del siglo se decidió suavizar las leyes de comercio, asentamiento y sobre todo religión, con el fin de atraer nuevos emigrantes, pues las tropas del Real Ejército solo podían aspirar a mantener nominalmente la soberanía y amparar el orden y la paz. Se creyó de verdad que un estilo de gobierno más suave y menos autoritario atraería a gentes de toda Europa a las colonias españolas, pero los únicos atraídos fueron los ambiciosos vecinos angloamericanos, que a comienzos de siglo comenzaron a infestar la región y cuyo comportamiento como súbditos de España dejó mucho que desear.

El primer paso para consolidar la nueva política fue la celebración de varios congresos con las tribus indias que permitiesen lograr acuerdos duraderos. Pero tener éxito requería en primer término contar con aliados entre los propios indios, y también disponer de asociados que entendiesen las claves de la política europea y estuviesen interesados en apoyar a España.

El primero de estos posibles aliados era Alejandro Mc Guillivray, hijo de un escocés realista y de una princesa india y jefe de la nación Creek. Al igual que los españoles, veía sus tierras amenazadas por la imparable expansión de los norteamericanos, que como una ola se acercaban cada vez más a sus poblados, y consideraba que si España sustituía a los británicos en su comercio regular con los indios podría gozar de su amistad. En realidad, la falta de las mercancías a las que se habían acostumbrado los indios era lo único que podía hacer que las tribus se alejasen de los españoles. En este sentido, el 24 de marzo de 1784 el jefe creek escribió una carta a Mc Lathy, un socio de Panton, en al que le advertía que bajo ningún concepto debía abandonarse el puesto de San Marcos de Apalache.

Sin embargo no todos estaban a favor, y tenían sus razones. El intendente Navarro, que representaba a las Reales Cajas, estimaba que hacer depender este comercio de la Real Hacienda provocaría corrupción, estafas y desfalcos de todo tipo. Además, no estaba seguro de que se resolviese el problema con los indios, pues debía de hacerse con gran rapidez para tener éxito. Aun así, presionados por el tiempo y sin tener todas las autorizaciones administrativas en regla, los responsables de la colonia lograron en un tiempo récord preparar los encuentros necesarios con los nativos.

El primero comenzó en Pensacola el 30 de mayo de 1784, con la presencia de Miró, Navarro y el gobernador Arturo O’Neill, así como una nutrida representación de indios talapuches. De los trece artículos del tratado, once eran obligaciones para los indios, y solo dos para los españoles. De lo que se trataba fundamentalmente era de que los indios, atraídos por la promesa y el compromiso formal de recibir los bienes materiales que necesitaban de forma regular, acatasen ciertas normas y fuesen entrando en la órbita política española y alejándose de los americanos.

El 1 de junio de 1784, tras aceptar los artículos propuestos, Mc Guillivray, que actuaba en nombre de la nación Talapuche, pasó a negociar las tarifas para el comercio, es decir, los precios a pagar por las pieles y su valor en mercaderías europeas, desde pólvora a ropa. El 3 y el 4 de junio se distribuyeron los regalos y el 5 se condecoró a los jefes, a los que se entregó pólvora y licores en abundancia.

Tras este primer éxito, Miro y Navarro se dirigieron a Mobila al congreso con la nación Chicasaw, los «árbitros de la navegación en el Misisipi», con los que se llegó a un acuerdo el 22 de junio, y al día siguiente con los alibamones. Los choctaw tardaron un poco más, pero finalmente también aceptaron. El triunfo diplomático había sido total. A menos de un año de la toma del control formal de la región, España había logrado un acuerdo con las cuatro naciones limítrofes principales que además serían esenciales para defender la región en el futuro de posibles agresiones norteamericanas. Solo había un problema. Dado que los acuerdos comprometían la entrega de grandes cantidades de bienes que la industria española no podía satisfacer ¿quién se encargaría de conseguir las mercancías y dónde se adquirirían? La respuesta era realmente muy sencilla: en la nación recientemente derrotada, en Inglaterra.

No era difícil darse cuenta de que esta situación era absurda, pues situaba a España, que acababa de ganar la guerra, dependiente de la nación a la que se había vencido y temerosa de los Estados Unidos, el país al que había ayudado a nacer.

España mantuvo las restricciones a los norteamericanos todo lo que pudo, pero tras la entrega de Luisiana a Francia en 1803, las limitaciones que se mantenían y que afectaban a las Floridas por Real Orden incluyeron la prohibición de navegación norteamericana por el Mobila y del comercio bajo bandera de los Estados Unidos.

Estas medidas preventivas contra los norteamericanos eran un intento desesperado de salvar la situación, pero la guerra con el Reino Unido a partir de 1804 dio al traste con cualquier intento de autonomía comercial. Los responsables de las poblaciones españolas, aislados, temiendo un ataque británico y envueltos en el conflicto con la fantasmal república de Muskogee, no pudieron cumplirlas. Además, se produjo un enfrentamiento gradual entre el intendente Morales y el gobernador Folch. El primero quería seguir al pie de la letra las órdenes del gobierno, en tanto el segundo pensaba que las necesidades de la población eran lo esencial.

En 1804, Folch autorizó a la compañía Forbes, que había sucedido a Panton, a comerciar con los colonos, abolió el impuesto sobre la importación y exportación y abrió los puertos a los buques neutrales. La situación era tan desesperada que incluso el gobierno de Godoy aprobó la medida que, en la práctica, garantizó la supervivencia de la soberanía española unos años, pues los residentes angloamericanos —que eran, sin contar los indios, más del 95% de la población en algunos distritos como Baton Rouge— acogieron con satisfacción las nuevas medidas.

Algunas de las decisiones liberales de Folch fueron bloqueadas por Morales, solo para que poco después Folch las impusiese de nuevo, al tiempo que se esforzaba por mantener a la compañía Forbes.

La empresa Forbes había nacido con el nombre de Juan Forbes y Cía a la muerte de Juan Panton y Juan Leslie, y contaba con dos socios, Ynnerarity y Sympson, desde septiembre de 1804. Una Real Orden de 8 de noviembre de ese año dictó el embargo de las propiedades inglesas, pero Forbes se salvó, como se había salvado Panton en la guerra de 1796-1802 [82], pues hasta Godoy opinaba que no era justo embargar sus bienes si no eran culpables de la situación. De hecho, a partir de 1804, con la autorización para comerciar con los colonos, Forbes prácticamente se hizo con el monopolio del comercio en la provincia de Florida.

La consecuencia es que, cuando en mayo de 1808 comenzó la insurrección española contra Napoleón, la práctica totalidad del comercio de la Florida Occidental estaba en manos de norteamericanos y británicos. Forbes, dueño y señor de la situación, solicitó en noviembre permiso al capitán general de las Floridas, Someruelos, para poder importar y exportar géneros a la propia España. Envió un apoderado a Sevilla para que negociara con la Junta Central y consiguió que su compañía se mantuviese en Florida hasta el final del dominio español. Del comercio de pieles pasó a otros negocios: préstamos financieros, actividades agrícolas, transporte de mercancías e incluso compraventa de esclavos, sin olvidar todo tipo de actividades ilícitas, todo ello en medio de un progresivo caos en el que la soberanía de España, abrumada por los conflictos en Europa, era cada vez más débil, hasta que finalmente británicos y norteamericanos se enfrentaron en la región. Un tiempo en el que España, envuelta en su dramática contienda por la independencia y con alzamientos en toda América, se limitó a mirar sentada en el banquillo de la historia, aunque es justo reconocer que supo aprovechar bien los «minutos de la basura»[83]

El problema de la población. Los proyectos de Wouves y Wilkinson.

Es bien sabido que, entre 1770 y 1775, miles de colonos angloamericanos, contraviniendo las órdenes estrictas de la Corona británica, se había ido asentando al oeste de los montes Apalaches, principalmente en Kentucky, que en unos pocos años tenía ya 3.000 familias blancas, que aumentaron a 8.000 al final de la guerra de independencia norteamericana. Estos colonos, ávidos de tierras, con un intenso sentimiento de libertad y que odiaban pagar impuestos, se extendieron al sur y al oeste cada vez más, presionando la indeterminada frontera con España en la década de los ochenta.

Aumentar la población de las Floridas era un asunto esencial si se quería mantener la soberanía española. Pero, a dos años del final de la guerra, los únicos españoles que había en las dos provincias eran militares con sus familiares y unos pocos comerciantes. Sólo en Pensacola se había establecido una nueva población, que reemplazó a los británicos cuando se marcharon, formada mayormente por canarios de Luisiana y algunos cubanos.

En Florida Oriental, cuando se disolvieron los dos regimientos ingleses que defendían San Agustín, los soldados y sus familias no se fueron, sino que se dispersaron entre San Marcos y el río Flint, y al menos 300 familias de americanos leales al rey se instalaron entre sus aliados creek. Una Real Orden de 5 de abril de 1786 permitió a los residentes británicos mantener sus propiedades en Florida a cambio de jurar fidelidad y obediencia al rey de España. También se les concedió nacionalidad española, norma que se extendió al conflictivo distrito de Natchez. Estos pobladores, no muy favorables al gobierno norteamericano, parecía que podían servir como aliados, pero había dudas sobre su lealtad a España. Además, eran protestantes, lo que podía complicar las cosas con los gobernantes de la católica España [84].

Había sin embargo una solución, animar a los irlandeses descontentos con el trato que recibían de los angloamericanos y atraerlos a la Corona española, así que se decidió enviar a cuatro clérigos de esa nacionalidad con la misión de atraer a los colonos protestantes a la fe católica al tiempo que se estimulaba la emigración irlandesa desde los Estados Unidos al territorio español.

Entre 1787 y 1788 se ofreció a varias familias irlandesas trasladarse a las Floridas —Bruin, Carroll, Fitzgerald y otras— con escaso éxito. En cuanto a los religiosos irlandeses, a los que la Real Hacienda pagaba muy bien, fueron enviados al distrito de Natchez, de población mayoritariamente angloamericana y protestante, donde a finales de siglo había ya 4.500 blancos y 2.400 esclavos negros, pero su éxito fue escaso.

Los proyectos más interesantes, sin embargo, fueron los de Pedro Rezard Wouves D’Arges y James Wilkinson, que ofrecieron poblar Florida y Luisiana a cambio del permiso para navegar por el Misisipi, dos oportunidades interesantes que podían haber alterado la historia de la región.

Wouves era todo un personaje. Caballero de la Orden de San Luis y capitán de granaderos del Regimiento de Infantería Saintogne, tras haber servido con distinción en la guerra contra los británicos se instaló en las Caídas del Ohio en 1786, donde un conflicto entre los indios y los agresivos colonos yanquis le disgustó tanto que decidió marcharse. Pero unas semanas antes de irse recibió la propuesta de unas 1.500 familias alemanas de irse con él si lograba convencer a las autoridades españolas de Nueva Orleans de que les diesen 300 fanegas de tierra para cultivarlas. Todos los colones estaban dispuestos a jurar fidelidad a España, siempre y cuando se tolerase su religión y que el gobernador que se nombrase en Natchez hablase inglés [85].

La idea atrajo al conde de Aranda, pues el proyecto de Wouves tenía innegables ventajas, ya que suponía poblar Natchez con colonos que defenderían el fuerte y la provincia de cualquier agresión extranjera. Pero además había otras perspectivas favorables.

Incluso una parte notable de los colonos angloamericanos, disgustados con el gobierno americano por los impuestos e imposibilitados de navegar por el Misisipi, estaban dispuestos a abandonar a la nueva república y formar un estado independiente. Esto era un gran noticia para el conde de Aranda, ya que si se lograba asegurar la región con una población fiel, teniendo en cuenta la posición de Natchez sobre los ríos que daban al Misisipi y su situación estratégica, se podía bloquear la expansión americana desde Ohio, lo que convertiría a este territorio en el escudo protector de Luisiana y Florida.

Respecto al hecho de que una parte importante de los colonos no fueran católicos, el pragmático conde escribió a Floridablanca que prefería que los protestantes fuesen vasallos del rey de España a dueños y señores de aquellas tierras.

Wouves se trasladó a España en junio de 1787 para exponer su memorial a Floridablanca. Le aseguró que el bienestar y seguridad futuras de los 60.000 habitantes de Luisiana dependía del comercio del Misisipi, y veía factible, si se enviaba un emisario, convencer a centenares de habitantes de Kentucky y Ohio para que se trasladaran a territorio español. Como sospechaba de la intención española de ceder a la presión de los norteamericanos, Wouves propuso que, en caso de que se aceptase su propuesta, se optase por crear una nueva nación independiente, colindante con los dominios españoles, o permitir que los colonos llevasen sus mercancías hasta el territorio español y a Nueva Orleans.

El proyecto del francés llegó en un momento en que se temía una nueva guerra con los británicos. Las fronteras de las Floridas estaban amenazadas y el posible tratado con los Estados Unidos no avanzaba. Floridablanca perdió confianza en Wouves, pues pensaba que podía llegarse a un acuerdo con los norteamericanos y no veía práctico crearles una república hostil a sus espaldas. Para ello se avisó a Gardoqui, representante de España en Nueva York, para que fuese cauteloso con Wouves, que había embarcado en el buque correo en la Coruña con destino a los Estados Unidos. Una vez en Nueva York, Gardoqui dio largas a Wouves y le envío a Nueva Orleans, donde la oposición del gobernador Miró fue absoluta. Decepcionado, el francés marchó a Martinica a ver a su familia y al comprobar en 1789 que su propuesta no progresaba, regresó a París.

Otro curioso intento de colonización procedía de James Wilkinson, brigadier del Ejército Continental durante la guerra de independencia norteamericana, que presentó un memorial al gobernador Miró similar, en algunos aspectos, al de Wouves, y recogía el descontento de los colonizadores del Oeste ante la incapacidad del gobierno americano para forzar a los españoles a abrir a la navegación del Misisipi y los ríos que permitían acceder al Golfo de México. Con rotunda claridad exponía:

Los Estados Unidos así divididos en política, desunidos en intereses, desconcertados en sus consejos, agobiados con deudas y sin crédito dentro ni fuera, no pudieron a pesar de su celo, tomar medidas contra activas, para adquirir la navegación del Misisipi, contra la voluntad de la Corte de España, y quedando a estos hechos, agreguemos la reflexión de que los estados más poblados, y poderosos están decididamente opuestos a ella, pienso que podremos libremente, y con seguridad concluir que los Memoriales de Kentucky, y otros establecimientos occidentales no producirían variación alguna en las ideas del Congreso.

Obviamente, era una gran oportunidad para España, pero había que actuar con habilidad. Gran Bretaña estaba también interesada en sacar provecho, y podía, si presionaba bien, conseguir el apoyo de la población del Oeste para una intervención militar contra la Luisiana española, por lo que las dos soluciones posibles eran:

Buscar un alzamiento en Kentucky contra el gobierno federal, semejante al que los norteamericanos promovieron contra los españoles en las décadas siguientes, ofreciendo a los rebeldes concesiones de tierra y de carácter comercial en el Misisipi; o eliminar las barreras inmigratorias y religiosas y dejar a los colonos entrar en el territorio español.

Ambas medidas eran peligrosas. La primera podía suponer una guerra con los Estados Unidos, y la segunda, permitir a los angloamericanos crear una «quinta columna» perjudicial a los intereses de España a medio y largo plazo, pues en la práctica se veía difícil hacer de esos colonos buenos y leales ciudadanos españoles. Sin embargo no había más remedio que arriesgarse. De las dos medidas, Wilkinson apostaba claramente por la primera [86], y pidió controlar las exportaciones del Kentucky por el Misisipi y con ese dinero formar un partido pro-español en el territorio. No es de extrañar que tanto el gobernador Miró como el intendente de la Real Hacienda considerasen la propuesta con interés.

Una vez en Nueva Orleans, Wilkinson les causó una grata impresión. Después de analizar sus propuestas, Miró y Navarro apoyaron, con algunos cambios, el segundo proyecto que al atraer población a las riberas del Misisipi podría suponer un freno a una posible invasión de Luisiana y Florida Occidental desde la frontera americana, a la que año tras año miles de colonos seguían llegando de forma masiva.

Cuando el intendente Navarro dejó su cargo en mayo de 1788 fue consultado por el gobierno español sobre su opinión sobre el plan. Se mostró e favorable, recordando que a la amenaza americana había que sumar la inglesa, y que dado que Luisiana era la barrera natural de defensa de México, solo poblándola adecuadamente se podría frenar el peligro. En consecuencia, la Junta de Estado en Madrid, viendo que Kentucky no se separaba de Virginia, se negó a apoyar el primero de los proyectos de Wilkinson, pero aceptaba el segundo, con una limitación. Los pobladores podrían seguir siendo protestantes en privado, pero las únicas iglesias visibles y autorizadas serían católicas, dirigidas por sacerdotes irlandeses que por su dominio del inglés podrían atender a los nuevos colonos. Los bienes que tuviesen los nuevos llegados no pagarían impuesto alguno, y se rebajaría el de los productos que trasportasen por el Misisipi del habitual 25% a tan solo el 15%. Incluso se aceptó que no se desechase del todo la propuesta de Wouves D’Arges y se le dejase llevar familias a Luisiana y a Florida si lo deseaba.

Una Real Orden de 1 de diciembre de 1788 aprobaba el plan, pero no llegó a Nueva Orleans hasta marzo de 1789. El proyecto era muy novedoso y liberal para España, pues rompía por primera vez la norma de que todos los súbditos del rey de España fueran católicos, una tolerancia impensable hasta ese momento.

Miró cesó en su cargo en 1791, siendo sustituido por el barón de Carondelet, destinado a ser un gobernante formidable que en 1794 volvería a retomar el plan de Wilkinson contra la federación norteamericana. La causa del cese fue su preocupación por la defensa de Luisiana, ya que intentó adoptar medidas militares que protegiesen la colonia. Pero el coste se estimó en un millón de pesos, algo que quedaba muy lejos de las posibilidades financieras de la Real Hacienda. Además los sucesos que ocurrieron en el desastroso año de 1793 no le dieron otra opción.

Los revolucionarios franceses, a punto de entrar en guerra con Europa entera, comenzaron una serie de contactos con los partidarios de la secesión en el Oeste que incluían la invasión de Florida y Luisiana. Carondelt, desesperado, pensó que no había otra solución que intentar romper los Estados Unidos, antes de que éstos o sus aliados, ya fuesen franceses o británicos, acabasen con el dominio español.

Las tribus indias del Sudeste

Estas tribus formaban parte antiguamente de los muskogee —creek—, especialmente del grupo del sudoeste o hitchiti, y de ellos mantuvieron la mayor parte de las costumbres. Estaban divididos en 14 clanes —ciervo, viento, castor, oso, etc..— y vivían en casas de plataforma conocidas como chikees, construidas de palmeras y paja en palos sobre el suelo. Del contacto con los europeos habían desarrollado el cultivo de verduras y tabaco, la cacería de mamíferos marinos, tortugas, cocodrilos y mofetas así como de la pesca. Uno de los platos típicos el sofki, sopa de maíz con cenizas de madera.

Creían en Fishakikomenchi, creador del mundo, que debía de enfrentarse a Yohewa, fuerza del mal. La organización familiar era matrilineal aunque aún quedaban restos de los antiguos clanes. El matrimonio se realizaba estrictamente entre miembros del mismo clan y durante la pubertad las mujeres recibían un collar de cuentas. Las principales tribus eran:

Algonquinos. Su contacto con los españoles fue escaso, pues se limitó a las pocas expediciones españolas que en el siglo XVI exploraron la costa Este de Norteamérica. Se extendían en esa zona entre los actuales estados de Carolina del Norte y Virginia junto a los ríos James, York y Rappahannock. Los ingleses los conocían con el nombre de «Powhatans», debido al nombre del jefe de los indios de la zona en la que establecieron la colonia de Jamestown en 1607. En la actualidad solo quedan unos pocos descendientes de las tribus originarias que fueron barridas entre 1622 y 1644 por los colonos ingleses. El único grupo que tuvo algo más de contacto con los españoles fueron los que vivían a lo largo de río Savannah, pero su contacto con los misioneros fue muy escaso.

Siouans. Los pueblos de habla siouan de Carolina del Sur tenían una cierta relación con algunas de las grandes tribus de las praderas del Oeste del Misisipi y los más importantes eran los catawba y los pedee, que ocupaban los ríos que separan hoy en día las dos Carolinas, y sobre todo los cheraw, un feroz pueblo guerrero de la zona norte de Carolina del Sur. Al norte en el Cabo del Miedo y los ríos Neuse y Haw, vivían los eno, que tenían como vecinos a los tuelo-saponi de Virginia. La mayor parte de estas tribus desaparecieron a lo largo del siglo XVIII por la presión de los colonizadores excepto algún grupo de catawhas y los grupos más mestizados. A finales del XVII, todavía vivían dos grupos siouan en el sur, los biloxi en el río del mismo nombre, y los ofo, cerca del río Misisipi.

Yamasi. Esta tribu guerrera, de nombre Muskogee, vivía entre el sudoeste del río Savannah y la Florida española, donde no debieron de enlazar con los cusabo, un pueblo costero, y otras tribus menores. Los misioneros españoles realizaron un gran trabajo con ellos y poco a poco los fueron integrando en la sociedad europea de la Florida. Libraron una guerra destructora con los colonos anglo-escoceses de Carolina del Sur en 1715 en la que, a pesar de haber producido tremendos daños a sus enemigos, fueron vencidos. Aliados desde entonces a los españoles, combatieron valientemente en las campañas de la Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748) y en la fase final de la Guerra de los Siete Años (1761-1763), al término de la cual muchos de ellos optaron por no quedarse en Florida y emigraron a Cuba con los funcionarios, militares y colonos españoles. Finalmente, tuvieron un último periodo de gloria en el periodo de guerra entre España y Gran Bretaña durante la guerra de independencia de Estados Unidos (1779-1783), en la que fueron fieles a España. Tras la vuelta del territorio a la soberanía española en 1784, los pocos que quedaban pasaron a integrarse en la etnia semínola.

Timucuas, Calusas y Apalaches. Los timucuas en el Norte y los calusas en el Sur, ambos de lengua Muskogee, eran los dos principales pueblos de Florida a la llegada de los españoles en el siglo XVI. La vida y costumbres de los timucuas se han conservado gracias a los grabados y pinturas de un artista que acompaño a los colonos hugonotes de Fort Caroline —destruido en 1565—. A diferencia de los calusas que eran un pueblo de pescadores y cazadores, los timucuas eran agricultores, se alimentaban de caimanes, se vestían con ropas hechas con musgo y hojas de palmera, y disponían de complejos sistemas de castas y con totems para cada grupo tribal. Su lenta conversión al catolicismo y su integración en el sistema de misiones fueron su ruina, ya que se convirtieron en víctimas de los salvajes ataques de los colonos ingleses del Norte y de sus brutales aliados indios. Los calusas sufrieron, a pesar de su aislamiento, la misma suerte, y a finales del siglo XVIII se marcharon a Cuba o se fundieron con los semínolas. Igual suerte corrieron los apalaches, destruidos por los ingleses y escoceses de Carolina del Sur y Georgia o por sus aliados creeks.

Creeks. Los creeks eran parte de una gran confederación de tribus de lengua Muskogee o Muskogi, que se dividía en dos grandes grupos, los altos creeks, en los ríos Alabama, Coosa y Tallapoosa y los bajos creeks, en los ríos Chattanoochee, Flint y Ocmulgee. Cada uno de estos grupos disponía a su vez de grupos menores, pero su éxito se tradujo en que se convirtieron en un centro de atracción de tribus más pequeñas que se fueron uniendo a sus grupos como los hitchiti, okmulgge y mikasuki, que se incorporaron a los bajos creeks, en tanto los alabama, koasati y tuskegee lo hacían a los altos creeks. Casi siempre aliados a los ingleses, fueron esenciales para conservar las Floridas en manos españolas en periodo de la segunda dominación (1784-1821), pues su odio a los norteamericanos contra los que combatieron durante la guerra de independencia estadounidense (1775-1783) hizo que sus jefes fueran en general partidarios de España. Tras su terrible guerra de 1812-1814 contra los norteamericanos, que les acusaban de ser aliados de los británicos, terminaron en la década de 1830 por ser expulsados de sus tierras y enviados a Oklahoma.

Choctaws y Chicasaws. Estas dos tribus Muskogee estaban emparentadas y frecuentemente eran aliadas o se enfrentaban en guerras tribales. Independientes y guerreras, ambas naciones se defendieron muy bien de las agresiones francesas y se mostraron en general favorables a los británicos, aunque a España le vino muy bien su constante oposición a los norteamericanos. Los choctaw vivían el oeste del río Tombigbee, en Alabama y Misisipi y los chicasaw en el Norte de Misisipi y Tennessee. Divididos en distritos y ciudades formaban una curiosa sociedad matriarcal que era gobernada por poderosos jefes guerreros. Los choctaw se deformaban el cráneo desde niños y llevaban largas cabelleras [87].

Tenían asociadas o emparentadas a un gran grupo de tribus más pequeñas que se extendían desde en Yazú, como los chackchiuma del bajo Misisipi, hasta los bayogoula y los houma en Luisiana y el Noroeste de Florida. Un pequeño grupo eran los napochi, del río del Guerrero Negro. Los únicos que han sobrevivido en parte son los houma, que se mezclaron con los colonos franceses del delta del Misisipi.

Natchez. Esta pequeña variante de la gran nación Creek vivía en las orillas del Misisipi. Los arqueólogos e historiadores creen que eran los descendientes de un brillante pueblo que alcanzó una gran cultura y disponía de una compleja organización en la que los miembros de la casta más elevada se consideraban «hijos del Sol». Contactaron con los exploradores españoles ya en el siglo XVI, pero consiguieron mantener su cultura hasta que los franceses los destruyeron en 1729 en una corta guerra tras la que fueron vendidos como esclavos en Santo Domingo o se unieron a otras tribus de la zona. Hoy están extinguidos.

Túnicas. Este pequeño grupo de tribus ocupaba el valle del Misisipi, entre los actuales estados de Luisiana y Misisipi. Famosos en el siglo XVIII por la calidad de sus pieles, todavía hoy unos pocos descendientes siguen viviendo en Luisiana. Durante el período del dominio español (1764-1804) mantuvieron en general buenas relaciones con la administración colonial y los colonos. Eran el grupo más aislado de los Muskogees.

Chitiachas. Habitaban el delta del Misisipi y eran hábiles pescadores y grandes cazadores de caimanes. Envenenaban el agua para alejar a sus enemigos, pero quedaron cada vez más aislados en su mundo oscuro de los pantanos, alejados de los terrenos que ocupaban los europeos. Quedan unos pocos hoy en día, conocidos por su excelente cestería.

Atakapas. Parientes lejanos de los tunica, los atakapas que habitaban la costa del Golfo de México en la frontera entre Texas y Luisiana eran los últimos representantes de lo que en su día fue un gran grupo de pueblos cuyo espacio cultural fue reduciéndose cada vez más. Tal vez parte de su herencia, al menos genética, ha permanecido entre los creoles del Este de Luisiana.

Caddos. La gran familia de pueblos a la que pertenecían los caddo se extendió en otro tiempo desde el valle del Missouri hasta el sur de Luisiana. Cuando España adquirió el control de la zona los caddo que habitaban las fronteras actuales de Texas, Oklahoma y Luisiana, eran un pueblo muy integrado desde hacía décadas en el sistema colonial francés de comercio. Tras la venta de Luisiana y el abandono español de sus últimos puestos en la región, los caddo fueron empujados poco a poco hacía el Territorio Indio —hoy Oklahoma— donde aún viven algunos. Justo al norte de ellos vivían los quapaw, un pueblo siouan que estaba en el límite entre el Suroeste y las llanuras.

Cherokees. La más grande las tribus del Suroeste merecería más espacio que el que podemos dedicarle en esta obra. De lengua de la familia iroquesa, llegaron al sur después de una larga marcha en una fecha indeterminada, muchos años antes de que los europeos llegaran a sus costas por vez primera. Desarrollaron una sofisticada cultura y contactaron con los españoles ya en la década de 1540. Según algunos expertos el término castellano cheroqui puede deberse en origen al término «tsalagi» en lengua cheroqui —pronunciado ya-la-gui o cha-la-gui—. Éste pudo haber sido adaptado fonéticamente al español como chalaque, después al francés como cheraqui, y luego al inglés como cherokee, volviendo de nuevo al castellano como cheroqui.

Aliados habituales de los británicos se habían enfrentado varias veces a los españoles de Florida, pero cuando España tras el Tratado de Paz de París (1783) mantuvo su pugna fronteriza con los Estados Unidos —hasta 1795—, los cherokeeses tuvieron de nuevo en el ámbito de intereses de España, en un tiempo en que las continuas violaciones de sus tierras por los blancos les empujaban cada vez más al Oeste, hasta que la tribu se dividió y en su mayor parte marchó al territorio destinado a reserva india. Todavía hoy son una importante parte de la población de Oklahoma, aunque quedan grupos en Arkansas y Carolina del Norte.

Semínolas. La tribu destinada a convertirse en una leyenda entre los pueblos indios de América del Norte es una de las de formación más reciente, pues descienden de tribus que emigraron progresivamente desde el norte, adentrándose en Florida a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. Se trataba de bajos creek, particularmente de las poblaciones de Georgia de Oconee y Mikasuki, a los que se unieron otros pequeños grupos de yamasi y yuchi, y juntos terminaron absorbiendo a los restos de las poblaciones de timucas y calusas, ya en la década de 1750. En los años del dominio inglés de Florida se incrementó su población con la llegada de altos creeks hablantes de lengua muskogee que se unieron al pueblo en formación que iba a ser conocido con el nombre de «semínole». No está claro si su nombre procede de la palabra muskogi (Isti) simano-li que significa «desertores» o «meridionales» o del término en castellano «cimarrón». Ellas mismos se llaman Ikaniuksalgi que significa «gente de la península».

Los semínolas tenían un nada despreciable componente de negros huidos de las plantaciones británicas, protegidos por las autoridades españolas de Florida, que los utilizaron mucho en las guerras con sus vecinos anglosajones de Georgia y Carolina del Sur.

Cuando España recuperó la Florida Oriental en 1784 el pueblo semínola era una realidad. Parte escindida de la nación creek, los semínolas vestías ropas multicolores cosidas con bandas intercaladas. Las mujeres llevaban faldas largas que antiguamente se hacían con piel de ciervo, y los hombres, sombreros de tela similar a los turbantes. Divididos hoy en varios grupos —en Oklahoma, Texas y Florida—, los de Florida —Mikosuki y Cow Creek— han conservado la mayoría de las costumbres creek.

Odiados por los comerciantes de esclavos y acosados por los colonos, entre 1816 y 1858 libraron tres guerras desesperadas para evitar ser expulsados de su tierra. En la segunda (1835-1842), dirigidos por sus grandes jefes Osceola y Wild Cat, demostraron un valor sobrecogedor y una capacidad de lucha asombrosa en la campaña más costosa contra los indios de la historia de Estados Unidos. Fue una contienda salvaje y brutal en la que los semínolas, armados básicamente con excelentes fusiles españoles del modelo 1828, nunca contaron con más de 600 guerreros y pusieron en tremendas dificultades a los más de 150.000 hombres que llegaron a ser empleados contra ellos. Expulsados en su mayor parte a Oklahoma, todavía entre 1855 y 1858 los guerreros de Billy Bowgles libraron una desesperada guerra en los pantanos de Everglades.

Tras su rendición, una minúscula parte de combatientes y sus familias se refugiaron en lo más oscuro y profundo de las ciénagas de Florida hasta que los propios angloamericanos se olvidaron de ellos. Aún siguen allí, son la nación Mikosuki [88] que no firmó un tratado de paz con los Estados Unidos hasta 1934.

La guerra en los bosques del Sudeste

Como ocurría en una gran parte de las tribus de Norteamérica los creek combatían prácticamente desnudos, apenas cubiertos por un taparrabos, y se pintaban el cuerpo de rojo y negro desde la cintura a la cara. Los guerreros llevaban arcos y flechas y macanas o porras, que con el transcurrir del tiempo cambiaron por tomahawks y cuchillos, y por armas de fuego. También llevaban unas pequeñas bolsas con cuero para reparar sus mocasines, y desde que se extendió el uso de mosquetes y fusiles, un cuerno con pólvora.

Los jefes de guerra de las partidas creek daban preferencia en el reclutamiento a los miembros de las familias que habían perdido a alguien en un combate o incursión de una tribu enemiga. Tenían un complejo sistema de ritos iniciáticos en los que los nuevos guerreros tomaban sustancias alucinógenas y recibían una completa formación espiritual que debía ponerles en condiciones de enfrentarse a sus enemigos. Una vez purificados y listos para entrar en acción, cada jefe de guerra contaba con un asistente que debía de portar un arca sagrada de madera en la que se guardaban los objetos mágicos que daban la fuerza al grupo y que consistían en partes de animales, principalmente huesos, piedras sagradas y cristales.

Una partida de guerra no tenía habitualmente más de 50 hombres, si bien lo más habitual es que no fuera mucho mayor de 20. Se desplazaban en fila por los bosques, a buen paso y siempre en un absoluto silencio, separados a escasa distancia unos guerreros de otros. Durante las agotadoras marchas bebían y comían poco, al objeto de aumentar su sufrimiento y ganar el favor de los dioses. Tras aproximarse a su objetivo, comprobaban con cautela el número probable de enemigos y las defensas del poblado, y una vez estudiados los puntos débiles se atacaba. Normalmente los guerreros evitaban usar senderos transitados, cambiaban a menudo de ruta y se ocultaban al máximo, usando los árboles y aprovechando las ventajas que otorgaba el medio natural en el que vivían. Eran buenos combatientes, pero se desesperaban en los largos asedios y jamás fueron capaces de librar combates en campo abierto al estilo europeo. Hubo que esperar al siglo XIX para que los pocos indios que quedaban en el suroeste combatiesen como los blancos.

Tras la batalla los guerreros intentaban arrancar la cabellera al enemigo abatido, pues era el símbolo de su triunfo y se guardaba como trofeo en las casas. Los prisioneros solían ser torturados de forma salvaje, pero a los niños se les adoptaba e incorporaba a la tribu habitualmente.

La elección de los jefes de guerra se hacía en asambleas abiertas, en las que se elegía a los más capaces para llevar adelante la campaña. Curiosamente, había lugares, villas o pueblos, en los que estaba prohibido derramar sangre, por lo que nunca eran seleccionados líderes guerreros de esos lugares. Los guerreros más notables eran llamados «bastones rojos» y todavía hoy los mikasuki usan ese emblema como propio y así son llamados.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII todos los indios del Sudoeste aprendieron el uso de armas de fuego, a las que rápidamente se aficionaron. La intensa rivalidad y las constantes guerras entre franceses, ingleses y españoles les permitió acceder de forma permanente a un suministro constante de fusiles y pólvora que supieron aprovechar muy bien, ya que incrementó de forma notable su capacidad militar, aunque jamás fueron capaces de organizarse lo suficiente como para poder hacer frente a fuertes ejércitos europeos cuando éstos decidían actuar de forma contundente.

Las guerras contra ellos siguieron el mismo patrón. Los indios eran engañados y acosados en sus tierras hasta que no podían aguantar más y arrasaban las colonias de los blancos, provocando una «matanza». La respuesta de los blancos era también la misma. Destruían los poblados indios, aniquilaban sus concentraciones de guerreros y tras masacrar a hombres, mujeres y niños, les expulsaban de su territorio. Eso sí, jamás estos actos eran calificados de «matanzas» cuando los llevaban a cabo los hombres blancos.

La nación mutante

En el convulso y difícil periodo que transcurrió entre la Paz de París de 1784 y el abandono de los últimos puestos en Florida en 1821, los indios fueron en general una barrera que protegía las inestables fronteras de Luisiana y las Floridas, pero no se puede decir lo mismo de la nación a la que España había ayudado a nacer, y que de inmediato le disputó la gigantesca frontera que iba desde la costa Atlántica hasta el Misisipi: los Estados Unidos, un monstruo en crecimiento que no podía ser detenido. Los funcionarios y administradores coloniales españoles de las Floridas y Luisiana hicieron un trabajo formidable. Con el apoyo de diplomáticos esforzados, hábiles agentes, militares decididos y expertos conocedores de la frontera y de las tribus indias, obtuvieron en la década de 1784 a 1794 unos logros asombrosos para los escasos medios con los que contaban, pero, para su desgracia, el adversario al que se oponían con todas sus fuerzas era una gigantesca hidra a la que no se podía parar por más cabezas que se le cortasen.

El país idílico de hombres libres y campesinos que habían soñado personajes como Jefferson se estaba transformando a marchas forzadas en otra cosa, pues no solo estaba creciendo en población de forma asombrosa —más de siete millones de habitantes en 1810, cuando apenas eran cinco en 1800— sino lo que era más importante, estaba descubriendo algo que les convertiría en el futuro en una fuerza arrolladora y en menos de 150 años les otorgaría la supremacía mundial [89].

En 1790 un inglés llamado Slater que había trabajado en la naciente industria textil inglesa fundó una fábrica en Pawtucket en la que usar los diseños de máquinas de vapor que tenía en la mente para hilar y tejer de forma masiva.

Poco después Oliver Evans comenzó a construir máquinas de vapor de alta precisión que desde 1802 se multiplicaron por el norte del país, destacando las factorías de Francis Cabot y los diseños geniales de máquinas debidos a hombres como Robert Fulton, que en 1802 había construido ya barcos de vapor y hasta un submarino.

Pero lo que cambió todo fue la asombrosa desmotadora de Whitney que patentada en 1794 multiplicó por cincuenta la cantidad de algodón que podía ser separado de las semillas [90] y abrió los ojos de quienes no se habían dado todavía cuenta del poder de las máquinas y de la inventiva aplicada al progreso industrial. Esta creatividad y capacidad de innovación se aplicó a todos los campos. Como ejemplo, la pequeña marina de guerra norteamericana disponía ya en 1805 de buques avanzadísimos para su época, que en 1812 barrerían a las fragatas de la Royal Navy del Atlántico Norte en una asombrosa serie de duelos individuales. Además, la falta de un ejército poderoso la compensaban con la presión que ejercían en las fronteras sus ambiciosos comerciantes, mercaderes y colonos, ávidos de tierras y de lugares nuevos en los que hacer negocios, casi siempre actuando de forma brutal y sin escrúpulos, pero con una eficacia demoledora. Todos estos ejemplos mostraban un país pujante, que atraía a emigrantes de Europa cada vez en mayor número.

La frontera occidental en litigio

Los especuladores que impulsaban la política expansionista de los Estados Unidos en los primeros años después de la independencia consideraban que solo la libre navegación en el Misisipi podía garantizar el éxito de sus negocios. Insensibles a las negociaciones diplomáticas, a estos representantes del incipiente capitalismo americano les importaba un bledo la legalidad. Lo que deseaban era encontrar un medio que les permitiese poseer las tierras situadas al norte del paralelo 31° y alcanzar la desembocadura del Misisipi como fuese, para poder dar salida marítima a sus productos sin tener que depender de la molesta ruta terrestre a través de los montes Apalaches.

El 7 de enero de 1785, Joseph Habershan, en nombre del estado de Georgia, firmó el acta de creación del condado de Borbón, en el territorio que iba desde el paralelo 31° a la boca del Yazú. Semejante acción suponía una provocación al gobierno español, que era el dueño de facto de Natchez desde 1779. Estos hechos no se produjeron de forma aislada, pues cuando llegó la noticia a Miró, este supo también que unos 2.500 hombres al mando de los generales Montgomery y Clark estaban concentrados en la desembocadura del Ohio.

Avisado el comandante español del fuerte de Natchez, Felipe Treviño, se preparó la defensa de la zona y se dieron instrucciones precisas para impedir que los aventureros americanos tuvieran éxito.

Miró conocía bien a los promotores de la idea, entre los que destacaba Thomas Green, un hombre que en plena guerra de independencia norteamericana había pedido permiso a las autoridades españolas para establecer a doce familias con 200 esclavos en territorio español. Se le concedió el permiso siempre y cuando aceptara la soberanía de España, en lo que estuvo conforme, pero al poco de terminar la guerra regresó a Georgia para ir preparando el plan del condado de Borbón. Miró le recordó a su regreso, muy enfadado, lo que debía a la Corona de España y su deslealtad, y publicó un bando en el que amenazaba con acciones militares a quien intentase perturbar la región que estaba bajo soberanía española.

Entre tanto, tres norteamericanos, Ellis, Gaillard y Bankes, se reunieron con un comerciante de Natchez llamado Guillermo Brocus, para conspirar y lograr la independencia del territorio.

Enterado Miró, cuyo sistema de información seguía funcionando muy bien, ordenó la detención de los sediciosos y lo publicó en Natchez para que todo el mundo lo supiese, advirtiendo que cualquier intento de rebelión sería castigado conforme a las leyes militares de España. A esto se unió que los representantes de Georgia para la fijación de los límites fronterizos, que se encontraban ya en la ciudad, manifestaron que ese Estado era parte del territorio de los Estados Unidos y no estaban dispuestos a ceder en absoluto. El virrey desde México dejó claro por carta a Miró que había que contener a los sediciosos sin contemplaciones y que no se debía de mostrar ante ellos ninguna debilidad.

Por su parte el gobierno americano no estaba dispuesto tampoco a que estados como Georgia actuase por su cuenta, y ofreció a España una negociación bilateral diplomática. Para alivio de la mayoría, incluida la minúscula guarnición del fuerte de Natchez, en la primavera de 1785 la tranquilidad volvió a la zona. Pero el fracaso del condado de Borbón no desanimó a los conspiradores, ya que continuaron los intentos de expulsar a España de la región.

Una de estas tentativas fue la protagonizada por la Compañía de Carolina del Sur en el Yazú, creada en 1789 por especuladores que ambicionaban tierras en un territorio reclamado por Georgia y España, pero que en la práctica era parte del territorio indio choctaw. Se trataba de unas tierras excelentes, altas, muy ricas y muy bien comunicadas por río. Se eligió como primer establecimiento Nogales, donde las familias de los colonos podían llegar desde Kentucky, bajando por el Ohio, y comerciar con los españoles de Florida Occidental y los indios de la región. Los términos del acuerdo quedaron en manos de Juan Holder, que se había comprometido en llevar 400 familias a la nueva colonia del Yazú. El 7 de agosto, en Charleston, se firmó el contrato. Los objetivos eran ambiciosos y estaban bien pensados, pero el principal problema fue la competencia, pues en esas mismas fechas nacieron varias compañías que buscaban lo mismo. Las más importantes fueron la Compañía de Virginia en el Yazú y la georgiana Compañía del Tennesee.

Como siempre, el intrigante Wilkinson intervino tras convencer a la Compañía de Carolina del Sur en el Yazú de que tenía buenos contactos entre la alta Administración de Luisiana, lo que era verdad. Wilkinson dijo a Miró que, a diferencia del asunto del condado de Borbón, no se trataba de una acción hostil contra la soberanía española.

Miro dejó claro a Wilkinson que todo el territorio al que la Compañía se refería era español por habérselo arrebatado a los británicos en la guerra, sin que tuvieran validez los tratados que los norteamericanos hubiesen acordado con los choctaws, ya que se habían firmado con guerreros embriagados por el alcohol y sin el consentimiento de sus jefes. Además, como ya estaba escarmentado, decidió con tropas la zona y reforzar un fuerte, cerca de la desembocadura del Yazú, que dominaba el paso del Misisipi. Pero fue su sucesor, Carondelet, quien se dedicó en serio a crear unidades militares de voluntarios, con milicias disciplinadas, que ayudasen a defender el territorio.

Juan Holder, por su parte, incumplió todo lo que había firmado. La compañía le sustituyó por James O’Fallon, que comenzó a actuar en 1790, dirigiéndose primero a Kentucky y logrando, a través del omnipresente Wilkinson, contactar con Miro en Nueva Orleans.