1

Ein

verletzter Löwe will noch brüllen

Viele Professoren halten eine »Last Lecture«.

Vielleicht habt ihr auch schon bei einer dieser typisch

amerikanischen Uni-Veranstaltungen im Auditorium gesessen:

Professoren werden gebeten, über das zu reden,

was ihnen am wichtigsten ist, so, als wäre es die letzte Vorlesung

ihres Lebens. Und die Zuhörer fragen sich automatisch, welche

Lebensweisheiten sie selbst der Welt vermitteln würden, wenn sie

ein letztes Mal die Chance dazu hätten. Was würden wir gerne als

unser Vermächtnis hinterlassen, wenn wir morgen vom Erdboden

verschwänden?

An der Carnegie Mellon University gab es

jahrelang eine Last Lecture Series, doch

bis die Veranstalter schließlich fanden, dass nun ich an der Reihe

sei, war diese Vorlesungsreihe umbenannt worden. Nun lief sie unter

dem Titel Journeys: Den ausgewählten

Professoren wurde vorgegeben, »Reflexionen über ihre persönliche

und berufliche Reise« anzubieten. Das war nicht gerade eine

aufregende Definition, aber ich erklärte mich einverstanden. Man

trug mich für den Veranstaltungstermin im September ein.

Zu dieser Zeit war mein Pankreaskrebs bereits

diagnostiziert worden, aber ich war optimistisch. Vielleicht würde

ich ja zu den Glücklichen zählen, die ihn überlebten.

Während ich die Behandlungen über mich ergehen

ließ,

bombardierten mich die Journey-Veranstalter mit E-Mails. »Worüber wirst du

reden?«, fragten sie. »Maile uns bitte eine kurze Zusammenfassung.«

Es gibt Formalien im akademischen Leben, die man nicht einfach

ignorieren kann, selbst wenn man gerade mit anderen Dingen

beschäftigt ist und beispielsweise versucht, nicht zu sterben.

Mitte August wurde mir mitgeteilt, dass das Plakat für die

Vorlesung gedruckt werden solle und ich mich endlich für ein Thema

entscheiden müsse.

In genau dieser Woche erhielt ich die Nachricht,

dass die letzte Behandlung nicht angeschlagen hatte und ich nur

noch ein paar Monate leben würde.

Ich wusste, dass ich die Vorlesung jederzeit

absagen konnte. Alle hätten das verstanden. Plötzlich gab es so

viel Wichtigeres zu tun. Ich musste mit meinem eigenen Kummer und

mit der Trauer all derer klarkommen, die mich liebten. Ich musste

mich mit aller Kraft ins Zeug werfen, um die Angelegenheiten meiner

Familie in Ordnung bringen. Trotzdem konnte ich den Gedanken an

diese Vorlesung nicht abschütteln. Ich war wie besessen von der

Idee, eine Last Lecture zu halten, die wirklich eine letzte sein

würde. Aber was sollte ich sagen? Wie würde man es aufnehmen? Würde

ich es überhaupt durchstehen können?

»Sie würden es akzeptieren, wenn ich einen

Rückzieher mache«, erklärte ich meiner Frau Jai, »aber ich will es

wirklich tun.«

Jai war von jeher mein Cheerleader. Wenn ich

mich für etwas begeisterte, tat sie es auch. Doch die Idee von

einer letzten Vorlesung kam nicht gut bei ihr an. Gerade erst waren

wir von Pittsburgh ins südöstliche Virginia gezogen, damit Jai und

die Kinder nach meinem Tod in der

Nähe ihrer Familie sein könnten. Jai fand, dass ich meine kostbare

Zeit lieber mit unseren Kindern verbringen sollte oder damit, die

Kisten in unserem neuen Haus auszupacken, als Stunden für die

Vorbereitung einer Vorlesung zu verschwenden und dann nach

Pittsburgh zurückzureisen, um sie zu halten.

»Nenne mich meinetwegen egoistisch«, sagte Jai,

»aber ich will dich ganz. Die Zeit, die du mit der Ausarbeitung des

Vortrags verbringst, ist verlorene Zeit, denn sie wird dich ständig

von den Kindern und mir fernhalten.«

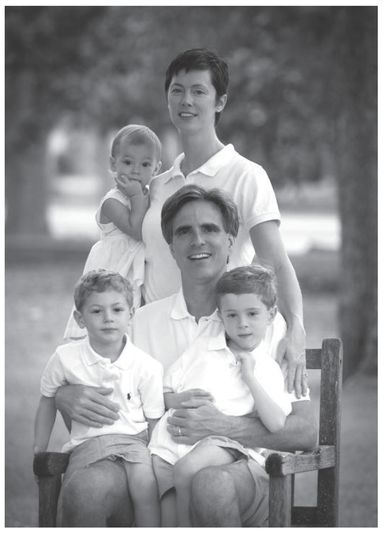

Logan, Chloe, Jai, ich und Dylan

Ich verstand ihre Vorbehalte. Als ich krank

wurde, hatte ich mir geschworen, auf Jai einzugehen und ihre

Wünsche zu berücksichtigen. Ich empfand es geradezu als meine

Mission, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um ihr Leben von

den Bürden zu entlasten, die ihr durch meine Krankheit auferlegt

wurden. Deshalb verbrachte ich viele Stunden zwischen Schlafen und

Wachen damit, Arrangements für die Zukunft meiner Familie zu

treffen, die ohne mich stattfinden wird. Trotzdem kam ich nicht

gegen den Drang an, diese letzte Vorlesung zu halten.

Im Laufe meiner akademischen Karriere hielt ich

so manche ziemlich gute Rede. Doch wenn man als der beste Redner

eines Computer Science Department gilt, dann ist das, als hielten

sie dich für den größten der sieben Zwerge. Diesmal hatte ich

jedoch tatsächlich das Gefühl, dass mehr in mir steckt und ich den

Menschen etwas Besonderes anbieten könnte, wenn ich alles gäbe.

»Weisheit« ist ein großes Wort, aber vielleicht ist es das passende

für diesen Moment der Erkenntnis.

Jai war noch immer unglücklich über meine

Entscheidung. Schließlich beschlossen wir, die ganze Sache mit

Michele Reiss zu besprechen, einer Psychotherapeutin, zu der wir

seit ein paar Monaten gingen, weil sie sich darauf spezialisiert

hatte, Paaren beizustehen, die mit der tödlichen Krankheit eines

Partners konfrontiert sind.

»Ich kenne Randy«, sagte Jai zu Dr. Reiss. »Er

ist ein Workaholic. Ich weiß, wie er sein wird, wenn er diese

Vorlesung vorbereitet. Es wird ihn völlig in Anspruch nehmen.« Sie

hielt diese Lecture für eine total unnötige Ablenkung von all den

erdrückenden Fragen, mit denen wir uns herumschlagen mussten.

Jai war noch wegen etwas anderem aufgebracht.

Wenn

ich die Vorlesung am angesetzten Termin halten wollte, dann würde

ich am Tag vorher nach Pittsburgh fliegen müssen, und das war Jais

einundvierzigster Geburtstag. »Es ist mein letzter Geburtstag, den

wir gemeinsam feiern können«, sagte sie zu mir. »Du willst mich

tatsächlich an diesem Tag alleinlassen?«

Natürlich war es ein schmerzlicher Gedanke,

diesen Geburtstag nicht mit Jai zu verbringen. Trotzdem ließ mich

der Gedanke an die Vorlesung nicht los. Ich hatte begonnen, sie als

den letzten Akt in meiner Karriere zu betrachten, als eine

Möglichkeit, mich von meiner »Arbeitsfamilie« zu verabschieden.

Außerdem ertappte ich mich bei der Vorstellung, dass sie das

oratorische Äquivalent jenes letzten Balls sein würde, den der

Schläger vor seinem Abschied vom Baseball ins Upper Deck

schmettert. Die Schlussszene aus Der

Unbeugsame, in der der alternde Spieler Roy Hobbs zur

Überraschung aller diesen himmelhohen Homerun schlägt, hat mir

schon immer gefallen.

Dr. Reiss hörte Jai und mir zu. In Jai, sagte

sie, sehe sie eine starke, liebende Frau, die Jahrzehnte eines

erfüllten Lebens mit einem Ehemann vor sich gesehen hatte, der mit

ihr zusammen die Kinder aufzog. Nun musste unser gemeinsames Leben

auf wenige Monate verdichtet werden. In mir sah Dr. Reiss einen

Mann, der noch nicht bereit war, sich vollständig ins Privatleben

zurückzuziehen, und ganz gewiss nicht bereit, sich auf sein

Sterbebett zu legen. »Diese Vorlesung wird für viele Menschen, die

mir etwas bedeuten, eine letzte Möglichkeit sein, mich noch einmal

in Fleisch und Blut zu sehen«, erklärte ich rundheraus. »Und mir

gibt sie nicht nur die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was mir

am meisten bedeutet, sondern auch die Chance, noch einmal alles zu

tun, was mir

auf dem Weg aus dem Leben möglich ist, um das Bild zu zementieren,

das die Menschen von mir in Erinnerung behalten werden.«

Mehr als nur einmal hatte Dr. Reiss Jai und mich

auf ihrer Bürocouch sitzen sehen, eng aneinandergeschmiegt, beide

in Tränen aufgelöst. Sie sagte, sie nehme den großen Respekt wahr,

den wir einander entgegenbrächten, und sei oft tief bewegt gewesen

von unserer Entschlossenheit, unsere letzte Zeit zusammen wirklich

gut hinzukriegen. Doch bei der Frage, ob ich diese letzte Vorlesung

halten sollte oder nicht, könne sie sich nicht einschalten, das sei

nicht ihre Aufgabe. »Das müsst ihr selbst entscheiden«, sagte sie

und drängte uns, einander genau zuzuhören, damit wir einen

Beschluss fassen konnten, der für uns beide richtig war.

Angesichts von Jais Zurückhaltung wusste ich,

dass ich meine Motive ganz ehrlich betrachten musste. Warum

bedeutete mir diese Vorlesung so viel? Bot sie sich als eine

Möglichkeit an, mir und allen anderen zu beweisen, dass ich noch

immer höchst lebendig war? Oder zu zeigen, dass ich noch immer

genug Kraft hatte, um zu funktionieren? War es das Bedürfnis eines

Mannes, der das Rampenlicht liebt, ein letztes Mal auf den Putz zu

hauen? Die Antwort auf all diese Fragen war: Ja. »Ein verletzter

Löwe will wissen, ob er noch brüllen kann«, sagte ich zu Jai. »Es

geht um Würde und Selbstachtung, und das ist nicht ganz das Gleiche

wie Eitelkeit.«

Aber hier spielte noch etwas anderes eine Rolle:

Ich begann diese Vorlesung als mein Medium zu betrachten, auf dem

ich in jene Zukunft gleiten konnte, die ich nie sehen würde.

Ich erinnerte Jai an das Alter unserer Kinder:

fünf Jahre, zwei Jahre, ein Jahr. »Schau«, sagte ich, »mit seinen

fünf

Jahren wird sich Dylan vermutlich ein paar Erinnerungen an mich

bewahren. Aber an wie viel wird er sich wirklich erinnern? Was

wissen wir denn noch aus der Zeit, als wir fünf waren? Wird Dylan

noch wissen, wie ich mit ihm gespielt habe und worüber er mit mir

gelacht hat? Bestenfalls wird er sich vage erinnern. Und was ist

mit Logan und Chloe? Sie werden sich vermutlich an gar nichts

erinnern. Null. Vor allem Chloe. Und ich sage dir, wenn die Kinder

älter sind, dann werden sie durch diese Phase gehen, dann werden

sie sich schmerzlich danach sehnen, etwas zu erfahren: Wer war mein

Vater? Wie war er? Diese Vorlesung könnte ihnen einmal helfen,

Antworten auf ihre Fragen zu finden.« Ich würde sicherstellen,

erklärte ich Jai, dass Carnegie Mellon den Vortrag aufzeichnete.

»Ich besorge dir eine DVD. Wenn die Kinder älter sind, kannst du

sie ihnen vorspielen. Es wird ihnen helfen, zu verstehen, wer ich

war und was mir wichtig war.«

Jai ließ mich ausreden, dann stellte sie die

naheliegende Frage: »Wenn es etwas gibt, das du den Kindern sagen

willst, oder einen Rat, den du ihnen geben willst, warum stellst du

dann nicht einfach eine Videokamera auf und sagst es ihnen hier im

Wohnzimmer?«

An dem Punkt hatte sie mich fast. Aber eben nur

fast. Der natürliche Lebensraum des Löwen ist der Dschungel, und

mein Dschungel war noch immer der Campus, umringt von meinen

Studenten. »Eines habe ich gelernt«, sagte ich zu Jai, »nämlich,

dass es nichts schadet, wenn Außenstehende zum ausgleichenden

Element bei Dingen werden, die Eltern ihren Kindern sagen wollen.

Wenn ein großes Publikum an den richtigen Stellen lacht oder

applaudiert, dann kann das dem, was ich den Kindern sagen will,

vielleicht noch mehr Gewicht verleihen.«

Jai lächelte mich an, ihren sterbenden Showman,

und lenkte endlich ein. Sie wusste, dass ich mich nach einer

Möglichkeit verzehrte, den Kindern etwas zu hinterlassen. Okay,

vielleicht bot diese Vorlesung ja wirklich einen Weg.

Nachdem ich grünes Licht von Jai bekommen hatte,

stand ich vor einer ziemlichen Herausforderung. Wie konnte ich

diese akademische Vorlesung so gestalten, dass sie in zehn Jahren

oder noch später Anklang bei meinen Kindern finden würde?

Definitiv wusste ich nur, dass ich mich dabei

nicht auf den Krebs konzentrieren wollte. Meine medizinische

Geschichte war, wie sie war, und ich war sie schon x-mal von vorne

bis hinten durchgegangen. Eine Abhandlung über meinen intimen

Umgang mit der Krankheit oder über die neuen Perspektiven, die sie

mir eröffnete, interessierte mich nicht. Viele Leute erwarteten

wahrscheinlich, dass ich über das Sterben reden würde. Aber ich

wollte unbedingt über das Leben reden.

»Was macht mich einzigartig?«

Das war die Frage, die sich mir am

vordringlichsten stellte. Wenn ich sie beantworten konnte, dann

konnte ich vielleicht auch herausfinden, was ich den anderen

eigentlich mitteilen wollte. Ich saß mit Jai im Vorzimmer eines

Arztes in der Johns-Hopkins-Klinik. Wieder einmal warteten wir auf

einen Bericht der Pathologie. Da platzte ich mit meinen Gedanken

heraus.

»Der Krebs macht mich nicht einzigartig«, sagte

ich. So viel steht fest. Bei über 37 000 Amerikanern wird

alljährlich allein Pankreaskrebs diagnostiziert.

Also grübelte ich, wie ich mich selbst

definierte: als einen

Lehrer, einen Computerwissenschaftler, einen Ehemann, einen Vater,

einen Sohn, einen Freund, einen Bruder, einen Mentor meiner

Studenten - jede dieser Rollen schätzte ich. Aber unterschied mich

auch nur eine davon von anderen Menschen?

Ich hatte zwar immer schon ein gesundes

Selbstbewusstsein, aber ich wusste, dass es für diese Vorlesung

mehr als nur meines Stolzes und der Tapferkeit bedurfte. Also

fragte ich mich: »Was habe ich als einzelner Mensch wirklich

anzubieten?«

Und dann, genau dort in diesem Wartezimmer,

wusste ich plötzlich, was es war. Es überkam mich wie ein

Geistesblitz: Was auch immer ich erreicht hatte, es war alles eine

Folge meiner kindlichen Vorlieben und aus den Träumen und Zielen

meiner Kindheit entstanden - und dass ich mir fast alle diese

Träume erfüllen konnte, hat viel mit meinem spezifischen Charakter

zu tun. Meine Einzigartigkeit, das wurde mir nun bewusst, lag in

der Besonderheit der Träume, die meine sechsundvierzig Lebensjahre

definiert hatten, von den bedeutsamen bis hin zu den ausgesprochen

schrulligen. Ich saß in dem Wartezimmer und wusste, dass ich mich

trotz des Krebses für einen rundum glücklichen Mann hielt, weil ich

diese Träume ausgelebt hatte. Aber verwirklicht hatte ich sie nicht

zuletzt auch dank der außergewöhnlichen Menschen, die mich auf

meinem Weg so vieles gelehrt hatten. Wenn es mir gelingen würde,

meine Geschichte mit der gleichen Leidenschaft zu erzählen, mit der

ich sie gelebt hatte, dann würde meine Vorlesung vielleicht auch

anderen helfen, einen Weg zur Verwirklichung ihrer Träume zu

finden.

Ich hatte meinen Laptop mitgenommen und begann,

angefeuert von dieser Erleuchtung, eilig eine E-Mail an die

Veranstalter der Vorlesung zu schreiben. Endlich hätte ich einen

Titel für sie, schrieb ich: »Ich entschuldige mich für die

Verzögerung. Nennen wir’s ›Deine Kindheitsträume wahr

machen‹.«