(4) L’artiste autiste

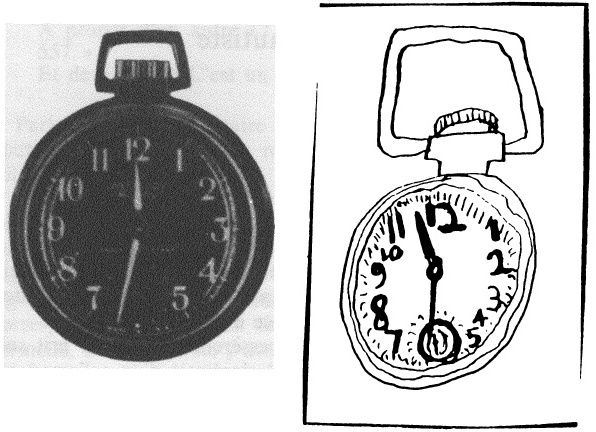

— Dessinez-moi cela, dis-je en tendant à José ma montre de gousset.

Il devait avoir dans les vingt et un ans ; on le considérait comme à tout jamais retardé, et il sortait d’une de ces violentes crises dont il souffrait. Il était mince et semblait fragile.

Sa distraction et son agitation cessèrent soudain. Il prit soigneusement la montre, comme s’il s’agissait d’un talisman ou d’un joyau, la posa devant lui et la fixa longuement.

— Il est idiot, interrompit le surveillant. Ce n’est pas la peine de lui demander ça. Il ne sait pas ce que c’est qu’une montre – il est incapable de dire l’heure. Il ne sait même pas parler. D’après eux, il est « autiste », mais en fait ce n’est qu’un idiot.

José pâlit, peut-être davantage au ton du surveillant qu’à ses mots – le surveillant venait de dire qu’il n’avait pas l’usage des mots.

— Allez, dis-je, je sais que vous en êtes capable.

José dessina avec une tranquillité absolue, entièrement absorbé par la petite montre qui se trouvait devant lui, excluant tout le reste. Pour la première fois, je le voyais confiant, calme, sans la moindre trace d’hésitation ou de distraction. Il dessina rapidement, mais avec minutie, sans jamais effacer, d’une seule traite.

Je demande presque toujours à mes patients d’écrire et de dessiner, d’une part pour avoir une idée générale de leurs diverses compétences, mais aussi pour leur donner l’occasion d’exprimer leur « caractère » ou leur « style ».

José avait dessiné la montre avec une remarquable fidélité, y mettant tous les éléments essentiels (mais non « Westclox, shock resistant, made in USA ») : non seulement l’heure, 11 h 31, qu’il avait soigneusement marquée, mais aussi les secondes, le cadran des secondes, le remontoir et la petite poignée trapézoïdale qui servait à accrocher la montre à une chaîne. La poignée était beaucoup plus grosse que nature, tandis que le reste de la montre respectait les proportions du modèle. Quant aux chiffres, si on y prêtait attention, ils avaient des tailles, formes et styles différents – les uns épais, les autres minces ; certains alignés, d’autres décalés ; certains simples, d’autres plus élaborés, voire un peu « gothiques ». Le cadran des secondes, plutôt discret dans l’original, avait pris une épaisseur étonnante, de même que le petit cadran interne des astrolabes.

L’appréhension générale des choses, son « toucher » se révélaient là de façon frappante – d’autant plus frappante que José n’avait pas la notion du temps, comme l’avait signalé le surveillant. À côté de cela, il y avait chez lui un étrange mélange de précision parfaite, voire obsessionnelle, et d’inventions ou variations curieuses (et même amusantes).

J’étais intrigué, tourmenté, en rentrant chez moi au volant de ma voiture. Un « idiot », simplement ? De l’autisme ? Non. Il y avait autre chose.

Je ne reçus pas de nouvel appel à revoir José. La première fois, un dimanche soir, il s’était agi d’un appel d’urgence. Il avait été en crise durant tout le week-end et j’avais prescrit un changement d’anticonvulsif, par téléphone, dans l’après-midi. Maintenant que ses crises étaient « maîtrisées », un conseil neurologique plus poussé n’était plus nécessaire. Mais j’étais encore troublé par les problèmes soulevés par la montre et j’avais l’impression d’un problème non résolu à son sujet, d’une sorte de mystère. Il me fallait le revoir. Je m’arrangeai donc pour le revoir de façon plus approfondie sous prétexte d’examiner son dossier médical, car, lors de ma première visite, on ne m’avait donné qu’une fiche de consultation très peu détaillée.

José passa à la clinique – il n’avait aucune idée (et ne se souvenait peut-être pas) de la raison pour laquelle on l’avait convoqué, mais son visage s’éclaira d’un sourire lorsqu’il me vit. Son air indifférent, engourdi, le masque dont je me souvenais, disparurent. Il avait un sourire timide, fugitif, comme un filet de lumière sous une porte.

— J’ai pensé à vous, José », dis-je. Il ne comprenait peut-être pas mes mots, mais il comprenait mon ton. « Je voudrais d’autres dessins » – et je lui tendis mon stylo.

Qu’allais-je bien pouvoir lui demander de dessiner cette fois-ci ? J’avais à côté de moi un exemplaire de l’Arizona Highways, une revue dont j’apprécie particulièrement les somptueuses illustrations et que j’utilise à des fins neurologiques pour tester mes patients. Sur la couverture, on voyait une scène idyllique : deux personnes en train de faire du canoë sur un lac, avec des montagnes et un lever de soleil en arrière-plan. José commença par dessiner le premier plan avec une précision extrême : c’était une masse sombre, presque noire, bordant l’eau. Mais il lui aurait fallu un pinceau et non le stylo fin dont il se servait.

« Ça va, continuez avec le canoë », lui dis-je en montrant le canoë du doigt. Rapidement, sans hésiter, José dessina les silhouettes des personnages dans le bateau. Il les regarda, puis détourna son regard une fois que leurs formes furent fixées dans son esprit – et, tenant le stylo presque couché, traça une esquisse rapide.

Là encore, je fus surpris par la rapidité et la précision minutieuse de sa reproduction, d’autant plus qu’il s’agissait cette fois de toute une scène et que José, après avoir observé le canoë, après l’avoir enregistré, s’en était détourné. Ce qui montrait qu’il ne se contentait pas de recopier, contrairement à ce que le surveillant disait quelques instants plus tôt (« ce n’est qu’un Xerox »), mais tendait à prouver qu’il avait appréhendé la scène en tant qu’image, faisant ainsi preuve d’une étonnante faculté non seulement de copier mais de percevoir. Car son dessin avait un caractère dramatique que n’avait pas l’original. Les minces personnages, agrandis, étaient plus intenses, plus vivants, donnant une impression d’engagement et de détermination qui était loin d’être claire dans la photographie originale. Toutes les traces de ce que Richard Wollheim appelle l’« iconicité » – subjectivité, intentionnalité, dramatisation – étaient là. José semblait donc avoir, en dehors de ses capacités à copier, déjà frappantes en elles-mêmes, une imagination et une créativité évidentes. Ce n’était pas le dessin d’un canoë, mais celui de son canoë.

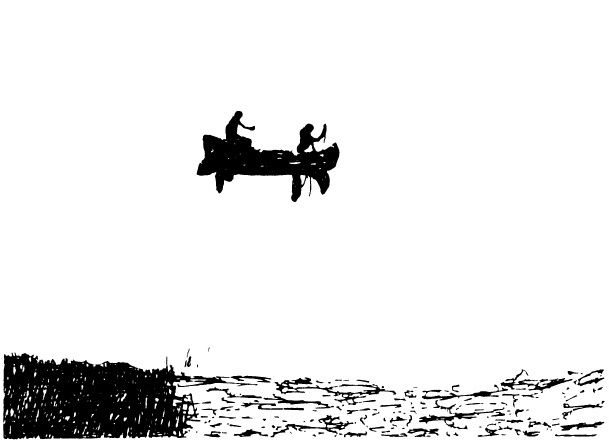

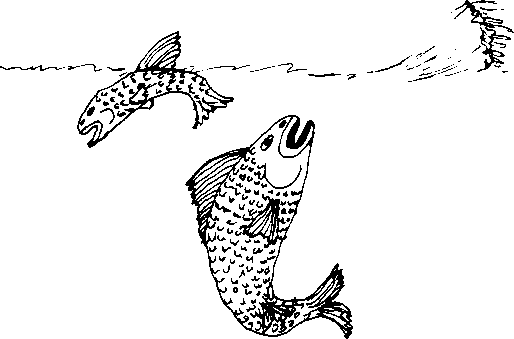

Je tournai les pages de la revue et m’arrêtai à un article sur la pêche à la truite, illustré d’une aquarelle dans les tons pastel représentant une rivière qui se détachait sur un fond d’arbres et de rochers ; au premier plan, une truite arc-en-ciel était en train d’attraper une mouche. « Dessinez-moi ça », dis-je à José en lui montrant le poisson. Il le regarda attentivement, esquissa un sourire et se détourna – puis, avec un plaisir évident, son sourire s’épanouissant de plus en plus, il se mit à dessiner un poisson bien à lui.

Je souriais, moi aussi, involontairement, en le voyant dessiner, car, maintenant qu’il se sentait à l’aise avec moi, il se laissait aller, et je voyais sournoisement se profiler un poisson au « caractère » bien marqué.

Autant l’original manquait de caractère, semblait inanimé, réduit à deux dimensions, voire empaillé, autant le poisson de José était cambré, équilibré, tout à fait tridimensionnel et beaucoup plus réel que le dessin de la revue. Il avait gagné non seulement en animation et en vraisemblance, mais aussi en richesse expressive, même si ce n’était plus tout à fait un poisson avec sa grande gueule caverneuse comme celle d’une baleine, son museau pareil à celui d’un crocodile, son œil résolument humain et son air tout à fait coquin. C’était un très curieux poisson – le sourire de José n’avait rien d’étonnant –, une sorte de poisson-personne tel qu’on en voit dans les contes pour enfants, comme la grenouille-valet de pied d’Alice aux pays des merveilles.

Il fallait maintenant que je passe à autre chose. Le dessin de la montre m’avait intrigué tout en éveillant mon intérêt, mais on ne pouvait en tirer aucune réflexion, aucune conclusion ; le dessin du canoë avait montré que José avait une mémoire visuelle impressionnante ; le poisson révélait une imagination vive et sélective, un sens de l’humour et une disposition d’esprit s’apparentant à l’art des contes de fées. Ce n’était certes pas du grand art, mais un art « primitif », enfantin peut-être ; de l’art, en tout cas. Or l’imagination, l’espièglerie, l’art, sont précisément les dernières choses auxquelles on s’attend chez les idiots, les idiots savants ou les autistes. Telle est du moins l’opinion courante.

Ma collègue et amie Isabelle Rapin avait vu José quelques années auparavant, lorsqu’on l’avait admis à une clinique neurologique pour enfants à la suite de « crises itératives », et elle ne doutait pas un instant qu’il fût « autiste ». À propos de l’autisme en général, elle avait écrit la réflexion suivante :

Quelques enfants autistes ont de remarquables capacités à décoder des langages écrits et deviennent hyperlexiques ou obsédés par les nombres (…) Les capacités extraordinaires de certains enfants autistes à reconstituer des puzzles, à démonter des jeux mécaniques ou à décoder des textes écrits peuvent découler d’une attention et d’un apprentissage anormalement concentrés sur des tâches non verbales, spatio-visuelles, au détriment de l’apprentissage de facultés verbales et peut-être faute de demande de ce côté-là [1982, p. 146-150].

Dans son livre étonnant intitulé Nadia (1978), Lorna Selfe fait des observations du même genre, spécialement à propos du dessin. Toutes les compétences et performances d’idiots savants ou d’autistes que le docteur Selfe a recueillies dans la littérature étaient apparemment fondées sur le seul calcul et la seule mémoire, jamais sur quelque chose d’ordre personnel ou imaginatif. Et, lorsque ces enfants pouvaient dessiner – chose tenue pour rarissime –, leurs dessins restaient mécaniques. Dans la littérature, on parlera d’« îlots d’aptitudes » et de « talents clivés ». On ne tient aucun compte de l’existence d’une personnalité propre, encore moins créative.

Quelle sorte d’être était donc José ? me demandai-je. Que se passait-il en lui ? Comment en était-il arrivé à un état pareil ? De quoi s’agissait-il et pouvait-on faire quelque chose pour lui ?

L’information dont je disposais m’aidait et me désorientait en même temps. Une masse de « données » avaient été rassemblées depuis les premiers assauts de sa maladie et l’apparition de son étrange « état ». J’avais un épais dossier à ma disposition, contenant des descriptions de ses symptômes originels : une très forte fièvre à l’âge de huit ans, associée à des crises incessantes et à l’apparition rapide d’une lésion cérébrale ou d’un état autiste. (Au début, une certaine incertitude avait régné sur la nature de ce qui se passait exactement.)

Pendant toute la phase aiguë de la maladie, son liquide céphalo-rachidien était resté anormal. On s’était accordé à penser que José avait été atteint d’une sorte d’encéphalite. Ses crises pouvaient prendre des formes très variées : petit mal, grand mal{58}, crises « acinétiques » et « psychomotrices », ces dernières étant des épilepsies d’un type exceptionnellement complexe.

Les crises d’épilepsie temporale pouvaient aussi s’accompagner de violences et de passions soudaines et, parfois même entre les crises, de comportements et d’états particuliers (ce que l’on appelle la personnalité psychomotrice). Ces crises sont invariablement liées à des dérèglements ou à des lésions des lobes temporaux et les innombrables électroencéphalogrammes qui ont été faits à José ont bien révélé, en effet, de graves dérèglements des lobes temporaux du côté droit et du côté gauche.

Les facultés auditives, en particulier la perception et l’émission de la parole, dépendent aussi des lobes temporaux. Le docteur Rapin s’est donc demandé si le dérèglement du lobe temporal n’avait pas entraîné chez José une « agnosie verbale auditive » – une incapacité à reconnaître les sons de la voix, qui, perturbant sa faculté d’utiliser ou de comprendre le langage parlé, viendrait s’ajouter à son « autisme ». Car il y avait chez lui une perte de la parole, ou du moins une régression frappante, quelle que soit la manière dont on l’interprète (l’interprétation neurologique et l’interprétation psychiatrique étant ici toutes deux possibles) : en effet, José, à partir du moment où il était tombé malade, était devenu progressivement « muet » et avait cessé de parler aux autres, alors qu’il était « normal » avant, du moins d’après ce que ses parents disaient.

En revanche, une aptitude se trouvait chez lui « sauvegardée » et même renforcée par compensation : une passion et un don inhabituels pour le dessin, apparus au cours de son enfance et peut-être, dans une certaine mesure, héréditaire ou familial, car son père avait toujours été passionné de croquis et son frère, beaucoup plus âgé que lui, était un artiste confirmé. Dès le début de sa maladie, José s’était trouvé dans un état tragique et étrange, rythmé de crises apparemment incurables (il pouvait avoir jusqu’à vingt ou trente convulsions majeures par jour, sans compter les « petites crises », les « chutes », les « blancs » ou les « états de rêve ») ; à cela s’ajoutaient une perte de la parole et une régression générale du point de vue intellectuel et émotionnel. Sa scolarité était discontinue, bien que pendant un moment on lui eût trouvé un répétiteur particulier. Finalement, on le rendit définitivement à sa famille, considérant qu’il s’agissait d’un épileptique « chronique », autiste, peut-être aphasique, et retardé. Son état était alors considéré comme incurable et, d’une façon générale, désespéré. À l’âge de neuf ans, il se trouvait « rejeté » – de l’école, de la société, de presque tout ce qui constitue la « réalité » d’un enfant normal.

Pendant quinze ans, il sortit à peine de chez lui sous prétexte qu’il avait des crises à répétition. Sa mère affirmait qu’il aurait vingt ou trente crises par jour si elle le sortait. On essaya toutes sortes d’anticonvulsifs, mais son épilepsie semblait « intraitable » : tel était du moins l’avis émis dans son dossier. José avait d’autres frères et sœurs, mais il était de beaucoup le plus jeune – le « gros bébé » d’une femme approchant de la cinquantaine.

Nous avons beaucoup trop peu d’informations sur ces années-là. José, en fait, disparut de la scène, fut « escamoté » non seulement médicalement mais d’une façon générale, et il aurait pu être à tout jamais perdu, confiné dans sa chambre – au sous-sol –, si son état n’avait pas brusquement « explosé » sous la forme d’une crise si violente qu’il fallut l’amener pour la première fois de sa vie à l’hôpital. Dans son sous-sol, il n’était pas tout à fait privé de vie intérieure. Il se passionnait pour les magazines illustrés, surtout ceux concernant l’histoire naturelle comme le National Geographic, et, chaque fois qu’il le pouvait, entre les crises et les réprimandes, il trouvait des bouts de crayons et dessinait ce qu’il voyait.

Ces dessins étaient peut-être son seul lien avec le monde extérieur, en particulier le monde des plantes et des animaux, et avec la nature en général qu’il avait tant aimée lorsqu’il était enfant, surtout lorsqu’il partait faire des croquis avec son père. Cela, et cela seul, il avait droit de le retenir, son dernier et unique lien avec la réalité.

Voilà donc l’histoire que je reconstituai à partir de son dossier et de ses fiches médicales, documents tous aussi remarquables par leur contenu que par leurs manques dus à un « trou » de quinze années – les seuls renseignements sur cette période étant fournis par un travailleur social qui avait rendu visite à la famille de José et s’était intéressé à lui sans pouvoir rien faire ; fournis aussi par ses parents, maintenant âgés et souffrants. Rien de tout cela n’aurait paru au grand jour si José n’avait été pris de cet accès de violence effrayante, sans précédent, au cours duquel il brisa des objets, et qui le conduisit pour la première fois de sa vie à l’hôpital.

Les raisons de cette rage étaient loin d’être claires : était-ce une éruption de violence épileptique (comme on en voit parfois, mais rarement, dans les cas de très graves épilepsies des lobes temporaux) ? S’agissait-il tout simplement d’une « psychose », pour reprendre les termes simplistes de sa fiche d’admission, ou encore d’un appel à l’aide ultime et désespéré, de la part d’un être torturé, privé de parole et n’ayant aucun moyen direct d’exprimer sa détresse et ses besoins ?

À l’hôpital, de nouveaux médicaments puissants permirent pour la première fois de « maîtriser » ses crises, et lui donnèrent en tout cas un peu d’espace et de liberté, une « détente » à la fois physiologique et psychologique qu’il n’avait plus connue depuis l’âge de huit ans – cela, c’était clair.

Souvent les hôpitaux publics sont considérés comme des « institutions totales », dans le sens qu’Erving Goffman donne à ce terme, travaillant essentiellement à la dégradation des malades. C’est très souvent vrai, sans aucun doute. Mais ce sont parfois aussi des « asiles » au meilleur sens du terme, un sens que Goffman prend peut-être trop peu en compte : des lieux où l’être torturé, en pleine tourmente, trouve un refuge et se voit offrir précisément cet alliage d’ordre et de liberté dont il a besoin. José avait souffert d’être plongé dans une confusion et un chaos dus en partie à une épilepsie organique, en partie au désordre de sa vie – il avait souffert d’un confinement et de son esclavage épileptique et existentiel. L’hôpital était bon pour lui à ce moment de son existence : c’était peut-être une planche de salut et, sans aucun doute, il le ressentait comme tel.

Brusquement aussi, après l’étroitesse fébrile de sa maison, il découvrait le monde extérieur : un monde « professionnel », qui s’intéressait à lui ; un monde réellement sensible à ce qu’il était et à ses problèmes, mais gardant le détachement nécessaire pour ne pas le juger, l’accuser ou lui faire la morale. Au bout de quatre semaines d’hôpital, il commença donc à espérer ; il s’anima, se tourna vers les autres pour la première fois de sa vie, en tout cas pour la première fois depuis l’apparition de son autisme, à l’âge de huit ans.

Mais l’orientation vers l’autre, la communication, l’espoir lui étaient « interdits », et représentaient probablement pour lui une complexité et un « danger » effrayants. Pendant quinze années, José avait été surveillé, enfermé dans ce que Bruno Bettelheim a appelé, dans son livre sur l’autisme, une « forteresse vide ». Mais, dans son cas, la forteresse n’avait jamais été tout à fait vide : il n’avait jamais perdu son amour pour la nature, les animaux et les plantes. Cette part de lui-même, cette porte-là était toujours restée ouverte. Quoi qu’il en soit, José risquait maintenant d’être tenté par le « mouvement inverse » – mouvement dont la pression est toujours trop forte et vient toujours trop tôt. Il connaîtrait alors une « rechute », reviendrait, par confort et sécurité, à son isolement premier, et ses mouvements de balancier reprendraient.

La troisième fois que je vis José, je ne l’envoyai pas chercher à la clinique, mais je montai sans prévenir en salle d’admission. Il était assis, là, dans cette affreuse salle, se balançant sur sa chaise, le visage et les yeux fermés – l’image même de la régression. À le voir ainsi, j’eus une nausée d’horreur, car je m’étais persuadé qu’il allait connaître une « guérison durable ». Il me fallait le voir dans cet état (comme cela devait arriver à maintes reprises) pour comprendre qu’il n’était pas simplement en train de se « réveiller », mais qu’il était tout à la fois excité par sa terreur et terrorisé par son excitation : il avait fini par aimer les barreaux de sa prison.

Dès que je l’appelai, il sursauta, et me suivit, avec une sorte d’avidité, dans la salle réservée aux travaux artistiques. Une fois encore, je pris dans ma poche un stylo à plume fine, car il semblait avoir une aversion pour le type de crayon que l’on utilisait, à l’exclusion de tout autre, dans le service. « Ce poisson que vous avez dessiné, lui fis-je comprendre d’un geste, ne sachant pas ce qu’il comprenait de mes mots, ce poisson, vous vous en souvenez, pouvez-vous le dessiner à nouveau ? » Il fit signe que oui avec empressement et me prit le stylo des mains. Cela faisait trois semaines qu’il l’avait vu. Qu’allait-il bien pouvoir dessiner ?

Il ferma les yeux pendant un moment – faisait-il appel à une image ? –, puis se mit à dessiner. C’était toujours une truite arc-en-ciel, avec des nageoires à franges et une queue fourchue, mais cette fois ses traits étaient remarquablement humains : elle avait des narines étranges (quel est le poisson qui a des narines ?) et des lèvres humaines, empreintes de sensualité. Je m’apprêtais à reprendre le stylo, mais il n’avait pas fini. Qu’avait-il en tête ? L’image était complète. Mais la scène ne l’était pas : auparavant le poisson existait isolément – telle une icône ; il faisait maintenant partie d’un ensemble, d’une scène plus vaste. José dessina rapidement un compagnon à la truite, un poisson plus petit en train de s’enfoncer dans l’eau. Puis il esquissa la surface de l’eau, qui s’éleva en une vague soudaine : alors, saisi d’excitation, José poussa un cri étrange, mystérieux.

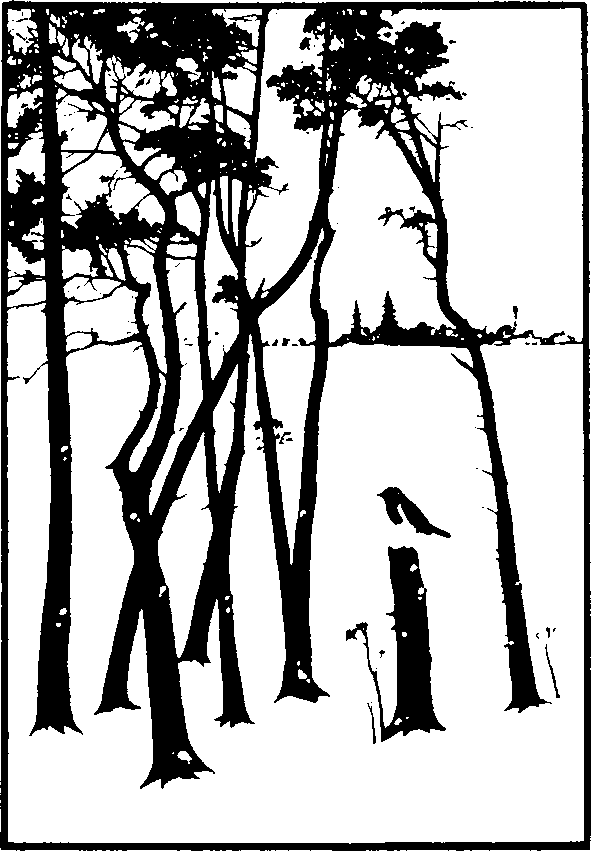

Je ne pus m’empêcher de penser, un peu facilement peut-être, que le dessin était symbolique – le petit poisson et le grand… Lui et moi, peut-être ? Mais l’essentiel était qu’il avait introduit cet élément nouveau – ce jeu dans ce qu’il dessinait –, non pas sur ma suggestion mais de lui-même, spontanément. Jusque-là, la communication avait toujours été absente de ses dessins comme de sa vie. Désormais, même si c’était seulement comme un jeu ou un symbole, elle était de nouveau possible. Mais l’était-elle vraiment ? Que voulait dire cette colère, cette vague vengeresse ? Revenons à des terrains plus sûrs, pensai-je ; finies les associations libres. J’avais vu un potentiel apparaître, mais j’avais aussi vu – et entendu – un danger. Revenons à Mère Nature et à ses sécurités édéniques. Je trouvai une carte de Noël sur la table, représentant un rouge-gorge perché sur un tronc d’arbre, parmi la neige et les branches nues. Je désignai l’oiseau à José et lui tendis le stylo. Il dessina finalement l’oiseau en utilisant un stylo rouge pour la poitrine. Ses pattes, un peu griffues, s’accrochaient à l’écorce (à ce moment-là et par la suite, je fus frappé par son besoin d’exagérer la faculté appréhensive des pieds et des mains, de toujours représenter un contact sûr, presque un agrippement, comme si c’était chez lui une obsession). Mais – que se passait-il ? La brindille sèche partant du pied du tronc d’arbre avait brusquement poussé, dans son dessin, jusqu’à s’épanouir en une floraison ouverte. D’autres éléments du dessin avaient peut-être un caractère symbolique, je n’en étais pas sûr. Mais le changement véritable, celui qui était le plus significatif et le plus passionnant, était bien là, sous mes yeux : de l’hiver, José avait fait un printemps.

Il se mit finalement à parler – si « parler » n’est pas un terme trop fort pour les sons étranges, hésitants, presque inintelligibles qui sortaient de temps en temps de sa bouche, à son étonnement et au nôtre, car nous l’avions tous considéré (et José lui-même se considérait) comme à tout jamais muet, par manque de capacité, par manque d’inclination à parler, ou les deux ensemble (on trouvait chez lui à la fois un mutisme effectif et l’attitude d’une personne qui ne parle pas). Et, là aussi, il nous était impossible de dire s’il s’agissait d’une cause « organique » ou bien d’une question de « motivation ». Nous avions diminué ses dérèglements du lobe temporal, mais sans les faire disparaître. De fait, les électroencéphalogrammes ne furent jamais normaux ; il y eut toujours dans les lobes une sorte de murmure électrique sourd et, de temps en temps, des pointes, de la disrythmie, de faibles vagues. L’amélioration était certes considérable par rapport à ce qu’il était à son entrée, ses convulsions avaient disparu, mais les dégâts commis n’en étaient pas moins irréversibles.

Nous avions amélioré, sans aucun doute, ses potentiels physiologiques dans le domaine de la parole, même si sa faculté de les employer, de comprendre et de reconnaître les mots, restait altérée – une altération avec laquelle il lui faudrait sans doute toujours compter. Tout aussi important était le fait qu’il s’employait maintenant à récupérer sa faculté de comprendre et de parler (guidé en cela par un orthophoniste et encouragé par nous tous), là où, auparavant, il acceptait sa situation avec un certain désespoir et un certain masochisme, fuyant toute communication, verbale ou non, avec les autres. L’altération de la parole et le refus de parler s’étaient jusque-là unis pour donner une double virulence à sa maladie ; maintenant, au contraire, le recouvrement de la parole et ses tentatives pour parler s’unissaient avec succès dans une amélioration doublement bienfaisante de son état. Même pour le plus optimiste d’entre nous, il était évident que José ne pourrait jamais parler avec une véritable aisance, que la parole ne serait jamais pour lui le véhicule effectif de l’expression de soi, qu’elle ne lui servirait qu’à exprimer ses besoins les plus élémentaires. Lui aussi semblait en convenir et, tout en continuant à s’efforcer de parler, il se tournait avec beaucoup plus d’acharnement vers le dessin.

Pour finir, un dernier épisode : José avait changé de service. Il était passé de l’affolante salle des admissions à un service spécial plus calme, plus tranquille, plus chaleureux, ressemblant moins que le reste de l’hôpital à une prison ; un service disposant d’un personnel particulièrement important et qualifié, particulièrement destiné, comme dirait Bettelheim, à être « un lieu où renaître » pour des patients atteints d’autisme et requérant une attention aimante et dévouée, ce que bien peu d’hôpitaux peuvent offrir. Lorsque je montai dans ce nouveau service, José agita vigoureusement les mains dès qu’il me vit – geste d’ouverture au monde dont on ne l’aurait pas cru capable auparavant. Il me montra du doigt la porte fermée : il voulait l’ouvrir et sortir.

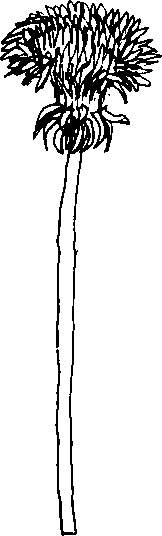

Il descendit le premier, sortit dans le jardin ensoleillé, envahi d’herbes. Pour autant que je sache, il n’était jamais sorti de son plein gré depuis qu’il avait huit ans, depuis le début de sa maladie et de son retrait du monde. Comme je ne lui avais pas proposé de stylo, il en prit un lui-même. Nous marchâmes autour de l’hôpital ; José regardait de temps en temps le ciel et les arbres, mais il regardait surtout par terre, le tapis de trèfles et de pissenlits dont les tons mauve et jaune s’étendaient sous nos pas. Prompt à reconnaître les formes et les couleurs des plantes, il avait l’œil rapide et cueillait ici et là un rare trèfle blanc ou, plus rare encore, un trèfle à quatre feuilles. Il ne découvrit pas moins de sept espèces d’herbes différentes, qu’il semblait reconnaître et saluer comme des amies. Les grands pissenlits jaunes, avec leurs fleurons ouverts au soleil, l’enchantaient par-dessus tout. C’était sa plante à lui – voilà ce qu’il pensait – et pour bien le montrer il allait la dessiner. Le besoin de dessiner, de révérer par le dessin, s’imposait immédiatement à lui : il s’agenouilla, plaça sa tablette à croquis sur le sol et, tenant le pissenlit dans sa main, le dessina.

Il s’agit là, je pense, du premier dessin que José ait réalisé à partir de la vie réelle depuis l’époque où, enfant, avant de tomber malade, il accompagnait son père lorsqu’il partait faire des croquis. C’est un dessin splendide, précis et vivant. Il montre son amour pour la réalité, pour une autre forme de vie. Il s’apparente, dans mon esprit, sans y être en rien inférieur, à ces fines fleurs très nettes que l’on trouve dans les herbiers ou les livres botaniques médiévaux – il est d’une précision presque exagérée, bien que José n’ait aucune connaissance en botanique et ne puisse ni apprendre ni comprendre cette discipline, à supposer qu’il en fasse l’essai. Son esprit n’est pas fait pour l’abstrait, pour le conceptuel. Ce n’est pas là son chemin vers la vérité. Sa passion et son don pour le particulier sont réels – il l’aime, s’y sent à l’aise et peut le recréer. Or, le détail, si l’on y est soi-même assez attentif, est aussi un chemin – une route donnée par la nature, si l’on veut – qui mène à la réalité et à la vérité.

L’abstrait, le catégoriel, n’ont pas d’intérêt pour une personne autiste – tandis que le concret, le particulier seront tout pour elle. Que ce soit une question de capacité ou de disposition, c’est en tout cas frappant. N’ayant guère d’aptitude à généraliser, les autistes donnent l’impression de composer leur tableau du monde uniquement avec des détails. Ils ne vivent pas dans un univers, mais dans ce que William James a appelé un « multivers » constitué d’innombrables particularités, à la fois précises et passionnément intenses. C’est un mode de pensée tout à fait opposé à la généralisation scientifique, mais non moins « réel », bien que sa réalité soit radicalement différente. Borges a imaginé un esprit de ce genre dans l’histoire de « Funes ou la mémoire » (lequel Funes ressemble beaucoup au « mnémoniste » de Louriia) :

Celui-ci, ne l’oublions pas, était presque incapable d’idées générales, platoniques (…) Dans le monde surchargé de Funes il n’y avait que des détails, presque immédiats (…) Personne (…) n’a senti la chaleur et la pression d’une réalité aussi infatigable que celle qui le jour et la nuit convergeait sur le malheureux Irénée{59}.

Il en est de José comme de l’Irénée de Borges. Mais ce n’est pas nécessairement une circonstance malheureuse : les détails peuvent être sources de vives satisfactions, surtout s’ils brillent d’un éclat symbolique comme ils le font pour José.

Je pense que José, tout autiste et simple d’esprit qu’il soit, a un tel don pour le concret, pour la forme, qu’il se trouve être à sa façon un naturaliste et un artiste-né. Il appréhende le monde par ses formes, qu’il ressent directement et intensément, et qu’il reproduit. Il prendra très facilement les choses à la lettre, mais il a en même temps des aptitudes métaphoriques. Il dessinera avec une remarquable précision une fleur ou un poisson, mais il pourra tout aussi bien les personnifier, les symboliser, en faire le sujet d’un rêve ou d’une plaisanterie. Et l’on dit que les autistes manquent d’imagination, de sens de la plaisanterie ou de sens artistique !

On ne peut pas imaginer que des enfants autistes et artistes comme José ou Nadia puissent exister. Sont-ils donc si rares ou bien néglige-t-on tout simplement de les voir ? Nigel Dennis, dans un brillant essai sur Nadia dans la New York Review of Books (4 mai 1978), se demande combien de Nadia au monde sont rejetées ou négligées, et voient leurs remarquables productions froissées et jetées à la poubelle, ou bien sont simplement traitées avec désinvolture, comme José, et leur talent considéré comme bizarre, absurde, sans intérêt. Mais l’art autistique ou (pour être moins grandiloquent) l’imagination autistique est un phénomène qui n’a rien de rare. J’en ai vu des douzaines d’exemples au fil des ans sans jamais faire un effort particulier pour les découvrir.

Les autistes, de par leur nature même, ne sont guère ouverts aux influences extérieures. C’est leur « destin » de rester isolés et par là originaux. Leur « vision », si l’on peut s’en faire une idée, vient de l’intérieur, et fait l’effet d’être primitive. Plus je les connais, plus ils m’apparaissent comme une espèce étrange au milieu de la nôtre – une espèce bizarre, originale et dirigée par une logique intérieure, contrairement à tout le monde.

L’autisme a été considéré comme un début de schizophrénie mais, phénoménologiquement, c’est le contraire. Le schizophrène se plaint toujours de recevoir une « influence » de l’extérieur : il est passif, manipulé, il ne parvient pas à être lui-même. Les autistes, au contraire, se plaindront quant à eux – s’ils se plaignent – d’absence d’influence et d’isolement absolu.

« Nul homme n’est une île, qui forme un tout en soi », écrit Donne{60}. Mais l’autisme est précisément cela – une île coupée du continent. Dans l’autisme « classique », qui se révèle souvent dans toute son ampleur vers la troisième année de la vie, la coupure est si précoce qu’il peut très bien n’y avoir aucun souvenir du continent. Dans l’autisme « secondaire », comme celui de José, causé par une maladie cérébrale survenue à une époque plus tardive de la vie, quelques souvenirs, une certaine nostalgie du continent peut-être, demeurent. Cela pourrait expliquer la raison pour laquelle José était plus accessible que d’autres autistes et pourquoi, tout au moins dans le dessin, l’amorce d’une réciprocité se faisait sentir chez lui.

Être une île, être coupé du reste du monde, est-ce nécessairement une forme de mort ? C’est possible, mais pas toujours. Car, si des connexions « horizontales » avec les autres, avec la société et la culture, se trouvent perdues, en revanche des connexions « verticales » essentielles, dans leur immédiateté, avec la nature et la réalité, connexions qui ne sont pas influencées ni touchées par autrui, peuvent se trouver préservées, voire renforcées. Ce contact « vertical » est très frappant chez José – d’où la franchise pénétrante, la clarté absolue de ses perceptions et de ses dessins, dépourvus d’une ombre ou même d’un soupçon d’ambiguïté ou de détour, d’où sa solidité de roc face aux autres, qui ne peuvent l’influencer.

Nous voici parvenus à notre question finale : y a-t-il dans le monde une « place » pour un homme qui, telle une île, ne peut être ni adapté ni intégré au groupe ? Le « groupe » peut-il faire place en son sein à l’être singulier ? On se heurte ici aux mêmes réactions sociales et culturelles que celles qui se manifestent face au génie. (Je ne veux pas dire par là, bien entendu, que tous les autistes ont du génie, mais je veux dire qu’ils partagent avec le génie le problème de la singularité.) Pour être plus précis : quel sort l’avenir réserve-t-il à José ? Y a-t-il une « place » pour lui dans le monde, une place où il trouverait à utiliser son autonomie, tout en la gardant intacte ?

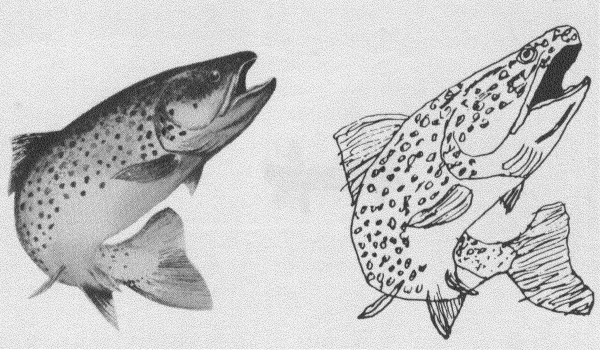

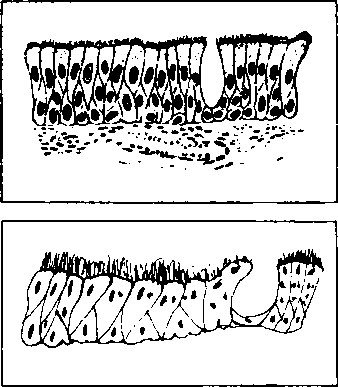

Épithélium cilié de la trachée d’un chaton (agrandi 255 fois).

Avec son œil vif et son grand amour des plantes, ne pourrait-il illustrer des ouvrages de botanique ou des herbiers ? Ou encore des études zoologiques ou anatomiques ? (Voir ci-dessus le dessin qu’il fit pour moi d’après l’illustration d’un manuel sur le tissu stratifié que l’on appelle l’« épithélium cilié ».) Ne pourrait-il pas accompagner des expéditions scientifiques et dessiner des espèces rares (il peint et reproduit des modèles avec une égale facilité) ? Sa concentration parfaite sur ce qui se trouve devant lui en fait une personne toute désignée pour de telles situations.

Ou bien encore, par une transposition étrange mais non dépourvue de logique, ne pourrait-il pas, avec ses particularités et ses idiosyncrasies, dessiner des contes de fées, des contes pour enfants, des histoires bibliques ou des mythes ? Ou alors (comme il ne peut pas lire, mais voit dans les lettres leurs seules beauté et pureté formelles), ne pourrait-il pas illustrer et même concevoir les magnifiques capitales des bréviaires et missels manuscrits ? Il a déjà réalisé pour des églises de beaux retables en mosaïque et en bois peint. Il a gravé d’élégantes inscriptions sur des pierres tombales. Son travail habituel consiste à imprimer à la main diverses notices pour le service, qu’il agrémente de fioritures et de compositions dignes d’une Magna Carta{61} des temps modernes. Il est parfaitement capable d’accomplir ces tâches. Ce serait à la fois utile et agréable pour lui et pour les autres. Il en est capable – mais il ne fera hélas ! rien s’il ne trouve pas sur son chemin quelqu’un de très compréhensif qui ait à la fois l’occasion et les moyens de le guider et de l’employer. Au point où en sont les choses, il ne fera probablement rien de sa vie et passera une existence inutile, stérile comme celle de beaucoup d’autres autistes déconsidérés, oubliés au fin fond d’un hôpital.

POST-SCRIPTUM

À la suite de la publication de ce texte, j’ai de nouveau reçu beaucoup d’imprimés et de lettres, la plus intéressante de toutes provenant du docteur C.C. Park. Même si « Nadia » était unique – une sorte de Picasso –, il est évident (comme Nigel Dennis s’en doutait) que des dons artistiques relativement étonnants ne sont pas rares chez les autistes. Il est presque inutile de tester leurs potentiels artistiques par le test de Goodenough (le « dessin du Bonhomme »), par exemple, car ces enfants – « Nadia », José et l’« Ella » des Park – inventent spontanément des dessins étonnants.

Dans une revue importante et fort bien illustrée sur « Nadia », le docteur Park (1978) met au jour, à partir de l’expérience faite avec son propre enfant et à partir d’une lecture de la littérature mondiale sur le sujet, ce qui lui semble principalement caractériser ces dessins. On y trouve des composantes « négatives » comme la stéréotypie et le manque d’originalité, et des composantes « positives » comme un don inhabituel pour le suspens interprétatif et la représentation de l’objet tel qu’il est perçu (et non tel qu’il est conçu) : d’où cette espèce de naïveté si particulière chez eux. Le docteur Park note aussi une relative indifférence à la manifestation d’autres réactions, laquelle pourrait laisser penser que ces enfants sont impossibles à éduquer. Ce n’est pourtant pas nécessairement le cas. Ces enfants ne sont pas forcément indifférents à tout enseignement ou attention, même si ceux-ci doivent revêtir avec eux un type très particulier.

En plus de son expérience avec son propre enfant, qui est maintenant adulte, et un artiste accompli, le docteur Park cite aussi des expériences japonaises, fascinantes et trop peu connues, notamment celles de Morishima et Motzugi qui ont obtenu des résultats remarquables avec des autistes, faisant évoluer un talent enfantin et informel (apparemment impossible à éduquer) vers la maturité d’un art consommé tant d’un point de vue professionnel que d’un point de vue humain. Morishima donne sa préférence aux techniques spéciales de formation (« technique hautement structurée d’éclosion de talent »), une sorte d’apprentissage dans la lignée de la tradition culturelle japonaise classique, et il encourage le dessin comme étant un moyen de communication. Mais une éducation formelle de ce type, même si elle est décisive, ne suffit pas. Il faut une relation à la fois plus intime et plus énergique. Les mots par lesquels le docteur Park conclut son compte rendu peuvent parfaitement servir de conclusion à notre quatrième partie intitulée « Le monde du simple d’esprit » :

Le secret réside peut-être ailleurs, dans l’attachement qui pousse Motzugi à habiter avec un artiste arriéré mental et à écrire : « Le secret du progrès du talent de Yanamura était de partager son esprit en deux. Il fallait que le professeur aime la personne même de l’arriéré mental, qu’il lui trouve de la beauté et de la sincérité ; il fallait qu’il aime vivre dans le monde purifié du retardé. »