(6) Les visions de Hildegarde{45}

La littérature religieuse de toutes les époques regorge de descriptions de « visions » s’étant accompagnées à la fois de sentiments sublimes et ineffables et de l’expérience d’une luminosité rayonnante (William James parle même de « photisme »). Il est la plupart du temps impossible de savoir si de telles expériences sont des extases à caractère hystérique ou psychotique, sont dues à une intoxication ou constituent une manifestation épileptique ou migraineuse. Un cas fait toutefois exception : celui de Hildegarde de Bingen (1098-1180), une religieuse et une mystique aux capacités intellectuelles et aux dons littéraires étonnants qui, depuis sa plus tendre enfance jusqu’à la fin de sa vie, fut sujette à d’innombrables « visions » qu’elle décrivit et dessina avec un art consommé dans deux manuscrits qui sont parvenus jusqu’à nous : le Sci vias et le Liber divinorum operum simplicis hominis.

La nature de ces descriptions et de ces dessins ne fait aucun doute : ils sont indiscutablement d’origine migraineuse et illustrent même bon nombre des types d’auras visuelles […]. Dans l’importante étude qu’il a consacrée aux visions de Hildegarde, Singer (1958) a repéré les éléments suivants, qui sont tous typiques des auras migraineuses :

Dans tous ses dessins apparaît un point ou un groupe de points lumineux aux reflets chatoyants, se déplaçant le plus souvent avec un mouvement ondulant, et qu’elle interprète en général comme des étoiles ou des yeux flamboyants (figure B). Dans un très grand nombre de cas, une lumière plus importante que les autres comporte une série de cercles concentriques au tracé tremblotant (figure A) ; et plusieurs dessins représentent indiscutablement des fortifications irradiant parfois à partir d’une zone colorée (figures C et D). Les lumières donnent souvent une impression d’activité de bouillonnement et d’effervescence, qu’ont décrite beaucoup de visionnaires…

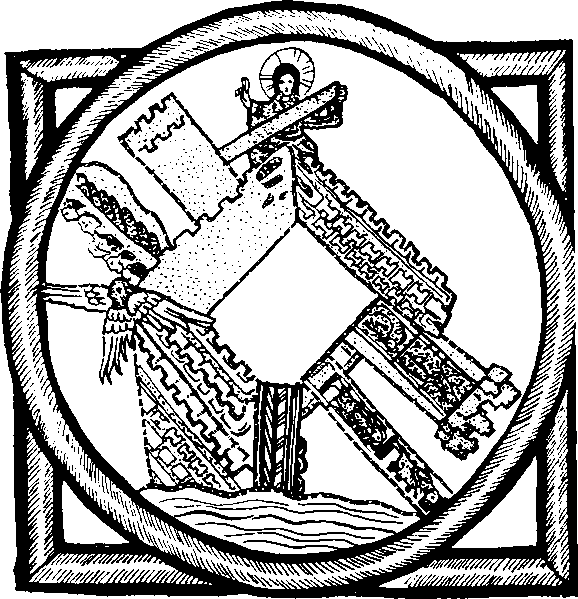

« Vision de la Cité Céleste. » Tiré du Sci vias, un manuscrit de Hildegarde, écrit à Bingen vers 1180. Ce dessin regroupe plusieurs visions d’origine migraineuse.

Diverses hallucinations migraineuses apparaissant dans les visions de Hildegarde. On peut voir dans la figure A des étoiles aux reflets chatoyants se détacher sur un fond de lignes concentriques au tracé tremblotant. Dans la figure B, des étoiles brillantes (phosphènes) tombant en pluie s’éteignent après avoir traversé le dessin – exactement comme les scotomes négatifs succèdent aux scotomes positifs. Dans les figures C et D, Hildegarde décrit les fortifications migraineuses typiques qui, dans l’original, irradient à partir d’un point central très lumineux aux couleurs brillantes.

Hildegarde écrit :

Ces visions, je ne les ai contemplées ni dans mon sommeil, ni en rêve, ni dans un délire, ni avec mes yeux charnels, ni avec les oreilles de la chair, ni en des lieux secrets ; mais éveillée, lucide, avec les yeux de l’esprit et les oreilles de l’âme, les yeux ouverts et selon la volonté de Dieu.

Elle interprète sa vision d’étoiles tombant dans l’océan et s’y éteignant (figure B) comme une représentation de la « chute des anges » :

Je vis une grande étoile superbe et magnifique aller vers le sud, accompagnée d’une multitude d’étoiles qui tombaient (…) Soudain, elles furent toutes annihilées, devinrent des morceaux de charbon tout noirs (…) et plongèrent dans les abysses où elles échappèrent à ma vue.

Telle est donc l’interprétation allégorique de Hildegarde. Notre interprétation littérale serait qu’elle a d’abord vu une pluie de phosphènes traverser son champ visuel, puis a été sujette à un scotome négatif. Les visions qu’elle appelle Zelus Dei (figure C) et Sedens Lucidus (figure D) représentent des fortifications irradiant à partir d’un point très lumineux aux reflets chatoyants et aux couleurs brillantes (dans l’original). Ces deux visions se combinent dans la vision composite (première figure) qu’elle interprétait comme l’aedificium de la cité de Dieu.

Ces auras s’accompagnaient chez Hildegarde d’intenses expériences extatiques, notamment lorsque la première scintillation était suivie d’un second scotome :

Bien que sans localisation matérielle, la lumière que je vois est cependant plus brillante que le soleil, et je ne peux évaluer ni sa hauteur, ni sa longueur, ni sa largeur ; je la nomme le « nuage de la lumière vivante ». Et, tout comme le soleil, la lune et les étoiles se reflètent dans l’eau, de même en elle les écrits, les paroles, les vertus et les œuvres des hommes brillent-ils sous nos yeux…

Parfois, je contemple à l’intérieur de cette lumière une autre lumière que j’appelle la « Lumière vivante en elle-même » (…) Et, quand je la regarde, toute tristesse, toute douleur s’effacent de ma mémoire, et je suis à nouveau comme une simple jeune fille, et non comme une vieille femme.

Mères chez elle de ces extases, investies d’une aussi profonde signification théophore et philosophique, les visions de Hildegarde la dirigèrent vers la sainteté et le mysticisme. Elles nous offrent un exemple unique de la manière dont un événement physiologique qui pour la plupart d’entre nous reste banal, haïssable ou sans signification particulière peut, chez une conscience privilégiée, être le substrat d’une inspiration suprêmement extatique. L’expérience de Hildegarde ne peut être comparée qu’à celle de Dostoïevski. Lui aussi était sujet à de semblables auras épileptiques, et voici comment il décrit l’extase qu’il vivait alors :

Il est des moments à peine longs de cinq à six secondes, où l’on sent la présence de l’éternelle harmonie (…) ; terrible est l’effrayante clarté avec laquelle elle se manifeste, et l’extase dont elle vous emplit. Si cet état durait plus de cinq secondes, l’âme ne pourrait l’endurer, et devrait disparaître. Pendant ces cinq secondes, je vis toute une existence humaine, et pour ces moments-là je donnerais volontiers toute ma vie sans penser que ce serait trop cher payer.