(2) Maladie de Cupidon

Natascha K., femme intelligente, âgée de quatre-vingt-dix ans, est venue récemment dans notre clinique. Peu de temps après son quatre-vingt-huitième anniversaire, elle avait, à ses dires, remarqué un « changement ». Quelle sorte de changement ? lui avons-nous demandé.

— Merveilleux ! s’exclama-t-elle. J’en étais tout à fait ravie. Je me sentais plus énergique, plus vivante – comme rajeunie. Je m’intéressais aux jeunes gens. Je commençais à me sentir, comment dire, « folâtre » – oui, folâtre.

— C’était un problème ?

— Non, pas au début. Je me sentais bien, extrêmement bien – quelle raison aurais-je bien pu avoir de penser que quelque chose n’allait pas ?

— Et puis ?

— Mes amis ont commencé à s’inquiéter. Au début, ils me disaient : « Vous avez l’air radieuse – un nouveau bail avec la vie ! » Mais ensuite ils ont commencé à se dire que ce n’était pas tout à fait… convenable. « Vous qui étiez toujours si timide, maintenant vous voilà devenue coquette. Vous riez nerveusement, vous plaisantez – à votre âge, est-ce vraiment correct ? »

— Et vous, comment vous sentiez-vous ?

— J’en suis restée interloquée. Je m’étais laissé emporter, et il ne m’était pas venu à l’esprit de me demander ce qui se passait. Mais ensuite je me suis posé la question. Je me suis dit : « Tu as quatre-vingt-neuf ans, Natascha, voilà un an que ça dure. Tu as toujours été si tempérée dans tes sentiments – et maintenant cette extravagance ! Tu es une vieille femme, tu approches de ta fin. Qu’est-ce qui peut bien expliquer cette soudaine euphorie ? » Et, dès que j’ai pensé à l’euphorie, les choses ont pris une nouvelle tournure… « Tu es malade, ma chère, me suis-je dit. Tu te sens trop bien, tu dois être malade ! »

— Malade ? Comment cela ? Émotionnellement ? Mentalement ?

— Non, pas émotionnellement – physiquement malade. C’était quelque chose dans mon corps, dans mon cerveau, qui me rendait euphorique. Et ensuite j’ai pensé – mon Dieu, c’est la maladie de Cupidon !

— La maladie de Cupidon ? répétai-je, déconcerté. (C’était la première fois que j’entendais prononcer ce nom.)

— Oui, la maladie de Cupidon – la syphilis, si vous voulez. J’étais dans un bordel à Salonique, il y a près de soixante-dix ans. J’ai attrapé la syphilis – beaucoup de filles l’avaient –, nous l’appelions la maladie de Cupidon. Mon mari m’a sauvée, il m’a sortie de là et m’a fait soigner. C’était avant la pénicilline, bien sûr. Est-ce qu’elle m’aurait rattrapée après toutes ces années ?

Il peut se passer une immense période de latence entre la primo-infection et l’apparition de la neurosyphilis, surtout si la primo-infection a été seulement jugulée sans être éradiquée. J’avais un patient traité au Salvarsan par Ehrlich en personne, qui avait développé un tabes dorsalis (une forme de neurosyphilis) plus de cinquante ans après l’avoir contracté.

Mais je n’avais jamais entendu parler d’un intervalle de soixante-dix ans – ni d’un autodiagnostic de syphilis cérébrale posé avec tant de calme et de clarté.

— Votre suggestion est étonnante, répliquai-je après réflexion. Cela ne me serait jamais venu à l’idée – mais peut-être avez-vous raison.

Elle avait raison ; le liquide céphalo-rachidien était positif, elle avait la neurosyphilis, les spirochètes étaient bien en train d’exciter son vieux cortex cérébral. La question du traitement se posait, présentant un dilemme que madame K. exprimait avec une acuité bien à elle.

— Je ne sais pas si je veux qu’on la traite, disait-elle. Je sais que c’est une maladie, mais elle me procure une sensation de bien-être. J’y ai trouvé et y trouve encore du plaisir, je ne peux le nier. Elle me donne l’impression d’avoir plus d’entrain, d’être plus vive, une impression que je n’ai pas eue depuis vingt ans. Ça a l’air comique. Mais je sais quand une bonne chose va trop loin et cesse d’être bonne. J’ai eu des pensées, des impulsions qui sont – comment vous dire ? – bon, gênantes et folles. C’était comme d’être un peu pompette, un peu éméchée, au début, mais, si ça va plus loin… [Elle mimait un dément agité de spasmes et bavant.] J’ai pensé que j’avais une maladie de Cupidon, c’est pour cela que je suis venue vous voir. Je ne veux pas que cela s’aggrave, ce serait horrible ; mais je ne veux pas qu’on la guérisse – ce serait tout aussi affreux. Je n’étais pas vraiment vivante avant d’être prise de ces remous. Pensez-vous pouvoir maintenir la maladie en son état actuel ?

Nous réfléchîmes pendant un moment, et notre traitement, heureusement, fut clair. Nous lui avons donné de la pénicilline pour tuer les spirochètes, mais les altérations cérébrales et les désinhibitions qu’ils avaient occasionnées étaient irréversibles.

Maintenant, madame K. a gagné sur les deux tableaux : elle jouit d’une semi-désinhibition, elle est délivrée de ses pensées et de ses pulsions sans qu’aucune menace ne pèse plus sur son contrôle de soi, et sans que le cortex ne coure le risque d’être plus gravement lésé. Ainsi ravivée, rajeunie, elle espère vivre jusqu’à cent ans. « C’est drôle, tout de même, dit-elle. Il faut remercier Cupidon ! »

POST-SCRIPTUM

J’ai été très récemment (en janvier 1985) confronté aux mêmes dilemmes et aux mêmes ironies du sort avec un autre patient (Miguel O.) qui avait été admis à l’hôpital avec le diagnostic de « manie » ; mais on se rendit rapidement compte qu’il souffrait d’une neurosyphilis parvenue à son stade d’excitation. Homme simple, il avait été valet de ferme à Porto-Rico et, à la suite de certains troubles de la parole et de l’ouïe, il avait du mal à parler ; le dessin en revanche lui permettait d’exprimer clairement et simplement sa situation.

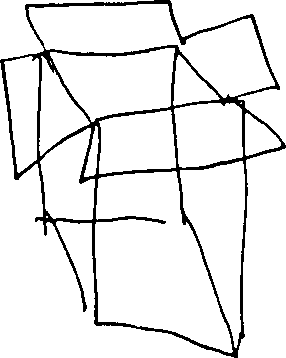

La première fois que je le rencontrai, il était fort excité ; alors que je lui demandai de recopier une figure simple (figure A), il dessina avec une grande virtuosité une construction tridimensionnelle (figure B) – du moins la vis-je comme telle jusqu’au moment où il m’expliqua qu’il s’agissait d’un « carton ouvert » à l’intérieur duquel il avait essayé de dessiner quelques fruits. Inspiré de façon impulsive par son imagination fiévreuse, il avait ignoré le cercle et la croix, mais retenu et concrétisé l’idée d’« enclos ». Un carton ouvert, un carton plein d’oranges, n’était-ce pas plus excitant, plus vivant, plus réel, que le morne dessin que je lui proposais ?

|

A |

B En état d’excitation : élaboration. (« Un carton ouvert. ») |

C

En état d’excitation : animation. (Fait voler un cerf-volant.)

D

Drogué, traité… Finies l’imagination et l’animation.

Quelques jours plus tard, je le revis, il était plein d’énergie, très actif, ses pensées volaient dans tous les sens. Je lui demandai de dessiner la même figure. C’est alors qu’impulsivement, d’une traite, il transforma le dessin original en une sorte de trapézoïde, un losange, et y attacha une ficelle avec un garçon au bout (figure C). « Garçon qui lance un cerf-volant, cerf-volant en train de voler ! » s’exclama-t-il tout excité.

Je le vis pour la troisième fois quelques jours plus tard, et le trouvai plutôt à plat, plutôt parkinsonien (on lui avait administré de l’haldol pour le calmer en attendant les derniers examens du liquide céphalo-rachidien). De nouveau, je lui demandai de recopier la figure et, cette fois, il la copia lourdement, correctement, en un peu plus petit que l’original (la « micrographie » due à l’haldol), sans les recherches, l’animation, l’imagination dont il avait fait preuve précédemment (figure D). « Je ne vois plus les choses, dit-il. Ça avait l’air si réel, si vivant avant. Est-ce que tout va me sembler mort après ce traitement ? »

Les dessins des patients atteints de parkinsonisme et « réveillés » par la L-DOPA présentent une analogie instructive. Si on demande à un parkinsonien de dessiner un arbre, il aura tendance à dessiner une petite chose maigre, rabougrie, chétive, un arbre d’hiver, dégarni de tout feuillage. Sous l’effet de la L-DOPA qui le « réchauffe », le « fait revenir », le ranime, l’arbre acquiert une vigueur, une vie, gagne en puissance imaginative – et en feuillage. Si la L-DOPA le surexcite, le rend euphorique, l’arbre peut devenir exubérant, s’orner de façon fantastique, exploser en efflorescence de branches et de feuillages nouveaux, auxquels s’ajoutent des arabesques, des enjolivures, des frisures, au point de faire disparaître tout à fait sa forme originale sous cette baroque élucubration graphique. Ce type de dessin, où la forme et la pensée premières sont perdues dans une jungle ornementale, est caractéristique du syndrome de Tourette et de ce que l’on appelle le « speed-art » des personnes sous amphétamines. L’imagination commence par être réveillée, puis elle s’excite et s’affole jusqu’à perdre toute limite et tombe dans l’excès.

Qu’il faille une intoxication ou une maladie pour délivrer, réveiller, une vie intérieure et une imagination qui sans elles resteraient calmes et dormantes, quel paradoxe, quelle cruauté, quelle ironie !

Ce paradoxe est au cœur de mon ouvrage Cinquante Ans de sommeil ; il est aussi responsable de la séduction exercée par le syndrome de Tourette (voir chapitres X et XIV) et, sans aucun doute, de cette insécurité particulière qui peut attacher quelqu’un à une drogue comme la cocaïne (connue, comme la L-DOPA ou le syndrome de Tourette, pour élever le taux de dopamine du cerveau). On comprend alors les commentaires effrayants de Freud sur la cocaïne, disant que la sensation de bien-être et d’euphorie qu’elle entraîne « ne diffère en rien de l’euphorie normale d’une personne en bonne santé (…) autrement dit, vous êtes tout simplement normal et il est difficile de croire que vous êtes sous l’influence d’une drogue quelconque ».

C’est la même paradoxale valeur qui peut faire que l’on s’attache aux stimulations électriques cérébrales : certaines épilepsies provoquent en effet une excitation et une accoutumance – et peuvent être auto-induites à répétition par ceux qui y sont enclins (comme les rats, dans le cerveau desquels on a implanté des électrodes, peuvent stimuler compulsivement les « centres de plaisir » de leur cerveau) ; mais d’autres épilepsies procurent la paix et un véritable bien-être. Car, même dû à une maladie, un bien-être peut être authentique et, si paradoxal qu’il paraisse, peut avoir un effet bénéfique à long terme, comme ce fut le cas pour madame O’C. et sa bizarre réminiscence convulsive (chapitre XV).

Nous nageons là dans des eaux étranges, où toutes les considérations habituelles peuvent être inversées – où la maladie peut être un bienfait, où la normalité peut devenir une maladie, où l’excitation peut être esclavage ou délivrance, et où la réalité peut tenir à un état d’ébriété et non de sobriété. C’est le royaume même de Cupidon et Dionysos.