Dos

En una mañana de abril, Pierce Moffett salió de su apartamento y bajó por la calle de los Arces en dirección al pueblo. En los jardines del camino los dueños de la casa estaban cavando, plantando, despojando las matas de su vestido invernal y cortándoles la hirsuta cabellera. Algunos se volvían para verlo pasar y casi todos lo saludaban.

—¡Buenos días! —respondía Pierce, efusivamente, feliz de que la gente lo saludara de ese modo, como si, de vuelta de los rigores de un planeta pétreo, reencontrara de pronto la natural comunicación entre la tierra y el hombre. Aquellas buenas gentes no podían imaginar lo insólito que le resultaba que personas desconocidas le desearan los buenos días en la calle. Los bendijo, bendijo los grandes traseros que sobresalían cuando ellos se encorvaban sobre sus arriates y macetas, bendijo los setos y las flores amarillo-limón de sus arbustos que empezaban a brotar en primavera, cómo era que se llamaban ¿no era forsythia?

Tenía tantas cosas que aprender, o reaprender, los nombres de las plantas y las flores y el tiempo de floración, los saludos usuales entre los ciudadanos y las usuales respuestas; las calles y los callejones del pueblo, sus tiendas, sus costumbres, su historia. Pierce suspiró hondamente. Tan lleno está de cosas este mundo curioso, pensó que podemos sentirnos como reyes dichosos.

Como reyes dichosos. Había dejado la calle de los Arces para tomar la del Río, (habrían meditado largo tiempo las familias fundadoras antes de elegir para sus calles esos nombres sencillos, obvios, Arce, Río, Colina) y luego bajó hasta donde la calle del Río se cruza con la del Puente y los edificios notables del pueblo miraban al rápido río pardo y al claro cielo primaveral. Allí en la esquina entró en un pequeño comercio cuyo letrero de latón rojo y blanco rezaba: «De todo un poco». Pidió un paquete del tabaco barato que fumaba, y advirtió que había revistas y dulces, chicles, cigarrillos, una buena selección, en una alta estantería de madera, incluyendo uno o dos periódicos de lo más abstrusos, a los que Pierce había supuesto que ahora tendría que suscribirse, pero no. Vagabundeó al azar hacia el fondo de la larga tienda en penumbra. Había una pequeña fuente de soda con una tapadera de mármol auténtico y tres o cuatro taburetes, hizo girar uno con la mano, al pasar, y el taburete gruñó como suelen hacerlo esos taburetes. Había un aviso adosado junto a las pilas de periódicos del día, advirtiendo que quienes quisieran un ejemplar del New York Times dominical, debían anotarse con antelación.

Bueno.

Hacía tiempo que Pierce había cesado de adquirir ese inmenso fajo de letra impresa; se había convencido de que lo que confería al domingo ese carácter peculiar que tenía para él —un carácter que conservaba en todas las estaciones, y en toda suerte de clima, una cualidad vaga y agobiante, jaquecosa— no era Jehová, clamando respeto por su día y envenenándolo incluso, para los no creyentes, no era eso en absoluto, sino una especie de gas que emanaba del mismísimo Times dominical, un gas con ese olor acre de la tinta de imprenta, un gas narcotizante, nauseabundo. Y en verdad, los síntomas parecieron aliviarse al menos en parte, cuando empezó a dejar de comprarlo. Aunque tal vez aquí, en el campo, sus efectos pudieran neutralizarse. ¿Y qué diablos se podía hacer un domingo? Tal vez tuviera que empezar a ir a la iglesia.

Un poco más hacia el fondo (la tienda era más larga y estaba más llena de cosas de lo que parecía desde la calle) había exhibieres de papelería y útiles escolares, plumas y lápices, cinta engolada, cola y pilas de andadores largos del mismo amarillo que pellas flores que acababa de ver. Había también cintas para máquina de escribir, y frasquitos de pintura blanca para despintar errores: había gomas de borrar, en forma de rombo y de roseta. En verdad, todos los utensilios necesarios para su nuevo oficio, y todo parecía de la mejor calidad y recién desempacado.

—¿Puedo ayudarlo en algo, señor? —preguntó la señora del mostrador, cuyas gafas gatunas estaban provistas de una cadena de cuentas que le colgaba a la espalda y se balanceaba cuando ella giraba la cabeza.

—No, sólo miraba. —De una hilera de libros de contabilidad de diferentes tamaños sacó uno alto y delgado, con los cantos y el lomo encuadernados en cuero o cuerina marrón, y la palabra registro impresa en altas letras dentadas sobre la tapa dura y gris. ¿Sería posible que aún siguieran fabricándose modelos tan antiguos? Tal vez sólo para llevar la contabilidad de negocios como éste. El canto era marmolado y el precio sorprendentemente alto.

Decidió comprarlo para escribir en él la crónica de su nueva vida en el campo. No estaba tan seguro de su prosa como debía estarlo ahora que su vida iba a depender de ella, y había oído decir que llevar un diario era una forma de mantener afiladas las herramientas. Además sería bueno tener algo que hacer cuando los largos crepúsculos se eternizaran en las calles de Jambas de Blackbury.

Una vez fuera, a la pálida luz del sol, miró calle arriba y calle abajo, hacia el puente del río Sombra (estrecho y de piedra) y hacia el puente del Blackbury, del otro lado, (ancho y de hierro negro). Más allá del puente, las aguas rutilaban y temblaban. Entrecerrando los ojos Pierce creyó ver las aguas distintas de los dos ríos confluyentes —frías unas y claras, lentas y opacas las otras—, una ilusión, sin duda. Justo detrás de él, al volverse, se hallaba la biblioteca. Perfecto.

Era una especie de mezcla de estilo rústico y románico, el menos adecuado por cierto para las necesidades de un edificio público; una buena porción de él servía para sostener una cúpula enorme e inútil. En una baldosa encastrada en la pared del vestíbulo de pizarra fósil, había una hoja y posiblemente la huella de un animal. El interior era fresco y luminoso, esa cúpula, al menos, dejaba entrar a sus anchas la luz del sol; las alas y las galerías de extraño diseño cada una tenían una función; era un lugar agradable. Otra mujer de cierta edad con las gafas colgando de una cadeneta (al parecer esas mujeres iban a ser importantes para su nueva vida; una lo había atendido ya en el Banco) presidía el mostrador central. Solicitaría una credencial, aunque sólo fuera para divertirse un poco; pues allí, cerca de la puerta, para aquellos que no querían internarse más, o no se atrevían a hacerlo, había una hilera de los best-sellers más recientes, volúmenes de colores vivos envueltos en celofán como cajas de bombones.

Uno de esos libros era El carro de Faetón, cuyo tremendo éxito podía augurar, pensaba Julie, el éxito del suyo. Pierce lo cogió. Una faja de papel, debajo del celofán, aseguraba que era el libro de la semana, cosa que a ningún autor le agradaría dijeran del suyo, aunque fuese verdad.

Él conocía el libro, por supuesto, su contenido resumido podía leerse en las gacetillas y sus premisas eran inevitables en los programas literarios de la televisión. Alguna vez en tiempos remotos, astronaves venidas de allende la tierra habían aterrizado en nuestro planeta, e inteligencias alienígenas habían habitado entre nosotros; y no sólo eran responsables de la mayor parte de los titánicos e inexplicables monumentos de la prehistoria (Stonehenge, etc.), sino que habían dejado también rastros de su visita en el corpus de los mitos universales, y hasta sus retratos en muros rupestres y tumbas. Una curiosa forma de euhemerismo. Los antiguos dioses, no eran dioses, no, absurdo; lo que sí eran, en realidad, eran seres del espacio exterior.

También a muchos de sus estudiantes les había encantado esta explicación de la historia.

Abrió el libro por la mitad. Había una foto de un Tor desnudo, coronado por una torre. ¿El «faro» de Glastonbury?, preguntaba la leyenda. El trazado a través de toda Britania de las legendarias líneas ley converge en Avalon (pág. 195), Pierce buscó esa página.

«El hecho de que líneas rectas, cartografiables, de enorme longitud, atraviesan las islas británicas, uniendo entre sí iglesias, menhires, picos de montaña y “lugares” sagrados de toda especie, fue establecido por los investigadores en la década de los años veinte». A Pierce siempre le causaban gracia los «investigadores» y «estudiosos» de libros como éste; los lectores imaginarían científicos interesados, posiblemente con túnicas de laboratorio, y no la Caterva de chiflados y excéntricos que en realidad compilaban esta suerte de «investigación». «Al mismo tiempo, en los campos que circundan Glastonbury, se descubrieron gigantescas figuras astrales, formando un círculo de muchas millas de diámetro e imposible de percibir excepto desde el aire. ¿Para qué fines podía servir el “Templo estelar de Glastonbury”? ¿Una suerte de mapa astral, para guía de los visitantes que llegaran por otras rutas que la tierra y el mar…?».

Santo Dios, pensó Pierce, cerrando de golpe el libro y volviéndolo a insertar en la hilera. Templos astrales y líneas ley, ovnis y gigantes formados por el paisaje ¿no se daban cuenta de que lo que en verdad era real, permanentemente asombroso, era la capacidad humana de seguir descubriendo cosas como éstas? Dadle a uno de esos buscadores un mapa de Pensilvania o Nueva Jersey o las Lejanas, y descubrirá «Líneas ley»; dejad que los seres humanos miren hacia arriba el tiempo suficiente en una noche estrellada, y verán rostros que los observan desde el firmamento.

Eso es lo interesante, ésa es la cuestión: no por qué hay líneas ley, sino por qué la gente las encuentra; no qué planes tenían para con nosotros aquellos seres de otros mundos, sino por qué pensamos que ha existido siempre, de alguna manera, un plan.

Julie entendería esto. Debería entenderlo. Tenía que entenderlo.

Se encaminó hacia el atrio central (irritado, excitado, viendo en su imaginación, como desde una altura, colinas verdes y ríos azules). La novela, la biografía, la ciencia ramificada. Significados. A su entender el ser humano tenía cinco necesidades fundamentales: alimento, cobijo y vestido si eso no era cobijo, sexo y amor si es que eran cosas diferentes. Sentido. Un hombre que no ha encontrado un sentido puede agostarse y perecer tan ciertamente como si se lo privara de agua o de alimento.

Caminando al azar, se había internado entre las estanterías de Ficción, paseando la mirada por esas cosas que en general no valían la pena; por alguna razón, le parecían más tristes que la ciencia y la filosofía que dejara de lado. Un poco más adelante, una mujer joven sacó uno de esos libros, echó una ojeada entre las páginas, sonrió y se lo llevó; qué, se preguntó Pierce. Norton. Norris. Nofzinger. El lejano recodo del camino, por Helen Niblick. Mitchel, bueno, éste, por supuesto, en numerosos ejemplares. Mackenzie, Macauley, MacDonald. Ros Lockridge, Joseph Lincoln.

Y ¡vaya! ¡Mira por dónde!

Cuando, por mera curiosidad, había ido a buscarlo a la biblioteca de Nueva York más próxima a su casa, no había encontrado uno solo; y aquí los había por docenas; o una docena por lo memos. Las Obras Completas. ¡Mira tú por dónde!

Ahí estaba Manzanas mordidas, ¿no era ése sobre Shakespeare? y aquí El libro de los cien capítulos, que lo había aterrorizado y fascinado en su adolescencia. Y muchos más que él no había leído, o no recordaba haber leído. Pero por qué, se preguntó, una biblioteca pequeña como ésta tendría todos esos libros. Kraft, al fin y al cabo, nunca había sido un Shellabarger o un Costain. Rozó uno o dos lomos, sacó un volumen, recordando la intensa ansiedad que la llegada de alguno de ellos despertaba en él cuando aparecía en la caja mensual de la biblioteca pública; cómo se instalaba para disfrutarlo como para una comilona, acompañado de leche y bizcochos.

Quizá también en alguno de éstos, como en el libro sobre Bruno, había encontrado material; claro que debió de encontrarlo, el material que le sirviera para inventar su Ægypto. Aunque estaba convencido de que cualquier cosa que hubiera encontrado en ellos no habría hecho más que confirmar la existencia de ese país; y que su descubrimiento de Ægypto era anterior a su descubrimiento de Kraft. Estaba segurísimo.

Ya propósito, ¿cómo había descubierto a Kraft?

Un día, uno de esos libros había venido en la caja, en respuesta aun pedido suyo, o de Sam, o de Winnie, aunque Winnie prefería otro tipo de evasiones. ¿Qué había pedido él?, Relatos Históricos. ¿Eso era lo que le había traído a Kraft? ¿Y cuál había sido el primero que recibió? ¿Fue Bruno, u otra de esas ficciones, lo que le indujeran a pedir otras? ¿Las había pedido, o habían llegado, simplemente?

Colocó de nuevo en el estante el que había sacado.

Cuando tuviese una credencial.

Había otros tesoros que Pierce descubría. Este edificio-pastel estaba relleno y aderezado de cosas buenas. El DNB. El Cambridge Modern History. La Enciclopedia Católica, una vieja edición, repleta de rarezas, de las que las nuevas ediciones se avergonzaban o que preferían no incluir, un campo excelente donde ramonear. Y había una multitud de antiguos infolio, con grabados grandes y lujosos, y álbumes de láminas, atlas botánicos en varios volúmenes, y libros sobre pájaros encuadernados en piel, los veraneantes ricos de otras épocas habrían donado esos tesoros a su biblioteca comarcal. Los altos anaqueles que circundaban la sala de lectura estaban repletos de ellos. Pierce se había detenido a la entrada de este salón agradable (mesas de madera clara, lámparas verdes, retratos oscuros) cuando, en el extremo opuesto, una mujer, arrodillada hasta entonces frente a una estantería se levantó con un grueso volumen entre los brazos y se volvió para mirar a Pierce; o más bien volvió hacia él, sin ver, sus ojos oscuros y fue a sentarse, con el libro, ante una mesa en la que había otros libros y papeles desparramados.

¿Podría ser? Desde luego aquella noche había sido oscura y breve, y meses atrás. Y sería extraño que casi la primera persona con que se encontrara en el pueblo fuese una de aquellas dos o tres que ya había conocido. Sin embargo parecía ella. Siguió mirándola y, cuando ella lo volvió a mirar, él sonrió, pero ella no dio señales de reconocimiento.

Tenía que ser ella.

Dio la vuelta entera a la sala y se detuvo cerca de su mesa. Además del libro —era un diccionario biográfico, abierto en Emerson— ella estaba provista de papel milimetrado, y lápices, y una calculadora; al parecer estaba trazando curvas de alguna especie, uno de cuyos ejes estaba jalonado en años.

—Hola —dijo él. Ella alzó los ojos y lo miró, un gesto amable para enfrentar a un posiblemente fastidioso y obviamente varón desconocido.

—¿Señora Mucho? —dijo él.

La expresión cambió.

—No —dijo ella.

—Perdón —dijo él—. Mi nombre es Pierce, estoy seguro de que nos conocemos.

—Yo creo que no.

—Su nombre es…

—Mi nombre es Ryder.

Santo Cielo.

—Oh.

—Yo no lo recuerdo.

—Perdón, perdón —dijo él—. En realidad soy nuevo en el pueblo. Es que se parece mucho a alguien que conozco.

—Lo siento —dijo ella, su rostro ahora definitivamente cerrado, como si hubiera decidido que le estaba tomando el pelo, o tratando de abordarla, y que ya era suficiente.

—Bueno —dijo Pierce—. Una equivocación.

—Ajá —dijo ella.

Él se inclinó levemente, a modo de despedida, y se alejó con prestancia, para que no lo tomaran por un ligón. En cierto sentido no se le parecía en nada; o por lo menos no a la imagen que él conservaba de ella, y que el tiempo, sin duda, había alterado y retocado sensiblemente. Y sin embargo, esa cascada de pelo oscuro que le caía por la espalda, él la había visto retorcer para escurrir el agua del río.

Mientras tramitaba su credencial con la señora del escritorio, la miró por encima del hombro, y la sorprendió observándolo; y volver a enfrascarse, no instantáneamente, en su libro, o en lo que fuera la tarea que estaba realizando.

Podía ser, desde luego —pensó mientras subía la colina de regreso a casa—, que el «Señora Mucho» con que la saludara, un tanto desenfadado, no le hubiera hecho ninguna gracia, y hubiera decidido cortar por lo sano. Ryder— ¿era ése el nombre que dijo?—, tal vez su nombre de soltera, por el que quería que ahora la llamaran.

O podía ser —era una idea que ya otras veces se le había ocurrido, casi siempre cuando llamaba a alguna de sus amantes por el nombre de otra, cosa que él y todos los hombres hacían y que nunca había oído en labios de una mujer—, podía ser que hubiera sólo una mujer que aparecía en su vida una y otra vez bajo diferentes formas y con diferentes nombres, disfrazada de ella misma.

En ciel un dieu, en terre une déesse. Y hete aquí que ahora aparecía otra vez.

No porque fuera demasiado significativo desde luego. Él había pronunciado su voto y tenía por delante un largo año de trabajo. Cuando llegó al n.° 21, una vetusta furgoneta color chocolate descargaba cajas y cajas de libros, los suyos, que llegaban con considerable demora, pero bueno, llegaban al fin.

—Tú no eres de este mundo —dijo Beau Brachman.

—¿No? —preguntó Pierce.

—No. En el jardincillo de Beau, Pierce tomaba el sol en compañía de su vecino. De momento, la hierba era de un verde tierno, y de las yemas de todos los arces de la calle de los Arces, brotaban emergiendo laboriosamente hojitas bebé de un verde amarillento. El problema de cómo crecían esas hojas, pequeñas pero perfectas como piedras preciosas, transformándose en hojas de forma idéntica pero mucho más grandes, un problema que Pierce dejara de lado sin resolver cierto día de abril varios años atrás, le volvía a la mente. Intercalados entre las hojas, había racimos de esas semillas aladas que tienen los arces, que podías ponerte, recordó, sobre el pecho del lado izquierdo como si fuera la insignia de un aviador, o separarlas con delicadeza y calzártelas sobre la nariz. O ambas cosas. Por qué no.

—Aunque lo hayas olvidado en realidad eres de otra parte —dijo Beau—. Éste no es tu mundo, aunque aparente serlo. Este cosmos. Llegas a él, venido de muy lejos; atontado por la larga travesía, has olvidado por completo que estabas de viaje. En el momento de partir eras un cuerpo astral, pero durante el viaje la realidad te ha ido cubriendo, vistiéndote de sustancia como de un capote. En el interior sigue estando el cuerpo astral. Pero ahora envuelto y dormido.

—Uh hú —dijo Pierce—. Y tú, entonces ¿de dónde eres tú, de dónde has venido?

—¿Vidas atrás? —dijo Beau.

—Vidas atrás. En el principio.

—Bueno, supongamos —dijo Beau— que nosotros, nosotros almas, vinimos del espacio exterior. De las estrellas. Supongamos que nos hemos perdido en el camino; y nos hemos detenido aquí, adoptando una forma adecuada al bajo nivel de evolución de este planeta. Y supongamos que hemos vivido aquí tanto tiempo de esa forma, que hemos perdido la memoria.

—Hum. —Esas estrellas, pensó Pierce, debían de ser las mismas que aquellas de donde vinieron, en el Carro de Faetón, los bondadosos alienígenas, los que enseñaron las artes a los hombres.

—Pero allá, ellos sí recuerdan —dijo Beau, como si estuviera improvisando—. Ellos piensan en nosotros, y esperan que nosotros recordemos y regresemos. Y es posible, incluso, que envíen mensajes, mensajes que puedan ser oídos por nuestro cuerpo astral.

—Que está dormido.

—Ese es el mensaje —dijo Beau—. Despertad.

Un pequeño coche deportivo rojo acababa de doblar la última esquina de la calle de los Arces y avanzaba hacia la casa de Beau.

—Pero más allá de todas esas estrellas está Dios en esta historia —dijo Beau—. Y por muy lejos que lleguemos en nuestro viaje de regreso, no llegaremos a nuestro verdadero hogar hasta que no hayamos llegado a Dios. De donde hemos partido.

El coche pasó de largo por el jardín donde Beau y Pierce conversaban, y en seguida se detuvo bruscamente. Del asiento del acompañante, salió una niñita de dos o tres años que corrió hacia Beau, ofreciéndole ya la muñeca que llevaba y llamándolo a gritos. Luz de sol en su pelo dorado, los ojos claros llenos de vida, se le antojó a Pierce singularmente hermosa. Detrás de ella, emergiendo con dificultad del asiento bajo y cóncavo del coche miniatura, emergió un hombre moreno y macizo que llamó a la niña:

—¡Sam!

—Hola Sam. Hola Mike —dijo Beau apaciblemente, sin levantarse del tocón en el que estaba sentado al sol.

—Hola —saludó el hombre austero llamado Mike, que parecía abrumado de problemas o preocupaciones—. Su madre pasará luego a recogerla. Eh, Sam, hasta luego. —Esto último con un dejo de reproche a la niña, que ya estaba trepando a las rodillas de Beau. Sumisamente ella bajó de un salto de los brazos de Beau para acudir a recibir el beso; mientras lo recibía, la mirada recelosa de su padre se posó en Pierce, y saludó evasivamente con la cabeza—. Hasta luego, Sam. Mami vendrá más tarde.

—Más tarde —repitió Sam. Del coche rojo había salido una mujer alta, con una espesa cabellera oscura; estaba empujando hacia atrás la capota de lona. Primer día templado del año. Su mirada, también evasiva, se posó de soslayo, por un instante, en el jardín, la niña, Mike, Beau. Pierce.

Su marido soltó a la niña y corrió hasta donde ella luchaba con el coche, quizá no convertible, al fin y al cabo.

—Su nombre —aventuró Pierce—. Es Mike Mucho.

—Ajá —dijo Beau.

Con un gesto brusco, Mike tomó a su cargo la cuestión de la Capota y ella se la cedió. Su mirada recayó una vez más como al azar en Pierce sin dar señales de reconocimiento.

Que un rayo me parta si no es idéntica a la mujer de la biblioteca. ¿Ryder? Ryder. Que me cuelguen si no. Su confusión había sido comprensible, más que eso, había sido casi necesaria.

—Y ella se llama Rosie —le dijo a Beau, en el momento en que la mujer, con una sacudida de la oscura cabellera, se volvía y se insertaba ágilmente en el asiento del conductor.

—En todo caso, Rose, creo —dijo Beau.

El coche de juguete, ahora descubierto, arrancó y partió, mientras el brazo de Mike Mucho se extendía posesivamente sobre el respaldo del asiento de su esposa. Todavía buenos amigos, al parecer.

—De modo que tú no perteneces a este mundo —dijo Beau, mientras con un juego de manos profesional levantaba a la niña en vilo y la sentaba sobre sus hombros—. Sólo pareces pertenecer a él, nunca puedes decir «Éste es el mundo al que pertenezco». A lo sumo puedes decir «Éste lugar es como si lo fuera». Este día. Este lugar. Éste es como si fuera el lugar al que yo pertenezco.

De ser así (y Pierce no creía en absoluto que lo fuera, porque esa herejía, la que Beau proponía, él la conocía, y ahora conocía también a Beau) Pierce tendría entonces que decir: Éste lugar se parece, se parece muchísimo al lugar al que yo pertenezco.

—Entremos —dijo Beau—. Tomemos un té.

—No gracias —dijo Pierce—. Vuelvo a mis libros. —La niña, llevada a la casa en andas, volvió la cabeza, primero a la izquierda y luego a la derecha, mirando a Pierce con franca curiosidad.

¿De dónde había sacado ella esos ricitos de oro?

Encima de la cama de Pierce, encuadrados en dos hileras de dos, los cuatro volúmenes de los Estudios históricos, de Frank Walker Barr, mostraban el cuadro completo que había sido cortado en cuartos para ilustrar las cubiertas. Lo que representaba, sin embargo, era imprevisible: aquí un hombre presentando un suplicatorio ante unos lictores; allí un mendicante cubierto de harapos que llega al atrio de un templo clásico; sombrías criaturas miltonianas, con alas de murciélago, en fuga por el aire, una legión de ángeles, o en todo caso de damas altas y nobles, con vestiduras flotantes y provistas de alas pesadas, alas gris torcaz, subiendo hacia una oscuridad en el centro del cuadro, donde confluían las cuatro esquinas de los libros.

Libros del Urogallo. «Su» editor. Ojalá, pensó, si alguna vez terminara su libro, y si en realidad fuera publicado, ojalá el diseñador que proyectara estos volúmenes se compenetrara profundamente con el suyo… sí, sí.

Los recogió, recogió este cuerpo del tiempo, y lo alineó en un estante que corría a lo largo de la pared de la izquierda; con un quejido se inclinó sobre otra caja repleta de libros, y con su cortaplumas rasgó la cinta adhesiva que la sellaba. Con un quejido, porque la espalda y los miembros le dolían aún a consecuencia del imprevisto ejercicio de empujar muebles y de llevar las cajas escalera arriba, además de los tablones para los anaqueles, que había instalado a lo largo de las paredes del cuarto principal de su apartamento, biblioteca, alcoba y taller, todo en uno. Había esperado contar con la ayuda de Spofford para los estantes, pero no pudo dar con él, y los había confeccionado él mismo, malhumorado y deprisa y por supuesto no a la perfección. Además, era ya evidente que no habría en ellos espacio para todos aquellos libros.

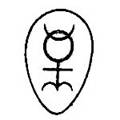

Cogió dos grandes puñados, y echó una ojeada a los lomos. Sus libros habían sido acomodados en esas cajas por tamaño, no por contenido, y éstos eran todos chiquitines, un libro de cocina, algunas viejas agendas de bolsillo, el libro de misa de su infancia (Nuestro misal dominical), una Biblia pequeña, varios volúmenes de Shakespeare en la edición de Yale y el Monas hieroglyphica de John Dee. Éstos los descargó negligentemente en un estante, apartando sólo el Dee para colocarlo con los otros de su misma naturaleza, en la pared de la izquierda: un libro pequeño y delgado, encuadernado en rojo, con el signo, la Mónada, estampado en la cubierta, e impreso una vez más en la portada, reproducido, en esta edición barata, del original de 1564:

En su libro, él tendría que aclarar algunas cosas acerca de este símbolo —de cómo fue creado, y de las grandes esperanzas que el doctor Dee cifraba en él, y sus ulteriores raras reapariciones en historia de Ægypto—. Tendría que aventurar una forma de explicación además. Y el poder que un símbolo como éste en un tiempo pareció encarnar, una combinación geométrica o un anillo-enigma universal, suma de una docena de diferentes glifos elementales, planetarios, matemáticos, un sello de silencio y una promesa de revelación.

Para ello, naturalmente, tendría que empezar por comprenderlo él mismo, y sentir su poder; y la verdad era que no lo comprendía. Y él no era el único; el erudito que tradujera el volumen se había sentido obligado a interpolar, en el gnómico y hermético latín de Dee, algunas conjeturas en cuanto al sentido:

Todos se verán obligados a admitir [como un hecho] extremadamente raro que (para la memoria imperecedera de los hombres) esta [obra] esté sellada con mi sello londinense de Hermes, de manera que no haya ni siquiera un solo punto superfluo, y que ni un solo punto pueda faltar [en ella], a fin de significar aquellas cosas que hemos dicho (y cosas aún mucho más grandes).

Dio vuelta a la página. Una advertencia: Algunos hombres podrán extraviarse en el «laberinto» del pensamiento de Dee, «torturar sus mentes de manera inimaginable [y] descuidar sus asuntos cotidianos», otros «impostores y meros espectros de hombre» negarán tajantemente las verdades aquí contenidas. Hum.

Lo que a él, Pierce, le gustaría para su libro sería una portada barroca como ésta: un portal grabado, a la vez austero y burlesco, con pilares, dintel, y basamentos, todos con sus inscripciones y emblemas, Tierra, Aire, Fuego, Agua, citas en latín y griego en banderas ondulantes, Mercurio con el casco y los pies alados, llevándose el dedo a los labios. Por encima de la dedicatoria (¡al emperador Maximiliano!) había una divisa:

Qui non intellegit, aut taceat aut discat.

Lo cual quería decir, veamos:

Quien no comprenda que calle o aprenda.

A ver ¿cuál era su caso? Podía ser, desde luego, que entrara en las dos categorías: estúpido e impostor, que no supiera nada y dijera mucho. Cerró el Monas hieroglyphica y lo deslizó con los otros libros que debería frecuentar, sus Fuentes Secundarias: el Bruno de Kraft, Barr en sus cuatro gruesos volúmenes, los seis más voluminosos aún de Thomdike; el viejo libro de texto de astronomía de Earl, el diccionario de Lewis y Short, y un diccionario de ángeles; con docenas de otros, en el anaquel de la izquierda, la lógica de cuya asociación por el momento sólo Pierce podía discernir. Que los demás aprendan o callen.

¿Y tenía él alguien a quien dedicarlo? No, no tenía. Aunque se le ocurrió, por primera vez en ese instante, qué regalo único podía significar una dedicatoria; tan generosa, y halagadora, y gratuita por añadidura.

Lo que su libro podía contener (pensó, retrocediendo unos pasos y contemplando con los brazos cruzados los lomos de su colección, algunos colocados boca abajo) era algo así como una nota del autor.

Sí. Una nota del Autor. Este libro, más aún que la mayor parte de los Ubros, no, como lo son la mayoría de los libros, también este libro es —y más aún que la mayoría— un libro hecho de otros libros. El autor desea reconocer. De cuya inagotable y profunda erudición, de cuyas audaces especulaciones, de cuya… Esta fantasía en torno a sus temas.

Una disculpa, tal vez, anticipada, por el uso que se proponía hacer de ellos, y las compañías que les haría frecuentar.

Dio media vuelta y abrió otra caja. Estaba llena de libros voluminosos: un gran diccionario y un gran libro ilustrado sobre relojes, algunos volúmenes de su Británica de 1939 heredada a la muerte de Sam, un imponente Shakespeare y una enorme Biblia.

Esta última (Douai), pesada en sus manos, lo tentó a probar un sortilegio.

La puso sobre la cama, la abrió, palpó la densa escritura, y con los ojos cerrados pasó rápidamente las páginas. Se detuvo. Con los ojos siempre cerrados puso un dedo sobre un texto y lo miró con tutela. Isaías:

Con alegría partiréis, y en paz seréis llevados; montañas y colinas prorrumpirán ante vosotros en gritos de alegría y todos los árboles del campo aplaudirán.