Capítulo

6

Una vez, cuando era muy joven, mi madre de acogida me llevó a la piscina pública. Fue hace mucho tiempo, un recuerdo tan lejano que apenas lo guardo ya en la memoria. Debía de tener unos tres o cuatro años.

Conservo una imagen: un grupo de edificios de extrañas formas a un lado de la calle. Los había visto antes y siempre me había preguntado por lo que eran. Parecían pequeñas cúpulas blancas y había tres o cuatro, del tamaño de casas.

Al pasar junto a ellos, me volví hacia mi madre de acogida: «Mamá, ¿qué son esas cosas?»

«Ahí es donde van los locos», me respondió.

No me había dado cuenta de que era un hospital psiquiátrico. Pero estaba bien saber dónde se encontraba. Durante muchos años, cuando alguien sacaba el tema de la salud mental, le explicaba dónde estaba el hospital. De niño me sentía orgulloso de saber a dónde llevaban a los locos cuando se volvían..., bueno, locos.

A los doce años o así, recuerdo haber pasado de nuevo junto al mismo lugar con una familia de acogida diferente. Entonces ya sabía leer (era bastante avanzado para mi edad, ya veis). Me fijé en el cartel que colgaba de los edificios abovedados.

No decía que se tratara de un hospital psiquiátrico, sino que era una iglesia.

De repente lo entendí. «Ahí es donde van los locos» significaba algo muy distinto para mi madre de acogida de lo que significaba para mí. Me había pasado todos aquellos años explicándole con orgullo a la gente dónde estaba el hospital, sin saber que me equivocaba por completo.

Esto será relevante, en serio.

Entré en la heladería y procuré prepararme para lo que fuera. Había visto neveras que resultaban ser salas de banquetes ocultas. Había visto bibliotecas que en realidad eran oscuros escondites de cultos malvados. Supuse que un sitio que parecía una heladería sería algo completamente distinto, como unas instalaciones de pruebas de ceras explosivas (en plan: «¡Ja! ¡Lo tienes bien merecido por escribir en la pared, Jimmy!»).

Si la heladería era una tapadera, tapaba pero que muy bien. Parecía recién sacada de los años cincuenta, incluidos los colores pastel, los taburetes junto a las mesas y las camareras vestidas con faldas a rayas rojas y blancas. Aunque dichas camareras servían banana splits y batidos de chocolate a un puñado de clientes con ropajes medievales.

En la pared había un cartel que anunciaba con orgullo que aquel lugar era un «¡Auténtico restaurante de las Tierras Silenciadas!». Cuando la tía Patty y yo entramos, todos guardaron silencio. Fuera, otras personas se asomaban por las ventanas y me miraban.

—No pasa nada, gente —proclamó la tía Patty—. En realidad no es tan interesante. Lo cierto es que huele un poco mal, así que casi mejor que guardéis las distancias.

Me puse como un tomate.

—¿Te has fijado en cómo he evitado que se te acerquen para adularte? —me dijo, dándome unas palmaditas en el hombro—. Ya me darás las gracias después, cielo. ¡Iré a buscar a Folsom!

La tía Patty se abrió paso por el abarrotado comedor. En cuanto desapareció, los habitantes de los Reinos Libres empezaron a acercarse sin hacer caso de su advertencia, aunque vacilaban; incluso los hombres de mediana edad parecían tímidos como niñitos.

—Estooo... ¿puedo ayudaros en algo? —pregunté al verme rodeado.

—Eres él, ¿no? —preguntó uno de ellos—. Alcatraz el Perdido.

—Bueno, no me siento tan perdido —respondí, cada vez más incómodo.

Tenerlos tan cerca y tan pasmados... Bueno, lo cierto es que no sabía cómo reaccionar. ¿Cuál era el protocolo correcto para un famoso que lleva un tiempo desaparecido cuando se revela por primera vez ante el mundo?

Un joven admirador de unos siete años resolvió el problema. Se acercó y me mostró un trozo de cristal cuadrado de unos trece o catorce centímetros de lado. Era transparente y plano, como si lo hubieran cortado de una ventana. Después me ofreció el cristal con mano temblorosa.

«Vale —pensé—. Esto es raro.»

Fui a coger el cristal. En cuanto lo toqué, empezó a brillar y el chico que me lo había dado tiró de él con ansia. Entonces vi que mis dedos habían dejado relucientes huellas en él; al parecer, era su versión de pedir un autógrafo.

Los demás empezaron a acercarse. Algunos tenían cuadrados de cristal. Otros querían estrecharme la mano, hacerse fotos conmigo o que utilizara mi Talento para romper algo suyo de recuerdo. Puede que aquel trajín hubiera molestado a otra persona, pero después de una infancia en la que se burlaban de mí (por romper cosas) o me temían (por romper cosas), estaba más que dispuesto a que me adularan un poco.

Al fin y al cabo, ¿no me lo merecía? Había evitado que los Bibliotecarios consiguieran las Arenas de Rashid. Había vencido a Blackburn. Había salvado a mi padre de los horrores de la Biblioteca de Alejandría.

El abuelo Smedry estaba en lo cierto: había llegado el momento de relajarse y disfrutar. Dejé huellas de dedos, posé para fotos, estreché manos y respondí preguntas. Para cuando regresó la tía Patty, estaba en plena narración teatral de mi primera infiltración con el abuelo Smedry.

Aquel día en la heladería fue cuando me di cuenta de que algún día podría llegar a ser un buen escritor. No se me daba mal contar historias. Espoleaba el interés de la gente con información sobre lo que se avecinaba, dando pistas sobre el final, pero sin revelarlo nunca.

Por cierto, ¿sabéis que ese mismo día, más tarde, alguien intentará asesinar al rey Dartmoor?

—Vale, vale —dijo la tía Patty mientras apartaba a mis fans a empujones—. Dadle un poco de espacio al chico. —Después me agarró por el brazo—. No te preocupes, cielo, yo te rescataré.

—¡Pero...!

—No hace falta que me des las gracias —repuso ella, y después, en voz más alta, anunció—: ¡Que todo el mundo retroceda! ¡Alcatraz ha estado en las Tierras Silenciadas! No querréis coger alguna de esas locas enfermedades de los Bibliotecarios, ¿no?

Vi que muchos palidecían y que la multitud retrocedía unos pasos. La tía Patty me condujo entonces a una mesa ocupada por dos personas. Una era un joven de unos veinte años con pelo negro y rostro aguileño, que me resultaba vagamente familiar. Me di cuenta de que debía de ser Folsom Smedry; se parecía mucho a su hermano, Quentin. La joven que estaba sentada frente a él vestía una falda granate y una blusa blanca; tenía la piel oscura, y llevaba las gafas colgadas de una cadena.

Si os soy sincero, no me esperaba que la Bibliotecaria fuese tan guapa, ni tan joven. Sin duda, hasta ahora no había conocido a ninguna tan bonita. Que sí, que a la mayoría las había conocido intentando matarme, así que quizá no fuera del todo justo.

Folsom se puso de pie.

—¡Alcatraz! —exclamó mientras me ofrecía una mano—. Soy Folsom, tu primo.

—Encantado de conocerte. ¿Cuál es tu Talento?

Ya había aprendido que debía preguntárselo a los Smedry en cuanto los conocía. Sentarse a comer con un Smedry sin conocer su Talento era un poco como aceptar una granada de mano sin saber si habían sacado el pasador.

Folsom sonrió con modestia mientras nos estrechábamos la mano.

—En realidad no es un Talento demasiado importante. Verás, sé bailar bastante mal.

—Ah, impresionante.

Intenté que sonara sincero, aunque me costó. Es que es muy complicado felicitar a alguien por bailar mal.

Folsom sonrió, encantado, y me soltó la mano para indicarme con un gesto que me sentara.

—Es fantástico conocerte al fin —dijo—. Ah, y le daría a ese apretón de manos un cuatro de seis.

—¿Perdona? —pregunté mientras me sentaba.

—Cuatro de seis —repitió, sentándose a su vez—. Firmeza razonable con buen contacto visual, pero un pelín demasiado largo. En cualquier caso, permíteme que te presente a Himalaya Rockies, antigua habitante de las Tierras Silenciadas.

Miré a la Bibliotecaria y después le ofrecí la mano, vacilante. Casi esperaba que sacara una pistola y me disparase (o que, al menos, me regañase por devolver tarde algún libro).

—Encantada de conocerte —me saludó mientras aceptaba mi mano sin tan siquiera intentar apuñalarme—. He oído que creciste en Estados Unidos, como yo.

Asentí. La chica tenía acento de Boston. Solo había salido de Estados Unidos en un par de ocasiones y últimamente estaba deseando huir de allí, pero sentaba bien dar con alguien de mi tierra natal.

—Entonces, estooo, ¿eres una Bibliotecaria? —le pregunté.

—Una Bibliotecaria en rehabilitación —me corrigió ella rápidamente.

—Himalaya desertó hace seis meses —me explicó Folsom—. Nos trajo información muy interesante.

«Seis meses, ¿eh?», pensé, mirando a Folsom. No daba ninguna señal de ello, pero, si habían pasado seis meses, era raro que siguieran vigilando a Himalaya. Supuse que Folsom y el rey debían de seguir temiendo que fuera una espía de los Bibliotecarios.

Los reservados que nos rodeaban se llenaron rápidamente; mi presencia en la heladería sirvió para un repentino florecimiento del negocio. El propietario debió de darse cuenta porque no tardó en acercarse a nuestra mesa.

—¡El famoso Alcatraz Smedry en mi humilde establecimiento! —exclamó.

El rollizo heladero, que vestía unos pantalones a rayas blancas y rojo chillón, llamó con la mano a una de las camareras, que corrió a traernos un cuenco lleno de nata montada.

—¡Por favor, dejad que os invite a un bandana split!

—¿Bandana? —pregunté, ladeando la cabeza.

—Se equivocan con algunas cosas —me susurró Himalaya—, pero no deja de ser lo más parecido a comida estadounidense que se encuentra en Nalhalla.

Asentí para dar las gracias al propietario, que sonrió encantado. A continuación nos dejó unos caramelos de menta en la mesa, aunque no sé bien por qué, y regresó a atender a los clientes. Miré el postre que me había regalado: efectivamente, se trataba de una bandana rellena de helado. La probé con reticencia, pero lo cierto es que estaba buena, aunque sabía raro. No lograba averiguar a qué.

Eso debería haberme preocupado.

—Alcatraz Smedry —dijo Folsom, como si estuviera saboreando el nombre—. Debo reconocer que tu último libro fue una decepción. Una estrella y media sobre cinco.

Viví un momento de pánico, pensando que se refería al segundo libro de mi autobiografía. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que eso era una tontería, ya que no solo no lo había publicado todavía, sino que ni siquiera lo había escrito. Abandoné al instante ese hilo de pensamiento antes de provocar un desgarro en el espacio-tiempo y acabar haciendo algo estúpido, como matar una mariposa o interferir en el primer viaje de curvatura de la humanidad.

—No tengo ni idea de lo que me hablas —dije mientras comía más helado.

—Bueno, lo tengo aquí, por alguna parte —respondió Folsom mientras rebuscaba en su bandolera.

—A mí no me pareció tan malo —intervino Himalaya—. Claro que mis gustos están contaminados por mis diez años de Bibliotecaria.

—¿Diez años? —pregunté, extrañado, ya que no parecía tener más de veinticinco.

—Empecé joven —explicó mientras jugaba con aire distraído con los caramelos de la mesa—. Fui aprendiza de un maestro Bibliotecario después de demostrar mi habilidad para utilizar el sistema de faro inverso.

—¿El qué?

—Es cuando ordenas un grupo de libros alfabéticamente según la tercera letra del apellido de soltera de la madre del autor. En fin, que, una vez dentro, los Bibliotecarios me permitieron vivir la buena vida durante un tiempo; me doraban la píldora con ejemplares de libros que todavía no habían salido a la venta y algún que otro bollo en la sala de descanso. Cuando cumplí los dieciocho años, empezaron a introducirme en el culto.

Se estremeció, como si recordara los horrores de aquellos primeros días, pero no me lo tragaba. Por muy simpática que fuera, todavía sospechaba de sus motivaciones.

—Ah —dijo Folsom sacando algo de su bolso—. Aquí está.

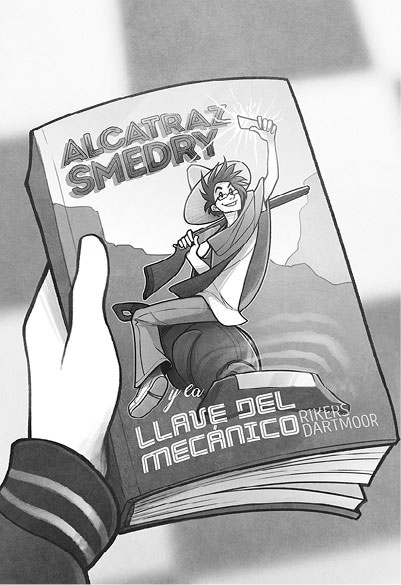

Dejó un libro en la mesa; uno que parecía tener un retrato mío en la cubierta: salía yo montado sobre una enorme aspiradora y tocado con un sombrero mexicano. En una mano sostenía un fusil de chispa y, en la otra, lo que tenía toda la pinta de ser una reluciente tarjeta de crédito mágica.

Alcatraz Smedry y la llave del mecánico, decía.

—Ay, cielos —dijo la tía Patty—. ¡Folsom, no me digas que lees esas horrorosas novelas de fantasía!

—Son divertidas, madre —respondió él—. En realidad, no tienen sentido, pero, como entretenimiento, le doy al género tres sobre cuatro puntos. Sin embargo, esta es horrible. Tenía todos los elementos necesarios para una gran historia: un arma mística, un chico en un viaje y compañeros graciosos. Pero acaba fastidiándose al intentar decir algo importante en vez de limitarse a ser ameno.

—¡Ese soy yo! —exclamé, señalando la cubierta.

De haber estado allí Bastille, habría dicho algo sucinto como: «Me alegro de que seas capaz de reconocer tu propia cara, Smedry. Procura no dejarte bigote, no vayas a confundirte.»

Por desgracia, Bastille no estaba allí. De nuevo me enfadé y de nuevo me enfadé por enfadarme, lo que probablemente os haga enfadar a vosotros. Sé que a mi editor le pasa.

—Por supuesto, no es una novelización —seguía diciendo Folsom sobre el libro—. La mayoría de los eruditos sabe que no hiciste ninguna de estas cosas. No obstante, estás tan presente en el inconsciente colectivo que los libros sobre ti son bastante populares.

«¿El inconsciente qué?», pensé, perplejo. ¡La gente estaba escribiendo libros sobre mí! O, al menos, libros en los que yo era el héroe. Estaba bastante guay, aunque se alejara mucho de los hechos reales.

—Son la clase de cosas que creen que ocurren en las Tierras Silenciadas —me dijo Himalaya con una sonrisa, sin dejar de jugar con los caramelos—. Batallas épicas contra los Bibliotecarios en las que se usa tecnología extraña. Está todo muy idealizado y exagerado.

—Novelas de fantasía —añadió la tía Patty, negando con la cabeza—. En fin, deja que se te pudra el cerebro, si quieres. Eres lo bastante mayor como para que tenga que decirte lo que tienes que hacer, ¡aunque me alegro de que se te pasara la costumbre de hacerte pis en la cama antes de irte de casa!

—Gracias, madre —respondió Folsom, ruborizándose—. Es muy... amable por tu parte. Deberíamos... —Dejó la frase a medias y miró a Himalaya—. Oye, lo estás haciendo otra vez.

La antigua Bibliotecaria se quedó paralizada y miró los caramelos que tenía delante.

—¡Ay, no!

—¿Qué? —pregunté.

—Estaba clasificándolos —respondió Folsom—. Organizándolos por forma, tamaño y, al parecer, color.

Los caramelos estaban en una ordenada filita, por colores y de mayor a menor.

—Es que cuesta mucho dejar la costumbre —explicó Himalaya, frustrada—. Ayer me di cuenta de que estaba catalogando las baldosas de mi cuarto de baño, contando cuántas había de cada color y cuántas estaban desconchadas. ¡No puedo parar!

—Al final lo conseguirás —le aseguró Folsom.

—Eso espero —respondió ella, suspirando.

—Bueno —dijo la tía Patty mientras se ponía de pie—, tengo que volver al debate en la corte. Seguro que Folsom puede darte la información que necesitas, Alcatraz.

Nos despedimos, y la tía Patty salió de la heladería, aunque no sin antes comentarle al propietario que debería hacer algo con su mal corte de pelo.

—¿Qué información querías? —preguntó Folsom

Miré a Himalaya para intentar decidir lo que podía decir delante de ella.

—No te preocupes —añadió Folsom—, es de toda confianza.

«Si es así, ¿por qué necesita que la vigiles?»

No me tragaba que Folsom fuera necesario para que ella se acostumbrara a la vida en los Reinos Libres... después de seis meses. Por desgracia, no parecía haber forma de evitar hablar en su presencia, así que decidí explicárselo. Me pareció que no revelaba nada demasiado delicado.

—A mi abuelo y a mí nos gustaría que nos informaras sobre las actividades de los Bibliotecarios en la ciudad. Entiendo que tú eres el encargado de estas cosas.

—Bueno, sí que me divierte estar pendiente de los Bibliotecarios —respondió, sonriendo—. ¿Qué quieres saber?

La verdad es que no estaba seguro, ya que todavía no me había acostumbrado a esto de ser un héroe. Era probable que las actividades recientes de los Bibliotecarios tuvieran algo que ver con su intento de conquistar Mokia, pero no sabía qué buscar exactamente.

—Cualquier cosa que parezca sospechosa —dije, intentando parecer hábil delante de mis fans, que quizá me estuvieran escuchando a escondidas (ser increíble es un trabajo continuo).

—Bueno, veamos. Este lío del tratado empezó hace seis meses, cuando una representación de los Guardianes de la Norma apareció en la ciudad afirmando desear establecer una embajada. El rey sospechaba, pero, tras años de intentar con todas sus fuerzas que los Bibliotecarios participaran en unas negociaciones de paz, no podía rechazar la propuesta.

—¿Seis meses? —pregunté.

Eso debía de haber sido poco después de que el abuelo Smedry saliera rumbo a las Tierras Silenciadas para ir a verme. También es el tiempo aproximado que dura un burrito en el congelador antes de volverse asqueroso (lo sé porque es algo muy heroico y viril).

—Exacto —dijo Himalaya—. Yo era una de las Bibliotecarias que llegó para trabajar en la embajada. Así escapé.

En realidad no me había fijado en la coincidencia, pero asentí como si eso fuera justo lo que estaba pensando, en vez de comparar mi virilidad con comida congelada.

—En fin —siguió contando Folsom—, que los Bibliotecarios anunciaron que iban a ofrecernos un tratado. Después empezaron a ir a fiestas y a socializar con la élite de la ciudad.

Sonaba a la clase de cosas que quería saber mi abuelo. Me pregunté si no debería coger a Folsom y llevármelo conmigo.

Pero, bueno, el abuelo todavía tardaría horas en volver al castillo y, además, no era el chico de los recados. No había ido hasta allí solo para recoger a Folsom y sentarme a esperar. Alcatraz Smedry, valiente jinete de aspiradoras y portador del sombrero fantástico, no se dedicaba a eso. ¡Era un hombre de acción!

—Quiero reunirme con algunos de estos Bibliotecarios —acabé diciendo—. ¿Dónde los puedo encontrar?

Folsom parecía preocupado.

—Bueno, supongo que podríamos ir a la embajada.

—¿No podríamos cruzarnos con ellos en alguna parte? ¿En un sitio un poco más neutral?

—Seguramente estarán comiendo en la fiesta de algún príncipe —dijo Himalaya.

—Sí, pero ¿cómo vamos a entrar ahí? Tienes que confirmar la asistencia con meses de antelación.

Me levanté, decidido.

—Vamos, no te preocupes por entrar... Yo me encargo.