Capítulo

17

Las cosas están a punto de ponerse muy feas.

Ah, ¿que no lo sabíais todavía? Creía que era obvio. Ya casi hemos llegado al final del libro y acabamos de conseguir una victoria muy alentadora. Todo pinta bien. Así que, por supuesto, todo saldrá mal. Deberíais prestar más atención a los arquetipos de la trama.

Me gustaría prometeros que todo saldrá bien, pero creo que debéis entender algo: este libro está justo a la mitad de la serie y, como todo el mundo sabe, los héroes siempre pierden en el libro de en medio. Así se crea tensión.

Lo siento. Pero, oye, al menos mis libros tienen finales increíbles, ¿verdad?

Despedí a los soldados y les ordené que regresaran a sus puestos. Sing y Folsom se me unieron para mirar el libro, aunque no pudieran leerlo. Supuse que mi madre tendría con ella a un oculantista para leérselo; a ella las lentes no le servían para nada.

—¿Seguro que es esto lo que busca? —preguntó Sing mientras le daba vueltas.

—Es una historia de la caída de los incarna —respondí—, contada por el escriba personal de Alcatraz I.

Sing silbó.

—Vaya. ¿Quién lo iba a decir?

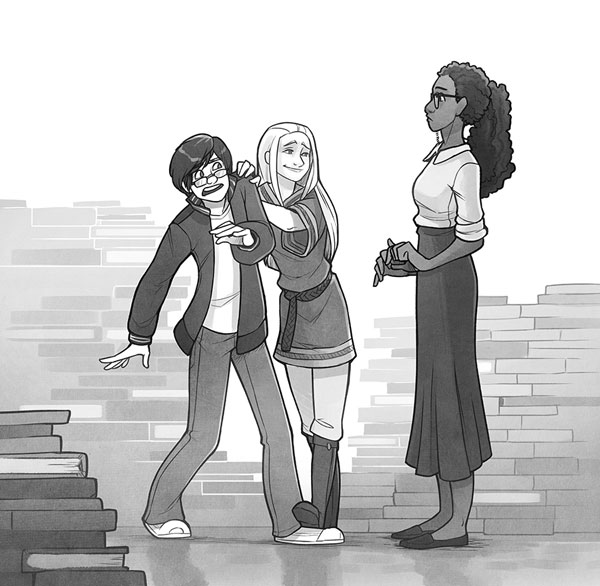

—Pues cualquiera, supongo —respondió Bastille mientras doblaba la esquina para unirse a nosotros. Todavía parecía algo desmejorada, pero al menos estaba de pie. Le ofrecí lo que pretendía ser una sonrisa de ánimos—. Bonita mueca —me dijo—. En fin, estos son los Archivos Reales...

—Nota: —empezó a decir Folsom.

—... no me interrumpas —le soltó Bastille, que parecía estar de mal humor..., aunque es normal en la gente a la que le arrancan el alma—. Estos son los Archivos Reales —siguió diciendo—. Muchos de estos libros han pasado de mano en mano a lo largo de todo el linaje real de Nalhalla... Y la colección ha aumentado con las aportaciones de los Smedry, los caballeros de Cristalia y las demás familias nobles que se nos han unido.

—Efectivamente —añadió el príncipe Rikers, que le quitó el libro a Sing para observarlo—. La gente no tira los libros en el idioma olvidado como si fueran basura. Muchos de ellos llevan años aquí archivados. Son copias de otras copias.

—¿Se pueden copiar estos garabatos? —pregunté, sorprendido.

—Los escribas pueden ser muy meticulosos —respondió Sing—. Son casi tan malos como los Bibliotecarios.

—¿Perdona? —resopló Himalaya, que se acercaba a nosotros.

Había terminado de impartir órdenes a la última pareja de soldados, que estaban colocando los libros que ella acababa de organizar. La sala parecía un poco rara, la mitad del fondo todavía dominada por colosales pilas de libros y la mitad del frente llena de pilas bien ordenadas.

—Ay, estooo, no me refería a ti, Himalaya —dijo Sing—. Me refería a los Bibliotecarios que no están en rehabilitación.

—Yo tampoco lo estoy —respondió ella, cruzando los brazos y adoptando una postura muy premeditada, vestida con su falda y su blusa de las Tierras Silenciadas—. Lo que dije antes iba en serio: pretendo demostrar que se puede ser Bibliotecaria sin ser malvada. Tiene que haber un modo.

—Si tú lo dices... —repuso Sing.

Yo estaba más o menos de acuerdo con Sing. Los Bibliotecarios eran..., bueno, Bibliotecarios. Me habían oprimido desde pequeño. Estaban intentando conquistar Mokia.

—Creo que lo has hecho a las mil maravillas —le dijo Folsom a Himalaya—. Diez de diez en una escala de pura eficiencia magistral.

El príncipe Rikers resopló.

—Perdona —dijo, para después devolverme el libro en el idioma olvidado y alejarse.

—¿Qué ha sido eso? —preguntó Himalaya.

—Creo que Folsom acaba de recordarle al príncipe que es crítico literario —respondió Bastille.

Folsom suspiró.

—No quiero que la gente se enfade. Es que..., bueno, ¿cómo van a mejorar si no les das una opinión sincera?

—No creo que nadie quiera oír tu opinión sincera, Folsom —respondió Himalaya mientras le apoyaba una mano en el brazo.

—Puede que deba ir a hablar con él —dijo Folsom—. Ya sabes, para explicarme.

Yo veía poco probable que el príncipe lo escuchara, pero no repliqué cuando Folsom fue a buscar a Rikers. Himalaya estaba mirando con cariño al decidido crítico.

—Estás enamorada de él, ¿no? —le pregunté.

Himalaya se volvió hacia mí, ruborizada, y Bastille me dio un puñetazo en el brazo al instante.

—¡Ay! —exclamé. Mi Talento nunca parecía funcionar cuando era Bastille la que me pegaba. Puede que creyera que me merecía el castigo—. ¿Por qué has hecho eso?

Bastille puso los ojos en blanco.

—No hace falta que seas tan directo, Smedry.

—¡Tú eres directa todo el rato! —me quejé—. ¿Por qué está mal cuando lo hago yo?

—Porque se te da fatal, por eso. Ahora, discúlpate por haber avergonzado a esta joven.

—No pasa nada, de verdad —respondió Himalaya, que todavía estaba ruborizada—. Pero, por favor, Alcatraz, no digas eso. Folsom solo es amable conmigo porque sabe que me siento terriblemente perdida en la sociedad de los Reinos Libres. No quiero cargarlo con mis tonterías.

—Pero me dijo que... ¡Aj!

—¿Te dijo que «aj»? —preguntó Himalaya, desconcertada.

Estaba claro que no había visto a Bastille darme un pisotón en el pie en medio de la frase.

—Perdónanos —dijo Bastille, sonriendo a Himalaya, antes de alejarme a rastras. Una vez que estuvimos a distancia segura, me señaló la cara y dijo—: No te metas.

—¿Por qué? —quise saber.

—Porque lo averiguarán sin ayuda, y no necesitan que vayas tú a liarlo todo.

—Pero ¡si hablé con Folsom y también está loco por ella! Debería contárselo a Himalaya para que dejen de actuar como cocodrilos enamorados.

—¿Cocodrilos?

—¿Qué pasa? —pregunté, a la defensiva—. Los cocodrilos se enamoran. Los bebés de cocodrilo salen de alguna parte. De todos modos, ese es otro tema. Deberíamos hablar con esos dos y arreglar el malentendido para que puedan avanzar con lo suyo.

Bastille puso los ojos en blanco.

—¿Cómo puedes ser tan listo algunas veces y tan idiota otras, Smedry?

—Eso es injusto, y tú... —Me callé de golpe—. Espera, ¿crees que soy listo?

—He dicho que eres listo «algunas veces» —me soltó—. Por desgracia, eres un fastidio «siempre». Si estropeas esto, te... No sé, te cortaré los pulgares y se los enviaré de regalo de boda a los cocodrilos.

Fruncí el ceño.

—Espera, ¿qué? —pregunté, desconcertado, pero ella se alejó hecha una furia.

La observé alejarse y sonreí.

Bastille creía que yo era listo.

Disfruté de mi feliz estupor unos minutos. Al final, volví con Himalaya y Sing.

—... piénsalo —decía ella—. El problema no es lo de «Bibliotecarios», sino lo de «malvados». Podría montar un programa de autoayuda. Sectarios Dominadores de Mundos Anónimos o algo así.

—No sé —respondió Sing mientras se restregaba la barbilla—. Suena como una batalla muy ardua.

—¡A los de los Reinos Libres os falta tanta información sobre el tema como a los Bibliotecarios! —exclamó, y sonrió al verme llegar—. De todos modos, creo que debería organizar el resto de los libros. Ya sabéis, por ser coherente y tal.

Miré el libro que tenía entre las manos.

—Lo que desees —respondí—. Pretendo llevar este a un sitio seguro. Ya hemos perdido demasiado tiempo.

—Pero ¿y si hay otros libros importantes? —preguntó Himalaya—. A lo mejor ese no es el que quiere tu madre.

—Lo es —respondí. De algún modo, lo sabía.

—Pero ¿cómo iba ella a saber que se encontraba aquí? —preguntó Himalaya—. Nosotros no lo sabíamos.

—Mi madre tiene muchos recursos. Seguro que...

En aquel momento, Sing tropezó.

—¡Cielos! —exclamó Himalaya—. ¿Estás bien...? ¡Aj!

La última parte la dijo porque la agarré por el brazo y me lancé con ella detrás de una pila de libros. Vi que Bastille hacía lo mismo con el príncipe y Folsom. Sing rodó hasta mi escondite y se puso de rodillas, nervioso.

—¿Qué estáis haciendo todos? —preguntó Himalaya.

Me llevé un dedo a los labios y esperé, en tensión. El Talento de Sing, como todos ellos, no era de absoluta confianza; sin embargo, su historial de tropezar antes de que sucediera algo peligroso era bastante bueno. Sus premoniciones —bueno, su torpeza— me habían salvado la vida en las Tierras Silenciadas.

Cuando estaba a punto de decidir que se trataba de una falsa alarma, lo oí: voces.

La puerta de la habitación se abrió, y por ella entró mi madre.

Ah, espera, ¿todavía estáis ahí? Creía que la última línea sería el final del capítulo. Me parecía que tenía el dramatismo oportuno.

¿El capítulo todavía no es lo bastante largo? ¿En serio? Vaya. Bueno, supongo que seguiremos, entonces. Ejem.

Me quedé mirándola, perplejo. Sí que era mi madre, Shasta Smedry. Se había quitado la peluca que llevaba en la fiesta y llevaba el pelo rubio recogido en el moño de siempre, junto con las gafas de montura de carey reglamentarias. Su rostro era inflexible, sin emoción. Incluso más que en otros Bibliotecarios.

Sentí un pellizco en el corazón. Aparte de atisbarla de reojo aquel mismo día por la mañana, era la primera vez que me encontraba con ella desde el día en la biblioteca de mi ciudad. La primera vez que la veía desde que... averigüé que era mi madre.

A Shasta la acompañaba un grupo peligrosamente grande de matones: tipos enormes y musculosos que llevaban pajaritas y gafas. Una especie de mutante genético creado al mezclar ADN de empollón con ADN de jugador de fútbol americano. Seguro que se pasaban el tiempo libre dejándose en calzoncillos los unos a los otros para después encerrarse en las taquillas.

Además, con ella iba un joven pecoso de unos veinte años que lucía chaleco de punto y pantalones de vestir (vestimenta típica de Bibliotecarios), y gafas. De cristales tintados.

«Un oculantista oscuro —pensé—. Así que estaba en lo cierto.» Debía de estar allí para utilizar las lentes de traductor en lugar de mi madre, pero no parecía tan peligroso como Blackburn. Por supuesto, mi madre compensaba esa diferencia más que de sobra.

Sin embargo, ¿cómo habían pasado delante de los soldados de las escaleras? Daba la impresión de que Sing tenía razón y habían abierto un túnel hasta el hueco. ¿No deberíamos haber oído ruidos de lucha? ¿Qué pasaba con los dos caballeros de guardia? Estaba deseando salir corriendo para ver qué había sucedido.

El grupo de Bibliotecarios se paró frente a la habitación. Me quedé escondido detrás de mi pared de libros. Bastille había conseguido meter al príncipe y a Folsom detrás de otra pared, y la veía asomada a la esquina. Nos miramos a los ojos, y vi la pregunta en su rostro.

Estaba pasando algo muy raro. ¿Por qué no habíamos oído pelea en las escaleras?

—Aquí está pasando algo muy raro —dijo mi madre, y su voz rebotó por las paredes de la habitación en silencio—. ¿Por qué están todos estos libros apilados?

El oculantista de las pecas se ajustó los anteojos. Por suerte, no eran las lentes de oculantista de cristales rojos —que le habrían permitido localizarme—, sino unas con cristales a rayas naranjas y azules. No las reconocí.

—Los investigadores a los que entrevisté me dijeron que el lugar era un desastre, Shasta —comentó con voz nasal—, pero ¿quién sabe lo que es un desastre para ellos? ¡Estas pilas parecen dispuestas y organizadas por un bufón!

Himalaya resopló, indignada, y Sing tuvo que sujetarla por el brazo para que no saliera a defender sus habilidades catalogadoras.

—De acuerdo —dijo Shasta—. No sé cuánto tiempo tenemos hasta que alguien descubra lo que hemos hecho. Quiero encontrar ese libro y salir de aquí lo antes posible.

Fruncí el ceño. Eso parecía dar a entender que habían entrado en la habitación con sigilo. Era un buen plan; si un libro desaparecía de los Archivos-Reales-Que-No-Son-Una-Biblioteca®, seguramente tardarían siglos en darse cuenta de que no estaba. Si es que alguna vez se daban cuenta.

Sin embargo, eso significaba que mi madre y un grupo de treinta Bibliotecarios habían logrado atravesar las defensas de los archivos. Lo que parecía imposible.

En cualquier caso, teníamos problemas. No contaba con lentes ofensivas, y como a Bastille la habían desconectado, estaba a punto de derrumbarse. Eso nos dejaba con Folsom, pero odiaba tener que confiar en un Talento Smedry tan impredecible como el suyo.

Parecía mucho mejor idea salir e ir a por un ejército, para después volver e iniciar la pelea. Me gustaba esa idea muchísimo más, sobre todo porque así quizá pudiéramos enviar a alguien a palacio a por el abuelo Smedry (y quizás a por la versión de los Reinos Libres de un par de carros de combate).

Pero ¿cómo salir? Los Bibliotecarios empezaban a moverse entre las pilas de libros. Estábamos cerca del centro de la habitación, ocultos en las sombras gracias a que no había ninguna lámpara por allí, pero estaba claro que no podíamos permanecer escondidos mucho tiempo.

—De acuerdo —susurré a Sing y a Himalaya—, ¡tenemos que salir de aquí! ¿Ideas?

—Quizá podamos escabullirnos por los bordes de la sala —sugirió Himalaya, señalando el laberinto de pasillos.

No me gustaba la idea de encontrarme con uno de aquellos matones, así que negué con la cabeza.

—Deberíamos escondernos detrás —susurró Sing—. Serán capaces de hacer lo que ha hecho Himalaya. ¡Clasificarán esto en cuestión de minutos!

Himalaya resopló en voz baja.

—Lo dudo —dijo—. Pertenecí a los Guardianes de la Norma, los mejores clasificadores del mundo. La mayoría de esos no son más que acólitos básicos. Apenas serán capaces de ordenar alfabéticamente, por no hablar de utilizar la metodología del tendón pegajoso.

—En cualquier caso —susurré—, dudo que vayan a irse sin esto.

Bajé la vista hacia el libro que todavía llevaba en las manos y después miré a Bastille, al otro lado del pasillo central. Parecía tensa y en guardia. Estaba preparándose para luchar..., lo que solía ser su solución a muchas cosas.

«Genial —pensé—. Esto no acabará bien.»

—Si mi hermana estuviera aquí —dijo Sing—, podría hacerse pasar por uno de esos matones y escabullirse.

Me quedé paralizado. La hermana de Sing, Australia, volvería con el contingente mokiano para intentar convencer al Consejo de los Reyes de que tomaran la decisión correcta. Su Talento consistía en dormirse y despertar muy fea. Eso normalmente significaba parecerse a otra persona durante unos momentos. No la teníamos a ella, pero sí las lentes de disfrazador, así que me apresuré a sacarlas. Podrían ayudarme a salir de allí, pero ¿y los demás?

Miré al otro lado del pasillo. Bastille me miró a los ojos y vio las lentes en mis manos. Me di cuenta de que las reconocía. Asintió.

«Ve —decía aquella mirada—. Pon a salvo el libro. No te preocupes por nosotros.»

Si habéis leído toda la serie hasta este punto, sabréis que por aquel entonces me consideraba demasiado noble para abandonar a mis amigos. Sin embargo, empezaba a cambiar. Había probado la fama, estaba deseando volver a probarla, y eso me estaba afectando por dentro.

Me puse las lentes y me concentré, imaginándome el aspecto de un matón de los Bibliotecarios. Himalaya ahogó un grito al verme cambiar, y Sing arqueó una ceja. Los miré a los dos.

—Preparaos para correr —dije.

Miré a Bastille y levanté un dedo para indicar que esperara. Después señalé a la puerta. Pareció captarlo.

Respiré hondo y salí de detrás de la pila. El centro del cuarto estaba mal iluminado, ya que habíamos tapado muchas de las lámparas con las paredes de libros. Esas lámparas estaban de nuevo colgadas en su sitio, incluso la que había intentado usar para quemarlo todo.

Di unos pasos adelante, conteniendo el aliento, esperando que los Bibliotecarios dieran la alarma al verme, pero estaban demasiado ocupados buscando. Ninguno se volvió, siquiera. Fui directo a mi madre. Ella me miró. La mujer que siempre había conocido como la señora Fletcher, la mujer que se había pasado años regañándome cuando era niño.

—Bueno, ¿qué pasa? —me soltó, y me di cuenta de que me había quedado allí parado, mirándola.

Sostuve el libro en alto, el que ella estaba buscando. La señora Fletcher abrió mucho los ojos, encantada.

Así que le entregué el libro.

¿Es este un buen momento? ¿Puedo parar ya? Vale, por fin. Ya era hora.