Capítulo

15

Los humanos son muy curiosos. Por lo que he visto, cuanto más de acuerdo estamos con alguien, más nos gusta escucharlo. He elaborado una teoría a la que llamo la filosofía del discurso de los macarrones con queso.

Me encantan los macarrones con queso. Son asombrosos. Si sirven comida en el cielo, estoy seguro de que los habrá en todas las mesas. Si alguien quiere sentarse a hablar conmigo de lo buenos que están los macarrones con queso, puedo pasarme horas con el tema. Sin embargo, si quieren hablar de palitos de merluza, suelo meterlos en un cañón y lanzarlos en dirección a Noruega.

Esa reacción no es la correcta. Sé a qué saben los macarrones con queso. ¿No me resultaría más útil hablar con alguien al que le guste otra cosa? Quizás entender lo que le gusta a la gente a la que le gustan los palitos de merluza me ayudaría a comprender mejor cómo piensan.

Muchas personas de este mundo no entienden este punto de vista. De hecho, muchas piensan que si les gustan los macarrones con queso en vez de los palitos de merluza, lo mejor que se puede hacer es prohibir los palitos de merluza.

Eso sería una tragedia. Si permitimos que se hagan cosas como esa, al final acabaremos con una sola comida a nuestra disposición. Y seguramente no serán ni macarrones con queso ni palitos de merluza. Es probable que se trate de algo que a ninguno nos guste comer.

¿Queréis ser mejores personas? Id a escuchar lo que dice alguien con el que no estéis de acuerdo. No discutáis con él, limitaos a escuchar. Es muy interesante lo que dice la gente si te tomas la molestia de no ser un imbécil.

Salimos del cerdo de cristal gigante como soldados en acción y después subimos corriendo las escaleras de los Archivos Reales.

Adelante, decidlo conmigo, sé que lo estáis deseando: que no son una biblioteca.

Bastille, con las lentes de guerrero, fue la más rápida, claro, pero Folsom e Himalaya le seguían el ritmo. Sing iba el último, justo al lado de...

—¿Príncipe Rikers? —dije, deteniéndome en seco; había supuesto que el príncipe se quedaría en su vehículo.

—¿Sí, qué? —respondió él al pararse a mi lado, volverse y mirar atrás.

—¿Por qué estáis aquí? —pregunté.

—¡Por fin tengo la oportunidad de observar al famoso Alcatraz Smedry en acción! No me lo pienso perder.

—Vuestra Alteza —dije—, podría ser peligroso.

—¿De verdad lo crees? —preguntó él, emocionado.

—¿Qué está pasando? —quiso saber Bastille, bajando a toda prisa los escalones—. Creía que teníamos prisa.

—Quiere venir —dije, señalándolo.

Ella se encogió de hombros.

—En realidad no podemos impedírselo, es el príncipe heredero. Eso significa, más o menos, que puede hacer lo que le plazca.

—Pero ¿y si lo matan? —pregunté.

—Entonces tendrán que elegir a un nuevo príncipe heredero —me soltó Bastille—. ¿Vamos o no?

Suspiré y miré al príncipe pelirrojo, que sonreía, satisfecho.

—Genial —mascullé, pero seguí subiendo las escaleras. El príncipe corrió a alcanzarme—. Por cierto —dije—, ¿por qué un cerdo?

—¿Cómo? —repuso, sorprendido—. Pues porque oí que en las Tierras Silenciadas los tíos duros conducen cerdos.

Gruñí.

—Príncipe Rikers, «cerdos» es como llaman a las motos Harley Davidson.

—¿Las Harley Davidson parecen cerdos? —preguntó—. ¡No tenía ni idea!

—Da igual, vamos a dejarlo —respondí.

Corrimos hasta la habitación de los soldados; daba la impresión de que los caballeros ya habían enviado a sus refuerzos. También había muchos de ellos en las escaleras. Era un alivio saber que estaban ahí si los Bibliotecarios conseguían entrar en los Archivos Reales.

—Que no son una biblioteca —añadió Sing.

—¿Qué?

—Solo se me ocurrió que lo estabas pensando —respondió Sing—, así que supuse que era buena idea recordártelo.

Llegamos al pie de las escaleras. Los dos caballeros habían tomado posición dentro de la sala y saludaron al príncipe al vernos entrar.

—¿Algún Bibliotecario? —pregunté.

—No —respondió la caballero rubia—, pero todavía oímos los ruidos. Tenemos dos pelotones aquí, a la espera, y dos más registrando los edificios cercanos. Por ahora no han descubierto nada, ¡pero estaremos listos para recibirlos si entran por el hueco de las escaleras!

—Excelente —la felicité—. Deberían esperar fuera, por si acaso.

No quería que vieran lo que estaba a punto de suceder. Era embarazoso.

Se fueron y cerraron la puerta. Me volví hacia Himalaya.

—De acuerdo, vamos a ello.

—¿Vamos a qué? —preguntó ella, desconcertada.

«Ah, claro —pensé—. En realidad todavía no le hemos explicado lo que necesitamos de ella.»

—En alguna parte de este cuarto hay algunos libros que los Bibliotecarios desean obtener —dije—. En estos momentos, tus antiguos amigos están excavando un túnel que llega hasta aquí. Necesito que...

Me di cuenta de que Bastille, Folsom y Sing hacían una mueca mientras yo me preparaba para decirlo.

—... necesito que organices los libros de este sitio.

Himalaya palideció.

—¿Qué?

—Ya me has oído.

Ella miró a Folsom, que apartó la vista.

—Me estás poniendo a prueba —dijo, cerrando los puños—. No te preocupes, puedo resistirlo. No hace falta que lo hagas.

—No, en serio —insistí, exasperado—. No es una prueba. Es que necesito que estos libros estén ordenados de algún modo.

Se sentó en una pila de ellos.

—Pero... ¡Pero si me estoy recuperando! ¡Llevo limpia varios meses! No puedes pedirme que vuelva atrás, ¡no puedes!

—Himalaya —le dije mientras me arrodillaba a su lado—, de verdad, de verdad que necesito que lo hagas.

Empezó a sufrir temblores, lo que me hizo vacilar.

—Es que...

Se levantó y salió corriendo de la habitación, con lágrimas en los ojos. Folsom corrió detrás de ella, y yo me quedé allí arrodillado, sintiéndome fatal; como si acabara de decirle a una niña que su gatito estaba muerto. Porque yo lo había atropellado. Y después me lo había comido.

Y que, encima, sabía asqueroso.

—Bueno, pues ya está —dijo Bastille, que también se sentó en una pila de libros.

Empezaba a tener mala pinta de nuevo. La habíamos distraído un rato, pero todavía le pesaba la desconexión.

Seguía oyendo el mismo ruido, cada vez más fuerte.

—Pues vale —dije, respirando hondo—. Vamos a tener que destruirlos.

—¿Qué? —preguntó Sing—. ¿Los libros?

Asentí.

—No podemos permitir que mi madre consiga lo que busca. Sea lo que sea, tiene que ver con Mokia. Es lo único que se me ocurre... Dudo que podamos trasladar a tiempo todos los libros —añadí, observando los montículos—. Vamos a tener que quemarlos.

—No tenemos autoridad para hacerlo —respondió Bastille con cansancio.

—No —dije, volviéndome hacia el príncipe Rikers—, pero seguro que él sí.

El príncipe alzó la vista; había estado examinando una pila de libros, seguramente en busca de novelas de fantasía.

—¿Qué es esto? —preguntó—. Debo decir que, hasta el momento, esta aventura no ha sido demasiado emocionante. ¿Dónde están las explosiones, los tejones salvajes, las estaciones espaciales?

—Así son las aventuras de verdad, príncipe Rikers —respondí—. Tenemos que quemar estos libros para que los Bibliotecarios no les pongan las manos encima. ¿Podéis autorizarlo?

—Sí, supongo. Quizás encender una fogata sea emocionante.

Me acerqué a una de las lámparas de las paredes y la descolgué. Bastille y Sing se me unieron, mirando los libros mientras me preparaba para prenderles fuego.

—Esto no me gusta —comentó Sing.

—Lo sé —respondí—, pero a nadie le importan estos libros, ¿no? Están aquí metidos, sin más. Seguro que la gente apenas viene a verlos.

—Yo sí —dijo él—. Hace años. No puedo ser el único. Además, son libros. Conocimientos. ¿Quién sabe lo que podríamos perder? Aquí hay libros tan antiguos que quizás sean las únicas copias existentes, aparte de las de la Biblioteca de Alejandría.

Estaba allí de pie, con el fuego en la mano. Ahora bien, no había pretendido que aquello fuera una metáfora de nada, simplemente había sucedido. Parecía lo mejor que podíamos hacer. Sin embargo, también parecía lo peor que podíamos hacer. ¿Era mejor quemar los libros y no dejar que nadie accediera a aquellos conocimientos o teníamos que arriesgarnos y dejar que los Bibliotecarios los robaran?

Me arrodillé y acerqué la lámpara, con sus llamas titilantes, a una pila de libros.

—Espera —me pidió Bastille mientras se arrodillaba a mi lado—. Tienes que activar la opción de «quemar».

—Pero si ya está ardiendo —protesté, desconcertado.

—Ay, la misma discusión otra vez, no, por favor —dijo, suspirando (id a leer el libro uno)—. Mira. —Tocó el cristal de la lámpara, y la llama pareció parpadear—. Hala, ya está.

Entonces, respiré hondo y, con la mano temblorosa, prendí fuego al primer libro.

—¡Espera! —gritó una voz—. ¡No lo hagas!

Me volví y vi que Himalaya estaba en la puerta, con Folsom a su lado. Miré los libros, desesperado; la llama ya se estaba propagando.

Entonces, por suerte, Sing tropezó. Su enorme cuerpo mokiano se estrelló contra la pila de libros, y su tripa extinguió por completo las llamas. De debajo de él brotó una pequeña voluta de humo.

—Ups —dijo.

—No —intervino de nuevo Himalaya mientras se acercaba—, has hecho lo correcto, Sing. Acepto. Los organizaré. Pero..., pero no les hagas daño, por favor.

Di un paso atrás, y Folsom ayudó a Sing a levantarse. Himalaya se arrodilló junto a la pila de libros que casi había acabado en llamas. Tocó con cariño uno de los volúmenes y lo recogió con dedos delicados.

—Entonces..., estooo..., ¿qué orden deseas? ¿Tiempo compartido inverso, en el que los libros se organizan por el minuto de su publicación? ¿Élite de tirador, donde los organizamos por el número de veces que se usa la palabra «el» en las primeras cincuenta páginas?

—Creo que una simple organización por temas serviría —respondí—. Necesitamos encontrar los que traten de oculantistas, de los Smedry o de cualquier cosa sospechosa similar.

Himalaya acarició el libro, palpó la cubierta y leyó el lomo. Después lo colocó con cuidado a su lado y cogió otro. Ese lo puso en otra fila.

«Esto va a durar una eternidad», pensé, desesperado.

Himalaya cogió otro libro. Esta vez apenas miró el lomo antes de dejarlo a un lado. Después cogió otro y otro y otro... Y con cada nuevo volumen iba más deprisa.

Se detuvo y tomó aire. Después se puso en marcha, y sus manos se movían tan deprisa que no podía seguirles el rastro. Parecía capaz de identificar un libro con tan solo tocarlo y sabía exactamente dónde colocarlo. En pocos segundos se alzaba a su lado una pequeña pared de libros.

—¡Una ayudita, por favor! —gritó—. ¡Empezad a apartar las pilas, pero no cambiéis el orden!

Sing, Folsom, Bastille y yo corrimos a ayudar. Incluso el príncipe se puso manos a la obra. Corríamos de un lado a otro, movimiento libros a donde nos decía Himalaya, intentando seguirle el ritmo.

Tenía una habilidad casi sobrehumana para organizar, era una máquina de identificación y orden. Las pilas sucias y descuidadas desaparecían cuando las tocaba y se transformaban en ordenados montones a los que había limpiado el polvo y la suciedad con un único movimiento de la mano.

Al cabo de unos minutos, a Folsom se le ocurrió reclutar a algunos de los soldados para que nos ayudaran. Himalaya estaba sentada en el centro de la sala como una diosa hindú de múltiples brazos, agitando las manos tan deprisa que ni se veían. Le llevábamos pilas de libros, y ella las organizaba en un abrir y cerrar de ojos y las dejaba agrupadas por temas. Esbozaba una sonrisa serena. Era la sonrisa de mi abuelo cuando hablaba de una infiltración emocionante o la cara de Sing cuando hablaba de su preciada colección de armas antiguas. Era la expresión de alguien al realizar un trabajo que ama de corazón.

Corrí hacia ella con otro montón de libros. Himalaya los agarró sin mirarme y los lanzó a sus pilas como un crupier repartiendo cartas.

«¡Impresionante!», pensé.

—De acuerdo, tengo que decirlo —comentó Himalaya mientras trabajaba.

Las armaduras de los soldados tintineaban en sus carreras de un lado a otro, dejando pilas de libros desorganizados a sus pies para después llevarse las organizadas que dejaba detrás de ella.

—¿Qué problema tenéis los de los Reinos Libres? —preguntó, despotricando al aire—. Quiero decir, dejé las Tierras Silenciadas porque no estaba de acuerdo con la forma en que los Bibliotecarios ocultaban información a la gente, pero ¿por qué es malo organizar? ¿Por qué tratáis así los libros? ¿Qué hay de malo en un poco de orden? Los de los Reinos Libres afirmáis que os gusta que todo sea libre e informal, pero si no hay ninguna regla, reina el caos. La organización es importante.

Dejé mi pila de libros y corrí de vuelta.

—¿Quién sabe qué tesoros perdidos podríais tener aquí? —soltó Himalaya mientras sus brazos volaban—. El moho puede destruir libros. Los ratones pueden hacerlos pedazos a bocados. Hay que cuidarlos, atesorarlos. ¡Alguien debe llevar un registro de lo que tenéis para que podáis apreciar vuestra propia colección!

Folsom se puso a mi lado; la frente le chorreaba de sudor. Contemplaba a Himalaya con adoración y una amplia sonrisa dibujada en el rostro.

—¿Por qué tenía que renunciar a lo que era? —siguió despotricando la Bibliotecaria—. ¿Por qué no puedo ser yo misma, pero de vuestro lado? No quiero robar información, ¡quiero organizarla! No quiero dominar el mundo, ¡quiero darle orden! No quiero que todo sea igual, ¡quiero comprender!

Se detuvo un momento.

—¡Soy una Bibliotecaria buena! —exclamó con voz triunfal mientras agarraba una montaña enorme de libros sin organizar. Los sacudió una vez, como quien agita un pimentero, y, de algún modo, los libros se alinearon en orden por tema, tamaño y autor.

—Guau —susurró Folsom.

—Sí que estás enamorado de ella —le dije.

Folsom se ruborizó y me miró.

—¿Tan obvio es?

No para mí, pero sonreí de todos modos.

—Estos últimos seis meses han sido asombrosos —comentó con ese tono tan soñador y desagradable que utilizan a menudo los enamorados—. Empecé intentando averiguar si era una espía, pero una vez que decidí que no era peligrosa... Bueno, quería pasar todo el tiempo con ella. Así que me ofrecí a enseñarle las costumbres de Nalhalla.

—¿Se lo has dicho? —pregunté mientras los soldados correteaban a mi alrededor, cargados de libros.

—No, no podría —contestó Folsom—. Quiero decir, mírala: ¡es asombrosa! Yo solo soy un tipo normal.

—¿Un tipo normal? Folsom, ¡eres un Smedry! ¡Eres de la nobleza!

—Sí —dijo, bajando la vista—, pero, quiero decir, eso no es más que un nombre. Soy una persona aburrida, en el fondo. ¿Acaso alguien cree que los críticos son interesantes?

Reprimo el impulso de comentar que los Bibliotecarios tampoco es que sean conocidos como la alegría de la huerta.

—Mira, no sé mucho de estas cosas, pero me parece que, si la quieres, deberías decírselo. Creo...

En aquel momento se acercó el príncipe Rikers.

—¡Eh, mirad! —dijo, dándonos un libro—. ¡Tienen una de mis novelas! Conservada para la posteridad. Y la música todavía funciona, ¿veis?

Abrió la tapa.

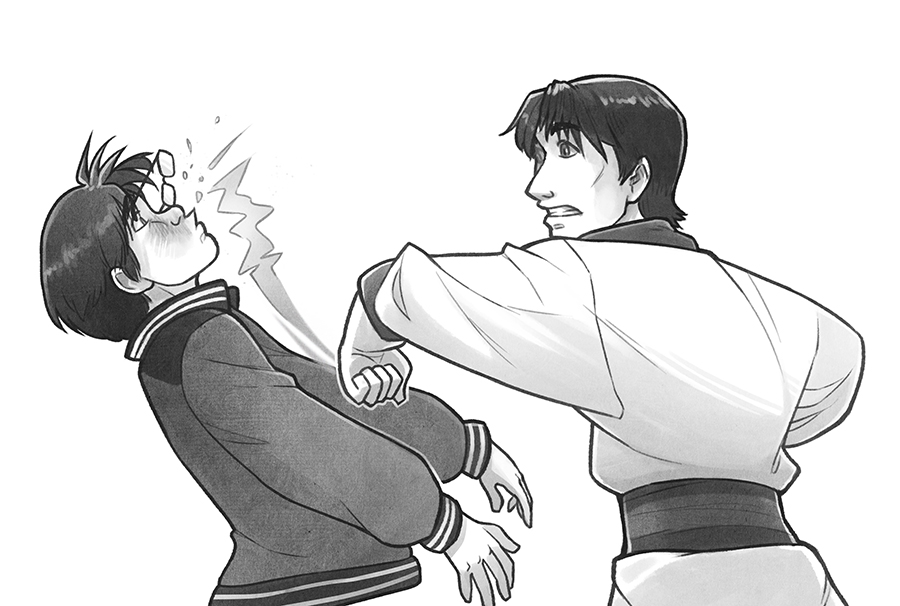

Y, por supuesto, Folsom me dio un puñetazo en la cara.