Ilse van Heyst

Los osos polares

Había una vez tanta gente donde están en el zoo los osos polares, que Javier e Irene tardaron bastante en llegar hasta el muro. Debajo estaba el foso del agua. Desde allí algunos peldaños conducían hasta la casa de los osos.

Los osos polares dejaban que el sol les calentara la piel.

—Y eso, ¡aunque vienen del hielo y de la nieve! —dijo Javier asombrado. Pero tuvo que reconocer que disfrutaban del calor. Cada vez venía más gente, haciendo mucho ruido. Hablaban y reían, se oía ruido de papeles, los niños gritaban y aplaudían, los pequeños lloraban.

Eso parecía no hacerles mucha gracia a los osos polares. Uno tras otro se levantaron. Contoneándose al andar subieron los peldaños y las baldosas hasta la parte superior de su guarida rocosa.

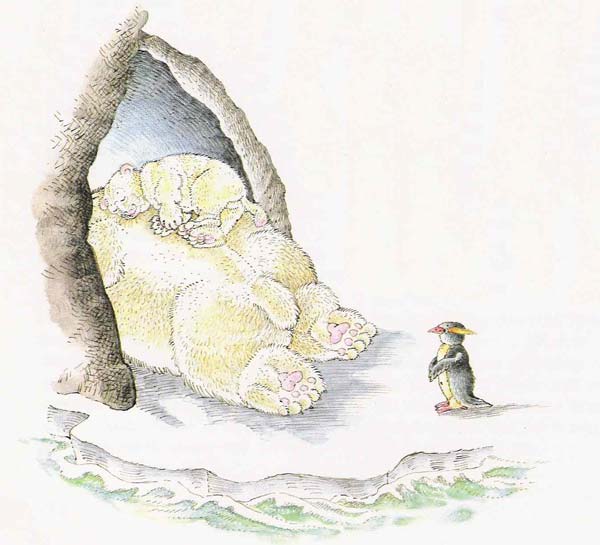

Allí había varias cuevas. Cada uno de los osos metió la cabeza y la parte delantera en una de ellas. Pero al parecer encontraron el interior demasiado frío. Retrocedieron un paso, salieron de nuevo y finalmente se tumbaron en la mitad de la entrada. La cabeza en la fresca oscuridad y el cuerpo al sol caliente. Así estaban ocupadas todas las entradas de la guarida. La gente miraba y llamaba para hacerlos bajar. Pero los osos no se dejaban molestar. Ahora podían hacer su siesta. Probablemente soñaban con paisajes luminosos, con la nieve, las montañas de hielo y con el blanco y lejano sol.