60 000 Fische

und drei Elefanten

Wie setzt sich

die Artenvielfalt zusammen?

Der Zusammenhang zwischen Artenvielfalt und Mangel leuchtet ein. Aber warum gibt es in den verschiedenen Gruppierungen von Lebewesen so unterschiedliche Artenzahlen? Tatsache ist doch, dass allein alle Käfer, die bei uns in Deutschland vorkommen, kaum jemand richtig bestimmen kann. Da müssen schon mehrere Spezialisten zusammen helfen. An der Erarbeitung der »Roten Liste der gefährdeten Käfer Bayerns« waren 15 Käferspezialisten – ihre Fachbezeichnung lautet Coleopterologen – beteiligt. Allein für Bayern! Wie viele Spezialisten mehr bräuchte man, um die Käfer der ganzen Erde zu bearbeiten? Sie sitzen in den Museen Amerikas und Europas, in Japan, Russland und anderen Ländern, und sie arbeiten mit der noch viel größeren Schar von Amateuren zusammen, die Käfer sammeln. Ohne diese Käfersammler wüssten wir noch viel weniger über den Artenreichtum bei den Insekten.

Sehen wir uns zunächst ein paar Zahlen an. Mit weitem Abstand am besten bekannt sind die Vogelarten. Rund 10 000 verschiedene gibt es. Die meisten leben in den Tropen; allein 1500 bis 1600 Arten im nordwestlichen Südamerika und kaum weniger in der südostasiatischen Inselwelt. Europa ist dagegen arm. Das kleinere Australien übertrifft uns um mehr als das Doppelte. Wiederum weil ein sehr großer Teil des australischen Kontinents in der Subtropen- und Tropenzone liegt. Welche Bedeutung das hat, mag der Vergleich zwischen dem winzigen Costa Rica (ungefähr die Fläche Baden-Württembergs) und dem ganzen nordamerikanischen Kontinent verdeutlichen: In Costa Rica kommen mehr Vogelarten vor. Schon Italien hat mehr als Deutschland, obwohl uns nur die Tiroler Alpen trennen. Die südlichere Lage reicht aus, um den deutschen Vogelreichtum zu übertreffen.

Was man am Beispiel der Vögel am besten sieht, weil man bei ihnen die meisten Arten kennt, gilt genauso für alle übrigen Gruppen von Tieren und Pflanzen. Der geographische Trend geht von Nord- und Südpol Richtung Tropen. Das ist die eine von Natur aus gegebene Wirkung, die Entstehung und Überleben der Arten bestimmt. Sie reicht allerdings bei Weitem nicht aus, um die Unterschiede im Artenreichtum zu verstehen. Betrachten wir nach den Vögeln die Säugetiere, so kommen wir nicht einmal auf einen halb so großen Artenreichtum. Die Zahl der Säugetierarten entspricht eher der der Kriechtiere, der Reptilien, also der Summe aller Echsen, Schlangen und Schildkröten und ein paar kleinerer Gruppen mehr.

Viel artenreicher dagegen sind die Fische. An die 60 000 Arten sind gegenwärtig wissenschaftlich erfasst. Doch selbst mit ihnen erreichen die Wirbeltiere, also alles was im Körperinnern eine Wirbelsäule trägt, nicht einmal die Hälfte des Reichtums an Arten bei den Schmetterlingen. Bei den Käfern geht sie in die Millionen. Und es gibt nur eine Art Mensch!

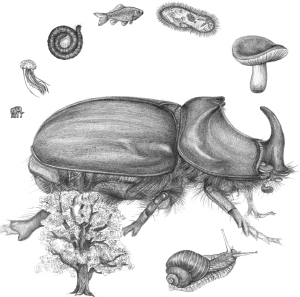

Der Eindruck, der Artenreichtum könnte auch mit der Körpergröße zusammenhängen, stimmt zwar, ist aber dennoch trügerisch. Es gibt drei Arten von Elefanten, und die sind schließlich um einiges größer als wir. In unsere Gewichtsklasse fallen zahlreiche weitere Arten von Säugetieren, aber nur sehr wenige Vögel; immerhin. Man hat die (bekannte) Zahl der Arten mit der Körpergröße (besser: der Körpermasse) in Relation gesetzt. Was herauskam, war eine schiefe Glockenkurve, an deren einem Rand die (schweren) Säugetiere liegen, am anderen die winzigen und demzufolge auch sehr leichten Mikroorganismen. Die meisten Arten entfielen auf die Größenklasse der Käfer. Wieder der Käfer! Die Käferarten ergaben, stärker unterteilt, erneut eine Glockenkurve mit wenigen Arten in der »großen Klasse« von Hirschkäfer & Co. und sehr vielen bei den kleinen. Ebenso verhält es sich bei den Schmetterlingen, bei denen allerdings anders als bei den Käfern die Flügelfläche den Eindruck von Größe vermitteln kann, die sich im Gewicht dann gar nicht niederschlägt. Was lässt sich daraus folgern?

Der Zahl der Arten nach

betrachtet sind die Säugetiere winzig

(Elefant, ganz links) und die Käfer riesig.

Die Antwort fällt nicht leicht. Sie setzt sich auch aus mehreren recht unterschiedlichen Aspekten zusammen. So stimmt es, dass Spezialisten in der Tierwelt in aller Regel klein sind. So können sie ihre Lebensgrundlage am besten und schnellsten nutzen. Denn Kleinheit bedeutet fast immer auch ein kurzes und schnelles Leben. Größe verlangsamt. Sie macht träge, aber auch eher unempfindlich gegen die Einflüsse von außen. Eine dicke Haut zu haben, das sagt uns sprichwörtlich einiges über Menschen und Tiere. Panzer erst recht. Wer groß ist, muss vielerlei Möglichkeiten nutzen können. Wer klein ist, kann sich besser spezialisieren. Aber zu klein darf man auch nicht werden. Ein Mindestmaß an innerer Struktur braucht der Körper, auch der von Käfern. Sie können nicht beliebig klein werden. Den einfachsten Lebewesen dagegen, den Bakterien, macht die Kleinheit keine Schwierigkeiten. Für sie gilt umgekehrt: Größe schadet, weil sie verlangsamt. Im Bereich der Mikroben muss man jedoch schnell sein. Schneller als die Konkurrenz.

Schließlich mindert Kleinheit auch die Möglichkeiten zu selbstständiger, aktiver Ausbreitung. Wer keine Beine hat, kann nicht gut zu Fuß sein. So ein Lebewesen ist auf Transporthilfe angewiesen. Auf passive, wie durch Wind und Wasser, oder aktive, wie den Transport durch andere Tiere. Kleinheit zwingt daher oft zur Seltenheit, Größe zur Trägheit. Irgendwo in der Mitte liegt je nach Art des Organismus die optimale Größe, kombiniert mit guter Beweglichkeit.