9

LA VARIABLE MEDITERRÁNEA

Dimos luego quinientos escudos al renegado para comprar la barca; con ochocientos me rescaté yo, dando el dinero a un mercader valenciano que a la sazón se hallaba en Argel, el cual me rescató del rey, tomándome sobre su palabra, dándola de que con el primer bajel que viniese de Valencia pagaría mi rescate; porque si luego diera el dinero, fuera dar sospechas al rey que había muchos días que mi rescate estaba en Argel y que el mercader, por sus granjerías, lo había callado.

El Quijote, primera parte, capítulo XL:

«Donde se prosigue la historia del cautivo»

El gran teórico de la hegemonía —el concepto de dominación ideológica en la era moderna— fue el levantino Antonio Gramsci, un joven estudiante de la isla de Cerdeña que despuntó por su inteligencia en la ciudad de Turín, en el Turín de las escuelas salesianas de Don Bosco y de las ocupaciones obreras de la fábrica Fiat. Italia, 1920. Damnificado por un accidente que le impidió crecer físicamente como los demás chicos, Gramsci lo leyó todo. Trenzando la Gaceta Renana de Karl Marx con El príncipe de Maquiavelo y la pasión de Benedetto Croce por la filosofía de la historia, llegó a la conclusión de que hegemónico es aquel sistema de poder que el pueblo acaba identificando con el interés general. La parte que consigue hablar en nombre de todos. Intuyó acertadamente Gramsci cuál debía ser el porte del más completo príncipe maquiavélico. Y avanzó la propuesta de que el partido de los trabajadores debería ser el Nuevo Príncipe Moderno: admirado, temido y portador de una propuesta que fuese identificada como el interés de la mayoría.

En Valencia, tierra levantina, hubo un día en que el príncipe regional —por prudencia, lo vamos a escribir en minúsculas— tuvo que aplazar el pago de las facturas a las farmacias y a otros proveedores, y ahí empezó a perder esmalte. Fue el principio de su pérdida de hegemonía. Evidentemente no solo ocurrió en Valencia. El impago de los proveedores o la dilación de los pagos hasta exasperantes periodos de tiempo que pueden superar los seiscientos días es uno de los dramas del Estado de las autonomías y de toda la Administración pública española, incapaz de hacer frente a las obligaciones contraídas como consecuencia del brutal estrangulamiento de los ingresos tributarios. En la Comunidad Valenciana el bajón de credibilidad de la esfera oficial presenta, sin embargo, unas características especiales. El topetazo de la fantasía con la áspera realidad suena diferente porque la irrupción de la desconfianza significa el fin de un sueño, de una sublimación muy trabajada por la propaganda oficial. Una falla en apuros, puesto que buena parte de los ciudadanos de las tres provincias levantinas creyó estar viviendo en el Reino de la Prosperidad Perpetua.

«Barcelona, las Olimpiadas. Sevilla, la Expo. Madrid, capital cultural. Y Valencia, ¿qué?». Esta pintada, aparecida en un muro de la ciudad a principios de los años noventa resume el gran empuje de la derecha valenciana en las dos últimas décadas. Y nosotros, ¿qué? La pregunta era pertinente en una comunidad de fuerte vigor mercantil. Y Valencia, ¿qué? En Valencia, la gran oportunidad de hacer negocios con la construcción y el turismo. Esa fue la respuesta. Ese fue el relato hegemónico hasta bien entrado el año 2011, cuando la crisis económica era una realidad más que palpable en toda España. Qué caray, Valencia, pese a todo, seguía en la nube de la Prosperidad y sus principales representantes políticos se obstinaban en seguir apareciendo en público como maniquíes —trajes bien entallados, relojes caros, sonrisa perenne...— cuando en la derecha madrileña, mucho más prepotente —y mucho más atenta al pálpito de los tiempos—, ya se habían dado instrucciones para un cambio de estilo. En Madrid, llegó un día en que las corbatas de color fucsia sobre cuello de camisa ancho dejaron de estar de moda. El horno no estaba para bollos. En Valencia las cosas funcionan de otro modo. En Valencia siempre ha sido importante marcar la diferencia. La vieja división clasista entre el pequeñoburgués enriquecido que frecuenta el casino y el rústico llaurador todavía impone su ley en los grupos dirigentes valencianos. La necesidad casi biológica de exhibir la posición adquirida se obstinaba en no saber leer el cambio de época en Valencia y en España, mientras en el Partido Popular de Mariano Rajoy se iba abriendo paso una estética menos estridente, más sobria, más modesta, más adaptada a la sensibilidad media del ciudadano. Mediterránea, barroca, italianizante, explosiva, Valencia no es la tierra del Caballero del Verde Gabán, aunque algunos estudios históricos hablan de un cierto influjo jansenista sobre las élites valencianas del siglo XVII (jansenismo: la corriente católica francesa que se aproximó al luteranismo).

En cuestión de meses, todo se vino abajo: el oropel, el gasto desmedido, los valores inmobiliarios, el turismo con muchas ganas de gastar, la confianza en la Prosperidad Perpetua, las cajas de ahorro, el Banco de Valencia y el ensueño de estar viviendo en una petardà sin fin. El de las cajas es un capítulo especialmente importante. La Comunidad Valenciana ha sido la región más perjudicada por la voladura controlada de las cajas de ahorro españolas. La cuarta comunidad con la economía más dinámica del país (detrás de Cataluña, Madrid y el País Vasco) se ha quedado sin sistema financiero regional. Solo queda en pie la pequeña caja de Ontinyent. La CAM alicantina (Caja de Ahorros del Mediterráneo) ha sido desguazada y vendida por un euro al Banco de Sabadell; Bancaja se halla —precariamente— bajo los madrileños dominios de Rodrigo Rato, y el Banco de Valencia, gran enseña de la burguesía mercantil valenciana, se halla intervenido por el Banco de España después de perforar los fondos de Bankia. Una humillación sin precedentes. Adiós siglo XX. Adiós a la memoria de don Ignasi Villalonga, prócer de la economía mercantil valenciana, fundador de la Unió Valencianista Regional y eficaz regente de la Generalitat catalana tras la suspensión de la autonomía catalana en 1934 como consecuencia de los sucesos del Sis d’Octubre. Valencia se ha quedado sin cajas y sin banco: demasiados ladrillos, demasiadas hipotecas, demasiados favores a los amigos, demasiadas interferencias políticas, demasiados pufos. El periodista Pablo Salazar, redactor jefe de «Opinión» del diario Las Provincias, lo resumía de la siguiente manera en un artículo publicado el 23 de noviembre de 2011: «Lo del enemigo exterior ya no nos vale. El peligro catalán se desvanece. Ni a Mas, ni a Eliseu (Climent), ni a Carod-Rovira les podemos echar las culpas del Banco de Valencia, de la CAM, de Bancaja, ni tampoco las de Gürtel, Brugal o la depuradora de Pinedo. Deberíamos hacérnoslo mirar, deberíamos tener la suficiente capacidad de autocrítica para poder empezar de cero y no volver a cometer en un futuro los mismos errores. El fracaso del Banco de Valencia es, desde luego, el de sus gestores y el de los políticos que los nombraron, un fracaso perpetrado en los últimos veinte años. Pero lo es también de la sociedad valenciana, de una sociedad civil desestructurada y de una burguesía valenciana que ahora llora lo que no supo defender».

Hay crecientes señales de descontento en la tierra que hace unos años deslumbraba a todos con su ¡brrrrrrmmmmmmm! vigoroso, inmobiliario y desenfadado. Valencia era la ciudad menos melancólica de España. El programa de Vicente Blasco Ibáñez: Valencia, capital del Mediterráneo, una Gran Valencia con vocación de Nueva Atenas, parecía realizarse por la vertiente dineraria, urbana y sensual. Esplendor y franquicias. Copa América y circuitos de carreras. Arquitectura de Santiago Calatrava. Calatrava, Calatrava y más Calatrava. Turismo, en todas sus gamas y posibilidades. Un puerto comercial de primera en El Grao y esos brindis delirantes en las bodas menestrales: ¡Vivan los novios y viva el PAI! (PAI: Plan urbanístico de Actuación Integrada). Primera visita de Benedicto XVI a España en julio de 2006. Magníficas ofrendas a la Virgen de los Desamparados, la popular Geperudeta, y unos prostíbulos únicos en Europa, con escaleras mecanizadas para los minusválidos (léanlo en el libro España ante sus fantasmas, la gran crónica del corresponsal británico Giles Tremlett, que en 2007 ya preanunciaba algunas de las cosas que hoy están ocurriendo). Valencia a tope. La unidad dialéctica del vicio y la virtud. El instinto. La exportación. La manufactura sumergida. El tú no me controlas en exceso y yo miro hacia otra parte. La inventiva. La ley a tu medida. Italia en España. El caciquismo de las diputaciones. El cantonalismo de Alicante. La perenne inquietud ante el mundo que cambia y no avisa. El miedo a «ser menos». El rechazo visceral a la prepotencia de los catalanes. Las ganas de trabajar y la ausencia de subsidios. El agua. La ruta del bakalao y la apoteosis de la especulación. Y ahora, cuando el esmalte empalidece, el bloqueo político. La ausencia de alternativa. Un PSOE desvencijado, puesto que el Partit Socialista del País Valencià-PSOE, arruinado por sus propios dirigentes, no ganará en Valencia en los próximos trescientos años.

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) fue la primera entidad en hacerse portavoz del malestar entre los sectores dirigentes de una sociedad con mil y una ataduras con el poder regional. Presidida primero por el empresario agroalimentario Francisco Pons y después por el naviero Vicente Boluda, expresidente del Real Madrid, la asociación AVE comenzó a exigir a los dirigentes políticos que bajasen de la luna en la que se había instalado el presidente de la Generalitat Francisco Camps, huyendo de la trituradora del caso Gürtel. Verano de 2011. Por primera vez en muchos años se detectaba tensión entre el empresariado y un poder que había llegado a creerse omnipotente. A una prudente distancia, Juan Roig, el dueño de la pujante Mercadona. Uno de los pocos dirigentes que optaron por la crudeza en el sanedrín de la Moncloa, esa cámara corporativa de los principales empresarios del país que convocó José Luis Rodríguez Zapatero cuando comenzó a verse apurado por las exigencias del Directorio Europeo. Mientras Zapatero prometía brotes verdes e inminentes recuperaciones, Roig le dijo que la crisis iba para largo: «La única buena noticia de 2011 es que 2012 aún será peor». Un realista. Un vendedor que conoce las tribulaciones de la gente de abajo y que ha liderado la adaptación del comercio en grandes superficies a la nueva circunstancia de los consumidores. Un valencianista con amigos en Cataluña. El homenot del que toda Valencia habla con admiración y respeto. Sin Roig, la falla ya se habría venido del todo abajo.

A finales de 2011, el año en que la fantasía de la Prosperidad Perpetua comenzaba a resquebrajarse, Valencia era una alfombra. Una alfombra con los bajos a tope. Una alfombra que tapiza el cuadrilátero sobre el que populares y socialistas se arrean sin descanso a propósito del denominado caso Gürtel, la más profunda endoscopia jamás realizada en el aparato digestivo de la derecha española. Gürtel («correa»), palabra de seis letras que cabe perfectamente en cualquier titular, es hoy sinónimo de valenciano con desparpajo y sin manías. Mangoneo y porte de maniquí. Es interesante recordar el origen de este escándalo. La caja de los truenos la abrió un pequeño empresario madrileño llamado José Luis Peña, concejal del Partido Popular en Majadahonda, que prefirió hablar antes que verse definitivamente envuelto en una vorágine de negocios, comisiones y chanchullos que primero le atrajo y después le asustó. Un hombre valiente al final del día. Una denuncia en los juzgados y, de pronto, Baltasar Garzón al mando de las escuchas telefónicas. En España, sin embargo, no todos los tubos digestivos son iguales. La sonda endoscópica avanzó con mayor facilidad en busca de los tumores valencianos que entre los blindajes de la Comunidad de Madrid. Centro y periferia; siempre el centro y la periferia. Ágil y puesta sobre aviso, Esperanza Aguirre Gil de Biedma vio venir el golpe, cortó una cabeza demasiado implicada en el asunto (la del consejero de Deportes, Alberto López Viejo), de manera que la sonda se desvió hacia Levante, donde las grabaciones telefónicas ofrecerían un material extraordinariamente jugoso. Amiguitos del alma y trajes muy bien entallados.

Francisco Camps, un abogado de Valencia que un día llegó a imaginar que la presidencia del Gobierno español estaba a su alcance, no advirtió lo que se le venía encima. Hombre de sinceras creencias religiosas, Camps quedó noqueado al verse en todas las portadas del país como presunto beneficiario de una pequeña corruptela. Una auténtica filfa, si tenemos en cuenta todos los abusos que se han cometido en España durante los últimos años. Un suceso menor con titulares grandes, porque los pequeños asuntos son a veces los más locuaces y lacerantes. Los más elocuentes. Un solo detalle es capaz de retratar toda una época. Los trajes supuestamente regalados a Camps han vestido el cambio de época en España. Han dibujado con trazo grueso la caricatura de la Prosperidad Perpetua. Maniquíes de provincias desarbolados por un torbellino. Y el presidente de la Generalitat valenciana no supo reaccionar. El cambio de época le venía grande.

Una familia de la clase media valenciana, seducida por la ambición política, a los pies de los caballos. No estaba preparado para ese vendaval. En Madrid, los grupos dirigentes tienen más espolones, son más coriáceos y disponen de mejor artillería para la defensa preventiva. Por ello, el caso Gürtel ha dañado especialmente al PP valenciano y no al PP madrileño. Gürtel era Camps y su hablar relamido, impertinente y ajeno a las reglas básicas del disimulo. El expresidente Camps, recordémoslo, fue el principal valedor de Mariano Rajoy en el congreso de Valencia del Partido Popular. Junio de 2008, con las elecciones generales aún calientes; con la segunda derrota de Rajoy frente a Zapatero aún encima de la mesa. En el congreso de Valencia fracasó la maniobra sindicada por José María Aznar, Esperanza Aguirre, el diario El Mundo y la cadena COPE para echar al de Pontevedra al callejón del olvido. Camps quiso convertirse lentamente en la figura emergente del centroderecha a la espera de que Rajoy se desgastase en las difíciles citas electorales que aún tenía por delante (elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco y comicios europeos entre 2009 y 2010). Camps apoyó a Rajoy con la secreta ambición de poder sustituirle cuando su desgaste fuese inapelable. Y en Madrid aún no se lo han perdonado. Hay que incorporar ese dato al ordenador para acabar de entender lo que está significando el caso Gürtel en la política española. Ha sido el último alarde del juez Baltasar Garzón en busca de ese liderazgo moral que nunca ha acabado de alcanzar por su desmedido afán de protagonismo, un justiciero que ahora se enfrenta a la dura venganza del sector más conservador de la magistratura. Es el deseo del PSOE de destripar el lado más oscuro de la derecha. Es la golfería que retrata una época y que media España ha decidido endosar al característico desenfado de los valencianos, para así quitarse el muerto de encima. Es el feo problema que Rajoy tuvo que acabar resolviendo con el sacrificio político de Camps, finalmente absuelto por un jurado popular que redactó sus conclusiones con clamorosas faltas de ortografía.

Adiós al ensueño de la Prosperidad Perpetua. La sociedad valenciana se ha quedado sin cajas de ahorro. Un día habrá que escribir sobre el Tratado de Yalta que Zapatero y Rajoy firmaron en mayo de 2010, justo una semana antes de que el Directorio Europeo impusiese la política de severa austeridad al presidente español. Zapatero y Rajoy cogieron un mapa de España y dibujaron dos líneas. La primera bajaba desde Asturias en busca del mar a la altura de Alicante, pasando por Extremadura y Castilla-La Mancha. Esa sería la caja-banco del PSOE. La segunda línea unía Valencia, Madrid y Galicia. Ese sería el banco transversal del PP y Rodrigo Rato: un nuevo conglomerado financiero, pilotado por ejecutivos orgánicamente conectados con el centroderecha. Mapas, mapas, mapas. Esa fue la Yalta de Zapatero y Rajoy. Sagasta y Cánovas. Cánovas y Sagasta. Un banco socialista y un banco popular. Y adiós cajas de ahorro. Que todo cambie, para que lo sustancial siga igual. Los gallegos se rebelaron y forzaron la unificación de sus dos principales entidades bajo el manto protector de la Xunta de Galicia, el Directorio Europeo endureció la exigencia de garantías y el repunte de la crisis financiera en agosto de 2011 lo acabó de trastocar todo. Una nueva oleada de fusiones deberá refundir todas las maniobras en curso. Conclusión: el poder regional se ha quedado prácticamente sin trastienda financiera, ha saltado por los aires el esquema durante veinte años dominante en la gran mayoría de las autonomías españolas: la alianza o maridaje del presidente regional de turno con los presidentes de las cajas de ahorro. Ese esquema solo subsiste en la España foral, donde PNV y PP, en feliz alianza, han pactado el control de la nueva Kutxabank. Y de una manera muy leve, levísima, en Cataluña, puesto que ya hace años que la poderosa Caixa se emancipó del control político de la Generalitat. El gran batacazo del viejo orden clientelista se ha producido en Valencia.

Un orden se ha roto en el interior del creativo desorden valenciano. El relato se deshilacha en la pequeña Italia de España. La hegemonía de un poder regional que se ofrecía como garante de la Prosperidad Perpetua pierde gas. Como en el resto de España, la capacidad de las autonomías para actuar como marco de poder autorreferencial se agota. Las deudas apremian, el recorte de los servicios asistenciales se hace inevitable y la desaparición de las cajas en tanto que bancos de desarrollo regional debilita a las élites locales. Las redes clientelares pierden vigor. Hay atisbos de reacción, sin embargo. Una nueva generación de dirigentes empresariales parece estar tomando la palabra en Valencia. Juan Roig es el nuevo referente social y el corredor o eje ferroviario mediterráneo triunfa como metáfora de un nuevo tiempo sin grandes plusvalías inmobiliarias en el horizonte. El deshielo de las relaciones con Cataluña es sincero los lunes y los miércoles, y meramente táctico el resto de la semana. Un orden se ha roto en Valencia sin que ello vaya a tener consecuencias políticas inmediatas. La hegemonía del PP resiste, por ahora. El nuevo presidente, Alberto Fabra, un hombre serio, exalcalde de Castellón sin grandes vínculos con los círculos de poder de la ciudad de Valencia, un pragmático especialmente elegido por Rajoy, intenta arbitrar un regionalismo austero y realista. Ardua tarea. El PSOE está descuajeringado y una tercera opción, la coalición Compromís, una amalgama de autonomistas valencianos de izquierda, despunta como el grupo de oposición más vivaz.

Tierra emprendedora, muy activa en las exportaciones, contribuyente neta al producto interior bruto español, con una de las tasas de empleados públicos por habitante más bajas de la Península (junto con Cataluña), hegemonizada políticamente por una derecha que ha explotado hasta la extenuación los recelos que provoca el nacionalismo catalán, se halla hoy ante la necesidad de reinventarse porque el tiempo de la Prosperidad Perpetua se ha desvanecido. Ante la nueva intemperie, el valenciano no pide subsidios, sino nuevas posibilidades de desarrollo económico. El corredor mediterráneo, es decir, la agilización del transporte de mercancías con Francia y Europa, ha devenido una metáfora poderosa. Una manera de decir: «Aún tenemos proyecto».

Vamos a hablar del corredor mediterráneo. Fue Stendhal quien llegó a la conclusión de que África empezaba en los Pirineos. Escandalizado por el abrupto rechazo español a la invasión napoleónica y atónito ante la fiera alianza entre el clero de sotana raída y el pueblo de navaja y trabuco, el autor de El rojo y el negro proclamó: «Sangre, costumbre, lenguaje, modo de vivir y de combatir, en España todo es africano. Si el español fuera mahometano sería un africano completo». Han pasado dos siglos desde que Marie-Henri Beyle (Stendhal) hiciera todavía más trágico su pronóstico: «Aunque la nación española se sienta a gusto en su estercolero, tal vez dentro de doscientos años logre arrancar una Constitución. ¡Y sabe Dios con qué ríos de sangre habrá de comprarla» (Vida de Napoleón, 1817).

Acertó. Definitivamente secados los ríos de sangre de los últimos doscientos años, España es la que ahora llama a la puerta de Francia y le plantea la apertura de tres grandes pasos en los Pirineos, para salir del agobio de la crisis y dar la máxima eficacia al tráfico de personas y mercancías. Tres corredores para asegurar el anclaje español en Europa en esta hora mala y obtener el máximo rendimiento a la privilegiada posición de la península Ibérica en el Mediterráneo, una vez que el centro del mundo se ha desplazado —para no volver— hacia las costas del Pacífico. Estamos hablando del corredor atlántico (Algeciras-Sevilla-Madrid-Vitoria-Hendaya-Burdeos-París); del eje central tan soñado por los aragoneses (Zaragoza-Toulouse-París), y del ambicioso y siempre aplazado corredor mediterráneo (Algeciras-Málaga-Murcia-Valencia-Barcelona-Montpellier-Lyon-París-Bruselas-norte de Europa).

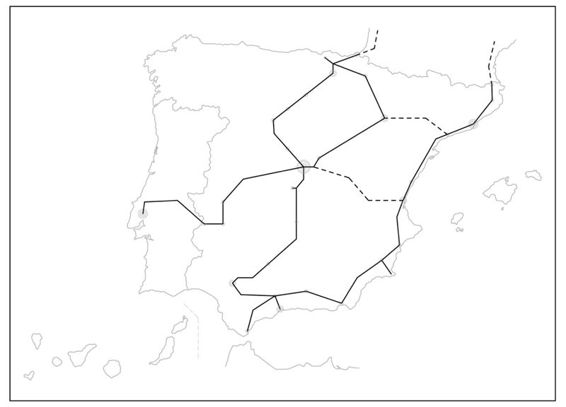

El mapa de la página siguiente nos indica con qué intensidad la gran prioridad de la política española de los últimos veinte años ha sido la configuración de un potente eje ferroviario, con rótula en Madrid, que atravesaría los Pirineos por la vertiente atlántica. Empezó a dibujarse en los años noventa con la decidida apuesta de Felipe González por el AVE Madrid-Sevilla y continuó después, en tiempos de José María Aznar, con la decisiva construcción del túnel del Guadarrama (el tercer túnel ferroviario más largo del mundo, 4.000 millones de euros de inversión, altísima tecnología de perforación...). El túnel del Guadarrama conecta las dos Castillas y ofrece a la alta velocidad ferroviaria la posibilidad de encaminarse hacia Galicia (donde encontrará nuevos obstáculos orográficos y graves dificultades presupuestarias) y avanzar con menos dificultad hacia el Cantábrico, en busca del País Vasco y del estratégico paso de Irún-Hendaya. Aznar dibujó en tinta azul el eje atlántico y perforó con ahínco la sierra del Guadarrama. Zapatero ha tenido la habilidad de transformarlo en pacto de Estado con el nacionalismo vasco. En 2008, el PSOE pactaba con el Partido Nacionalista Vasco la aceleración de las obras de la denominada Y ferroviaria vasca (Vitoria-Bilbao, Vitoria-San Sebastián-Hendaya), otorgando al Gobierno vasco la posibilidad de ejecutar directamente la conexión con Francia, a cuenta del cupo (de los impuestos que el País Vasco teóricamente debe liquidar al Estado una vez recaudados por sus tres haciendas forales). La ejecución de la Y pasaba a ser una cuestión de Estado compartida por el nacionalismo vasco.

Francia parece haber aceptado esta prioridad. El ancho de vía francés permite una pronta conexión, aunque los sistemas de conducción y señalización del AVE y del TGV exigen una costosa homologación. Las autoridades francesas tienen en estos momentos en proyecto, en colaboración con la iniciativa privada, la construcción de un tramo mixto de TGV y transporte de mercancías entre Tours, Burdeos y Hendaya, vía Dax. El tramo Tours-Burdeos está en fase avanzada, y el Burdeos-Dax-Hendaya se halla aún en una fase preliminar. «La Y vasca y su conexión con Francia es una gran cuestión de Estado que el PNV ha sabido comprender», me comentaba hace dos años un relevante ministro del Gobierno español, buen conocedor de los asuntos vascos dada la idiosincrasia de su cartera. París también lo ha entendido.

MAPA 4. Proyectos del ancho ferroviario europeo para mercancías.

Fuente: Ministerio de Fomento, 2011.

El otro gran corredor entre España y Francia es el del Mediterráneo. Al decir de muchos expertos —no solo catalanes, no solo valencianos—, esa debería ser hoy la gran apuesta española. Basta mirar el mapa e imaginar cómo funciona el mundo desde que China se ha convertido en la gran fábrica del planeta, India ha despegado y Oriente Medio, pese a sus guerras, se ha consolidado como el gran proveedor de hidrocarburos. El Mediterráneo vuelve a ser importante en términos geoestratégicos. Importante y explosivo. El tráfico de mercancías por el Mediterráneo, vía canal de Suez, gana tonelaje e importancia logística. Una potente cinta de transporte en el litoral mediterráneo podría competir muy seriamente con los puertos del Rin, arteria aorta de la Europa carolingia.

El mapa contiene una potente narración política. Pero su detalle es complejo. No debe confundirse, por ejemplo, la alta velocidad y el tráfico de mercancías (por fuerza más lento), aunque en algunos tramos es posible utilizar una misma vía para ambos usos.

Cuando los trenes de pasajeros circulan a muy alta velocidad (cerca o por encima de los 300 km/h), el uso mixto de las vías, que exigen un cuidadoso mantenimiento nocturno, se complica: las frecuencias de paso son de más difícil gestión. En los tramos con notables desniveles, el tráfico de trenes de mercancías es desaconsejable (la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona tiene desniveles demasiado altos y no puede ser de uso mixto). Por ello se impone la construcción de trazados segregados de ancho europeo para las mercancías. En estos momentos, solo el puerto de Barcelona se halla precariamente conectado con la red europea. Treinta años después de la Restauración de la democracia en España, una única línea de tren —¡una sola línea de tren de mercancías!— consigue conectarse con la red europea de ferrocarriles sin necesidad de mover la carga o proceder al cambio de ejes. Creo que este dato, absolutamente escandaloso desde la perspectiva de los actuales requerimientos de competitividad económica, explica muchas cosas sobre la España de la segunda Restauración, sobre su modelo económico, hoy en grave crisis; sobre las relaciones con Francia y sobre nuestra verdadera ubicación en Europa. Una sola vía de tren de ancho internacional nos une con Europa en pleno proceso de ajuste y recomposición de las relaciones de fuerza en el interior de la Unión.

Un absurdo interrogante se abre entre Valencia y Barcelona mientras las demás ciudades españolas de más de cuatrocientos mil habitantes se hallan conectadas por la alta velocidad ferroviaria. La España del siglo XXI no quiere que las áreas metropolitanas de Valencia y Barcelona formen un potente hinterland con sus dos polos principales a poco más de una hora de viaje. Negocios, intercambios profesionales, turismo y ocio a escala metropolitana. A escala regional (sí, regional, tal y como se concibe esta interesante palabra en la actual geografía política europea). La España del siglo XXI no desea esa conexión. Hasta la fecha no ha movido un dedo para promocionarla. Le asusta esa conexión, quizá porque aún tiene en la cabeza el mapa de 1854 que ilustra la portada de este libro: el fantasma de la España «asimilada».

La inmodesta España que ayer se comía el mundo y hoy sufre una avería económica escalofriante ha retardado todo lo que ha podido la construcción de una vía ferroviaria de ancho europeo que recorra el litoral mediterráneo en dirección al corazón de Europa, para abaratar las exportaciones de todo tipo. En pocas palabras, para que los coches de la Ford de Almussafes lleguen a los mercados de Carolingia con un menor coste y para que los puertos de Barcelona (2,56 millones de contenedores en 2008), Tarragona (16,8 millones de toneladas de productos petrolíferos en 2008) y Valencia (3,5 millones de contenedores en 2008) configuren una potente red europea de captación de mercancías de Extremo Oriente y Oriente Próximo. La gran apuesta ha sido la carretera. La tríada formada por el poder regional (gobiernos autonómicos y cajas de ahorro), las grandes empresas de obras públicas y el lobby de los ingenieros ha apostado en España por la carretera. Nadie, hasta hace dos días, ha movido un dedo para que el litoral mediterráneo, además de atracción turística y reino de la especulación inmobiliaria, pueda ser una gran cinta de transporte al alcance de los 70 barcos que a diario cruzan el canal de Suez en busca de los mercados europeos. El motor turbo de los últimos quince años (negocio inmobiliario, turismo y abaratamiento de los servicios gracias a la inmigración masiva) se cae a pedazos y aún existen en España importantes reticencias a una mayor articulación socioeconómica de su franja mediterránea. Un escándalo.

Finalmente, el 19 de octubre de 2011, justo un mes antes de las elecciones legislativas que debían dar paso a la décima legislatura de la democracia, la Comisión Europea decidió incorporar el eje o corredor mediterráneo en el listado de prioridades estratégicas de la Unión Europea, enmendando un mapa anterior, elaborado en 2002 en un momento de fuerte influencia del PP español en las estructuras europeas; un mapa que excluía el corredor mediterráneo y en el que mucho tuvo que ver la fallecida dirigente popular Loyola de Palacio, entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, comisaria de Transportes y mano derecha de José María Aznar en los pasillos de Bruselas. La rectificación ha sido de tomo y lomo y ha tenido como principal palanca impulsora el cambio de humor de la sociedad valenciana. La progresiva afirmación de un discurso propio por parte del empresariado valenciano —de nuevo me permito subrayar el papel de Juan Roig— movió al PP regional de Francisco Camps, a su vez necesitado de un discurso legitimador ante los evidentes indicios de crisis económica y los primeros coletazos del caso Gürtel. Y los catalanes esta vez han sido inteligentes. Aprendida la lección de que los valencianos no quieren ser los catalanes del sur y casi extinguida políticamente la fantasía de los Països Catalans, las organizaciones empresariales catalanas han apoyado la reivindicación del corredor mediterráneo sin querer monopolizarla. A nadie se le ha ocurrido proclamar en voz alta —por fortuna— que Barcelona también es la capital de esta iniciativa. Los políticos catalanes han optado por un inteligente segundo plano y la apuesta ha ganado. Políticamente ha ganado. Ha triunfado en los despachos y en la opinión pública. Estratégicamente ha ganado.

Al asumir el Ministerio de Fomento en la remodelación ministerial de abril de 2009 —cuando Zapatero aún creía tener margen para afrontar la crisis con una política expansiva— José Blanco, un hombre con el mapa electoral de España en la cabeza, vio clara la jugada. Después de haberlo rechazado en 2002, el PP —el PP valenciano, en especial— podía convertir ahora el corredor mediterráneo en una nueva arma arrojadiza contra los socialistas, como en su día lo fue la cuestión del agua. Blanco entendió con prontitud que debía evitar ese escenario y decidió ponerse al frente de la manifestación. Tenía otros buenos motivos para ello. Los países del norte de Europa, con Alemania en cabeza, están apostando fuertemente por el transporte en ferrocarril. Hay que reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y el tren le va a disputar la partida a los camiones. Los alemanes, de nuevo en cabeza. La Deutsche Bundesbahn, la compañía estatal alemana de ferrocarriles, se está convirtiendo en el principal operador del continente. El sector conserva un fuerte anclaje estatal. La liberalización de la competencia avanza muy lentamente por la reticencia de los Estados a perder la soberanía sobre el medio de transporte que con mayor intensidad simboliza las esencias nacionales de los siglos XIX y XX. El tren es hijo de la nación. El día en que los gobiernos nacionales pierdan el control de sus trenes podremos decir que Europa ha dado un paso de gigante hacia su integración política y psicológica. Entretanto, se apunta un reparto de papeles: la Deutsche Bundesbahn será la compañía hegemónica en el transporte de mercancias, y la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) tendrá un papel preponderante en el transporte de viajeros. Y una viñeta o tasa especial penalizará el transporte de mercancías por carretera. Blanco entendió la nueva perspectiva y decidió la apertura de un nuevo discurso, ignorado olímpicamente por todos sus antecesores. España debía empezar a pensar en serio en el transporte de mercancías por ferrocarril para salir de su secular atraso en ese campo, ya que el transporte de mercancías por tren solo supone el 4 % del volumen total en España. Blanco decía trabajar por un cambio de tendencia. Toda una novedad en un país que no ha dejado de apostar por el camión desde que el señor Eduardo Barreiros, apóstol de la reindustrialización en la autarquía franquista, comenzase a experimentar con la conversión de viejos motores de gasolina a motores diésel. Camiones y carreteras. Camiones y autopistas de peaje. Camiones y autovías libres de peaje con subvención alemana, esta ha sido la ruta del desarrollismo desde los tiempos de Federico Silva Muñoz hasta los de José Borrell Fontelles. Blanco captó la nueva perspectiva y también la coyuntura valenciana. Eso ocurría en un momento en el que el PSOE aún creía tener posibilidades de ganar las elecciones generales. En la política de obras públicas, las apuestas son como los trenes: una vez has tomado una ruta no es fácil bajar del tren en marcha. Blanco trabajó para el reconocimiento europeo del corredor mediterráneo y el PP no lo obstaculizó. Esa ha sido la novedad. Las prioridades han sido redefinidas y la pelota está ahora en los pies del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy.

La palanca de este cambio de prioridades ha sido, principalmente, la evolución interna de la sociedad valenciana. No es este un dato menor. En los próximos años oiremos hablar de Valencia en términos algo distintos a los que nos tienen acostumbrados los noticiarios. Sí, han cometido excesos. Sí, su clase dirigente ha cometido verdaderos desmanes y no se enteró a tiempo del cambio de rasante. Sí, es una tierra que se entrega con facilidad a la exageración. Pero Valencia, sociedad que se ha forjado a pulso, sin muchos subsidios y subvenciones, forma parte de la España trabajadora y solidaria que aporta sus esfuerzos al bienestar común. Un cierto cambio de actitud de la sociedad valenciana —confuso, caótico e irregular, si se quiere— formará parte del nuevo paisaje político y social español.

Pero ¿qué ha pasado para que estemos hablando de los trenes de mercancías de manera casi exagerada, como si de ello dependiese el futuro del país? Ha estallado la burbuja inmobiliaria como consecuencia de una brutal crisis financiera mundial y España ha descubierto su realidad más profunda. Los españoles han salido del sueño de don Quijote y don Juan Tenorio dándose de bruces con su mermada capacidad de competición sin el auxilio de los ladrillos. España debe reinventarse. Los corredores ferroviarios cobran de pronto actualidad como la más potente metáfora de esa reinvención. Y vuelve el miedo al desenganche de Europa. Sin leer a Richard Florida y a otros eminentes geógrafos del poscapitalismo, aquí y allá se comienza a intuir que dentro de poco Europa tendrá forma de archipiélago: islas de prosperidad económica rodeadas por vastas zonas deprimidas. La conexión con la isla central del continente (Carolingia más el sur de Inglaterra y el norte de Italia) y la capacidad de agregación de inteligencia y creatividad será clave en los próximos años. Mientras aún discutimos de naciones como si estuviésemos en el siglo XIX, llega el tiempo de los corredores ferroviarios y de los corredores urbanos. De las nuevas conexiones. De las nuevas regiones.