8

LA RECENTRALIZACIÓN

[...] y queriendo dar remate a la estraña y bien fabricada aventura, por la cola de Clavileño le pegaron fuego con unas estopas, y al punto, por estar el caballo lleno de cohetes tronadores, voló por los aires con estraño ruido y dio con don Quijote y con Sancho Panza en el suelo medio chamuscados.

El Quijote, segunda parte, capítulo XLI:

«De la venida de Clavileño, con el fin desta

dilatada aventura»

Cuarenta años después de aquel breve diálogo entre el general Franco y el joven gobernador civil Adolfo Suárez González en el apeadero de Turrubuelo —«Segovia no quiere ser menos, excelencia»—, lo regional y lo local han perdido prestigio político en España. La borrachera inmobiliaria ha arruinado el prestigio del municipalismo y la crisis está desbaratando la legitimidad de las administraciones regionales, pomposamente llamadas autonómicas para evitar la ambigua distinción entre nacionalidades y regiones que establece el artículo 2 de la Constitución. Lo local, lo regional, lo autonómico y lo nacionalista (en el bien entendido de que en España, nacionalistas siempre son los otros) es hoy para importantes segmentos de la población sinónimo de derroche, de despilfarro, de mangoneo, de declive y de mal funcionamiento del país. Centenares de ayuntamientos se hallan en quiebra técnica, apenas auxiliados por la subida del impuesto de bienes inmuebles decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy al poco de tomar posesión. Algunas autonomías bordean también la quiebra, con serias dificultades para abonar puntualmente la nómina de los funcionarios y con retrasos escandalosos en el pago a los proveedores. Con la significativa excepción del Gran Luxemburgo (Euskadi y Navarra) y el Gran Madrid, la gran mayoría de las autonomías se halla en una muy apurada situación financiera, especialmente grave en la España asimilada que aparece en el singular mapa de la cubierta de este libro; en la España del este: Cataluña, Comunidad Valenciana e islas Baleares, tres comunidades cuya economía ha pivotado tradicionalmente sobre la pequeña y mediana empresa, particularmente fuertes en la exportación y el turismo, y contribuyentes netas a la solidaridad interna española. El café para todos se ha vuelto amargo y una fenomenal campaña de desprestigio, pilotada con singular ahínco por la derecha madrileña, está golpeando con furia la credibilidad política y moral de la exhaustiva descentralización llevada a cabo durante tres décadas.

Como tantas veces ocurre en España, el movimiento del péndulo vuelve a tener efectos asombrosos. La España de las autonomías, elogiada hasta hace cuatro días como uno de los ejemplos más excelsos del genio político de la transición, pasa a ser el engendro culpable de todos los males. Donde antes había un portentoso ejercicio de «igualdad entre todos los españoles», ahora solo hay derroche y despilfarro. Si el chivo expiatorio es el mejor amigo del hombre cuando van mal dadas, España es el mejor ejemplo de esa atávica necesidad de proyectar los sentimientos de culpa sobre un único sujeto capaz de absorberlas todas y así simplificar la redención. El Estado de las autonomías es hoy el gran chivo expiatorio de la crisis española. El péndulo se ha movido y de qué manera. Hoy es obligado en España hablar mal a todas horas de las autonomías; a poder ser, de la autonomía de los de al lado. El infierno, escribía Jean-Paul Sartre, son los otros.

El peso moral de la crisis está recayendo sobre unas administraciones territoriales que en su momento no solicitaron la carga que están obligadas a soportar. Gracias a la «igualación por arriba» derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA y los consiguientes acuerdos entre PP y PSOE en los años noventa para una igualación al alza de las competencias transferidas, todas las comunidades sin excepción administran en la actualidad la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, pilares básicos del Estado asistencial. La Administración central del Estado se reserva el pago de las pensiones y el seguro de desempleo, esto es, la caja única de la Seguridad Social, protegida por un triple cordón policial y por piquetes sindicales armados con barras de hierro. España es hoy la caja única de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria (con la excepción de las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra), el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Audiencia Nacional, la Guardia Civil, la Policía de Aduanas, el Museo Nacional del Prado, el Centro de Arte Reina Sofía, la Biblioteca Nacional de España y la selección de fútbol de Vicente del Bosque. Y el rey. Todo lo demás son las Españas.

Si en 1978, el Estado central administraba el 91 % del gasto público, en estos momentos controla menos del 50 %, porcentaje que se reduce al 22 %, si descontamos la citada caja única de la Seguridad Social. Porcentajes que permiten repetir con toda tranquilidad la ya conocida letanía de que «España es uno de los Estados más descentralizados del mundo» y armar de razones a los partidarios de la recentralización, especialmente activos y fervorosos en la alta Administración del Estado. Alejo Vidal-Quadras, conspicuo exponente del ala liberal-nacionalista del Partido Popular, lo expone en los siguientes términos en un opúsculo titulado Ahora, cambio de rumbo, publicado a los pocos días de la toma de posesión del nuevo Gobierno popular: «Hemos sacralizado de manera excesiva el desmantelamiento del proyecto común y en este periodo de dificultad, cuando más lo necesitamos, nos encontramos con un Estado impotente y difícil de mantener». Vidal-Quadras no escribirá la agenda de Rajoy, pero es evidente que el péndulo se mueve en «uno de los países más descentralizados del mundo». Un fenomenal trampantojo. La desconcentración administrativa, en efecto, ha llegado bastante lejos; quizá demasiado. Ningún partido llevaba el propósito de llegar tan lejos en su programa en 1977. No era ese —convertir España en un mosaico de poderes regionales con tres millones de funcionarios (último censo de 2011) repartidos entre las diversas administraciones— el programa catalanista, la fuerza que más empujó a favor del reconocimiento de los estatutos de autonomía de la República. No era eso, no era eso. La fenomenal centrifugación del Estado español es fruto de los sucesivos pactos de igualación firmados por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. El «No vamos a ser menos», fuertemente espoleado por la Andalucía de 1980, ha acabado mal. Ha acabado con una fenomenal centrifugación de la deuda pública, cuyo control y rebaja tendrá cuantiosos costes sociales y políticos. La gran mayoría de las autonomías españolas fue constituida para «no ser menos», no para recortar prestaciones a los ciudadanos. Ahí va a haber un serio problema. Un grave problema que solo acaba de comenzar. «Uno de los países más descentralizados del mundo». Un fenomenal trampantojo. La desconcentración administrativa ha ido muy lejos, quizá demasiado; el reparto del poder político es otro cantar.

Fue un pacto por «arriba» que obedecía a la filosofía común de los dos grandes partidos españoles: la igualación, por encima de todo. «No vamos a ser menos». Si la LOAPA dice que hay que bajar el listón, todos para abajo; si el Tribunal Constitucional corrige la LOAPA y dice que se puede subir el listón, todos para arriba. Como consecuencia de ello, gobiernos regionales que jamás habían aspirado a gestionar la sanidad pública, un buen día se encontraron administrando la nómina de ambulatorios y hospitales. Ninguno lo rechazó, por supuesto, ya que el mando sobre los funcionarios siempre ha tenido una connotación muy positiva en España. Cuantos más funcionarios a tus órdenes, más poder. Más base electoral. No ha de extrañar, por lo tanto, que una de las consecuencias del café para todos haya sido un extraordinario aumento del número de funcionarios y empleados públicos en toda España. Las 17 autonomías contaban en 2010 con 1.345.500 funcionarios y empleados, cifra que representaba el 50,1 % del total de personas empleadas en las administraciones públicas españolas; una cifra claramente superior a los funcionarios de la Administración central del Estado, incluidos los servicios aún centralizados del Instituto Nacional de Salud, y la Administración local. Si las comunidades autónomas administran alrededor del 60 % del gasto público, es en buena medida lógico que en su nómina figure el mayor porcentaje de empleados públicos. Lo que ya no es tan lógico es que la cifra de funcionarios apenas haya disminuido en los servicios centrales. España tiene hoy una fuerte nómina funcionarial: 2.659.000 personas trabajan para los distintos escalones de la Administración; más de dos millones y medio de personas desigualmente distribuidos en el territorio. En relación con la población, España tiene más funcionarios que Alemania, Gran Bretaña, Italia y los cuatro países de Escandinavia.

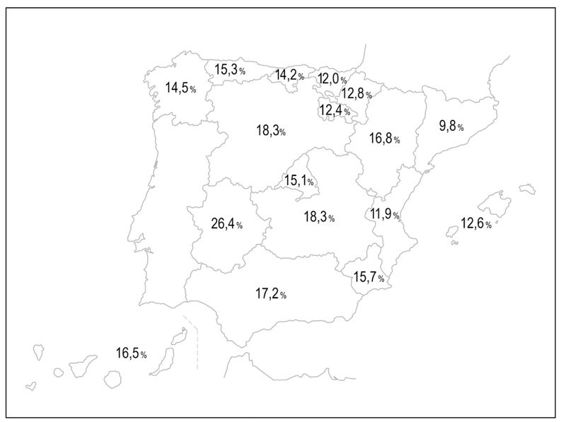

La observación del mapa del empleo público en España es aleccionador: Madrid y la España meridional (Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Ceuta y Melilla) aglutinan prácticamente la mitad de los funcionarios públicos, con ratios funcionario por habitante realmente altas. Si tomamos como referencia la media española: 17,58 habitantes por cada empleado público, nos salen dos Españas. Siempre, dos Españas. La España con más funcionarios que la media: Ceuta (7,8 habitantes por empleado público), Melilla (7,6), Extremadura (11,7), Aragón (14,5), Castilla y León (14,6) Madrid (14,9), Castilla-La Mancha (15,5), Andalucía (16,6), Canarias (16,6) y Murcia (16,8). Y la España que se halla en la media o por debajo: Cantabria (17,4), Asturias (17,7), Galicia (18,2), Navarra (18,6), La Rioja (19,5), Baleares (19,6), País Vasco (19,8), Comunidad Valenciana (22,3) y Cataluña (24,7).

Si tomamos como referencia la proporción entre empleados públicos y personas empleadas en cada comunidad, el mapa es prácticamente el mismo.

MAPA 2. Empleo público por autonomías

(porcentaje de empleados públicos por población ocupada).

Fuente: Pimec, 2010.

Tres Españas. Las tres Españas del mapa de la cubierta. La España uniforme con muchos funcionarios por persona empleada. La España foral, en una línea intermedia. Y la España «asimilada», la España menos estatalizada, donde el porcentaje disminuye sensiblemente.

La España del interior y del sur y la España del norte y del corredor mediterráneo. La España más apegada al Estado y la España más mercantil. Es este un mapa significativo de los tiempos venideros, que exige, sin embargo, alguna matización, si queremos ser fieles a la verdad. El número de empleados públicos en Cataluña difiere mucho del resto de España por el importante peso de los servicios concertados en la Sanidad y la Educación. Mutuas y escuelas concertadas reciben ingresos públicos pero sus trabajadores no son empleados públicos, ni gozan de las prerrogativas de estos. La misma salvedad debe aplicarse a Madrid, donde la enseñanza concertada tiene un gran peso, lo cual nos viene a confirmar que la capital de España, con un porcentaje de funcionarios por habitante claramente superior a la media, también sigue siendo centro del empleo público. La España de las autonomías ha distribuido responsabilidades, ha externalizado buena parte del Estado asistencial del centro a la periferia, pero no ha corregido las viejas inercias: en el interior y en el sur, el Estado empleador ofrece cobijo a más gente que en la España atlántica, cantábrica y levantina. La España autonómica ha generado potentes aparatos clientelares, sin excepción territorial. Muchos ministerios han transferido buena parte de sus funciones a las autonomías (Sanidad y Bienestar Social, Agricultura, Educación, Trabajo, Cultura...), pero mantienen un alto número de funcionarios y altos cargos en las viejas sedes ministeriales y en los organismos anexos. El Estado central ha transferido mucho y se ha quitado de encima no pocos problemas, pero no ha querido reducir sus fuerzas. Es lógico. El Estado español tiene más de cinco siglos de historia. Hubo un tiempo en que las órdenes dictadas desde Madrid se cumplían al cabo de unos meses en la Patagonia y en las Filipinas. No es una filfa, ni una pieza de anticuario, como algunas veces creen algunas personas ingenuas en Cataluña. (En el País Vasco, menos; los vascos siempre han tenido una visión pertinente de lo que es el aparato estatal español.) Es rocoso, tiene memoria y cuenta con una élite funcionarial de notable preparación técnica y notorio instinto político. Ha resistido, se ha negado a perder grasa y fibra, porque sabía que el péndulo algún día volvería a moverse a su favor. Sabía que las autonomías podían morir de empacho y que algún día la periferia, ahogada en su mar de pequeñas competencias, pediría auxilio. Ese tiempo ha llegado.

La escalofriante crisis económica de Occidente sacude con furia la inflada estructura regional española; la sacude, la zahiere, la desprestigia y le resta sentido porque desde el primer día las cuadernas estaban mal ajustadas. Nos hemos dado cuenta cuando ha llegado el mal tiempo. Quizá demasiado tarde.

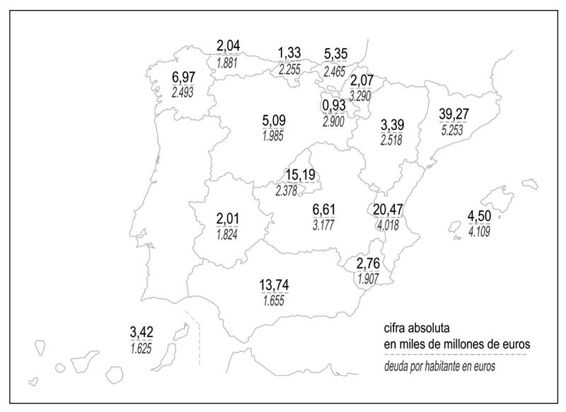

Hablemos del estado de las cuadernas. Resulta interesante superponer el mapa del empleo público y el de la deuda acumulada por las administraciones autonómicas en relación con el producto interior bruto de cada territorio y sus habitantes. Lideran la deuda por PIB: Valencia (17, 4 %), Cataluña (17,2 %), Castilla-La Mancha (16,9 %) y Baleares (16,3 %), frente a la más saludable situación financiera de Asturias (7,1 %), País Vasco (7,3 %), Madrid (7,4 %), Castilla y León (7,7 %), Canarias (7,8 %), Andalucía (8,9 %) y Extremadura (9,9 %).

Miguel de Unamuno decía que a los levantinos les pierde la estética. A la vista de los datos del Banco de España sobre la situación financiera de las comunidades, parece que a catalanes, valencianos y baleares, además de tener menos funcionarios que el resto de España, también les pierde la deuda. Las tres comunidades mediterráneas, las tres comunidades de mayor tradición mercantil y exportadora (Cataluña y Valencia suman en estos momentos más del 45 % de las exportaciones españolas); las tres comunidades que generan el 40 % del PIB español; los tres territorios con un mayor volumen de pequeñas empresas y un menor número de funcionarios por habitante, son los más endeudados. ¿Drenaje fiscal o defecto genético de los levantinos?

La crisis ha descarnado el Estado de las autonomías. Madrid, distrito federal imperfecto, con una cuota de solidaridad interna no proporcional a los beneficios que aporta la capitalidad. Cataluña, Baleares y Valencia, golpeadas por la crisis en el flanco de la pequeña y mediana empresa, endeudadas hasta las cejas y con una alta transferencia fiscal a los mecanismos de compensación territorial. Resplandezca el sol o llueva, Levante sostiene el edificio español. País Vasco y Navarra, el Gran Luxemburgo, el cluster confederal, discurren al margen de las vicisitudes colectivas, con saldos fiscales positivos pese a figurar entre las comunidades con mayor renta per cápita. Sin que nadie se sorprenda y proteste. Es el fuero; mejor dicho: los sistemas de cálculo del fuero, ahora en periodo de revisión en el País Vasco. Digámoslo claro: es la excepción que ayudó a pacificar la España del siglo XIX y que apuntaló el advenimiento de la democracia en 1977 (una de las primeras medidas importantes de Adolfo Suárez en 1976 fue devolver el régimen foral a las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, que Franco había castigado por traidoras). He escrito a menudo sobre esta cuestión y sé que provoca irritación en algunas personas. En alguna ocasión me han comentado que soy uno de los pocos periodistas que presta atención a esa peculiar asimetría en la igualdad entre los españoles. Quisiera aclarar que no siento ningún tipo de animadversión hacia vascos y navarros. Me gusta el norte de España y siento interés por el mundo euskaldun. Simplemente creo que el asunto de la solidaridad debería ser rediscutido de norte a sur y de este a oeste, sin excepciones ni cortapisas. En un país afectado por una grave crisis, no tiene sentido que dos de sus territorios más ricos no aporten nada o casi nada a las necesidades de los españoles que menos tienen en virtud de un fuero del siglo XIX. Puesto que una cosa es el fuero y otra el huevo. Una cosa es el régimen foral, explícitamente protegido por la Constitución de 1978, y otra los mecanismos de cálculo del cupo vasco y del convenio navarro. Quizá la conclusión del debate sería que el País Vasco y Navarra deben mantener saldos fiscales positivos, porque España es así de hidalga y generosa y le place tener una excepción. El debate, sin embargo, debería llevarse a cabo. Sin ETA, será más fácil plantearlo. La progresiva integración y homogeneización de la política fiscal europea, exigida férreamente por Alemania, hará del todo inevitable esa discusión.

MAPA 3. Deuda de las comunidades autónomas.

Fuente: Banco de España, 2011.

España, suma de excepciones: el Cluster Foral, la Gran Capital y el Sur que necesita ayuda. Sobre este eje debería girar la discusión. Solo escribirlo da vértigo. Ese eje es la columna vertebral de España.

Refuerzo de la hegemonía central; consolidación del blindaje confederal vasco-navarro, cuyo último cierre viene dado por el ingreso de independentismo vasco en la Diputación Foral de Guipúzcoa y el fin prácticamente definitivo de ETA; creciente estrés fiscal en el eje mediterráneo (que empieza a tomar conciencia de su situación pese a la fractura abierta entre Cataluña y Valencia en los últimos treinta años); pocos, muy pocos, cambios estructurales en la España meridional, y progresivo empobrecimiento de las zonas más humildes del noroeste español (Galicia interior, antiguo Reino de León e interior de Asturias), cada vez más despobladas y envejecidas; relativa estabilidad en la vieja Castilla y ligero repunte de Aragón gracias al gran crecimiento urbano de Zaragoza y a la fluidez del corredor del Ebro. Esta es la foto.

La campaña de desprestigio del Estado de las autonomías viene de lejos, pero ha alcanzado un nivel casi paroxístico con el agravamiento de la crisis económica. De golpe y porrazo, el gran invento de la transición ha quedado al desnudo, mostrando sus vergüenzas. Diecisiete virreyes, 17 parlamentos, 17 baronías de costumbres suntuosas (palacios y sedes decoradas y amuebladas con esmero, proliferación de asesores y cortesanos, coches oficiales, hábil manejo de las redes clientelares, corrupciones y corruptelas en casi todos los puntos del mapa...), 17 excesos muy inteligibles para el ciudadano irritado con la política. Diecisiete excesos que no se han sabido corregir a tiempo, porque la política, como todo engranaje complejo, no puede emanciparse fácilmente de las inercias. La marea ha pillado a todos desprevenidos. El nivel del agua ha bajado con rapidez y ha mostrado con toda su fealdad los bajos del tinglado autonómico. Donde la gente antes veía orgullo regional, ahora tiende a ver gastos inútiles. Donde antes veía solemnidad, ahora observa abuso. Aquel magnífico edificio de Valladolid que aloja las Cortes de Castilla y León, un edificio digno del Bundesrat alemán, arquitectura de alto nivel con un equipamiento de sonido de última generación (altavoces camuflados detrás de la elegante mampostería de la pared), comienza a levantar suspicacias. En las visitas de cortesía, el guía admite en voz baja: «Quizá nos salió un poco grande».

A ojos de no pocos españoles, autonomía es hoy igual a escándalo: caso Gürtel en Valencia y Madrid; falsificación de expedientes de regulación de empleo en Andalucía; el delirante caso del Palau de la Música en Cataluña (dos años después de descubrirse el desfalco en la más añeja de las instituciones culturales catalanas, el principal inculpado seguía en libertad); las corruptelas transversales en el Principado de Asturias; los desmanes de Jaume Matas en Baleares; los municipios investigados en Murcia; la quiebra de Caja Castilla-La Mancha..., y la guinda final de Iñaki Urdangarin.

Y las obras inútiles: el aeropuerto fantasma de Ciudad Real; el AVE, con un promedio de nueve pasajeros al día entre Toledo y Albacete; el aeropuerto sin aviones de Castellón; el aeropuerto con muy pocos aviones de Alguaire (Lleida); las autopistas radiales de Madrid, que, por falta de tráfico, no dan beneficios a las concesionarias y estas, ante la caja vacía, piden el rescate del Estado... La avalancha de noticias negativas sobre la España autonómica ha sido de tal magnitud que en estos momentos existe la suficiente base de apoyo social para proceder a una Gran Corrección.

¿Qué Corrección?

De paradoja en paradoja. Quienes más han incentivado la campaña de desprestigio de las autonomías serán en los próximos años sus grandes administradores. El Partido Popular, heredero de la Alianza Popular que votó contra el título VIII de la Constitución de 1978, gobierna ahora en la gran mayoría de las comunidades autónomas. El partido en cuyo ADN siguen imperando los genes centralizadores es ahora el gran administrador de la España autonómica. El PSOE, casi sin tierra, se bate en retirada después de haber apostado, retóricamente, por la España plural.

El PP tiene la sartén territorial por el mango. ¿Qué hará Mariano Rajoy? La posición y actitud del Partido Popular respecto a las autonomías no es uniforme en toda España. Las campañas de desprestigio del sistema autonómico han tenido, como decía antes, su epicentro en Madrid, especialmente en la red político-mediática que gira alrededor de Esperanza Aguirre. La derecha madrileña trabaja por el desprestigio del Estado autonómico, mientras ensalza la figura de Adolfo Suárez, el estratega del café para todos. Discutido y orillado del escenario político, Suárez comenzó a ser adulado con pasión el día en que se supo que... ¡había perdido la memoria! Trágico homenaje.

El interés por el desprestigio del Estado autonómico es obvio en Madrid: el movimiento del péndulo en favor de una acelerada recentralización juega a favor de sus intereses materiales. Cuantas más competencias y cuantos más funcionarios residan en Madrid, más poder. Así de simple. Así ocurre en todos los países del mundo. La gravedad de la crisis trabaja a favor de este proceso: la mayoría de las comunidades autónomas se hallan en una pésima situación financiera y la escala de 17 territorios se demuestra hoy ineficaz para la gestión de parte de los servicios públicos básicos. España jamás podrá tener 17 universidades de excelencia internacional, una por comunidad. España no puede tener 17 centros sanitarios de primera división. España no puede tener 17 centros de investigación punteros... Es obvio. Habrá que proceder a una serie de cambios de escala y Madrid se postula como centro aglutinador de los servicios de excelencia.

Lo importante, concentrado en Madrid, dejando en manos de las autonomías los servicios básicos asistenciales y algunas funciones capilares, tras una sucesión de leyes orgánicas que recentralizarán España dejando la bandera de La Rioja en el balcón. Ninguna bandera será retirada del balcón. Se trabajará por dentro, como esos edificios antiguos que son totalmente reestructurados dejando intacta la fachada. Sometidos a dieta, los parlamentos autonómicos solo se reunirán algunas veces al año —como hacían los antiguos parlamentos medievales—, elaborarán menos leyes y reglamentos y pondrán en evidencia el faraonismo de algunas de las cortes regionales. Y las tres nacionalidades históricas —las nacionalidades que la Constitución reconoce sin decir cuáles son— tendrán que justificar muy bien ante los ciudadanos el mantenimiento de unos organismos y formas políticas de corte nacional. Los vascos lo tendrán fácil en el interior de la esfera protectora del fuero; los gallegos se adaptarán. Los catalanes son los que lo van a tener más difícil.

Lo importante y estratégico, en Madrid; lo secundario ya lo administrarán unas autonomías devaluadas. Ese es el programa de la derecha madrileña. ¿Es ese el programa de todo el Partido Popular? Los intereses del Gran Madrid no tienen por qué coincidir con los intereses de Valencia, de Galicia o de Andalucía, sin que valencianos, gallegos o andaluces pretendan vivir en sociedades políticamente independientes o muy alejadas del sentir general español. Se ha visto con claridad durante el fatídico proceso de desguace y compactación de las cajas de ahorro. La operación de salvamento de Caja Madrid pasaba en un principio por la creación de un eje en diagonal: Valencia-Madrid-Galicia. La captura de Bancaja y del Banco de Valencia fue posible gracias a la especial situación de debilidad de la política valenciana, pero chocó con los intereses regionales gallegos, gobernados por el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, uno de los personajes con cierta proyección de futuro en el centroderecha, interceptó el movimiento de Rodrigo Rato y forzó la fusión de Caixa de Galicia (La Coruña) y Caixanova (Vigo) pese a las luchas de poder entre sus directivos y a la eterna rivalidad entre coruñeses y vigueses. Núñez Feijóo intentó preservar un espacio político regional fuerte. La Junta de Andalucía también lo intentó, pero no consiguió el preciado objetivo de una gran caja de ahorros andaluza. Cataluña ha conseguido situarse al frente del proceso con la pronta transformación de La Caixa en Caixa Bank. Con desigual suerte, catalanes, vascos y gallegos han intentado salvaguardar su sistema financiero. Las tres nacionalidades. La Constitución de Gades.