9

SUCEDE EN CATALUÑA

No os mováis antes de considerar el equilibrio de las fuerzas.

SUN TZU, El arte de la guerra, siglo V a. C.

En Cataluña sucede lo siguiente: la segunda sociedad metropolitana de la península se siente venida a menos. Injustamente venida a menos. Y enfadada consigo misma, porque su reacción ante el declive no acaba de gustarle. Le falta fuerza, empuje y capacidad de resolución. Carece de buenos aliados y cuando se equivoca —con frecuencia— las risas de los espectadores retumban malamente en sus oídos.

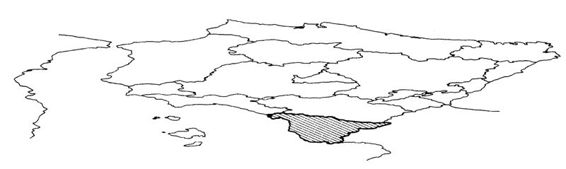

El «subsistema catalán», como diría el periodista Miguel Ángel Bastenier (mi primer y exigente director en el diario Tele/eXprés, allá en los años setenta), se siente maltratado, cuando no insultado, por el sector más desagradable y chillón de la opinión pública española. Mal defendido por quienes en Madrid y en otras ciudades españolas dicen ser sus amigos. Y menos beneficiado por la gran oleada de prosperidad española que ha permitido al Gran Madrid expandirse planetariamente; a Valencia salir con brillantez de su tenue ostracismo; a Andalucía y Extremadura, blindadas por el discurso moral de la solidaridad, lanzarse en brazos de la paradoja de la satisfacción, y al País Vasco y Navarra, el Gran Luxemburgo hispánico, asentarse en los dulces beneficios que le garantiza la excepción fiscal del siglo XIX.

«Cornut i pagar el beure», se dice en catalán, idioma siempre mercantil. «Cornudo y apaleado», se suele decir en castellano, lengua siempre referida al honor de los hombres y las cosas. El catalán paga religiosamente la cuota mensual de la comunidad, pero sus vecinos apenas le saludan por la escalera y no acostumbran a invitarle a sus fiestas. Le recriminan sus aires de suficiencia. No les gusta que siempre esté pendiente de sus asuntos. Les repele que alterne el castellano con una lengua distinta, que cuesta de entender cuando se habla deprisa. Y le han montado un pollo por querer cambiar el reglamento de la comunidad. ¡Qué se ha creído! El catalán medio, que paga puntualmente todas las cuotas, sin poder acogerse a la renta antigua de los del ático primera y segunda (vascos y navarros), sin derecho a dúplex como los madrileños del soleado sobreático, y sin la ayuda del Ayuntamiento, como los andaluces y extremeños que habitan en los bajos, se siente perjudicado. Muy perjudicado.

En Cataluña también pasa lo siguiente: es la sociedad más democrática de España. (Que nadie se excite más de la cuenta, en las líneas que siguen, explicaré por qué es así.) Es Cataluña la sociedad más hanseática de España. Es la sociedad de las clases medias sindicadas, en La Caixa, en el Barça, en el RACC, en las mutuas, en el monasterio de Montserrat y en las páginas del diario La Vanguardia. Es Cataluña la república de las pequeñas y medianas empresas (más de seiscientas mil sociedades mercantiles con menos de doscientos empleados). Es la Holanda del sur, y como en los Países Bajos tanta horizontalidad excita la competición de las pequeñas diferencias. En ausencia de un patriarca capaz de representar a todos y ordenar el juego, la catalanidad tiende a la fragmentación política. Cataluña, amable, discreta, burguesa, se halla ahora en perenne litigio. Es un mundo en sí mismo. Es una nación. Y es también, no le vamos a quitar la razón al maestro Bastenier, el segundo subsistema ibérico. O el tercero, según cómo establezcamos la comparación con Portugal. En la península, escribió Fernando Pessoa, hay tres naciones en dos estados.

En Cataluña, decíamos, sucede lo siguiente, a la holandesa manera: el arco parlamentario lo integran en la actualidad ocho grupos políticos, el mismo número que en el Parlamento de La Haya. Los socialistas, federalizantes y medio independientes de Madrid (PSC); los independentistas que no siempre lo fueron (ERC); la coalición de ecologistas y excomunistas, entre el viejo obrerismo y la izquierda radical chic (ICV-EUiA); la federación nacionalista-católica, el gran conglomerado de Jordi Pujol (CiU); la delegación catalana del centroderecha español (PPC), y los jóvenes neoespañolistas (Partido de la Ciudadanía-Ciutadans). No hay una mayoría clara. Los socialistas gobiernan junto con los independentistas y los ex comunistas-ecologistas. Pero también cabría la posibilidad de una mayoría alternativa formada por la federación nacionalista-democristiana y los independentistas. La política catalana es holandesa en las proporciones e italianizante en los enredos. Matizada, siempre matizada. De este Parlamento fragmentado y sin claro liderazgo salió en septiembre de 2005 la iniciativa más atrevida y ambiciosa de los últimos veinticinco años en España: una reforma del Estatuto de autonomía que reinterpretaba en clave federal, y en algunos de sus pasajes en clave confederal, la Constitución española de 1978.

En la Cataluña mosaico también pasa lo siguiente: los dos grandes partidos políticos españoles acuden periódicamente al subsistema del noreste para recabar apoyos y ventajas tácticas en su espesa lucha. Así lo determina la ley electoral general, cuya proporcionalidad provincial está blindada por el artículo 68 de la Constitución. Al comenzar su declive, Felipe González encontró el apoyo del patriarca Jordi Pujol, que no lo extorsionó, pero le exigió dos cosas: margen para matizar la política económica (fortaleciendo así la respetabilidad centrista de CiU) y que frenase a los socialistas catalanes en su afán de conquistar la presidencia de la Generalitat. Fue ese el verdadero final de Narcís Serra como vicepresidente del Gobierno español.

Cuando vio que la derrota de González era inevitable, Pujol le dejó caer y ofreció apoyo a José María Aznar, que hablaba catalán en la intimidad. Tampoco lo extorsionó. Al líder de la renacida derecha española también le pidió margen para matizar la política económica (siempre el prestigio de la marca CiU como «partido de Cataluña»), las competencias de tráfico para los Mossos d’Esquadra (refuerzo del imaginario nacional) y que mantuviese a raya a los socialistas, entonces sumidos en una grave crisis de liderazgo.

Aznar cumplió y al cabo de cuatro años conquistaba la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Las tornas cambiaron. En 2000 era Pujol quien necesitaba el apoyo de los populares en el Parlament. Por primera vez en veinte años, el «partido de Cataluña» (afortunada expresión de la historiadora italiana Paola Lo Cascio, autora de un interesante ensayo sobre la política catalana entre 1980 y 2003) se hallaba en serios apuros. Los socialistas catalanes, con el exalcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, al frente, habían estado a punto de derrotarle. Comenzaba a fraguarse la posibilidad de una mayoría alternativa de los socialistas con un viejo partido catalanista, la Esquerra Republicana de Francesc Macià y Lluís Companys, que renacía y tomaba fuerza entre los jóvenes nacionalistas con ganas de cambio. Con ganas, también, de disputarle el puesto a los altos funcionarios convergentes.

Pujol podía haber ofrecido una coalición a los socialistas, pero prefirió enrocarse. («El PSC, que ya se negó a gobernar con Pujol en 1980, esta vez no habría podido decir que no, y yo habría quedado fuera de juego», me confesó en el verano de 2005 Pasqual Maragall en su casa veraniega de Rupià mientras se preparaba para el psicodrama del nuevo Estatut, consciente de que el PSOE ya pedía su cabeza.) Pujol quiso ganar tiempo con el PP y ello cambió algunas cosas importantes en España.

En Cataluña, por lo tanto, pasó lo siguiente en 2003: los socialistas llegaron a la conclusión de que la ruptura del pacto del centroderecha español con el centroderecha catalán, del nacionalismo español con el nacionalismo catalán, era la piedra de toque para romper la hegemonía aznariana, que amenazaba con durar dos decenios si lograba mantener el viento de la economía a su favor. La dirección del PSOE estuvo de acuerdo con este análisis: había que romper el eje Aznar-Pujol.

Aznar comenzaba a sentirse un gran estadista. Tensó la cuerda con los vascos y acariciaba la idea de fragmentar el nacionalismo catalán mediante un doble movimiento: excitar a Esquerra e intentar atraer a los moderados de CiU a su campo. La idea de una alianza a la bávara (el pacto CDU-CSU en Alemania) con el catalanismo moderado estaba en su cabeza. Una reforma de la ley electoral que estableciese una mínima cuota de voto en todo el territorio español podía obligar a CiU a dar ese paso. La regionalización de CiU podía anclar al centroderecha español en el poder por muchos años.

Los socialistas decidieron romper ese eje con un afilado ariete: la reforma del Estatut de Catalunya. La modificación del texto estatutario era una reclamación de Esquerra Republicana, de la que nadie, por el momento, había hecho mucho caso. Con el visto bueno de la calle Ferraz, el PSC apoyó la iniciativa y colocó a CiU ante una contradicción casi insalvable. O la alianza con el PP, o la ampliación de la autonomía. Obligado por este movimiento táctico, el nuevo líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero cometió un serio error, un error de largo recorrido: en otoño de 2003, prometió públicamente en Barcelona que, en caso de gobernar, aceptaría la reforma del Estatut que decidiese el Parlament. O bien Rodríguez Zapatero no tenía ni puñetera idea de la historia de Cataluña de 1901 hacia delante, o bien estaba convencido de que aún quedaba lejos la hora de su acceso al poder. La palabra estaba dada y muchos catalanes, muchos, le creyeron. Al cabo de unos meses, saldadas las elecciones autonómicas con un nuevo empate entre convergentes y socialistas, en el Parlament «holandés» del parque de la Ciutadella se fraguaba la coalición tripartita PSC-ERC-ICV-EUiA, la liga hanseática de las izquierdas. El pacto PP-CiU quedaba roto. Los populares iban camino de quedar aislados en el Congreso de los Diputados, y Convergència, sin apenas margen de maniobra, era un rey ahogado en el tablero de ajedrez.

En Cataluña, de manera inesperada, pasó entonces lo siguiente: al vencer Zapatero las trágicas elecciones generales del 14 de marzo de 2004, todo se precipitó. Quienes estaban ahogados comenzaron a respirar, y se les complicó la vida a quienes se las prometían muy felices. Aznar ya no era excusa. La nueva coalición gobernante en el Palau de la Generalitat tenía la obligación de cumplir con el mandato electoral de redactar un nuevo Estatut. Y el PSOE se hallaba en la obligación de aceptarlo... ¡en su integridad! Palabra de Zapatero. CiU se zafaba del jaque mate: su misión sería ahora exigir el cumplimiento de la palabra dada... o pactar con Zapatero la muerte del tripartito y la expulsión de Maragall a las tinieblas exteriores. Eso último fue, más o menos, lo que pasó, no sin gran enredo. Un enredo veneciano: todos con la máscara puesta.

El enredo fue grande, sí, y como consecuencia de él, también sucedió lo siguiente en Cataluña: la aprobación del nuevo Estatut en el Parlament tuvo gran impacto en la opinión pública española, sometida a la continua tensión de una derecha que se negaba a aceptar la derrota electoral. Mucha gente comprendió la profundidad del movimiento: los catalanes proponían una reinterpretación de la Constitución que modificaba las reglas del juego. Lo comprendieron bien en Madrid y sobre todo en Andalucía, extraordinariamente sensible a todo lo que signifique cambiar las reglas de juego. «Dejemos las cosas como están» es el gran lema de los andaluces. Lo veremos un poco más adelante.

Se fragua así una intensa corriente de malhumor en toda España, especialmente aguda en las regiones meridionales. Una ola que, a su vez, aviva los prejuicios y recelos existentes en el imaginario español al menos desde el siglo XVI, cuando los catalanes se negaron a secundar la Unión de Armas del conde duque de Olivares (se negaron a sufragar la defensa del imperio en Flandes) y a punto estuvieron de conseguir la independencia junto con los portugueses. Fue tan alta la oleada del cabreo —¡qué se han creído estos catalanes!— que el PSOE pegó un tremendo bajón en las encuestas. El PP creyó descubrir el camino de regreso rápido a la Moncloa y algunos directores de medios de comunicación, el elixir de una excitada y creciente audiencia. Más de media España se puso de acuerdo: ¡leña al catalán! Dirigieron la operación Eduardo Zaplana, hábil portavoz parlamentario del PP; Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo, y Federico Jiménez Losantos, almuecín de la emisora católica COPE. José María Aznar sonreía. Esperanza Aguirre daba saltitos de alegría. Mariano Rajoy, más circunspecto, asentía. Y el cardenal Antonio María Rouco Varela bendecía. Craso error del PP. (No de sus socios comerciales, que sacaron buena tajada de la patriótica aventura.)

Porque en Cataluña, el 9 de marzo de 2008 pasó lo siguiente: pese al malhumor acumulado por el enredo del veneciano Estatut, pese a las promesas flagrantemente incumplidas de Rodríguez Zapatero, pese a los apagones de luz en Barcelona, pese al fiasco de los trenes de cercanías, pese al retraso en la llegada del AVE, pese a los deseos de muchísima gente de mandar la política a freír espárragos, los socialistas obtuvieron el mejor de sus resultados en las elecciones generales. ¡Oh, sorpresa! Contradictorios y sentimentales, los catalanes no olvidan fácilmente la injuria. No la olvidan los catalanes, y no la olvidan los demás mortales, cuando ven el brillo del odio en la mirada del adversario. Destellos de ese siniestro brillo los hubo en España entre 2004 y 2008. (En correspondencia, también los hubo en Cataluña.) Y en ningún lugar está escrito que no los vuelva a haber.

El PP pagó severamente las consecuencias de esa ancestral táctica ibérica del «choque del carnero», la misma que empleó Franco en la batalla del Ebro, para convertirla en una gran carnicería; esa fatal reverberación del fanatismo mahometano, que diría Fernando Pessoa. Por el rechazo masivo de Cataluña, Rajoy volvió a perder las elecciones en marzo de 2008. Su asesor de cabecera, el sociólogo andaluz Pedro Arriola, le dio un consejo a pelota pasada: «Mariano, la corriente de fondo se mueve a tu favor, a la tercera puedes ganar, pero debes evitar que en Cataluña vuelva a coagular el voto anti-PP». Arriola recetó desdramatización y desde aquel día los almuecines se la tienen jurada.

Y en Cataluña sigue pasando lo siguiente: la política ha generado una profunda decepción. Irritación, incluso. Sensación de engaño. El sentimiento de desafección respecto a los partidos es muy alto. El servicio de estudios sociológicos de la Generalitat publica periódicamente un índice de satisfacción con la política, que desgraciadamente no tiene correspondencia en el Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno español. La comparación sería muy interesante. Desde junio de 2005, fecha en la que comenzó a publicarse el índice, la curva sube sin descanso. En julio de 2008, cuando comenzaban a manifestarse los primeros síntomas serios de la crisis económica, el gráfico había alcanzado su cima más alta: el 68,2 % de los catalanes se declaraban insatisfechos con la política.

Casi tres cuartas partes de los ciudadanos de Cataluña están, en mayor o menor grado, emprenyats con los partidos políticos. Hay un hartazgo difuso, bastante alejado de las pasiones militantes que se perciben en Madrid y en otras regiones de España entre simpatizantes de la derecha y de la izquierda, que muestran una notable integración en el sistema. La desafección catalana convierte cada convocatoria electoral en una gran incógnita. El propio Estatut fue víctima de este oscilante estado de ánimo. Desconcertados todos por el carnaval veneciano, menos de la mitad del censo acudió a votar en el referéndum de junio de 2006 que debía ratificar la reforma de la autonomía. Era un momento importante, puesto que el texto debía ser sometido a la consideración del Tribunal Constitucional. Los magistrados recibieron un Estatut que solo había convocado a las urnas al 49,4 % del censo. Más de la mitad de los catalanes con derecho a voto (50,6 %) se quedaron en casa.

Muy maltrecho el prestigio de la política, en Cataluña sucede, sin embargo, lo siguiente: el catalanismo se mantiene como principal vector de la vida pública. Manda en la Administración, evidentemente, pero también en el foro ciudadano. Su hegemonía es muy amplia. Extensa y duradera. Ni a principios del siglo XX, ni durante la República, ni, por supuesto, bajo el franquismo, el catalanismo había disfrutado de un dominio político e ideológico tan amplio. Ya no hay radicales españolistas (los radicales de Alejandro Lerroux), ni cenetistas sin patria que le disputen el dominio de eso que ahora, con mucha finura, llamamos el espacio público, y que antes era la fábrica, la calle, el ateneo o el café. El catalanismo es la corriente principal de la sociedad catalana. Fuera de ella, más que anticatalanismo, lo que hay es un variable sentimiento de desvinculación, una indiferencia graduable. La hostilidad manifiesta hacia el catalanismo es minoritaria. Este dato es fundamental para comprender bien la sociedad catalana contemporánea.

El último intento de construir un vector anticatalanista se ha saldado con un provisional fracaso. Después de obtener tres diputados en el Parlament, el partido Ciutadans parece estancado por ausencia de un liderazgo fuerte. La construcción de un partido político no es una tarea fácil. El lanzamiento de un nuevo partido requiere que sus primeros espadas estén al frente. Y a quienes idearon Ciutadans les dio pereza ponerse al frente. No se atrevieron. Es más cómodo y satisfactorio escribir contra el nacionalismo catalán en la prensa de Madrid, o dirigir temporadas teatrales por encargo de la señora Esperanza Aguirre. El anticatalanismo con firma catalana se cotiza mucho en Madrid. Es una prometedora oportunidad profesional. Con todo, es muy probable que Ciutadans tenga una segunda fase gracias a la capacidad de arrastre de Unión Progreso y Democracia (UPyD), de Rosa Díez y Fernando Savater, partido que puede obtener buenos resultados en las elecciones europeas.

Ya que en Cataluña también sucederá lo siguiente: la crisis económica pondrá a prueba el consenso de la población de origen no catalán con el marco catalanista dominante. La transición selló una dinámica que ha durado casi treinta años: la inmensa mayoría de la población castellanohablante aceptó como signo de progreso social la adopción del catalán como lengua vehicular en la enseñanza. Sé de lo que hablo. He nacido y he vivido más de veinte años en Badalona, la tercera ciudad de Cataluña en número de habitantes y receptora de inmigrantes desde principios del siglo XX. Badalona no ha cesado jamás de cambiar. Badalona es uno de los grandes laboratorios sociales de España. En Badalona nadie protestó —nadie, absolutamente nadie— el día que el Ayuntamiento, gobernado por comunistas y socialistas, rotuló todas las calles de la ciudad en lengua catalana. Con una traducción discutible incluso: de la noche a la mañana, la calle Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio obrero de Llefià, se transformó en Nostra Senyora de Lorda. Principios de los años ochenta. El diario El Mundo aún no había nacido para publicarlo en portada. Nadie protestó porque la adopción del catalán como marco de referencia era visto, hace veinticinco años, repito, hace veinticinco años, como un signo de apertura y de progreso social.

La cuestión, la gran cuestión, es saber si en los próximos años, inmersos en una crisis económica que golpeará duramente a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores jóvenes, y disminuirá bruscamente las expectativas de progreso y mejora, seguirá en pie la asociación entre catalanismo y ascenso social. En el ascensor hay serias averías. Y puede que esté a punto de quedar paralizado. Se percibe en estos momentos una doble radicalización: la de quienes creen que el catalán ha entrado en vías de extinción, por lo que hay que incrementar su protección oficial, y la de quienes comienzan a sentirse cada vez más incómodos ante la acentuación del oficialismo catalanista y se muestran sensibles al constante bombardeo mediático madrileño sobre la «persecución» del castellano. No hay que ser un lince para intuir que en un choque de trenes de estas características saldrían perdiendo los partidarios del catalán a ultranza. La posibilidad de una sociedad catalana monolingüe desapareció en los años treinta, antes de que las tropas de Franco entrasen en Barcelona imponiendo el castellano como lengua del «Imperio», contra el criterio del jefe de propaganda de Falange, Dionisio Ridruejo, que quería que el nuevo régimen también hablase en catalán. Los jefes militares le dijeron que ni soñarlo. La propaganda falangista en catalán fue destruida antes de que las tropas del general Yagüe entrasen por la Diagonal.

Porque en Cataluña también ha pasado lo siguiente: pese a que la experiencia histórica demuestra de manera palmaria a los catalanes que la supervivencia de su lengua y su cultura solo es posible con el pragmatismo y el pacto; pese a que ese sigue siendo el rasgo principal de su carácter, se está incubando un fundamentalismo catalanista. La horizontalidad, decíamos antes, excita el combate entre las pequeñas diferencias. La fragmentación política en la Holanda del sur ha dado la llave del arco parlamentario, durante ocho años, a un partido (ERC) insuficientemente preparado para tal responsabilidad.

En una primera fase, los dirigentes de ERC creyeron que la presión del PP y la derecha mediática madrileña los oxigenaba y los beneficiaba. Los extremos siempre se alimentan. Más tarde han comprobado que esa tensión creaba una fuerte fatiga en el electorado, especialmente entre sus simpatizantes. Por la sencilla razón de que dos polos extremos nunca son iguales. Uno siempre tiene más potencia y aguante, y a nadie le gusta perder durante demasiado tiempo. «Pit i collons!», decían los de Esquerra, hasta que la máquina madrileña se puso en marcha y comenzó a ridiculizarlos sin piedad. Algunos de sus diputados en el Congreso serán recordados como la gente con menos profesionalidad política que ha pisado el Parlamento español en muchos años. Josep Pla ya advirtió ese fenómeno en las Cortes republicanas de 1931. Y Agustí Calvet, Gaziel, director de La Vanguardia en los años treinta, no cesaba de advertir que todo choque frontal entre Cataluña y el resto de España en términos de nación contra nación se saldaría siempre con la derrota de los catalanes. La solución, decía Gaziel, el más lúcido de los periodistas catalanes, pasaba por Europa.

Ya estamos en Europa y en Cataluña sigue ocurriendo lo siguiente: el problema de la confrontación nacional prosigue con aparente intensidad dramática. Escribo la palabra aparente muy a sabiendas, porque las corrientes favorables al pragmatismo puede que vuelvan a adquirir fuerza en los próximos años. No veo otra alternativa. La dialéctica de la tensión extrema podría conducir a una seria fractura social interna en tiempos de crisis económica. Una incierta ruptura entre quienes creen que la independencia es la panacea capaz de curar todos los males (aproximadamente entre el 20 y el 25 % de la población, a fecha de hoy, invierno del 2008) y quienes no quieren ver más reducidos sus vínculos con el resto de la sociedad española, por razones sentimentales, ideológicas, empresariales y profesionales. En tiempos de dificultad, la gente que trabaja en el libre mercado no quiere ver reducidas sus expectativas. Otra cosa es el comportamiento de los funcionarios y empleados públicos. Que nadie se engañe sobre Cataluña. La disyuntiva en estos momentos no es o continuidad en España, o independencia. La disyuntiva real es o continuidad crítica y tensa en España, o fractura social. O seria reacción ante la crisis económica, o marasmo prolongado. Pese a sus fallos y manifiestas debilidades, el estamento catalanista es lo suficientemente inteligente para comprender que la fractura sería el principio del fin de su hegemonía. Josep-Lluís Carod-Rovira, el hombre que lanzaba hace cuatro años la ambigua e insensata consigna de boicotear la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos, aboga ahora por eliminar el «antiespañolismo» en el mensaje de Esquerra. Y su principal competidor por el liderazgo de los independentistas (en el supuesto de que esta definición siga siendo realmente válida), Joan Puigcercós, habla de distinguir entre «urgencias y necesidades» ante la gravedad de la crisis económica. Así es Esquerra Republicana, el más perfecto saco de boxeo de la derecha madrileña.

¿Por qué, entonces, tanto enredo? Porque en Cataluña también sucede lo siguiente: un buen número de catalanes, cansados del patriarca Pujol, que todo lo sabía y todo lo preveía, quisieron probar por su cuenta qué tal funcionaba el pit i collons! Era inevitable. Cataluña es demasiado grande y compleja para un partido-régimen tan rocoso como el PNV. En la Holanda del sur, el nacionalismo también estaba llamado a la disgregación. Consumada la experiencia de la aparente radicalidad, podemos afirmar, sin ningún riesgo de equivocación, que ha comenzado en Cataluña una nueva fase de rectificación, que puede culminar dentro de dos años con el regreso de Convergència i Unió al Govern de la Generalitat, quizás en alianza con los socialistas, que pueden ver mermado su apoyo electoral por la crisis económica. Las posibilidades de reedición de un tercer tripartito existen pero tenderán a reducirse. CiU está demostrando una gran fortaleza a la intemperie. Ni socialistas ni independentistas han sabido robarle el alma al «partido de Catalunya». A los socialistas les falta capacidad de conexión emocional con las clases medias catalanas tradicionales y a Esquerra la ha faltado sobriedad, prudencia y talento. Sin embargo, el liderazgo de José Montilla como presidente de la Generalitat tiende a afianzarse. He ahí dos coordenadas que van a cruzarse: la seriedad de Montilla y la encomiable perseverancia de Convergència. Quedan dos años. Dos años de tenaz y densa competición. ¿Es eso lo que ahora la sociedad catalana más necesita?

Porque en Cataluña también ocurre lo siguiente: se está fraguando un deseo mayoritario de reconducción de las cosas y de respuesta específica a la crisis económica, dada la singularidad de la estructura económica, con un mayor peso de la pequeña y mediana empresa, del sector industrial y del comercio detallista. Al dominio financiero-inmobiliario de Madrid, Cataluña sigue contraponiendo capacidad manufacturera. Dos datos ilustran esta afirmación: el volumen de negocio de las constructoras afincadas en Madrid ascendía en 2007, antes de la crisis, a 53.418 millones de euros. El volumen de negocio de las constructoras catalanas solo era de 3.373 millones de euros. En el campo de las finanzas, evidentemente, las diferencias también son abismales, pese a la potencia de La Caixa.

Cataluña es pequeña y mediana empresa. Cataluña sigue siendo el primer distrito industrial de la península, el 24 % de su actividad económica todavía corresponde al sector secundario (13,1 % en Madrid). Genera Cataluña cerca del 19 % del PIB español (Madrid, el 17,5 %). Y el 36 % de las empresas exportadoras españolas están ubicadas en Cataluña. Cataluña exporta más que Portugal. En contrapartida, ha descendido al cuarto puesto de la renta per cápita de las comunidades autónomas, por detrás de Madrid, País Vasco y Navarra. No hay que buscar mucho más: en ese diferencial entre el primer puesto de aportación al PIB y el cuarto puesto en la renta per cápita está una de las claves del malestar catalán, del emprenyament, al que dedicaremos unas páginas más adelante. Añadamos un dato más para comprender mejor el problemático cuadro. Cataluña es la comunidad con un menor índice de funcionarios públicos por habitante. Los empleados públicos representan el 3,9 % de la población catalana, mientras que el promedio español es del 5,6 %. Valencia (4,45 %) y Baleares (4,86 %) acompañan a Cataluña en la parte baja de la tabla. Los territorios de la antigua Corona de Aragón son los menos poblados de funcionarios. Madrid se sitúa en la parte alta de la tabla (6,64 %), solo superado por Castilla y León (6,72 %) y Extremadura (8,45 %).

Pequeña y mediana empresa (demasiado especializada en sectores de baja productividad y con problemas de asimilación de las nuevas tecnologías de la información); peso industrial (con el talón de Aquiles de la automoción); fuerte supervivencia del comercio detallista (plus para la inflación); menor peso del empleo público; relativa lejanía del binomio financiero-inmobiliario que ha dominado la vida pública española en los últimos quince años; un millón y medio más de habitantes en seis años como consecuencia de la avalancha inmigratoria; una capital cosmopolita, Barcelona, con una extraordinaria capacidad de atracción del turismo; una autonomía potente (la Generalitat maneja un presupuesto de 34.000 millones de euros y tiene en nómina a cerca de doscientos mil empleados públicos); una amplia y profunda sensación de ser objeto de un trato injusto en el reparto territorial de la recaudación fiscal del Estado; una creciente obsesión por el declive de la lengua y la cultura catalana; una ensoñación independentista que crece lentamente, pero crece; unos sentimientos de pertenencia muy equilibrados y a la vez ambiguos (el grupo mayoritario lo forman quienes se sienten tan catalanes como españoles, un 44 % según los últimos sondeos); y la convicción, cada vez más compartida por un mayor número de ciudadanos, de que la relación Cataluña-España no tiene final feliz y será crónicamente problemática. Estas son las credenciales catalanas ante la crisis económica, que se presenta muy dura en el área metropolitana de Barcelona. Tanto que puede trastocar fibras muy sensibles del consenso de los últimos treinta años.

Es lo que sucede en Cataluña, holandesa por las mañanas, italiana por las tardes. Y expectante los fines de semana. Mucha gente en España espera una reacción catalana. Algunos se atreven a afirmarlo en público y otros lo susurran. Esta vez la respuesta ha de venir del este, del Mediterráneo. Estoy casi seguro de poder asegurar, venciendo una natural tendencia al escepticismo, que la reacción tendrá lugar. La habrá. Esperemos que el talento político esta vez la acompañe.

EL «CATALÀ EMPRENYAT»

Me cabe el extraño honor, mérito o desgracia, pues temo que el personaje me persiga durante cierto tiempo, de haber puesto en circulación el català emprenyat. Fue una figura de la que durante algunos meses se habló en los diarios. Corría el año 2007 y en la sociedad catalana había ganas de verificar el grado de cumplimiento de las cuantiosas promesas de José Luis Rodríguez Zapatero. Se acercaba el momento de la fatídica pregunta socialista: ¿a quién preferís, a Zapatero o a Barrabás? (¡A Zapatero!, respondió la mayoría, pese a todos los incumplimientos perfectamente verificables, porque el Partido Popular, en tiempos del tridente Zaplana-Ramírez-Losantos, había cometido la barrabasada de querer levantar al resto de España contra los catalanes). Se acercaba la fatídica pregunta y no todo estaba muy claro.

El català emprenyat, sin embargo, nació antes. Una tarde de octubre de 2003 rumiaba en la redacción de La Vanguardia cómo explicar a los lectores —y explicarme a mí mismo— el auge que comenzaba a tener Esquerra Republicana de Catalunya. Se palpaba en el ambiente que ERC iba a obtener un buen resultado en las elecciones autonómicas de aquel año. Había un fuerte descontento con Aznar y sus modales, que se proyectaba sobre Convergència i Unió, por el pacto de primeros auxilios de los nacionalistas catalanes con el nuevo campeón del nacionalismo español. Mucha gente no entendía el comportamiento del «partido de Catalunya». Escribí entonces que ERC, por su naturaleza de partido nacionalista, estaba actuando de perfecto imán de muchos malestares. Recuerdo que puse como ejemplo a los partidos comunistas occidentales de los años setenta. La gran mayoría de sus votantes no eran marxista-leninistas, ni tenían la más mínima intención de vivir como en la URSS, pero votaban comunista porque esa identidad política seguía siendo un magnético contrapunto. Simbólicamente, era la manera más contundente de ir a la contra. Escribí que con ERC podía ocurrir algo parecido, a escala catalana. Y entonces le di un nombre a esa posible condensación del malestar: el català emprenyat. Me puse a reír mientras lo escribía, porque recordé mi infancia en Badalona.

Badalona es un mundo. Lo he dicho antes: es el mayor laboratorio social que hay en España. Desde principios del siglo XX es una ciudad que vive sumergida en un cambio constante. La mezcla de gentes y de hablas es continua. Badalona matiza el interesado tópico de los obreros de habla castellana por un lado —los «charnegos» sobre los que tanto se ha escrito—, y la pequeña, media o gran burguesía catalana por el otro. En Badalona, obreros catalanes y castellanos (murcianos y andaluces, principalmente) comenzaron a convivir bajo el techo de la misma fábrica desde los albores de la industrialización. Hubo conflictos, es cierto. Eran mentalidades distintas. Pero al final se produjo una aleación rara e inestable, a la vez que muy sólida. El metall impur, que diría el escritor badalonés Julià de Jòdar. Se mezclaron las lenguas, las familias y los caracteres.

Era costumbre en Badalona, cuando llegaba la primavera, ir a comer los domingos a las pinedas de la suave sierra litoral. Cerca de una fuente, con el mar a lo lejos. Se comía, se bebía y, a veces, las conversaciones se incendiaban. Aún no se había inventado el lisinopril contra la hipertensión. En un momento determinado, alguien enrojecía, se le hinchaba la arteria carótida y parecía que iba a estallar. Falsa alarma. Oficiadas las blasfemias, desafiados los dioses y los contramaestres de la fábrica, la ira se aplacaba y la tarde acababa imponiendo su mediterránea dulzura. (En el mejor de los casos, puesto que entre los años veinte y treinta Badalona fue ciudad de barricadas y sindicalistas de acción directa.) Moría el domingo y a las seis de la mañana del lunes las sirenas de las fábricas restablecían la disciplina y aplazaban el malhumor. A ese sordo disgusto que va y viene, a esa disconformidad de fondo con el orden de las cosas, en lengua catalana le llamamos estar emprenyat. Podría traducirse por «estar cabreado», pero no es exactamente lo mismo. El cabreo suele tener un motivo concreto y una duración limitada. Se origina, estalla y desaparece. El emprenyament es mucho más difuso y es capaz de durar largo tiempo, por motivos cambiantes y superpuestos. El emprenyament se halla en un punto equidistante del cabreo español, la malaise francesa y la insofferenza italiana.

En periodismo hay palabras que botan y rebotan como una pelota de goma. Como una de aquellas pelotas de goma verde que en nuestra infancia encontrábamos en las cajas de zapatos Gorila. Català emprenyat empezó definiendo el impulso de la gente que veía en Esquerra Republicana el inédito instrumento para la expresión de un sordo y hondo disgusto, y acabó en boca de muchos, casi como una pancarta, cuando en verano de 2007 Barcelona se quedó sin energía eléctrica, los trenes de cercanías dejaron de funcionar y el AVE parecía que no iba a llegar jamás. Hubo quien imprimió pegatinas y estampó camisetas con el lema del enfado. Debo confesar que jamás se me pasó por la cabeza invocar la autoría. En periodismo las palabras dejan de pertenecerte una vez las has escrito. Solo te las pagan una vez, y, en determinadas circunstancias, puede que seas tú el que las pagues durante mucho tiempo. Qué caray, me gustó que la gente hablase del català emprenyat. Todos tenemos nuestro amor propio. (Y nuestra vanidad.)

A los socialistas catalanes no les gustó tanto. Transcurridas las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, tuve ocasión de polemizar públicamente sobre el asunto con el señor José Zaragoza, secretario de organización del PSC. Sostenía Zaragoza, un hombre poderoso en Cataluña, que el resultado electoral desmentía rotundamente la existencia de un crónico malestar catalán. El PSC acababa de obtener veinticinco diputados en el Congreso, uno de los mejores resultados de su historia, después de haber formulado la inevitable y fatídica pregunta al público elector: ¿a quién preferís, a Zapatero o a Barrabás? Decían lo siguiente los últimos carteles del PSC: «¿Indeciso? Escucha la COPE cada mañana».

Respondí al señor Zaragoza que el impactante resultado electoral del PSC no refutaba, sino que confirmaba mi tesis. El catalán medio estaba enfadado por diversos motivos. Se sentía agredido, incomprendido y deformado por el espejo cóncavo del parque del Tibidabo, que no el del célebre callejón del Gato de don Ramón María del Valle-Inclán. Al català emprenyat no le gustaba el tono que había adquirido la política española y no acababa de gustarse a sí mismo como miembro de una sociedad política, que creía mejor y más eficiente. Alguien debía pagar la factura de tantos enfados superpuestos y el PP tenía todos los puntos, puesto que suya fue la barrabasada de querer enfrentar España entera con Cataluña. (Repito, para cualquier reclamación retengan estos tres nombres: Zaplana, Ramírez y Jiménez Losantos.) El 9 de marzo fue una fecha de expiación. Pero la procesión seguía y sigue yendo por dentro. Los datos del índice de satisfacción política del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat hablan por sí solos: en julio de 2008, cuatro meses después de las elecciones generales, el grado de desafección con los partidos políticos alcanzaba su punto más alto (68,4 %). Y nueve meses más tarde, a finales de noviembre de 2008, la encuesta del Instituto Noxa para La Vanguardia indicaba un lento descenso de la coalición tripartita y un rocoso avance de Convergència i Unió, pese a su vida a la intemperie. Hay malestar en Cataluña. Hay una honda inquietud.

En mi opinión se trata de una plasmación muy específica del malestar europeo, especialmente fuerte en aquellas regiones que vivieron con intensidad la revolución industrial y que ahora ven peligrar algo más que el bienestar acumulado. Ven peligrar una forma de vida, una manera de estar en el mundo, conquistada con el esfuerzo individual, con muchas horas de trabajo y con una relativa protección del Estado. Verbigracia: el norte de Italia.

Entre las familias de antigua tradición catalana todavía hoy es común la costumbre de pertenecer a una mutua sanitaria privada, independientemente de la afiliación a la Seguridad Social. Las clases trabajadoras catalanas se pagaban el médico, el colegio de los hijos (las escuelas del Estado eran escasas y tuvieron poco prestigio hasta bien entrados los años sesenta) y el entierro (en muchas familias, desde la más tierna infancia). El emprenyament, por lo tanto, es algo más que un enfado concreto ante una situación política o económica concreta. Es la expresión de un disgusto profundo ante el mundo que cambia. Sabemos que la sensación de plenitud se aleja inexorablemente, sabemos que ya no habitamos en el centro del mundo y que hemos ingresado en un tiempo en el que las ganas de trabajar y esforzarse ya no serán garantía de nada. Hay miles de millones de personas en el planeta dispuestas al trabajo y al esfuerzo por un estipendio bastante menor al nuestro. Sin necesidad de leer a Zygmunt Bauman, sabemos que ya nunca más nos sentiremos como en casa. Por eso estamos emprenyats.

Evidentemente, este aserto vale para toda la sociedad española, pero es en Cataluña donde la religión católica más se alejó del teatral barroco y llegó a tocar con la punta de los dedos la teología luterana del esfuerzo. En Francia le llaman jansenismo. Esa idealización se ha roto.

Cabreo, malaise, insofferenza. Tres en uno.