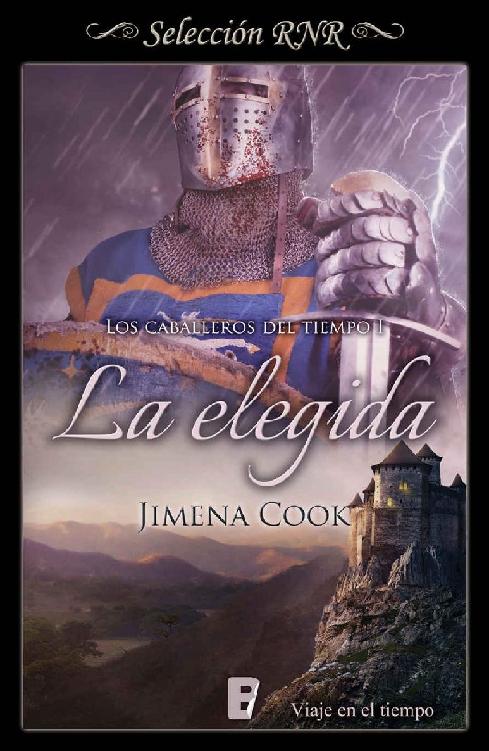

Si te ha gustado

Sabor a ti

te recomendamos comenzar a leer

La elegida

de Jimena Cook

Prólogo

Kimball se giró para mirarme. No pude resistirme: fui corriendo hacia donde estaba él. Necesitaba abrazarlo, aunque fuese la última vez. Sus brazos rodearon mi cintura; lo amaba. ¿Por qué el destino era tan cruel? ¿Por qué me alejaba de él? Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Él me apartó con delicadeza. Lo conocía muy bien: no podía verme llorar; la tristeza se reflejaba en su rostro.

—Te amo. Volveremos a estar juntos. Buscaré la forma de que vuelvas a mí.

—¡No quiero separarme de ti!

—¡Debes hacerlo! Corres peligro y no estoy dispuesto a perderte. —Levantó mi barbilla—. ¿Confías en mí?

—Sabes que sí.

—Te doy mi palabra; te buscaré. No descansaré hasta que volvamos a estar juntos.

Bajó su rostro y me besó. Sentía la suavidad de sus labios sobre los míos.

Se alejaba de mí. Su imagen se desvanecía. Dejé de sentir, de verle… Me ahogaba.

—¡Kimball! —grité.

No obtuve respuesta.

I

Me desperté agitada, sudando, otra vez el mismo sueño. Miré el reloj; marcaba la misma hora de todas las noches: las tres. Estaba temblando. Lo recordaba muy bien, todo un año repitiéndose la misma pesadilla: un bosque. Corría temerosa; algo o alguien, que no alcanzaba a ver, me perseguía. Después aparecía otra secuencia imágenes: una anciana, campesina, vestida de otra época. Solo me acordaba de sus intensos ojos azules y sus palabras: «Tú eres esa mujer». En ese momento gritaba: «¿Qué quieres decir? ¡No te entiendo!». Entonces aparecía al borde de unos acantilados. No estaba sola. Me giraba, y ahí estaba él. No alcanzaba a ver su rostro, pero había algo que siempre quedaba impreso en mi mente: la empuñadura de su espada. Esta llevaba un símbolo, dos espadas de color negro sobre fondo blanco, que se cruzaban.

Me levanté. Necesitaba lavarme la cara. Me miré en el espejo: estaba sudando, pálida. Todavía seguía impactada por aquella visión. Todas las noches sucedía lo mismo; era demasiado real, como si las escenas estuviesen grabadas en mi subconsciente por algún motivo. «Solo ha sido un sueño, Isabel», me dije. Fui directo a la ventana del dormitorio; a lo lejos estaba la torre de Londres, iluminada. Suspiré. Observé la tienda de los chinos que había justo en la acera de enfrente; estaba abierta. Nunca descansaban: la luz amarilla siempre intermitente. Tenía frío; era el mes de febrero y justo esa noche había nevado, las calles estaban cubiertas de un manto blanco. Me metí en la cama, abracé mi almohada y me acurruqué. ¿Quién sería el hombre del sueño? Tenía la sensación de que lo conocía.

La alarma de mi reloj sonó. ¡Las siete! Llegaba tarde al trabajo. Hacía apenas dos meses que había abandonado mi país, España, para perfeccionar mi inglés en Londres. Había conseguido un trabajo de camarera en una cadena de comida rápida gracias a Ricardo, un amigo de Madrid que llevaba tiempo en la ciudad británica. Entre nosotros solo existía una atracción que no se había materializado en nada más que una amistad. Había quedado con él ese fin de semana.

Mi progenitor era directivo de un banco, y mi madre, profesora de la universidad. Ellos hubieran preferido que hubiese hecho la carrera de ingeniería o de matemáticas, pero yo, rebelde y alocada, siempre me había opuesto a las exigencias de mis padres. En cuanto terminé mi último curso de enfermería decidí marcharme a Londres; mi decisión no les disgustó, ya que siempre había sabido que para ellos era más un estorbo que una hija. Desde bien pequeña me ingresaron en un internado femenino en Segovia. Durante los períodos vacacionales jamás estuve con ellos. Siempre se marchaban de viaje al extranjero sin mí. Durante mi infancia y adolescencia lloré mucho por esa falta de cariño de mis padres, pero poco a poco me fui fortaleciendo hasta que mi corazón se endureció. Jamás volví a llorar por ellos; su indiferencia me había hecho fuerte, rebelde e independiente.

Ahí estaba, con mi delantal marrón atendiendo a los clientes del restaurante, sin ilusión; sentía que mi lugar no era ese. Había huido de mi hogar en España pensando que ese viaje me daría paz y podría encontrar mi sino, pero no había sido así.

—¿Qué te pasa? —dijo Ann.

—He dormido poco.

—¿Otra vez el mismo sueño?

Me miraba con intensidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijos en los míos. Bajé el rostro.

—Sí, otra vez. ¡No lo entiendo; siempre es lo mismo! Además, tengo la sensación de que he estado en esos lugares y…

—¡Daos prisa! ¡Hay muchos clientes! —dijo el encargado.

—Luego hablamos —susurró Ann.

Ann había sido mi apoyo desde que había llegado a Londres. Nos habíamos conocido en el restaurante y, desde entonces, ella representaba todo para mí: mi familia, amiga y confidente.

La jornada de trabajo había terminado.

—¿Te vienes a tomar una cerveza, Elizabeth? —Ella siempre me llamaba así, a pesar de que yo insistía en que dijese mi nombre en español: Isabel.

—Hoy no, estoy cansada.

Me puse el abrigo, me tapé con mi bufanda y salí a la calle. Me dirigía al metro cuando me percaté de la presencia de una mujer cubierta con una capa negra. Me miraba con atención desde la acera de enfrente. En ese momento pasó un autobús y la perdí de vista. Retomé el paso. Hacía mucho frío. Volví a mirar hacia la otra acera y allí estaba otra vez, observándome. Me fijé en ella: su rostro era muy pálido, sus labios se movían; estaba diciéndome algo que no entendía. Me dejé llevar por la curiosidad y crucé la carretera sin mirar. Mi única intención era llegar hasta donde estaba ese personaje. Entonces oí aquel claxon y me giré. «¡No!», grité. Sentí un fuerte golpe en la cabeza y en el cuerpo.

No veía nada. Notaba como me cogían en brazos y escuchaba voces desconocidas. En un momento creí oír la voz de Ann. Dejé de sentir, percibir y ver. Lo último que escuché fue una frase de una voz masculina totalmente desconocida para mí: «¡La perdemos, ha entrado en coma!».