Die Ärzte hatten mir gesagt, für meine Genesung sei es wichtig, dass ich ein regelmäßiges Leben führe und jede Nacht ausreichend schlafe. Bis halb vier Uhr morgens zu arbeiten war sicher keine sehr intelligente Idee, aber ich war so sehr in das blaue Notizbuch vertieft gewesen, dass ich gar nicht mehr an die Uhrzeit gedacht hatte, und als ich mich um viertel vor vier neben Grace ins Bett legte, ging ich davon aus, dass ich diese Abweichung von meiner Lebensweise wahrscheinlich teuer würde bezahlen müssen. Wieder mal Nasenbluten, vielleicht, oder ein neuer Schwächeanfall, oder anhaltend starke Kopfschmerzen – irgendetwas, was meinen Organismus erschüttern und den nächsten Tag schwieriger als die meisten anderen machen würde. Als ich dann aber um halb zehn die Augen aufschlug, fühlte ich mich nicht schlechter als sonst morgens beim Aufwachen. Vielleicht bringt nicht Ruhe die Heilung, dachte ich, sondern Arbeit. Vielleicht ist Schreiben die Medizin, die mich vollständig wieder herstellt.

Nach Graces Brechattacke am Sonntag hatte ich angenommen, sie werde sich den Montag frei nehmen, doch als ich mich auf die linke Seite drehte, um zu sehen, ob sie noch schlief, war sie nicht mehr da. Ich suchte sie im Bad, aber dort war sie auch nicht. In der Küche fand ich einen Zettel auf dem Tisch. Es geht mir schon viel besser, stand da, also gehe ich zur Arbeit. Danke, dass du gestern Abend so lieb zu mir warst. Du bist der Allergrößte, Sid, ein echter Vertreter des Blauen Teams. Unter ihren Namen hatte sie noch ein PS gesetzt: Fast hätte ich’s vergessen. Wir haben kein Klebeband mehr, und ich möchte heute Abend das Geburtstagsgeschenk für meinen Vater einpacken, damit er es noch rechtzeitig bekommt. Könntest du mir von deinem Spaziergang eine Rolle mitbringen?

Natürlich war das nur eine Kleinigkeit, aber diese Bitte schien für alles zu stehen, was mir Grace so wertvoll machte. Sie arbeitete als Graphikdesignerin für einen großen New Yorker Verlag, und wenn ihre Abteilung an irgendetwas keinen Mangel hatte, dann war es Klebeband. Nahezu alle Angestellten in Amerika stehlen Gegenstände aus ihren Büros. Scharen von Lohnempfängern stecken regelmäßig Kugelschreiber, Bleistifte, Briefumschläge, Büroklammern und Gummiringe in die eigene Tasche, und die wenigsten von ihnen haben bei solchen Kleindiebstählen auch nur die Spur eines schlechten Gewissens. Grace aber gehörte nicht zu diesen Leuten. Und das hatte nichts damit zu tun, dass sie Angst hatte, erwischt zu werden: es war ihr schlichtweg nie in den Sinn gekommen, etwas zu nehmen, was ihr nicht gehörte. Nicht aus Achtung vor dem Gesetz, nicht aus selbstgefälliger Rechtschaffenheit, nicht weil sie aufgrund ihrer religiösen Erziehung noch immer vor den Zehn Geboten zitterte, sondern weil Diebstahl ihrem Selbstgefühl vollkommen fremd war, ein Verrat an allem, was sie instinktiv aus ihrem Leben machen wollte. Sie hätte den Gedanken vielleicht nicht gutgeheißen, aber Grace war ein permanentes, waschechtes Mitglied des Blauen Teams, und es rührte mich, dass sie das Thema auf ihrem Zettel für mich noch einmal angesprochen hatte. Sie sagte mir damit, dass ihr kleiner Ausbruch am Samstagabend im Taxi ihr Leid tue, das war ihre diskrete und für sie ganz und gar typische Art, um Verzeihung zu bitten. Mit einem Wort: Gracie.

Ich schluckte die vier Pillen, die ich jeden Morgen zum Frühstück nehmen sollte, trank etwas Kaffee, aß ein paar Scheiben Toast, ging dann ans Ende des Flurs und öffnete die Tür zu meinem Arbeitszimmer. Ich hatte vor, bis Mittag an der Geschichte weiterzuschreiben. Dann wollte ich noch einmal in Changs Laden vorbeisehen – um dort nicht nur das Klebeband für Grace zu kaufen, sondern auch alle noch vorrätigen portugiesischen Notizbücher. Dass die nicht blau waren, störte mich nicht. Schwarz, Rot und Braun würden ihren Zweck ebenso gut erfüllen, ich wollte nur so viele davon wie möglich. Vielleicht nicht für die Gegenwart, sondern als Vorrat für künftige Projekte, und je länger ich den nächsten Besuch in Changs Laden aufschob, desto größer war das Risiko, dass sie nicht mehr da waren.

Bis dahin hatte ich beim Arbeiten mit dem blauen Notizbuch nichts als Freude empfunden, ein begeistertes, manisches Gefühl der Erfüllung. Die Worte waren aus mir herausgeströmt, als hätte ich ein Diktat aufgenommen, die Sätze einer Stimme aufgeschrieben, die in der kristallklaren Sprache von Träumen, Albträumen und ungehemmten Gedanken zu mir kamen. Am Morgen des 20. September jedoch, zwei Tage nach dem fraglichen Tag, verstummte diese Stimme plötzlich. Ich schlug das Notizbuch auf, und als ich auf das Blatt vor mir sah, erkannte ich, dass ich mich verrannt hatte, dass ich nicht mehr wusste, was ich tat. Ich hatte Bowen in das Zimmer gebracht. Ich hatte die Tür zugeschlagen und das Licht gelöscht und keinen blassen Schimmer, wie ich ihn da wieder rausholen sollte. Dutzende Lösungen kamen mir in den Sinn, aber die schienen mir alle banal, mechanisch, langweilig. Nick in dem unterirdischen Strahlenschutzbunker einzuschließen, hatte mich unwiderstehlich gereizt – eine Idee voller Schrecken und Geheimnisse, keiner rationalen Erklärung zugänglich –, das wollte ich nicht aus der Hand geben. Aber indem ich die Geschichte in diese Richtung getrieben hatte, war ich vom Ausgangspunkt der Übung abgewichen. Mein Held beschritt nicht mehr denselben Pfad, dem Flitcraft gefolgt war. Hammett beendet seine Parabel mit einer sauberen komischen Wendung, und obwohl sein Schluss etwas Unausweichliches hat, fand ich ihn für meinen Geschmack ein wenig zu glatt. Nachdem er ein paar Jahre lang umhergezogen ist, landet Flitcraft schließlich in Spokane und heiratet eine Frau, die praktisch eine Doppelgängerin seiner ersten ist. Sam Spade erklärt das Birgid O’Shaughnessy so: «Ich glaube, es ist ihm gar nicht bewusst gewesen, dass er wie von selbst wieder in das alte Gleis geraten war, aus dem er in Tacoma gesprungen war. Aber gerade das hat mir gefallen. Er hatte sich auf herabstürzende Balken eingestellt, und als dann keine mehr herabstürzten, hat er sich eben darauf eingestellt.» Clever, symmetrisch und voller Ironie – aber nicht stark genug für die Art von Geschichten, die ich erzählen wollte. Über eine Stunde saß ich mit dem Füller in der Hand an meinem Schreibtisch, ohne ein einziges Wort zu schreiben. Vielleicht war es das, was John gemeint hatte, als er von der «Grausamkeit» dieser portugiesischen Notizbücher sprach. Eine Zeit lang stürmte man, beflügelt vom Gefühl der eigenen Kraft, in ihnen dahin, ein geistiger Supermann, der mit flatterndem Umhang durch einen strahlend blauen Himmel jagte, nur um plötzlich und unvermittelt auf die Erde zu stürzen. Nach so viel Begeisterung und Wunschdenken (bis zu dem Punkt, muss ich gestehen, dass ich mir ausmalte, aus der Geschichte womöglich einen Roman machen zu können, was mich in die Lage versetzt hätte, etwas Geld zu verdienen und wieder einen ersten Beitrag zu unserem Haushalt zu leisten) erfüllte es mich mit Abscheu und Scham, dass drei Dutzend hastig voll gekritzelter Seiten mich zu der Annahme hatten verleiten können, ich hätte mich selbst aus dem Sumpf gezogen. Dabei hatte ich bloß das Kunststück fertig gebracht, mich selbst in die Enge zu treiben. Vielleicht gab es einen Ausweg, aber fürs Erste sah ich keinen. Das Einzige, was ich an diesem Morgen sehen konnte, war mein unglücklicher kleiner Held, der im Dunkel seines unterirdischen Zimmers auf Rettung wartete.

Es war warm an diesem Tag, um die 16 Grad, allerdings wieder bewölkt, und als ich um halb zwölf die Wohnung verließ, sah es ganz nach Regen aus. Ich verzichtete aber darauf, nur wegen eines Schirms noch einmal zurückzugehen. Drei Stockwerke rauf und wieder runter hätte mich zu viel Kraft gekostet, also beschloss ich, es zu riskieren, und setzte auf die Chance, dass der Regen noch bis zu meiner Rückkehr warten würde.

Die nächtliche Arbeitssitzung zeigte nun doch Wirkung: Langsam ging ich die Court Street hinunter, leicht benommen und verunsichert. Bis zu dem Block zwischen Carroll und President brauchte ich über eine Viertelstunde. Die Schusterwerkstatt hatte geöffnet, genau wie am Samstagmorgen, ebenso die Bodega zwei Häuser weiter, aber das Geschäft dazwischen stand leer. Noch achtundvierzig Stunden zuvor war Changs Laden voll in Betrieb gewesen, das Schaufenster hübsch dekoriert, eine überreichliche Fülle von Schreibwaren im Angebot, und jetzt war von alldem zu meiner totalen Verblüffung nichts mehr da. Ein mit einem Vorhängeschloss gesichertes Gitter erstreckte sich über die Fassade, und als ich durch eine der rautenförmigen Öffnungen spähte, sah ich einen kleinen handgeschriebenen Zettel am Fenster kleben: LADEN ZU VERMIETEN. 858 - 1143.

Ich war so perplex, ich stand nur da und starrte in den leeren Raum. War das Geschäft so schlecht gelaufen, dass Chang sich spontan zur Aufgabe entschlossen hatte? Hatte er den Laden in einem Anfall von Niedergeschlagenheit ausgeräumt und das gesamte Inventar im Lauf eines einzigen Wochenendes abtransportiert? Das schien kaum möglich. Einen Augenblick lang fragte ich mich, ob ich mir den Besuch im Paper Palace am vergangenen Samstag womöglich bloß eingebildet hatte, oder ob mir die zeitliche Reihenfolge durcheinander geraten war und ich mich an etwas erinnerte, was tatsächlich schon viel früher geschehen war – nicht vor zwei Tagen, sondern vor zwei Wochen oder zwei Monaten. Ich ging in die Bodega und sprach mit dem Mann hinterm Tresen. Zum Glück war er genauso ratlos wie ich. Am Samstag sei Changs Laden noch da gewesen, sagte er, auch noch um sieben Uhr, als er nach Hause gegangen sei. «Das muss in der darauf folgenden Nacht passiert sein», fuhr er fort, «oder auch gestern. Ich hatte am Sonntag frei. Fragen Sie Ramón – der arbeitet hier sonntags. Als ich heute früh hier ankam, war der Laden leer geräumt. Seltsame Geschichte, mein Freund, ganz seltsam. Als ob da irgendein Zauberer seinen Zauberstab schwenkt, und puff! ist der Chinese verschwunden.»

Ich kaufte das Klebeband anderswo und ging dann zu Landolfi’s, um mir ein Päckchen Zigaretten (Pall Mall, zu Ehren des verstorbenen Ed Victory) und ein paar Zeitungen zu kaufen, die ich beim Mittagessen lesen wollte. Einen halben Block von diesem Geschäft entfernt lag Rita’s, ein kleiner, lärmerfüllter Coffeeshop, in dem ich mir im Sommer oft die Zeit vertrieben hatte. Ich war seit fast einem Monat nicht mehr dort gewesen und freute mich, dass die Kellnerin und der Barkeeper mich beide freundlich begrüßten, als ich eintrat. Angeschlagen, wie ich mich an diesem Tag fühlte, war es schön zu wissen, dass man mich nicht vergessen hatte. Ich bestellte mein übliches gegrilltes Käsesandwich und machte es mir mit den Zeitungen bequem. Zuerst las ich die Times, dann den Sportteil der Daily News (die Mets hatten am Sonntag beide Partien eines Doppelspieltags gegen die Cardinals verloren), und schließlich warf ich einen Blick in Newsday. Ich war ja längst ein alter Hase im Zeittotschlagen, und da ich mit der Arbeit in eine Sackgasse geraten war und zu Hause keine drängenden Geschäfte warteten, hatte ich es nicht eilig, von dort fortzukommen, zumal es jetzt zu regnen angefangen hatte und ich vorhin zu faul gewesen war, noch einmal nach oben zu gehen und den Schirm zu holen.

Wenn ich nicht so lange in dem Coffeeshop gesessen, ein zweites Sandwich und einen dritten Kaffee bestellt hätte, wäre mir der Newsday-Artikel ganz unten auf Seite siebenunddreißig niemals aufgefallen. In der Nacht zuvor hatte ich mehrere Absätze über Ed Victorys Erlebnisse in Dachau geschrieben. Ed war zwar nur eine Romanfigur, aber die Geschichte mit der Milch und dem toten Baby hatte sich tatsächlich so abgespielt. Sie stammte aus einem Buch über den Zweiten Weltkrieg8, das ich früher einmal gelesen hatte. Eds Worte («Das war das Ende der Menschheit») gingen mir noch durch den Kopf, als ich auf die folgende, schlecht geschriebene Notiz über ein anderes totes Baby stieß, einen weiteren Bericht aus den Eingeweiden der Hölle. Ich kann den Artikel wörtlich zitieren, weil ich ihn vor mir liegen habe. Ich habe ihn an jenem Nachmittag vor zwanzig Jahren aus der Zeitung gerissen und seitdem ununterbrochen in meiner Brieftasche mit mir herumgetragen.

The Lid Lifts von Patrick Gordon-Walker (London 1945). In jüngerer Zeit hat Douglas Botting diese Geschichte noch einmal nacherzählt, in: From the Ruins of the Reich: Germany 1945 – 49 (New York: Crown Publishers, 1985), S. 43.

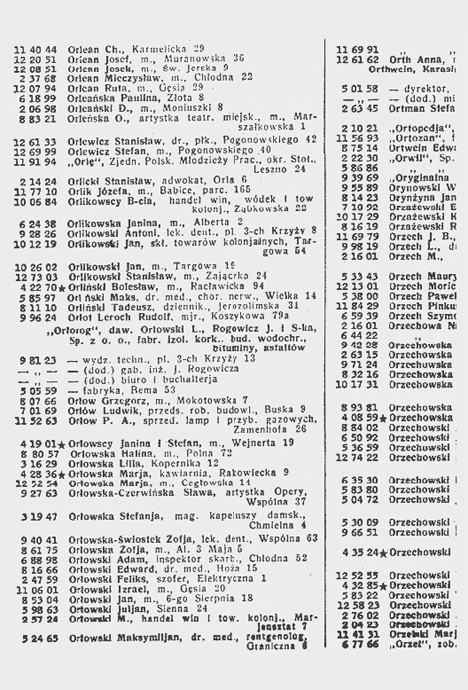

Der Ordnung halber sollte ich auch erwähnen, dass ich ein Exemplar des Warschauer Telefonbuchs von 1937/38 besitze. Ich habe es von einem befreundeten Journalisten bekommen, der 1981 aus Polen über die Solidarnosc-Bewegung berichtete. Offenbar hatte er es irgendwo auf einem Flohmarkt entdeckt, und da er wusste, dass meine Großeltern väterlicherseits beide aus Warschau stammten, hatte er es mir nach seiner Rückkehr nach New York geschenkt. Ich nannte es mein Buch der Geister. Auf Seite 220 unten fand ich ein Ehepaar, dessen Adresse Wejnerta 19 lautete – Janina und Stefan Orlowscy. Das war die polnische Schreibweise meines Nachnamens, und obwohl ich nicht sagen konnte, ob diese Leute mit mir verwandt waren, hatte ich das Gefühl, es könne gut sein.

IN EINER TOILETTE GEBOREN, BABY WEGGEWORFEN

Im Crackrausch hat nach Polizeiangaben eine 22-jährige Prostituierte in der Bronx über einer Toilette in einer Absteige ein totes Kind zur Welt gebracht und es anschließend auf der Straße in eine Mülltonne geworfen.

Die Frau hatte nach Polizeiangaben gestern Nacht gegen ein Uhr Sex mit einem Freier, verließ dabei einmal kurz das Zimmer in der Pension 450 Cyrus Pl., um auf der Toilette Crack zu rauchen. Als sie auf der Toilette saß, spürte die Frau nach Darstellung von Sgt. Michael Ryan, «dass Wasser lief, dass etwas herauskam».

Aber die cracksüchtige Frau war sich nach Polizeiangaben offenbar nicht bewusst, dass sie ein Kind geboren hatte.

Zwanzig Minuten später bemerkte die Frau das tote Baby in der Schüssel, wickelte es in ein Handtuch und warf es in eine Mülltonne. Danach kehrte sie zu ihrem Kunden zurück und hatte erneut Geschlechtsverkehr, so Ryan. Anschließend kam es jedoch zum Streit wegen der Bezahlung, in dessen Verlauf die Frau nach Polizeiangaben gegen 1 Uhr 15 ihrem Kunden ein Messer in die Brust stach.

Nach Polizeiangaben flüchtete die als Kisha White identifizierte Frau in ihre Wohnung an der 188th Street. Später ging White zu der Mülltonne zurück und holte ihr Baby wieder heraus. Ein Nachbar beobachtete sie jedoch dabei und rief die Polizei.

Als ich den Artikel zum ersten Mal gelesen hatte, sagte ich mir: Das ist die schlimmste Geschichte, die mir je untergekommen ist. Es war schon schwer genug, die Information über das Baby zu verarbeiten, aber als ich im vierten Absatz zu der Sache mit dem Messer kam, begriff ich, dass ich eine Geschichte vom Ende der Menschheit las, dass exakt dieses Zimmer in der Bronx der Ort in der Welt war, an dem das menschliche Leben seinen Sinn verloren hatte. Ich legte eine kurze Pause ein, versuchte wieder zu Atem zu kommen und mein Zittern in den Griff zu kriegen, und dann las ich den Artikel ein zweites Mal. Jetzt traten mir Tränen in die Augen. Und zwar so plötzlich, so unerwartet, dass ich im selben Moment die Hände vors Gesicht hob, damit niemand mich weinen sah. Wäre es in dem Coffeeshop nicht so voll gewesen, ich glaube, ich wäre in lautes Schluchzen ausgebrochen. So weit ging ich nun nicht, aber ich musste meine ganze Kraft aufbieten, um mich zurückzuhalten.

Ich machte mich durch den Regen auf den Weg nach Hause. Nachdem ich mich aus den nassen Sachen geschält und mir etwas Trockenes angezogen hatte, ging ich in mein Arbeitszimmer, setzte mich an den Schreibtisch und schlug das blaue Notizbuch auf. Nicht dort, bis wohin ich beim Schreiben gekommen war, sondern die letzte Seite, gegenüber dem hinteren Umschlagdeckel. Der Artikel hatte so viel in mir aufgewühlt, dass ich irgendetwas schreiben musste, um gegen das Elend anzugehen, in das er mich gestürzt hatte. Etwa eine Stunde lang schrieb ich in das Notizbuch, von hinten nach vorn, begann auf Seite sechsundneunzig, ging dann zu Seite fünfundneunzig über, und so weiter. Als ich meine kleine Predigt fertig hatte, klappte ich das Notizbuch zu, stand vom Schreibtisch auf und begab mich durch den Flur zur Küche. Ich goss mir ein Glas Orangensaft ein, und als ich den Tetrapack in den Kühlschrank zurückstellte, fiel mein Blick zufällig auf das Telefon, das auf einem kleinen Tisch in der Ecke stand. Zu meiner Überraschung blinkte der Anrufbeantworter. Als ich vom Lunch bei Rita’s nach Hause gekommen war, waren dort keine Nachrichten drauf gewesen, und jetzt gleich zwei. Seltsam. Belanglos, mag sein, aber seltsam. Denn Tatsache war, dass ich das Telefon nicht hatte läuten hören. War ich so ins Schreiben vertieft gewesen, dass ich das Geräusch nicht wahrgenommen hatte? Möglich. Aber wenn es so war, dann war es mir jedenfalls zum ersten Mal passiert. Unser Telefon hatte eine besonders laute Klingel, die mühelos den ganzen Flur hinunter bis in mein Arbeitszimmer drang – auch bei geschlossener Tür.

Die erste Nachricht war von Grace. Sie stehe schwer unter Termindruck und würde erst gegen halb acht oder acht aus dem Büro kommen. Falls ich Hunger bekäme, sagte sie, solle ich ohne sie mit dem Abendessen anfangen, sie wärme sich dann später die Reste auf.

Die zweite Nachricht war von Mary Sklarr, meiner Agentin. Anscheinend hatte jemand sie aus Los Angeles angerufen und gefragt, ob ich interessiert sei, ein weiteres Drehbuch zu schreiben, und jetzt sollte ich sie zurückrufen, um von ihr die Einzelheiten zu erfahren.9 Ich rief sie an, aber es dauerte eine Weile, bis sie zur Sache kam. Wie alle anderen, die mir nahe standen, erkundigte Mary sich als Erstes nach meinem Befinden. Sie alle hatten mich damals bereits aufgegeben, und obwohl ich nun schon seit über vier Monaten aus dem Krankenhaus heraus war, konnten sie immer noch nicht glauben, dass ich überlebt hatte, dass sie mich zu Beginn des Jahres nicht auf irgendeinem Friedhof begraben hatten.

Vier Jahre zuvor hatte ich für einen jungen Regisseur namens Vincent Frank eine Erzählung aus meinem ersten Buch, Tabula Rasa, bearbeitet. In dem mit wenig Aufwand produzierten Film ging es um einen Musiker, der sich von einer langwierigen Krankheit erholt und sein Leben nach und nach wieder neu zusammensetzt (eine prophetische Geschichte, wie sich herausstellte), und als der Film 1980 in die Kinos kam, schnitt er ganz gut ab. Tabula Rasa lief zwar nur in wenigen Programmkinos im Land, galt aber bei der Kritik als Erfolg und trug – wie Mary mir gern in Erinnerung rief – mit dazu bei, meinen Namen dem so genannten breiteren Publikum bekannt zu machen. Tatsächlich stiegen die Verkaufszahlen meiner Bücher ein wenig, und als ich neun Monate später meinen nächsten Roman, Kleines Wörterbuch der menschlichen Gefühle, ablieferte, handelte sie mit Holst & McDermott einen Vertrag aus, der mir doppelt so viel einbrachte wie der für mein voriges Buch. Zusammen mit dem bescheidenen Betrag, den ich für das Drehbuch bekommen hatte, erlaubte mir der Vorschuss, meine Dozententätigkeit an der Highschool aufzugeben, mit der ich mir in den vergangenen sieben Jahre meine Brötchen verdient hatte. Bis dahin war ich nur ein unbekannter, besessener Schriftsteller gewesen, der morgens von fünf bis sieben am Schreibtisch saß, der nachts und an den Wochenenden am Schreibtisch saß und in den Sommerferien immer zu Hause blieb, um in einer drückend heißen Wohnung in Brooklyn zu hocken und die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Jetzt, anderthalb Jahre nach der Hochzeit mit Grace, fand ich mich plötzlich in der komfortablen Lage eines finanziell unabhängigen, selbständigen Schreiberlings. Nicht dass wir direkt wohlhabend waren, aber wenn ich in gleichmäßigem Tempo weiterschrieb, würde unser gemeinsames Einkommen uns ganz gut über Wasser halten. Nach Tabula Rasa erhielt ich einige Angebote für weitere Filme, aber da die Projekte mich nicht interessierten, lehnte ich sie alle ab, um weiter an meinem Roman arbeiten zu können. Als Holst & McDermott das Buch im Februar 1982 herausbrachten, bekam ich davon jedoch nichts mit. Denn da hatte ich schon fünf Wochen im Krankenhaus gelegen und bekam überhaupt nichts mehr mit – nicht einmal, dass die Ärzte davon ausgingen, dass ich nur noch wenige Tage zu leben hatte.

Tabula Rasa war eine Gewerkschaftsproduktion, und um als Drehbuchautor zugelassen zu werden, hatte ich der Autorengewerkschaft beitreten müssen. Als Mitglied musste man einen vierteljährlichen Beitrag zahlen und einen kleinen Prozentsatz seiner Einkünfte abführen, aber als Gegenleistung bekam man dafür unter anderem eine ordentliche Krankenversicherung. Ohne diese Versicherung wäre ich durch meine Erkrankung im Schuldturm gelandet. Die meisten Kosten waren gedeckt, aber wie immer in der Medizin gab es zahllose andere Punkte zu bedenken: Selbstbehalt, Zusatzkosten für experimentelle Behandlungen, unergründliche Prozentsätze und Staffeltarife für diverse Medikamente und Einweg-Utensilien, eine phantastische Kollektion von Rechnungen, die dazu führten, dass ich am Ende auf Schulden in Höhe von sechsunddreißigtausend Dollar sitzen blieb. Das war die Last, die Grace und ich zu tragen hatten, und je mehr ich wieder zu Kräften kam, desto mehr Sorgen machte ich mir, wie ich uns aus diesen Schulden herausarbeiten könnte. Graces Vater hatte uns Unterstützung angeboten, aber auch er war als Richter kein reicher Mann, und da die zwei jüngeren Schwestern von Grace noch aufs College gingen, brachten wir es nicht über uns, seine Hilfe anzunehmen. Stattdessen überwiesen wir jeden Monat einen kleinen Betrag, um so den Schuldenberg langsam abzutragen; aber wenn wir in diesem Tempo weitermachten, wären wir noch als Rentner nicht damit fertig. Grace arbeitete im Verlagswesen und bezog folglich ein bestenfalls mageres Gehalt, und ich selbst hatte seit fast einem Jahr so gut wie keine Einkünfte mehr gehabt. Ein paar mikroskopisch winzige Tantiemenzahlungen und Auslandsvorschüsse, aber das war’s auch schon. Das erklärt, warum ich Mary nach Abhören ihrer Nachricht sofort zurückgerufen habe. Ich hatte nie daran gedacht, noch einmal Drehbücher zu schreiben, aber wenn der Preis für das hier stimmte, hatte ich nicht die Absicht, den Auftrag abzulehnen.

«Ausgezeichnet», sagte ich. «Von gelegentlichen Flauten und Rückschlägen abgesehen, geht’s mir ziemlich gut. Es wird mit jeder Woche besser.»

«Es gibt da ein Gerücht, du hättest wieder zu schreiben angefangen. Stimmt das?»

«Wer hat dir das erzählt?»

«John Trause. Er hat heute Morgen angerufen, und zufällig sind wir auf dich zu sprechen gekommen.»

«Es stimmt. Aber ich weiß noch nicht, wohin die Sache läuft. Womöglich ins Leere.»

«Das wollen wir doch nicht hoffen. Ich habe den Filmleuten erzählt, du hättest einen neuen Roman angefangen und wärst wahrscheinlich nicht interessiert.»

«Aber ich bin interessiert. Sehr interessiert. Vor allem, wenn viel Geld dabei rausspringt.»

«Fünfzigtausend Dollar.»

«Du liebe Zeit. Mit fünfzigtausend Dollar wären Grace und ich aus dem Schneider.»

«Das ist ein idiotisches Projekt, Sid. Überhaupt nicht dein Ding. Science-Fiction.»

«Ah. Verstehe. Nicht gerade mein Fachgebiet, ja? Aber geht es um fiktive Wissenschaft oder wissenschaftliche Fiktion?»

«Keine Ahnung.»

«Die planen ein Remake von Die Zeitmaschine.»

«H. G. Wells?»

«Ganz recht. Als Regisseur ist Bobby Hunter vorgesehen.»

«Der immer diese aufwendigen Actionfilme macht? Was weiß der über mich?»

«Er ist ein Fan von dir. Anscheinend hat er alle deine Bücher gelesen, und die Verfilmung von Tabula Rasa hat ihm sehr gefallen.»

«Ich sollte mich jetzt wohl geschmeichelt fühlen. Aber ich kapiere das immer noch nicht. Warum ich? Ich meine, warum ich für dieses Projekt?»

«Keine Sorge, Sid. Ich rufe die an und sage nein.»

«Lass mir ein paar Tage Zeit zum Nachdenken. Ich will das Buch lesen und sehen, was passiert. Man kann nie wissen. Vielleicht fällt mir ja was Gutes ein.»

«Okay, du bist der Boss. Ich sage denen also, du denkst darüber nach. Keine Versprechungen, aber du willst es dir immerhin durch den Kopf gehen lassen.»

«Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Buch hier irgendwo in der Wohnung herumsteht. Ein altes Taschenbuch, das ich mir in der Highschool gekauft habe. Ich fang gleich an zu lesen und ruf dich morgen oder übermorgen an.»