Italia y el anticuariado renacentista

La tesis mayormente aceptada en relación con el origen del Renacimiento resuelve que fue la llegada de intelectuales griegos a Italia en 1453, una suerte de refugiados de primer orden que huía de la conquista de Constantinopla, la que detonó el movimiento generalizado de fervor por la civilización grecorromana. En el capítulo anterior hemos constatado que el espíritu de Roma iluminaba ya en la Edad Media buena parte de la producción cultural y de los anhelos políticos de la época; la antigüedad romana significaba una utopía áurea que había que recuperar, un estadio histórico ideal de cuya senda se habían apartado sus herederos. Este caldo de cultivo filoclasicista no necesitaba de ese aporte foráneo de estudiosos bizantinos, en quienes el legado tradicional de Grecia vivía latente, para eclosionar: desde el fértil subsuelo italiano florecía un vergel de restos arqueológicos que se integraba en la cotidianidad del viandante, cuya acepción, en cambio, solo unos pocos humanistas del Trecento sabían descifrar a partir de las páginas rasgueadas por los autores antiguos (sí es cierto que el equipaje de los exiliados contribuyó a aumentar ese patrimonio bibliográfico). En el siglo XV, a los ejercicios filológicos de recuperación de la Antigüedad clásica, centrados hasta entonces en su lengua, su retórica, su filosofía, su literatura o su historia, se vino a sumar el interés por su arquitectura, su escultura, sus inscripciones y sus monedas. Los vestigios materiales se hallaban a libre disposición de los clasicistas, quienes desarrollaron las herramientas adecuadas para extraerles un sentido, procurando el progreso de la numismática, la epigrafía, la historia del arte y de una embrionaria arqueología. Una actividad en eminencia destructiva, como comprobaremos.

Comencemos por Roma, la urbe ideal en la que examinar las reliquias de la civilización romana. A comienzos del siglo XV, apenas se asemejaba a una ciudad: las casas y las iglesias se desmoronaban en ruinas, barrios enteros se habían abandonado (los montes Quirinal, Aventino y Celio aparecían asilvestrados, salpicados intermitentemente por algunas construcciones eclesiásticas y huertas), la pobreza y el hambre atenazaban a sus habitantes. El retrato de la desolación que Petrarca había denunciado previamente. Las leyes brillaban por su ausencia, la clase sacerdotal carecía de moralidad y los peregrinos que acudían en masa a visitar las basílicas de esta supuesta villa santa eran asaltados y robados con impunidad. Entre 1309 y 1377 Roma había perdido la capitalidad de la cristiandad, suplantada por Aviñón, y hasta el año 1417 el Cisma de Occidente no se dio por concluido. Un siglo de desatención urbanística que le había costado cara a Roma. El regreso de la Corte papal inauguró la renovación del entramado medieval para conferir su debido decoro a la Ciudad Eterna, además de exaltar el poderío de cardenales, patricios y de la familia pontificia, a costa todo ello de la antigua Roma. Los nuevos palacios e iglesias requerían de piedra para ser alzados, por lo que o bien se demolían las arquitecturas preexistentes con ese designio o bien se acomodaban en sus estructuras. Los papas concedían licencia a los constructores para abatir los edificios a cambio de la cesión de un tercio de los materiales conseguidos: así se borraron del mapa el Templo de Venus y Roma en 1450 o la Casa de las Vestales en 1499. La situación se agravó en 1540, cuando Paolo III trasladó a los responsables de la Fabbrica di San Pietro un permiso global de excavaciones, de lo que les sirviera, donde quisieran, incluso reduciendo a polvo los monumentos, si así se agilizaba la erección de la basílica vaticana. Hacía siglos que los hornos de cal, obtenida a partir de esculturas y mármoles romanos abatidos, no se habían detenido, pero la necesidad de material edilicio aceleró el proceso destructivo. Los sepulcros se violaban en búsqueda de riquezas, y las esculturas, tachadas de paganas e inmorales, se decapitaban o se despedazaban.

Paradójicamente, al mismo tiempo la capital pontificia se convirtió en el epicentro de ese vehemente movimiento renacentista dirigido al estudio de la Antigüedad, en el núcleo propulsor de la moda coleccionista y donde se conformaría una disciplina –que denominaremos anticuaria– que enmarcaba la categoría innovadora de especialidades focalizadas a desenterrar el glorioso pasado. El paso inicial implicaba despojar a las Mirabilia, las guías e itinerarios enfocados a los peregrinos, de su pléyade de mitos y leyendas, de narraciones pseudohistóricas y de catálogos de monumentos teñidos de irrealidad. El conocimiento de la Forma Urbis, del trazado verídico de la Roma antigua en relación con la moderna, mantuvo siglos afanado a un ejército de humanistas en torno a los análisis de topografía, de arte y de arqueología. Fruto de ello, sobre todo en el Cinquecento, fue un fructífero mercado editorial referido a la historia y monumentalidad romana, docto y divulgativo, que denotaba un interés a todos los niveles, desde el erudito que leía en latín a los peregrinos y al pueblo llano que aprendían las lenguas vulgares. La Roma instaurata (1446) de Biondo Flavio señaló el camino metodológico de las publicaciones anticuarias de calado científico (no en vano se lo considera el primer arqueólogo): cumplió con el cometido de explicar razonadamente la topografía de la ciudad del Tíber y la funcionalidad de muchos de sus edificios, eliminando los elementos mágicos que los caracterizaban, documentándose a través de exploraciones in loco y acudiendo a los testimonios epigráficos, monetarios y filológicos, si bien hay que matizar que no dejó de corregir y pasar por la criba de la crítica las fuentes escritas. De la observación de las grandes construcciones imperiales, los artistas recogían paradigmas arquitectónicos, soluciones ornamentales y detalles escultóricos, a partir de los cuales concibieron un modelo de arquitectura contemporánea que se fue difundiendo en sucesivas ediciones que dotaban de especificidad al monumento, y que incluían plantas, ilustraciones y descripciones en mayor o menor medida objetivas. Casi la totalidad de los tratados partían de la cátedra sentada por el libro De architectura de Marco Vitruvio Polión (s. I a. C.), pero ambicionaban superarlo. Un ejemplo es el De re aedificatoria (1452) del florentino Leon Battista Alberti, en el que se confrontaban las proporciones y los dibujos de su autor con las noticias procedentes del ingeniero augusteo. Alberti se percató de que las costumbres arquitectónicas antiguas no solo se habían desaprovechado sino que corrían el riesgo de desaparecer completamente, a tenor del rápido saqueo de los edificios romanos, por lo que mediante su trabajo trató de reapropiarse de ese gran patrimonio en beneficio de sus contemporáneos. Un ánimo idéntico movió a Andrea Palladio a publicar, más de un siglo después, I Quattro Libri dell’Architettura (1570), en un ensayo de devolver el gusto de los antiguos, con todo su esplendor, a los usos edilicios modernos. Su obra se popularizó como un manual de la teoría arquitectónica renacentista sustentada en la tratadística previa, hasta Vitruvio, y en la arqueología que desempolvaba las urbes de la Antigüedad. Describió así las obras públicas y religiosas romanas (basílicas, palestras, templos) y la arquitectura doméstica, dando cuenta de construcciones aún en pie, pero destinadas a perecer: por ejemplo, el Templo de Minerva del Foro Transitorio (s. I d. C.), que el papa Clemente VIII comenzó a desmantelar para utilizar sus mármoles en la erección de la basílica de San Pedro, aunque el golpe de gracia lo descargó Paolo V en 1609, al ordenar la construcción de la fuente del Acqua Paola con los sillares del monumento.

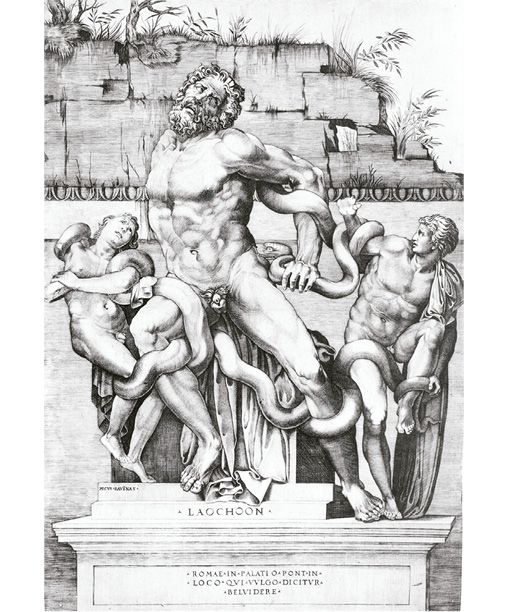

Los más comprometidos en inquirir a las ruinas acerca de sus secretos, como se puede evidenciar, fueron artistas interesados en su función utilitaria. De ahí derivó la arqueología renacentista que se cuestionaba el arte del pasado, las reglas que guardaban sus estructuras, sus sistemas de proporciones, la gama de estilos decorativos. Incluso el tanteo de métodos innovadores de recuperación de las antigüedades. A Leon Battista Alberti se le recuerda por dirigir la fallida operación de salvamento de dos magníficas naves de recreo construidas bajo el reinado de Calígula, hundidas en el lago de Nemi. Las biografías del arquitecto Filippo Brunelleschi y del escultor Donatello refieren que en 1402 marcharon juntos de Florencia a Roma espoleados por su anhelo de descubrir los armoniosos métodos constructivos de los antiguos. Allí se encaramaron a las ruinas, escrutaron sus subestructuras, columnas, capiteles, cornisas y adornos escultóricos; anotaron sus medidas y tomaron bocetos de todo. No se preocupaban ni de lo que comían ni de cómo vestían, y el dinero que obtenían como orfebres lo invertían en peones que los ayudasen a excavar los restos enterrados. Los romanos los tenían por dos buscatesoros. No obstante, lo que realmente atesoraron fue la inspiración que redefiniría el arte renacentista. Sin ir más lejos, las lecciones aprendidas en Roma (como el estudio de la cúpula del Panteón), Brunelleschi las aplicaría en el domo de la catedral de Florencia. Cuando hacia 1480 se descubrieron las galerías subterráneas de la Domus Aurea de Nerón, los maestros del momento se apresuraron a examinar sus pinturas, casi inciertas hasta las excavaciones de Pompeya y de Herculano, visitas atestiguadas por los grafitis grabados en las bóvedas del palacio. Giovanni da Udine, Ghirlandaio o Rafael Sanzio admiraron sus sutiles ornamentos de estuco, y la sugestión que despertaron en este último se reflejó en los motivos del aparato pictórico de las logias vaticanas, denominados ahora grutescos (de las grutas que los habían insinuado). Aun más, estas fabulosas pinturas neronianas fijarían un gusto sensible y rococó en Europa durante los siglos venideros. Sería desatinado pensar que al resto del pueblo romano, y aún más, italiano, le resultaban indiferentes esos asuntos de eruditos y profesionales del arte; en verdad, ninguna revelación arqueológica pasaba inadvertida en una ciudad cuya historia se entremezclaba de forma natural con el presente. Así sucedió en 1506 con la estatua del Laocoonte. De pronto, nobles, eclesiásticos, toda la población sabía que Felice de Fredis, al caer en un hoyo de su viña en el Quirinal, se había topado casualmente con un grupo escultórico hecho fragmentos. Tantos espectadores se acercaban de día y de noche a las tierras de, De Fredis que parecía el jubileo, según testigos oculares. Hasta el papa Julio II mandó a dos delegados de lujo para que lo mantuvieran informado, el arquitecto Giuliano da Sangallo y a Miguel Ángel Buonarotti. Versado en las letras clásicas, aquel no tardó en exclamar: «¡Es el Laocoonte que menciona Plinio!».

DENTE, Marco. Estatua de Laocoonte (h. 1525). Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Florencia. La escultura, firmada por los escultores rodios Atenodoro, Agesandro y Polidoro, se exhibe en la actualidad en los Museos Vaticanos.