Antes y después de la era: La ARCHAIOLOGHÌA de los antiguos

Bajo los pies de los soberanos babilónicos yacieron riquezas que recolectaron a causa de diferentes motivaciones, especialmente religiosas, pero de igual forma porque eran reliquias que reflejaban épocas de esplendor, así como fuente de información de arquitecturas milenarias y de gobernantes largamente desaparecidos. Eso no los convierte en arqueólogos –hablamos de piedad y de tradición, no de investigación–, pero sí aporta indicadores de la complejidad de variantes que acercaban a los antiguos pueblos a asomarse a las simas de su historia. Entrando en las excavaciones y en los descubrimientos, ambos se producían por una infinidad de razones en nada relacionadas con la arqueología, y en los que la casualidad resultaba el factor decisivo. Los hechos azarosos conducían a los más variopintos hallazgos: durante el reinado de Nerón, un terremoto que se cernió sobre Cnosos provocó que aparecieran una serie de tablillas de lineal B (la escritura aquea) guardadas en una caja de estaño, entonces ilegibles para cualquier griego; o cuando Pausanias, que se encontraba de paso por Olimpia, contempló cómo al realizar los cimientos de un monumento conmemorativo romano se extrajeron fragmentos de armas, de herraduras y de bocados, seguramente restos de deposiciones votivas de los períodos arcaico y clásico. ¿Y qué decir de Pompeya y de las localidades siniestradas de la Campania? Después de desvanecerse de la faz de la tierra a consecuencia de la erupción del Vesubio en el 79 d. C., se convirtieron en un inmenso yacimiento en el cual los supervivientes emprendieron batidas y sondeos encauzados a liberar de su prisión volcánica los bienes propios y ajenos; pero además, liderado por los curatores Campaniae restituendae nominados por el emperador Tito, se puso en marcha un salvamento organizado de los materiales constructivos preciosos, tales como los mármoles que revestían los edificios públicos y los ornamentos arquitectónicos.

Un proceso idéntico al sucedido en la colonia Julia Cartago, establecida en el 29 a. C. sobre las ruinas de la capital púnica, devastada en el 146 a. C. Los romanos protegieron con leyes su patrimonio monumental (por ejemplo, la Lex sepulcri castigaba a quienes despojasen los monumentos funerarios de sus paramentos con objeto de emplearlos en otras construcciones, públicas o privadas), pero en el caso de Pompeya y de Herculano, la violenta erupción había transgredido cualquier legislación humana. Si la arqueología se redujese a la imagen cinematográfica y literaria que circula acerca del arqueólogo como un saqueador de tumbas que busca un beneficio económico de sus expolios (raramente académico), entonces en la Antigüedad habría existido ya la arqueología, pues ese tipo de depredación deliberada fue una actividad habitual. Tanto que hasta las obras de ficción se hacían eco de ella: en el siglo II d. C., el escritor satírico Luciano de Samósata narraba la incursión de unos ladrones de templos en el recinto consagrado a Anubis en Alejandría, del que sustrajeron diversos cuencos de libaciones y un caduceo fabricados en oro, y varias figurillas argénteas del dios. También Caritón de Afrodisias relató la profanación nocturna de la sepultura de la desventurada Calírroe por parte del pirata Terón y de sus secuaces, quienes, al asistir al sepelio, habían codiciado el oro y la plata de la dote, las ricas vestimentas y los dones de familiares y amigos que componían el ajuar mortuorio. Cabe la posibilidad de que el botín de sendas narraciones contuviese alguna pieza de factura antigua, pero en sí, la violación de los dos monumentos no implicaba acción alguna más allá del simple hurto. Esto intensifica el valor documental del episodio consignado en el libro VIII de la Geografía de Estrabón, que versa sobre la ciudad de Corinto. Desmantelada en el 146 a. C. por Lucio Mumio, permaneció desierta hasta que Julio César decidió fundar allí una colonia romana. Los nuevos habitantes se dedicaron a remover los restos de la urbe helena y a no dejar tumba sin excavar, dando con una profusión de relieves de terracota y de vasos broncíneos.

Estos vestigios de cien años de antigüedad alcanzaron precios inauditos en Roma, donde se los bautizó con el nombre de nekrokorínthía, y fueron tan explotados que finalmente su coste terminó por decrecer. Así que el coleccionismo sirvió de acicate de estos rastreos entre los escombros de ciudades muertas. Los romanos, es bien sabido, destacaron por su afición al coleccionismo: Suetonio citaba el repertorio de esqueletos de monstruos terrestres y marinos, además de las armas de héroes famosos, en posesión de Augusto (se cuenta también de Alejandro Magno que en el transcurso de su incursión en la India endosaba armaduras de los aqueos que sitiaron Troya); y a Pompeyo le gustaba lucir sobre sus hombros las capas tanto del mencionado conquistador macedonio como de Mitrídates. Los objetos mundanos no cobraron interés. Cientos y cientos de obras de arte griegas de todas las cronologías, provenientes del pillaje fomentado por los generales de Roma, afluyeron a raudales en la capital latina a partir del siglo III a. C. Solo Marco Fulvio Nobilior sustrajo más de quinientas estatuas de mármol y de bronce en el 189 a. C., y Cayo Verres será siempre recordado por el proceso que se entabló contra él en el 70 a. C. por la corrupción y los excesos cometidos durante su administración de Sicilia, incluidos la confiscación ilegal y el latrocinio depredador de las esculturas de la isla. Las imágenes de culto y las ofrendas dedicadas a las deidades de los santuarios helenos adornaron teatros, termas, pórticos, basílicas, edificios administrativos y villas privadas. Casas como la de Cicerón, el jurista que acusó a Verres, engalanaron sus peristilos, sus salones, bibliotecas y atrios a la manera de museos a base de esculturas de atletas, dioses y de otras criaturas sobrenaturales, hermas y bustos de filósofos, políticos, literatos, militares o reyes, los cuales simbolizaban los arquetipos de la moralidad y de las virtudes a las que todo dominus debía aspirar.

La fe ciega, los sueños, oráculos y premoniciones igualmente se señalan como detonantes de fascinantes averiguaciones arqueológicas. El santoral cristiano, sin ir más lejos, tiene por patrona de la arqueología a la madre del emperador Constantino, Elena o santa Elena de Constantinopla. Su santificación arranca en un periplo a Tierra Santa, que al margen de la peregrinación al uso, tenía como finalidad la búsqueda del Santo Sepulcro y de la Vera Cruz en la que Jesús de Nazaret había fallecido martirizado. En el lugar exacto de la crucifixión –que la emperatriz solo conoció tras obligar a revelárselo mediante torturas al rabino Judas, quien, convertido a posteriori al cristianismo, llegaría a ocupar el obispado de Jerusalén–, el monte Gólgota, ordenó derruir un templo pagano consagrado a Venus y excavó bajo su pavimento. Allí, el 3 de mayo del 326 d. C. aparecieron tres cruces: la de Cristo se diferenció de las de Gestas y Dimas al imponerla sobre el cuerpo de un joven fallecido, que de inmediato resucitó.

Crónicas inventadas e intereses político-religiosos se aúnan en esta fabulosa misión anticuaria, con aroma a los mecanismos paganos por los cuales los oráculos recomendaban los traslados de los cuerpos de los héroes de un lugar a otro y, por ende, la nueva ubicación de su veneración. Alejados de los procedimientos arqueológicos, eran descubrimientos prefabricados, o totalmente casuales, y no el resultado de una pesquisa premeditada de conocimiento relativo a los períodos anteriores, que ni daban pie a complejas clasificaciones ni a la busca de paralelos, y de los cuales tampoco se obtenían dataciones reales. Dentro de este panorama, el siglo V a. C. conllevó algunas transformaciones perceptibles: al historiador Tucídides le sirvió la purificación religiosa de Delos que llevaron a cabo los atenienses como argumento a su tesis de que las islas egeas habían sido habitadas en tiempos anteriores por piratas carios y fenicios, puesto que los equipamientos militares que brotaban al profanar y retirar los enterramientos, y la tipología de estos mismos, señalaban al pueblo cario. Un detalle nimio –además de equivocado, porque dichas sepulturas se remontarían a los griegos de la Edad Oscura–, pero con importantes repercusiones metodológicas, pues a partir de un ritual funerario y de un ajuar, es decir, de datos arqueológicos, estilísticos y funcionales, Tucídides articulaba su hipótesis histórica. Su archaiologhìa –término que acuñó el analista ateniense– consistía en un «discurso de lo antiguo», lo que los historiadores, etnógrafos y geógrafos grecorromanos dejarían por escrito desde entonces, una historia antigua. El proemio de la Historia de Herodoto refería asimismo esa creciente preocupación porque los ultrajes del tiempo relegasen al olvido los hechos humanos, así como las singulares empresas de helenos y bárbaros. Una investigación personal, no exenta de juicio crítico, aguijoneada para legar una memoria colectiva.

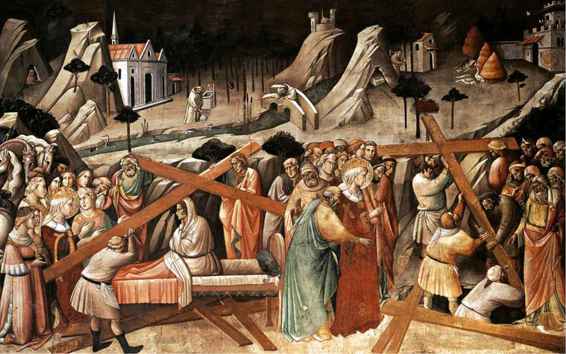

GADDI, Agnolo. Descubrimiento de la Vera Cruz (h. 1380). Iglesia de la Santa Croce, Florencia. Posiblemente la leyenda de este descubrimiento se forjó mucho tiempo después del reinado de Constantino.

En eso, a la distancia de seis siglos, Pausanias se asemejó, cuando en el siglo ii d. C. abordó la descripción de los lugares, obras de arte y monumentos de Grecia condenados a desvanecerse, en una coyuntura en la que los intelectuales promovían el renacimiento de la cultura helena: su guía contenía una remembranza inventariada del decorado edilicio de las ciudades y de santuarios, con sus templetes, ofrendas, esculturas, altares y todo lo digno de mención, entrelazada con las tradiciones locales, las solemnidades, los mitos y las revelaciones históricas. Valga también de ejemplo de la necesidad de «experimentar el conocimiento», germen del talante científico, la atracción que ejercía Egipto, región primordial de indagaciones anticuarias, dado que un lugar común de la Antigüedad situaba en ella el origen no solo de la civilización, de la sabiduría, de la medicina o de las ciencias, sino, si cabía, de la humanidad. En época clásica, Herodoto había confiado en las declaraciones expresadas por los sacerdotes en lo concerniente a muchos asuntos, incluidas las proporciones de las pirámides; en el siglo II d. C., el sofista minorasiático Elio Aristides se hizo asistir igualmente por los clérigos locales en la tarea de tomar por sí mismo las medidas de pirámides, canales y templos, cálculos que sus esclavos fueron anotando y que ya por entonces se perdieron.

La virtud de estos cronistas viajeros residió en que su curiosidad por civilizaciones lejanas –o cercanas– y gentes y costumbres del pasado la vivieron en primera persona, aprehendiéndola a través del trabajo de campo, acudiendo para la composición de su relación a oráculos, libros escritos previamente, averiguaciones antropológicas y etnográficas, información oral, sin desdeñar –y he aquí su valor– el mundo material, los monumentos, las ruinas o las noticias epigráficas. En contrapartida, esos análisis de los artefactos no se aislaron conceptualmente de la tradición oral ni del testimonio literario, apenas se intuyeron las posibilidades que proporcionaban de ahondar desinteresadamente en el pasado, ni tampoco se organizaron siguiendo una lógica. No impulsaron, en resumen, el fermento de una disciplina debidamente arqueológica. Esa travesía del desierto no concluiría hasta el siglo de la Ilustración, pero ya el miramiento por el documento inscrito arraigó en la historiografía grecorromana, que se apoyó en él a la hora de demostrar o reafirmar sus argumentos. La propensión anticuaria del historiador siciliano Timeo de Tauromenio por merodear alrededor de los templos en busca de inscripciones pétreas reutilizadas en sus superficies no sería un fenómeno insólito a la altura del siglo IV a. C. Como tampoco –y con este episodio de archaiologhìa romana termino– la localización de tumbas, ya no solo de héroes, sino de personajes históricos relativamente modernos, ni con intenciones delictivas, sino alentada, diríamos, por la nostalgia y el respeto intelectual. Tuvo que recalar Cicerón en Sicilia, durante el desempeño de una cuestura (hacia el 75 a. C.), para descubrirles a los siracusanos el emplazamiento de su genio más grande, el matemático Arquímedes, asesinado poco menos de ciento cincuenta años atrás. La lectura de ciertos versos antiguos le condujo frente a una columna cubierta de zarzas y arbustos, tras descartar abundantes sepulturas que se levantaban en la necrópolis de la puerta de Achradina. Una esfera y un cilindro tallados remataban el monumento, de lo cual también daba fe la fuente lírica. Solo hubo que desbrozar con guadañas la vegetación a fin de abrirse camino hasta la inscripción del pedestal, que a pesar de sus líneas desgastadas corroboraba la identidad del difunto. Una de esas emocionantes situaciones en las que los restos arqueológicos y los escritos coinciden indujo a que un erudito natural de Arpino devolviera a su lugar de honor en la historia al científico más talentoso de la Antigüedad, cuya vida había segado un soldado romano durante el asalto a Siracusa.