El retorno a Grecia y al mediterráneo oriental: viajes, documentación y coleccionismo

En cierto modo, el Renacimiento italiano, además de una corriente cultural e intelectual, fue un movimiento de marcado nacionalismo. La mirada nostálgica que volvía hacia la Antigüedad propugnaba una grandeza imborrable de su pasado en la que la mayor parte de los estados, ducados y repúblicas podían contemplarse reflejados. Porque a diferencia que en la Edad Media, a los pensadores y a los políticos de la época humanista ya no les cabía duda acerca de la distancia histórica que los separaba de esos venerados tiempos antiguos: la civilización romana había desaparecido para siempre –hecho que reavivaba todavía más ese deseo de desvelar de nuevo sus secretos–, y los modernos italianos debían asumir la tarea de investigarla, de rescatar su memoria. Así que la fuente de inspiración del arte y de las letras renacentistas fue casi en exclusiva la antigua Roma, el germen primigenio del cual brotaban las raíces de la identidad cultural de la península italiana, puesto que Grecia siempre jugó un papel relativamente secundario en este proceso. El desapego de Occidente hacia la civilización helena se fundamentaba en una prolongada incomprensión religiosa y una singular hostilidad política: en el año 1054 se produjo el Gran Cisma de la Cristiandad (a partir de la mutua excomunión entre el pontífice y el patriarca de Constantinopla), y en el 1204 la Cuarta Cruzada señaló la fragmentación de los territorios egeos del Imperio bizantino en diferentes reinos latinos. Algunos, como el Reino de Tesalónica o el Imperio latino de Constantinopla, desaparecieron a lo largo de ese mismo siglo; otros, como el ducado de Atenas y el principado de Acaya, perduraron más de doscientos cincuenta años. La República de Venecia mantuvo posesiones griegas hasta el siglo XVIII, y así se aseguró su rol de intermediario comercial con el Oriente mediterráneo. Con todo, siete centurias de unidad durante el dominio romano de la cuenca mediterránea, una religiosidad compartida y la memoria de un pueblo que había dotado a Occidente de su ciencia, su filosofía o su arte no habían caído en el olvido. Bajo la égida de Bizancio y del Imperio otomano, Atenas se había convertido en una oscura y remota localidad de provincia, pero la llama de la polis de Pericles y de las escuelas filosóficas alumbraba aún los espíritus eruditos de los estudiosos del clasicismo.

En Florencia, Cosimo de Medici no solo atrajo a doctos maestros de griego y acopió manuscritos escritos en dicha lengua en el Palazzo Medici, sino que incluso patrocinó en 1462 la fundación de una academia, a semejanza de la platónica, en la cual el estrecho círculo de sus miembros (citaré a Pico della Mirandola y a Leon Battista Alberti) debatía sobre literatura, historia y pensamiento helenos, obteniendo para la ciudad del Arno el título de la Nueva Atenas. Antes de la caída de Constantinopla en poder de las tropas de Mehmed II, algunos aventureros y anticuarios italianos interesados en el legado del mundo clásico superaron la barrera de la indagación, sea en los textos grecorromanos o en las ruinas patrias, y se embarcaron en búsqueda de las antigüedades helenas. El primer intento de elaborar una cartografía histórica del Egeo se produjo de la mano de los viajes del monje florentino Cristoforo Buondelmonti (1386-1430). De su estancia en Rodas (1414-1422) y de sus largos periplos por las islas griegas, así como por las costas helenas y jónicas, se publicaron dos obras, una descripción de Creta y el más importante Liber insularum Archipielagi (1420). Este «isolario» recogía las investigaciones que desarrolló durante años: cada isla aparecía representada gráficamente (incluido un detallado plano de la capital bizantina) junto a un escrupuloso relato de sus enclaves, fortificaciones, puertos, castillos, orografía, vegetación e historia. El conocimiento de la geografía marítima del Mediterráneo no resultaba un asunto baladí en una época en la que las potencias en expansión política y comercial se disputaban los mercados de Oriente, de ahí que numerosas copias de los escritos miniados de Buondelmonti circularan por Europa en los siglos XV y XVI. Así que a la par que cartógrafo e historiador, al monje italiano no hubieron de resultarle ajenas las habituales labores de espionaje adscritas a los navegantes y mercaderes del momento. Esta faceta la compartía su compatriota Ciriaco de Pizzicolli (1391-1455), comerciante natural de Ancona, seducido desde su niñez por las veleidades anticuarias, las cuales, sin embargo, determinaron buena parte de su devenir profesional y de sus desplazamientos por Grecia, Asia Menor, Egipto y Siria a lo largo de casi cuarenta años.

Durante el pontificado de Eugenio IV (1431-1447) corrían voces de que el santo padre declararía la cruzada, así que el de Ancona asumió paralelamente el papel de informante de la realidad político-social y militar de las regiones que atravesaba. El empeño de Ciriaco de Ancona se acerca a la periégesis de Pausanias: consciente de que a diario los vestigios del pasado caían en ruinas a causa de la incuria de sus contemporáneos y del inexorable transcurso del tiempo, consideró su deber conservar su memoria visitando las pretéritas regiones del mundo a fin de buscar en ellas sus monumentos arcaicos. Desde su punto de vista, estos ofrecían el testimonio más fiable de que de los tiempos remotos se pudiera obtener, al contrario que la información textual, pensamiento del que derivó una ingente copia de inscripciones –muchas en el santuario de Delfos, o en Delos, aunque en ocasiones deficientemente copiadas–, medición de edificaciones –entre ellas, el Templo de Adriano de Cícico (Misia)–, reprodujo cuantiosos restos después desaparecidos o no explorados hasta siglos más tarde (un desprendimiento de rocas cubrió el Teatro de Delfos después de que Ciriaco lo contemplara, ocultándolo hasta el siglo XIX). si bien no estimó contradictorio el hacer pasar algunos epígrafes consignados en las fuentes como fragmentos realmente rescatados por él. La epigrafía no fue su fuerte, porque el latín y el griego los aprendió de adulto. Por desgracia, su colección de apuntes, acopiados bajo el nombre de Comentarios, se perdió ya en el Renacimiento, en el incendio de la biblioteca de Pésaro. Hoy subsisten apenas unos pocos fragmentos, y del mismo modo, sus dibujos nos han llegado incompletos. Su misión, argumentaba, residía en «despertar a los muertos», y desde luego su condición de mercader le permitió desplegar su talento de taumaturgo arqueológico, porque gracias a su profesión gozó de la fortuna de navegar por mares peligrosos, de inspeccionar urbes otomanas y de reconocer yacimientos citados en los autores antiguos, como Plinio y Estrabón, cuyos libros portaba perennemente en sus alforjas. El agonizante imperio de los emperadores Paleólogos otorgaba un buen laboratorio donde abordar amplios trabajos de campo. Asimismo, el intercambio de porcelanas, sedas, gemas y otros productos exóticos le puso en contacto con los jerarcas de la administración turca, a la que intentó aleccionar en materia patrimonial: en Bursa, sorprendido de la cantidad de material edilicio reutilizado de la vieja ciudad (la griega Prusa), así como de la cercana Cícico, rogó con vehemencia al gobernador local que detuviera la demolición de monumentos con esos fines.

Agotaríamos muchas páginas aludiendo a las ciudades con reminiscencias clásicas en las que Ciriaco de Ancona recaló: Bizancio (meta de uno de sus viajes iniciales en 1418), Rodas, Damasco, Alejandría, Beirut, Delfos, Tebas, Eleusis, Esparta, Corinto, Delos y, por supuesto, Roma. Pero Atenas, corazón del clasicismo pericleo, colmó las expectativas de su apasionada contemplación de antigüedades. En 1436 había llegado a la ciudad de Teseo en un itinerario griego que pretendía medir los ánimos de los oriundos respecto a la guerra contra el Turco, pero enseguida la Acrópolis y el resto de monumentos captaron toda su atención. Le deslumbraron el mármol de sus murallas, los templos, las casas y las estatuas paganas, de una belleza sin paragón, reducidas a veces a un amasijo de escombros. Plasmó en sus cuadernos el Partenón, convertido en la iglesia de Nuestra Señora de Atenas, cuyos frontones se leían en clave bíblica, y le dio nombre a la célebre Torre de los Vientos, el Horologium sito en el Ágora romana. De creer los últimos relatos de su biografía, habría asistido en primera persona al ocaso del Imperio bizantino, dado que, convertido en secretario de Mehmed II, se dice que durante el asedio de Constantinopla le leía al sultán pasajes de Herodoto y de Tito Livio mientras las máquinas de asalto se aprestaban a demoler los muros de la ciudad. Los turcos otomanos legitimaban su acción proyectándola como la venganza moderna a la violenta caída de Troya en manos de los aqueos.

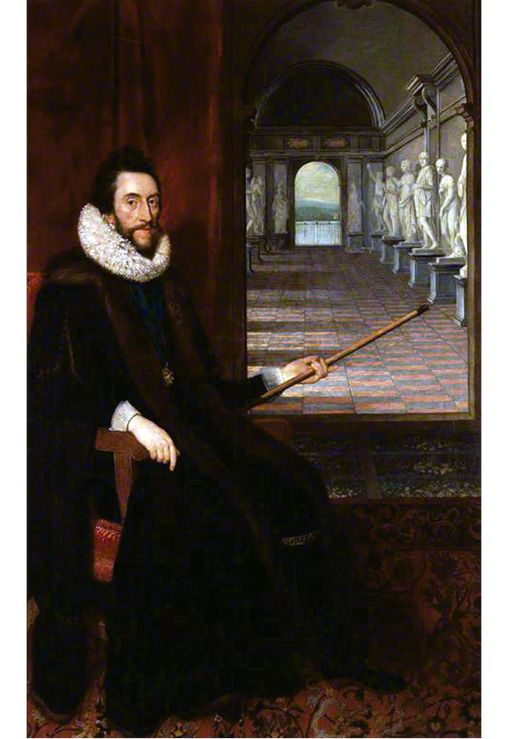

En época de Ciriaco de Ancona, muy pocos se aventuraban a extraer mármoles de suelo heleno. En Italia residía la principal cantera de material estatuario, las rutas griegas carecían de seguridad y existía un inmenso desconocimiento en lo concerniente a su arte. La desaparición de Bizancio restringió los viajes de europeos en la zona, pero no perpetuamente, pues las misiones católicas y las peregrinaciones a Tierra Santa atravesaron el Imperio otomano rumbo a Levante, y en el siglo XVII se retomaron las relaciones diplomáticas. Entre la nobleza de Europa, como apuntamos, crecía entonces la moda de formar colecciones de escultura clásica que adornasen palacios y jardines, y precisamente los encargados de las legaciones facilitaron a partir de entonces el trasiego de infinidad de mármoles. Este uso, que en el siglo XIX se mantendría vívido, inauguraba la competición entre los reinos por apoderarse de las mejores antigüedades. Almirantes, agentes y embajadores destacados en provincias otomanas surtieron a aristócratas británicos, como al duque de Buckingham, al conde de Pembroke o al propio monarca Carlos I. Después de un fallido envío inicial que terminó en el fondo del mar, un entero cargamento de doscientas cincuenta inscripciones griegas, treinta y siete estatuas, veintiocho bustos, además de diversos sarcófagos, altares (incluida una serie de relieves de la gigantomaquia del altar de Pérgamo), etc., embarcó en Esmirna dirigido a Thomas Howard, conde de Arundel (1585-1646). El aristócrata personificó el arquetipo de coleccionista de la edad barroca, poco escrupuloso, ávido del mero objeto, al que no rodeó de ningún tipo de discurso científico.

MYTENS, Daniel. La galería de esculturas de lord Arundel (h. 1618). The National Portrait Gallery, Londres. Buena parte de su colección pictórica y escultórica la recopiló lord Arundel en Italia. Murió en Padua, en 1646, rodeado de sus obras de arte.

En esta fase de emergente filohelenismo, el embajador de Luis XIV ante la Sublime Puerta y en Atenas, el marqués de Nointel (1635-1685), compartió la codicia de los anteriores al apropiarse de bajorrelieves, monedas, inscripciones y de una treintena de mármoles en sus viajes de inspección de los centros de religiosos bajo patronazgo francés. Nointel se encontraba plenamente convencido de que las obras originales del arte griego debían incorporarse a las galerías artísticas del Rey Sol antes de que la ignorancia y la barbarie turca (quienes valoraban idólatras las imágenes paganas que tan explícitamente mostraban el cuerpo humano; de hecho al Partenón se lo denominaba el «santuario de los ídolos») acabaran con ellas. Por este motivo, y en eso significó un salto cualitativo respecto al mero coleccionismo abusivo, también se propuso documentar buena parte de esa herencia monumental amenazada de extinción: en sus diez años de legado (1670-1679) amparó el trazado de un detallado mapa topográfico de Atenas, la redacción de una guía arqueológica de la ciudad, firmada por el jesuita Jean-Paul Babin, y comisionó al pintor Jacques Carrey la copia de las decenas de figuras que ornaban los frontones, las metopas y los frisos del Partenón.

Hoy sus diseños resultan esenciales para el conocimiento del aparato escultórico del templo, el cual sufrió el duro bombardeo de la armada veneciana durante el asalto a la capital ática en 1687. En septiembre de ese año, los proyectiles de los asediadores provocaron que el antiguo recinto de culto de la Atenea Partenos, en el que los otomanos habían instalado un polvorín, estallase por los aires. No hay que desestimar tampoco la relevancia de sus consejos en los planes de dos expedicionarios, el médico Jacob Spon y el joven turista del Grand Tour George Wheler. Ambos coincidían con Nointel en la superioridad cultural de Grecia sobre Roma y en la necesidad de revigorizar los estudios clásicos mediante la lectura de las «páginas de piedra y mármol», es decir, de los restos materiales del pasado, y no solo a través de los análisis filológicos. Paso a paso, los volúmenes de Pausanias encaminaron a los dos expedicionarios hasta los vestigios de la Hélade que pretendían identificar, describir y plasmar, de ahí que su método se defina más de arqueográfico que de arqueológico, no del todo exento de errores (a menudo se recuerda su atribución de los relieves de Fidias a época adrianea). Así, la publicación del Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant (1679) supuso un antes y un después en la literatura moderna de intencionalidad arqueologizante, un volumen imprescindible para quienes desearan lanzarse a la exploración del país heleno.