El descubrimiento de Pompeya y de Herculano

Si las noticias que se recibían de Roma en el siglo XVIII asombraban a los cenáculos ilustrados de Europa, los hallazgos llevados a cabo en el Reino de Nápoles esbozaron el curso que tomaría la arqueología clásica hasta avanzado el siglo XIX. El rey Carlos VII (el futuro Carlos III de España), que ciñó la corona napolitana entre 1734 y 1759, se caracterizó por su mecenazgo sobre las bellas artes, por su tutela del patrimonio patrio y por su ambiciosa política arqueológica y cultural, denuedos asistidos por la beneficiosa influencia ejercida por la liga de eruditos que terciaban en su Corte. Estos, con la decidida complicidad del monarca, promovieron una ferviente actividad editorial en materia arqueológica. La palma se la llevaron los ocho tomos de Le Antichita di Ercolano esposte, publicados por la Corona entre 1757 y 1792, los cuales atañían en especial a las pinturas y a los bronces del yacimiento de Herculano, pero también a los instrumenta domestica, candelabros, lucernas, etc. El relato de su composición, sin embargo, nos retrotrae a varias décadas atrás, cuando las poblaciones que arrasó la mortífera erupción del Vesubio en el año 79 d. C. todavía esperaban, latentes, sepultadas bajo metros de ceniza y escoria volcánica, exactamente veinticinco en ciertos sitios de Herculano. El príncipe d’Elbeuf destapó la caja de Pandora de los hallazgos de Herculano hacia 1710, al cavar cerca de la residencia que se le construía sobre las ruinas subterráneas, en la moderna Resina-Portici, un pozo gracias al cual se topó con varias estatuas femeninas las Herculanenses.

Cuando el dominio austriaco dio paso a la dinastía hispano-francesa de los Borbones, reinando Carlos VII, los rumores del éxito de d’Elbeuf le llegaron a Roque Joaquín de Alcubierre, un ingeniero aragonés que participaba en las obras del nuevo palacio del monarca en dicho centro, ubicado en la bahía napolitana. Pensó que de confirmarse la existencia de antigüedades bajo el suelo, bien podrían explotarse como cantera de material edilicio y ornamental de la arquitectura palacial que se estaba alzando y, con ese designio, se le concedió el permiso de excavación en octubre de 1738. Otra caza del tesoro más de las que caracterizaban el anticuariado del Settecento italiano, pero que con el tiempo derivaría en la mayor campaña arqueológica del siglo. El pozo de 1710 desembocaba directamente en el Teatro de Herculano, pero hasta 1739 no se supo este detalle, pues el nombre de la urbe antigua se desconocía, y se atribuían a un templo los restos de la edificación.

La profesión de Alcubierre, del ingeniero militar, entrañaba una metodología basada en la meticulosidad en la recogida de datos, que fue la que el español aplicó a estas labores, actitud que marcó la diferencia respecto a lo que sucedía contemporáneamente en Roma. Ya a partir de 1738 comenzó a diseñar la planta del monumento, que en los diez años siguientes completó con la colaboración de sus ayudantes: en ella se reflejaron las distintas partes del teatro, se describía gráficamente su estructura y la posición exacta donde surgieron mármoles de distintas calidades, inscripciones (incluida la que identificó el edificio), columnas, capiteles, basas de escultura, fragmentos metálicos de estatuas (de una vestal, pero también ecuestres) y de otras marmóreas (de cónsules, del dios Baco, de Hércules), de las que asimismo se daba cuenta en informes semanales. No únicamente él, sino sus asistentes y después sus sustitutos, Francisco Rorro, Pedro Bardet, Karl Weber y Francesco La Vega, desarrollaron una serie de protocolos técnicamente impecables a medida que iban tropezándose con casas, calles, el templo de los sacerdotes augustales, también una basílica tapizada de frescos mitológicos y adornada por estatuas imperiales y sendas imágenes ecuestres de la familia Balbo, porque la prospección arqueológica del yacimiento se debía mantener en el subsuelo a causa de la sobrestante villa de Resina. Así, se perforó una complicada red de galerías –que en su traducción como «minas» ha hecho pensar erradamente hasta ahora que Alcubierre empleaba explosivos–, trazadas con un esquema lógico ante el riesgo de derrumbes, y se realizó la planta topográfica de todo lo excavado; la profundidad a la que se maniobraba, el sofocante humo de las antorchas y la humedad que helaba los huesos constituyen meras anécdotas de la dureza de trabajar en estas condiciones, que hubo de tolerar el propio Alcubierre.

Por esta vía se excavó durante quince años (1750-1765) la Villa de los Papiros, fruto de la apertura de un nuevo pozo, el Cerere (franqueado en la arteria homónima). Los túneles guiaron a los espacios de esta impresionante casa señorial, en cuyo peristilo aguardaban el Fauno borracho, el Fauno dormido, los grupos de las Danzadoras y de los Luchadores, el Mercurio en reposo, bustos y hermas de filósofos, atletas, estrategas y literatos griegos, etc., mientras que su biblioteca aportaba cientos de rollos de papiro carbonizados, en latín y griego, aún legibles si se desenrollaban convenientemente con las tecnologías de la época. Que el cuerpo de ingenieros de Carlos VII complació a su rey saqueando a golpe de pico y pala las obras artísticas de esta pequeña ciudad provincial, no tiene réplica; pero que llevaron a cabo su misión con una metodología científica inaudita en el anticuariado de mediados del siglo XVIII, que hoy agradece el historiógrafo que lee los diarios de excavación, los informes regulares, que consulta los planos y los dibujos y que con su ayuda inestimable rastrea en los fondos las piezas extraídas hace más de doscientos cincuenta años, tampoco la admite.

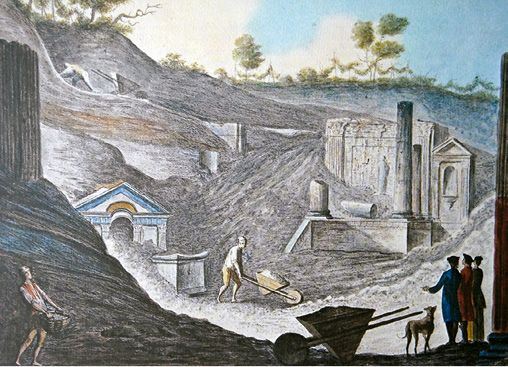

En 1748 se destacó una cuadrilla de una docena de peones al sur de la bahía de Nápoles, en donde las ruinas que se distinguían en superficie habían conducido a creer que allí se hallaba sepultada la Estabia donde pereció sofocado Plinio el Viejo. En 1759 la epigrafía rectificó esta intuición preconcebida y proporcionó la auténtica identidad de esa boyante localidad de recreo: Pompeya. Aquí la capa volcánica no era tan ancha, así que la excavación se desarrolló a cielo abierto, lo cual no se hallaba desprovisto de apuros. Pese a que a los ingenieros se les brindaba una oportunidad irrepetible de reproducir la topografía de una entera ciudad de la Antigüedad, con sus vías, sus ambientes domésticos, tiendas, necrópolis y monumentos, las aspiraciones del monarca no habían variado: deseaba que se liberasen del manto de ceniza solidificada las moradas pompeyanas para entrar a serrar sus pinturas y mosaicos y apropiarse de estatuas, mármoles, joyas, objetos caseros y mobiliario. Al no pretender hacer del enclave vesubiano un museo al aire libre, con toda la ciudad despejada, las toneladas de tierra que las trincheras de excavación iban acumulando se depositaban primero en la parcela contigua, para después rellenar las estructuras recién exploradas. Al principio se obró con este método desorganizado, sin que ello significara que no se documentara cada paso que se daba con croquis, diarios, partes cotidianos o se levantaran las antedichas planimetrías, hasta que más adelante se decidió dejar a la vista el conjunto arqueológico y excavar de forma sistemática. Con Weber como segundo de abordo hasta 1764, y La Vega a partir de entonces, hasta que tomó el mando en 1780 al expirar Alcubierre, se descubrieron varias vías, como las de Nola, Estabia, la Consular o la de los Sepulcros, la Puerta Marina y la necrópolis de la Puerta Herculana (1763); monumentos como la Palestra samnítica (1768), el Foro Triangular (1765-1768), el Anfiteatro (1748-1749), el Cuartel de los Gladiadores (1766-1769), el Teatro Grande (1764-1769), el Odeion (1769), recintos cultuales como los templos de Isis (1764-1766) y de Esculapio (1766) e infinidad de moradas y villas suburbanas, como las villas de Cicerón (1748-1749 y 1763) y de Diomedes (1771-1774), así como las casas de Iulia Félix (1755-1757) y del Poeta Trágico (1770).

HAMILTON, sir William. Vista de las excavaciones del Templo de Isis en Pompeya, en Campi Phlegraei (1776). La popularidad de este templo viene atestiguada por la enorme cantidad de grafitis que grabaron sus visitantes durante los siglos XVIII y XIX.

Antes de que Carlos VII ocupara el trono español con el nombre de Carlos III en 1759, heredando el napolitano su hijo Fernando IV, se planteó el problema de la conservación –y almacenamiento– de las obras de arte, del trabajo de campo en el inmenso yacimiento de una ciudad, de la consolidación de los monumentos e incluso de su difusión. La mentalidad del soberano concordaba con la de los reyes y príncipes coleccionistas de la Ilustración, con la salvedad de que lo que parecía una sencilla operación de reempleo de unos cuantos ornamentos antiguos, al crecer desmesuradamente, cuestionó la estrechez de esa vertiente y forzó a utilizar la maquinaria del Estado en sus aspectos económico, legislativo o cultural para ponerla al servicio de un proyecto arqueológico. La vida de Pompeya y Herculano se había detenido en agosto del 79 d. C., encerrada en la lava cual cápsula del tiempo. Toda su arquitectura y su cultura material se encontraban allí. Los objetos informaban de la religión, la sociedad, las instituciones, la política municipal, los rituales sacros y funerarios, las tradiciones, el ámbito del ocio, los juegos, las costumbres sexuales, los usos urbanos, el comercio, el arte y los transportes en un centro provincial del siglo i d. C. Por eso Carlos VII invirtió grandes recursos en estudiar el pasado histórico de la Campania, y con este objetivo, en 1755, fundó la Reale Accademia Ercolanese, dirigida a editar e ilustrar ese citado mundo material y artístico en los ocho tomos de Le Antichita di Ercolano Esposte. Que este privilegio se redujera a los eruditos napolitanos de la Academia, así como a los pintores y grabadores que copiaron las piezas, enojó a los viajeros, a los artistas, a los anticuarios y a cualquier representante de la República de las Letras, que veían cómo se les vetaba el escribir anotaciones, efectuar sus propios bosquejos o calcar inscripciones de visita en los yacimientos vesubianos o en la galería de Portici. En esta privacidad del proyecto borbónico, que fiscalizó «nacionalistamente» el análisis de sus antigüedades, se encuentra el motivo de las inventivas de Winckelmann y de la Ilustración europea hacia los métodos de excavación de Alcubierre.

En 1758 nació otro organismo, el Museo Herculanense, el cual oficializaba una sede de las obras artísticas clásicas en el Palacio de Caramanico, adyacente al Palacio Real de Portici, que comenzaba a acusar el hacinamiento en él de los hallazgos. En torno a la fecha de su instauración, se barajan las cifras de ochocientas pinturas murales, trescientas cincuenta estatuas y bustos, mil vasos cerámicos, cuarenta candelabros y cerca de ochocientos papiros, además de los instrumenta domestica. No sería hasta el primer tercio del siglo XIX que los fondos de esta institución inicial se trasladasen definitivamente al napolitano Palacio de los Estudios, rebautizado como Museo Borbónico y hoy Museo Archeologico Nazionale de Nápoles.

Don Carlos de Borbón partió de Italia en 1759, pero no se desvinculó de la marcha de las excavaciones, pues Bernardo Tanucci, secretario de Estado y presidente del Consejo de Regencia de Fernando IV, menor de edad, le envió diseños, vaciados en yeso de esculturas de Herculano y algunas curiosidades arqueológicas de poca entidad, pero sobre todo le mantuvo informado de hasta los mínimos pormenores en su correspondencia semanal, carteo que cesó en 1776. Al convertirse en Carlos III, el otrora soberano napolitano decidió no llevarse consigo piezas originales de los yacimientos de la Campania. Con esta actitud consecuente respetaba las normativas relativas a la prohibición de la exportación de antigüedades del Reino de Nápoles, que él mismo había promulgado en 1755, y escudaba así el patrimonio nacional que dejaba en herencia a su vástago y sucesor dinástico.