Il bisnonno dal collo di giraffa

A Moncalvo, nel Monferrato, c’è uno straordinario cimitero ebraico. È antico e non più in uso, sepolto nelle rose e posto sotto la collina dove sorge la città, sulla strada per Alessandria. Molti anni fa vi passai accanto in macchina in un assolato primo pomeriggio di fine agosto. Volevo entrarvi, ma era chiuso, e quindi provai a passare attraverso una breccia nel muro, tra le rose. Ma una spina mi graffiò malamente; la cicatrice restò visibile per anni: mi sembrò un segno e rinunciai ad entrarvi. Lo visitai anni dopo in modo meno avventuroso. Era stato tutto ripulito e aveva perso in gran parte lo straordinario fascino che ricordavo. Ma pensai lo stesso che avrei voluto esservi sepolta. L’ho ritrovato, quel cimitero, in una delle lettere dal carcere di mio padre a proposito della sepoltura di uno zio, nel 1940: «Ne ho un vago ricordo come di un sito idilliaco che, ad essere romantici, varrebbe la pena di morire per farcisi seppellire... Moncalvo! Ora rimpiango di conoscerla così poco».

Moncalvo era la città d’origine dei Foa. La sua comunità ebraica, ora del tutto scomparsa, ha una storia antica. La maggior parte dei suoi membri era di origine francese, e il loro stanziamento in Piemonte risale ai primi decenni del Quattrocento. I Foa venivano dalla città di Foix ed erano approdati in Piemonte proprio all’inizio del XV secolo, come molti altri ebrei piemontesi. Molto tempo prima quindi dell’espulsione dalla Spagna del 1492, da cui la maggior parte degli ebrei piemontesi favoleggia con fiducia di provenire. Moncalvo, con altre comunità del Monferrato, Asti e Fossano, conservò a lungo un particolare rito francoprovenzale detto APAM, ormai quasi del tutto scomparso. C’era una sinagoga, costruita dopo l’Emancipazione, nel 1860, nella piazza del Municipio, ora quasi del tutto demolita. Una parte dei suoi arredi sono stato trasferiti in Israele, a Giaffa.

A Moncalvo era nato nel 1840 il mio bisnonno, Giuseppe Foa. Veniva da una famiglia povera; suo padre Moise era registrato allo stato civile come «cenciaiolo», ma Giuseppe studiò e divenne maestro, diresse la scuola ebraica di Moncalvo, e diventò rabbino. Era nato nel ghetto, il piccolo ghetto di Moncalvo, e aveva otto anni quando gli ebrei piemontesi avevano ottenuto l’emancipazione ed erano usciti dai ghetti. Nei suoi primi anni deve essere stato povero – mio nonno Ettore ricordava di avere patito la fame e si raccontava in famiglia che la frutta era un lusso riservato alle feste. Ebbe due mogli: la prima, Annetta, oltre al nonno e alla sorella Ida gli diede due figli, un bambino e una bambina, morti come la madre di tubercolosi. A differenza di suo marito, veniva da una famiglia benestante. Suo padre Marco era un commerciante; suo fratello Ippolito, avvocato, fu per tre legislature deputato liberale. Delle sue due mogli so poco, non ho neanche fotografie che me ne svelino il volto. So solo che Rachele, la seconda, nei ricordi di mia nonna Lelia bellissima e saggia, prima di sposarsi aveva fatto la maestra alla scuola ebraica. Nel 1896, dopo essere stato rabbino ad Asti, Giuseppe Foa fu nominato rabbino maggiore di Torino, carica che resse fino al 1903. Celebrò solennemente in sinagoga il cinquantenario dell’emancipazione degli ebrei, e nel 1900, in occasione delle esequie di Umberto I, affermò in un discorso: «Sentiamo di essere più che Israeliti, anzitutto Italiani». Una professione di italianità che suscitò le ire di Dante Lattes, sionista e figura di spicco dell’ebraismo italiano, che sul «Corriere Israelitico» scrisse che il fatto che un rabbino non si sentisse ebreo «era qualcosa di incomprensibile e di mostruoso». Era il contrasto fra un ebreo di stampo risorgimentale che conciliava la sua appartenenza ebraica con la sua italianità e il nuovo ebreo sionista che si faceva campione dell’identità. Come molti ebrei di quel periodo, Giuseppe Foa fu infatti ostile al sionismo, contrariamente al rabbino Bolaffio, suo successore nella cattedra torinese, fervente sionista. Questa sua ostilità al sionismo era anche una forma di tradizionalismo: il rabbino Foa era infatti anche avverso a qualunque prospettiva di introdurre riforme nella liturgia e nel culto e si batté contro tutti i tentativi di modificare la tradizione.

In famiglia, il rabbino Foa non era molto amato. Mio padre, che lo ha conosciuto poco perché quando è morto, nel 1917, aveva solo sette anni, diceva di esserne stato terrorizzato, e mia zia Anna, di due anni più grande di Vittorio, ricordava del nonno solo gli schiaffi. Quando nacque Anna, nel 1907, la prima dei tre nipoti, il rabbino salì faticosamente le scale della loro casa in via Accademia Albertina per andare a vederla e disse in piemontese, alludendo al fatto che era una femmina: «Veuille bin l’istess», vogliatele bene lo stesso.

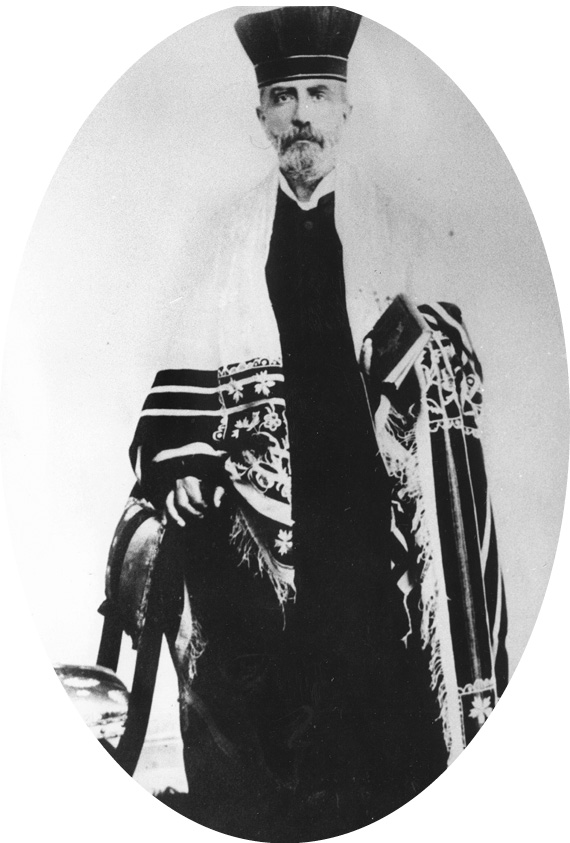

Della sua scarsa considerazione delle donne restano numerose storie famigliari, che mia nonna, sua nuora, raccontava non senza ironia. Una sua fotografia incorniciata, in abito talare e coperto dal manto di preghiera, il taled, era appesa accanto alla libreria a Diano Marina, dove nel dopoguerra vivevano i nonni. Per un curioso gioco di luci, il ritratto mi appariva come se il bisnonno fosse dotato di un corpo magro e lunghissimo come il collo di una giraffa e da piccola ne ero sempre molto spaventata ed evitavo di guardarlo. In realtà era l’effetto del taled, il manto di preghiera, che nella foto un po’ sbiadita non si distingueva dallo sfondo. Seppi molti decenni dopo, parlandone per caso con lui, che la foto aveva fatto lo stesso effetto anche a mio padre bambino. Ora una copia di questo ritratto è appesa in casa mia, ma per quanto la guardi non riesco a ritrovare l’effetto che mi faceva allora.

La libreria a Diano era quella del bisnonno: c’erano libri in ebraico, naturalmente. Non so che fine abbiano fatto; forse li ha presi mia zia dopo la morte del nonno. C’erano anche le opere di Renan, e tutto Flavio Giuseppe. Rimpiango di non ricordarmi bene perché sarebbe stato un modo per ricostruire la cultura di un ebreo italiano di quel periodo. Ma forse alcuni di quei libri non erano suoi, ma dei nonni.

La tomba del bisnonno non è a Moncalvo, in quel cimitero fra le rose, ma a Torino. Come tanti altri ebrei della sua generazione, che si erano trasferiti nella capitale abbandonando i centri più piccoli, aveva reciso le sue radici. Ma Moncalvo è rimasta per me, come anche per mio padre, la terra delle origini.

Il bisnonno Giuseppe mi appare come l’espressione di quel tipico ebraismo italiano, fatto soprattutto di tradizioni famigliari e di osservanze ridotte, a cui anche mio padre riconduceva le sue origini ebraiche. Lo ha scritto in una delle sue lettere dal carcere, quando ancora non ci si scontrava ed arrovellava sull’identità ebraica. Mio padre amava definirsi un «ebreo assimilato», ma forse questa definizione poteva già essere usata per suo nonno Giuseppe. Conservo un cartoncino con il menu del matrimonio di mio nonno Ettore, cioè del figlio del rabbino capo che, se non altro per i vini, non sembra molto osservante delle norme di alimentazione ebraica. In casa, si mantenne l’osservanza alimentare, credo in forma rilassata, fino al bar mitzvah, la maggiorità religiosa, di mio padre, il più giovane, poi la si abbandonò del tutto.

Ricordo che a Diano Marina da piccola andavo con la nonna a comprare il prosciutto di San Daniele. Era destinato in particolare a me, ma il salumiere ne porgeva una fettina alla nonna, perché controllasse se era abbastanza dolce. La commissione assumeva una forma di ritualità, chissà, forse per la valenza trasgressiva che il prosciutto aveva ancora per loro, anche se lo mangiavano. Mio nonno Ettore manteneva un qualche attaccamento alla ritualità, almeno così raccontava mio padre, sia pur in forma molto lieve. Io, che li ho frequentati molto, ho scarsi ricordi di riti di ogni genere, ma è vero che andavo a trovarli a Diano Marina, dove abitavano lontano da ogni sinagoga, e durante le vacanze, in giugno, quando non ci sono festività importanti. Mio fratello, che andava a Diano in settembre, ricordava che a Kippur, che cade appunto in quel periodo, non digiunavano, ma mangiavano solo una minestrina. È possibile però che non digiunassero perché erano ormai vecchi. L’unica forma di ritualità era la benedizione, che il nonno ci dava, il venerdì sera, a me e a mio fratello. Ci poneva le mani sulla testa e mormorava qualcosa in ebraico. Noi non capivamo, naturalmente, e la prima volta a me venne da ridere, tanto che nascosi la bocca tra le mani; in seguito lo vissi con maggiore partecipazione.

Anni dopo, mia sorella Bettina, intrigata da questa ritualità, volle esserne anche lei partecipe: nonostante fosse molto piccola, ancora oggi ricorda che il nonno parlava in una strana lingua sconosciuta. Seppi solo molti anni dopo che era stato mio padre a chiedergli di darci la benedizione, ed è cosa di cui sono ancora stupita, una forma di attaccamento alla tradizione rivolta non a sé ma ai suoi figli. Mi domando se quelle benedizioni del venerdì sera a Diano Marina abbiano avuto un effetto tardivo nel mio recupero dell’ebraismo.

Nonno Ettore era nato nel 1871 e raccontava sempre di aver visto da lontano Garibaldi nel 1882, l’anno della sua morte. Quando l’ho conosciuto aveva i capelli tutti bianchi e con me e mio fratello era dolcissimo. In famiglia però si diceva che andasse soggetto a crisi di collera improvvise. Da buon piemontese, una volta ha cacciato dalla sua tavola un ospite buttandolo fuori di casa perché aveva mescolato con dell’acqua, nel proprio bicchiere, il vino rosso, un ottimo vino di Mascarello. Aveva sposato mia nonna a trentasei anni, lei ne aveva quindici di meno. Trentasei anni era un’età tarda per sposarsi, per un giovane ebreo: di solito ci si sposava molto prima. Del periodo che precedeva il suo matrimonio non raccontò mai nulla, né a me né a mio padre e ai suoi fratelli. Con mio padre abbiamo sospettato che avesse avuto un’altra famiglia, di non ebrei, e che poi, ad una certa età, si fosse messo in riga e avesse sposato una ragazza ebrea, come tutti si aspettavano da lui, il figlio del rabbino.

Non ne abbiamo mai saputo nulla con certezza, sono solo fantasie. Ma un episodio successo a mio padre sembra confermarlo: poco dopo la morte del nonno, nel 1966, incontrò per caso in un autobus di Torino un uomo che assomigliava molto a suo fratello Beppe. Vittorio era allora deputato di Torino ed era quindi un volto noto. Costui si presentò e gli chiese se il nonno non lo avesse mai nominato con lui. Alla risposta negativa di mio padre disse solo: «Meglio così» e scese dal tram. Mio padre raccontava che non ebbe la presenza di spirito di corrergli dietro e farsi spiegare che cosa aveva voluto dire. Il nome, lo aveva dimenticato subito. Era o non era un membro dell’altra famiglia, ammesso che un’altra famiglia ci fosse stata? Era forse suo fratello? Non lo sappiamo.

Il nonno si era laureato in legge, e per un certo periodo aveva anche esercitato la carica di «pretore», in un ufficio della magistratura, a Moncalvo, poi si era dato al commercio. Con un socio cristiano, aveva una ditta di import-export di carbone. Gli affari gli andarono bene, si arricchì, e riuscì anche a superare indenne la crisi del 1929. Ad impoverire la famiglia furono invece i debiti continui del fratello di nonna Lelia, Fausto, che il nonno continuò ad aiutare e che non era altrettanto fortunato in affari. Fausto morì, nascosto nella Torino occupata, nel 1943.

Non ci sono molti Foa tra i nostri parenti, dal momento che il nonno non aveva avuto fratelli e aveva solo una sorella, Ida, sposata con Pacifico Ghiron, un fortunato uomo d’affari. Molti di più erano invece i parenti dalla parte della nonna. Lelia era nata ad Alessandria e si chiamava Della Torre. Erano cugini di uno studioso importante, Lelio Della Torre, un rabbino che nella seconda metà dell’Ottocento aveva insegnato al Collegio rabbinico di Padova. Il bisnonno Vittorio, da cui mio padre avrebbe preso il nome, era stato chiamato così in segno di ringraziamento ai Savoia per l’emancipazione concessa agli ebrei. Era nato nel 1850, da Salomone Della Torre, fornito di numerosi fratelli: una sua sorella era la nonna di Primo Levi, un altro fratello era il nonno di Irma Della Torre, cognata di Carlo Levi e madre di Stefano Levi Della Torre, fra gli altri. Di qui l’origine dei rapporti di parentela di mio padre con loro.

Il bisnonno Vittorio, omino piccolo e mite, aveva sposato Emilia Lattes, sorella di Simone Lattes, il fondatore della casa editrice. Ma questo non gli rendeva la vita più facile, e faceva il commesso nella libreria. Mio padre raccontava che il bisnonno aveva uno speciale sorriso, tipico di molti dei Della Torre, come mia nonna Lelia e mio zio Beppe, come Primo Levi e sua sorella Anna Maria, come anche Irma e Stefano Levi (che ha aggiunto al suo cognome quello di sua madre, Della Torre). Era un sorriso simile a quello della Gioconda, ricorda Vittorio, che di Anna Maria e del suo misterioso sorriso era stato forse un po’ innamorato, nel 1943, all’uscita dal carcere. Un sentimento mai dimenticato perché, quando Anna Maria compì ottant’anni, Vittorio le inviò ottanta rose rosse. Era un mondo che mi appare come molto più affascinante di quello dei Foa, ma forse sono suggestionata dal nome di Primo Levi, che ho conosciuto appena in qualche rara occasione, in genere ai funerali, e dall’amicizia con Stefano. O dalle pagine straordinarie che Primo Levi ha dedicato a quel mondo e a quegli antenati in Argon, il primo capitolo di Il sistema periodico.

I due bisnonni, Vittorio ed Emilia, avevano un legame molto forte con i piccoli Foa. Nonna Lelia era una persona notevole. Non che fosse una donna emancipata. Era una signora borghese, con tanto di servitù e una balia in casa per allattare i suoi figli. Suo marito le regalava gioielli, molti dei quali sono poi serviti a salvare la loro vita durante la Shoah, quando erano nascosti a Torino durante l’occupazione. Ma era intelligente, colta e anche bella. L’ironia era tuttavia la sua caratteristica principale. Quando ero piccola, intorno ai dieci anni, mi metteva di profilo davanti allo specchio e mi diceva sorridendo: «Certo che con quel naso i nazisti ti avrebbero mandato subito alle camere a gas». Non c’era ombra di cattiveria, era una constatazione. Mi voleva molto bene e io ne volevo a lei, anche se a differenza del nonno, che era dolce e rassicurante, lei era sempre un po’ imprevedibile e assai meno tranquillizzante. È lei che da piccola mi ha insegnato il francese, che parlava benissimo e in cui spesso scriveva. Ricordo ancora a memoria le fiabe di La Fontaine che mi faceva imparare. Mio padre racconta che era molto amante della scienza e del progresso e completamente atea, cosa che non ho mai percepito direttamente ma che mi sembra plausibile. Anche lei era stata maestra prima di sposarsi.

La nonna raccontava molte storie della sua infanzia e giovinezza. Era una brava narratrice. Una di queste storie mi ha sempre intrigata. Riguardava il periodo dell’occupazione nazista, un periodo che già da bambina mi colpiva moltissimo. Durante l’occupazione, fra il 1943 e il 1945, i nonni erano rimasti in Italia e non avevano seguito gli altri due figli, Anna e Beppe, che dopo le leggi del 1938 erano emigrati negli Stati Uniti. Non volevano lasciare solo Vittorio che era in prigione. Dopo l’8 settembre, mentre mio padre si buttava nella lotta partigiana, loro si nascosero, muniti di documenti falsi. Uno dei primi posti dove si nascosero fu una villa nei pressi di Torino, a Cordova, che apparteneva ai cugini Ghiron. Mi sono sempre domandata come mai fossero andati a nascondersi in un posto dove erano conosciuti e in una villa di ebrei. Ben presto, però, un reparto della Wehrmacht fu dislocato nella villa, che fu quindi requisita. I nonni, sempre muniti delle loro false identità, poterono restare in un’ala della casa. Il giovane comandante del reparto era molto riguardoso nei loro confronti, intimava ai suoi soldati di fare silenzio quando rientravano di notte e si recava a conversare con la nonna nel suo salottino. Parlavano in francese di musica e di letteratura. Un giorno, l’ufficiale bussò alle loro stanze e disse a mia nonna: «Signora, in paese dicono che voi siete ebrei». Ci fu un lungo silenzio, credo che la nonna fosse rimasta impietrita. Poi l’ufficiale disse: «Porto i miei soldati a fare un’esercitazione, non rientreremo fino a tarda notte» e la salutò come d’uso. Naturalmente un’ora dopo i miei nonni erano già lontani da lì. La storia mi ricorda molto il libro di Vercors, Le silence de la mer, ma non ho dubbi che fosse una storia vera. La nonna, raccontandola, sospirava e diceva che l’ufficiale doveva essere morto all’Est, perché altrimenti sarebbe tornato a trovarli dopo la guerra.

Con i nonni ho passato ogni estate il mese di giugno, e la loro casa di Diano Marina, grande, piena di stanze che si susseguivano una dentro l’altra, è rimasta per me «la casa», quella che si sogna come la casa delle radici, quella che si continua a sognare e ad amare per decenni, la prediletta fra le tante case di cui una vita può essere costellata. Sul retro, c’era un giardino, su cui si affacciava la stanza in cui dormivo. Apparteneva a un’altra casa; era oscuro e ai miei occhi di bambina un po’ misterioso, tanto che prima di andare a dormire controllavo sempre che le persiane fossero ben chiuse. Il nonno si sedeva spesso su un balconcino che dava sul mare, e da lì lui e la nonna ci salutavano quando i nostri genitori venivano a riprenderci dopo un soggiorno a Diano. Io, naturalmente, piangevo a calde lacrime e mio padre doveva trascinarmi via a forza, mentre loro guardavano dall’alto col cuore straziato.

La casa è stata venduta dopo la morte della nonna, nel 1968. La facciata è rimasta uguale, ma all’interno credo sia stata sventrata e ricostruita completamente. L’ho vista solo dall’esterno, un giorno, negli anni Ottanta, ferma al di là dell’Aurelia che la separa dal mare, temendo e sperando insieme che qualcuno uscisse per potermi infilare dentro. Quasi un appostamento amoroso.