Chi sono gli ebrei?

Fu in quegli anni che io diventai ebrea. Infatti, essendo di madre non ebrea, non ero ebrea, anche se ero convinta di esserlo. Per la legge ebraica, infatti, l’ebraismo si trasmette per via materna: è ebreo chi nasce da madre ebrea o si converte. Il mio riavvicinamento all’ebraismo, destinato a sfociare qualche anno dopo in una conversione formale, iniziò paradossalmente nel 1982, l’anno della guerra del Libano, e dell’opposizione alla guerra di una parte degli ebrei della diaspora, quelli che appartenevano alla sinistra. Come tanti altri intorno a me, vivevo questa guerra con lacerazione e tristezza. Ricordo un appello contro la guerra, firmato fra i primi da Primo Levi, e ricordo anche una manifestazione di noi ebrei «di sinistra» davanti all’ambasciata israeliana.

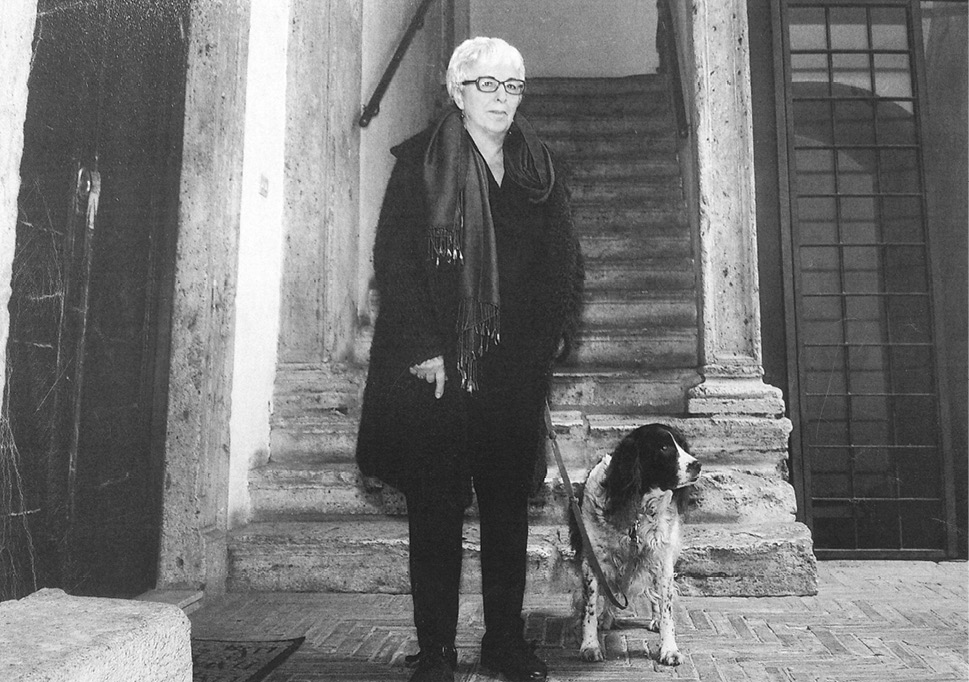

L’anno finì con l’attentato palestinese alla Sinagoga di Roma, il 9 ottobre, in cui morì un bambino di due anni e tanti furono feriti. Di questo attentato ho un ricordo vivissimo e terribile. Ho ancora davanti agli occhi il dolore e la rabbia della «piazza», gli abitanti dell’ex ghetto, e come Toaff riuscì a sciogliere queste tensioni nell’abbraccio con Pertini ai funerali di Stefano Taché. Sentivamo il bisogno di andare alle radici, di leggere i testi. Cominciammo allora, con molte amiche (eravamo soprattutto donne, c’erano anche Anna Rossi-Doria e Paola Di Cori), in parte ebree in parte «miste» come me, ad andare a lezione di Torah e midrash da Giacoma Limentani, scrittrice e studiosa di midrash. Una signora affascinante, grande affabulatrice. Era un modo soffice per avvicinarci all’ebraismo superando l’ottica puramente politica di Israele e Palestina e guardando invece alla cultura e alla tradizione.

Incontravo per la prima volta, con Giacoma, un approccio totalmente astorico alla realtà, tipico degli studi talmudici, che suscitava non poche resistenze in me, non solo storica di mestiere, ma anche cresciuta con un’educazione di stampo sostanzialmente crociano, in cui tutto era visto attraverso le lenti della storia. E così si discuteva molto. Si parlava di identità ebraica, naturalmente, riecheggiando le tematiche identitarie già proprie del femminismo, di cui molte delle allieve di Giacoma erano state partecipi o protagoniste. Anch’io sostenevo con forza queste posizioni identitarie, che ora vedo come un’autoghettizzazione, ma che allora mi sembravano un recupero del mio io più autentico. Ne discutevo molto con mio padre, il vero ebreo della famiglia. Lo consideravo un ebreo assimilato, e glielo rimproveravo continuamente. Lui ne ha poi scritto nella sua autobiografia, pacatamente. Mi raccontava come nel 1938, quando era in prigione e furono emanate le leggi antiebraiche, avesse scritto «che si vergognava come italiano». Era un’affermazione straordinaria, che io allora, ricordo, non riuscivo nemmeno a capire. Tullia Zevi mi disse anni dopo che lui si era molto preoccupato che io diventassi una convertita zelante, o addirittura ultraosservante. Per fortuna non è stato così, anche se ho avuto il mio periodo di osservanza e di frequentazione del Tempio, e se per qualche anno ho diligentemente mangiato kasher.

La mia osservanza è entrata in crisi quando ho cominciato ad andare sovente in Israele, a far ricerca e a stare con il mio compagno di quegli anni. Là ho scoperto che tutti o quasi tutti quelli che avevano una visione del mondo e della vita simile alla mia non erano osservanti, e che quasi tutti quelli che invece lo erano mi erano totalmente estranei nella vita e nelle idee. C’erano delle eccezioni, naturalmente; ho conosciuto alcune persone che vivevano l’osservanza in accordo con una concezione aperta e universalistica dell’ebraismo, che non pensavano che le mitzvoth, le osservanze, venissero prima del rapporto con gli altri. Quanto a me, il fatto di essere laica non mi impedisce di sentirmi ebrea, di essere fortemente attaccata al mio ebraismo.

Naturalmente, per mio padre era diverso: lui nell’ebraismo ci era nato, per poi occuparsi d’altro. Il suo essere ebreo era qualcosa per cui non aveva dovuto fare delle scelte, che poteva considerare scontato. Ma il problema lo toccava da vicino. Quando era molto vecchio e quasi cieco e gli leggevo pezzo a pezzo un libro che stavo scrivendo, gli lessi un giorno una frase di Freud, tratta dall’introduzione all’edizione in ebraico di Totem e tabù, del 1930: «Nessun lettore di questo libro troverà facile mettersi nella posizione emotiva di un autore che ignora la lingua delle Sacre Scritture, che è completamente estraniato dalla religione dei suoi padri, come da tutte le altre religioni, e che non riesce a condividere gli ideali nazionalisti, ma che non ha mai ripudiato il suo popolo, che sente di essere nella sua essenza un ebreo e che non desidera cambiare questa sua natura. Se gli si ponesse la domanda: ‘Ma se hai abbandonato tutte queste caratteristiche comuni dei vostri compatrioti, cosa resta in te di ebraico?’ egli risponderebbe: ‘Moltissimo, probabilmente l’essenziale’». Vittorio si illuminò tutto. Lessi questo testo al suo funerale, a corso d’Italia, davanti alla CGIL.

Nel periodo in cui trascorrevo molto tempo in Israele sia Vittorio che Lisa vennero a trovarmi. Vittorio venne con Sesa, aveva già forse ottantacinque anni: lo portai un po’ in giro, era la prima volta che vi andava. Gli avevo trovato una casa in affitto a Gerusalemme, ma gli venne una terribile sciatica e si muoveva a fatica. Così, restò molti giorni in casa. Ma volle comunque andare al Muro Occidentale, il cosiddetto Muro del Pianto, e dal momento che l’accesso è separato per uomini e donne, fu accompagnato da un suo giovane amico, Giovanni Moglia, che gli diede il braccio. Ne tornò forse un po’ commosso, ma non troppo.

Anche mia madre venne un anno in Israele, insieme a Bettina. Visitarono il Paese, andando molto in giro in macchina, non ricordo se andarono o no al Muro Occidentale, cercarono soprattutto di capire e vedere. Una volta si persero nel deserto e finirono in un insediamento di coloni religiosi, furono intercettate da una sentinella armata che le fece allontanare e le avvisò che si trovavano in una zona pericolosa. Bettina è poi tornata altre volte a Gerusalemme. È molto interessata al Paese ma non si sente minimamente ebrea.