Chaînes, des chaînes…

Mais notre fougue, nos attentes anticipatrices se trouvèrent bien vite écrasées. Le zéphyr des changements ne soufflait qu’en courant d’air : dans les prisons de transit. Ici, derrière les hautes enceintes des Camps spéciaux, il n’avait pas pénétré. Et les camps avaient beau n’être peuplés que de politiques, aucun tract rebelle n’était affiché sur aucun poteau.

Au Minlag, dit-on, les forgerons avaient refusé de forger des barreaux pour les fenêtres des baraques. Gloire à eux, dont les noms restent encore inconnus ! C’étaient des hommes. On les enferma au Bour. Les barreaux pour le Minlag furent fabriqués à Kotlas. Et personne ne soutint les forgerons.

Les camps spéciaux ont commencé avec ce même esprit de soumission, silencieux, obséquieux même, fruit de trois décennies d’éducation dans les ITL.

Les convois arrivant du Nord polaire n’eurent pas lieu de se réjouir du beau soleil kazakhstanais. À la gare de Novoroudnoïé, sautant de leurs wagons rouges, ils se retrouvaient sur une terre tout aussi rougeâtre. C’était le fameux cuivre de Djezkazgane, à l’extraction duquel aucun poumon ne résistait plus de quatre mois. Sur les premiers détenus en infraction, les gardiens tout joyeux firent aussitôt la démonstration de leur arme nouvelle : les menottes, non utilisées dans les ITL : des menottes nickelées, étincelantes, dont la production massive avait été mise au point en Union soviétique pour le trentième anniversaire de la révolution d’Octobre (fabriquées dans telle ou telle usine par des ouvriers aux moustaches grisonnantes, prolétaires exemplaires de notre littérature : ce n’était point Staline ni Béria en personne qui les fabriquaient, n’est-ce pas ?). Lesdites menottes avaient ceci de remarquable qu’il était possible de les serrer plus ou moins étroitement : elles comportaient une lame métallique dentée, on vous les passait aux poignets, puis, en appuyant le tout sur les genoux d’un homme d’escorte, on serrait en essayant de faire pénétrer le plus grand nombre possible de dents dans le cran de fermeture, de façon qu’elles fassent le plus mal possible. Du même coup, de dispositifs de sûreté paralysant les gestes, elles se transformaient en instruments de torture : elles comprimaient les mains, on vous gardait ainsi des heures durant, éprouvant une douleur aiguë et permanente, et toujours les mains retournées, derrière le dos. Un autre procédé avait été spécialement élaboré, consistant à prendre quatre doigts dans les menottes, ce qui causait des douleurs aiguës dans les phalanges.

Au Berlag, on pratiquait les menottes avec ferveur : pour un oui ou pour un non, pour avoir omis de soulever son bonnet devant un maton, on vous passait les menottes (mains derrière le dos) et on vous collait debout près du poste de garde. Les mains s’engourdissaient, se mortifiaient, et des hommes adultes pleuraient : « Citoyen-chef, je ne le ferai plus ! Ôtez-moi les menottes ! » (Il y avait de bien belles coutumes, là-bas au Berlag, on faisait tout au commandement : pas seulement pour aller au réfectoire, mais au commandement on entrait se placer derrière les tables, au commandement on s’asseyait, au commandement on trempait sa cuiller dans la lavure, au commandement on se levait et sortait.)

Chose facile que d’ordonner d’un trait de plume : « Création de Camps spéciaux. Rapport sur le régime pénitentiaire à préparer pour le tant. » Mais il a fallu que des tâcherons carcérologues (connaisseurs des âmes aussi, et de la vie des camps) cogitent les choses point par point : qu’est-ce qu’on pourrait bien visser encore pour que ça soit plus vexatoire ? quel fardeau supplémentaire infliger pour que ça soit plus écrasant ? comment rendre encore plus pénible la vie déjà bien peu favorisée de l’indigène zek ? En passant des ITL dans les camps spéciaux, ces animaux devaient ressentir d’emblée rigueur et pesanteur, mais il a fallu d’abord quelqu’un pour inventer les choses par le menu.

Bon, tout naturellement on renforça les mesures de surveillance. Dans tous les Camps spéciaux furent fortifiés supplémentairement les systèmes d’enceinte, tendues de nouvelles lignes de barbelés, disséminées des spirales de barbelés dans l’avant-zone. Sur le trajet suivi par les colonnes de travailleurs, à tous les carrefours et tournants importants furent préventivement installées des mitrailleuses et postés des mitrailleurs couchés.

Chaque camp fut doté de sa prison de pierre : le Bour1. Ceux qui y étaient enfermés se voyaient obligatoirement retirer leur veste matelassée : la torture par le froid était une particularité importante du Bour. Mais chaque baraque était elle aussi une prison, car toutes les fenêtres en étaient garnies de barreaux, on y introduisait des tinettes pour la nuit et les portes en étaient fermées à clef. Chaque zone, en outre, comportait une ou deux baraques disciplinaires qui bénéficiaient d’une surveillance renforcée, c’était une petite zonette spéciale à l’intérieur de la zone ; on les bouclait aussitôt après le retour des détenus de leur travail, à la manière de ce qui se pratiquait dans les bagnes du début. (Voilà, c’est cela, à proprement parler, les Bours, mais chez nous ils portaient le nom de « [baraques] disciplinaires » : réjimki.)

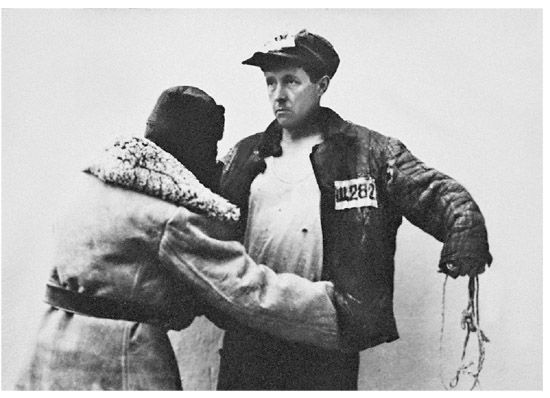

Puis, tout à fait ouvertement, on mit à profit la précieuse expérience acquise par les hitlériens avec les numéros : remplacer le nom du détenu, le « moi » du détenu, la personnalité du détenu par un numéro, de façon que l’individu ne se distingue plus d’un autre individu par tout ce qui fait sa particularité humaine, mais seulement par une unité en plus ou en moins dans une série uniforme. Cette mesure peut elle aussi devenir mesure d’oppression, mais à condition de l’appliquer de façon conséquente, jusqu’au bout. C’est bien ce qu’on tenta. Tout nouvel entrant, après avoir « joué du piano » à la section spéciale du camp (c’est-à-dire après y avoir donné ses empreintes digitales, pratique des prisons, pas des ITL), se passait autour du cou une ficelle où pendait une planchette. Sur la planchette on portait son numéro, par exemple « Щ-262 » (à l’Oziorlag, on utilisait même le « bI », c’est qu’il est court, l’alphabet !) et le photographe de la section spéciale le photographiait ainsi harnaché. (Ces photos, toutes ces photos sont bien encore conservées quelque part ! Nous les verrons bien un jour !)

La planchette était retirée du cou du détenu (enfin, voyons, ce n’est pas un chien), en échange on lui remettait quatre (dans certains camps, trois) chiffons blancs faisant 8 cm sur 15. Il devait coudre lesdits chiffons en des endroits qui n’étaient pas fixés de façon identique dans tous les camps, mais habituellement sur le dos, sur la poitrine, au-dessus du front sur la chapka, plus sur la jambe ou sur le bras2. Les vêtements matelassés étaient détériorés à l’avance aux endroits fixés ; certains tailleurs dans les ateliers des camps étaient préposés à la détérioration des effets neufs : le tissu d’origine était découpé en petit carré, mettant à nu la ouate de la garniture. Cette pratique avait pour but d’empêcher que le zek ne puisse, en cas d’évasion, découdre les numéros et se faire passer pour un pékin. Dans d’autres camps on procédait encore plus simplement : le numéro était tracé sur le vêtement au chlorure de chaux.

Ordre avait été donné aux surveillants d’appeler les détenus uniquement par leurs numéros, d’ignorer les noms et de ne pas s’en souvenir. Et c’eût été assez sinistre si les surveillants avaient tenu le coup, mais ce ne fut pas le cas (le Russe n’est pas l’Allemand) et dès la première année ils commencèrent à s’embrouiller, à en appeler certains par leurs noms, puis des détenus de plus en plus nombreux. Pour faciliter la tâche des surveillants, était clouée sur le wagonnet, de façon à correspondre à chaque place couchée, une tablette en contre-plaqué portant le numéro (et le nom) de celui qui dormait là. Ainsi, même s’il ne voyait pas les numéros d’un dormeur, le surveillant pouvait toujours le héler et, en cas d’absence de sa part, savoir qui était en faute. Les surveillants se voyaient également ouvrir l’utile champ d’activité que voici : ou bien déverrouiller silencieusement la serrure, s’introduire silencieusement dans la baraque avant le lever et inscrire les numéros de ceux qui s’étaient levés avant l’heure, ou bien faire irruption dans une chambrée de baraque juste au moment du lever et inscrire ceux qui n’étaient pas encore debout. Dans les deux cas, il était loisible d’infliger tout de suite des peines de cachot, mais, dans les Camps spéciaux, l’usage était plutôt d’exiger des billets explicatifs, et cela, alors qu’il était interdit de détenir de l’encre et un porte-plume et en l’absence totale de fourniture de papier. Le système des billets explicatifs – pénible, fastidieux, odieux – était une belle invention, d’autant plus que l’administration du camp ne manquait ni de fainéants appointés ni de temps pour tout examiner. On ne se contentait pas, simplement, de vous punir, non, on exigeait de vous des explications écrites. Pourquoi ton lit n’est-il pas fait au carré ? comment as-tu pu laisser ta tablette de numéro glisser de travers sur son clou ? pourquoi le numéro sur ta veste est-il tout sali et pourquoi n’as-tu pas remédié à cela en temps utile ? pourquoi as-tu été vu avec une cigarette dans ta chambrée ? pourquoi ne t’es-tu pas découvert devant un surveillant3 ? La profondeur des questions posées faisait de la réponse écrite une torture encore plus grande pour les personnes un peu instruites que pour les autres. Mais le refus de rédiger un billet entraînait une punition plus rigoureuse ! Le billet était donc rédigé, avec toute la déférence due aux Travailleurs du régime pénitentiaire sous le rapport de la propreté et de la netteté, déposé chez le surveillant de baraque, puis examiné par le sous-chef ou le chef du régime et apostillé, toujours par écrit, de la détermination de la punition infligée.

De la même façon, dans les états de la brigade, l’usage était d’écrire les numéros avant les noms. Vous attendiez : à la place des noms ? mais on avait peur de renoncer aux noms ! on a beau dire, un nom, c’est comme une queue que l’on traîne, son nom vous épingle un homme à jamais, tandis qu’un numéro, c’est du vent : pfft ! et puis plus rien. Ah, bien sûr, si on marquait le numéro sur l’individu lui-même, au fer rouge ou à l’aiguille ! mais on n’eut pas le temps d’en arriver jusque-là. Ils auraient fort bien pu le faire, histoire de s’amuser, on n’en était pas loin.

Ce qui contribuait encore à effriter l’oppression des numéros, c’est le fait que nous n’étions pas, bien sûr, des reclus solitaires, nous n’entendions pas que nos seuls surveillants, nous nous entendions les uns les autres. Et, entre nous, non seulement nous ne nous appelions jamais par nos numéros, mais même nous ne les remarquions pas (le moyen, pourtant, dirait-on, de ne pas remarquer le blanc criard de ces chiffons sur du noir ? lorsque nous étions nombreux à être réunis ensemble – départ pour le travail, appel –, tous ces numéros se détachaient comme une table de logarithmes, mais seulement pour un œil neuf), nous ne les remarquions pas au point que, s’agissant de nos amis les plus proches et de nos camarades de brigade, nous ne savions jamais quel était leur numéro, nous ne nous rappelions que le nôtre. (Les planqués comptaient dans leurs rangs des dandys qui veillaient fort à ce que leurs numéros soient cousus avec soin, voire avec coquetterie, les bords retournés, à petits points, de façon à faire plus joli. Éternelle larbinerie ! Mes amis et moi, au contraire, nous efforcions de porter nos numéros de la façon la plus hideuse possible.)

Le régime des Camps spéciaux était calculé pour un isolement complet : aucune plainte n’en émanerait jamais, nul n’en serait libéré jamais, nul ne s’en échapperait pour aller nulle part. (Ni Auschwitz ni Katyn n’avaient rien appris aux patrons du lieu). Les premiers Camps spéciaux furent donc des camps avec coups de bâton. Ceux-ci le plus souvent n’étaient pas portés par les surveillants eux-mêmes (ils détenaient déjà les menottes !), mais par des zeks de confiance : membres du service d’ordre et brigadiers, mais qui pouvaient s’en donner à cœur joie de cogner avec la pleine et entière approbation des autorités. À Djezkazgane, juste avant le départ pour le travail, les répartiteurs se plaçaient, armés de bâtons, aux portes des baraques et criaient, comme au bon vieux temps : « Tous dehors et pas de dernier !! » (le lecteur a compris depuis longtemps pour quelle raison le dernier, à supposer qu’il s’en trouvât un, était dès lors comme s’il n’était plus4). Pour cette même raison, les autorités ne s’en faisaient guère si, disons, par exemple, un convoi de transférés Karabas-Spassk – deux cents hommes – avait gelé pendant le trajet et si les rescapés remplissaient à craquer toutes les salles et tous les couloirs de la section sanitaire, y pourrissant vivants dans une épouvantable puanteur tandis que le docteur Kolesnikov amputait bras, jambes et nez par dizaines5. L’isolement était si sûr que le célèbre chef du régime du camp de Spassk, capitaine Vorobiov, et ses sous-verges « punirent » une ballerine hongroise détenue de cachot, puis des menottes, et, menottée, la violèrent.

Le régime était conçu pour imbiber sans hâte jusqu’aux moindres détails. Tenez, par exemple, il était interdit d’avoir quelque photo que ce soit, non seulement de soi-même (évasion !), mais de ses proches. Elles étaient confisquées et détruites. La responsable de la baraque des femmes à Spassk, une institutrice d’un certain âge, avait déposé sur une petite table le portrait miniature de Tchaïkovski, le surveillant le confisqua et lui infligea trois jours francs de cachot. « Mais voyons, c’est le portrait de Tchaïkovski ! – Je n’en sais rien, mais le règlement du camp ne prévoit pas que les femmes détiennent des portraits d’homme. » – À Kenguir, on autorisait les détenus à se faire envoyer du gruau dans les colis (pourquoi leur eût-on refusé ce droit ?) mais il était non moins strictement interdit de le faire cuire, et, si un zek installait son attirail quelque part entre deux briques, le surveillant culbutait la gamelle d’un coup de pied et forçait le coupable à éteindre le feu avec ses mains. (À la vérité, par la suite, on construisit un petit hangar pour la cuisine, mais deux mois après le fourneau fut démoli et l’endroit utilisé pour accueillir les cochons des officiers et le cheval de l’oper Béliaïev.)

Toutefois, alors même qu’ils introduisaient diverses innovations disciplinaires, les patrons n’avaient garde d’oublier le meilleur de l’expérience acquise par les ITL. À l’Oziorlag, le capitaine Michine, chef d’un camp, attachait les réfractaires au travail derrière un traîneau et les traînait ainsi jusqu’au chantier.

Dans l’ensemble, le régime se révéla, à l’usage, si satisfaisant que les bagnards des tout débuts étaient détenus désormais dans les Camps spéciaux au même titre que tout le monde, dans les mêmes zones, et ne se distinguaient que par la présence d’autres lettres sur leurs carrés blancs de matricule. (À noter tout de même que lorsque les baraques faisaient défaut, comme à Spassk, on leur assignait pour logement des hangars et des écuries.)

Ainsi les Camps spéciaux, sans porter officiellement le nom de bagne, en étaient devenus les ayants droit et héritiers, se fondant totalement avec lui.

Mais pour que le régime pénitentiaire soit bien assimilé par les détenus, il fallait l’installer sur un travail et une nourriture appropriés.

Le travail choisi à l’intention des Camps spéciaux était le plus pénible que pouvait fournir le pays environnant. Ainsi que l’a fort justement noté Tchékhov : « Au sein de notre société et, partiellement, dans notre littérature, s’est instaurée une manière de voir qui veut que le vrai bagne, le plus pénible et le plus infamant ne puisse trouver place que dans les mines. Si le héros de Nékrassov, dans Les Femmes russes, avait… pêché ou abattu des arbres pour les besoins de la prison, bien des lecteurs seraient restés insatisfaits. » (Seulement, Antone Pavlovitch, rapport à l’abattage d’arbres, pourquoi diable vous montrer si méprisant ? L’abattage d’arbres, mais non, mais non, il fait parfaitement l’affaire.) Les premières subdivisions du Steplag, celles avec lesquelles il commença, étaient toutes vouées à l’extraction du cuivre (première et deuxième subdivisions : Roudnik ; troisième : Kenguir ; quatrième : Djezkazgane). On pratiquait le forage à sec, la poussière du mort terrain provoquait rapidement la silicose et la tuberculose6. Les détenus tombés malades étaient expédiés pour y mourir au célèbre camp de Spassk (près de Karaganda), l’« hospice pan-soviétique » des Camps spéciaux.

Spassk, on pourrait en toucher mot plus spécialement.

Spassk était le lieu où l’on envoyait les invalides, les invalides finis, ceux qu’on se refusait à utiliser plus longtemps dans ses propres camps. Mais – ô surprise ! – à peine avaient-ils franchi le seuil de la zone thérapeutique de Spassk que lesdits invalides étaient sur-le-champ transformés en trimeurs de plein exercice. Pour le colonel Tchetchev, chef de tout le Steplag, le secteur de Spassk était un de ses chouchous. Arrivé en avion de Karaganda, après s’être fait cirer les bottes au poste de garde, cet homme trapu au cœur dur parcourait la zone en cherchant du regard qui encore n’était pas chez lui attelé au travail. Il aimait à dire : « Je ne connais qu’un seul invalide dans tout Spassk : un cul-de-jatte. Mais lui aussi travaille, un travail facile : garçon de courses. » Les unijambistes étaient tous utilisés à du travail assis : concassage des cailloux pour faire du gravier, tri de copeaux. Ni les béquilles ni même l’état de manchot n’étaient à Spassk un obstacle au travail. C’est Tchetchev qui inventa d’affecter à un bard quatre manchots (deux ayant leur bras droit, deux ayant leur bras gauche). Lui aussi qui eut l’idée de faire tourner à la main les machines des ateliers de mécanique, lorsqu’il n’y avait pas d’énergie électrique. Une idée chère à Tchetchev : avoir « son professeur de faculté », et le biophysicien Tchijevski fut autorisé par lui à construire à Spassk un « laboratoire » (avec des tables nues). Mais quand Tchijevski, à partir des derniers matériaux de rebut, eut mis au point un masque contre la silicose à l’intention des trimeurs de Djezkazgane, Tchetchev n’en autorisa pas la fabrication. Les gars travaillent sans masque, inutile de chercher midi à quatorze heures. Il faut bien qu’il y ait un renouvellement du contingent, non ?

À la fin de 1948, Spassk contenait environ 15 000 zeks de l’un et l’autre sexe. C’était une zone immense, dont les poteaux tantôt escaladaient les collines, tantôt dévalaient les creux des vallées, et les miradors d’angle étaient l’un à l’autre invisibles. Peu à peu fut accompli un travail d’autocloisonnement : les zeks construisirent des murs intérieurs et séparèrent diverses zones : féminine, de travail, purement invalidaire (ce qui était à la fois plus gênant pour les liaisons à l’intérieur du camp et plus commode pour les patrons). Six mille hommes se rendaient au travail sur une digue, à douze kilomètres de là. Comme c’étaient tout de même des invalides, le trajet aller leur prenait plus de deux heures, et autant le trajet retour. À quoi il convient d’ajouter une journée de travail de onze heures. (Rares étaient ceux qui tenaient deux mois à ce régime.) L’espèce suivante de gros travail était constituée par des carrières qui se trouvaient à l’intérieur même des zones (l’île possède ses propres minéraux !), la féminine comme la masculine. Dans la zone des hommes, la carrière était sur une montagne. Après le couvre-feu, on y dynamitait la pierre à l’ammonal et, le jour, les invalides cassaient les blocs à coups de marteau. Dans la zone des femmes, on n’utilisait pas l’ammonal, les détenues creusaient manuellement au pic jusqu’aux couches à exploiter, ensuite elles concassaient la pierre avec de grands marteaux. Bien entendu, les marteaux se démanchaient, ou bien leurs manches se brisaient, et pour les réemmancher il fallait les expédier dans une autre zone. De chaque femme, néanmoins, on exigeait une norme : 0,9 m3 par jour, et comme elles étaient hors d’état de la remplir, elles reçurent pendant longtemps la ration disciplinaire, jusqu’à ce que les hommes leur aient appris à prendre des pierres dans les anciens tas pour les traîner dans les nouveaux juste avant la réception de l’ouvrage. Rappelons que tout ce travail était exécuté non seulement par des invalides et non seulement sans la moindre mécanisation, mais par les rigoureux hivers de la steppe (jusqu’à 30-35 degrés en dessous et avec vent) et, par-dessus le marché, en vêtements d’été parce que, s’agissant de non-travailleurs (c’est-à-dire des invalides) le règlement ne prévoit pas la délivrance de vêtements chauds. L’Estonienne P…r se rappelle avoir manié, par un pareil froid, presque sans vêtement, un énorme marteau sur de la pierre. – Le profit retiré de ce travail par la Patrie apparaîtra de façon particulièrement claire si nous ajoutons que la pierre de la carrière des femmes, pour une raison ou pour une autre, se révéla impropre à la construction et qu’un certain jour, certain chef ordonna que toutes les pierres extraites par les femmes au cours de l’année soient à présent redéversées dans la carrière et recouvertes d’une couche de terre sur laquelle on planterait un parc (les choses, bien entendu, n’allèrent pas jusqu’au parc). – Dans la zone des hommes, la pierre était de bonne qualité, mais la livraison sur les lieux de construction s’effectuait de la façon suivante : après appel, toute la formation (ça faisait d’un seul coup dans les huit mille hommes encore vivants ce jour-là) était expédiée jusqu’en haut de la montagne, autorisation de redescendre pour les seuls porteurs de pierres. Les jours de repos, cette promenade des invalides avait lieu deux fois : matin et soir.

Autres travaux : renforcement de l’enceinte, construction d’une cité pour les gardiens de camp et les soldats d’escorte (maisons d’habitation, club, établissement de bains, école) ; travail dans les champs et les potagers.

La récolte de ces potagers était elle aussi destinée aux citoyens libres, les zeks n’avaient droit qu’aux fanes de betterave : celles-ci étaient apportées par tombereaux, déversées en tas près des cuisines pour y prendre l’humidité et pourrir, puis traînées à la fourche jusque dans les chaudrons par les travailleurs des cuisines. (Ça ne rappelle pas un peu l’affouragement du bétail ?….) Ces fanes bouillies fournissaient en permanence la lavure, il s’y ajoutait une louchée de kacha liquide par jour. Voici une saynète potagère de Spassk : quelque cent cinquante zeks, s’étant donné le mot, se ruent tous ensemble sur un de ces potagers, s’allongent par terre et rongent les légumes dans les plates-bandes. La garde rapplique à fond de train, leur cogne dessus à coups de bâton, eux restent là et rongent.

Le pain était délivré à raison de 550 g pour les invalides non travailleurs, 650 g pour les travailleurs.

Avec cela, Spassk ignorait les médicaments (où s’en procurer pour une telle flopée de gens ? des gens de toute façon destinés à crever) et la literie. Dans certaines baraques, les wagonnets étaient réunis et sur les couchettes appariées on dormait non plus par deux, mais par quatre bien serrés.

Ah, et puis il y avait encore une autre espèce de travail. Chaque jour, de cent dix à cent vingt hommes sortaient creuser des tombes. Deux « Studebakers » transportaient les cadavres dans de grands cageots, desquels dépassaient bras et jambes. Même durant les mois d’été favorables de 1949, il mourut dans les soixante, soixante-dix personnes par jour, en hiver ce fut une centaine (calculé par les Estoniens travaillant à la morgue).

(Les autres Camps spéciaux n’ont point connu pareille mortalité, on y nourrissait mieux les gens, mais les travaux étaient plus costauds, il ne s’agissait pas d’invalides, n’est-ce pas : le lecteur aura équilibré ces choses de lui-même.)

Tout cela se passait en l’an 1949 (mil neuf cent quarante-neuf), trente-deuxième année de la révolution d’Octobre, quatre ans après la fin de la guerre et de ses cruelles nécessités, trois ans après l’achèvement du procès de Nuremberg, après que l’humanité tout entière eut appris les horreurs des camps fascistes et soupiré avec soulagement : « cela ne se reproduira pas7 ! »…

Ajoutons à tout ce régime disciplinaire le fait qu’avec votre transfèrement dans les Camps spéciaux cessait presque tout lien avec le pays, avec votre femme qui vous attendait, vous et vos lettres, avec vos enfants aux yeux desquels vous vous transformiez en mythe. (Deux lettres par an, mais elles ne partaient même pas, ces feuilles dans lesquelles vous aviez mis le meilleur, l’essentiel, accumulé des mois durant. Qui eût osé contrôler les dames-censoresses, collaboratrices du MGB ? Elles se facilitaient souvent la tâche en brûlant une partie des lettres, pour ne pas avoir à les contrôler. Et si votre lettre n’était pas arrivée, on pouvait toujours rejeter la faute sur la poste. À Spassk, un beau jour, on fit appel à des détenus pour remettre à neuf le poêle de la censure : ils y trouvèrent des centaines de lettres non envoyées, mais pas encore brûlées, les censeurs ayant oublié de craquer l’allumette. Voyez quelle était l’atmosphère des camps spéciaux : les ouvriers eurent peur de raconter l’histoire à leurs amis, les guébistes pouvaient rapidement leur régler leur compte… Ces censoresses du MGB qui pour leur commodité brûlaient l’âme des reclus étaient-elles plus humaines que ces femmes-SS collectionnant les peaux et les cheveux des tués ?). Quant aux visites des parents, nul n’en pipait mot, dans les Camps spéciaux : l’adresse du camp était codée et personne n’était autorisé à venir.

Si on ajoute encore que la question de Hemingway, en avoir ou pas, ne se posait pratiquement pas dans les Camps spéciaux, que dès le premier jour de leur création elle avait été résolue avec certitude dans le sens ne pas en avoir. Ne pas avoir d’argent et ne pas toucher de salaire (dans les ITL, il était encore possible d’arriver à gagner quelques sous, ici – pas un rotin). Ne pas avoir de chaussures ou de vêtement de rechange, n’avoir rien à se mettre comme sous-vêtement, rien pour se tenir chaud ou sec. Le linge de corps (et quel linge ! on doute fort que les miséreux de Hemingway eussent consenti à l’enfiler) était changé deux fois par mois, le vêtement et les chaussures, deux fois l’an : voilà qui est d’une pureté cristalline. (Non pas dans les premiers jours du camp, mais plus tard, on mit au point un magasin-consigne « éternel » : jusqu’au jour de votre « libération » ; il était réputé faute grave de ne point y avoir déposé l’un ou l’autre de vos effets personnels : c’était là préparatif d’évasion, donc cachot, instruction.) N’avoir aucun produit alimentaire dans son casier (faire la queue, le matin, au magasin correspondant pour les y déposer, le soir – pour les y reprendre, occupant du même coup et de façon fort réussie les demi-heures matinales et vespérales qui restaient encore libres pour l’esprit). Ne rien avoir de manuscrit, ne pas avoir d’encre, de crayons à encre, de crayons de couleur, en matière de papier blanc ne pas avoir plus d’un cahier d’écolier. En fin de compte, ne pas avoir non plus de livres. (À Spassk, lors de la prise en charge d’un détenu par le camp, on lui confisquait ses livres personnels. Chez nous, au début, on pouvait en avoir un ou deux, mais un beau jour fut proclamé un oukase d’une grande sagesse : faire enregistrer tous ses livres personnels à la KVTch et tamponner sur la page de titre « Steplag, camp n° tant ». Tous les livres non tamponnés seraient confisqués comme illégaux, quant aux livres tamponnés, ils seraient dorénavant considérés comme ouvrages de bibliothèque et cessaient d’appartenir à leur propriétaire.)

Si l’on rappelle en outre que, dans les Camps spéciaux, avec encore plus de constance et de fréquence que dans les ITL étaient pratiquées les fouilles (soigneuse fouille quotidienne à la sortie et au retour ; fouilles planifiées dans les baraquements avec soulèvement des planchers, extraction des grilles de ventilation des poêles, enlèvement des planches des seuils ; plus, dans le genre des prisons, fouilles personnelles générales avec déshabillage, palpement, décousage des doublures et des semelles). Qu’à la longue on finit par désherber entièrement la zone (« pour éviter qu’on ne cache des armes dans l’herbe »). Que les jours de repos étaient occupés à des travaux d’entretien dans la zone.

La fouille de sortie et de rentrée

Si l’on se rappelle tout cela, on ne sera sans doute pas étonné que l’obligation de porter des numéros n’ait pas été, et de loin, le moyen le plus sensible ou le plus blessant d’abaisser la dignité du détenu. Lorsque Ivan Dénissovitch dit qu’« ils ne pèsent rien, les numéros », cela ne signifie absolument pas qu’il ait perdu le sentiment de sa dignité (comme lui en ont fait le reproche de fiers critiques qui n’en ont eux-mêmes jamais porté et qui, d’ailleurs, n’ont jamais souffert de la faim), c’est du simple bon sens. La contrariété que nous causaient les numéros n’avait rien de psychologique, rien de moral (comme l’escomptaient les maîtres du Goulag), c’était le désagrément pratique d’avoir à perdre son temps libre, sous peine de cachot, à recoudre un bord décousu, à faire rafraîchir les chiffres par les peintres, et, lorsque les chiffons partaient en charpie durant le travail, à les changer entièrement en dénichant où on pouvait de nouveaux bouts de tissu.

Il en était pour qui les numéros étaient effectivement la plus diabolique des inventions de l’endroit, je veux parler de certains croyants fervents. Il s’en trouvait dans un camp féminin près de la gare de Souslovo (Siblag), où les femmes emprisonnées pour cause de religion constituaient le tiers de l’effectif. Tout n’était-il pas carrément prédit par l’Apocalypse ?

Ap. 13,16 : … ils seront marqués sur la main droite ou sur le front.

Et ces femmes refusèrent de porter les numéros ! le sceau de Satan ! Elles ne consentirent pas non plus à donner leur signature (toujours à Satan) contre délivrance de la tenue officielle. L’administration du camp (chef de la Direction du complexe de camps : général Grigoriev, chef de l’Olp : commandant Bogouch) fit preuve de la plus digne fermeté : elle ordonna de déshabiller ces femmes jusqu’à la chemise, de les déchausser (les surveillantes-komsomoles s’en chargèrent), afin que l’hiver prête main-forte et oblige ces fanatiques insensées à accepter de revêtir la tenue officielle et à y coudre les numéros. Mais même par temps de gel, les femmes circulèrent dans la zone pieds nus et en chemise sans consentir à abandonner leur âme à Satan !

Et face à cet esprit (réactionnaire, certes : nous autres, gens civilisés, n’aurions pas renâclé pareillement à porter des numéros), l’administration capitula, rendit aux femmes leurs effets, et celles-ci les endossèrent sans numéros ! (Iélèna Ivanovna Oussova porta ainsi durant tous les dix ans de sa peine ses effets à elle, vêtement et linge tombaient en poussière et lui glissaient des épaules, mais la comptabilité ne pouvait rien lui délivrer sans émargement de sa part.)

Autre désagrément des numéros : gros comme ils étaient, ils étaient faciles à lire de loin pour l’escorte. Celle-ci ne nous voyait jamais qu’à portée de tir de mitraillette, elle ne connaissait naturellement aucun de nous par son nom et, habillés comme nous l’étions de façon identique, elle ne nous aurait pas distingués les uns des autres sans nos numéros. À présent les hommes d’escorte notaient qui parlait dans la colonne, qui mélangeait les rangs, ne gardait pas les mains derrière le dos ou ramassait quelque chose à terre, et il suffisait d’un rapport du chef d’escorte pour que le coupable soit bon pour le cachot.

L’escorte se joignait aux autres forces qui aplatissaient en galette le pauvre moineau de notre vie. Ces « pattes d’épaule rouges », soldats de l’armée régulière, ces petits gars à mitraillette étaient une force obscure qui ne raisonnait pas, ne savait rien de nous, n’acceptait jamais d’explications. De nous vers eux, rien ne pouvait passer ; d’eux vers nous : interpellations, aboiements de chiens, claquement de culasses, balles. Et c’est toujours eux qui avaient raison, pas nous.

À Ekibastouz, lors du remblaiement d’une voie ferrée – travail sans zone, mais avec cordon d’escorte –, un zek fait quelques pas, à l’intérieur du périmètre autorisé, pour prendre son pain dans sa veste jetée à terre : un soldat d’escorte braque son arme et le tue. Et il a raison, bien entendu. Et il ne peut récolter que de la gratitude. Et, bien entendu, il ne s’en est jamais repenti, jusqu’au jour d’aujourd’hui. Quant à nous, nous n’avons donné aucune marque d’indignation. Ni n’avons écrit nulle part, comme de bien entendu (personne, d’ailleurs, n’aurait laissé passer notre plainte).

Le 19 janvier 1951, notre colonne forte de cinq cents hommes vient d’arriver à proximité de son lieu de travail, un ARM (atelier de réparation automobile). D’un côté, c’est la zone, et aucun soldat ne se tient là. D’un instant à l’autre, on va nous faire franchir le portail. Soudain le détenu Maloï (en fait, un grand gars aux larges épaules) quitte les rangs sans crier gare et se met à marcher, comme dans une sorte de méditation, droit sur le chef d’escorte. On a l’impression qu’il n’est plus lui-même, qu’il ne comprend pas ce qu’il fait. Pas de bras levé, aucun geste menaçant, non, simplement, méditatif, il avance. Le chef d’escorte, un salaud de gommeux d’officier, panique et, postérieur en tête, prend la fuite devant Maloï, criant quelque chose d’un ton suraigu, et totalement incapable de dégainer son pistolet. Face à Maloï se porte rapidement un sergent à mitraillette et, à quelques pas de distance, lui loge une rafale dans la poitrine et dans le ventre, tout en reculant lentement lui-même. Et Maloï, avant de tomber, continue encore sur deux ou trois pas sa lente progression tandis que dans son dos, sur les traces d’invisibles balles, des touffes de ouate bien visibles s’échappent de sa veste. Mais bien que Maloï soit maintenant à terre, bien que nous autres, le reste de la colonne, n’ayons pas eu le moindre mouvement, le chef d’escorte est à ce point terrorisé qu’il crie à ses soldats un ordre de combat, de tous côtés crachent les mitraillettes, traçant leurs sillons juste au-dessus de nos têtes, on entend le tac-tac de la mitrailleuse mise en batterie à l’avance, et de nombreuses voix, rivalisant d’hystérie, nous crient : « Couchés ! couchés ! couchés ! » Et les balles de voler plus bas, toujours plus bas, vers le barbelé de la zone. Le demi-millier d’hommes que nous étions ne s’est pas jeté sur les tireurs pour les neutraliser, – non, nous avons plongé face contre terre et, le nez planté dans la neige, dans une position de honteuse impuissance, nous sommes restés plus d’un quart d’heure, en ce matin d’Épiphanie, couchés comme des brebis ; ils auraient pu nous mitrailler tous jusqu’au dernier, par manière de plaisanterie, sans avoir à en répondre : tentative de révolte !

Voilà quels pitoyables esclaves prostrés nous étions en ces deux premières années des Camps spéciaux, et cette période est assez abondamment traitée dans Ivan Dénissovitch.

Comment cette situation s’était-elle créée ? Pourquoi ces nombreux milliers de têtes de bétail, article Cinquante-Huit – mais enfin, tout de même, des politiques, nom d’un chien ? à présent tout de même séparés du tas, mis à part, réunis ensemble, de vrais politiques, semblerait-il ? – pourquoi se conduisaient-ils comme de pareils zéros ? aussi docilement ?

C’est que ces camps-là ne pouvaient pas commencer autrement. Opprimés et oppresseurs provenaient des mêmes camps du réseau ITL, des dizaines d’années de tradition servile et seigneuriale pesaient sur les uns comme sur les autres. Genre de vie et façon de penser passaient d’un endroit à l’autre en même temps que les êtres vivants, chacun les réchauffait et les entretenait dans autrui parce que le transfert se faisait par groupes de plusieurs centaines de détenus provenant du même secteur de camp. Dans le nouvel endroit ils apportaient avec eux la conviction générale, à tous inculquée, que dans le monde des camps l’homme est pour son prochain un rat et un cannibale, et qu’il ne saurait en être autrement. Ils apportaient avec eux un intérêt exclusif pour leur propre sort et une totale indifférence au sort commun. Ils arrivaient prêts à une lutte impitoyable pour la conquête des fonctions de brigadiers, pour les bonnes petites places de planqués aux cuisines, au découpage du pain, dans les magasins, à la comptabilité et à la KVTch.

Et quand c’est un isolé qui se rend dans un nouvel endroit, dans ses supputations pour se caser il ne peut faire fond que sur une chance fortuite et sur son effronterie. Mais au cours d’un long transfert, lorsque deux, trois, quatre semaines durant voyagent dans un même wagon, se lavent dans les mêmes transitaires, marchent dans les mêmes rangs des hommes qui se sont déjà passablement frottés les uns aux autres, qui ont déjà apprécié chacun chez son voisin le poing du brigadier, l’art de s’insinuer dans les bonnes grâces des autorités, de faire à l’improviste des coups en vache, d’en piquer « à gauche » en empilant les trimeurs, lorsqu’on convoie dans un même transfert un nid de planqués déjà parfaitement de mèche, c’est pour eux chose bien naturelle que de ne pas s’abandonner à des rêves libertaires, mais d’assurer en chœur la transplantation de la servitude, de se donner le mot pour s’emparer des postes clés dans le nouveau camp, en écartant les planqués venus d’ailleurs. Quant aux trimeurs obscurs, pleinement résignés à leur destin obscur et biscornu, ils se mettent d’accord pour constituer, dans le nouvel endroit, une brigade aussi bonne que possible et tomber sous la coupe d’un brigadier supportable.

Tous ces gens avaient oublié sans retour non seulement que chacun d’eux était un homme, porteur du feu divin, capable d’un destin plus haut, ils avaient même oublié qu’ils auraient pu redresser l’échine, que la simple liberté est un droit de l’homme au même titre que l’air, qu’ils étaient tous ce qu’on appelle des politiques et que désormais ils allaient demeurer entre eux.

À la vérité, il y avait tout de même dans leurs rangs un petit contingent de truands : désespérant de retenir leurs chouchous sur la pente des évasions fréquentes (l’article 82 du code pénal n’infligeait pas plus de deux ans en cas d’évasion, et les voleurs en avaient déjà accumulé des dizaines et des centaines : pourquoi ne pas s’évader du moment qu’il n’y a personne pour mettre le holà ?), les autorités avaient décidé de leur filer, pour une évasion, le 58-14, autrement dit : sabotage économique.

Des truands de cette espèce, très peu au total, partaient pour les Camps spéciaux, une poignée dans chaque transfert, mais il ne leur en fallait pas plus, d’après leur code à eux, pour se conduire avec culot et insolence, pour se pavaner avec des bâtons comme responsables de l’ordre (ainsi ces deux Azerbaïdjanais à Spassk, tués à coup de hache par la suite) et pour aider les planqués à hisser solidement sur les nouvelles îles de l’Archipel le merdeux drapeau noir des ignobles et serviles camps d’extermination par le travail.

Le camp d’Ekibastouz avait été créé un an avant notre arrivée, en 1949, et tout s’y était constitué à l’image et la ressemblance de ce qui avait précédé, tel que l’avaient apporté dans leur tête détenus et autorités. Il y avait un responsable de l’ordre et son adjoint et des responsables de baraques, houspillant leurs sujets qui à coups de poing, qui à coups de dénonciations. Il y avait pour les planqués une baraque à part dans laquelle, sur les wagonnets et autour d’un verre de thé, se réglait entre amis le sort de chantiers et de brigades entières. Il y avait (grâce à la construction particulière des baraques finlandaises) des « boxes » séparés dans chaque baraquement, occupés, selon leur rang, par un ou deux zeks privilégiés. Plus les répartiteurs qui vous tapaient sur la nuque, les brigadiers dans la gueule, les surveillants à coups de fouet. Plus une sélection de cuistots effrontés, à la tronche épaisse. Tous les magasins aux mains des Caucasiens avides de liberté. Les emplois de conducteurs de travaux accaparés par un groupuscule d’intrigants tous réputés ingénieurs. Et les mouchards, allant porter assidûment et impunément leurs délations à la section opérationnelle. Et le camp, inauguré l’année précédente avec des tentes, possédait déjà sa prison de pierre, pas achevée de construire, toutefois, et pour cette raison sévèrement bondée : on faisait la queue pour aller au cachot, avec un ordre déjà signé il fallait attendre son tour des un et des deux mois – l’iniquité, vous dis-je, un point c’est tout ! la queue pour le cachot ! (Ayant écopé du cachot, je ne vis jamais venir mon tour.)

À la vérité, au cours de l’année qui venait de s’écouler, l’étoile des truands avait déjà pâli (plus exactement, l’étoile des chiennes, dans la mesure où ils ne crachaient pas sur les emplois du camp). On sentait déjà qu’ils n’avaient plus de vraie envergure : ça manquait de jeunes truands, de renforts, personne ne galopait plus bécif. Il y avait un truc chez eux qui ne gazait plus. Le responsable de l’ordre Maguérane, présenté par le chef du régime pénitentiaire au camp rassemblé en rangs, essayait encore de nous regarder avec un sombre entrain ; mais il était déjà en proie à l’incertitude, et bientôt son astre s’éteignit sans gloire.

Notre convoi, comme chaque nouveau convoi, fut soumis à la pression dès la première séance de bains. Petit personnel de service, coiffeurs et répartiteurs, tendus, se jetaient en chœur sur quiconque entreprenait d’élever la plus timide objection contre le linge déchiré, ou bien l’eau froide, ou encore la procédure de désinfection. Ils n’attendaient que cela et attaquaient aussitôt à plusieurs, telle une meute de chiens, de façon appuyée, en criant spécialement fort : « Ici, ça vous changera de la prison de Kouïbychev ! », et ils nous fourraient sous le nez leurs poings rebondis. (Psychologiquement très bien vu. Un homme nu est impuissant au décuple en face de gens habillés. Et si on arrive à flanquer la trouille à un convoi dès la première séance de bains, il en sera marqué désormais pour toute son existence au camp.)

Ce même étudiant, Volodia Guerchouni, qui se proposait de déterminer, une fois qu’il serait au camp et y aurait pris ses repères, « avec qui se ranger », fut dès le premier jour affecté au renforcement du camp : creusement d’un trou pour planter un poteau d’éclairage. Faible comme il était, il ne vint pas à bout de la norme. L’adjoint à l’organisation matérielle Batourine, sorti des rangs des chiennes, lui aussi en passe de se calmer, mais pas encore calmé, le traite de « pirate » et le frappe au visage. Guerchouni jette sa barre à mine et plante là son trou. Il s’en va à bureau du service d’ordre et déclare : « Mettez-moi en taule, je n’irai plus au travail tant que vos pirates lèveront la main sur nous » (le coup du « pirate » l’avait particulièrement offensé, manque d’habitude). On ne refuse pas de le mettre à l’ombre et il tire, en deux fois, dix-huit jours francs au cachot (voici comment on s’y prend : on commence par infliger cinq ou dix jours, puis, à l’expiration de la peine, on ne libère pas le prisonnier, attendant qu’il commence à protester et à proférer des injures ; à ce moment, tout ce qu’il y a de plus « légalement », on lui allonge un second temps de cachot). Après le cachot, on lui infligea en plus, pour violence, deux mois de Bour, autrement dit : rester enfermé dans la même prison, mais en touchant nourriture chaude et ration de pain en fonction de son travail du jour, et aller aux fours à chaux. Comprenant qu’il s’enfonçait un peu plus chaque fois, Guerchouni essaya alors de trouver le salut dans la section sanitaire dont il n’avait pas encore appris à apprécier le chef, Mme Doubinskaïa, à sa juste valeur. Il se proposait d’exciper de ses pieds plats et pensait alors être exempté du long trajet jusqu’aux fours à chaux. Mais on refusa également de le conduire à la section sanitaire, le Bour d’Ekibastouz n’ayant nul besoin de consultations en dispensaire. Pour arriver tout de même à ses fins, Guerchouni, saoulé de récits sur la manière dont il fallait s’y prendre pour protester, resta en caleçon sur son châlit à l’heure du départ pour le travail. Les surveillants « Vingt-Deux » (un ancien marin toqué) et Konentsov le tirèrent par les pieds jusqu’au bas du châlit et comme ça, en caleçon, le traînèrent par terre jusqu’au rassemblement. Ils traînent, lui s’accroche des mains à des pierres posées là en prévision d’un mur à construire, il essaie de se retenir à elles. D’accord désormais pour les fours à chaux, Guerchouni se borne à crier : « Laissez-moi enfiler mon pantalon ! », mais eux continuent à le traîner. Au poste de garde, retardant à lui seul le départ pour le travail de tous les quatre mille hommes, ce garçon malingre crie : « Gestapistes ! Fascistes ! » et se débat, refusant de se laisser passer les menottes. Malgré tout, Vingt-Deux et Konentsov lui courbent la tête jusqu’à terre et réussissent à lui passer les menottes ; ils le poussent alors pour le faire avancer. Ce qui le trouble, lui, mais qui ne fait ni chaud ni froid aux deux surveillants, non plus qu’au chef du régime pénitentiaire, le lieutenant Matchékhovski, c’est Dieu sait pourquoi, la perspective de devoir traverser comme ça, en caleçon, toute la cité d’habitation. Et il refuse de bouger. Non loin de là se trouve un soldat maître-chien. Volodia se rappelle encore l’avoir entendu grommeler à son adresse : « Mais enfin, à quoi ça rime, tout ce cirque ? Prends ta place dans la colonne ! Tu resteras près du feu : est-ce que tu crois vraiment que tu vas travailler ? » Et il retient fermement son chien qui cherche à lui échapper pour sauter à la gorge de Volodia, car l’animal voit bien que ce gaillard résiste aux épaulettes bleues ! On fait quitter à Volodia le rassemblement, retour au Bour. Ses mains enserrées derrière son dos par les menottes lui font de plus en plus mal, un surveillant kazakh le tient à la gorge et lui appuie le genou sur le plexus solaire. Ensuite on le jette par terre, quelqu’un dit d’un ton pratique de professionnel : « Tapez-lui dessus de façon qu’il se couvre de merde ! » Et on se met à lui taper dessus à coups de bottes, y compris sur la tempe, jusqu’à ce qu’il perde conscience. Le lendemain, convoqué chez le délégué opérationnel, on entreprit de lui fabriquer une affaire d’intentions terroristes, car, n’est-ce pas, pendant qu’on était en train de le traîner par terre, il avait cherché à se cramponner à des pierres ! Pour en faire quoi ?

Lors d’un autre rassemblement, de la même façon, ce fut Tverdokhleb qui refusa de partir et annonça une grève de la faim : pas de travail pour le compte de Satan ! Méprisant son refus de travail et sa grève de la faim, on le traîna lui aussi de force, mais depuis une baraque ordinaire, si bien que Tverdokhleb put atteindre et casser les carreaux. Le bruit de carreaux cassés retentit sur toute la place du rassemblement, sinistre musique d’accompagnement aux comptes et aux recomptes des répartiteurs et des surveillants.

Musique d’accompagnement pour la traînante monotonie de nos journées, de nos semaines, de nos mois, de nos années.

Et aucune éclaircie en vue. Non prévu par le MVD au moment de la création de ces sortes de camps.

Nous autres, les quelque vingt-cinq nouveaux arrivants, en majorité originaires d’Ukraine occidentale, nous nous étions réunis pour former une brigade et avions réussi à nous entendre avec les répartiteurs pour avoir un brigadier issu de nos rangs, toujours le même Pavel Baraniouk. Cela donnait une brigade tranquille, travailleuse (les Ukrainiens occidentaux, tout juste arrachés à une terre non encore collectivisée, n’avaient pas besoin qu’on les talonne, il fallait plutôt, disons, les retenir). Pendant quelques jours, nous fûmes considérés comme des manœuvres, mais bientôt se firent connaître parmi nous des maîtres maçons, d’autres entreprirent leur apprentissage, si bien que nous devînmes une brigade de maçons. Notre travail marchait bien. Les autorités s’en aperçurent et nous firent abandonner la construction de maisons d’habitation destinées aux citoyens libres pour nous maintenir à l’intérieur de la zone. On montra à notre brigadier un tas de pierres à proximité du Bour, celles-là mêmes auxquelles s’était accroché Guerchouni, et on lui promit un approvisionnement continu depuis la carrière. On lui expliqua que le Bour qui était en place n’était encore qu’un demi-Bour, qu’il fallait maintenant lui ajouter une seconde moitié exactement semblable, et que ç’allait être le travail de notre brigade.

C’est ainsi que, pour notre plus grande honte, nous nous mîmes à construire notre propre prison.

Il faisait un automne sec et interminable : pendant tout le mois de septembre et la moitié d’octobre, il ne tomba pas une goutte d’eau. Le matin, le temps était calme, puis le vent se levait, grossissait jusque vers midi, puis se calmait de nouveau sur le soir. Parfois ce vent soufflait en permanence, et son filet pénétrant faisait particulièrement ressentir cette steppe unie qui nous pinçait le cœur, ouverte à nos regards depuis l’échafaudage du Bour : ni la cité d’habitation avec les premiers bâtiments des fours à chaux, ni la cité militaire des troupes d’escorte, ni à plus forte raison l’enceinte de notre zone qui n’était encore faite que de barbelés, ne nous cachaient tout ce qu’avait d’immense, d’infini, de parfaitement uni et de désespéré cette steppe dans laquelle seule une première file de poteaux téléphoniques à peine écorcés partait dans la direction du nord-est, vers Pavlodar. Le vent parfois se faisait méchant, installait en une heure un froid venu de Sibérie, nous obligeant à revêtir nos vestes et nous bombardant le visage de gros grains de sable et petits cailloux récoltés dans la steppe. Enfin, impossible d’y couper, le plus simple est de reproduire la poésie que j’ai composée en ces jours où nous maçonnions les murs du Bour :

LE MAÇON

Me voici donc maçon. Comme dit le poète,

Je monte en pierre brute un mur pour la prison.

Mais pas en ville ; autour – la zone et son enceinte.

Le ciel est pur. Un milan plane. Il guette.

Vent dans la steppe ! Aucun passant

Pour demander : la prison, c’est pour qui ?

Barbelés, chiens, mitrailleuses : insuffisant.

Dans la prison, il en faut encore une…

Truelle en main, j’ai pris le rythme

Et le travail, de lui-même, m’entraîne.

Voici le commandant. Le mur est mal appareillé.

Nous y serons – promis – les premiers à gîter.

S’il n’y avait que ça ! Un mot trop libre et voilà :

Dans mon dossier une coche me nargue,

Quelqu’un a témoigné contre moi,

Deux noms, dont le mien, sont unis par accolade.

À l’envi cassent, taillent nos agiles marteaux.

Mur après mur, mur au milieu des murs…

Nous plaisantons, fumant près de l’auge à mortier.

Nous dînerons de pain et d’un rab de gruau ridicule.

De notre échafaudage, entre les murs de pierre,

On voit les sombres trous des cellules,

Gouffre muet de tout proches tourments…

Un seul lien les rattache au monde : automobile,

Plus les récents poteaux et leurs bourdonnants fils…

Dieu, que nous sommes impuissants !

Mon Dieu, quels esclaves nous sommes !

Des esclaves ! Non pas même parce que, craignant les menaces du commandant Maximenko, nous posions honnêtement nos pierres en alternant les joints et sans épargner le mortier, afin de rendre impossible aux reclus de demain de démolir ce mur facilement. Mais parce que, de fait, bien que nous n’arrivions même pas à cent pour cent de la norme, la brigade qui bâtissait la prison se voyait délivrer des suppléments, et nous ne les jetions pas à la figure du commandant, non, nous les mangions. Alors que notre camarade Volodia Guerchouni était enfermé dans l’aile déjà achevée. Alors qu’Ivan Spasski, sans la moindre faute de sa part, à cause de Dieu sait quelle coche inconnue dans son dossier, se trouvait dans la baraque disciplinaire. Et à beaucoup d’entre nous encore il allait être donné de passer quelque temps dans ce même Bour, à l’intérieur de ces mêmes cellules que nous étions en train d’édifier avec tant de méticuleuse solidité. Et voici qu’au beau milieu de notre travail, alors que nous nous démenions prestement avec notre mortier et nos pierres, des coups de feu retentirent soudain dans la steppe. Bientôt nous vîmes approcher du poste de garde, non loin de nous, un fourgon cellulaire (tout ce qu’il y avait d’authentique, modèle urbain, figurant à l’inventaire du matériel d’une unité d’escorte ; simplement ses flancs n’étaient pas recouverts d’inscriptions à l’intention des gogos : « Buvez le champagne soviétique ! »). Hors du fourgon furent projetés quatre hommes – tabassés, ensanglantés ; deux trébuchaient, un autre se laissait tirer ; seul le premier, Ivan Vorobiov, marchait avec hargne et fierté.

Et on fit passer les évadés juste sous nos pieds, sous notre échafaudage, pour les conduire dans l’aile droite du Bour, celle qui était déjà prête.

Nous, nous posions nos pierres…

Une évasion ! Quelle audace désespérée ! Sans vêtement civil, sans nourriture, les mains vides, traverser l’enceinte sous les balles et courir, dans la steppe nue, ouverte, infinie et sans eau ! Ce n’est même pas un projet, non, c’est un défi, un orgueilleux moyen de suicide. Et voilà le seul type de résistance dont sont capables les plus forts et les plus audacieux d’entre nous.

Nous… nous posons nos pierres.

Et nous discutons. Ça fait déjà la deuxième évasion en un mois. La première n’a pas réussi non plus, mais elle était du genre bébête. Vassili Brioukhine (surnommé « Blücher »), l’ingénieur Moutianov, plus un ex-officier polonais avaient creusé dans les ateliers de mécanique, sous la pièce où ils travaillaient, une fosse d’un mètre cube, ils s’y étaient installés avec une réserve de nourriture et avaient refermé. Ils escomptaient naïvement – la garde levée, comme d’habitude le soir, de la zone de travail – se glisser hors de leur trou et partir. Mais naturellement, lors de la cessation du travail, il manquait trois hommes à l’effectif, alors que les barbelés tout autour étaient intacts : on avait donc maintenu la garde pendant quelques nuits. Pendant tout ce temps, au-dessus d’eux, des gens allaient et venaient ; quand un chien fut amené, ils appliquèrent contre la fente du coton imbibé d’essence pour lui couper le flair. Trois jours et trois nuits durant, ils restèrent sans parler, sans bouger, bras et jambes entremêlés, recroquevillés – à trois dans un mètre cube, de fait… –, à la fin ils n’y tinrent plus et sortirent.

Les brigades rentrent dans la zone et racontent comment s’est enfui le groupe de Vorobiov : en enfonçant l’enceinte avec un camion.

Une semaine de plus. Nous posons nos pierres. Très clairement déjà se dessine la seconde aile du Bour : voyez ces mignons petits cachots bien confortables, ces cellules individuelles, ces petits tambours, déjà nous avons accumulé, dans un volume exigu, une flopée de pierres, et on continue encore et toujours à nous en apporter de la carrière : pierre à l’œil, bras à l’œil ici comme là-bas, seul le ciment est fourni par l’État.

Une semaine se passe, laps de temps suffisant pour donner à penser aux quatre mille ékibastouziens, pour qu’ils se persuadent que l’évasion est une folie, qu’elle ne donne rien. Soudain, par le même type de journée ensoleillée, à nouveau claquent des coups de feu dans la steppe : une évasion !! Mais c’est qu’on dirait une épidémie : à nouveau fonce le fourgon de l’escorte qui ramène deux hommes (le troisième est tué sur place). Ces deux-là – Batanov et un jeune, tout petit – ensanglantés, sont conduits, en passant sous notre échafaudage, dans l’aile déjà prête, pour y être rebattus, jetés déshabillés sur le sol de pierre et laissés sans boire ni manger. Qu’éprouves-tu, esclave, à les regarder, ces orgueilleux, ces déchiquetés ? La vile satisfaction de n’être pas celui que l’on a rattrapé, roué de coups, voué à périr ? Se peut-il ?

« Il faut finir au plus vite l’aile gauche ! », nous crie le pansu commandant Maximenko.

Nous posons nos pierres. Ce soir, nous aurons notre rab de gruau.

Le porteur de mortier est le capitaine de frégate Bourkovski. Tout ce qui se construit est construit dans l’intérêt de la Patrie.

Le soir, on raconte que Batanov s’est lui aussi enfui en fonçant à bord d’une voiture. Les balles ont atteint la voiture.

Mais, à présent, n’est-ce pas, vous avez compris, esclaves, que l’évasion est un suicide, que personne n’arrivera à aller plus loin qu’un kilomètre, que votre sort est de travailler et de mourir ?!

Cinq jours ne se sont pas écoulés et personne n’a entendu le moindre coup de feu, – mais c’est comme si une énorme barre de fer cognait contre le ciel devenu tout métallique : on annonce une évasion !! encore une évasion !!! Et réussie, cette fois !

Tout, en ce dimanche 17 septembre, a fonctionné si parfaitement que l’appel du soir se passe sans anicroche, les comptes des gaffes tombent juste. Ce n’est que dans la matinée du 18 que quelque chose chez eux commence à ne plus tourner rond : départ pour le travail annulé, on organise un appel général. Plusieurs contrôles généraux sur la place du rassemblement, puis contrôles par baraques, puis contrôles par brigades, puis appel nominal par fiches, c’est qu’ils ne savent compter que l’argent quand ils passent à la caisse, nos chiens de garde ! Ils n’arrêtent pas de trouver un résultat différent ! Ils ne savent toujours rien : combien d’hommes sont partis ? qui exactement ? quand ? dans quelle direction ? avec quel moyen de locomotion ?

Nous sommes déjà au soir du lundi et on ne nous sert pas de déjeuner (les cuistots ont été eux aussi expédiés sur la place du rassemblement pour s’y faire compter), mais nous ne nous sentons nullement brimés, nous sommes contents, drôlement contents ! Toute évasion réussie est une grande joie pour des détenus. L’escorte, ensuite, a beau se déchaîner, le régime pénitentiaire se durcir, on dirait que c’est notre fête à tous ! Nous arborons une mine fière. Nous – oui, nous – sommes plus malins que vous, messieurs les chiens ! Voyez, nous nous sommes évadés ! (Et, regardant les autorités dans les yeux, nous pensons tous en secret : pourvu qu’ils ne les rattrapent pas ! pourvu qu’ils ne les rattrapent pas !)

Ajoutez-y qu’on ne nous a pas menés travailler, le lundi s’est déroulé pour nous comme un deuxième jour de repos. (C’est une bonne chose que les gars n’aient pas mis les bouts un samedi : ils ont bien vu qu’il ne fallait pas nous gâter notre dimanche !)

Mais qui est-ce donc ? qui donc ?

Le lundi soir, le bruit se répand : Guéorgui Tenno et Kolia Jdanok.

Nous montons toujours notre prison. Nous avons déjà terminé les linteaux des portes et posé les clefs de voûte des petites fenêtres, nous en sommes à ménager les réserves destinées à recevoir les solives.

Trois jours depuis l’évasion. Sept. Dix. Quinze.

Pas de nouvelles !

C’est gagné !!

1- Ici et plus loin je lui donnerai le nom de Bour, comme nous le disions, par habitude des ITL, bien que le terme en l’occurrence ne soit pas tout à fait exact : il s’agissait proprement de la prison du camp.

2- La photo de la p. 64 a été prise quand j’étais en relégation, mais la veste et les numéros sont bien vivants, ils sont du camp, et la fouille se passait exactement comme ça. Pendant tout mon temps d’Ekibastouz, je vécus sous le matricule Щ-232, dans les derniers mois seulement on m’ordonna de le remplacer par Щ-262. Mes numéros, je les ai emportés en cachette d’Ekibastouz et conservés jusqu’à maintenant.

3- Dorochévitch s’étonnait à Sakhaline de voir les prisonniers se découvrir devant le directeur de la prison. Nous, nous étions tenus de nous découvrir chaque fois que nous rencontrions un surveillant même non gradé.

4- À Spassk, en 1949, quelque chose cependant craqua. Les brigadiers furent convoqués à l’« état-major » et on leur ordonna de déposer leurs bâtons. Ils furent invités dorénavant à s’en passer.

5- Ce docteur Kolesnikov avait été du nombre des « experts » qui avaient contresigné, peu de temps auparavant, les conclusions mensongères de la commission de Katyn (à savoir que nous n’y avions point assassiné d’officiers polonais). C’est ce qui lui avait valu d’être expédié en ce lieu par la juste Providence. Et pourquoi ? Pour qu’il ne bavarde pas. Le Maure était devenu inutile.

6- En vertu d’une loi de 1886, les travaux ayant une action nocive pour la santé n’étaient pas autorisés, même s’ils étaient choisis par les détenus en personne.

7- Je prévois l’émotion du lecteur et m’empresse de lui certifier : tous ces Tchetchev, Michine et autres Vorobiov, ainsi que le gardien Novgorodov, vivent bien. Tchetchev est à Karaganda, général en retraite. Nul d’entre eux n’a été traduit en justice ni ne le sera. Pour quel motif, d’ailleurs ? Car ils n’ont fait, n’est-ce pas, qu’exécuter des ordres. Impossible de les mettre sur le même plan que les nazis, qui n’avaient fait qu’exécuter des ordres. Et s’il leur est arrivé de faire quelque chose en plus, eh bien, n’est-ce pas, c’était par pureté idéologique, en toute sincérité, simplement par ignorance du fait que Béria, « fidèle compagnon d’armes du grand Staline », était en même temps un agent de l’impérialisme international.