Coup d’œil par-dessus l’épaule

Bien sûr, nous ne perdions pas espoir : ce que nous avions vécu serait un jour raconté. Tôt ou tard, en effet, la vérité finit par être dite sur tous les événements de l’histoire. Mais il nous semblait que cela ne viendrait pas avant longtemps, que la plupart d’entre nous seraient morts avant. Et qu’il faudrait que la situation ait profondément changé. Moi-même qui me considérais comme le chroniqueur de l’Archipel et qui écrivais, écrivais sans relâche, je comptais peu voir la chose de mon vivant.

Le cours de l’histoire nous surprend toujours, les plus clairvoyants comme les autres, par ses tournants inattendus. Nous ne pouvions prévoir ce qui allait se passer : que, sans aucune cause motrice visible à l’œil nu, tout serait ébranlé par une énorme secousse et se mettrait en mouvement, que les abîmes de la vie sembleraient s’entrouvrir – oh, très légèrement et pour un temps très court –, et que deux ou trois oiseaux porteurs de vérité auraient le temps de s’en échapper avant que les deux battants ne se referment à nouveau pour longtemps.

Combien ont-ils été, mes prédécesseurs ! Combien de manuscrits inachevés, de cachettes éventées, de témoins tombés en route, trop épuisés pour franchir les derniers mètres ! Le sort a voulu que ce soit moi qui aie le bonheur de glisser entre les deux panneaux de fer, avant qu’ils ne se referment, la première poignée de vérité.

Et comme de la matière plongée dans l’antimatière, aussitôt elle explosa !

Elle explosa et provoqua une explosion de lettres : cela, il fallait s’y attendre. Mais aussi une explosion d’articles de journaux où, étouffant ses grincements de dents, sa haine, sa répugnance, on m’encensait si fort à coups de formules officielles que j’en eus les gencives agacées.

Lorsque les anciens zeks apprirent grâce aux sons de trompe émis par tous les journaux à la fois qu’un récit sur les camps avait paru et que les journalistes en vantaient à qui mieux mieux les mérites, ils décrétèrent comme un seul homme : « encore du bourrage de crâne ! ils se sont arrangés pour fourrer leur mensonge même là-dedans. » Que nos journaux puissent, avec leur outrance habituelle, se mettre subitement à louer une œuvre qui dise la vérité – cela n’était quand même pas imaginable ! Certains se refusaient même à prendre mon récit entre leurs mains.

Mais quand ils eurent commencé à lire, ce fut comme un grand gémissement qui s’éleva, un gémissement de joie et aussi de douleur, où toutes leurs voix se confondirent. Les lettres se mirent à affluer.

Ces lettres, je les garde. Nos concitoyens ont trop rarement l’occasion de donner leur avis sur les problèmes de la vie publique – et c’est vrai pour les anciens zeks plus que pour n’importe qui. Eux si souvent déçus, eux si souvent trompés déjà, ils crurent pourtant que, cette fois, c’était enfin le début de l’ère de la liberté, qu’on allait maintenant pouvoir parler et écrire hardiment !

Bien entendu, ce ne fut qu’une déception de plus…

« La vérité a triomphé, mais trop tard ! » écrivaient-ils.

Trop tard ? En fait, elle n’avait pas triomphé le moins du monde…

Oh, il y en avait aussi qui voyaient clair : ceux qui ne signaient pas leur lettre (« je tiens à ma santé dans les jours qu’il me reste à vivre ») ou qui dès le début, au plus fort de la campagne d’encensement dans les journaux, posaient des questions : « Je n’en reviens pas : comment Volkovoï a-t-il pu te laisser publier ce récit ? Réponds-moi, je suis inquiet : n’es-tu pas au Bour ?… » ou bien : « Comment se fait-il qu’on ne vous ait pas encore mis tous les deux à l’ombre, Tvardovski et toi ? »

Eh bien non, c’était comme ça : leur piège était bloqué, il ne fonctionnait plus. À quoi furent alors réduits les Volkovoï ? – À prendre la plume à leur tour ! à écrire des lettres eux aussi. Ou des réfutations qu’ils envoyaient aux journaux. Grâce à quoi on put constater qu’ils avaient un niveau d’instruction tout à fait convenable.

Ce second flot de lettres nous permet également d’apprendre enfin quel nom nous devons leur donner, quel nom ils se donnent eux-mêmes. Nous cherchions comment dire : patrons des camps, cadres des camps… non ! agents d’exécution, voilà ! un bijou, cette expression ! « Tchékistes », ça ne serait pas exact, vous comprenez, alors ils ont choisi : agents d’exécution.

Ceux-là écrivent :

« Ivan Dénissovitch est un lèche-cul. »

« On ne ressent pour Choukhov ni sympathie ni respect. »

« Choukhov a été condamné à juste titre… Et qu’est-ce que les z/k z/k viendraient faire dans le monde normal ? »

« Ces avortons à l’âme vile ont été jugés avec trop d’indulgence. Les individus qui ont eu une conduite louche pendant la guerre… ne me font pas pitié. »

Choukhov est « un chacal patenté, roublard et sans pitié. C’est un égoïste fini qui ne vit que pour son ventre. »

« Au lieu de montrer comment les militants les plus dévoués ont péri en 1937, l’auteur a choisi l’année 41 où ce sont principalement des lâches tremblant pour leur peau2 qui se sont retrouvés dans les camps. En 1937, il n’y avait pas de Choukhov3, les gens allaient à la mort avec gravité et sans rien dire, en se demandant à quoi cela pouvait bien servir4. »

Sur l’organisation de la vie dans les camps :

« Pourquoi donner beaucoup de nourriture à quelqu’un qui ne travaille pas ? Sa force reste inemployée… On est encore trop doux avec le monde des criminels. »

« En ce qui concerne les normes alimentaires, il ne faut pas oublier que ces gens-là ne sont pas en maison de repos. Ils doivent racheter leur faute en travaillant honnêtement, un point c’est tout. Ce récit constitue un affront pour les soldats, sous-officiers et officiers du MVD. Le peuple est le créateur de l’histoire, mais comment est-il montré ici ? – sous l’aspect de “jacquots”, d’“ostrogoths”, d’“abrutis”. »

« Il y a moins d’abus dans les camps que dans n’importe quelle autre administration soviétique (!!). J’affirme qu’actuellement on est devenu plus strict dans les camps.

Les gardiens ignoraient le motif de la condamnation de chacun5. »

« Nous sommes aussi des hommes, nous autres les exécutants, nous aussi nous avons su accomplir des actes héroïques : nous n’achevions pas toujours les détenus qui tombaient et prenions ainsi le risque de perdre notre travail. »

« Toute la journée qui nous est racontée est remplie d’actes répréhensibles commis par les détenus sans que soit montré le rôle de l’administration… Mais la détention dans les camps n’est pas une conséquence du culte de la personnalité, elle est liée à la mise en œuvre de sentences rendues par la justice. »

« Soljénitsyne décrit tout le fonctionnement du camp comme si le parti n’y avait joué aucun rôle directeur. Or il y avait à l’époque, comme il y en a aujourd’hui, des organisations du parti qui dirigeaient tout le fonctionnement du camp selon leur conscience. »

[Les agents d’exécution] « ne faisaient qu’accomplir ce qu’exigeaient d’eux les règlements, les instructions, les consignes. C’est du reste toujours le même personnel qui assure le service actuellement7, ils sont seulement peut-être dix pour cent de plus, et leur bon travail leur a valu plus d’une fois des encouragements, ils sont appréciés de leurs supérieurs. »

« Tous les fonctionnaires du MVD brûlent de colère et d’indignation… On ne peut que s’étonner de la quantité de fiel contenue dans cette œuvre… Elle a été faite exprès pour monter le peuple contre le MVD !… Pourquoi nos Organes permettent-ils qu’on tourne en dérision les agents du MVD ?… C’est malhonnête ! »

Écoutez, écoutez bien ce cri du cœur : c’est malhonnête ! Martyriser les indigènes pendant quarante-cinq ans, c’était honnête. Mais publier un récit, c’est malhonnête !

« Je n’avais encore jamais dû avaler une ordure pareille… Et je ne suis pas seul à penser ainsi, nous sommes nombreux,

« Le récit de Soljénitsyne doit être immédiatement retiré de toutes les bibliothèques et salles de lecture. »

C’est ce qui a été fait, graduellement9.

« On n’aurait pas dû publier ce livre : le matériel qu’il constitue aurait dû être transmis aux organes du KGB. »

Effectivement, c’est presque ainsi que les choses se sont passées : il avait deviné juste, ce gentil garçon.

Encore un autre Anonyme, poète celui-là :

Et notre conscience, entends-tu, ô Russie,

N’a pas la moindre tache, elle est immaculée !

Ah, « ce maudit incognito ! » On aimerait savoir s’il a lui-même fusillé des gens, s’il s’est contenté de les envoyer à la mort, ou s’il fait simplement partie des orthodoxes vulgaires – eh bien non : il est anonyme ! Anonyme et sans tache…

Enfin, pour terminer, une ample vue philosophique :

« Jamais l’histoire n’a eu besoin du passé (?), et cela est encore plus vrai pour l’histoire de la civilisation socialiste. »

L’histoire n’a pas besoin du passé ! Voilà ce qu’en arrivent à dire les Bien-Pensants. De quoi a-t-elle donc besoin ? du futur ?… Et ce sont ces gens-là qui écrivent l’histoire…

Que peut-on maintenant leur objecter, à eux tous, que peut-on opposer à ce choeur d’ignorance compacte ? Comment faire pour leur expliquer, maintenant ?

On dirait que la vérité est, par nature, timide : quand la pression du mensonge devient trop impudente, la vérité se tait.

Un pays où il est impossible d’échanger librement l’information voit à la longue se creuser un abîme d’incompréhension entre des catégories entières de citoyens : tant de millions d’un côté, tant de millions de l’autre.

Nous cessons tout simplement d’être un seul peuple, car nous ne parlons plus la même langue.

*

Et pourtant, la trouée a été réalisée ! Aussi solide qu’il fût, aussi sûr qu’il parût, ce mur de mensonge construit pour l’éternité – on y vit soudain une brèche béante. Hier encore nous n’avions absolument pas de camps, absolument aucun Archipel – aujourd’hui le peuple tout entier et le monde tout entier découvraient… des camps ! des camps de type fasciste !

Que faire ?? Ô maîtres éprouvés de l’échappatoire ! ô vétérans de la brosse à reluire ! Alliez-vous endurer cela ? Alliez-vous vous laisser intimider ? Alliez-vous baisser les bras ?…

Que non ! Les maîtres de l’échappatoire furent les premiers à se précipiter dans la brèche. On eût dit que, depuis des années, ils n’attendaient que de la voir s’ouvrir pour la combler de leurs corps emplumés de gris et pour s’employer, par des battements d’ailes joyeux – je dis bien : joyeux ! – à cacher aux spectateurs sidérés le véritable Archipel.

Leur premier cri – trouvé dès la première seconde, dicté par l’instinct – fut : cela ne se reproduira plus ! Gloire au Parti ! – cela ne se reproduira plus !

Ah, les malins ! ah, les maîtres-plâtriers ! Puisque « cela ne se reproduira plus », il va de soi qu’aujourd’hui cela n’existe déjà plus ! Exclu pour l’avenir, et, bien entendu, inconnu dans le présent !

Si habiles, leurs battements d’ailes dans la brèche, qu’à peine apparu aux regards des gens, l’Archipel était déjà devenu un mirage : il n’avait pas de réalité dans le présent, il n’en aurait jamais dans l’avenir, ah, dans le passé, oui, il avait existé, peut-être… Mais ça, c’était le culte de la personnalité ! (Commode, « le culte de la personnalité » : on profère cela et on croit avoir expliqué quelque chose.) Et ce qui était réel, ce qui restait, ce qui comblait la brèche et était établi pour les siècles des siècles, c’était « Gloire au Parti ! ». (Au début, on le glorifiait apparemment parce que « cela ne se reproduirait plus », mais ensuite on en vint presque à lui rendre gloire en même temps pour l’Archipel lui-même, tout se fondait, impossible de faire le départ : les gens n’avaient pas encore réussi à se procurer la revue qui contenait le fameux récit que de partout montait déjà ce cri : « Gloire au Parti ! ». Ils n’en étaient pas encore arrivés à l’endroit où on donne des coups de fouet que de tous côtés roulait déjà ce cri : « Gloire au Parti ! »)

Les chérubins du mensonge chargés de la garde du Mur avaient mené à bien la première opération.

Mais la brèche restait là. Et tant qu’il en était ainsi, leurs ailes ne pouvaient prendre de repos.

La seconde opération fut une tentative de substitution. De même qu’un prestidigitateur vous change une poule en orange presque sans se dissimuler derrière son foulard, de même il s’agissait d’escamoter purement et simplement l’Archipel et, à la place de celui qui est montré dans le récit, d’en présenter aux spectateurs un autre, tout différent et beaucoup plus noble. Ces tentatives furent d’abord prudentes (on pensait l’auteur proche du trône) : il fallait opérer la substitution sans cesser de vanter les mérites du récit. Raconter, par exemple, des choses vues sur l’Archipel « par des témoins oculaires » : au camp, les communistes « ne s’occupaient pas, il est vrai, de faire rentrer les cotisations, mais tenaient la nuit des réunions (?) clandestines où ils étudiaient les nouvelles politiques… Dénoncés par des mouchards, ils allaient croupir au cachot pour avoir chanté à voix basse l’“Internationale”… Bandéristes et vlassoviens s’ingéniaient à faire subir des avanies aux vrais communistes et à les mutiler avec la complicité (!) des autorités du camp… Mais tout cela, Soljénitsyne ne nous l’a pas montré. Il y avait dans cette vie terrible quelque chose qu’il n’a pas su voir. »

L’auteur de l’article, lui, n’a jamais mis les pieds dans un camp, mais il a su voir. Habile, n’est-ce pas ? Les camps, apprenons-nous, n’émanaient pas du pouvoir soviétique ni du Parti ! (Sans doute les tribunaux non plus n’étaient-ils pas soviétiques.) Dans les camps, c’étaient les vlassoviens et les bandéristes qui faisaient la loi avec la complicité des autorités. (Eh bien ! Quand je pense que nous avions cru Zakharova quand elle disait que les chefs des camps avaient actuellement et avaient toujours eu leur carte du parti !)

Et encore, les journaux de Moscou ne publient pas tout. Tenez, par exemple, le chef de notre phalange littéraire riazanienne, l’écrivain N. Choundik, a proposé, dans une interview donnée à l’APN à destination de l’Occident (l’interview n’a pas été publiée : l’APN serait-elle complice, elle aussi ?…), cet autre type de jugement sur l’Archipel :

« maudit soit l’impérialisme international qui a provoqué l’apparition de tous ces camps ! »

Intelligent ! Bien trouvé. Mais ça n’a pas été lancé comme il aurait fallu…

Somme toute, les camps étaient chose étrangère, importée, pas de chez nous, on les devait peut-être à Béria, peut-être à Vlassov, peut-être aux Allemands – allez donc savoir, mais en tout cas les nôtres n’y avaient qu’un rôle de victimes. Du reste, « les nôtres », ça n’est pas tous les gens de chez nous, on n’aurait pas assez de toutes les colonnes des journaux pour en parler, non, « les nôtres », ce sont seulement les communistes !

Maintenant qu’il s’est traîné avec nous tout au long de la vie quotidienne de l’Archipel, le lecteur voit-il un lieu et une heure propices pour chanter à voix basse l’« Internationale » ? Quand on trébuche de fatigue après l’abattage des arbres, on n’est peut-être pas tout à fait en état de chanter ? Évidemment, si on a passé toute la journée sur une chaise dans le magasin d’habillement, on peut aussi y chanter.

Et les réunions nocturnes (elles aussi n’étaient possibles qu’au magasin ou à la section sanitaire, et alors, pourquoi les faire de nuit ? elles avaient lieu le jour, bien entendu) – à quoi étaient-elles consacrées ? À adopter une motion de défiance à l’égard du CC ? Vous êtes fou, non ? Une motion de défiance à l’égard de Béria ? En aucun cas : un membre du Politburo ! De défiance à l’égard du Guébé ? Impossible : il a été créé par Dzerjinski lui-même ! À l’égard de nos tribunaux soviétiques ? Cela reviendrait à exprimer de la défiance à l’égard du Parti : on frissonne rien que de le dire. (Car il n’y a que vous seul, n’est-ce pas, qui soyez victime d’une erreur, si bien que vous devez être très prudent dans le choix de vos camarades : ils ont été, eux, condamnés à juste titre.)

A. G. Zagorouïko, un simple chauffeur que tous ces battements d’ailes n’ont pas convaincu, m’écrit :

« Tous n’étaient pas comme Ivan Dénissovitch ? Et comment étaient-ils donc ? Insoumis, peut-être ? Il y avait peut-être dans les camps des “détachements de résistance” qui fonctionnaient sous la direction des communistes ? Et pour se battre contre qui ? Contre le parti et le gouvernement ? »

Écartons immédiatement ces pensées subversives : il ne saurait y avoir eu de « détachements de résistance ». Mais alors, à quoi étaient consacrées les réunions ? À parler des cotisations non payées ? – on nous a dit qu’ils n’en versaient pas… À l’étude des nouvelles politiques ? – mais fallait-il absolument des réunions pour cela ? Il suffisait de se retrouver à deux personnes sûres (une chose encore à vérifier de près), et, à voix basse… Non, en fait, les réunions du parti tenues dans les camps ne pouvaient être consacrées qu’à une seule chose : à se demander comment faire pour que les nôtres s’emparent de toutes les places de planqués et sauvent ainsi leur peau, et pour que les autres, les non-communistes, soient refoulés et aillent brûler dans la fournaise glacée de l’abattage ou étouffer dans la chambre à gaz des mines de cuivre !

Impossible de trouver autre chose qui tienne debout, comme sujet de leurs réunions.

Ainsi, dès 1962, alors que mon récit n’était pas encore arrivé jusqu’aux lecteurs, la ligne à suivre pour escamoter l’Archipel et lui en substituer un autre était-elle déjà tracée. Et petit à petit, au fur et à mesure qu’ils apprenaient que l’auteur n’était pas le moins du monde proche du trône, qu’il ne bénéficiait absolument d’aucune protection, qu’il n’était lui-même qu’un mirage, les maîtres de l’échappatoire s’enhardirent.

Ils jetèrent un nouveau coup d’œil sur le récit : pourquoi donc avons-nous été si pusillanimes ? pourquoi lui avons-nous chanté des dithyrambes (vieille habitude de laquais) ? « Il [Soljénitsyne] n’a pas su montrer l’homme… Il n’a pas osé faire pénétrer son regard… à l’intérieur de l’âme humaine. » Le héros fut enfin percé à jour : voyons, Choukhov est « l’anti-héros idéal » ! C’est « un homme seul » ; il est « loin du peuple » ; il vit, cet être insignifiant, pour son estomac – et ne se bat pas ! Leur principale source d’indignation, la voilà : pourquoi Choukhov ne se bat-il pas ? Devrait-il entreprendre de renverser le système concentrationnaire, devrait-il partir en campagne, les armes à la main – ils se gardent bien de le dire et se contentent d’écrire : pourquoi ne se bat-il pas ?? (J’avais alors tout prêt un scénario sur l’insurrection de Kenguir, mais je n’osai pas déployer le rouleau…)

Se battre : ce dont ils n’avaient pas fourni eux-mêmes un seul erg, ils en exigeaient de nous des tonnes-kilomètres !

Phénomène classique. Après le combat, les braves ne manquent pas.

« Il faut le reconnaître honnêtement : Choukhov a dans la vie des intérêts mesquins. Or la plus grande tragédie du culte de la personnalité est que parmi les gens qui se sont retrouvés derrière les barbelés figuraient de vrais Soviétiques d’avant-garde, le sel de notre terre, les vrais héros de notre temps », qui « ne répugnaient pas eux non plus à faucher une portion supplémentaire de lavure… mais ne s’abaissaient pas pour l’avoir à des manières de laquais. » (Que faisaient-ils donc ? Intéressant de savoir comment ils s’y prenaient.)

« Soljénitsyne a mis l’accent sur les conditions de vie terriblement éprouvantes. Il s’est écarté de l’austère vérité de la vie. » Et cette vérité consiste en ce qu’il restait des gens « trempés par les combats », « formés par le parti de Lénine », qui… qui faisaient quoi ? se battaient ? Non, « croyaient profondément que la sombre période de l’arbitraire finirait un jour ».

« Certains auteurs ont décrit de manière convaincante les tourments de la faim. Mais qui peut nier que les tourments de la pensée sont cent fois plus forts que ceux de la faim ? » (Particulièrement quand on a toujours eu de quoi manger.)

Les tourments de leur pensée, les voici : que va-t-il se passer ? comment les choses vont-elles tourner ? quand nous graciera-t-on ? quand serons-nous de nouveau appelés aux postes de direction ?

Du reste, tout le XXIIe congrès s’est déroulé dans le même esprit : à qui a-t-il été question d’élever un monument ? Aux communistes qui avaient péri. Et les simples Ivans qui avaient péri ? Ah non, ceux-là, on n’en a pas parlé, ceux-là, on ne regrette même pas ce qui leur est arrivé. (La bombe cachée dans Ivan Dénissovitch, c’était justement ce simple Ivan que je leur mettais sous le nez.)

Ainsi, infatigables, ils voletaient et battaient des ailes dans la brèche, et cela durait déjà depuis deux ans. Pour les aider, ceux qui le pouvaient venaient tendre sur le trou la toile d’araignée d’une légende. Les Izvestia, par exemple (25.4.1964), entreprirent de nous apprendre comment nous aurions dû nous battre : figurez-vous que nous aurions dû nous évader du camp ! (Dommage que nos évadés n’aient pas connu l’adresse de l’auteur de l’article, N. Iermolovitch ! quelle bonne cachette ç’aurait fait !… Sans compter que ce gentil conseil est pernicieux : les évasions sapent l’autorité du MVD.) Bon, entendu, il fallait s’évader – et après ?

Les Izvestia racontent qu’un certain Alexeï dont, je ne sais pourquoi, elles ne donnent pas le nom de famille, s’évada au printemps 1944 du camp de Rybinsk pour rejoindre le front et qu’aussitôt un commandant qui appartenait au personnel politique de l’armée – son nom n’est pas cité non plus – l’accueillit volontiers dans son unité (« il eut un brusque mouvement de la tête pour écarter ses doutes »). Et notre homme fut pris, s’il vous plaît, dans le service de renseignement du régiment ! et envoyé en mission ! (Dites-moi, vous tous qui avez été au front : ce commandant ne tenait donc pas à ses épaulettes ? ni à sa carte du parti ? En 41, on pouvait encore prendre un risque pareil – mais en 44, avec les rapports obligatoires, avec le Smerch !) L’évadé devenu héros fut décoré de l’ordre du Drapeau rouge (comment s’arrangea-t-on pour les papiers à remplir ?), et après la guerre « il se hâta de se faire verser dans la réserve ».

Le second, on nous donne son nom en entier : c’est le communiste allemand Xavier Schwarz-Müller, réfugié dans notre pays en 1933 pour échapper à Hitler et arrêté en 41 comme Allemand (jusqu’ici tout est vraisemblable). Ah ! nous allons enfin savoir comment un vrai communiste doit se battre au camp ! Un avis officiel le donne pour mort à Tchistopol le 4 juin 1942 (il aurait passé l’arme à gauche dès ses premiers pas au camp, ce qui est tout à fait vraisemblable, surtout pour un étranger) ; réhabilité à titre posthume en 1956. Alors, et cette lutte ? Voici : selon certain bruit, il aurait été vu à Riga en 1962 (par une seule et unique femme). Conclusion : il s’est évadé ! Sitôt ce raisonnement fait, on s’est précipité pour vérifier « l’acte de décès établi au camp » (c’est une feuille de carnet à souche détachée de travers) et figurez-vous qu’il ne portait pas de photographie ! Vous entendez cette chose inouïe : un détenu mort au camp (et dûment transpercé par une baïonnette) qui n’aurait pas été photographié ! Où a-t-on jamais vu cela ? Tout est clair, n’est-ce pas : Schwarz-Müller s’est évadé et a passé tout ce temps à lutter. À lutter comment ? Mystère. Contre qui ? Mystère. Et pourquoi ne se fait-il pas reconnaître maintenant ? Dieu seul le sait.

Telles sont les fables que confectionne à notre intention le principal organe du gouvernement.

Telles sont les toiles d’araignée qu’on jette sur le gouffre béant de l’Archipel pour tenter de le dérober à nos yeux !

Encore une légende tirée des mêmes Izvestia : tout récemment, un fils a appris que son père avait été réhabilité à titre posthume. Et quel est son sentiment dominant ? La colère, peut-être, à l’idée que son père a été trucidé pour rien ? Non, c’est la joie, le soulagement : quel bonheur d’apprendre que son père était sans tache devant le Parti !

Chacun sécrétait sa toile d’araignée, dans la mesure de ses moyens. Encore une, et une autre par-dessus, et encore une autre… malgré tout, la lumière du jour finissait par passer moins bien, malgré tout, les contours de l’Archipel se faisaient moins nets.

Et tandis que s’effectuait tout ce travail de tressage et de tissage, tandis que se poursuivait avec ardeur la campagne de battements d’ailes dans la brèche, – par-derrière, de l’autre côté du mur, les maîtres-maçons dressaient leurs échafaudages et se hissaient jusqu’en haut : ils devaient être un peu écrivains, mais aussi avoir eu des malheurs et fait un petit séjour dans les camps, sinon même les imbéciles ne se seraient pas laissé convaincre, – on avait donc là Boris Diakov, Guéorgui Chélest, Galina Sérébriakova et Aldane-Sémionov.

Le zèle, ils n’en manquaient pas. Dès les premiers jours, ils s’étaient affairés, suppléant à l’absence d’échafaudage par des bonds énormes, sautant sur la brèche à la force du mollet et lançant des truellées de mortier, mais qui tombaient à côté.

On vit Sérébriakova apporter une dalle toute prête, de quoi boucher le trou, et largement : c’était un roman sur l’horreur des méthodes d’instruction appliquées aux communistes, sur les yeux qu’on arrachait et les corps qu’on piétinait. Mais il lui fut expliqué que sa pierre ne convenait pas, que ce n’était pas ce qu’il fallait, que ça n’aurait pu qu’ouvrir un nouveau trou.

Quant à Chélest, ancien commandant de brigade de la Vétchéka, il avait proposé aux Izvestia sa petite nouvelle La Pépite avant même que rien ne se passe, mais à ce moment-là le sujet était encore tabou : qu’est-ce qui le prenait d’en parler ? Douze jours avant l’événement, sachant à quel endroit du mur la brèche devait s’ouvrir, les Izvestia avaient mis en place le cataplasme de Chélest. Mais il fut incapable de rien retenir : la brèche s’ouvrit comme s’il n’avait pas existé.

Le trou fumait encore que Diakov se mit à faire des bonds pour y lancer ses Mémoires d’un planqué. Mais une brique lui dégringola aussitôt sur la tête : l’article de Lakchine montra à tout le monde qu’au camp Diakov avait cherché à sauver sa peau, un point c’est tout.

Non, ça n’allait pas. Il fallait faire les choses sérieusement. Et on commença à dresser un échafaudage.

Cela prit un an et demi, rempli tant bien que mal par des articles de journaux et des battements d’ailes réticulées. Mais alors, quand la plate-forme fut prête et qu’une grue eut été amenée, les truelles se mirent à l’œuvre toutes ensemble : en juillet 1964, ce fut le Récit de ce que j’ai vécu de Diakov, le Bas-Relief sur un rocher d’Aldane-Sémionov, en septembre les Notes de la Kolyma. La même année vit aussi éclore à Magadane le petit livre de Viatkine, L’homme naît deux fois.

Voilà. La brèche était comblée. Et du côté de l’extérieur, à l’endroit de la réparation, on dessina quelque chose de tout à fait différent : des palmiers, des dattiers, des indigènes en maillot de bain. L’Archipel ? Ma foi, il a l’air d’être là. Mais c’est un faux ? Oui, c’est un faux…

J’ai déjà dit un mot de tous ces livres quand j’ai parlé des bien-pensants (Troisième partie, chapitre 11), et si nos divergences n’étaient que littéraires, je ne sentirais pas la nécessité de donner mon point de vue sur eux. Mais du moment qu’ils ont entrepris de présenter l’Archipel sous un jour mensonger, il faut bien que j’explique à quel endroit exactement ils substituent un décor à la réalité. Quoique, à vrai dire, une personne qui a lu tout mon livre jusqu’ici puisse sans doute facilement les distinguer sans aide.

Premier mensonge, qui est aussi le plus gros : le peuple, notre peuple, nos Ivans, est absent de leur Archipel. Ont-ils trouvé cela chacun de leur côté ou se sont-ils entendus, toujours est-il qu’ils mentent avec un bel ensemble quand ils divisent les détenus en : 1) honnêtes communistes (avec une subdivision particulière pour les communistes ardents quoique non inscrits au parti) et 2) gardes blancs-vlassoviens-politsaï-bandéristes (et allez donc ! tout ça pêle-mêle).

Mais l’ensemble des catégories énumérées ne constituait pas plus de 10 à 15 % de l’effectif des camps. Le reste, c’est-à-dire 85 % des détenus – paysans, intellectuels et ouvriers, tout l’article 58 proprement dit, plus les innombrables malheureux coincés en vertu du « Décret » pour une bobine de fil ou une poignée d’épis – ceux-là ne figurent pas, ils ont disparu ! Et la raison en est que, en toute sincérité, les auteurs dont nous parlons n’ont pas remarqué leur peuple souffrant ! Pour eux, ce bétail humain n’existe pas, puisque, au retour de l’abattage, il ne chante pas l’« Internationale » à voix basse. Chélest fait une allusion ouatée à des femmes condamnées pour appartenance à des sectes (des femmes, n’est-ce pas, car des hommes condamnés pour ce motif, il n’en a pas vu !), on aperçoit fugitivement un nuiseur insignifiant (qui est présenté comme un authentique saboteur), un droit-commun tout aussi insignifiant – c’est tout. Et toutes les nationalités périphériques ont elles aussi disparu. Étant donné l’époque où il s’est trouvé là-bas, Diakov, lui, aurait au moins pu remarquer les Baltes ? Nenni, pas du tout ! (Nos auteurs auraient aussi bien passé sous silence les Ukrainiens de l’Ouest si ceux-ci s’étaient montrés moins actifs.)

Dans le reflet qu’ils donnent de l’Archipel, tout le milieu du spectre est tombé, seules restent les deux bandes des extrémités ! Il est vrai que c’est inévitable si on veut avoir un schéma : allez donc en construire un autrement.

Quelle est, chez Aldane-Sémionov, la seule âme vénale de la brigade ? Le seul paysan qui en fasse partie, Déviatkine. Dans la Pépite de Chélest, qui est le pauvre crétin ? Le seul paysan du récit, Goloubov. Voilà ce qu’ils pensent du peuple !

Le second mensonge concerne le travail des camps : ou bien il est purement et simplement absent, car leurs héros sont habituellement des planqués dispensés de travailler pour de bon et qui passent leurs journées dans des magasins d’habillement, derrière des bureaux de comptables ou dans des sections sanitaires (on voit chez Sérébriakova douze détenus réunis dans une salle d’hôpital « qu’on appelle la salle communiste ». Qui donc les a rassemblés ? Pourquoi n’y a-t-il que des communistes ? N’est-ce pas par piston qu’ils ont réussi à se faire envoyer là pour se reposer ?…) ; ou bien c’est une occupation de carton-pâte qui n’a rien d’effrayant, d’épuisant ni de meurtrier. Or, en réalité, ce travail qui dure dix à douze heures par jour est le plus grand vampire des camps. C’est lui qui remplit à ras bord, l’une après l’autre, chacune des journées de l’Archipel.

Leur troisième mensonge consiste en ceci : dans les camps qu’ils montrent, la faim n’est pas là à claquer des mâchoires et à engloutir chaque jour des dizaines de pellagreux et de dystrophiques. Personne ne fouille dans les fosses à ordures. Personne, à vrai dire, n’a besoin de se demander comment faire pour ne pas être mort avant la fin de la journée. (« Un ITL, c’est un camp à régime allégé », lance négligemment Diakov. On voudrait bien t’y voir un peu, à ce régime allégé !)

Ces trois mensonges suffisent à fausser toutes les proportions de l’Archipel : ce n’est plus la réalité, ce n’est plus l’espace véritable avec ses trois dimensions. À présent, selon sa vision du monde et son imagination personnelle, l’auteur peut se livrer à la composition, empiler des cubes, dessiner, broder, tresser tout ce qu’il veut : ce monde inventé se prête à tout. Il peut consacrer de longues pages aux méditations élevées de ses héros (quand finira l’arbitraire ? quand serons-nous rappelés aux postes de commande ?), ainsi qu’à leur dévouement au Parti et à la manière dont celui-ci réparera tout quand le temps sera venu. Il peut décrire l’allégresse générale qui entoure la souscription à l’emprunt (souscrire à l’emprunt au lieu d’avoir de l’argent pour cantiner). Il peut emplir la prison de conversations, alors qu’elle est toujours muette (le coiffeur de la Loubianka se hâte de demander si Diakov est communiste… À dormir debout). Il peut faire poser pendant l’appel des questions que jamais détenu n’a entendues. (« Membre du parti ?… Quelles fonctions exerciez-vous ? »…) Il peut inventer des histoires à vous rendre malade de rire : par exemple, ce zek qui porte plainte auprès du secrétaire du bureau du parti, un travailleur libre, parce qu’un autre travailleur libre l’a calomnié, lui, zek et membre du parti ! – il faut quand même prendre les gens pour des ânes… (Diakov.) Ou encore cet autre zek (c’est le noble Pétrakov, compagnon de Kirov) qui, alors qu’il marche en colonne, sous escorte, avec ses camarades, oblige tout le monde à se diriger vers la statue de Lénine et à se découvrir, soldats compris ! – et les mitraillettes, alors, ils les ont tenues de quelle main pendant qu’ils faisaient ça ?… (Aldane-Sémionov).

Viatkine montre de la racaille de voleurs détenus à la Kolyma qui se découvrent bien volontiers, au rassemblement, pour rendre hommage, à Lénine. C’est du délire tout pur. (Et quand bien même ça serait vrai, la mémoire de Lénine ne s’en trouverait guère honorée.)

Toute la Pépite de Chélest est hautement humoristique du début jusqu’à la fin. Les héros vont-ils ou ne vont-ils pas remettre aux autorités du camp la pépite qu’ils ont trouvée ? Pour résoudre cette question, il faut avant tout une audace folle : un faux pas et c’est le poteau ! (mais rien que pour s’être posé la question, on mérite le poteau). Finalement, ils remettent la pépite et par-dessus le marché, sur l’ordre du général, leur équipe doit subir une fouille. Bon, mais que se serait-il passé s’ils avaient gardé la pépite ?… L’auteur nous parle lui-même de l’équipe voisine, « l’équipe du Letton », qui a été fouillé à deux reprises, une fois au travail et une fois dans la baraque. Donc le problème, pour les héros, n’était pas de décider s’ils allaient ou non faire un sacrifice pour la Patrie, mais si cela valait la peine de risquer leurs quatre vies pour cette pépite. La situation est inventée de toutes pièces afin de leur permettre de manifester leurs sentiments communistes et patriotiques. (Les sans-escorte, c’est autre chose. Chez Aldane-Sémionov, il y a un commandant de la milice et un vice-commissaire du peuple au pétrole qui volent des pépites.)

Mais, malgré tout, Chélest n’a pas bien deviné l’esprit du temps : quand il parle des patrons des camps, il est trop brutal, haineux même, ce qui est parfaitement inadmissible pour un orthodoxe. Tandis qu’Aldane-Sémionov, lui, dit en parlant d’un scélérat patenté qui dirige une mine : « il était bon organisateur ». Et c’est ainsi qu’il voit toutes choses : au camp, si on a un bon chef, on travaille avec joie et on mène presque une vie libre11. De même Viatkine : il montre le bourreau de la Kolyma, le chef du Dalstroï Karp Pavlov – eh bien, cet homme « ne savait pas », il « ne comprenait pas » qu’il commettait des choses épouvantables, et actuellement sa rééducation est déjà en bonne voie.

Pour qu’il garde une certaine ressemblance avec la réalité, ces auteurs ont dû introduire dans leur décor des détails authentiques. Ainsi, chez Aldane-Sémionov, un soldat d’escorte s’approprie de l’or extrait par les détenus ; les réfractaires sont soumis à des traitements ignominieux par des gens qui se croient tout permis ; on travaille par 53 degrés au-dessous de zéro ; les voleurs mènent au camp une vie de rêve ; la pénicilline est mise à gauche pour les autorités. – Chez Diakov, c’est la brutalité de l’escorte ; c’est la scène près du train, à Taïchet : on n’a pas enlevé à temps leurs numéros aux zeks, les voyageurs leur lancent de quoi manger et fumer, et les soldats de l’escorte attrapent tout cela au vol et le fourrent dans leurs poches ; c’est aussi la description de la fouille spéciale pratiquée les veilles de fêtes.

Mais nos auteurs utilisent ces traits-là dans le seul but de s’attirer la confiance des lecteurs.

Ce qui est chez eux l’essentiel, je vais vous le dire. En puisant dans les comptes rendus des journaux :

« Dans Une journée d’Ivan Dénissovitch, les gardiens de camp sont presque des bêtes sauvages. Diakov montre qu’en réalité beaucoup étaient en proie à des pensées torturantes » (mais sans en tirer aucune conséquence).

« Diakov a conservé l’austère vérité de la vie… Pour lui, la situation des détenus dans les camps n’est qu’un fond (!), l’essentiel étant que l’homme soviétique n’a pas courbé la tête devant l’arbitraire… Parmi les Tchékistes, Diakov a su voir des hommes d’honneur qui faisaient preuve d’héroïsme, oui, d’héroïsme ! »

(En casant les communistes dans les bonnes places. Nous sommes du reste invités à voir également de l’héroïsme dans la conduite du détenu Konokotine, membre du parti, qui, « victime d’une accusation insensée… privé de liberté… a continué de travailler » comme préparateur en pharmacie ! Son héroïsme a consisté, si je comprends bien, à ne rien faire qui lui vaille d’être mis à la porte de la Section sanitaire et envoyé aux travaux généraux12.)

Quelle est la conclusion qui couronne le livre de Diakov ? « Tous les jours sombres sont derrière nous » (il n’a pas une pensée pour les gens qui sont morts), « toutes les forces du bien sont revenues ». « Aucune ligne de notre histoire n’a été biffée. »

Chez Aldane-Sémionov, on a ceci : « Malgré tout, nous ne ressentons aucune animosité. » Loué soit le Parti : c’est lui qui a liquidé les camps ! (Épilogue en vers.)

Mais est-il vrai qu’il les ait liquidés ?… Ne reste-t-il pas quelque chose ?… Et puis – qui les avait créés, ces camps ?… Silence.

Du temps de Béria, le pouvoir soviétique était-il en place, oui ou non ? Pourquoi n’a-t-il pas empêché cela ? Comment a-t-il pu se faire que, le peuple étant au pouvoir, il se soit imposé à lui-même une telle tyrannie ?

Nos auteurs ne se préoccupaient pas de leur ration de pain, ils ne travaillaient pas non plus, ils se livraient constamment à des méditations élevées – alors, qu’ils répondent !

Silence. Tout se tait…

Et voilà, c’est fini : le trou est comblé et le raccord est peint (on a encore vu le général Gorbatov donner quelques derniers coups de pinceau). Un trou dans le Mur ? il n’y en a jamais eu. L’Archipel ? fantomatique, irréel, minuscule, sans intérêt – en admettant qu’il ait jamais existé.

Que faire de plus ? À tout hasard, les journalistes vont encore passer un petit coup de peinture. Ainsi Mikhail Bérestinski fait-il, sur l’ordre de l’infatigable Litératournaïa Gazéta (à laquelle rien n’échappe sauf la littérature), un voyage à la station de Iertsévo. Il a lui-même été dans les camps, comme nous l’apprenons. Mais comme il est profondément touché par les nouveaux patrons des îles ! « On ne peut même pas imaginer trouver aujourd’hui dans les organes de redressement par le travail, dans les lieux de détention, des hommes qui rappellent, fût-ce de loin, Volkovoï13… Il y a là maintenant des communistes authentiques. Des hommes rudes, mais bons et justes. Il ne faut pas se les représenter comme des anges auxquels il ne manquerait que les ailes… (Apparemment, certaines personnes se les représentent quand même ainsi… – a. s.) Les palissades renforcées de barbelés, les miradors sont encore nécessaires, hélas. Mais les officiers vous disent avec joie que le “contingent” qui leur arrive se fait de moins en moins nombreux14. » (Ce qui les réjouit, c’est la perspective de ne pas pouvoir arriver tranquillement jusqu’à l’âge de la retraite, d’avoir à changer de métier ?)

Un tou-out petit Archipelet de poche. Absolument indispensable. Et qui fond comme neige au soleil.

Cette fois, le travail était terminé. Mais sans doute y avait-il encore de bonnes âmes qui montaient sur l’échafaudage avec des truelles, des pinceaux, des seaux de plâtre.

Et on leur cria :

« Hep-là ! Arrière, vous autres ! On n’en parle plus ! Oubliez tout ! Il n’y a jamais eu aucun Archipel, ni bon, ni mauvais. La consigne est de se taire !

Ainsi la première réponse fut-elle une agitation fébrile de volière.

La seconde fut un effort organisé pour combler la brèche.

La troisième fut l’oubli.

Le droit du monde normal à connaître l’Archipel revint alors au point mort où il était en 1953.

Et depuis, n’importe quel homme de lettres peut de nouveau pleurnichailler d’attendrissement sur le reforgement des truands. Ou bien tourner un film où l’on voit des chiens dressés qui mettent des hommes en pièces avec volupté.

Faire en toutes choses comme si rien ne s’était passé, comme s’il n’y avait jamais eu de brèche dans le Mur.

Et la jeunesse, lasse de ces changements de cap (discours dans un sens, discours dans un autre), hausse les épaules : leur « culte », il n’a sans doute jamais existé, toutes leurs horreurs non plus, c’est du baratin comme d’habitude. Sur quoi elle va danser.

On a bien raison de le dire : c’est pendant la peignée qu’il faut se mettre à brailler. Après, vous pourrez bien vous égosiller – personne ne vous croira.

*

Lorsque Khrouchtchov donna, en même temps qu’il essuyait une larme, l’autorisation de publier Ivan Dénissovitch, il était absolument persuadé que les camps en question étaient ceux de Staline et qu’il n’avait, lui, rien de semblable.

Tvardovski lui aussi, quand il se démenait pour obtenir le visa d’en haut, croyait sincèrement que tout cela était du passé, que le récit évoquait un monde englouti.

Oh, Tvardovski était excusable : l’univers dans lequel il vivait, celui des hommes publics de la capitale, se nourrissait unanimement de l’idée que c’était le dégel, que les arrestations avaient cessé, que deux congrès purificateurs avaient déjà eu lieu, que les gens revenaient du néant, et en foule ! L’Archipel avait disparu derrière le joli brouillard rose des réhabilitations, il était devenu tout à fait invisible.

Mais moi, moi ! – je m’y étais laissé prendre aussi, et j’étais inexcusable. Je n’avais pas cherché à tromper Tvardovski ! Moi aussi, je croyais sincèrement que le récit que j’avais apporté traitait du passé. Ma langue avait donc oublié le goût de la lavure ? j’avais pourtant juré de ne pas l’oublier. Je n’avais donc pas pénétré la nature des maîtres-chiens ? Moi qui voulais devenir le chroniqueur de l’Archipel, je n’avais donc pas compris à quel point il était intimement lié à notre État et nécessaire à son existence ? J’étais sûr de moi comme de nul autre, sûr d’échapper, moi, au moins, à la loi commune :

Une histoire est vite oubliée, un corps est vite remplumé.

Mais je m’étais remplumé. Je m’étais laissé engluer… Je m’étais laissé avoir… Par l’atmosphère papelarde de la métropole. Par la petite vie confortable que je menais. Et par les récits de mes derniers amis revenus de là-bas : ça s’était radouci ! le régime s’était relâché ! on libérait les gens à tour de bras ! on fermait des zones entières ! on licenciait au MVD…

Oui, en vérité, nous sommes poussière ! Soumis aux lois de la poussière. Si grande que soit notre part d’épreuves, elle ne suffit pas à nous rendre pour toujours sensibles au malheur général. Et tant que nous n’aurons pas dominé en nous-mêmes ce qui est poussière, il n’y aura pas sur terre d’organisations politiques justes, qu’elles soient démocratiques ou autoritaires.

C’est ainsi, donc, que le troisième flot de lettres, celui qui venait des zeks actuels, fut pour moi une surprise, alors qu’il était le plus naturel des trois, celui que j’aurais dû attendre en premier lieu.

Sur des bouts de papier tout froissés, avec des crayons à bout de souffle et dans des enveloppes de fortune où l’adresse avait souvent été mise par un travailleur libre – signe du courrier passé par la gauche –, l’Archipel d’aujourd’hui m’envoyait ses objections et même sa colère.

Ces voix, elles aussi, se confondaient en un seul cri. Mais cette fois le cri était : « Et nous !!?? »

Tout le grand bruit de trompettes que les journaux s’étaient escrimés à faire autour du récit pour les besoins du pays libre et de l’étranger, tournait autour de cette idée : « cela a été mais ne se reproduira jamais plus ».

Et les zeks de hurler : comment, cela ne se reproduira plus, si nous y sommes actuellement, et dans les mêmes conditions ?!

« Rien n’a changé depuis le temps d’Ivan Dénissovitch » disaient avec ensemble des lettres venues d’endroits différents.

« Le zek va lire votre livre et, en voyant que rien n’a changé, il va être envahi par l’amertume et la rancœur. »

« Qu’y a-t-il de changé, si toutes les lois prévoyant des peines de vingt-cinq ans qui ont été édictées sous Staline sont toujours en vigueur ? »

« C’est qui, maintenant, le culte de la personnalité, que nous voilà de nouveau enfermés pour rien ? »

« Une nuée noire nous a recouverts – et personne ne nous voit. »

« Pourquoi les gens comme Volkovoï n’ont-ils pas été punis ?… Ils sont toujours là, sur notre dos, comme éducateurs. »

« Tous, en commençant par le plus miteux des surveillants et en finissant par le directeur du Goulag, ont un intérêt vital à ce que les camps existent. Pour n’importe quelle broutille, le personnel de surveillance vous pond une feuille de punition ; les opers noircissent le dossier personnel de chacun… Nous autres, avec nos peines de vingt-cinq ans, nous sommes du gâteau pour ces êtres tarés qui sont censés nous remettre dans le chemin de la vertu. Les colonisateurs n’avaient-ils pas la même manière de faire passer les Indiens et les nègres pour des sous-hommes ? Rien n’est plus facile que de monter contre nous l’opinion publique : il suffit d’écrire un article qu’on intitulera “L’homme derrière les barreaux15”… et dès le lendemain le peuple fera des meetings pour qu’on nous brûle dans des fours. »

C’est juste. Oui, tout cela est juste.

« Vous avez une position d’arrière-garde ! » m’asséna Vania Alexeïev.

Et quand j’eus lu toutes ces lettres, moi qui me prenais pour un héros, je vis que j’étais sans excuse : en dix ans de temps, j’avais perdu le sens de l’Archipel dans sa réalité vivante.

Pour eux, les zeks d’aujourd’hui, mon livre n’existait pas, la vérité qu’il renfermait était sans valeur si je m’en tenais là sans ajouter une suite qui parle d’eux. Que la vérité soit dite et que les choses changent ! Car la parole d’un écrivain, si elle ne part pas du réel et ne suscite pas une action réelle, à quoi est-elle bonne ? vaut-elle plus que les aboiements des chiens, la nuit, dans le village ?

(Ce raisonnement, j’ai envie de le dédier à nos modernistes : c’est ainsi que notre peuple a l’habitude de comprendre la littérature. Une habitude qu’il ne perdra pas de sitôt. Et faut-il qu’il la perde ?)

Et je me réveillai. Je distinguai à nouveau la masse rocheuse de l’Archipel, familière, toujours là, avec ses contours gris ponctués de miradors.

L’état de la société soviétique correspond bien à ce qu’on appelle en physique un champ. Toutes les lignes de force de ce champ vont dans la même direction : de la liberté vers la tyrannie. Ces lignes sont très stables, elles se sont incrustées, gravées dans la pierre, il est presque impossible de les déranger, de les infléchir, de les faire obliquer. Toute charge, toute masse qu’on y introduit sont facilement emportées du côté de la tyrannie, mais n’attendez pas qu’elles se fraient un chemin en direction de la liberté : c’est impossible. Il faudrait y atteler dix mille bœufs.

À présent que mon livre a été officiellement proclamé nuisible et sa publication reconnue comme une faute (l’une des « conséquences du volontarisme en littérature ») – on le retire même des bibliothèques destinées à la population libre –, la seule mention du nom d’Ivan Dénissovitch ou du mien est devenue sur l’Archipel une atteinte irréparable à la sûreté de l’État. Mais avant ! avant tout cela ! – à l’époque où Khrouchtchov me serrait la main et me présentait sous les applaudissements aux trois cents individus qui se considéraient comme l’élite de l’art ; où la presse menait à Moscou grand tapage autour de moi et où les correspondants languissaient à la porte de ma chambre d’hôtel ; à l’époque où il avait été proclamé officiellement que le parti et le gouvernement soutenaient les livres de ce genre ; où le Collège militaire de la Cour suprême s’enorgueillissait de m’avoir réhabilité (comme elle s’en repent sans doute aujourd’hui) et où des juristes ayant grade de colonel déclaraient du haut de sa tribune que ce livre devait être lu dans les camps, – dès cette époque, muettes, sans voix, sans nom, les forces du champ magnétique exercèrent leur résistance invisible – et le livre s’arrêta ! Dès cette époque, il se trouva arrêté ! Et rares furent les camps où il pénétra légalement, où on put le prendre à la bibliothèque de la KVTch. Il fut retiré des bibliothèques. On l’extrayait des paquets envoyés aux détenus par des gens de l’extérieur. Les travailleurs libres l’apportaient clandestinement, sous le manteau, et le prêtaient aux zeks moyennant cinq roubles, et parfois même vingt roubles, à ce qu’il paraît (en roubles lourds de Khrouchtchov ! demander cela à des zeks ! mais quand on connaît les mœurs éhontées du monde qui gravite autour des camps, on ne s’en étonne pas). Les zeks l’introduisaient dans le camp malgré la fouille en le camouflant comme un couteau ; ils le tenaient caché pendant le jour et le lisaient la nuit. Dans un camp du nord de l’Oural, on lui confectionna, pour qu’il dure plus longtemps, une reliure de métal.

Du reste, à quoi bon parler des zeks, si le monde qui entourait les camps était lui-même gagné par cette interdiction muette mais acceptée de tous ? À la station de la ligne de chemin de fer du Nord appelée Vis, la citoyenne libre Maria Asseïeva écrivit une lettre destinée à la Litératournaïa Gazéta où elle disait le bien qu’elle pensait du récit : mit-elle sa lettre à la boîte, la laissa-t-elle imprudemment traîner sur une table ? – en tout cas, cinq heures après l’avoir écrite, elle était accusée par le secrétaire de l’organisation du parti, un certain V. G. Chichkine, de provocation politique (ces mots qu’ils vous trouvent !) et arrêtée aussitôt16.

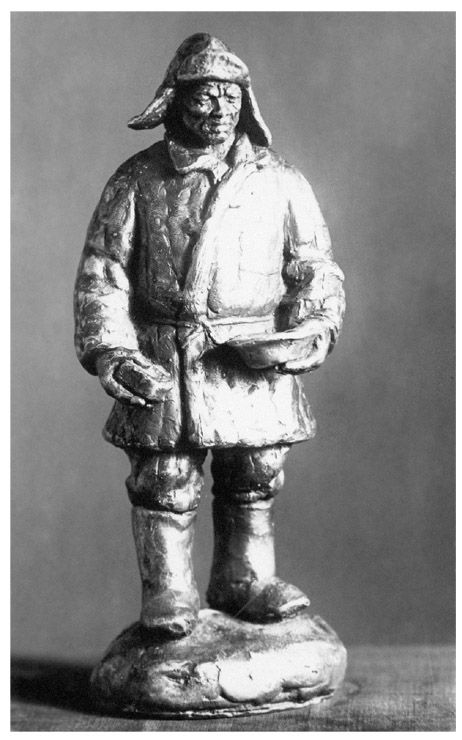

La sculpture de Nédov

À l’ITK-2 de Tiraspol, le sculpteur détenu L. Nédov travaillait, dans son atelier de planqué, à une effigie de zek ; pour commencer, il avait pris de la pâte à modeler. Le capitaine Solodiankine, chef du régime pénitentiaire, remarqua la chose : « Mais c’est un détenu que tu fais là ! Qui t’en a donné le droit ? C’est de la contre-révolution ! » Il saisit la statuette par les jambes, l’ouvrit en deux et jeta les morceaux par terre : « À force de lire vos espèces d’Ivan Dénissovitch ! » (Mais il en resta là, omettant de piétiner les morceaux, si bien que Nédov les ramassa ensuite pour les cacher.) Sur le rapport fait par Solodiankine, Nédov fut convoqué chez le chef du camp, un nommé Bakaïev, – mais il avait réussi entre-temps à se procurer à la KVTch un certain nombre de journaux. Bakaïev commença à tonner : « Nous allons te déférer devant un tribunal ! Tu montes les gens contre le pouvoir soviétique ! » (L’effet que peut produire l’aspect d’un zek, ça, ils le comprennent !) – « Permettez-moi de vous dire, citoyen chef… Voyez : Nikita Sergueïevitch dit que… Le camarade Ilitchov… » Alors Bakaïev, estomaqué : « Mais il nous parle comme si nous étions ses égaux ! » – Ce n’est que six mois plus tard que Nédov se décida à ressortir ses deux moitiés ; il les recolla, fondit la statue en métal blanc et la fit passer à l’extérieur par un travailleur libre.

Des recherches furent entreprises dans l’ITK-2 pour retrouver le récit. Il y eut fouille générale dans toute la zone d’habitation. Sans succès. Et un jour Nédov résolut de se venger : le soir venu, il prit Le granite ne fond pas, de Tévékélian, et s’installa pour le lire en donnant l’impression qu’il s’était aménagé un petit retranchement dans la chambrée (il avait fait exprès de demander à certains de ses camarades, devant des mouchards, de l’aider à se dissimuler) mais en s’arrangeant pour qu’on le voie par la fenêtre. Il ne tarda pas à être mouchardé. Trois surveillants firent irruption (un quatrième était posté devant la fenêtre pour voir à qui il passerait éventuellement le livre). Victoire ! Ils emportèrent le livre dans leur salle de garde et l’enfermèrent dans le coffre-fort. Le surveillant Tchijik, avec son énorme trousseau de clés, se planta devant Nédov, les poings sur les hanches : « On l’a eu, le livre ! Maintenant, tu vas filer en prison ! » Mais au matin un officier regarda ce que c’était : « Ah, les imbéciles !… Rendez-le-lui. »

Voilà comment les zeks lisaient un livre « approuvé par le parti et le gouvernement » !…

*

Dans une déclaration du gouvernement soviétique datée de décembre 1964, il est dit ceci : « Les responsables de crimes monstrueux ne doivent en aucun cas, quelles que soient les circonstances, échapper au châtiment qu’ils méritent… Rien ne peut être comparé aux crimes des assassins fascistes, qui s’étaient fixé pour but l’extermination de peuples entiers. »

Nos gouvernants entendaient ainsi empêcher la RFA d’appliquer au bout de vingt ans les délais de prescription.

Seulement voilà, ils n’ont pas envie de se juger eux-mêmes, y compris s’ils s’étaient « fixé pour but l’extermination de peuples entiers ».

Il se publie chez nous beaucoup d’articles sur la nécessité de châtier les criminels ouest-allemands en fuite. Nous avons de vrais spécialistes de ce genre d’articles : par quelle préparation morale devaient être passés les nazis pour que les assassinats en masse leur paraissent naturels et moraux ? Et à présent, les législateurs invoquent pour leur défense le fait que ce n’était pas eux qui mettaient les sentences à exécution. Tandis que les exécutants se retranchent derrière le fait que ce n’était pas eux qui faisaient les lois.

Comme tout cela est familier… Nous venons de lire sous la plume de nos agents d’exécution : « La détention de prisonniers dans les camps représente la mise en œuvre de sentences rendues par la justice… Les gardiens ignoraient le motif de la condamnation de chacun. »

Eh bien, mais il fallait vous renseigner, si vous étiez des hommes ! Ce qui fait de vous des scélérats, c’est justement que vous n’ayez jamais posé un regard de citoyen ni un regard d’homme sur les gens confiés à votre garde. Les nazis n’avaient-ils pas des instructions, tout comme vous ? Ne croyaient-ils pas être les sauveurs de la race aryenne ?

Quant à nos commissaires-instructeurs, ils n’hésiteront pas (ils n’hésitent déjà pas) à répondre : mais pourquoi donc les détenus se chargeaient-ils eux-mêmes ? Ils auraient dû montrer plus de fermeté quand nous les torturions ! Et pourquoi les dénonciateurs nous communiquaient-ils des renseignements erronés ? Nous nous appuyions sur leurs rapports comme sur des dépositions de témoins.

Pendant un court moment, on les vit s’inquiéter. V.N. Iline, cet ancien général-lieutenant du MGB que nous avons déjà mentionné, dit alors en parlant de Stolbounski (ancien commissaire-instructeur du général Gorbatov et mis en cause par ce dernier) : « Aïe-aïe, comme c’est mauvais tout cela ! Voilà les ennuis qui commencent pour lui. Un homme qui touche pourtant une bonne retraite. » – C’est la même émotion qui poussa A.F. Zakharova à saisir sa plume : ils n’allaient quand même pas y passer tous ! Et elle prit fougueusement la défense du capitaine Likhocherstov (!), « noirci » par Diakov. « Il est toujours capitaine, secrétaire d’une organisation du parti (!), et travaille dans un commando agricole. Vous vous rendez compte combien il est difficile pour lui de faire son travail actuellement, alors qu’on écrit sur lui des choses pareilles ! Les gens disent qu’on va l’éplucher et qu’il va peut-être devoir comparaître17 ! Mais pourquoi ?! Cela va bien si ce ne sont que des bruits, mais il n’est pas exclu qu’on en vienne un jour jusque-là. Alors là, il y aurait un beau vacarme chez les fonctionnaires du MVD. Examiner son cas parce qu’il a exécuté toutes les instructions qu’il recevait d’en haut ? Lui demander des comptes à lui, au lieu d’en demander à ceux dont émanaient lesdites instructions ? Il ne manquerait plus que ça ! Tout est de la faute du lampiste ! »

Mais l’alerte fut brève. Non, non, personne n’aurait à répondre. Personne ne serait épluché.

Peut-être les effectifs ont-ils été légèrement réduits ici et là – mais ce n’est qu’un mauvais moment à passer : ils se remettront vite à grossir ! En attendant, ceux des guébistes qui n’avaient pas encore atteint l’âge de la retraite ou qui trouvaient leur pension trop maigre, sont devenus écrivains, journalistes, rédacteurs, conférenciers antireligieux, travailleurs idéologiques, certains même directeurs d’entreprises. Ils ont changé de gants, mais il n’est pas question qu’ils lâchent les rênes. C’est plus sûr. (Quant à ceux qui préfèrent jouir de leur retraite, rien ne doit venir troubler leur félicité. Tenez, le lieutenant-colonel Khourdenko, par exemple. Lieutenant-colonel, ça n’est pas rien ! – sans doute commandait-il un bataillon ? Non, vous vous trompez : il a commencé en 1938 comme simple maton, il tenait la sonde servant à nourrir de force les grévistes de la faim.)

Et pendant ce temps, dans les Directions, on trie et on détruit à loisir tous les documents qui encombrent les archives : listes de fusillés, feuilles d’envoi au Chizo et au Bour, dossiers des instructions menées au camp, rapports des mouchards, renseignements oiseux concernant les Agents d’exécution et les soldats d’escorte. À la Section sanitaire, aussi, à la comptabilité, partout il y a des papiers superflus, des traces inutiles…

… Nous viendrons en silence nous asseoir à la table.

Vivants, nous étions pour vous indésirables.

Vous le voyez, nous sommes morts, nous sommes muets,

Et cependant nous vous faisons toujours trembler !

Rouvrons la bouche une seconde. Car enfin, c’est vrai, au fond : toujours les lampistes, toujours les aiguilleurs ! Et le Service du Mouvement, alors ? Le niveau au-dessus des matons, agents d’exécution et commissaires-instructeurs ? Ceux qui se contentaient de faire un petit signe de l’index. De laisser tomber quelques paroles du haut d’une tribune…

Encore une fois… voyons, comment était-ce ? – « les responsables de crimes monstrueux… quelles que soient les circonstances… le châtiment qu’ils méritent… rien ne peut être comparé… fixé pour but l’extermination de peuples entiers… »

Mais chu-u-ut ! C’est justement pour cela qu’en août 1965, à la tribune de la Conférence idéologique (conférence à huis clos sur l’orientation qu’il convenait de donner à nos esprits), la phrase suivante a été proférée : « Il est temps de rétablir la notion utile et juste d’“ennemi du peuple” ! »

1- Ce retraité ne serait-il pas le même Ouspenski qui a tué son propre père, un prêtre, – et a fait carrière dans les camps à partir de là ?

2- Oui, bien sûr, de simples sans-parti, des prisonniers de guerre.

3- Que si ! et combien !… Plus que des vôtres !

4- Quelle profondeur de pensée ! Du reste, leur silence était relatif : constamment entrecoupé de manifestations de repentir et de demandes de grâce.

5- « Nous ne faisions qu’exécuter un ordre », « nous ne savions pas ».

6- Jélezniak « se souvient » même de moi personnellement : « il est arrivé dans un convoi de détenus auxquels on avait mis les fers ; il se distinguait par son caractère acariâtre ; ensuite il a été dirigé sur Djezkazgane où il a pris avec Kouznetsov la tête de l’insurrection… »

7- Témoignage d’une grande importance !

8- Mais oui, leur nom est légion, c’est tout à fait exact. Seulement, dans leur précipitation, ils ont omis de vérifier la citation dans l’Évangile. C’est de démons qu’il s’agit…

9- Et définitivement par un arrêté secret de la Direction centrale de la protection des secrets d’État dans la presse n° 10 DSP daté du 14.2.1974 : saisir et détruire Ivan Dénissovitch, La Maison de Matriona et les autres nouvelles publiées (signé Romanov).

10- À tout hasard, celui-là aussi reste caché : Dieu sait quelle saute de vent peut encore se produire !

11- Aldane-Sémionov donne l’impression de connaître la vie des citoyens libres occupant des postes de direction et d’avoir vu les endroits dont il parle, mais la vie des détenus, il la connaît mal et son livre fourmille d’énormités : les baptistes, chez lui, « se tournent les pouces » ; un soldat d’escorte, tatare d’origine, a donné à manger à un zek tatare, et les autres zeks décrètent à cause de cela que leur camarade est un mouchard ! Impossible : l’escorte change chaque jour et n’entretient pas de mouchards.

12- M. Tcharny, « Les communistes restent communistes », Litératournaïa Gazéta, 15 septembre 1964.

13- Rappelons-nous A. Zakharova : c’est toujours le même personnel !

14- Mikhail Bérestinski, « Zdravstvouï, mama » [Bonjour maman], Litératournaïa Gazéta, 5 septembre 1964.

15- N. Kassioukov et I. Montchadskaïa, « L’homme derrière les barreaux », Sovietskaïa Rossia, 27 août 1960. Article inspiré par les milieux gouvernementaux, qui mit fin à la courte (1955-1960) période d’adoucissement connue par l’Archipel. Les auteurs estiment que dans les camps ont été instaurées des conditions « dignes d’œuvres de bienfaisance », qu’on y « oublie sa situation de condamné » ; que « les z/k ne veulent pas savoir quelles sont leurs obligations », que « l’administration a beaucoup moins de droits que les détenus » (?). Ils assurent que les camps sont « un pensionnat gratuit » (Dieu sait pourquoi, on ne fait pas payer aux détenus le changement de linge, la coupe de cheveux, l’usage des pièces réservées aux entrevues avec les familles). Ils s’indignent que, dans les camps, la semaine de travail soit seulement de quarante heures et affirment même que « le travail n’est pas obligatoire pour les détenus » (??). Ils réclament « des conditions de vie rudes et difficiles » afin que la prison fasse peur au criminel (travail pénible, châlits sans matelas, interdiction des vêtements civils), la suppression « de toutes ces cantines qui vendent des bonbons » et le reste, ainsi que l’abolition de la libération anticipée (« et en cas d’infraction au régime, une prolongation ! »). Ils veulent encore qu’« une fois sa peine purgée, le détenu ne s’imagine pas qu’il sera dorénavant traité avec indulgence ».

16- J’ignore toujours comment l’histoire s’est terminée.

17- Pas « passer en jugement », non : c’est une chose que sa langue se refuse à dire.