Quinta Noche

ENTRE EL 15 Y EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1683

Estaba de humor asaz melancólico cuando el abate me llamó para bajar de nuevo a los subterráneos. La cena de ubres de vaca había serenado los ánimos de los huéspedes, mas no el mío, embargado como me hallaba por la sucesión de revelaciones y descubrimientos sobre Mourai y Fouquet, además de por los sombríos juicios de Dulcibeni. Dedicarme a mi pequeño diario, por lo demás, no había mejorado en nada la situación.

El abate debió de notar mi pésimo estado de ánimo, pues, mientras caminábamos, en ningún momento intentó buscar conversación. Por otra parte, él tampoco tenía su mejor semblante, aunque a todas luces ya no estaba tan mal como después de la cena, cuando lo oí gorjear sus desesperados lamentos. Parecía sufrir el peso de alguna preocupación no confesada, que lo volvía insólitamente taciturno.

Como era de esperar, Ugonio y Ciacconio se encargaron de alterarlo todo.

Cuando les dimos alcance en el subsuelo de la piazza Navona, los dos saqueadores de tumbas nos aguardaban allí desde hacía un rato.

—Esta noche hemos de aclararnos un poco las ideas sobre la urbe subterránea —anunció Melani.

Sacó una hoja de papel, en la que esquemáticamente había trazado una serie de líneas.

—He aquí lo que pretendía de estos dos infelices, y que ahora tendremos que hacer por nuestra cuenta.

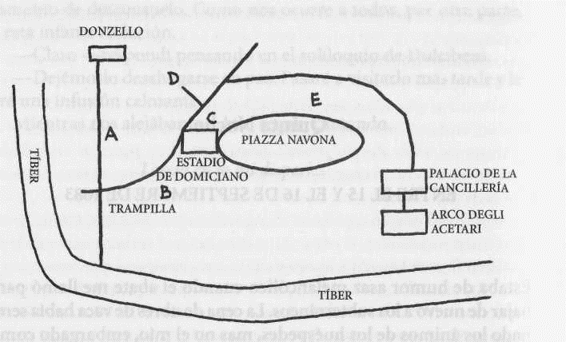

Era un somero plano de los subterráneos que hasta entonces habíamos recorrido. La primera noche habíamos bajado desde la posada del Donzello hasta la salida que daba al Tíber, a través de un túnel que Atto había señalado con la letra A. En la bóveda del mismo túnel habíamos descubierto la trampilla por la que habíamos entrado en el pasadizo que llevaba a las ruinas del estadio de Domiciano, en el subsuelo de la piazza Navona, y que correspondía a la letra B. Desde la piazza Navona, a través del estrecho agujero en el que era preciso agacharse, se llegaba al tramo C. Desde ahí se extendía la larga curva (identificada con la letra E) por la que habíamos seguido a Stilone Priàso y que nos había conducido hasta los subterráneos de los frescos, encima de los cuales probablemente se elevaba el palacio de la Cancillería. Desde ahí habíamos salido al arco degli Acetari. Por último, desde C, a la izquierda, se llegaba al tramo D.

—Conocemos el principio de tres túneles, pero no su final: B, C y D. Sería prudente explorarlos antes de aventurarnos en una nueva persecución. El primero es el brazo situado a la izquierda del túnel que se encuentra después de subir la trampilla. Se dirige aproximadamente hacia el Tíber, pero eso es todo lo que sabemos. El segundo túnel es el que parte de la piazza Navona y continúa recto. El tercero es la bifurcación que da a la izquierda de este túnel. Empezaremos por el tercero, el túnel D.

Avanzamos con paso prudente, hasta que llegamos más o menos al lugar donde Ugonio y yo nos habíamos quedado la víspera, durante la persecución de Stilone Priàso. Atto mandó que nos detuviésemos para evaluar, por medio del plano, nuestra posición.

—Gfrrrlûlbh —dijo Ciacconio atrayendo nuestra atención.

A pocos pasos de nosotros había un objeto en el suelo. El abate Melani ordenó que nos quedásemos quietos y enseguida se acercó a examinarlo. Poco después nos dijo que nos podíamos aproximar. Era una ampollita de loza que había derramado primero chorros y luego gotas de sangre roja (a la sazón secas).

—¡Pero qué milagro! —resopló exhausto el abate Melani.

Nos costó Dios y ayuda calmar a los saqueadores de tumbas, por su convencimiento de que la botellita era una de las reliquias a cuya búsqueda se dedicaban permanentemente. Ciacconio se puso a dar saltitos a su alrededor, gruñendo con frenesí. Ugonio intentó apoderarse de la ampolla, y Atto hubo de protegerla sin escatimar algún empellón. Cuando por fin los saqueadores de tumbas se apaciguaron, pudimos ordenar nuestras ideas. No se trataba, evidentemente, de un recipiente con la sangre de un mártir: el túnel D, donde lo habíamos hallado, no era ni una catacumba ni un columbario u otro antiguo lugar sagrado, recordó el abate Melani para tranquilizar a los dos buscadores de tesoros. Mas, sobre todo, la sangre que la ampolla contenía se había secado hacía poco y se había desparramado por el suelo: pertenecía, pues, a un vivo, o a una persona muerta pocas horas antes, y no a un mártir de los siglos pasados. Acto seguido, Atto envolvió la ampollita en un fino pañuelo, la guardó en su justillo y barrió con un pie los rastros de líquido negruzco que quedaban en el suelo. Decidimos entonces proseguir la exploración: más adelante, a lo mejor, encontraríamos la explicación del misterio.

Aunque Melani callaba, resultaba muy fácil adivinar lo que pensaba. Otro hallazgo inesperado, otro objeto de procedencia desconocida. Y más sangre.

Como en la noche anterior, me parecía que el trayecto subterráneo propendía a inclinarse hacia la izquierda.

—Otra cosa extraña —comentó el abate Melani—. Era lo que menos me esperaba.

Dio por fin la impresión de que el túnel salía a la superficie. En lugar de una escalinata, en esta ocasión topamos con una subida asaz suave. De pronto, sin embargo, apareció ante nuestros ojos una escalera de caracol, con peldaños de piedra hábilmente labrados. Los saqueadores de tumbas no se mostraban muy dispuestos a subir. Ugonio y Ciacconio estaban de mal humor: y es que, después de renunciar a la hoja de la Biblia, ahora también se quedaban sin ampollita.

—De acuerdo, esperaréis aquí hasta que volvamos —concedió de mala gana Melani.

Mientras iniciábamos el ascenso, le pregunté al abate por qué le había asombrado que el túnel D, que acabábamos de recorrer, doblase hacia la izquierda.

—Muy sencillo: si has observado con atención el plano que te he enseñado, habrás notado que prácticamente estamos regresando al punto de partida, es decir, a las inmediaciones de nuestra posada.

Subimos lentamente la escalera, hasta que oí un ruido seco y las quejas de dolor del abate Melani. Se había golpeado la cabeza contra una trampilla. Tuve que ayudarlo a empujar hasta que las tablas de madera, que sólo estaban apoyadas, se levantaron.

Entramos así en un lugar cerrado, impregnado de un olor acre y húmedo a orina y vapores animales. Nos hallábamos en una cochera.

Había allí una calesa de dos ruedas, que examinamos rápidamente. Tenía un techo de piel protegido por una tela impermeable y tensado por un armazón de metal con adornos de hierro bruñido. En el interior del techo habían pintado un cielo rosa y los dos asientos contaban con un par de cojines. Vimos también otro carruaje más ordinario pero de mayor tamaño, de cuatro ruedas, con un techo de vaqueta, a cuyo lado había, silenciosos pero ligeramente nerviosos por nuestra presencia, dos caballos algo viejos y desastrados.

Valiéndome de la débil luz de la lámpara, me asomé al habitáculo, donde descubrí, colgado al fondo del asiento posterior, un enorme crucifijo. De la cruz de madera pendía una especie de jaula de hierro con un pequeña esfera de cristal en su interior, en la que se distinguía una masa pardusca.

Atto también se había acercado para alumbrar el carruaje.

—Debe de ser una reliquia —dijo allegando el candil—. Pero no perdamos tiempo.

Había por todas partes cubos para lavar los coches (con los que casi tropecé), además de cepillos, almohazas y brozas.

Sin querer demorarnos más, fuimos hacia una salida que llevaba, con toda probabilidad, a una vivienda. Con la mayor cautela, traté de abrir la puerta. Estaba cerrada.

Decepcionado, me volví hacia el abate Melani. Él también parecía vacilar. No podíamos forzar la cerradura, salvo que quisiéramos exponernos a ser descubiertos por los moradores o a ser doblemente condenados: por haber huido de la cuarentena y por intento de robo.

Habíamos tenido suerte de no encontrar a nadie en la cochera, me dije, cuando de pronto vi una mano deforme y uñosa en el hombro del abate Melani. Contuve milagrosamente un grito, mientras Melani se ponía rígido, preparándose para reaccionar contra el desconocido que lo atacaba por atrás. Decidí que tenía que buscar algo —un palo, un cubo, lo que fuese— para golpear al agresor. Demasiado tarde: el individuo ya se había plantado en medio.

Era Ugonio. Atto, con el rostro demudado y a punto de desmayarse, tuvo que sentarse un rato.

—Mentecato, casi me matas del susto. Te dije que te quedases abajo.

—Ciacconio ha narizqueado a un mirante. Peticiona ser instruccionado.

—Está bien, ahora volvemos abajo y… Pero ¿qué tienes en la mano?

Ugonio extendió los antebrazos y se miró interrogativamente ambas manos, como si no supiese a qué se refería Atto. En la mano derecha, sin embargo, apretaba el crucifijo con la reliquia que habíamos visto colgado en el habitáculo del carruaje.

—Déjalo enseguida donde estaba —le ordenó el abate Melani—. Nadie debe saber que hemos pasado por aquí. Luego ve donde está Ciacconio y dile que dentro de poco iremos nosotros, ya que parece que aquí arriba no hay mucho que hacer —añadió señalando la puerta. Tras devolver de mala gana el crucifijo, Ugonio se acercó a la puerta cerrada y pegó la cara al pequeño agujero de la cerradura—. ¿Por qué pierdes el tiempo, so burro? ¿No ves que está cerrada y que al otro lado no hay luz? —lo regañó Atto.

—Probabilísticamente, la portucha igual se desclaviza. Para sacar más benefice que malefice, digo por descontado —respondió Ugonio sin descomponerse, al tiempo que extraía como por ensalmo de su mugriento gabán un enorme aro de hierro con decenas, o mejor dicho centenares de llaves de las más variadas formas y dimensiones.

Atto y yo nos quedamos boquiabiertos. Sin más, Ugonio procedió a repasar con felina rapidez aquel tintineante aro. En pocos segundos, sus garras se detuvieron en una vieja llave medio oxidada.

—Ahora Ugonio desclaviza, porque no es médico de pueblo y quiere cumplir con sus obligaciones para aumentar el júbilo del bautizado —dijo riendo socarronamente mientras giraba la llave en la cerradura. El mecanismo se abrió enseguida.

Más tarde, los dos saqueadores de tumbas nos explicarían aquella enésima sorpresa. Para poder acceder a los subterráneos de la ciudad, muchas veces habían necesitado entrar en el subsuelo a través de bodegas, almacenes y puertas cerradas con candados y llaves. Para resolver el problema (y «quitando gotitas para no aumentar goteras», subrayó Ugonio), los dos se habían dedicado a la metódica corrupción de criados, doncellas y lacayos. Sabedores de que los dueños de palacios y casas jamás de los jamases les habrían dado copias de sus llaves, los dos saqueadores habían acordado un trueque con la servidumbre: a cambio de aquéllas, les entregaban una de sus preciosas reliquias. Y si bien es cierto que en tal comercio Ugonio y Ciacconio siempre procuraban no ceder sus mejores piezas, a veces no les quedaba más remedio que hacer algún doloroso sacrificio. Así, por la llave de un jardín de la via Appia, por ejemplo, una vez tuvieron que entregar un valioso fragmento de la clavícula de San Pedro. Resultaba arduo entender cómo podían desarrollarse esos complicados trueques entre los rebuznos de Ciacconio y las circunvoluciones verbales de Ugonio. Pero una cosa era cierta: ambos poseían las llaves de las bodegas y de los almacenes de los edificios de buena parte de la ciudad. Además, las cerraduras cuya llave no poseían solían abrirse con alguna de las muchas otras llaves más o menos parecidas.

Tan pronto como se abrió la puerta de la cochera con la llave de Ugonio, supimos que nos hallábamos dentro de una casa habitada. Se oían, apagados por la distancia, ruidos y voces procedentes de los pisos superiores. Antes de apagar el único candil que manteníamos encendido, nos quedaron pocos segundos para echar una ojeada. Habíamos entrado en una cocina repleta de platos, un caldero grande y tres pequeños, sartenes de hierro, cántaros, cacerolas de cobre, torteras con mango de hierro, una bacía, estufadores y cafeteras, rejuelas y jarras. Todo el equipo culinario, que colgaba de la pared o estaba en un aparador abierto de madera blanquecina y en un pequeño armario, era de excelente calidad, como me habría gustado que fuesen los pocos enseres de los que disponía en la cocina del Donzello. Cruzamos la estancia cuidándonos de no tropezar con una olla o algo semejante que pudiese haber en el suelo.

En el extremo opuesto de la cocina había otra puerta, por la que pasamos a la siguiente habitación. Tuvimos que encender durante un instante el candil, que prudentemente tapé con una mano.

Ante nosotros había un lecho con dosel y una colcha de raso a rayas amarillas y rojas. A los lados del lecho, un par de mesillas de madera, y en una esquina, una silla sin brazos de cuero desgastado. A juzgar por el viejo mobiliario y cierto olor a cerrado, debía de tratarse de un cuarto en desuso.

Por señas dijimos a Ugonio que fuese a esperarnos en la cochera, pues era obvio que dos intrusos se verían en menos aprietos para emprender una rápida retirada que tres.

El cuarto en el que nos hallábamos contaba también con una segunda puerta, a la que, una vez apagado el candil, pegamos el oído. Las voces de los moradores parecían tan lejanas que nos animamos a seguir: abrimos con suavidad la puerta y entramos en la estancia siguiente, la cuarta. Ahora estábamos en el vestíbulo de la casa. El portal de entrada, como pudimos intuir pese a hallarnos casi completamente a oscuras, quedaba a nuestra izquierda. Enfrente de nosotros, al final del pasillo, había una escalera de caracol encastrada en la pared, que llevaba a la planta superior. De la parte alta de la escalera llegaba algo de claridad que apenas nos permitía orientarnos.

Con suma precaución nos acercamos a la escalera. Los ruidos y las conversaciones, que antes oíamos a lo lejos, sonaban ahora tenues, como marcando un final. Por disparatada y sobremanera audaz que hoy me parezca la idea, Atto empezó a subir los peldaños, y yo tras él.

A mitad de la escalera, entre la planta inferior y el primer piso, encontramos un cuartito iluminado por un candelabro, con varios objetos hermosos que nos detuvimos a observar brevemente. Me asombró la decoración, de una riqueza que nunca había visto: debíamos de estar en la casa de un señor muy pudiente. El abate se aproximó a una mesilla tallada en nogal, cubierta con un paño verde. Alzó la vista y descubrió cuadros de buena factura: una Anunciación, una Piedad, un San Francisco con ángeles en un marco de nogal con franjas doradas, otro que representaba a San Juan Bautista, un pequeño cuadro de papel con marco de carey y oro y, por último, un bajorrelieve octogonal de yeso que representaba a María Magdalena. Vi un lavamanos, de madera de peral según me pareció, hecho al torno con gran maestría y pericia. De lo alto colgaba un pequeño crucifijo de cobre y oro con reborde de ébano. Completaban el saloncito una mesilla de madera clara con preciosos cajones, y dos sillas.

Tras subir unos peldaños más, llegamos al primer piso, que a primera vista parecía desierto y sumido en la oscuridad. Atto Melani me señaló los siguientes peldaños, sobre los que la luz caía más fuerte y firme. Asomamos la cabeza y vimos que la pared de la escalera tenía un candelabro con cuatro grandes cirios, pasados los cuales se llegaba a un segundo piso, donde con toda probabilidad se encontraban en ese momento los moradores.

Nos quedamos un momento inmóviles en la escalera, con los oídos alerta. No se oía nada, de modo que seguimos subiendo. De pronto, sin embargo, un estruendo nos sobresaltó. En el primer piso se había abierto y cerrado con brusquedad una puerta, tras lo cual oímos dos voces masculinas, demasiado confusas para resultar inteligibles. Enseguida notamos que unos pasos se acercaban poco a poco de las habitaciones a la escalera. Atto y yo nos miramos, sobrecogidos: de un salto subimos otros cuatro o cinco peldaños. Allí, pasado el candelabro, encontramos, en medio del tramo de la escalera, un segundo cuartito, donde nos quedamos esperando que los pasos no siguiesen por la escalera, en dirección hacia nuestro momentáneo escondite. Tuvimos suerte. Oímos que se cerraba una puerta, y luego otra, hasta que dejamos de oír los pasos y las dos voces masculinas.

Incómodamente agazapados en el cuartito de la escalera, Atto y yo cruzamos una mirada de atribulado alivio. También allí un candelabro nos proporcionaba suficiente luz. Una vez que vencimos el pánico y respiramos hondo, miramos a nuestro alrededor. Así, en las paredes del segundo cuartito descubrimos una alta y rica biblioteca, llena de libros colocados en perfecto orden. El abate Melani sacó uno, lo abrió y examinó su frontispicio.

Era una Vida de la Beata Margarita de Cortona, de autor desconocido. Atto lo cerró al momento y volvió a colocarlo en su sitio. A continuación pasaron por sus manos el primer volumen de un Theatrum Vitae Humanae en ocho tomos, una Vida de San Felipe Neri, un Fundamentum Doctrinae motus gravium Vitali Iordani, un Tractatus de Ordine Iudiciorum, una bella edición de Institutiones ac meditationes in Graecam linguam y, por último, una gramática francesa y un libro que explicaba El arte de aprender a morir bien.

Tras hojear rápidamente este curioso volumen de trasfondo moral, el abate movió nerviosamente la cabeza.

—¿Qué buscáis? —pregunté con la voz más baja de la que era capaz.

—Es evidente: al dueño. Hoy todo el mundo pone en los libros, al menos en los valiosos, su nombre.

Empecé, pues, a ayudar a Atto, y así por mis manos pasaron rápidamente el De arte Gymnastica de Girolamo Mercuriale, un Vocabularium Ecclesiasticum y una Pharetra divini Amoris. Atto, por su parte, desechó con un resoplido las Obras de Platón y un Teatro del Hombre de Gaspar de Villa Lobos, mientras acogió con admiración un ejemplar del Bacco in Toscana de su tan apreciado Francesco Redi.

—No entiendo —murmuró desesperado al final del repaso—, aquí hay de todo: historia, filosofía, doctrina cristiana, lenguas antiguas y modernas, libros de devoción, curiosidades varias y hasta un poco de astrología. Fíjate en esto: Los Arcanos de las estrellas, de un tal Antonio Carnevale, y las Ephemerides Andreae Argoli. Pero en ningún libro figura el nombre del dueño.

Justo cuando iba a proponerle a Atto que nos marchásemos de allí porque, aunque hasta ese momento habíamos tenido suerte, el dueño de la casa ya había estado en un tris de sorprendernos, topé con un libro, el primero, de medicina.

En efecto, mientras buscaba por otro estante, cayó en mis manos un volumen de Vallesius, y luego la Medicina Septentrionalis y la Anatomía práctica de Bonetus, un Antidotario Romano, un Liber observationum medicarum Ioannes Chenchi, un De Mali Ipocondriaci de Paolo Tacchia, un Commentarium Ioannis Casimiri in Hippocratis Aphorismos, una Enciclopedia Quirúrgica Rationalis de Giovanni Doleo y muchos otros valiosos textos de medicina, cirugía y anatomía. Llamaron mi atención, entre otras cosas, cuatro volúmenes de una edición en siete tomos de las obras de Galeno, todos bellamente encuadernados, en piel bermeja y arabescos de oro; los otros tres no estaban en su sitio. Cogí uno y, tras palpar la preciada portada, lo abrí. Escrito a mano, a la derecha y al pie del frontispicio, se leía: Ioannis Tiracordae. Lo mismo, según comprobé rápidamente, figuraba en los otros libros de tema médico.

—¡Ya lo tengo! —susurré emocionado—. Ya sé dónde estamos.

Me disponía a comunicarle mi descubrimiento al abate cuando de nuevo fuimos sobresaltados por el ruido de una puerta que se abría en el primer piso, y por la voz de una persona mayor.

—¡Paradisa! Baja, que nuestro amigo ya se va.

Una voz femenina respondió desde el segundo piso que iría enseguida.

Así pues, estábamos a punto de ser atrapados entre dos fuegos: la mujer que bajaba del segundo piso y el dueño de la casa, que la esperaba en la planta baja. El cuartito no tenía puerta y en su reducido espacio, por mucho que nos agazapásemos, era irremediable que nos descubriesen.

Oír, comprender y actuar fue todo uno. Como lagartijas perseguidas por una rapaz, nos arrastramos con furtiva desesperación escaleras abajo, tratando de ganar la planta principal antes que los dos hombres. Si no lo conseguíamos, no tendríamos escapatoria.

En menos de un segundo llegó el momento de la verdad: habíamos bajado sólo unos peldaños cuando oímos la voz del dueño de casa.

—¡Y mañana no os olvidéis de traerme vuestro licorcillo! —dijo en voz baja pero en tono asaz jovial, dirigiéndose obviamente a su invitado, mientras se aproximaban al pie de la escalera. Ya no quedaba tiempo: estábamos perdidos.

Cada vez que me acuerdo de esos instantes de terror, me repito que sólo la Divina Providencia pudo librarnos de los muchos castigos que sin duda nos merecíamos. Aunque también me digo que si el abate Melani no hubiese llevado a cabo una de sus triquiñuelas, todo habría acabado de una manera muy distinta.

Y es que Atto tuvo la fulminante ocurrencia de apagar, soplando con fuerza, los cuatro cirios que iluminaban aquel tramo de escalera, tras lo cual volvimos a refugiarnos en el cuartito, donde, esta vez al unísono, hinchamos los pulmones y apagamos también el candelabro. Así, cuando el dueño de casa fue a asomarse a la escalera, no encontró sino tinieblas, y tras ellas la voz de la mujer que le rogaba que encendiese los cirios. El hecho es que la oscuridad surtió el doble efecto de que no nos descubriesen y de que los hombres volviesen sobre sus pasos, provistos de una sola lámpara de aceite, para buscar una vela. En ese breve lapso de tiempo, nos escabullimos a tientas por las escaleras.

Tan pronto como alcanzamos la planta baja, fuimos corriendo al dormitorio abandonado, del que pasamos a la cocina y, por último, a la cochera. Aquí, el ímpetu me hizo tropezar, y caí de bruces en la blanda alfombra de paja, lo que puso nervioso a uno de los rocines. Atto, no bien entramos, cerró rápidamente la puerta, que Ugonio no tuvo problemas en clausurar de inmediato con la llave.

Nos quedamos inmóviles en la oscuridad, jadeando, con el oído pegado a la puerta. Nos pareció oír que dos o tres personas bajaban al patio. Los pasos avanzaron por el adoquinado hacia el portal que daba a la calle. Oímos que la pesada hoja se abría y luego se cerraba con un golpe seco. Otros pasos regresaron hasta perderse en las escaleras. Durante dos o tres minutos nos quedamos en un silencio sepulcral. El peligro había pasado.

Encendimos, pues, un candil y cruzamos la trampilla. No bien el pesado tablón de madera se cerró con un ruido apagado, pude por fin revelar al abate Melani mi descubrimiento. Habíamos estado en la casa de Giovanni Tiracorda, viejo arquiatra pontificio.

—¿Estás seguro? —me preguntó el abate Melani mientras nos adentrábamos de nuevo en las cavidades subterráneas.

—Desde luego que sí —respondí.

—Tiracorda, qué coincidencia —comentó Atto con una risita.

—¿Lo conocéis?

—Por un extraordinario azar. Tiracorda era médico del Cónclave en el que fue elegido papa Clemente IX Rospigliosi, mi conciudadano. Y yo estaba allí.

Yo, en cambio, jamás le había dirigido la palabra al viejo arquiatra. Tiracorda, por haber sido protomédico de dos Papas, era muy venerado en el barrio, tanto es así que aún lo llamaban arquiatra, cuando en realidad ahora desempeñaba el cargo de sustituto. Residía en un palacete propiedad del duque Salviati, situado en la via dell’Orso, a sólo dos portales del Donzello, en la esquina con la via della Stufa delle Donne. El plano de los subterráneos que Atto Melani había preparado había resultado verídico: de túnel en túnel, pasando por la cochera de Tiracorda, al final prácticamente habíamos regresado al punto de partida. Poco, o mejor dicho poquísimo sabía yo de Tiracorda: que tenía una esposa (tal vez aquella Paradisa a la que poco antes había oído llamar), que en su gran y hermosa casa había dos o tres doncellas que ayudaban en las faenas, y que ejercía su arte en el Hospital Mayor de Santo Spirito en Sassia.

Era más rechoncho que alto, jorobado y casi sin cuello, con una barriga prominente en la que solía apoyar las manos juntas, como si así quisiese aparentar las virtudes de la paciencia y la tolerancia, bajo las cuales, sin embargo, se barruntaba un temperamento flemático y pusilánime. En alguna ocasión lo había visto desde la ventana por la via dell’Orso, caminando a pasos cortos enfundado en la sotana que le llegaba a los pies; había observado cómo se detenía a charlar con algunos tenderos mientras se atusaba el bigotillo y la mosca de la barbilla. Poco amigo de las pelucas a pesar de la calvicie, con el sombrero siempre en la mano, su cráneo algo abultado relucía al sol, sobre la frente baja y rugosa y las orejas puntiagudas. Una vez que me crucé con él, me llamaron la atención sus carrillos jocundos y su mirada bonachona, las pobladas cejas sobre los ojos hundidos y los párpados cansados del médico acostumbrado, pero nunca resignado, a contemplar los sufrimientos ajenos.

Tan pronto como concluimos la parte más difícil de la vuelta, el abate Melani preguntó a Ugonio si podía conseguirle una copia de la llave que había usado para abrir la puerta de la cochera.

—Asiento a la vuestrísima postulancia, que no omitiré del caso su exigencia, y antes que nunca. Y eso que, dígolo por ser más padre que parricida, su ejecutoria habría sido más procedimental en la pasada nocturnidad.

—¿Dices que hubiese sido mejor hacer la copia de las llaves anoche? ¿Y dónde?

Ugonio pareció sorprendido por la pregunta.

—Indubitativamente en el callejoncio dei Chiavari, donde Komarek imprimucha.

Atto arrugó la frente. A continuación introdujo una mano en el bolsillo y sacó la hoja de la Biblia. La palpó varias veces con la palma de la mano, tras lo cual la acercó de lado al candil. Vi que examinaba atentamente las sombras que los pliegues producían a la claridad de la lámpara.

—Maldición, ¿cómo se me ha podido escapar? —imprecó el abate Melani. Y me señaló con el dedo una forma que sólo entonces creí atisbar en el centro de la hoja—. Si te fijas bien, no obstante las precarias condiciones de este trozo de papel —empezó a explicarme—, podrás identificar, más o menos en el centro, el perfil de una gran llave de cabeza oblonga, exactamente como la del trastero. Mira, justo aquí, donde la hoja no está ajada como en los lados, sino lisa.

—¿De modo que este trozo de papel sería el envoltorio de una llave? —concluí sorprendido.

—Así es. En la via dei Chiavari, donde están todos los talleres de llaves y cerrojos, es además donde descubrimos el taller clandestino de Komarek, el impresor del que se valía Stilone Priàso.

—Ya entiendo. Stilone Priàso robó las llaves y luego fue a la via dei Chiavari, cerca del taller de Komarek, a que le hiciesen la copia.

—No, querido mío. Alguno de los huéspedes, según tú mismo me has contado, ¿o ya no te acuerdas?, decía que en el pasado se había alojado en la posada del Donzello.

—Es verdad: Stilone Priàso, Bedford y Angiolo Brenozzi —recordé—, en la época de la difunta doña Luigia.

—Bien. Eso significa que muy probablemente Stilone ya poseía la llave del trastero que lleva de la posada a los subterráneos. Además, tenía un motivo más que suficiente para ir al taller de Komarek, a saber, para imprimir alguna gaceta clandestina. No, ya no necesitamos buscar a un cliente de Komarek, sino a otro huésped. A uno que precisase hacer una copia de la llave del trastero del manojo que durante un tiempo le desapareció a Pellegrino.

—Entonces ¡el ladrón es el padre Robleda! Mencionó a Malaquías para ver mi reacción: quizá supiera que había perdido la hoja de la profecía de Malaquías en los subterráneos, y para desenmascararme ideó un truco digno del mejor espía, tal como dice Dulcibeni —exclamé, y enseguida resumí a Atto las diatribas de Dulcibeni contra la vocación de espías de los jesuitas.

—Claro. En ese caso, tal vez el ladrón sea el padre Robleda, porque además…

—Gfrrrlûlbh —intervino cortésmente Ciacconio.

—Infericcionamientos yerrantes y extravieos —tradujo Ugonio.

—¿Qué dices? —preguntó con gesto incrédulo el abate Melani.

—Ciacconio asiente que la hojuela no es oriunda de Malaquías, con toda la respetuosidad por la vuestrísima postulancia, y quitando gotitas para no aumentar goteras, digo por descontado.

En ese instante, Ciacconio sacó de debajo de su gabán una pequeña Biblia, mugrienta y desgastada, pero legible.

—¿La llevas siempre contigo? —pregunté.

—Gfrrrlûlbh.

—Es muy religiófono, o mojagato —explicó Ugonio.

Buscamos en el índice al profeta Malaquías. Era el último libro de los doce profetas menores y, por consiguiente, se encontraba en las páginas finales del Antiguo Testamento. Pasé rápidamente las hojas hasta que encontré el título y, con esfuerzo por los caracteres microscópicos, comencé a leer:

PROPHETHIA

MALACHÆ

CAPVT I.

Onus verbi Domini ad Israel in manu Malachiae.

Dilexi vos, dicit Dominus, & dixistis: in quo dilexisti nos? Nonne frater erat Esau Iacob, dicit Dominus, & dilexi Iacob, Esau autem odio habui? & posui montes ejus in solitudinem, & hereditatem ejus in dracones deserti.

Quod si dixerit Idumaea: Destructi sumus, sed revertentes aedificabimus quae destructa sunt: Haec dicit Dominus exercituum: Isti aedifícabunt, & ego destruam: & vocabuntur terminis impietatis, & populus cui iratus est Dominus usque in aeternum.

Et oculi vestri videbunt: & vos dicetis: Magnificetur Dominus super terminum Israel.

Filius honorat patrem, & servus dominum suum: si ergo Pater ergo sum, ubi est honor meus? & si Dominus ego sum, ubi est timor meus? dicit Dominus exercituum ad vos, & sacerdotes, qui despicitis nomen meum, & dixitis: In quo des-peximus nomen tuum?…

Callé, pues el abate Melani había sacado del bolsillo la hoja encontrada por Ugonio y Ciacconio. La cotejamos con la Biblia. En aquella se leían, aunque mutilados, los nombres de Ochozias, Accaron y Beelzebub, que no figuraban en la página de la Biblia. Ni una sola palabra correspondía.

—Resulta que es, entonces, otro texto de Malaquías —observé titubeante.

—Gfrrrlûlbh —rebatió moviendo la cabeza Ciacconio.

—La hojuela, así como sugestiona Ciacconio apelando al destoque de vuestrísima postulación, dice por ser más augur que arúspice y más médico que mendigo, es el principio del libro segundo de los Reyes.

Y explicó que «Malachi», la palabra incompleta que se podía leer en el fragmento de la Biblia, no era lo que quedaba de «Malachiae», sino de «Malachim», que en hebreo significa «de los Reyes». Ello porque, aclaró pacientemente Ugonio, en muchas Biblias el título se escribe según la versión de los judíos, que no se corresponde siempre con la cristiana: los judíos, por ejemplo, no admiten en las Sagradas Escrituras los dos libros de los Macabeos. En consecuencia, el título completo, mutilado a causa de las rasgaduras y de la mancha de sangre, según los saqueadores de tumbas era originalmente:

Carácter Lectura Redonda.

L I B E R R E G U M.

SECUNDUS MALACHIM.

Caput Primum.

«Liber Regum» significaba «Libro de los Reyes», mientras que «Secundus Malachim» era lo mismo que «Segundo Libro de los Reyes»: no tenía nada que ver con Malaquías. Cotejamos entonces el Segundo Libro de los Reyes en la Biblia de los saqueadores de tumbas. En efecto, tanto el título como el texto coincidían exactamente con la hoja arrancada y con la explicación de Ugonio y Ciacconio. Al abate Melani se le había ensombrecido el rostro.

—Sólo una pregunta: ¿por qué no nos lo habéis dicho antes? —dijo, mientras ya me imaginaba la respuesta unívoca de los saqueadores de tumbas.

—No hemos tenido la honorabilidad de ser interrogarizados —respondió Ugonio.

—Gfrrrlûlbh —apostilló Ciacconio.

Así que Robleda no había robado las llaves y las perlitas, ni había estado en los subterráneos, tampoco había perdido la hoja de la Biblia ni sabía nada de la via dei Chiavari ni de Komarek, ni aún menos del señor de Mourai, es decir, de Nicolás Fouquet. O, mejor dicho, ya no había motivo para sospechar nada de nadie, pues su largo parlamento acerca de la profecía de San Malaquías había sido puramente casual. En una palabra, estábamos en el punto de partida.

De todas formas, habíamos descubierto que el túnel D desembocaba en una vivienda grande y espaciosa, cuyo propietario era arquiatra pontificio. Empero, otro misterio había surgido aquella noche. Al hallazgo de la hoja de la Biblia se había sumado, en efecto, el descubrimiento de la ampolla de sangre, que alguien sin darse cuenta (o quizá adrede) había perdido en el túnel que llevaba a la casa de Tiracorda.

—¿Creéis que la ampollita la extravió el ladrón? —pregunté al abate Melani.

En ese preciso instante, el abate tropezó con una piedra que sobresalía del suelo y cayó con violencia. Acudimos a levantarlo, pese a que rechazaba nuestra ayuda. Se quitó el polvo a toda prisa y, nervioso por lo ocurrido, despotricó largo rato contra los constructores del túnel, la peste, los médicos, la cuarentena y, para terminar, contra los dos inocentes saqueadores de tumbas que, cubiertos de todos esos insultos que no se merecían, cruzaron una mirada preñada de humillación.

Pude así, merced a aquel incidente en apariencia insignificante, advertir con claridad el inesperado cambio que, desde hacía un tiempo, había empezado a experimentar el abate Melani. Si en los primeros días sus ojos eran como saetas, ahora era frecuente verlo con la mirada perdida. Su paso firme se había vuelto cauto; el gesto seguro, vacilante. Sus razonamientos agudos e insinuantes eran a veces vencidos por dudas y reticencias. Habíamos, desde luego, entrado con éxito en la casa de Tiracorda, exponiéndonos a peligros muy serios, y también nos atrevíamos a explorar nuevas galerías casi a ciegas, ayudados más por el olfato de Ciacconio que por nuestros candiles. Pero, en general, era como si de vez en cuando viese que al abate le temblaba ligeramente la mano y que sus ojos se cerraban en una muda plegaria de salvación.

Esa nueva disposición de ánimo, que por entonces se manifestaba sólo a ratos como un derrelicto medio hundido, era bastante nueva en él. Es difícil situar con exactitud su génesis. No había surgido, en efecto, de ningún suceso en especial, sino de acontecimientos antiguos y nuevos que ahora se iban trabajosamente fraguando en una sola forma, eso sí, esquiva. La sustancia, en cambio, era negra y sangrienta, como el miedo que, estaba seguro, bullía en los pensamientos del abate Melani.

Del subterráneo D pasamos al túnel C, que sin duda merecía una exploración a fondo. Por el momento, sin embargo, dejando a nuestra derecha el ramal E, que llevaba al palacio de la Cancillería, íbamos a seguir recto.

Me percaté de la expresión absorta y sobre todo del silencio del abate Melani. Supuse que estaba meditando acerca de nuestros descubrimientos, de modo que decidí incitarlo con la curiosidad que él mismo había despertado en mí pocas horas antes.

—Habéis dicho que Luis XIV nunca ha odiado a nadie tanto como al superintendente Fouquet.

—Sí.

—Y que si hubiese descubierto que Fouquet no había muerto en Pignerol, sino que estaba vivo y libre en Roma, seguramente su cólera se habría desatado de nuevo.

—Exactamente.

—Pero ¿por qué tal ensañamiento?

—Todavía fue peor la furia del rey en los días del arresto y durante el proceso.

—¿El rey no se conformó con deshacerse de él?

—No eres el único que se lo pregunta. Y no has de asombrarte, pues aún nadie ha encontrado una respuesta, ni siquiera yo. Al menos por ahora.

El misterio del odio que Luis XIV albergaba hacia Fouquet, me contó el abate Melani, era en París materia de incesante discusión.

—Hay cosas que por falta de tiempo todavía no te he podido revelar.

Fingí que daba crédito a su justificación. Sin embargo, sabía que en ese preciso momento, debido a su nuevo estado de ánimo, Atto estaba dispuesto a ponerme al corriente de muchas cosas que siempre me había ocultado. Fue así como evocó los terribles días durante los cuales la soga por conjura ciñó el cuello del superintendente.

Colbert empieza a urdir su trama desde el día de la muerte del cardenal Mazzarino. Sabe que tendrá que actuar siempre detrás de la mampara del bien del Estado y la gloria de la monarquía. Sabe también que no cuenta con mucho tiempo: ha de proceder con celeridad, mientras el rey sea inexperto en finanzas. Luis ignora qué ha pasado realmente durante el gobierno de Mazzarino, cuyas maniobras ocultas se le escapan. El único que maneja los papeles del cardenal es Colbert, dueño de mil secretos. Y mientras altera los documentos y falsifica las pruebas, la Serpiente no pierde ocasión de instilar en el soberano, como un sutil veneno, motivos para desconfiar del superintendente. Entre tanto, halaga a éste con fingidas declaraciones de fidelidad. La maquinación surte efecto: tres meses antes de la fiesta en el castillo de Vaux, el rey ya medita deshacerse de su superintendente de Finanzas. Hay, empero, un último obstáculo: Fouquet, que también ocupa el cargo de Procurador General, tiene inmunidad parlamentaria. El Colubra, aduciendo la urgente necesidad de dinero por parte del rey, convence a la Ardilla de que venda su cargo.

El pobre Nicolás cae en la trampa: consigue un millón cuatrocientas mil livres y, no bien recibe un millón como anticipo, se lo entrega al rey.

—Cuando recibe el dinero, el rey dice: «Se ha puesto los grilletes con sus propias manos» —recordó amargamente Atto, sacudiéndose la tierra que ensuciaba sus mangas y examinando con malestar el desgastado encaje de los puños.

—¡Es horrible! —exclamé sin poder contenerme.

—No tanto como crees, chico. El joven rey estaba probando por primera vez su poder. Eso sólo se puede hacer imponiendo la voluntad real, y a veces la injusticia. ¿Qué alarde de poder sería favorecer a los mejores, a los destinados a las cumbres por sus propios merecimientos? No, poderoso es aquel que consigue elevar al mediocre y al malvado por encima de los sabios y los buenos, subvirtiendo únicamente con su capricho el curso natural de las cosas.

—Pero ¿Fouquet no sospechó nada?

—Es un misterio. Distintas personas le advirtieron de que algo se estaba tramando a sus espaldas, pero él tenía la conciencia tranquila. Recuerdo que respondía, sonriente, con las palabras de uno de sus antecesores: «Los superintendentes están hechos para ser odiados». Odiados por los reyes, que siempre reclaman más dinero para guerras y ballets; y odiados por el pueblo, que tiene que pagar los impuestos.

Fouquet, prosiguió Atto, supo incluso que algo importante debía ocurrir en Nantes, donde poco después acabaría esposado, pero no quiso encarar la realidad: se convenció de que el rey estaba a punto de mandar arrestar a Colbert, no a él. Una vez en Nantes, sus amigos lo convencieron de que se alojase en una casa que contaba con un pasadizo subterráneo. Era un antiguo acueducto que salía a la playa, donde una embarcación con todo lo necesario estaba preparaba para zarpar en cualquier momento y ponerlo a salvo. En los días siguientes, Fouquet vio que las calles contiguas a la casa se llenaban de mosqueteros. Entonces empezó a abrir los ojos, pero dijo a sus partidarios que nunca huiría: «He de correr el riesgo: no puedo creer que el rey quiera mi perdición».

—¡Fue un error garrafal! —exclamó Atto—. El superintendente sólo conocía la política de la confianza, y no se había dado cuenta de que su época había sido arrasada por la ruda política de la sospecha. Mazzarino había muerto, todo era diferente.

—¿Cómo era Francia antes de que Mazzarino muriese?

El abate Melani suspiró y respondió:

—Era, era… Era la vieja y buena Francia de Luis XIII. Un mundo, ¿cómo te diría yo?, más abierto y en movimiento, en el que parecía que la libertad de palabra, de juicio, la alegre originalidad, la actitud audaz y el equilibrio moral reinarían siempre. Era la Francia de los círculos preciosos de madame de Sévigné y de su amiga madame de La Fayette, así como la de las sentencias de La Rochefoucauld y los versos de Jean de La Fontaine. Nadie podía prever el dominio gélido y absoluto del nuevo rey.

A la Serpiente le bastaron seis meses para destruir a la Ardilla. Tras el arresto, Fouquet se marchitó durante tres meses en la cárcel antes del juicio. En diciembre de 1661 fue constituido el Tribunal de Justicia que lo procesaría. Estaba integrado por el canciller Pierre Séguier, el presidente Lamoignon y veintiséis miembros elegidos de los parlamentos regionales y entre los refrendarios.

El presidente Lamoignon abrió la primera sesión describiendo con trágico énfasis la miseria que atormentaba al pueblo de Francia, gravado cada año con nuevos tributos y extenuado por el hambre, las enfermedades y la desesperación. A todo ello se sumaban las malas cosechas de los últimos años, que habían empeorado la situación. En muchas provincias la gente moría literalmente de hambre, mientras la mano rapaz de los recaudadores de impuestos no conocía piedad y se extendía hasta las pobres aldeas con creciente avidez.

—¿Qué tenía que ver la miseria del pueblo con Fouquet? —pregunté.

—Tenía que ver, tenía que ver. Permitía introducir y validar un teorema: en el campo, la gente se moría de hambre porque Fouquet se había enriquecido de una forma escandalosa con el dinero del Estado.

—¿Y no era verdad?

—Por supuesto que no. Primero: Fouquet no era realmente rico. Segundo: en cuanto acabó en Pignerol, la miseria en las aldeas francesas empeoró aún más. Pero escucha la continuación.

Cuando el proceso comenzaba, se invitó a los ciudadanos, mediante un anuncio que fue leído en todas las iglesias del reino, a denunciar a aduaneros, recaudadores de impuestos y licitadores que hubiesen cometido abusos. Un segundo anuncio prohibía a esos intrigantes abandonar sus ciudades. Si lo hacían, serían acusados inmediatamente de peculado, un delito que se castiga con la muerte.

El efecto que se obtuvo fue enorme. Todos los licitadores, aduaneros y recaudadores de impuestos fueron enseguida señalados al pueblo como criminales; el riquísimo superintendente de Finanzas Nicolás Fouquet se convirtió entonces, automáticamente, en jefe de una banda de forajidos, además de en culpable del hambre del pueblo.

—No podía haber una falsedad mayor: Fouquet había advertido siempre a la Corona, aunque en vano, sobre el peligro de imponer impuestos demasiado altos. Cuando fue enviado como intendente de Finanzas al Delfinado, con la misión de sacar más dinero a aquella gente porfiada, Mazzarino tuvo incluso que destituirlo. En efecto, tras concienzudas averiguaciones, Fouquet concluyó que los tributos en aquella región eran insoportables, y osó mandar a París solicitudes oficiales de desgravaciones fiscales. Los parlamentarios del Delfinado se movilizaron en masa para defenderlo.

De aquellos tiempos, sin embargo, ya nadie parecía acordarse. En el proceso contra el superintendente se leyeron los cargos, nada menos que noventa y seis al principio, que el juez redactor tuvo la prudencia de reducir a diez: ante todo, haber concedido al rey préstamos falsos, sobre los cuales había indebidamente percibido intereses. Segundo, haber confundido ilícitamente el dinero del rey con el suyo propio, utilizándolo para fines privados. Tercero, haber recibido de los licitadores más de trescientas mil livres por otorgarles condiciones de favor, y haber cobrado personalmente, con otros nombres, el importe de algunos tributos. Cuarto, haber endosado al Estado viejas letras de cambio caducadas por dinero en efectivo.

Al inicio de los debates, el odio del pueblo contra Fouquet se desató con extrema virulencia. Al día siguiente del arresto, los guardias que lo escoltaban tuvieron que tomar precauciones y evitar algunas aldeas, donde el enfurecido gentío estaba dispuesto a desollarlo vivo.

El superintendente, encerrado en su minúscula celda, aislado de todo y de todos, aún no se da cuenta de cuan profundo es el abismo en el que ha caído. Su salud empeora y pide que le envíen un confesor; manda memoriales de disculpa al rey; cuatro veces le suplica en vano que lo reciba; hace circular cartas en las que aboga en favor de su causa con orgullo; se ampara en la ilusión de que el incidente pueda cerrarse honrosamente. Todas sus peticiones son rechazadas, y Fouquet empieza a comprender que en el muro de hostilidad que han levantado el rey y Colbert no se abre ninguna rendija.

Este último, mientras tanto, maniobra entre bastidores: hace que los miembros del Tribunal de Justicia se presenten ante el rey, donde los somete a sugerencias, presiones y amenazas. Procede peor con los testigos, muchos de los cuales son a su vez investigados.

De repente fuimos interrumpidos por Ugonio. Nos señaló una trampilla, por la que él mismo y Ciacconio habían bajado hacía unas semanas, descubriendo así el túnel que en ese momento recorríamos.

—¿Dónde se abre la trampilla?

—En el trasero del subpanteonio.

—Recuérdalo, chico —me dijo Atto—. Esta trampilla conduce, si he entendido bien, a algún subterráneo situado detrás del Panteón. Luego se llega a un patio privado y, por último, hay que utilizar alguna de vuestras llaves para abrir la reja, ¿no es así?

Con una sonrisa zafia y satisfecha Ugonio asintió, aunque precisó que no hacía falta ninguna llave, porque la reja siempre estaba abierta. Una vez al tanto de esas novedades, reanudamos todos la marcha, y el abate Melani continuó con su relato.

Fouquet se defendió solo durante el proceso, sin abogado. Su parlamento fue torrencial; los reflejos, rapidísimos; los argumentos, sutiles y persuasivos; la memoria, infalible. Sus papeles habían sido secuestrados y probablemente expurgados de lo que podía convenir a su defensa. Pero el superintendente se defendió como únicamente él habría sabido hacerlo. Para cada réplica tuvo una respuesta inmediata. Fue imposible conseguir que se contradijera.

—Como ya te he dicho, se descubrió que algunas pruebas documentales fueron falsificadas por Berryer, un hombre de Colbert. Y al final el sumario, una montaña de papeles, no permitió probar ninguno de los cargos contra Fouquet. Más bien salieron a la luz responsabilidades e implicaciones de Mazzarino, cuya memoria, sin embargo, debía quedar sin mácula.

Colbert y el Rey, que confiaban en una justicia totalmente sumisa, rápida y feroz, no previeron que muchos jueces del Tribunal, antiguos admiradores de Fouquet, se negarían a convertir el proceso en una simple formalidad.

El tiempo pasó veloz: entre una audiencia y otra transcurrieron tres largos años. Los apasionados alegatos de Fouquet eran una atracción para todos los parisinos. El pueblo, que quería lincharlo cuando fue arrestado, poco a poco empezó a añorarlo. Colbert no se detenía ante nada con tal de recabar impuestos, que servían para financiar nuevas guerras y terminar el palacio de Versalles. Los campesinos sufrían más vejaciones, persecuciones, ahorcamientos. La Serpiente aumentó la presión fiscal mucho más de lo que nunca se había atrevido a hacer Fouquet. Además, el inventario de los bienes que éste poseía en el momento del arresto demostraba que las cuentas del superintendente estaban en pasivo. Todo el esplendor del que se rodeaba sólo había servido para arrojar polvo a los ojos de los acreedores, ante los que se había expuesto personalmente, pues ya no sabía cómo afrontar los gastos de guerra de Francia. Así, había contraído deudas en su nombre por valor de dieciséis millones de livres, contra un patrimonio en tierras, casas y cargos estimado en no más de quince millones.

—¡Nada en comparación con los treinta y tres millones netos que Mazzarino dejó en herencia a sus sobrinas! —comentó Atto enardecido.

—Entonces Fouquet habría podido salvarse —observé.

—Sí y no —respondió el abate justo cuando nos detuvimos para rellenar de aceite uno de los dos candiles—. Ante todo, Colbert logró impedir que los jueces viesen el inventario de los bienes de Fouquet. El superintendente pidió en vano que los incluyesen en el sumario. Además, inmediatamente después del arresto se produjo el descubrimiento que lo perdió.

Era el último cargo, que nada tenía que ver con malversaciones financieras u otros asuntos de dinero. Se trataba de un documento hallado durante el registro de la casa de Fouquet en Saint-Mandé, oculto tras un espejo. Era una carta de 1657, cuatro años antes del arresto, dirigida a amigos y parientes. En la misiva, el superintendente ponía de manifiesto la angustia que sentía por la creciente desconfianza que le mostraba Mazzarino y por las maniobras con que sus enemigos buscaban su ruina. Fouquet daba a continuación instrucciones sobre lo que había que hacer en el caso de que Mazzarino lo mandase encarcelar. No era un plan de rebelión, sino de diestra agitación política destinada a alarmar al cardenal para obligarlo a negociar, pues Fouquet sabía que Mazzarino era propenso a retroceder para evitarse problemas.

A pesar de que en el documento no se hablaba en ningún momento de sublevación contra la Corona, la acusación lo presentó como el proyecto de un golpe de Estado. Algo semejante a la Fronda, en una palabra, que todos los franceses recordaban perfectamente. Siempre según la acusación, los rebeldes iban a reunirse en la isla fortificada de Belle-Île, propiedad de Fouquet. Fueron entonces enviados emisarios de los investigadores a la costa bretona, donde está Belle-Île, quienes se esforzaron en presentar como pruebas de culpabilidad las obras de fortificación, los cañones y los depósitos de pólvora y municiones.

—Pero ¿por qué había fortificado la isla Fouquet?

—Era un genio del mar y de la estrategia marina, y proyectaba utilizar Belle-Île como base de apoyo contra Inglaterra. Hasta había pensado edificar una ciudad, cuyo puerto natural, en un punto especialmente favorable, debía arrebatar a Amsterdam todo el tráfico comercial del norte, con lo que prestaría un gran servicio al rey y a Francia.

Fouquet, pues, al que habían arrestado por peculado, acabó siendo juzgado por subversivo. Y eso no fue todo. En Saint-Mandé se encontró además un cajón de madera, cerrado con un candado, que contenía la correspondencia secreta del superintendente. Los comisarios del rey hallaron allí los nombres de todos los partidarios más fieles del acusado, y muchos se estremecieron de pavor. La mayoría de las cartas fueron entregadas al rey, y luego pasaron a manos de Colbert. Éste conservó muchas, pues sabía perfectamente que le podían valer para muchos chantajes. Sólo algunos papeles, que Colbert pudo seleccionar con toda tranquilidad, fueron quemados para no comprometer a ciertas personas ilustres.

—¿Creéis entonces —interrumpí la narración— que las cartas de Kircher que descubristeis en el despacho de Colbert estaban en ese cajón?

—Es probable.

—¿Y cómo terminó el proceso?

—Fouquet había pedido la recusación de varios jueces. Por ejemplo, de Pussort, tío de Colbert, que se empeñaba en llamar a la Serpiente «mi parte». Pussort atacaba a Fouquet tan groseramente que le impedía responder, lo que ponía nerviosos a los otros jueces.

En el tribunal estaba también el canciller Séguier, que durante la revuelta de la Fronda había tomado partido a favor de los insurrectos contra la Corona. Fouquet observó: ¿cómo puede Séguier juzgar un crimen de Estado? Al día siguiente, todo París aplaudió el brillante ataque del imputado, pero su recusación no fue aceptada.

El público empezaba a rumorear: no había día en que no se acusase a Fouquet de algo nuevo. Sus acusadores estiraban tanto la cuerda que se iba a quebrar antes de estrangularlo.

Se acercó, así, a las horas decisivas. El rey invitó personalmente a algunos jueces a dejar el proceso. El propio Talón, que en las actuaciones había mostrado mucho celo pero no había logrado grandes frutos, tuvo que ceder su puesto a otro procurador general, Chamillart. Fue éste el que se encargó de exponer las conclusiones al Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 1664. Chamillart pidió que se condenase a Fouquet a la horca y a la devolución de todas las sumas ilícitamente sustraídas al Estado. A continuación, los relatores del proceso presentaron su alegato de defensa. El juez Olivier d’Ormesson, inútilmente coaccionado por Colbert, habló apasionadamente durante cinco días, arremetió contra el falsificador Berryer y sus mandantes y concluyó pidiendo la condena al exilio: la mejor solución posible para Fouquet.

El segundo relator, Sainte-Hélène, tuvo un discurso de tonos más lánguidos y sumisos, pero pidió la pena de muerte. Luego tuvieron que pronunciar su veredicto todos los jueces.

La ceremonia fue larga, desgarradora, para algunos funesta. El juez Massenau se hizo llevar a la sala a pesar de que había sufrido una grave indisposición, mientras murmuraba: «Más vale morir aquí». Votó por el exilio. El juez Pontchartrain había resistido a las tentaciones y a las amenazas de Colbert: también votó por el exilio, con lo que arruinó su carrera y la de su hijo. El juez Roquesante terminó su carrera (¡él sí!) en el exilio por no votar la pena capital.

Al final, sólo nueve de los veintiséis comisarios eligieron la condena a muerte. La cabeza de Fouquet estaba a salvo.

La noticia del veredicto que salvaba a Fouquet y le devolvía la libertad, aunque fuera de Francia, se recibió en París con un regocijo y una alegría enormes.

Pero fue entonces cuando Luis XIV entró en juego. Poseído por la rabia, se opuso resueltamente al exilio. Anuló la sentencia del Tribunal de Justicia, frustrando así los tres largos años del proceso. Con una decisión sin precedentes en la historia del reino de Francia, el Rey Cristianísimo aplicó al revés el derecho real de conmutar las sentencias, que hasta entonces se había empleado para conceder la gracia: condenó a Fouquet a cadena perpetua, que debía cumplir en total aislamiento en la lejana fortaleza de Pignerol.

—París se aterrorizó. Nadie ha entendido nunca el motivo de aquel gesto. Era como si el rey albergase contra Fouquet un odio secreto e invencible —dijo el abate Melani.

Luis XIV no tuvo bastante con destituirlo, humillarlo, despojarlo de todos sus bienes y encarcelarlo en los confines del suelo francés. El propio rey saqueó el castillo de Vaux y la residencia de Saint-Mandé, y decoró su palacio con los muebles, las colecciones, las telas, los oros y los tapices de Fouquet. Además, donó a la biblioteca real los trece mil preciosos volúmenes que el superintendente había seleccionado amorosamente durante años de estudios e investigaciones. Todo ello no valía menos de cuarenta mil livres.

A los acreedores de Fouquet, que de pronto empezaron a aparecer por todas partes, les habían quedado las migajas. Uno de ellos, un herrero llamado Jolly, entró en Vaux y en las otras residencias, donde con sus propias manos arrancó furiosamente todas las fundas de preciado cuero; luego desenterró y se llevó las modernas cañerías hidráulicas de plomo, sin las cuales los parques y jardines de Vaux perdían casi todo su valor. Otras cien manos rabiosas arrasaron con estucos, ornamentos y lámparas. Al final de la rapiña, las gloriosas residencias de Nicolás Fouquet parecían dos conchas vacías: la prueba de las maravillas que contenían ya no figura sino en los inventarios de sus perseguidores. Y las posesiones de Fouquet en las Antillas fueron devastadas por los empleados que el superintendente tenía en ultramar.

—¿El castillo de Vaux era tan hermoso como el palacio de Versalles? —pregunté.

—Vaux se adelanta a Versalles en al menos cinco años —respondió Atto con calculado énfasis—. Y, en muchos sentidos, es su inspiración. No puedes ni imaginarte la congoja que sienten las personas cercanas a Fouquet cuando hoy, al ir a Versalles, reconocen los cuadros, las estatuas y las otras maravillas que pertenecían al superintendente, y disfrutan aún de su gusto refinado y sólido… —Atto calló, pero tuve la impresión de que lo hizo porque no podía contener las lágrimas—. Hace unos años, madame de Sévigné fue en peregrinación al castillo de Vaux —continuó el abate—. Ahí la vieron llorar largo rato por la destrucción de todos aquellos tesoros y de su gran dueño.

El suplicio fue perfeccionado con el régimen carcelario. El rey ordenó que en Pignerol se prohibiese a Nicolás Fouquet hasta escribir o hablar con nadie, como no fuese con sus carceleros. Lo que el prisionero tuviese en la cabeza y en la lengua habría de guardárselo para sí. El único que podía escuchar su voz, anidada en los oídos de los guardianes, era el rey. Y si Fouquet no quería hablar con su verdugo, más le valía callar.

En París muchos empezaban a barruntar una explicación. Si Luis XIV hubiese querido acallar por toda la eternidad al prisionero, no habrían faltado ocasiones para servirle una sopa con los ingredientes oportunos…

Pero el tiempo pasaba y Fouquet seguía vivo. El asunto quizá fuese más complicado. El soberano anhelaba tal vez algo que el preso, en el frío silencio de la celda, seguía guardándose para sí. Un día, debía suponer el rey, las penurias de la cárcel lo harían hablar.

Ugonio llamó entonces nuestra atención. Distraídos por la conversación, habíamos olvidado que, en nuestra anterior visita a la casa de Tiracorda, Ciacconio había olfateado una presencia extraña. Ahora la nariz del saqueador de tumbas había vuelto a percibir algo.

—Gfrrrlûlbh.

—Mirante sudorante, senecto, despeluznado —explicó Ugonio.

—¿Sabe por casualidad decirnos qué ha desayunado? —preguntó en tono burlón Atto Melani.

Temí que el saqueador de tumbas se ofendiese, ya que su finísimo olfato nos había resultado muy útil hasta ese momento y aún podíamos necesitarlo.

—Gfrrrlûlbh —respondió, sin embargo, Ciacconio, tras empinar su nariz deforme y carnosa.

—Ciacconio ha narizqueado ubre de vaca —tradujo su compinche—, con potencialidad de huevo, jamón y vino blanco, y a lo mejor de calducho y azúcar.

Atto y yo cruzamos una mirada estupefacta. Era precisamente el plato que con tanto esmero había preparado yo mismo para los huéspedes del Donzello. Ciacconio no podía saber nada: empero, había sido capaz de discernir, en el rastro oloroso del desconocido, no sólo el olor de la ubre de vaca, sino incluso el aroma de otros ingredientes añadidos por mí. Si la nariz del saqueador de tumbas no se engañaba, concluimos incrédulos, estábamos siguiendo a un huésped del Donzello.

El relato sobre el proceso de Fouquet se había prolongado bastante, y entre tanto habíamos explorado un buen trecho del túnel C. Era difícil decir cuánto nos habíamos alejado del subsuelo de la piazza Navona y dónde nos encontrábamos en ese momento. Pero, aparte de unas leves sinuosidades, en el camino no habíamos descubierto ninguna desviación: así pues, habíamos seguido la única dirección posible. No bien efectuamos esas observaciones, todo cambió.

El terreno se volvió húmedo y resbaladizo y el aire todavía más denso y pesado, mientras en el tétrico silencio del túnel se oía un lejano crujido. Avanzamos con cautela. Ciacconio movía la cabeza como para manifestar impaciencia. Se percibía un olor nauseabundo que me resultaba familiar pero que aún no reconocía.

—Cloacas —dijo Atto Melani.

—Gfrrrlûlbh —asintió de mal humor Ciacconio.

Ugonio nos contó que los líquidos pútridos de las cloacas alteraban a su compinche, impidiéndole distinguir con claridad otros olores.

Un poco más adelante fuimos a dar a un auténtico aguazal. El leve hedor del principio era ahora mucho más intenso, y descubrimos por fin el motivo. En la pared de la izquierda había una grieta ancha y profunda de la que manaba un agua fétida y negra. El riachuelo bajaba luego por la pendiente del túnel, se filtraba por los lados o acababa devorado por la oscuridad, aparentemente sin fin, de nuestro subterráneo. Toqué la pared opuesta: estaba húmeda, y en las yemas de los dedos dejaba un ligero limo. Un detalle llamó nuestra atención. En el agua, boca arriba e indiferente a nuestra presencia, yacía una enorme rata.

—Occisionada —sentenció Ugonio dándole una patadita.

Ciacconio cogió la rata por la cola con dos de sus dedos como garfios y la balanceó. De la boca del roedor goteó sobre el agua gris un fino hilo de sangre. Ciacconio inclinó la cabeza y se puso a contemplar, con cara de asombro, el inesperado fenómeno.

—Gfrrrlûlbh —comentó meditabundo.

—Occisionada, desangrificada, enfermadiza —tradujo Ugonio.

—¿Cómo sabe que estaba enferma? —pregunté.

—Ciacconio quiere mucho a esos animalitos, ¿no es verdad? —intervino el abate Melani.

Ciacconio hizo un gesto afirmativo con la cabeza, descubriendo con una sonrisa ingenua y bestial sus horribles dientes amarillentos.

Continuamos la marcha, dejando atrás el trecho del túnel que la cloaca había convertido en un lodazal. Todo hacía pensar que la infiltración era reciente y que en condiciones normales no habríamos encontrado rastros de agua. Al rato topamos con otras tres ratas muertas, más o menos de las mismas dimensiones que la primera. Ciacconio las examinó: todas habían perdido la misma cantidad de sangre, lo que se debía atribuir, según los saqueadores, a algún tipo de enfermedad. Aquél era nuestro enésimo encuentro con la sangre: primero la mancha en la hoja de la Biblia, luego la ampollita, y ahora las ratas.

Poco después la exploración fue bruscamente interrumpida por un nuevo imprevisto. En esta ocasión no se trataba de una infiltración, sino de un curso de agua de apreciable caudal que recorría impetuoso un túnel perpendicular al nuestro. Era, sin duda, un río subterráneo, que probablemente arrastraba las deyecciones que solían verterse a las cloacas. Sin embargo, no despedía el hedor que un poco antes tanto había molestado a Ciacconio

Decepcionados, tuvimos que darnos por vencidos. Era imposible seguir y ya había transcurrido mucho tiempo desde nuestra salida del Donzello. No era prudente ausentarnos de la posada durante tan largo intervalo, arriesgándonos a que detectaran nuestra ausencia. Así, ya extenuados, tomamos la decisión de volver sobre nuestros pasos.

Mientras invertíamos el sentido de la marcha, Ciacconio empinó la nariz para olfatear el aire una última vez. Atto Melani estornudó.