Cuarta Noche

ENTRE EL 14 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1683

En esa ocasión recorrimos con más seguridad y rapidez la serie de túneles situados bajo el Donzello. Llevaba conmigo la caña de pescar partida de Pellegrino, pero el abate Melani se opuso a inspeccionar la bóveda de los subterráneos, como hiciéramos cuando descubrimos la trampilla que llevaba a la cavidad superior. Nos aguardaba un importante encuentro, me recordó Melani, cuyas circunstancias desaconsejaban las demoras. Luego, al reparar en mi sombrío rostro, se acordó de que me había visto bajar de la torreta de Cloridia. Sonrió divertido y en un susurro entonó:

Speranza, al tuo pallore

so che non speri più.

E pur non lasci tu

di lusingarmi il core[9].

Como no tenía humor para bromas, decidí callar a Atto haciéndole la pregunta que me bullía en la mente desde que oyera a Brenozzi. El abate se detuvo de sopetón.

—¿Que si soy un abate? Pero ¿qué pregunta es ésa?

Me excusé y dije que estaba lejos de mi intención formularle despropósitos. Ocurría, sin embargo, que el señor Angiolo Brenozzi había discurrido durante largo rato desde la ventana con Stilone Priàso sobre muchos asuntos, como la conducta del Rey Cristianísimo con la Sublime Puerta y la Santa Sede, y que entre los múltiples razonamientos que se habían cruzado, el veneciano, entre otras cosas, había expresado la opinión de que Melani era tan abate como el conde Dönhoff.

—El conde Dönhoff… ¡Qué lince! —dijo sardónico el abate Melani, para enseguida explicarse—. Obviamente, no tienes la menor idea de quién es Dönhoff. Confórmate con saber que es el residente diplomático de Polonia en Roma, que en estos meses de guerra con el turco carga con una tremenda responsabilidad. Para que te hagas una idea, el dinero que Inocencio XI envía a Polonia para la guerra contra los turcos pasa por sus manos.

—¿Y qué tiene que ver con vos?

—No es más que una insinuación baja y mezquina. El conde Jan Kazimierz Dönhoff no es abate: es comendador de la Orden del Espíritu Santo, obispo de Cesena y cardenal del título de San Giovanni a Porta Latina. Yo, en cambio, soy abate de Beaubec, nombrado por Su Majestad Luis XIV y confirmado por el Consejo Real. En una palabra, según Brenozzi yo soy abate sólo merced a la voluntad del rey de Francia, y no a la del Papa. ¿Y cómo llegaron al asunto de los abates? —preguntó mientras reanudaba el camino.

Le hice un breve resumen de la conversación entre los dos, de cómo Brenozzi había explicado el creciente poder del rey de Francia, de cómo el soberano quería aliarse con la Sublime Puerta para complicarle la vida al emperador y tener campo libre en sus pretensiones de conquista, y cómo dicho plan le había granjeado la enemistad del Pontífice.

—Interesante —comentó Melani—, nuestro vidriero detesta a la Corona de Francia y, a juzgar por su hostil consideración, tampoco debe de albergar gran simpatía por un servidor. Convendrá no olvidarlo.

Luego me miró con los ojos muy apretados, a todas luces molesto. Sabía que me debía una explicación sobre su título de abate.

—¿Sabes qué es el derecho de regalía?

—No, don Atto.

—Es el derecho a nombrar obispos y abates, y a disponer de sus bienes.

—Es un derecho del Papa, pues.

—¡De eso nada, espera! —me paró Atto—. Abre bien los oídos, porque ésta es una de las cosas que han de servirte en el futuro, cuando seas gacetero. El tema es delicado: ¿quién dispone de los bienes de la Iglesia cuando éstos se hallan en el suelo de Francia? ¿El Papa o el rey? Atiende bien: se trata no sólo del derecho de nombrar obispos y de conceder beneficios y prebendas eclesiásticas, sino también de la posesión material de conventos, abadías, terrenos.

—Pues sí…, resulta difícil responder a eso.

—Lo sé. De hecho, hace cuatrocientos años, los Pontífices y los reyes de Francia ya disputaban por la cuestión, debido, obviamente, a que ningún rey cede voluntariamente un trozo de su reino al Papa.

—¿Y el problema se resolvió?

—Sí, pero la paz terminó cuando ascendió este Papa, Inocencio XI. En el siglo pasado, en efecto, los juristas llegaron por fin a la conclusión de que el derecho de regalía correspondía al rey de Francia. Y durante mucho tiempo nadie volvió a poner en entredicho el asunto. Ahora, sin embargo, dos obispos franceses, dos jansenistas, mira por dónde, lo han reabierto, y han sido inmediatamente apoyados por Inocencio XI. La disputa, pues, ha vuelto a empezar.

—O sea, que si no fuese por Nuestro Señor el Papa, la regalía no sería discutida.

—¡Por supuesto! Sólo a él se le podía ocurrir perturbar de manera tan torpe las relaciones entre la Santa Sede y el hijo primogénito de la Iglesia.

—Creo entender que vos, don Atto, habéis sido nombrado abate por el rey de Francia y no por el Papa —concluí disimulando mal mi sorpresa.

Me respondió con un refunfuño que significaba asentimiento, apretando el paso.

Tuve la clara sensación de que Atto Melani no quería profundizar más en el tema. Con todo, yo por fin había despejado la duda que había cobrado forma la vez que en la cocina escuché a Cristofano, Stilone Priàso y Devizé hablar del oscuro pasado de Atto. Una duda que se reafirmó cuando examiné el fragmento de la Biblia hallado por los saqueadores de tumbas. La escasa familiaridad del abate con las Sagradas Escrituras se avenía con las revelaciones sobre el derecho de regalía, que permitían al rey de Francia nombrar abate a quien se le antojase.

Así pues, no me encontraba con un genuino eclesiástico, sino con un simple cantante castrado que había recibido un título y una pensión de Luis XIV.

—No te fíes demasiado de los venecianos —dijo entonces Atto—. Para comprender su naturaleza basta ver cómo se comportan con los turcos.

—¿Qué queréis decir?

—La verdad es que los venecianos, con sus galeras cargadas de especias, tejidos y todo género de mercancías, siempre han tenido gran comercio con el turco. Ahora su comercio está en decadencia por la aparición de competidores mejores que ellos, como los franceses. Me puedo imaginar qué más ha dicho Brenozzi: que el Rey Cristianísimo quiere que caiga Viena para luego invadir los electorados alemanes y el imperio, y por último repartirlo todo con la Sublime Puerta. Por eso mismo Brenozzi ha mencionado a Dönhoff: pretendía insinuar que quizá yo mismo estoy en Roma para prestar ayuda a una conspiración francesa. Desde esta ciudad, en efecto, llega a Viena, por voluntad de Inocencio XI, el dinero para mantener a los asediados.

—Y no es así —dije casi pidiendo una confirmación.

—No estoy aquí para tender trampas a los cristianos, chico. Y el Rey Cristianísimo no conspira con el Diván —respondió gravemente.

—¿El Diván?

—Es lo mismo que decir la Sublime Puerta, los turcos, en una palabra. —Luego añadió con gesto serio—: Recuerda: los cuervos van en grupo; el águila vuela sola.

—¿Eso qué significa?

—Significa: razona con la cabeza. Si todos te dicen que vayas a la derecha, tú ve a la izquierda.

—Pero ¿según vos es lícito o no aliarse con los turcos?

Transcurrió un largo instante, después del cual Melani, sin mirarme, sentenció:

—No hay escrúpulo que pueda impedir hoy a Su Majestad renovar las alianzas que muchos reyes cristianos entablaron con la Puerta antes que él.

Pues sumaban decenas, explicó entonces, los reyes y príncipes que habían establecido pactos con la Puerta Otomana. Florencia, sólo por citar un ejemplo, pidió ayuda a Mahoma II contra Fernando I, rey de Nápoles. Venecia, para expulsar de Levante a los portugueses que entorpecían sus comercios, se sirvió de las fuerzas del sultán de Egipto. El emperador Fernando de Habsburgo no sólo fue aliado, sino también feudatario y tributario de Solimán, al que pidió, con indignas sumisiones, la investidura al trono de Hungría. Cuando emprendió la conquista de Portugal, Felipe II tranquilizó al vecino rey de Marruecos regalándole una posesión, con lo que dejó así tierras cristianas en manos de los infieles: y ello sólo para despojar a un rey católico. Hasta los papas Pablo III, Alejandro VI y Julio II, cuando así lo precisaron, solicitaron la ayuda del turco.

Desde luego, entre los padres casuistas y en las escuelas católicas se había formulado en repetidas ocasiones la pregunta de si aquellos príncipes cristianos habían incurrido en pecado. Empero, casi todos los autores italianos, alemanes y españoles pensaban que no, y habían llegado a admitir que un príncipe puede socorrer en periodo de guerra a un infiel contra otro príncipe cristiano.

—Su opinión —dijo el abate— se apoya en la autoridad y en la razón. La autoridad está en la Biblia: Abraham luchó por el rey de Sodoma, y David contra los hijos de Israel. Por no mentar la alianza de Salomón con el rey Hiram, y la de los macabeos con los lacedemonios y los romanos, que eran pueblos paganos.

Qué bien conocía Atto la Biblia, pensé, cuando ésta guardaba relación con la política.

—La razón, en cambio —proseguía mientras tanto el abate con tono convencido—, se funda en el hecho de que Dios es el autor de la Naturaleza y de la religión: por consiguiente, no cabe afirmar que lo que es justo por Naturaleza no lo es por religión, salvo que algún precepto divino nos obligue a creerlo. Ahora bien, en nuestro caso, no hay preceptos divinos que condenen tales alianzas, especialmente cuando son necesarias, y el derecho natural hace honestos todos los instrumentos razonables de los que depende nuestra conservación.

Terminada de ese modo su arenga doctrinal, el abate se quedó mirándome con ceño didáctico.

—¿Queréis decir que el rey de Francia se puede aliar con el Diván aduciendo legítima defensa? —pregunté algo dubitativo.

—Claro que sí: para proteger sus Estados y la religión católica del emperador Leopoldo I, cuyos mezquinos proyectos subvierten todas las leyes divinas y humanas. Leopoldo, en efecto, se ha aliado con la hereje Holanda, traicionando a la verdadera fe. Pero nadie ha dicho nada. Todos, en cambio, se lanzan enseguida de uñas contra Francia, solamente culpable de haberse rebelado contra la constante amenaza de los Habsburgo y los otros príncipes de Europa. Desde el principio de su reinado, Luis XIV lucha como un león para no ser aplastado.

—¿Para no ser aplastado por quién?

—Por los Habsburgo, ante todo, que lo cercan de Oriente a Occidente: por un lado, el imperio de Viena, por otro, Madrid, Flandes y los dominios españoles en Italia. Mientras desde el norte acechan las herejes Inglaterra y Holanda, dueñas de los mares. Y, por si eso no bastase, también el Papa es su enemigo.

—Pero si tantos Estados dicen que el Rey Cristianísimo es un peligro para la libertad de Europa, en el fondo habrá algo cierto. Vos mismo me dijisteis que él…

—Lo que yo te dije del rey no tiene nada que ver. Nunca hagas juicios concluyentes y analiza cada caso como si fuese el primero de tu vida. Recuerda que en las relaciones entre los Estados no existe el mal absoluto. Y, sobre todo, nunca deduzcas que una de las partes es proba porque la otra la condena: la mayoría de las veces ambas son culpables. Además, las víctimas, cuando se convierten en carniceros, cometen las mismas atrocidades. Acuérdate de esto, de lo contrario darás siempre palos de ciego. —El abate calló, como para reflexionar, y lanzó un melancólico suspiro—. No persigas al sol engañador de la justicia de los hombres —continuó con una sonrisa amarga—, que cuando lo alcances sólo encontrarás aquello de lo que creías haber huido. Únicamente Dios es justo. Guárdate cuanto puedas de quien en voz alta hace profesión de justicia y caridad, mientras en sus adversarios te señala al demonio. Ése no es un rey, sino un tirano; no es un soberano, sino un déspota; no es fiel al Evangelio de Dios, sino al del odio.

—¡Es tan difícil distinguir! —exclamé desconsolado.

—Menos de lo que crees. Ya te lo he dicho: los cuervos van en grupo, el águila vuela sola.

—¿Todas esas cosas me valdrán para ser gacetero?

—No. Obstaculizarán tu camino.

Avanzamos un trecho sin pronunciar palabra. Las máximas del abate me habían dejado atolondrado, y las meditaba en silencio. Me había sorprendido especialmente el ímpetu con que Melani había defendido al Rey Cristianísimo, de quien, cuando me narró el asunto Fouquet, me había presentado un semblante tan hosco y arrogante. Admiraba a Atto, aunque mi juventud no me permitía aún comprender plenamente las valiosas enseñanzas que me acababa de impartir.

—Sabe, en fin —añadió el abate Melani—, que el rey de Francia no necesita siquiera conspirar contra Viena: si el imperio cae, será por la vileza del propio emperador Leopoldo: cuando los turcos estuvieron demasiado cerca de Viena, huyó al crepúsculo como un ladrón, mientras el pueblo, desesperado y airado, la emprendía a puñetazos con su carruaje. Nuestro Brenozzi debería saberlo, dado que entre los que presenciaron aquella penosa escena se contaba el embajador veneciano en Viena. Si quieres, haz caso a Brenozzi; pero no olvides que cuando el papa Odescalchi convocó a Europa contra los otomanos, además de Francia, una sola potencia se echó atrás: Venecia.

Fue así como me vi forzado al silencio por partida doble. Atto Melani no sólo había echado por tierra de forma convincente las acusaciones de Brenozzi contra Francia, dirigiéndolas a Leopoldo I y a Venecia, sino que además había entendido claramente la sospecha que el vidriero había intentado instilar contra él. Sin embargo, no tuve tiempo de reflexionar sobre esa nueva prueba de sagacidad de mi acompañante: ya habíamos llegado al oscuro antro en el que, la víspera, Ugonio y Ciacconio nos habían tendido una celada. Pasados unos minutos, según lo acordado, aparecieron los dos saqueadores de tumbas.

Como notaría a continuación, era imposible saber con exactitud de dónde salían los dos tenebrosos seres. Por norma, su llegada era anunciada por un penetrante olor a cabra, a comida enmohecida, a paja húmeda o, más sencillamente, al hedor típico de los mendigos que deambulaban por las calles de Roma. Después, en la oscuridad se iba dibujando poco a poco su curvo perfil, que, para quien los viese por primera vez, sería como la epifanía de una criatura del Averno.

—¿Y a esto lo llamas un plano? —estalló colérico el abate Melani—. Sois un par de animales, eso es lo que sois. Chico, toma esto y úsalo para limpiarle el culo a Pellegrino.

Acabábamos de sentarnos los cuatro alrededor del candil, para concluir el trato acordado la noche previa, y el abate ya estaba fuera de sus casillas. Me pasó el trozo de papel que le había entregado Ciacconio, tras cuyo examen yo tampoco pude reprimir un gesto de enojo.

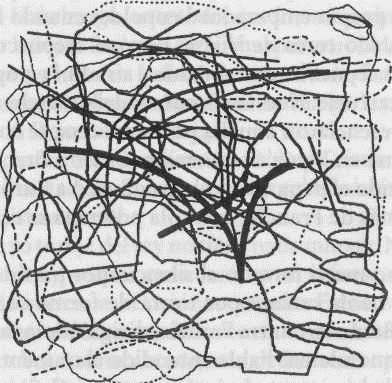

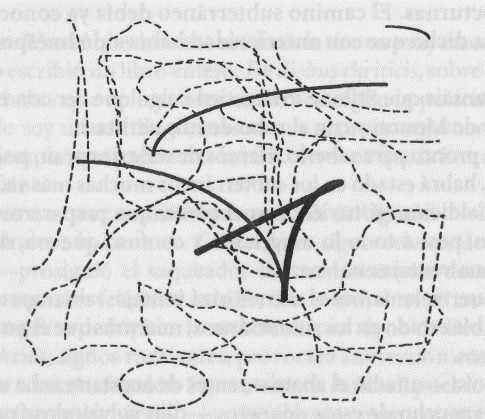

Habíamos establecido un trato con los saqueadores de tumbas: les devolveríamos el fragmento de la Biblia, que tenían en tanto precio, a condición de que nos preparasen un buen plano de los pasadizos por ellos conocidos que salían del subsuelo de la posada y recorrían las entrañas de la ciudad. Estábamos dispuestos a honrar nuestro compromiso (porque Atto además juzgaba que los saqueadores de tumbas podrían sernos útiles en otros momentos), y habíamos llevado con nosotros la hoja ensangrentada. Sin embargo, a cambio no recibimos más que una mugrienta piltrafa de algo que únicamente mucho tiempo atrás pudo ser papel. En ella sólo se veía un delirante garabato de centenares de líneas temblorosas e inextricables, en muchos de cuyos puntos se podía encontrar el principio pero no el final, perdido en las arrugas propias de aquella basura, que no tardaría mucho en desmenuzarse. Atto estaba desesperado y me hablaba como si los dos sujetos que teníamos delante, sólo dignos de su desprecio, ni siquiera existiesen.

—Tendríamos que haberlo imaginado. Quien se pasa la vida escarbando bajo tierra como un animal no es capaz de otra cosa. Sea como fuere, para movernos por aquí necesitamos su ayuda.

—¡Gfrrrlûlbh! —protestó Ciacconio, evidentemente ofendido.

—Calla, animal. Oídme bien: recuperaréis vuestra hoja de la Biblia sólo cuando yo lo diga. Conozco vuestros nombres y soy amigo del cardenal Cybo, el secretario de Estado del Papa. Puedo conseguir que no se conceda la auténtica a las reliquias que encontráis, y que nadie vuelva a comprar las porquerías que sacáis de aquí abajo. Así que contaremos con vuestros servicios de todos modos, Malaquías o no mediante. Y ahora mostradnos cómo se sale de aquí.

Consternados, los saqueadores de tumbas se estremecieron. Luego, quedamente, Ciacconio se puso en la vanguardia de nuestro cuarteto y nos indicó un punto indefinido en la oscuridad.

—No sé cómo lo hacen —susurró Atto Melani reparando en mi preocupación—, pero encuentran siempre el camino en la oscuridad, como las ratas, sin candil. Sigámoslos, no tengas miedo.

La salida del antro bajo la piazza Navona, a la que llegamos gracias a la guía de los dos saqueadores de tumbas, quedaba más o menos en el extremo opuesto de la escalinata por la que había que bajar desde el Donzello. Ahora bien, el hueco de la salida era tan bajo que hasta Ugonio y Ciacconio, pese a su joroba, que los deformaba y encorvaba horriblemente pero al tiempo les facilitaba la labor, tenían que ponerse en cuclillas para pasar. Atto imprecó por el esfuerzo y porque se acababa de ensuciar las mangas y las bonitas medias rojas con la tierra húmeda.

Resultaba curioso contemplar al abate, que pasaba el día recluido en su cuarto y la noche en el subsuelo, ataviarse siempre con las telas más preciadas: raso de Génova, sarga, ratina de España, burato, papalina rayada, camelote de Flandes, droguete, paño de Irlanda. Y todo con bordados de fino encaje, hojuelas, cañutillos, y guarnecido con flecos, blondas, borlas y galones. Lo cierto es que, como en sus baúles no había indumentos ordinarios, tenía que destinar aquellas espléndidas manufacturas a un fin miserable e incierto.

Una vez fuera del agujero, nos encontramos en un pasadizo semejante al que nacía en el Donzello. Antes, mientras yo salía (más fácilmente que los otros) por el estrecho pasaje, empezó a acuciarme una pregunta. Hasta entonces el abate Melani había demostrado gran interés en sorprender al ladrón de las llaves y de las margaritas, que tal vez tuviera algo que ver con la muerte del señor de Mourai. A mí, sin embargo, reiteradamente me había confiado que había ido a Roma para resolver el misterio de la supuesta presencia de Fouquet en la ciudad. Así, de repente me pregunté si la primera justificación era motivo suficiente para su celo en nuestras peregrinaciones nocturnas. Y poco faltó para que dudase de la segunda. Demasiado complacido por la posibilidad de estar cerca de aquel individuo, tan extraordinario como las circunstancias en que me había tocado conocerlo, decidí que todavía no era momento de responder a esos interrogantes. En ese ínterin, nos pusimos en marcha en la oscuridad, apenas ayudados por el tenue claror de nuestros dos candiles.

Tras recorrer pocas decenas de varas del nuevo túnel, llegamos a una bifurcación: a nuestra izquierda, un segundo pasadizo, de igual tamaño, se separaba del principal. A pocos pasos, otro camino: una especie de caverna, cuyo fondo quedaba oculto, se abría a nuestra derecha.

—Gfrrrlûlbh —dijo Ciacconio rompiendo el silencio en el que se había sumido el grupo desde el principio de la marcha.

—Explica —ordenó secamente Atto a Ugonio.

—Ciacconio dice que se puede escapotear también por este escapatorio.

—Bien. ¿Y por qué no lo hacemos?

—Ciacconio tiene ignorancia si vucedes quieren escapotear lo que se dice afuera por ese escapatorio o, quitando gotitas para no aumentar goteras, si su inclinación se inclina por un salidizo menos riesgoso.

—Quiere saber si preferimos salir por aquí o por otro sitio. ¿Y cómo quieres que lo sepa? Hagamos lo siguiente: echemos un vistazo aquí abajo y tratemos de averiguar lo que nos conviene hacer. No creo que sea tan difícil imaginarse cómo son estos malditos túneles.

—¿Gfrrrlûlbh? —preguntó intrigado Ciacconio a su compinche.

—Ciacconio no tiene sapiencia congruente de si ha inteligido por el rectilíneo —tradujo Ugonio a Atto.

—He dicho: echemos rápidamente un vistazo al túnel de aquí abajo, dado que no debe de ser muy complicado. ¿Todos de acuerdo?

Ugonio y Ciacconio estallaron entonces en una tremenda, bestial y casi demoníaca carcajada, reforzada por obscenos y jubilosos revolcones en el asqueroso barrizal por el que caminábamos, y por guturales gruñidos y aéreos escapes ventrales. Un grotesco y casi atormentado lagrimeo completaba el cuadro de los saqueadores de tumbas, incapaces de contenerse.

—Muy divertido —comentó con acritud el abate Melani, seguramente sabedor, como lo era yo, de que tan salvaje hilaridad era la venganza por las diatribas con que habíamos recibido el plano de la Roma subterránea que nos habían entregado.

Cuando el bestial revolcón tocó a su fin y los cazadores de reliquias se hubieron calmado, obtuvimos alguna aclaración.

Con el colorido idioma que le era propio, Ugonio contó que a su compañero y a él les había parecido sorprendente la idea de explorar breviter et commoditer los subterráneos de la zona, o incluso los de toda la ciudad, pues desde hacía muchísimos años los dos saqueadores de tumbas, e innumerables más como ellos, trataban de descubrir si las calles de la ciudad enterrada tenían un principio, un centro y un final, y si existía mente humana capaz de entenderla según un orden racional o, más modestamente, si había algún modo seguro, si uno tenía la desgracia de perderse en sus profundidades, de encontrar la salvación. Por ello, prosiguió Ugonio, el plano de la Roma subterránea que los dos saqueadores de tumbas nos habían preparado tendría que habernos resultado útil y grato. Nadie hasta entonces había intentado la audaz empresa de representar toda la Roma subterránea, y pocos, aparte de Ugonio y Ciacconio, podían presumir de un conocimiento tan profundo del enjambre de pasadizos y cavernas. Mas tan preciosa aplicación de subterráneos conocimientos (que, volvió a subrayar Ugonio, con certeza nadie más que ellos poseía), lamentablemente no había sido de nuestro agrado, así que…

Atto y yo nos miramos.

—¿Dónde está el plano? —preguntamos al unísono.

—Gfrrrlûlbh —respondió Ciacconio extendiendo desconsolado los brazos con voz casi apagada.

—Ciacconio anuencia la colérica repudiación de vuestrísimo altívico y cósmico decisionismo —dijo impasible Ugonio mientras su compinche bajaba la cabeza y, con una horrible regurgitación, vomitaba en la palma de la mano derecha una papilla en la que se distinguían, ay, algunos trozos del papelucho donde estaba trazado el plano. Nadie se atrevió a correr para rescatar el plano—. Cuando Ciacconio u otros dicen nones, para ser más padre que parricida, impepinablemente él agarra y zampa —explicó Ugonio.

Estábamos consternados. El plano (cuya importancia acabábamos de comprender) se lo había tragado Ciacconio, quien, según su colega, solía engullir todo lo que no era de su agrado o del de sus conocidos. El valioso dibujo, así digerido, se había perdido para siempre.

—Pero ¿qué más come? —pregunté estupefacto.

—Gfrrrlûlbh —dijo Ciacconio encogiéndose de hombros, con lo que quería decir que no daba mucha importancia a lo que pasaba el umbral de su boca.

Ciacconio nos informó luego de que la segunda bifurcación, la que empezaba en una especie de pequeña gruta y se desviaba a la derecha, llevaba a la superficie, pero después de un tramo bastante largo. Atto decidió que merecía la pena explorar la primera desviación, que conducía hacia la izquierda. Volvimos sobre nuestros pasos y entramos en el túnel. Sólo habíamos recorrido unas decenas de varas cuando Ugonio llamó la atención de Atto con un tirón.

—Ciacconio ha narizqueado a un mirante en el tunello.

—Los dos monstruos creen que hay alguien en las inmediaciones —dijo en voz baja Atto.

—Gfrrrlûlbh —confirmó Ciacconio señalando el pasadizo del que veníamos.

—Quizá nos sigan. Ciacconio y yo nos quedaremos aquí, a oscuras —decidió el abate Melani—. Y vosotros dos avanzaréis despacio con ambos candiles encendidos. Así podremos interceptarlo mientras sigue vuestra luz.

No acogí de buena gana la perspectiva de quedarme a solas con Ugonio, pero todos obedecimos sin rechistar. Melani y Ciacconio se quedaron ocultos en la oscuridad. De súbito, noté que el corazón me latía con fuerza y que respiraba con ansia.

Ugonio y yo, tras avanzar veinte o treinta pasos, nos detuvimos y aguzamos el oído. Nada.

—Ciacconio ha narizqueado a un mirante y un papilote —me musitó Ugonio.

—¿Un papel, quieres decir?

Ugonio asintió con la cabeza.

Entonces una figura se recortó débilmente en el túnel. Me preparé con todos los músculos para no sabía bien qué: para atacar, para defenderme de un asalto o, más probablemente, para huir.

Era Atto. Con la mano nos indicó que nos acercásemos.

—El desconocido no estaba siguiéndonos —anunció en cuanto llegamos a su lado—, avanza por su cuenta y acaba de entrar en el canal principal, el que sigue recto pasado el agujero estrecho. Nosotros vamos a seguirlo. Pero hemos de darnos prisa, si no lo perderemos.

Dimos alcance a Ciacconio, que nos esperaba inmóvil como una estatua, con la punta de la nariz empinada.

—Gfrrrlûlbh.

—Homuno, mochuelo, salutífero, despeluznado —sentenció Ugonio.

—Hombre, joven, sano y asustado —tradujo Atto murmurando para sí—. No soporto a estos dos.

Doblamos a la derecha para entrar de nuevo por el conducto principal, manteniendo encendido al mínimo un solo candil. Al cabo de unos minutos de camino, por fin entrevimos ante nosotros una lejana y tenue claridad. Era la luz de nuestra presa. Con un gesto, Atto me mandó que apagase el candil. Andábamos de puntillas, haciendo todo lo posible para no producir ningún ruido.

Seguimos durante un buen trecho al misterioso viajero, aunque sin poder avistarlo, pues el trazado del túnel se curvaba ligeramente hacia la derecha. Si nos adelantábamos más de lo debido, corríamos el riesgo de que nos descubriese y, en consecuencia, de que se nos escapase.

De pronto, debajo de mi pie resonó un leve crujido. Había pisado una hoja seca.

Paramos con el alma en vilo. También el individuo se había detenido. El túnel quedó en el más absoluto silencio. Luego oímos, cada vez más cerca, un rítmico susurro. Una sombra se separaba de la luz del perseguido para acercarse a nosotros. Nos preparamos para el enfrentamiento. Los dos saqueadores de tumbas permanecieron inmóviles, impenetrables gracias a sus capuchas. En medio de la penumbra vislumbré, en la mano de Atto, un lábil centelleo. No obstante el miedo, conseguí sonreír: era, seguramente, su pipa. Enseguida, en una curva del túnel, se produjo el descubrimiento.

Habíamos seguido a un monstruo. En el lado izquierdo de la cavidad, la luz del perseguido reveló la sombra de un horrible brazo torcido, seguido de un cráneo puntiagudo y oblongo, del que despuntaba una pelambrera atrozmente tupida y robusta. El cuerpo era informe y desproporcionado. Un ser infernal, al que habíamos esperado sorprender, se arrastraba amenazador hacia nuestro cuarteto. Nos quedamos petrificados. La silueta del monstruo dio uno, dos, tres pasos. Estaba a punto de salir de la curva del túnel cuando se detuvo.

—¡Lárgate!

Todos dimos un respingo, y poco faltó para que yo me desvaneciese. Alguien había gritado. La sombra se hizo enorme en la pared, deformándose más allá de cualquier lógica. Luego se redujo, adoptando una proporción normal justo cuando el ser aparecía en carne y hueso ante nuestros ojos.

Era una rata de las dimensiones de un perrito, de paso torpe e inseguro. En lugar de huir rápidamente al vernos (como la rata de alcantarilla con la que Atto y yo habíamos topado en nuestra primera incursión subterránea), el inmenso roedor avanzaba a duras penas, indiferente a nuestra presencia. Parecía hallarse en muy mal estado. El candil había proyectado su perfil, engrandeciéndolo, sobre la pared del túnel.

—Furcia asquerosa, me has asustado —dijo la voz. La luz volvió a alejarse de nosotros. Antes de que la oscuridad nos envolviese de nuevo, crucé una mirada con Atto. A él, como a mí, no le había costado reconocer en el perseguido la voz de Stilone Priàso.

Tras dejar atrás la rata agonizante, continuamos con paciencia el seguimiento. La sorprendente agnición desató en mí un torbellino de hipótesis y recelos. Sabía muy poco de Stilone Priàso, salvo lo que él mismo había contado. Decía que era poeta, si bien era evidente que no sólo de cármenes debía de vivir. Su indumentaria, aunque no ostentosa, demostraba que sus medios y su bienestar eran bastante superiores a los de un simple poetastro de ocasión. Siempre había sospechado que su verdadera fuente de dinero era otra. Y ahora su inexplicable presencia en los pasadizos subterráneos no hacía sino aumentar mis dudas.

Lo seguimos otro trecho, hasta el principio de una escalinata que subía y que de repente se hacía angosta y asfixiante. Estábamos casi a oscuras. Cuando nos colocamos en fila india, Ciacconio se puso delante, pues le resultaba muy fácil seguir las huellas de Stilone Priàso. Asimismo, adivinaba las variaciones del terreno, que me comunicaba a mí, segundo en la fila, con rápidos toques en el hombro.

Improvisamente Ciacconio se detuvo, para continuar enseguida la marcha. Las gradas habían terminado. Sentí que un aire nuevo me soplaba en el rostro. Por el leve eco que producían nuestros pasos, comprendí que nos hallábamos en un espacio sumamente amplio. Ciacconio titubeaba. Atto me pidió que encendiese el candil.

Me quedé estupefacto cuando, medio cegados por la luz, miramos a nuestro alrededor. Estábamos en una enorme cavidad artificial, de paredes llenas de frescos. En el centro descollaba un gran objeto marmóreo, que aún no conseguía distinguir con claridad. En aquel lugar desconocido, Ugonio y Ciacconio también parecían despistados.

—Gfrrrlûlbh —se quejó el segundo.

—El odorucho escondige al mirante —explicó el primero.

Se refería al fuerte olor a orina rancia que reinaba en el ambiente. Atto miraba fascinado las pinturas que se alzaban sobre nosotros. Se distinguían pájaros, rostros femeninos, atletas, ricas decoraciones florales y alegres frisos por todas partes.

—No tenemos tiempo —dijo reaccionando de pronto—. No puede desaparecer así.

Rápidamente encontramos dos salidas. Ciacconio dominaba de nuevo la situación y, guiado por su olfato, nos señaló cuál debíamos tomar. Así, con paso frenético nos condujo por un dédalo de salas que no pudimos observar tanto por la prisa como por la poca luz de nuestro candil. La falta de ventanas, de aire fresco y de presencia humana demostraba, empero, que aún nos hallábamos bajo tierra.

—Son ruinas romanas —dijo Atto con una chispa de emoción—, podríamos estar bajo el palacio de la Cancillería.

—¿De qué lo deducís?

—Estamos en un gran laberinto, lo que me hace pensar en un edificio de notables proporciones. Ten en cuenta que han demolido una parte del Coliseo y todo el arco de Jordán para disponer de suficiente material para construir la Cancillería.

—¿Habéis entrado alguna vez?

—Por supuesto. Conocía bien al vicecanciller cardenal Barberini, que además me pidió algunos favores. El palacio es magnífico y sus salas grandiosas, y la fachada de travertino tampoco está mal, aunque…

Tuvo que interrumpirse, porque Ciacconio nos hacía subir ahora por una escalinata que, insidiosamente privada de barandilla, daba al tétrico y oscuro vacío de otro gran antro. Los cuatro íbamos agarrados de la mano. La escalinata parecía no tener fin.

—¡Gfrrrlûlbh! —prorrumpió al cabo victoriosamente Ciacconio, empujando una puerta que daba a la calle. Fue así, medio muertos de miedo y de cansancio, como nos encontramos de nuevo al aire libre.

Me llené instintivamente los pulmones de aire, reanimado, tras cinco días de cuarentena en el Donzello, por el aire renovado y ligero de la noche.

• • •

Por una vez pude ser de ayuda, pues enseguida reconocí el sitio en el que estábamos: varias veces había ido allí con Pellegrino a comprar los víveres para el Donzello. Era el arco degli Acetari, situado cerca del Campo di Fiore y la piazza Farnese. Ciacconio, tras empinar de nuevo la nariz, nos llevó hacia la amplia explanada del Campo di Fiore. Caía una silenciosa llovizna. En la plaza sólo vimos a dos mendigos acurrucados en el suelo entre sus pobres pertenencias, y a un chico que empujaba un carrito hacia un callejón. Alcanzamos el extremo opuesto de la plaza, y de repente Ciacconio nos señaló un palacete. Estábamos en una calle que me resultaba familiar, pero cuyo nombre no recordaba.

En las ventanas del edificio no se veía ninguna luz. Sin embargo, una de sus puertas parecía entornada. La calle estaba despejada, pero, por mayor precaución, Ugonio y Ciacconio se colocaron a nuestros flancos. Nos acercamos: se oía, apagada, una voz lejana. Con suma cautela, empujé la puerta. Unos pequeños peldaños llevaban abajo, donde, detrás de otra puerta entreabierta, se adivinaba una habitación iluminada. De allí procedía la voz, que ahora tenía un interlocutor.

Atto me precedió por la escalera hasta que llegamos al final, donde reparamos en que estábamos caminando por una auténtica alfombra de papeles diseminados. Justo cuando Atto recogía uno, de súbito las voces se aproximaron más, hasta llegar casi a la puerta entornada.

—… y son cuarenta escudos —oímos decir a uno de los dos.

Echamos a correr escaleras arriba y ganamos la salida, aunque cuidándonos de entornar la puerta de la calle para no despertar sospechas. Nos escondimos, con Ugonio y Ciacconio, a la vuelta del palacete.

Habíamos acertado: por la puerta salió Stilone Priàso. Echó una ojeada a su alrededor y se encaminó rápidamente hacia el arco degli Acetari.

—¿Y ahora?

—Ahora abriremos la jaula —me respondió Atto. Musitó algo a Ugonio y Ciacconio, que respondieron con una sonrisa sórdida y cruel. Y enseguida, saltarines, fueron tras los pasos de Stilone.

—¿Y nosotros?

—Nosotros regresamos, pero con calma. Ugonio y Ciacconio nos esperarán en los subterráneos, una vez que hayan terminado un trabajito que les he encomendado.

Alargamos el trayecto para no pasar por el Campo di Fiore, donde alguien podía vernos. Nos hallábamos cerca de la embajada francesa, observó Atto, y nos exponíamos a que un guardia nocturno nos descubriese. Merced a sus contactos, el abate habría podido solicitar asilo. Sólo que, a esa hora, los guardias corsos de la embajada, en vez de prendernos, quizá hubieran preferido asaltarnos y degollarnos.

—Como a lo mejor sabes, en Roma existe la libertad de barrio: los corchetes pontificios y el alguacil no pueden arrestar a nadie en los barrios de las embajadas. Sin embargo, este sistema está facilitando mucho las cosas a ladrones y a asesinos fugitivos. Por eso ahora los guardias corsos no se andan con sutilezas. Por desgracia, mi hermano Alessandro, que es maestro de capilla del cardenal Pamphili, se ha ausentado estos días de Roma. De lo contrario, podría habernos brindado una escolta.

Volvimos al subsuelo. Gracias al Cielo, los candiles no se habían dañado. Nos encaminamos por el laberinto subterráneo en busca de la sala de los frescos, y cuando ya nos creíamos perdidos, los saqueadores de tumbas salieron de un recoveco y enseguida estuvieron a nuestro lado.

—¿La charla ha sido agradable? —preguntó Atto.

—¡Gfrrrlûlbh! —respondió Ciacconio con un guiño de satisfacción.

—¿Qué le habéis hecho? —inquirí con aprensión.

—Gfrrrlûlbh.

Su eructo me tranquilizó. Tenía la rara impresión de que comenzaba a comprender, aunque no sé bien cómo, el monocorde lenguaje del saqueador de tumbas.

—Ciacconio nada más ha despeluznado —aseguró Ugonio.

—Supon que nunca has visto a nuestros dos amigos —me explicó Atto—, y que de pronto te saltan encima gritando, a oscuras, en un subterráneo. Luego te piden un favor para dejarte en paz. ¿Tú qué harías?

—Les haría caso, por supuesto.

—Pues bien, ellos se han limitado a preguntarle a Stilone dónde ha estado esta noche, y por qué ha ido allí.

El resumen de Ugonio fue, más o menos, el siguiente. El pobre Stilone Priàso había ido al taller de un tal Komarek, que trabajaba esporádicamente en la imprenta de la Congregación de Propaganda Fide, y que de noche hacía algunos trabajos clandestinos por su cuenta para redondear su salario. Komarek imprimía gacetas, cartas anónimas, tal vez libros incluidos en el índice: cosas prohibidas, todas ellas, que se hacía pagar muy bien. Stilone Priàso le había pedido la impresión de unas cartas con pronósticos políticos, por encargo de un amigo de Nápoles. A cambio, ambos se repartirían las ganancias. Por ese motivo se encontraba en Roma.

—¿Y la Biblia, entonces? —preguntó Atto.

No, dijo Ugonio, de Biblias Stilone no sabía absolutamente nada. Y no se había llevado nada del taller de Komarek, ni siquiera un papel.

—Así que no fue él quien perdió la hoja ensangrentada en el subterráneo. ¿Estáis seguros de que ha contado la verdad?

—Gfrrrlûlbh —rió socarronamente Ciacconio.

—El mirante despeluznado se ha meanizado —explicó alegremente Ugonio.

Para completar su obra, los dos habían registrado a Stilone Priàso, al que encontraron un pequeño y ajado opúsculo que probablemente llevaba siempre bajo la ropa. Atto lo acercó a la luz del candil mientras nos poníamos en marcha hacia el Donzello.

TRATADO

ASTROLÓGICO

ACERCA DE LA INFLUENCIA DE LAS ESTRELLAS DEL CIELO

en provecho y perjuicio de las cosas inferiores durante todo

el año 1683

CALCULADO SOBRE LA LONGITUD Y LATITUD

de la Serma, ciudad de Florencia

POR BARTOLOMMEO ALBIZZINI FIORENTINO

y por él dedicado

al ilustrísimo Sr. y patrón muy respetable, el Sr.

GIO: CLAUDIO BUONVISI

Embajador de la Ilma. y Excma. República de Luca

ante el Sermo. Cosme III, Gran duque de Toscana.

—¡Caray, una gaceta astrológica! —exclamó Atto divertido.

Son faci le Stelle

che spirano ardore[10].

Gorjeó melodiosamente, suscitando en Ciacconio gruñidos de admiración.

—¡Bravo, canturrón caponizado! —aplaudió servil Ugonio.

—Un gacetero, ya me lo había imaginado —continuó Atto sin prestar atención a los saqueadores de tumbas—. Lo que no se me había ocurrido es que Stilone Priàso pudiese ser además un astrólogo judicial.

—¿Por qué sospechabais que Stilone era un gacetero?

—Intuición. De todas formas, no podía ser poeta. Los poetas son de humor melancólico, y si no tienen la protección de un príncipe o un cardenal, los reconoces enseguida. Buscan cualquier pretexto para leer sus cosas, visten mal, siempre intentan que los invites a tu mesa. Stilone, en cambio, posee la ropa, la palabra y los ojos de quien «tiene la barriga llena», como dicen en su tierra. Pero, a la vez, es de carácter reservado, igual que Pompeo Dulcibeni, y no dice sandeces, como el padre Robleda.

—¿Qué significa astrología judicial?

—Sabes aproximadamente lo que hacen los astrólogos, ¿verdad?

—Sí, más o menos: tratan de predecir el futuro por medio de las estrellas.

—En términos generales, es así. Pero eso no es todo. Conviene que recuerdes lo que me dispongo a decirte si realmente quieres ser gacetero. Los astrólogos se dividen en dos grupos: astrólogos puros y simples, y astrólogos judiciales. Ambos coinciden en admitir que las estrellas y los planetas, además de producir luz y calor, tienen virtudes ocultas, con las que causan ciertos efectos en los cuerpos inferiores. —Recorríamos ahora el largo y sinuoso túnel donde nos había aterrorizado la sombra de la rata de alcantarilla—. Pero los astrólogos judiciales llegan más lejos, hasta un terreno muy peligroso —dijo el abate Melani.

No se conformaban, en efecto, con reconocer la influencia de las estrellas y los planetas sobre las cosas naturales, sino que creían que aquélla afectaba también al hombre. Así, conociendo sólo la fecha y el lugar de nacimiento de un individuo, trataban de predecir los efectos celestes sobre su vida, como, por ejemplo, el carácter, la salud, las dichas y las desgracias, el día de su muerte, y así sucesivamente.

—¿Qué tiene eso que ver con los gaceteros?

—Mucho. Porque algunos astrólogos son también gaceteros y, sobre la base de las influencias de los astros, forjan predicciones políticas. Como hace Stilone Priàso, que imprudentemente va por ahí con un folletín de horóscopos en el bolsillo e imprime pronósticos de noche.

—¿Y está prohibido?

—Prohibidísimo. Los casos de castigos impuestos a astrólogos judiciales, o a amigos suyos, incluso eclesiásticos, son sumamente numerosos. Hace unos años el problema me intrigó y leí algo sobre el asunto. El papa Alejandro III, por ejemplo, suspendió durante un año a un cura que había recurrido a la astrología, y eso que éste perseguía el sacrosanto fin de encontrar el botín de un robo cometido en su iglesia.

Preocupado, me puse a dar vueltas entre las manos, a la luz del candil, el pequeño volumen que los saqueadores de tumbas le habían quitado a Stilone.

—Almanaques como éste —me dijo Atto— he visto docenas. Algunos tienen títulos como Bromas astrológicas o Fantasías astrológicas, para disipar cualquier sospecha sobre su seriedad, como la astrología judicial, que es capaz de influir en las decisiones políticas. Cierto es que, en sí mismos, son manuales inocuos con consejos y conjeturas para el año en curso. Ahora bien, nuestro Stilone muestra escasa prudencia al acudir —añadió en tono burlón el abate—, con el peligroso oficio que tiene, a tipografías clandestinas con cosas semejantes. —Asustado, inmediatamente tendí a Atto el fino librito—. No, no pasa nada por que te lo quedes —me tranquilizó.

Por prudencia, lo guardé de todas formas dentro de los pantalones, oculto bajo la capa.

—¿Vos creéis que la astrología puede realmente ayudar? —pregunté.

—Yo no. Pero sé que muchos médicos la tienen muy en cuenta. Sé que Galeno escribió un libro entero, De diebus chriticis, sobre las curaciones que había que aplicar a los enfermos según la posición de los planetas. No soy un astrólogo, mas sé que algunos argumentan, por poner un ejemplo, que para curar la bilis conviene que la Luna esté…

—En Cáncer.

A los dos nos sorprendió la intromisión de Ugonio.

—Hallándose la Luna en Cáncer, con signo celeste, de trino, o Mercurio —prosiguió el saqueador de tumbas en un denso farfulleo—, se purga con felicidad la bilis; con sextil, o trino en el Sol, la flema; con aspecto de Júpiter, la melancolía; en signo de Dragón, Capricornio, Aries, signos rumiantes, provocará subversión cuanto más se aproxime a la constitución Septentrional, Austral, pues los humores viciados fluyen en pareja, y los Aquilonales mayormente por impresión y compresión excitan la fluxión y la destilación, sin que se deba intentar la evacuación en aquellos que por flujos sean atacados; será, pues, del todo necesario observar los aspectos significativos, para no ser médico de pueblo, lograr más beneficios que maleficios y ser más padre que parricida, satisfaciendo así las conciencias, pues en el bautizado se acrecienta el júbilo cumpliendo la obligación, quitando gotitas para no aumentar goteras, aplicando las evacuaciones peritoneas, e indigentes, verbigracia, con el magisterio de Jalapa.

Callamos los dos, atónitos.

—Felicitaciones, tenemos un experto en astrología médica —comentó pasado un instante el abate Melani—. Pero, dime, ¿dónde has aprendido todas esas preciosas nociones?

—Gfrrrlûlbh —intervino Ciacconio.

—Hemos usufructuado los palindros con lecturillas de hojuelas.

—¿Hojuelas? —preguntó Atto. Ciacconio señaló el librito que tenía en la mano—. Ah, quieres decir libros. Ánimo, chico, no nos detengamos: temo que a Cristofano le dé por pasar revista en la posada. Sería difícil explicar nuestra ausencia.

—También Stilone Priàso está ausente.

—Creo que ya no. Después del encuentro con nuestros dos mostrencos, seguro que se ha ido tomando calzas a la posada.

Stilone Priàso, siguió razonando Atto, había llegado a Roma por su oficio de astrólogo judicial, o sea, para un negocio poco limpio. Necesitaba, pues, salir discretamente del Donzello durante las horas nocturnas. El camino subterráneo debía ya conocerlo, dado que había dicho que con anterioridad había sido huésped de la posada.

—¿Pensáis que Stilone Priàso tiene algo que ver con el asesinato del señor de Mourai y con el robo de mis perlitas?

—Es pronto para saberlo. Hemos de reflexionar un poco sobre él. Sin duda, habrá estado en los subterráneos muchas más veces que nosotros. Maldición, si tuviésemos el plano que prepararon Ugonio y Ciacconio, pese a todo lo mugriento y confuso que era, dispondríamos de una ventaja enorme.

Por suerte, teníamos al menos otra ventaja: sabíamos que Stilone Priàso había estado en los subterráneos, mientras que él no sabía nada de nosotros.

—Eso sí —añadió el abate—, antes de acostarte echa una ojeada: no me fío mucho de estos dos seres —dijo volviéndose para señalar las risueñas caras de los saqueadores de tumbas.

Recorrimos todo el pasadizo subterráneo hasta el estrecho agujero que llevaba a las ruinas del estadio de Domiciano, bajo la piazza Navona. Atto despidió allí a los dos saqueadores de tumbas, citándolos para la noche siguiente, una hora después de la puesta del sol, y prometiéndoles una compensación.

—Gfrrrlûlbh —protestó Ciacconio.

Los dos saqueadores de tumbas reclamaban que les devolviésemos la hoja de la Biblia. Pero Atto decidió conservarla, porque aún no habíamos descubierto su origen, y me la entregó para que la guardase bien. A cambio, sin embargo, ofreció a los saqueadores de tumbas una recompensa en dinero.

—Lo justo es justo; a fin de cuentas, el plano lo hicisteis —dijo cordialmente mientras sacaba el dinero.

Pero de pronto el abate abrió los ojos de par en par. Cogió un puñado de tierra y lo arrojó al hombro de Ciacconio, al que la sorpresa dejó paralizado. Luego tomó la hoja de la Biblia, la abrió y la apretó contra el rústico gabán del saqueador en el punto que acababa de manchar de tierra.

—Bestias, animales, cabrones —dijo mirándolos con desprecio. Los dos, con gesto humilde, estaban petrificados, a la espera de un castigo. En la hoja había quedado grabada una especie de intrincado laberinto, de formas familiares.

—Nunca volváis a hacerme algo así. Nunca. —Se quedó callado y enseguida se guardó en el bolsillo el dinero que iba a entregar a Ugonio y Ciacconio—. ¿Te das cuenta? —me dijo cuando se hubo disuelto el cuarteto—. Querían embaucarnos como a dos idiotas. Habían apretado la hoja contra esa especie de piel de cabra con la que se tapan. Luego sólo añadieron dos garabatos y sacaron el precioso plano de los subterráneos de Roma. Pero a mí nadie me toma el pelo tan fácilmente. He reconocido la figura central del plano porque era idéntica a un remiendo que Ciacconio tiene en el hombro. ¡Así los he descubierto!

No volvimos a pronunciar palabra y, exhaustos, cuando ya era noche cerrada, entramos en el Donzello.

Subía las escaleras, después de dejar a Atto, cuando en la segunda planta entreví una débil claridad procedente del cuarto de Stilone Priàso. Recordé que el abate Melani me había pedido que echase una ojeada al joven partenopeo. Acerqué la cara a la puerta entornada, con la intención de mirar en el interior.

—¿Quién es? —lo oí preguntar con voz trémula. Dije quién era y entré. Estaba agazapado en la cama, pálido y sucio de tierra. En la penumbra fingí que no me percataba de nada—. ¿Qué haces despierto a estas horas, chico?

—Mi amo tenía que hacer de vientre —mentí—. ¿Y vos?

—Yo he… tenido una pesadilla atroz. Dos monstruos me agredían en la oscuridad, y además me robaban mis libros y todo el dinero que llevaba encima.

—¿También el dinero? —pregunté recordando que Ugonio y Ciacconio no lo habían mencionado.

—Sí, y después me pedían… Bueno, me torturaban y no me dejaban en paz.

—Es terrible. Tendríais que descansar.

—No puedo, sigo viéndolos delante de mí —dijo tiritando y mirando a un punto indefinido de la oscuridad.

—Hace poco yo también tuve sueños raros —repliqué para tranquilizarlo—, cuyo significado era incomprensible.

—Significado… —repitió aturdido Stilone Priàso—. No puedes entender el significado de los sueños. Se necesita un experto en oniromancia. Pero uno auténtico, no un charlatán o una puta que lo único que quiere es desplumarte.

Sus palabras me sonrojaron y traté de cambiar de tema.

—Si no tenéis sueño, puedo haceros compañía un rato. Yo tampoco tengo ganas de dormir esta noche —propuse con la esperanza de poder entablar conversación con el napolitano y conseguir arrancarle alguna información útil para las pesquisas del abate Melani.

—No me disgustaría. Además, me vendría muy bien que cepillases mi ropa mientras me aseo.

Se puso de pie y, tras desvestirse, se dirigió a la jofaina, donde empezó a enjuagarse las manos y la cabeza enfangadas. En su lecho, donde me había dejado la ropa y un cepillo, vi un cuaderno con extraños dibujos. Al lado, algunos libros viejos, cuyos frontispicios pude leer: Myrotecium, Protoluz química resonante y, por último, Antilucerna física horoscopante.

—¿Sóis aficionado a la alquimia y a los horóscopos? —pregunté intrigado por aquellos títulos de oscuro significado.

—¡No! —exclamó Stilone volviéndose de golpe—. Lo único que pasa es que están escritos en rima y estaba consultándolos para inspirarme. Sabes que soy poeta, ¿no?

—Ah, claro —dije fingiendo que lo creía, ya con el cepillo en la mano—. Además, si no me equivoco, la astrología está prohibida.

—Eso no es exacto —rebatió molesto—. Sólo esta prohibida la judicial. —Para no asustarlo simulé la más absoluta ignorancia sobre la materia, y así Stilone Priàso, mientras se frotaba enérgicamente la cabeza, me repitió con aire doctoral todo lo que ya me había contado Atto—. En suma, hará medio siglo —concluyó—, el papa Urbano VIII desencadenó toda su cólera contra los astrólogos judiciales, después de que durante unos treinta años hubieran gozado de una tolerancia y un renombre crecientes, incluso entre cardenales, príncipes y prelados deseosos de pronósticos de buena fortuna. Fue un terremoto, hasta el punto de que aún hoy quien lee el destino de las estrellas corre riesgos muy serios.

—Lástima, pues ahora nos sería muy útil saber si vamos a perecer en un lazareto o si saldremos sanos y salvos del Donzello —dije para provocarlo. Stilone Priàso no respondió—. Con la ayuda de un astrólogo podríamos a lo mejor descubrir si el señor de Mourai murió de peste o fue envenenado, como afirma Cristofano —insistí—. Eso nos permitiría protegernos de futuras amenazas del asesino.

—Olvídalo. El veneno, más que cualquier otra arma mortal, queda oculto al ojo vigilante de los astros. Es más poderoso que cualquier ensayo de adivinación o previsión: si tuviese que matar a alguien, elegiría sin vacilar el veneno para no ser descubierto.

Tras esas palabras, empalidecí, por la impresión de que mis sospechas se confirmaban.

Astrólogos y veneno: me acordé de improviso de lo que, en la misma noche de la clausura de la posada, habían contado los huéspedes sobre venenos junto al cadáver del pobre señor de Mourai. ¿No se dijo acaso que los expertos en la preparación de pociones venenosas eran precisamente los astrólogos y los perfumistas? Y Stilone Priàso, pensé con un estremecimiento, era un gacetero astrólogo, como acababa de descubrir el abate Melani.

—¿Lo decís en serio? —reaccioné simulando un ingenuo interés—. ¿Conocéis algún caso de muerte por sospecha de envenenamiento, en el que no se ha podido prever nada en las estrellas?

—Sobre todo uno: el del abate Morandi —contestó rápidamente Stilone—. Fue el caso más espectacular.

—¿Quién era el abate Morandi? —pregunté ocultando mal mi ansiedad.

—Un fraile, además del mayor astrólogo de Roma —respondió lapidariamente.

—Un fraile astrólogo, ¿cómo es posible? —contesté afectando incredulidad.

—Te diré más: a finales del siglo pasado, el obispo Luca Gaurico fue el astrólogo oficial de la Corte de cuatro Papas. ¡Una época dorada, que desgraciadamente ya forma parte del pasado! —exclamó con un suspiro.

Me di cuenta de que se le estaba soltando la lengua.

—¿Después de lo del padre Morandi? —inquirí.

—Exacto. Has de saber que el padre Orazio Morandi, abate del monasterio de Santa Prassede, tenía, hará unos sesenta años, la mejor biblioteca astrológica de Roma: un auténtico punto de referencia para los astrólogos más conocidos de la época. Mantenía correspondencia con los literatos más renombrados de Roma, Milán, Florencia, Nápoles y otras ciudades, incluso de fuera de Italia. Eran muchos los hombres de letras y de ciencias que le pedían su parecer sobre los astros, y hasta el desventurado Galileo Galilei, cuando estuvo en Roma, fue su huésped.

En los días de los hechos, el abate Morandi, prosiguió Stilone, contaba algo más de cincuenta años: era elocuente, alegre, más alto que bajo, lucía una barba castaña y apenas tenía canas. Entonces la astrología se toleraba bastante. Existían leyes contra ella, pero prácticamente no se aplicaban. Sin embargo, sobre el abate corrían rumores poco honorables: se sospechaba, y no sin motivo, que era gacetero, aprovechando sus numerosos contactos fuera de la ciudad. En el Papado, en efecto, circulaban muchos opúsculos anónimos, impresos en otras localidades, llenos de noticias reservadas sobre la corte de Roma. Se creía que esos chismes los recogía y difundía Morandi, cuyo interés por las tramas políticas y los juegos de palacio era conocido en el Vaticano. Pero nadie había podido demostrar nunca que él era el artífice. Y ello no sólo porque fuese francamente difícil dar con el autor de las gacetas, sino porque la actividad de gaceteros y divulgadores de noticias, aunque prohibida, estaba en realidad ampliamente tolerada, y sólo rara vez se perseguía a los autores de las noticias y de las gacetas. Además estaba claro, por el tenor de los textos que esos escritos maldicientes contenían, que las fuentes que suministraban información al padre Morandi no podían ser sino mentes refinadísimas como las de los mismos secretarios de los príncipes y los cardenales; o incluso, lo que resultaba aún más creíble, las de sus propios señores.

La fama de Orazio Morandi alcanzó la cumbre cuando (corría el año 1630) el abate se empeñó en sostener, basándose en sus cálculos astrológicos, que el papa Urbano VIII Barberini moriría antes de que finalizase ese año. El abate, antes de propalar esa predicción, consultó con otros renombrados estudiosos de las estrellas. Éstos, tras rehacer los cálculos, llegaron al mismo resultado.

Únicamente hubo una voz discordante, la del padre Raffaello Visconti, profesor de matemáticas en Roma, el cual estimaba que el Papa, con tal de que no se expusiese a peligros, no moriría antes de que pasasen trece años, es decir, en 1643 o 1644. Al profesor, empero, no le hicieron mucho caso sus colegas, todos los cuales coincidían en la inminente desaparición del papa Barberini. La predicción del abate de Santa Prassede se extendió por Roma y las otras capitales en un santiamén. Como astrólogo gozaba de tanto crédito que algunos cardenales españoles se apresuraron a ir a Roma para tomar parte en el Cónclave, que ya se daba por seguro. El rumor se difundió también en Francia, hasta el punto de que el cardenal Richelieu tuvo que rogar a la corte de Roma que hiciese algo para poner fin a una situación tan engorrosa.

Así, el rumor llegó a oídos del propio Pontífice, a quien no le gustó nada saber, de aquel modo, que se le estaba acercando la hora postrera. El 13 de julio el papa Urbano VIII ordenó que se abriese un proceso contra el abate Morandi y sus cómplices. Dos días más tarde, Morandi fue encerrado en la cárcel de Tor di Nona, y su biblioteca y su habitación fueron selladas y registradas.

—Y aquí llega la sorpresa: se hallaron varios tratados astrológicos, pero ni rastro de gacetas ni de predicciones astrológicas, las únicas que habrían podido probar la voluntad de cometer delito, o incluso algún maleficio. El abate Morandi y sus hermanos habían sido previsores. El bochorno fue tremendo. Se perfilaba para el Papa un papelón en toda Europa —dijo en tono burlón Stilone Priàso.

—¿Y luego? —pregunté impaciente por escuchar la continuación, con la esperanza de descubrir por fin algo de interés para mis pesquisas subterráneas.

—Y luego entró en juego su abogado. ¿Quién puede traicionar y arruinar al hombre más sagaz, prudente y agudo? Su abogado. Recuérdalo, chico: es una regla que nunca cambiará.

El ilustrísimo abogado Teodoro Amayden —continuó Stilone Priàso no sin sarcasmo—, desde hacía largo tiempo representante legal del monasterio de Santa Prassede, acudió en ayuda del Papa. Amayden, a los pocos días del arresto de Morandi, fue a la librería de la Luna, en la piazza Pasquino, y, aparentando toda la ingenuidad de la que fue capaz, dijo ante varias personas que en el registro no se había encontrado nada, por la sencilla razón de que los frailes habían entrado oportunamente en el despacho por un pasadizo secreto tras desclavar un tabique (que el abogado describió con pelos y señales); que se habían llevado todos los escritos que podían comprometer al abate, una parte de los cuales habían quemado y el resto escondido. Tal circunstancia, añadió el abogado, le fue revelada por un criado al servicio de Morandi. Tras dejar de piedra a sus interlocutores con esas revelaciones, y sobre todo con el temerario modo de presentarlas, Amayden se marchó tranquilamente a su casa.

La noticia, obviamente, llegó enseguida a la mesa del juez, que mandó arrestar a los doce monjes de Santa Prassede y citó a Amayden.

—Aquel demonio de abogado —dijo Stilone con desagrado— tuvo las luciferinas agallas de confirmar en acta que había manifestado en público el secreto del tabique desclavado: «Dos días después de la detención del abate Morandi, cuando a mi casa vino Alessandro, servidor de dicho abate, me dijo que los padres habíanse llevado parte del despacho y quemado escritos. Con alegre cara díjome que la corte no hallaría cosa alguna contra el abate, pues nada quedaba, habiendo ellos quemado todos los escritos» —recitó Stilone Priàso con voz nasal para imitar al abogado traidor.

Ése fue el final. Poco después todos los frailes confesaron y, por último, el propio Morandi admitió que había elaborado el horóscopo del Papa y que había sido gacetero. Presionado por las preguntas del juez, dijo además los nombres de sus colegas y amigos, quienes a su vez denunciaron a otros.

—Y así se resolvió el proceso —dije.

—Al contrario —respondió Stilone Priàso—. Justo entonces las cosas empezaron a complicarse.

En el juego de las acusaciones de complicidad podían salir a la luz nombres incómodos: sobre todo de cardenales, con sus secretarios y allegados, quienes, una vez conocida la predicción de la próxima muerte de Urbano VIII, pidieron confirmación a las estrellas de la probabilidad de conseguir la Tiara. Ya en el primer interrogatorio, Morandi entregó a sus acusadores los nombres de algunos personajes encumbrados: un librito de sátiras, que recibió del secretario del Consistorio, habría pasado también por las manos del maestro del sagrado palacio vaticano; y le dio al bibliotecario del excelentísimo cardenal de los Médicis un discurso en forma de carta, con la generación del Papa, que copió del padre Raffaello Visconti, y fue también leído por el secretario del cardenal Antonio Barberini, sobrino del Pontífice…

Urbano VIII comprendió al punto qué se perfilaba en el horizonte: un escándalo que sumiría en el oprobio a todo el Consistorio, y en primer lugar a su propia familia. Así pues, se protegió enseguida, ordenando que los nombres de los Pontífices, los cardenales, los prelados e incluso de los laicos se omitiesen de las actas y fuesen indicados al margen en clave, o bien simplemente dejados en blanco en el texto. A él personalmente le correspondería la decisión de anotar o no esos nombres.

En cuanto los interrogatorios trasponían cierto límite, intervenían los omissis mandados por el Papa: «Yo conozco a muchos que saben de astrología. Vincenzo Bottelli fue mi maestro. Él me contó que muchos en el Palacio saben de astrología, como los cardenales *** , *** y ***, y además ***, ***, ***, así como *** y ***».

—¡En una palabra, cardenales por doquier! —exclamó Stilone—. El juez, cuando oía sobresaltado tantos ilustrísimos nombres, sabía perfectamente que esos comercios astrológicos los sostenían los propios purpurados, quienes se exponían, si por ventura sus criados se iban de la lengua, a la mayor deshonra. Y el descubrimiento supondría además el fin de las esperanzas, para quien las hubiese albergado, de poder ser un día elegido Papa.

—¿Y cómo acabó todo? —pregunté impaciente por saber qué relación guardaba toda aquella historia con el veneno.

—Oh, la Providencia tomó cartas en el asunto —respondió Stilone con una mueca expresiva—. El siete de noviembre de mil seiscientos treinta, el abate Morandi fue hallado muerto en su celda, de espaldas en su yacija, con el modesto sayo y las sandalias que había llevado toda su vida.

—¡Asesinado!

—Bueno, verificó la muerte uno de sus monjes, que no tiene dudas: no ve «ningún signo de enfermedad», y el difunto «ha muerto de muerte natural, es decir, de fiebre, lo que sé porque fui su ayudante mientras estuvo encarcelado». Y el abate, dice el monje, en los días anteriores estuvo enfermo.

A los seis días, el médico de la cárcel de Tor di Nora extiende su informe: Morandi murió después de doce días de enfermedad. En un primer momento, había tenido fiebre sextana, que se hizo maligna y luego mortal. «Nada me hace pensar en veneno», certifica el médico, cuya opinión es corroborada por otros dos colegas. Todos callan, sin embargo, sobre el hecho de que dos días antes ha muerto, tras idénticos padecimientos, otro preso detenido con Morandi, que ha comido con él un pastel de procedencia desconocida. Los rumores de un envenenamiento circulan con persistencia durante meses.

Pero ¿qué importaba ya? El padre Morandi había muerto y se había llevado consigo la tremenda carga de los vicios de toda la corte pontificia. Para gran alivio de todos, el velo, imprudentemente alzado, fue bajado a toda prisa.

Urbano VIII, mediante un breve documento escrito de su puño y letra, ordenó al juez que suspendiese la resolución del proceso, concedió la impunidad a los copistas, astrólogos y monjes, y mandó que no tomasen más acciones judiciales contra ellos.

Stilone Priàso calló y me miró. Se había secado y ya estaba metido en la cama, esperando en silencio mi reacción a su historia.

De modo que también en el caso del abate Morandi, como en el del señor de Mourai —me dije para mis adentros mientras colocaba la ropa cepillada en la silla—, el veneno se había ocultado bajo la falsa apariencia de un morbo.

—Pero ¿no eran también culpables todos los demás? —objeté entre tanto, cautivado por el triste relato.

—Bien mirado, los copistas copiaron, los monjes ocultaron las pruebas, los astrólogos especularon sobre la muerte del Papa. Y, sobre todo, los cardenales dieron su apoyo. Por consiguiente, no era injusto castigarlos; sin embargo, para tal fin se necesitaba dictar una sentencia —observo Stilone Priàso— que fuese sonada. Justo lo que menos convenía al Papa.

—Así que Urbano VIII no murió ese año.

—No. Morandi erró completamente en sus predicciones.

—¿Y cuándo murió?

—En mil seiscientos cuarenta y cuatro.

—Pero ¿no era ésa la fecha que calculó el padre Visconti, el matemático?

—Así es —respondió Stilone Priàso—. Con que el abate de Santa Prassede hubiese prestado más atención a su amigo profesor, habría previsto la muerte de Urbano VIII. En cambio, previo la suya.

—¿Y qué les pasó a los astrólogos tras la muerte de Morandi? —pregunté acongojado por la lúgubre observación.

—El recuento se hace rápido: la abjuración de Galileo, el exilio de Argoli, la fuga de Campanella, la muerte en la hoguera de Centini. Todo ello en el transcurso de pocos años. —Stilone calló, como respetando un momento de duelo—. Y la astrología acabó aplastada bajo el peso de breves papales —concluyó.

—Pero Morandi, si hubiese sabido que se acercaba su fin, ¿habría podido ponerse a salvo? —inquirí ya olvidado de las intenciones indagadoras con las que había incitado la narración de Stilone Priàso.

—Quieres saber si se puede poner algún obstáculo a la influencia de las estrellas. ¡Compleja pregunta! Un fraile dominico, Tommaso Campanella, hombre de enorme saber y de valor aún mayor, escribió el De Fato Siderali vitando, donde precisamente enseña el arte de huir del camino que nos preparan los astros. Por otra parte, sin embargo, el propio Campanella parece sugerir que, en casos extremos, ni siquiera para los astrólogos hay escapatoria.

—¿Que no hay escapatoria ni para quien lee las estrellas antes y mejor que los demás? ¡No hay modo, pues, de oponerse a la voluntad de los astros! —exclamé con un escalofrío.

—A lo mejor sí. O a lo mejor no —sonrió ambiguamente Stilone Priàso.

—¿Para qué, entonces, vino Nuestro Señor a la Tierra? Si el poder de las esferas celestes lo domina todo —y temblé mientras me oía a mí mismo hablar así—, es que no existe la Redención.

—¿Qué dirías si te contase que hasta al Santísimo Salvador le hicieron la generación? —dijo riendo Stilone Priàso, nada turbado.

Y me explicó que con el horóscopo de Nuestro Señor se aventuraron primero una serie de doctores de glorioso nombre como Alberto Magno, Pierre d’Ailly o Albumasar. Luego, al blasfemo pasatiempo empezaron a dedicarse ingenios cada vez más bajos: entre ellos, el sin embargo excelente Girolamo Cardano, pero también algún insignificante prelado de pueblo.

—¿Y qué es lo que se lee en el horóscopo de Cristo?

—No poco, créeme. Su generación es una de las más admirables. Según Girolamo Cardano, el cometa que aparece en su nacimiento significa el esplendor eterno de la fama; Júpiter significa su trato suave, su forma de ser justa y mansa; la Espiga de la Virgen brinda gracia, elocuencia y previsión; el ascendente, por último, que une los extremos de la Balanza de las esferas octava y novena, y el punto del Equinoccio otoñal, confieren a todo el cuadro divina peculiaridad. Ahora bien, para Campanella, el cuadro astral del Mesías no sería tan único como otros lo presentan. Entre otras cosas, porque era más excepcional, siempre según Campanella, su propio horóscopo.

—¿El suyo? ¿Campanella se situaba por encima de Cristo?

—Más o menos. La Inquisición lo acusó de dárselas de Mesías porque afirmaba que sus planetas se hallaban tan singularmente alineados como los de Jesús en el momento de su nacimiento.

—¿Y la acusación estaba fundada?

—En parte era falsa porque, hasta donde yo sé, Campanella nunca se hizo pasar por profeta. Y en parte era cierta porque cometió el error de decir, hasta en la misma prisión, que la presencia de siete planetas sobre el ascendente (muchos reyes y emperadores no tenían más de tres) era algo tan excepcional que, según le habían asegurado astrólogos judíos y alemanes, pronto ascendería a la monarquía del mundo. Una predicción un poco audaz, ¿no te parece?

—¿Cómo acabó?

—De un modo muy diferente al esperado por Campanella. Estuvo largos años en la cárcel debido a sus afirmaciones. Urbano VIII lo puso en libertad para valerse de sus artes astrológicas. A la sazón, en efecto, se difundían las predicciones del abate Morandi sobre su muerte inminente, y el Papa tenía miedo.

—¡Así que también Urbano VIII creía en la astrología, contra la que tanto luchaba!

—¡Por supuesto! Ya te he dicho que todos, lo que se dice todos, y en todas las épocas, han rendido homenaje a doña Astrología —dijo en tono burlón Stilone Priàso—. El propio Galileo, cuando necesitaba dinero, se rebajaba a calcular algún ascendente.

Siguió contando que el Papa Barberini, cuando la predicción de su muerte empezó a circular de boca en boca, fue asaltado por el terror más atroz. Mientras en público hacía alarde de despreciar las predicciones del abate Morandi, convocó en secreto a Campanella, al que pidió temblando que conjurase la amenaza. El dominico se las ingenió como pudo: mediante la aspersión de aromas y perfumes contra los efluvios maléficos, pidiendo al Pontífice que se pusiese indumentos inmaculados que ahuyentasen los efectos de los eclipses, prendiendo antorchas que simbolizaban los siete planetas, y así sucesivamente.

—En un primer momento, la suerte pareció favorable a Campanella. El peligro fue conjurado, y una vez muerto el abate Morandi, el dominico podría haber gozado finalmente del reconocimiento papal. Sin embargo, su mala estrella volvió a aparecer: alguien lo traicionó, y así, al menos en ese aspecto, Campanella igualó a Jesucristo. Sin que él supiese nada, fue enviado a Francia, a su impresor habitual, un manuscrito reservado del que era autor: el De Fato Siderali vitando. Los traidores eran dos dominicos, asaz envidiosos de los rumores según los cuales su cofrade iba a ser ascendido al cargo de consultor del Santo Oficio. El impresor francés cayó en la trampa: creyó que Campanella, quien en los últimos años había pasado más tiempo en prisión que en libertad, no había podido adjuntar al tratado una carta de acompañamiento. El De Fato Siderali vitando fue, pues, publicado.

—Pero ¿el De Fato Siderali vitando no es el libro que enseña a evitar los influjos malignos de las estrellas?

—Así es, y para Campanella fue su enésima perdición. En el libro se describían minuciosamente las prácticas apotropaicas a las que Campanella había sometido al Papa. Aunque nadie las conocía, desde hacía largo tiempo esas ceremonias eran la comidilla en Roma, y muchos afirmaban que ocultaban ritos demoníacos. El De Fato parecía hecho a propósito para sabotear la Santa Sede. Para aplacar el escándalo y las iras del Papa, Campanella tuvo que sacar deprisa y corriendo otro libelo, en el que trataba de demostrar que tales rituales no eran supersticiones ni pactos con el demonio, y se explicaban conforme a los criterios de la filosofía natural y de la experiencia de los sentidos. Al final, empero, el dominico hubo de huir a Francia, donde halló amparo de las persecuciones y pudo enseñar en la Sorbona. Es más, la reina le pidió que realizase el horóscopo del recién nacido delfín.

—¿O sea, de Luis XIV?

—El mismo. Por suerte, Campanella no marró en la última predicción importante de su vida. Dijo que el futuro rey reinaría largo tiempo, con dureza aunque con éxito. Tal y como ha sido. Pero más vale que deje de hablar. Gracias al Cielo, empiezo a tener sueño.

Estaba amaneciendo. Con silencioso alivio saludé el final de aquella plática. Una vez más, me reproché por haberla incitado yo mismo. Y es que no sólo no había descubierto absolutamente nada sobre el envenenamiento de Mourai, ni sobre el robo de mis perlitas, sino que, al final de toda esa chachara, resultaba que mis ideas estaban más confusas que antes.

Me preguntaba si mi deseo de ingresar en el gremio de los gaceteros no era un presagio de peligros: estar muy cerca de personajes como el abate Morandi, que confiaba sus previsiones a gacetas y noticias, te exponía a ser confundido con un astrólogo, o quizá con un nigromante o un hereje.

Al mismo tiempo, sentía el pecho henchido de justificada indignación: ¿se podía castigar a alguien, como fue castigado el abate de Santa Prassede, por un pecado que los purpurados y los propios pontífices parecían cometer? Si la astrología no era más que un pasatiempo inocente, un delirio fruto del ocio, ¿por qué tanto ensañamiento contra Morandi y Campanella? Y si, por el contrario, era un pecado merecedor de grave castigo, ¿cómo se explicaba que tantos miembros de la corte de Roma hubiesen caído en sus redes?

Ahora bien, para mí iba a ser muy difícil poner a prueba la ciencia de los planetas y de las constelaciones. Para redactar mi generación habría precisado disponer de algo de lo que yo, un expósito, carecía: una fecha y una hora de nacimiento.