Tercera Noche

ENTRE EL 13 Y EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1683

Al cabo de algo más de una hora, tan pronto como Cristofano terminó de echar un último vistazo a mi amo, el abate llamó tres veces a mi puerta. En ese instante estaba escribiendo en mi diario: lo escondí lo mejor que pude debajo del colchón y abrí.

—Una gota de aceite —dijo enigmáticamente el abate en cuanto entró. Recordé de súbito que, en nuestro último encuentro, el abate había advertido la presencia de una gota de aceite en mi frente y que con un dedo se la había llevado a la lengua—. Oye, ¿qué aceite usas para las lámparas?

—El bando de los camarlengos ordena que se use siempre y únicamente aceite mezclado con heces, que…

—No te he preguntado qué aceite se debe usar, sino cuál usas tú, ahora que tu amo —y lo señaló— reposa en su lecho.

Le confesé azorado que, en efecto, estaba usando también aceite del bueno, porque disponía de él en abundancia, mientras que del mezclado con heces había poco.

El abate Melani no pudo ocultar una sonrisita socarrona.

—No me mientas más: ¿de cuántas lámparas dispones?

—Al principio había tres, pero una la rompimos cuando bajamos al túnel. Quedan dos, pero una necesita reparación…

—Bien, coge la que está en buen estado y sígueme. Y trae también eso.

Me señaló una caña que reposaba verticalmente en un rincón del cuarto, con la que don Pellegrino, en sus pocos ratos libres, solía ir a pescar a la orilla del Tíber, justo a la espalda de la pequeña iglesia de Santa Maria in Posterula.

Instantes después ya estábamos en el trastero y enseguida cruzamos el boquete de la escalera que conducía a los subterráneos. Agarrados a los soportes de hierro de la pared, bajamos hasta tocar el suelo de ladrillos, desde donde nos encaminamos a la escalera de piedra de planta cuadrada. Como en la ocasión anterior, las gradas, allí donde la escalera empezaba a adentrarse en la toba, tenían un estrato de légamo. El aire, por su parte, era más pesado.

Luego llegamos al túnel, profundo y oscuro como la noche en que lo conocimos.

Mientras lo seguía, el abate Melani debió de percibir mi curiosidad como un soplo en el cuello.

—Finalmente podrás saber qué ronda por la cabeza de este extraño abate Melani. —Se detuvo y me ordenó—: Dame la caña. —Apoyó la vara en una de sus rodillas y la partió en dos con un golpe seco. Yo estaba a punto de protestar, pero Atto se me adelantó—. No te preocupes. Si alguna vez se lo puedes contar a tu amo, él sabrá entender que se trataba de un caso de emergencia. Ahora haz lo que te digo.

Me pidió que avanzase delante de él, sujetando la caña tronchada en vertical detrás de mí y arrastrando la punta por la bóveda del túnel, como una pluma que corre por un papel.

De ese modo seguimos a lo largo de unas decenas de varas. Entre tanto, el abate me formulaba interrogantes asaz singulares.

—¿El aceite mezclado con heces tiene un sabor especial?

—No sabría describirlo —respondí, pese a que en realidad conocía perfectamente su sabor, pues varias veces había untado furtivamente una rebanada de pan hurtada de la despensa, cuando don Pellegrino dormía y la cena había sido excesivamente modesta.

—¿Se puede considerar rancio, amargo y ácido?

—Bueno…, quizá sí —admití.

—Bien —respondió el abate.

Recorrimos unos pasos más, y de pronto el abate me ordenó que parase.

—¡Hemos llegado!

Lo miré perplejo.

—¿No lo has entendido aún? —me dijo, con el rostro deformado por la luz de la lámpara—. Veamos si esto te ayuda.

Me quitó la caña de las manos y la apretó con fuerza contra la bóveda del túnel. Oí como el chirrido de una bisagra seguido de un tremendo estruendo, y luego el susurro de una lluvia menuda de detritos y pedrezuelas.

Después, el terror: una enorme y negra sierpe se lanzó sobre mí como si fuese a devorarme, para luego quedarse colgada del techo como un ahorcado.

Temblando, instintivamente me eché hacia atrás mientras el abate prorrumpía en una carcajada.

—Ven aquí y acerca la lámpara —me dijo triunfante.

En la bóveda había un agujero casi tan ancho como toda la cavidad, de la que pendía una robusta cuerda. Era ésta la que, balanceándose sin gobierno a causa de la abertura de la trampilla, me había rozado y aterrorizado de ese modo.

—Te has asustado por nada y te mereces un pequeño castigo. Subirás primero, y luego tendrás que ayudarme.

Afortunadamente, conseguí ascender sin demasiado esfuerzo. Tras asirme a la cuerda, trepé hasta la cavidad superior. Enseguida ayudé al abate a subir. Él hizo acopio de todas sus fuerzas, pero un par de veces estuvo a punto de tirar al suelo nuestro único candil.

Nos encontramos entonces en medio de otro túnel, que parecía situado oblicuamente respecto al anterior.

—Ahora te toca a ti decidir: ¿derecha o izquierda? —Protesté (débilmente, asustado como estaba): ¿acaso no había llegado el momento de que el abate me explicase cómo había dado con todo eso?—. Tienes razón, pero entonces elegiré yo: vamos a la izquierda.

Como yo mismo le había confirmado al abate, el aceite mezclado con heces es, por norma, de sabor mucho más ingrato que el que se usa para las frituras y para la buena mesa. La gota que él había descubierto en mi frente al día siguiente de la primera exploración en el túnel (y con el que milagrosamente no manché las colchas al acostarme), no podía, a juzgar por su sabor, proceder de los candiles de la posada, cargados por mí mismo con el aceite bueno. Tampoco procedía de los ungüentos medicinales de Cristofano, de colores, todos ellos, muy distintos. Por consiguiente, procedía de un candil desconocido que —a saber cómo— debía de haber pendido en algún momento sobre mi cabeza. De ello, con su consabida rapidez, el abate había concluido que se tenía que pensar en una abertura en la bóveda del túnel. Abertura que, además, debía de haber utilizado como vía de escape el ladrón, tan inexplicablemente desaparecido en la nada.

—El aceite caído en tu frente debe de haber goteado del candil del ladrón a través de una grieta de las tablas que componen la tapa de la trampilla.

—¿Y la caña? —pregunté.

—Estaba seguro de que la trampilla, si existía, debía de estar muy bien escondida. Ahora bien, una caña como la de tu amo es muy sensible a las vibraciones, de modo que teníamos que oírla sonar cuando pasase de la piedra del túnel a la madera de la trampilla. Tal y como ha ocurrido. —Me sentí secretamente agradecido con el abate porque atribuyese de algún modo a los dos el mérito de haber descubierto la trampilla—. El mecanismo es sumamente rudimentario —continuó—, pero eficaz. La cuerda, que tanto te ha asustado cuando se balanceaba en el techo, está sencillamente apoyada en la puerta de la trampilla. Cuando ésta se abre desde el túnel inferior, empujando hacia arriba, la cuerda cae hacia abajo. Si quieres tenerla a mano, lo importante es ponerla de nuevo como estaba cuando vuelves sobre tus pasos.

—¿Pensáis, entonces, que el ladrón va siempre de un lado a otro en este túnel?

—No lo sé, lo supongo. Y también supongo, por si te interesa saberlo, que este túnel lleva a otro lugar.

—¿También suponíais que sólo con la ayuda de la caña descubriríamos la trampilla?

—La naturaleza hace el mérito, la suerte lo pone en obra —sentenció el abate.

Y, a la tenue luz de la lámpara, empezamos la exploración.

También en aquel túnel, como en el que habíamos dejado debajo de nosotros, una persona de estatura normal tenía que avanzar ligeramente encorvada debido a la angosta bóveda. Y, como notamos enseguida, el material del que estaba construido, esto es, la retícula de pequeños ladrillos en forma de rombo, también parecía idéntico al del recorrido anterior. El primer tramo lo formaba una larga línea recta que, conforme se avanzaba, daba la impresión de ganar en profundidad.

—Si nuestro ladrón tomó este camino, debe de tener buenos pulmones —observó el abate Melani—. No es fácil trepar por esa cuerda, y el terreno es muy resbaladizo.

De súbito, nos quedamos paralizados por algo que nos aterrorizó.

Los pasos de un desconocido, ligeros pero muy nítidos, se acercaban desde un punto impreciso. Atto me detuvo, agarrándome con fuerza de los hombros, en señal de extrema cautela. Fue entonces cuando nos sobresaltó un estruendo, semejante al que había sonado al abrirse la trampilla por la que acabábamos de pasar.

No bien recuperamos el aliento, nos miramos con ojos aún preñados de tensión.

—Según tú, ¿venía de arriba o de abajo? —musitó el abate Melani.

—Más de arriba que de abajo.

—Yo diría lo mismo. Entonces no puede ser la trampilla de antes, sino otra.

—¿Cuántas puede haber?

—¿Cómo quieres que lo sepa? Hemos cometido un error al no sondear aquí también el techo con la caña: quizá podríamos haber descubierto otro agujero. Alguien debe de habernos oído llegar y se habrá apresurado a cerrar el paso entre él y nosotros. El estruendo ha sido demasiado fuerte, no sabría decir si procedía de detrás de nosotros o del tramo que aún debemos recorrer.

—¿Podría ser el ladrón de las llaves?

—Me haces preguntas para las que no tengo respuesta. A lo mejor se le ha ocurrido salir esta noche a pasear, o a lo mejor no. ¿Has tenido la precaución de vigilar esta noche la entrada al trastero? —Admití que no le había prestado mucha atención—. Estupendo —dijo mordaz el abate—. Así que resulta que hemos bajado hasta aquí sin saber si somos nosotros los que estamos tras los pasos de alguien, o al revés, más cuando… ¡Mira!

Nos hallábamos en la parte superior de una escalinata. Bajando el candil hasta nuestros pies, notamos que las gradas eran de piedra bien esculpida. Tras un instante de reflexión, el abate suspiró y dijo:

—No tengo la menor idea de lo que puede esperarnos ahí abajo. Las gradas bajan rectas: si hay alguien, ya sabe que estamos llegando. ¿No es así? —concluyó gritando hacia el fondo de la escalinata y desencadenando un horrible eco que me hizo temblar. Acto seguido, armados sólo con la débil luz, empezamos el descenso.

Terminadas las gradas, comenzamos al fin a andar por un empedrado. Merced al eco que provocaban nuestros pasos, pudimos comprender que estábamos en una gran cavidad, quizá una gruta. El abate Melani blandió la lámpara hacia el techo. Apareció el perfil de dos grandes arcos de ladrillo recortados en un muro cuyo final no se alcanzaba a ver, y, entre ellos, un pasadizo hacia el cual, sin saberlo, nos habíamos dirigido hasta aquel momento.

En cuanto nos detuvimos se hizo de nuevo el silencio. Atto estornudó fragorosamente hasta tres veces seguidas. Durante un instante, la llama del candil se debilitó, casi hasta apagarse. En ese instante advertí un furtivo crujido a nuestra izquierda.

—¿Has oído? —musitó alarmado el abate.

Oímos otro crujido, esa vez algo más lejano. Con un gesto, Atto me dijo que no me moviese; y, en lugar de ir por el pasadizo que teníamos delante, cruzó de puntillas por el arco de la derecha, al otro lado del cual ya no llegaba la luz del candil. Me quedé petrificado, con el candil en la mano. Volvió a hacerse el silencio.

Un nuevo crujido, ahora más cercano, sonó detrás de mí. Me volví de golpe. Una sombra se esfumó por la izquierda. Fui corriendo hacia el abate Melani, más por protegerme que por ponerlo en guardia.

—Nooo —murmuró no bien lo reconocí con la lámpara, y me di cuenta de que lo había traicionado: se había desplazado en silencio unos pasos hacia la izquierda, para enseguida agacharse. De nuevo, desde no sé dónde, surgió una silueta gris, que se interpuso veloz entre nosotros, tratando de alejarse de los arcos.

—¡Atrápalo! —gritó el abate Melani acercándose a su vez, y tenía razón, porque aquel alguien o algo pareció tropezar y casi caer. Salí corriendo a ciegas, rogando a Dios que Atto llegase antes que yo.

Pero justo en ese ínterin cayó sobre mí, y de todas partes, una lluvia fragorosa y horrible de cadáveres, calaveras y huesos humanos, y mandíbulas, costillas y húmeros entreverados con desechos inmundos, enredado con todo lo cual me caí al suelo, y sólo entonces conocí de cerca la asquerosa materia, quedando a medias sepultado y casi muerto a mi vez. Intenté desprenderme de la monstruosa y crujiente avalancha mortífera, cuyo infame borboteo se mezclaba con un doble mugido infernal del que no adivinaba la procedencia ni la naturaleza. La que hoy reconocería como una vértebra me impedía la visión, y lo que antaño había sido un cráneo de un ser vivo me observaba amenazador, casi suspendido en el vado. Quise gritar, pero mi boca no emitió ningún sonido. Me sentí desfallecer, y mientras los últimos pensamientos se agolpaban trabajosamente en una postrera plegaria por la salvación de mi alma, oí como en un sueño la voz firme del abate resonar en el vacío.

—Ya basta, te veo. Quieto o disparo.

Tenía la sensación de que había transcurrido mucho tiempo (ahora, sin embargo, sé que todo pasó en unos minutos) antes de que de la informe pesadilla en la que había caído me sacase el resonante sonido de una voz extraña.

Noté alarmado que una mano me mantenía elevada la cabeza, mientras que alguien (¿un tercer ser?) liberaba a mis pobres miembros de la espantosa masa que poco antes me había arrollado. Rehuí instintivamente aquella atención ajena, pero, retrocediendo a duras penas, acabé boca abajo, con la nariz enganchada a una articulación (imposible saber cuál) de nauseabundo hedor. Súbitamente vencido por las arcadas, en pocos segundos vomité toda la cena. Oí al extraño imprecar en una lengua que parecía semejante a la mía.

Cuando aún no había recuperado el aliento, sentí que la mano piadosa del abate Melani me agarraba por la axila.

—Ánimo, chico.

Me puse trabajosamente en pie, y al débil claror de la lámpara vislumbré a un individuo que, envuelto en una especie de sayo, gruñía doblado en el suelo, en el febril intento de apartar de mis secreciones gástricas los no menos vomitivos montones de restos humanos.

—Cada cual tiene sus propios tesoros —se burló Atto.

Descubrí que el abate Melani empuñaba un pequeño artilugio: por lo que podía ver, terminaba en una caña de madera brillante y en una guarnición de metal reluciente. Lo apuntaba amenazador contra un segundo individuo, que iba vestido como su compinche y estaba sentado en una piedra esculpida.

En el instante en que el candil alumbró bien al sujeto, quedé fulminado por la imagen de su cara. Si se le puede llamar cara, ya que no era más que una sinfonía de arrugas, un concierto de pliegues, un madrigal de jirones de piel que parecían sujetarse juntos sólo porque estaban demasiado viejos y cansados para rebelarse contra la forzada convivencia. Los ojos, grises y desconfiados, estaban inyectados de rojo, lo que hacía del conjunto una de las visiones más espantosas con las que me había topado hasta entonces. El cuadro lo completaban unos dientes marrones y puntiagudos, dignos de una visión infernal de Melozzo da Forli.

—Saqueadores de tumbas —murmuró el abate para sí con desagrado, moviendo la cabeza—. Podíais al menos tener un poco de cuidado —añadió sardónico—. Habéis asustado a dos caballeros.

Y bajó el pequeño artilugio, con el que hasta entonces había mantenido a tiro al primer individuo misterioso, para enseguida guardarlo en el bolsillo en señal de paz.

Mientras me limpiaba como mejor podía, procurando sobreponerme a la náusea que aún me embargaba, pude atisbar el rostro del segundo sujeto, que durante un instante se puso de pie. O más bien entreverlo, pues llevaba un mugriento gabán con mangas larguísimas y una capucha que le tapaba casi por entero la cara, dejando una ranura por la que apenas, si la dirección de la luz lo permitía, podían vislumbrarse sus facciones. Y ello era una bendición, por cuanto tras numerosos y pacientes intentos de observación, averigüé que tenía un ojo medio cerrado y blanquecino, amén de un globo ocular hinchado, enorme y protuberante, como si estuviese a punto de caerse al suelo; una nariz semejante a un pepino deforme y pustuloso, y una piel amarillenta y pringosa, mientras que no sé decir si tenía boca, aunque ocasionalmente emitía sonidos informes. Por las mangas asomaban, de cuando en cuando, dos manos torcidas que parecían garfios, no menos decrépitas que violentas.

El abate se volvió y encontró mi mirada, espantada y llena de interrogantes. Con un gesto indicó al primero de los dos, ansioso por recobrar la libertad, que podía unirse a su compinche, a la sazón atareado en la desagradable criba de huesos y materia estomacal.

—Es gracioso —dijo Atto mientras con esmero se quitaba el polvo de las mangas y los hombros—. En la posada no paro de tener ataques de estornudos, mientras que aquí, con todo el polvo que tienen encima estos dos desdichados, no he sufrido ni uno.

Y pasó a explicarme que los dos extraños seres con los que habíamos topado formaban parte de los corpisantari, la tropa miserable, y lamentablemente numerosa, de los que de noche se adentraban por las infinitas cavidades del subsuelo de Roma en busca de tesoros. Pero no de joyas o de estatuas romanas, sino de las reliquias sagradas de los santos y de los mártires que abundan en las catacumbas y en las tumbas de los mártires de la Santa Iglesia Romana, y que se hallan diseminadas por toda la ciudad.

—No entiendo —lo interrumpí—. ¿De verdad que está permitido sacar de las tumbas esas sagradas reliquias?

—No sólo está permitido, yo diría que es incluso necesario —respondió el abate Melani con una punta de ironía—. Los lugares del primer cristianismo han de reputarse fecundo terreno de búsqueda espiritual, y a veces incluso de caza, ut ita dicam, para las almas elevadas.

En efecto, San Felipe Neri y San Carlos Borromeo solían recogerse en oración en las catacumbas, recordó el abate. Y, en las postrimerías del siglo pasado, un valiente jesuíta, un tal Antonio Bosio, bajó a los recovecos más recónditos y oscuros para explorar las cavidades de Roma entera, haciendo muchos y maravillosos descubrimientos y publicando un libro, que precisamente se llama Roma subterránea, con el que se granjeó gran y general aplauso. El buen papa Gregorio XV, hacia 1620, estableció por todo ello que se extrajesen de las catacumbas los despojos de los santos, con el objeto de que se pudiesen acoger los preciosos restos en las iglesias de toda la Cristiandad, y encargó al cardenal Crescenzi que se ocupase del cumplimiento de ese santo programa.

Me volví hacia los dos extraños homúnculos, que se afanaban alrededor de aquellos restos emitiendo una especie de obsceno gruñido.

—Lo sé, te preguntas qué pintan dos tipos de esa calaña en una misión de tan alta espiritualidad —dijo Atto—. El hecho es que no todo el mundo está capacitado para el descenso a las catacumbas y a las grutas artificiales de las que está plagada Roma. Hay que hacer frente a pasadizos peligrosos, cursos de agua, desprendimientos y derrumbes. Y además hay que tener estómago para meter las manos entre los cuerpos…

—Pero si son huesos viejos…

—Es fácil decir eso. ¿Cómo has reaccionado tú hace un rato? Nuestros dos amigos habían terminado su ruta, según me explicaron mientras tú estabas ahí en el suelo, medio muerto. En esta cavidad han colocado su depósito: las catacumbas quedan lejos, y no hay peligro de que por la zona merodee ninguno de sus competidores. No esperaban, pues, encontrarse con ningún ser vivo. Cuando los sorprendimos, se aterrorizaron y echaron a correr de un lado a otro. En la confusión, te acercaste demasiado al montón de huesos, chocaste con él y te cayó encima. Luego te desmayaste.

Miré al suelo y vi que los dos extraños hombrecillos habían terminado de separar los huesos del resto, y que además los habían limpiado someramente. La pequeña montaña que me había sepultado, toda ella esparcida ahora por el suelo, era seguramente bastante más alta que yo. Lo cierto es que los contados restos humanos (una calavera, algún hueso largo, tres vértebras) eran bien poca cosa en comparación con la materia desparramada a su alrededor: tierra, trozos de barro, piedras, astillas, musgo, raíces, porquerías varias. Lo que, con la complicidad del miedo, me había parecido un diluvio de muerte no era sino el contenido del costal de un campesino que ha rascado demasiado la tierra de su pedacito de campo.

—Para hacer un trabajo tan sucio como éste —prosiguió el abate— se necesitan dos sujetos como los que tienes delante. Si les va mal, le venden lo que sea al inocentón de turno. ¿Nunca has visto vender en la calle, frente a tu posada, la clavícula de San Juan o la mandíbula de Santa Catalina, plumas de alas de ángel, astillas de madera de la verdadera y única cruz que llevó Nuestro Señor? Pues bien: los que suministran todo eso son nuestros dos amigos, o sus compañeros de oficio. Cuando les va bien, encuentran la presunta tumba de algún presunto mártir. Eso sí, los que se llevan la gloria de anunciar el traslado de los despojos de San Fulano a una iglesia española son los cardenales, o el viejo fanfarrón del padre Fabretti, al que Inocencio X nombró, si no estoy equivocado, custos reliquiarum ac coemeteriorum.

—¿Dónde estamos, señor abate? —pregunté turbado por ese ambiente hostil y tenebroso.

—He recorrido mentalmente el camino que hemos hecho y a estos dos les he preguntado un par de cosas. Ellos lo llaman el Archivo, porque aquí amontonan sus cochinadas. Diría que nos hallamos aproximadamente en las ruinas del viejo estadio de Domiciano, donde, en la época del Imperio romano, tenían lugar los certámenes guerreros entre buques. Para tu tranquilidad, puedo decirte que estamos debajo de la piazza Navona, en el extremo más próximo al Tíber. Si por la superficie hubiésemos cubierto la misma distancia desde la posada hasta aquí, caminando sin prisa no habríamos tardado más de tres minutos.

—Entonces, estas ruinas son de los romanos.

—Por supuesto que son ruinas romanas. ¿Ves estos arcos? Deben de ser las viejas estructuras del estadio en el que se hacían juegos y competiciones navales, y sobre el cual después se levantaron los edificios que forman el perfil de la piazza Navona, que siguen el antiguo trazado en forma de círculo alargado.

—¿Cómo el del Circo Máximo?

—Exactamente. Sólo que en ese caso todo ha quedado a la luz. Esto, por desgracia, ha sido sepultado por el peso de los siglos. Pero ya verás cómo, tarde o temprano, excavarán aquí también. Hay cosas que no pueden quedar enterradas.

Mientras hablaba de cosas completamente nuevas para mí, me asombró ver por primera vez que en los ojos del abate Melani brillaba la chispa de la atracción por las artes y lo antiguo, no obstante su interés estuviese en aquel momento aparentemente centrado en algo muy distinto. Era una pasión de la que ya había tenido indicios cuando vi en su cuarto todos aquellos libros sobre las antigüedades y los tesoros artísticos de Roma. Aunque aún no podía saberlo, esa inclinación tendría en esos hechos, y en los sucesivos, no escasa importancia.

—Pues bien, algún día nos gustaría poder referir el nombre de nuestros nocturnos conocidos —dijo por fin Melani a los dos saqueadores de tumbas.

—Yo soy Ugonio —dijo el menos bajo de los dos.

Atto Melani miró interrogativamente al otro.

—Gfrrrlûlbh —oímos que decía desde dentro de su capucha.

—Y él es Ciacconio —se apresuró a traducir Ugonio, cubriendo en parte el borborigmo de su compañero.

—¿No sabe hablar? —insistió el abate Melani.

—Gfrrrlûlbh —respondió Ciacconio.

—Entiendo —dijo Atto reprimiendo su impaciencia—. Lamentamos haber fastidiado vuestro paseo. Pero, ya que estamos, ¿por casualidad habéis visto pasar a alguien por aquí, poco antes que nosotros?

—¡Gfrrrlûlbh! —exclamó Ciacconio.

—Dice que igual ha visto a alguien —anunció Ugonio.

—Dile que queremos saberlo todo —me interpuse.

—Gfrrrlûlbh —repitió Ciacconio.

Entonces los dos miramos interrogativamente a Ugonio.

—Ciacconio fuese por el túnel por el que apareciéronse vucedes, uno que manchipulaba un lamparón hete que se lanza en su persecunio, y Ciacconio reculea hacia atrás sobre los mismos pasos suyos, pero al del lamparón seguro que zas le dieron porque así como así ya no estaba, y Ciacconio vino a protegerse aquí, como un manojo de huesos.

—¿No podía contarlo él? —preguntó el abate Melani algo desconcertado.

—Pero si mismamente él ahora mismo lo ha descrito y confesado —respondió Ugonio.

—Gfrrrlûlbh —asintió Ciacconio, ligeramente ofendido.

Atto Melani y yo nos miramos perplejos.

—¡Gfrrrlûlbh! —prosiguió más animado Ciacconio, cuyo eructo pareció la orgullosa reivindicación de que también un pobre ser de las tinieblas podía resultar valioso.

Como oportunamente tradujo su compañero, Cicconio, tras el encuentro con el desconocido, efectuó una segunda inspección del túnel, pues la curiosidad se había impuesto al miedo.

—Es un gran fisgón —explicó Ugonio con el tono de un viejo y reiterado reproche—, y eso sólo le da problemones y desgracianones.

—Gfrrrlûlbh —lo interrumpió Ciacconio hurgándose en el gabán en busca de algo.

Ugonio pareció vacilar.

—¿Qué ha dicho? —le pregunté.

—Una nadita, o sea, sólo que…

Ciacconio sacó triunfante una hoja estropeada. Ugonio le agarró el antebrazo y, veloz como un rayo, se la arrancó.

—Dámela o te reviento la cabeza —dijo con calma el abate Melani acercando la mano derecha a su bolsillo, donde había guardado la herramienta con la que antes había amenazado a los dos saqueadores de tumbas.

Ugonio tendió lentamente una mano y entregó a mi compañero la hoja. Luego empezó a dar patadas y puñetazos furiosos a Ciacconio, al tiempo que le decía panarra, papasal, bardaje, bahúna, belitre, paradillero, pazpuerca, sacatrapos, estíptico, zorrocloco, cernícalo, chisgarabís, chirrichote, calamocano, bujarrón, chamagoso, marfuz, trapajoso, zancajoso, bahúno, ribaldo, ojos de rúa, hominicaco, holgón, zampabodigos, cachidiablo, faraute, rodaballo, zazoso, balandrón, amarranado, alharaquiento, atreguado, tracamundanas, mochales, butiondo, birloche, pataretero, macanero, apulgarado, carantamaula, corambovis, gaznápiro, archipámpano y otros epítetos que hasta entonces yo nunca había oído, y que sonaban sumamente graves y ofensivos.

El abate Melani, en vez de mirar aquel penoso espectáculo, alisó en el suelo la hoja, tratando de devolverla a su forma original. Yo alargué el cuello y leí con él. Desgraciadamente, los lados derecho e izquierdo estaban seriamente dañados, y casi todo el título se había perdido. Por suerte, era perfectamente legible el resto de la página.

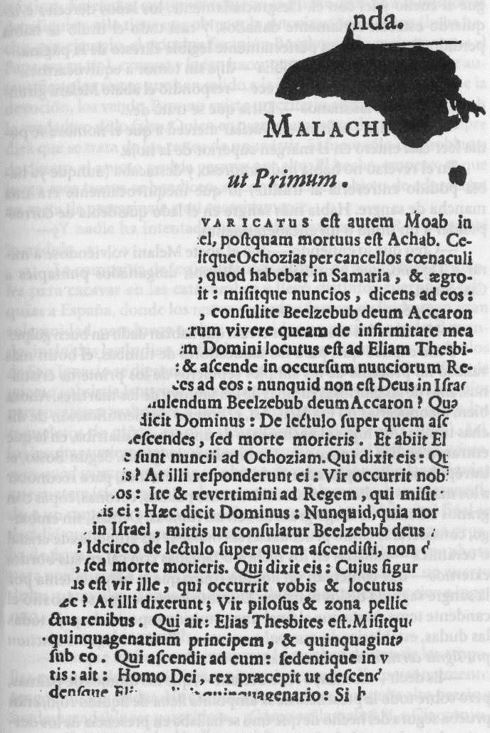

—Es una página de la Biblia —dije sin temor a equivocarme.

—También a mí me lo parece —respondió el abate Melani girando la hoja entre las manos—. Diría que se trata de…

—Malaquías —afirmé sin vacilar merced a que el nombre se podía leer casi entero en el margen superior de la hoja.

En el reverso no había nada impreso, y destacaba (aunque ya había podido entreverla al trasluz) lo que inequívocamente era una mancha de sangre. Había más sangre en el lado que debía de corresponder a un título o un encabezamiento.

—Creo que lo entiendo —dijo el abate Melani volviéndose a mirar a Ugonio, que propinaba los últimos, desganados puntapiés a Ciacconio.

—¿Qué es lo que entendéis?

—Nuestros dos mostrencos creían que habían dado un buen golpe.

Y me explicó que, para los saqueadores de tumbas, el botín más valioso no procedía de los simples sepulcros de los primeros cristianos, sino de las gloriosas tumbas de los santos y de los mártires. Ahora bien, reconocerlas no era fácil. Así, el criterio de identificación de dichas tumbas dio lugar al nacimiento de una vetusta diatriba, en la que entraron en liza no pocos doctos hombres de Iglesia. Según Bosio, el intrépido jesuíta explorador de la Roma subterránea, para reconocer a los mártires podían valer símbolos como palmas, coronas, copas con granos o llamas de fuego grabados en las tumbas. Debían, sin embargo, considerarse como pruebas ciertas massime las ampollas de cristal o cerámica —halladas en los nichos o tapiadas con cal en sus bordes externos— que contenían un líquido rojizo que la mayoría tenía por la sangre sagrada de los mártires. Durante largo tiempo se debatió el candente tema, hasta que al final una comisión especial despejó todas las dudas, estableciendo que palmam et vas illorum sanguine tinctum pro signis certissimis habendas esse.

—Es decir —concluyó Atto Melani—, que los dibujos de palmas, pero sobre todo la presencia de la ampollita llena de líquido rojo, eran prueba segura del hecho de que uno se hallaba en presencia de los despojos de un héroe de la fe.

—Entonces las ampollas deben de valer mucho —argüí.

—Desde luego, y no todas ellas se entregan a las autoridades eclesiásticas. En efecto, cualquier romano se puede dedicar a la búsqueda de reliquias: sólo tiene que obtener la autorización del Papa (lo ha hecho, por ejemplo, el príncipe Escipión Borghese, a lo mejor porque el Papa era su tío), excavar y luego hacer que un docto complaciente autentifique los restos que han salido a la luz. Después, si no lo corroe la devoción, los vende. Pero no existe un criterio seguro para distinguir lo verdadero de lo falso. Quien encuentra un trozo de cadáver siempre dirá que se trata de los restos de un mártir. Si fuese sólo un problema de dinero, el asunto podría pasarse por alto. El hecho, empero, es que luego esos trozos se bendicen, se convierten en objeto de adoración, en meta de peregrinaje y así sucesivamente.

—¿Y nadie ha intentado nunca clarificar las cosas? —pregunté incrédulo.

—La compañía de Jesús disfrutó siempre de facilidades especiales para excavar en las catacumbas y llevó distintos cuerpos y reliquias a España, donde los restos sagrados fueron recibidos con gran solemnidad, para luego acabar repartidos un poco por todo el mundo, incluidas las Indias. Al final, sin embargo, los mismos discípulos de San Ignacio se dieron cuenta, y así se lo confesaron al Pontífice, de que no subsistía la menor garantía de que aquellos sagrados despojos perteneciesen realmente a santos y mártires. Había casos, como los esqueletos de niños, en que sustentarlo resultaba asaz difícil. Así, los jesuitas tuvieron que solicitar la introducción del principio adoramus quod scimus: convertir en objeto de veneración sólo las reliquias que matemáticamente, o al menos razonablemente, han pertenecido a un santo o a un mártir. —Por eso, aclaró Atto Melani, al final se decidió que sólo las ampollas con sangre podían constituir una prueba decisiva—. Y así —concluyó el abate—, las ampollas sirven ahora para enriquecer a los saqueadores de tumbas y acaban en un cuarto de las maravillas, o en los aposentos de un mercader muy rico e ingenuo.

—¿Por qué ingenuo?

—Porque nadie puede jurar que lo que hay dentro de las ampollas es sangre de los mártires, y ni siquiera sangre. Yo, personalmente, tengo muchas dudas. He examinado una, que compré a alto precio a un desagradable ser parecido a… ¿Cómo se llamaba? Sí, a Ciacconio.

—¿Y a qué conclusión llegasteis?

—Que el fango rojizo que había en la ampolla, si se diluía con agua, estaba compuesto fundamentalmente de tierra pardusca y moscas.

El problema, explicó el abate Melani volviendo al presente, radicaba en que Ciacconio, tras topar con nuestro famoso ladrón, había encontrado la hoja de la Biblia manchada de lo que tenía todos los visos de ser sangre.

—Y encontrar o, mejor dicho, vender el incipit de un capítulo de la Biblia con restos de la sangre de San Calixto, pongamos por caso, puede reportar pingües beneficios. De ahí que ahora su amigo esté reprochándole amistosamente haber revelado la existencia de la hoja.

—Pero ¿cómo es posible que la sangre milenaria de un mártir se encuentre en un moderno libro impreso? —objeté.

—Y yo te respondo con esta historia que el año pasado oí contar en Versalles. Un fulano intentaba vender en el mercado una calavera, que según garantizaba era del famoso Cromwell. Uno de los presentes le hizo notar que el cráneo era demasiado pequeño para que pudiese ser el del gran caudillo, quien era conocido por las apreciables dimensiones de su cabeza.

—¿Y el vendedor?

—Respondió: «Pues claro, ¡como que éste es el cráneo de Cromwell cuando era niño!». Aquella calavera, me aseguraron, fue así y todo vendida, y a alto precio. Ya me dirás si Ugonio y Ciacconio no iban a vender su trozo de Biblia con la sangre de San Calixto.

—¿Vamos a devolverles su hoja, don Atto?

—No, por el momento la guardaremos nosotros —dijo elevando la voz y vuelto hacia los otros dos—. Se la devolveremos sólo si nos hacen un par de favores.

Y les explicó lo que necesitábamos.

—Gfrrrlûlbh —asintió al final Ciacconio.

Una vez impartidas las instrucciones a los saqueadores de tumbas, que se desvanecieron en la oscuridad, Atto Melani decidió que ya debíamos regresar al Donzello.

Le pregunté entonces si no le parecía del todo insólito el hallazgo en aquel subterráneo de una página de la Biblia manchada de sangre.

—Esa hoja, a mi entender, la ha extraviado el ladrón de tus perlitas —me dijo por toda respuesta.

—¿Cómo podéis estar tan seguro?

—No he dicho que esté seguro. Pero razona: la hoja tiene todo el aspecto de ser nueva. La mancha de sangre, si de sangre se trata, y yo creo que sí, no parece vieja: su color es demasiado intenso. Ciacconio la encontró, si ha dicho, pardon, si ha eructado la verdad, inmediatamente después de toparse con un desconocido en el túnel en el que desapareció el ladrón. Es suficiente, ¿no? Y, si hablamos de Biblias, ¿qué te viene a las mientes?

—El padre Robleda.

—Justo, Biblia igual a cura.

—Se me escapa, sin embargo, el sentido de ciertos detalles —objeté.

—Dime cuáles.

—«Ut primum» es lo que queda de «Caput primum». Mientras que «Malachi» es, a todas luces, el nombre truncado de «Malachiae». Eso me lleva a pensar que, bajo la mancha, existió una vez la palabra «prophetia». Nos hallamos, pues, ante el capítulo bíblico correspondiente al profeta Malaquías —observé agradecido por las enseñanzas recibidas en mi casi monástica infancia—. No me explico, en cambio, el «nda» de la primera línea superior. ¿Vos qué pensáis al respecto, don Atto? Yo estoy desconcertado.

El abate se encogió de hombros y replicó:

—No puedo considerarme un experto en el tema.

Encontré singular esa confesión de ignorancia en materia bíblica en boca de un abate. Y, bien pensado, su afirmación «Biblia igual a cura» sonaba asimismo extrañamente tosca. ¿Con qué clase de abate me las había?

Cuando ya nos hallábamos cerca de nuestro destino, Melani volvió a hablar.

—Cualquiera puede poseer una Biblia, tanto es así que en la propia posada hay al menos una. ¿O me equivoco?

—Sí. Para ser exactos, hay dos, pero las conozco bien y sé que de ellas no puede proceder la hoja que llevamos con nosotros.

—De acuerdo. Pero convendrás conmigo en que puede proceder de la Biblia de cualquiera de los huéspedes del Donzello, que fácilmente habría podido llevar consigo de viaje un ejemplar de las Escrituras. Es una lástima que la rotura haya eliminado precisamente la gran letra capital ornada, que seguramente se encontraba al principio del capítulo de Malaquías, y que nos habría permitido identificar la procedencia de nuestro hallazgo.

Yo no coincidía con él: aquélla tenía otras rarezas, y así se lo señalé.

—¿Alguna vez habéis visto una página de la Biblia impresa por una sola cara, como ésta?

—Será el final del capítulo.

—¡Si es apenas el principio!

—A lo mejor la profecía de Malaquías es sumamente breve. No podemos saberlo: están impresas también las últimas líneas. O a lo mejor es una costumbre de imprenta. O un error, quizá. Sea como fuere, Ugonio y Ciacconio van a ayudarnos: tienen miedo de no recuperar su sucia hoja.

—Hablando de miedo: no sabía que tuvieseis una pistola —dije acordándome del arma con la que había amenazado a los dos saqueadores de tumbas.

—Yo tampoco sabía que la tenía —contestó mirándome de lado con una mueca divertida, y extrajo del bolsillo el cañón de madera brillante con la extremidad de metal, cuya culata había visto desaparecer de forma inexplicable en la mano de Melani cuando blandió el artilugio.

—¡Si es una pipa! —exclamé—. ¿Cómo es que Ugonio y Ciacconio no se han dado cuenta?

—Había poca luz y yo tenía una cara muy amenazadora. Y es probable que los saqueadores de tumbas no tuviesen ganas de verificar el daño que les podía hacer. —Yo estaba a la vez estupefacto por la trivialidad del ardid, por la naturalidad con que el abate lo había puesto en práctica y, por último, por el inesperado fruto que había conseguido—. A lo mejor un día, chico, aprendes a arreglártelas como yo.

—¿Y si mis adversarios sospechan que en realidad no llevo pistola?

—Pues haz lo que hice yo una noche que tuve que encarar a dos bandidos parisinos. Grita fuerte: «Ceci n’estpas une pipe!» —me respondió riendo el abate Melani.