Pero volvamos a d’Este Drive. Abandonado con su solitaria líbido en la espaciosa finca, en compañía se amante-pitón Elsie, de media docena de dobermans entrenados para la cama y de un locuaz guacamayo llamado Cópula, durante la semana el guardián de zoológico Lionel Atwill mantenía la rígida disciplina laboral inherente a toda pieza del engranaje de un estudio. Pero, los sábados y domingos, se tomaba con creces la revancha.

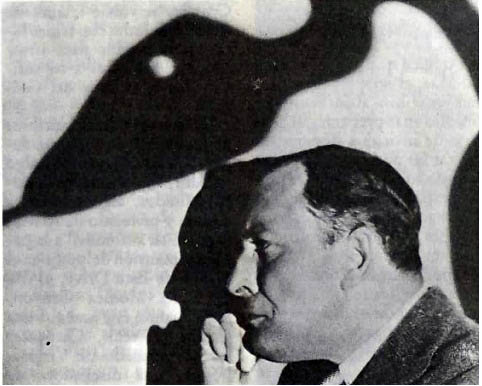

Atwill y Kathleen Burke en Murders in the Zoo

En el abrasador invernáculo de Hollywood, en la imaginación erótica de Atwill habían germinado floridas fantasías que ahora podían realizarse. Al igual que Rodolfo Valentino, tras separarse de su fata morgana, Natacha Rambova, se dedicó a escenificar orgías para distraerse de la soledad que iba apoderándose de él en Falcon Lair. El solitario científico demente de la pantalla podía ahora emplear su casa como escenario de libidinosas fiestas de fin de semana. Entre los más conocidos habitantes de Tinseltown que regularmente acudían a desmelenarse en las partouzes de Atwill, estaban los directores Eddie Goulding y Joe Von Stemberg, y el actor Victor Jory.

El público cinematográfico al principio de los años cuarenta, secretamente lascivo e hipócritamente envidioso porque jamás había sido invitado a uno de los festines de Hollywood, pronto aprendió, gracias a una avalancha de titulares sensacionalistas, que una pareja monógama copulando en postura canónica no era la panacea sexual. Apenas estalló el escándalo Atwill, los periódicos evocaron las orgías de la antigua Roma y la Arabia de las 1001 noches, en las cuales los «paganos» parecían entregarse a toda suerte de festejos carnales. Los titulares de todo el país se hicieron eco de los cargos formulados en un tribunal de Los Angeles: Lionel Atwill era el equivalente erótico del maestro Leopoldo Stokowski; dirigía, no un batallón de dotados instrumentistas y conmovedoras sinfonías, sino que bajo su batuta se organizaban excéntricos, estetizantes y artísticos grupos humanos entregados a saturnalias.

Al igual que para la inmortal Mae, el sexo era para Lionel un hobby absorbente. Su criterio en la preparación de la lista de invitados que podían cruzar las puertas de su fortaleza de roble y hierro forjado era extremamente rígido: no sólo había que poseer un buen cuerpo y cierta resistencia, sino un gusto especial, refinado, por el ritual, el teatro y los caprichos sexuales, componentes esenciales de las fantasías de toda auténtica imaginación erótica de envergadura. Atwill llegó al extremo de exigir que sus invitados se sometieron a revisiones higiénicas como precaución contra las enfermedades venéreas. Las reuniones en Casa Atwill nunca generaron esa clase de escándalos que habrían podido provocar grietas en las líneas de coristas de Busby Berkeley. Sin embargo, al final ocurrió algo mucho peor: dos tías se fueron de la lengua. En cierta ocasión, el místico inglés Aleister Crowley señaló: «¡Es inevitable que en toda reunión de trece personas alguien resulte ser Judas!». Veintiséis invitados asistieron a la memorable fiesta que Atwill ofreció en la navidad de 1940, y la observación de Crowley se volvió fatalmente cierta: dos Judas con faldas hicieron lo posible para arrastrar por los pelos a su anfitrión hasta la cima del Gólgota.

Un infausto día a principios de diciembre de 1940, un sujeto llamado Carpenter, algo jugador, algo vendedor de coches usados, algo macarra a destajo y conocido de Atwill, llegó en su automóvil a la palaciega mansión del actor en el 13.515 de Este Drive, al filo de Santa Monica Canyon, justo cuando éste acababa una partida de tenis. Carpenter iba acompañado de Virginia López, una diseñadora de modas de La Habana, y de su «protegida» Sylvia, una rolliza rubita de dieciséis años criada con cereales en Hibbing, Minnesota, quien había abandonado a un padre masajista para ir a Hollywood con la esperanza de hacer una brillante carrera en la pantalla. Las dos mujeres vivían juntas en los Apartamentos Lido. Virginia era una chantajista que había amadrinado ya a muchas jóvenes antes de Sylvia, entrenándolas a todas en el delicado arte de exprimir a ciertos caballeros. Sylvia todavía no había conseguido ningún papel, pero había descubierto pocos días antes que de algún modo estaba embarazada y no tenía la más remota idea de si el padre era Tom, Dick o Harry.

Más tarde, durante el juicio, Virginia le diría al tribunal que, al volver ella y Sylvia a d’Este Drive con Carpenter, habían sido presentadas a Eugene Frenke, marido de Anna Sten. (Sten, conocida en Hollywood como «Goldwyn’s Folly», «la locura de Goldwyn», era una actriz rusa que a comienzos de los treinta Samuel Goldwyn había traído a los Estados Unidos en un intento de crear una estrella propia que rivalizara con la Garbo o la Dietrich. Sus películas fracasaron en las taquillas y Goldwyn le rescindió el contrato). Frenke había producido obras épicas de tan breve memoria como Miss Robinson Crusoe y La mujer de la máscara de hierro. Atwill les había conocido cuando coprotagonizó con la Sten la primera película de ésta para Goldwyn, Nana. Él admiraba a la actriz, pero por mucho que en ese film encarnara a una prostituta, le pareció que en la vida real era un poco puritana. En cambio, su marido solía frecuentar solo la casa de Atwill. Virginia declararía que, en su segunda visita a la mansión, ella y Atwill habían espiado por la ventana a Sylvia y Frenke, solazándose en alegre abandono en una chaise longue. Según ella, estaban desnudos, pero obviamente no tomaban el sol.

A los pocos días, con ocasión de la fiesta de Navidad ofrecida en 1940 por Atwill, ella volvió a Este Drive con Sylvia y una despampanante peluquera llamada Láveme Lolito. El año que estaba por terminar había estado conmovido por distantes pero sostenidos tambores de guerra, y Norteamérica se aprestaba a entrar en una nueva década bajo el signo del miedo y la incertidumbre. Pero, paradójicamente, esa angst salpicaba los llanos y las colinas de Hollywood con chispas de excitación. La desagradable realidad es que para mucha gente la guerra es un afrodisíaco. Norteamérica se hallaba bajo el influjo de Marte. Todo podía ocurrir, los sentidos percibían peligros inminentes, hasta el cielo podía caer. Incluso en la bien soleada California, la gente se sentía repentinamente amenazada. En algún lugar acechaban los japoneses…o a lo mejor los marcianos, cortesía ésta de la versión radiofónica que hizo Orson Welles de La guerra de los mundos.

Los crímenes del Museo de Cera: culto a la pulcritud

Virginia López y Sylvia (dcha): escándalo en la farándula

En la fiesta de Atwill no había japoneses ni marcianos, pero sí un inverosímil adorno navideño que recibía a los invitados en el umbral: en el tejado de la casa había un desproporcionado trineo. El científico demente había decidido que era hora de ponerse alegres. Engalanado con el disfraz de Santa Claus, Atwill exhibía un espléndido humor; sus expresivos ojos brillaban, su barba platino. Harlow resplandecía. Gracias a una concesión de la sección vestuario del estudio, el cuello del traje de terciopelo rojo era de auténtico armiño. Atwill había concebido la velada en el espíritu de los antiguos ritos precristianos de la natividad, una fiesta de la fertilidad para saciar a Jack Frost y celebrar el solsticio de invierno con adecuada exuberancia. Lo había programado todo hasta el último detalle: tras la cena, el café y el coñac, una señal daría inicio a la orgía. El detonante sería un acorde, en el gran piano de cola de Alee Templeton (el pianista ciego con el cual se contaba por no poder ver pecado alguno) con el que empezaría «El Danubio azul». Más de un cuarto de siglo antes de que la acariciante melodía de Strauss se fundiera con las deslizantes imágenes rotatorias de una estación espacial en 2001 de Kubrick, esa misma música acompañaba el ballet d’hiver cuidadosamente urdido por Lionel Atwill.

No bien el Steinway dejó oír los primeros compases de Strauss, la barba de Santa Claus desapareció, como una máscara en Iván el Terrible. ¡Hop!, cayó el cojín que hacía de barriga de Santa Claus mientras desaparecían los smokings, los trajes de noche de Adrián, los calzoncillos de Sulka y la ropa interior de Antoinette. El reglamento de la casa obligaba a dejarse puestas las joyas: ¡aquella noche las pulseras de brillantes decorarían más de una espalda con hermosos rasguños! El show de Lionel Atwill hubiera merecido equipararse a las escenas censuradas a La viuda alegre de Von Stroheim. Ninguno de los presentes olvidaría aquella noche, aunque algunos tendrían buenos motivos para arrepentirse.

La fiesta de Navidad en Pacific Palisades pasaría a ser un caso judicial a raíz de un pleito cuyo lugar de origen no fue California, sino una pequeña ciudad llamada Hibbing, en Minnesota. El día en que Sylvia fue por primera vez a Este Drive ya estaba embarazada. Algunas semanas más tarde, a comienzos de 1941, su estado era ya manifiesto y ella no tenía ni un céntimo «para cuidarse a sí misma». Escribió a su casa pidiendo a sus padres una considerable cantidad de dinero; su padre, el masajista, sospechó algo y fue a ver a la policía local, que se puso en contacto con la de Hollywood. Recogieron a Sylvia en los Apartamentos Lido y la metieron en Juvenile Hall, un reformatorio para jóvenes. Virginia llamó enseguida a Atwill, Frenke y Carpenter para informarles de que Sylvia estaba en manos de la ley y que se armaría la gorda si se iba de la lengua. Aunque nadie podía haber acusado a Atwill de ser responsable del estado de Sylvia, él se portó como un caballero y les dijo a sus amigos que estaba dispuesto a dar a las mujeres todo el dinero que pidiesen. Frenke temía que cualquier escándalo publicitario en torno a él echase a perder la carrera de su esposa (aunque los días de gloria de Anna Sten hubieran ya pasado hacía tiempo).

De poco sirvieron las conspiraciones de los juerguistas: el mecanismo judicial ya se había puesto en marcha. A partir de entonces todo fue, más o menos, un sálvese quien pueda. Jadeante, Virginia relató al gran jurado que durante la fiesta Atwill había sacado su proyector de 16 mm y que, mientras se desarrollaba la orgía sobre la piel de tigre, habían proyectado dos películas: El fontanero y la chica y La cadena primorosa. Atwill negó que hubiera tocado a cualquiera de las dos mujeres, y negó también haber proyectado películas cochinas. «La verdad», dijo bajo juramento, «es que no tengo películas de ésas. Los únicos films que suelo pasarles a mis invitados son documentales de viajes y cortos relacionados con la vida doméstica en distintos lugares». Añadió que su alfombra era de piel de oso y no de tigre. Carpenter confirmó que las fiestas chez Atwill eran «limpias y ordenadas». Virginia no le produjo al jurado una impresión demasiado favorable. En cambio, le cayeron bien tanto la digna compostura de Atwill como su reputación personal y profesional. El jurado decidió que aquello era una tormenta en un vaso de agua: Atwill fue absuelto. Virginia fue detenida, bajo el cargo de violación técnica por corromper a su joven protégée. La condenaron a un año de prisión, pero no tardó en obtener la libertad condicional. A Sylvia la despacharon a Minnesota, donde tuvo su hijo sin que volviera a saberse de ella nunca más.

Convencido de haber salido del pozo, Atwill suspiró aliviado. Un año después, caía una vez más, pero entonces en algo mucho peor.

Películas porno de Lionel Atwill

Carpenter, víctima de una mala racha, fracasaba una temporada a la sombra por saldar deudas con cheques sin fondos. En la cárcel se volvió vindicativo y decidió que él había sido quien había salvado a Atwill y que, ahora que necesitaba ayuda para salir de allí, nadie le echaba una mano. Escribió al gran jurado diciendo que estaba dispuesto a contar la verdad sobre la fiesta de Navidad. Carpenter le entregó al fiscal una lista completa de los asistentes y corroboró la historia que año antes había contado Virginia, añadiendo detalles picantes acerca de la orgía y las películas. Atwill fue nuevamente citado y, por consejo de su abogado, se acogió al derecho de silencio para evitar hacer declaraciones que pudieran comprometerle. El estatuto de limitaciones se había agotado con la antigua acusación de contribuir a la corrupción de Sylvia. Sin embargo, podían aún condenarlo por perjurio. Aterrado como una víctima de las películas de Lionel Atwill, éste fue a ver a Isaac Pacht, juez y abogado bien conocido en el mundo del cine, quien le aconsejó fervientemente que dijera la verdad. Cuando se enfrentó por segunda vez con el jurado, de pronto recordó que alguna vez había tenido unos pocos films pornos. Los había alquilado para entretener a un amigo suyo que era oficial de la Policía Montada del Canadá. Según admitió, el jinete había sido invitado a su casa y se habían proyectado esas películas durante una fiesta organizada, pero él mismo no as había visto nunca. Si en alguna ocasión alguien las había proyectado en su casa, habría sido sin que él lo supiera; probablemente había estado fuera, jugando al tenis. Negó toda conducta inapropiada en su casa y añadió que estaba siendo objeto de un intento de difamación. El jurado de 1942 no se dejó convencer: dictó un auto de procesamiento por delito de perjurio ante el jurado de 1941.

El 12 de agosto, Atwill sería objeto de un nuevo proceso por perjurio, acusado de haber mentido durante dos años consecutivos. El juicio fue fijado para septiembre. Abierta la sesión, el actor aceptó que «había mentido como lo nacen los caballeros, para salvar la reputación de sus amigos», y el juez le permitió cambiar el alegato de inocencia por otro de culpabilidad parcial en la acusación de perjurio: admitió que había proyectado dos películas pomo para sus amigos. Basándose en esa admisión de perjurio, la acusación añadió cargos referentes a las orgías en la alfombra de piel de tigre (o de oso). Pese a que le habría podido caer una condena de uno a catorce años de prisión por perjurio, el actor recurrió a la libertad condicional y lo soltaron. Al acceder a retirar la denuncia por orgía, el fiscal tuvo que reconocer que, si el caso hubiera ido a los tribunales como estaba previsto, la acusación sólo podría aportar como testigos a individuos con antecedentes penales: Carpenter y Virginia López.

El 15 de octubre de 1942, Atwill fue sentenciado a cinco años en libertad vigilada. Estaba obligado a realizar visitas semanales a los aguerridos muchachos de la hollywoodense Brigada contra el Vicio, y someterse a una norma que impone registros de control por parte de un oficial de vigilancia que fácilmente hubiese podido ser el doble de Jack Dempsey. Más problemática aún era la tácita ley de la Oficina Hays y de los estudios por la que la industria cinematográfica rehusaba dar trabajo a personas en libertad condicional. Después de siete meses inactivo, Atwill apeló para que le revocaran la pena.

El juez McKay, responsable de la sentencia, examinó el caso y decidió: «Si bien este tribunal no perdona violación alguna de la ley, se ve obligada a tener en cuenta las circunstancias del caso. La persona que interpuso esta queja contra Lionel Atwill no actuaba guiada por un sincero deseo de justicia y, por mi parte, estoy convencido de que la justicia ha cumplido ya su fines». Exoneró a Atwill de todos los cargos con estas palabras: «Desde ahora, Mr. Atwill, se encuentra usted en situación de decir sinceramente que no ha sido un convicto por felonía». Atwill, con los ojos llenos de lágrimas, dio las gracias al juez y abandonó precipitadamente la sala en medio de una tormenta de flashes.

Louise acabó por obtener el divorcio en junio de 1943 y, aunque ya tenía una gran fortuna propia, recibió considerables bienes a modo de indemnización. Instalada en Washington durante las escandalosas desventuras de su esposo en los tribunales, había recibido una tonelada de cartas llenas de odio, escritas por potenciales linchadores, incluyendo a varias madres de personajes famosos, en las cuales se le sugería que una mujer que era capaz de dejar a MacArthur para entenderse con un maniático sexual de Hollywood tenía el deber patriótico de infligirse el harakiri. Louise rehusó la propuesta y comentó ante sus amigos de Washington que, si alguna vez se le ocurría revelar todo lo que sabía sobre el general MacArthur y sobre Atwill, algunas personas se verían «más sacudidas que Alaska durante el terremoto». Finalmente prevaleció la cuna y, al menos en público, Louise mantuvo cerrada su aristocrática boca.

Atwill ya no se sentía como en su casa en Hollywood. La ciudad, enclavada en una polvorienta región de sequías, habitada sobre todo por colonos y nómadas del Medio Oeste era, y en más de un sentido lo sigue siendo, un Kansas de la moralidad. El actor fue exonerado a los ojos de la justicia, pero a los ojos de Tinseltown pasó a ser un científico demente non grato.

Se fue a Nueva York en busca de trabajo en Broadway. No tuvo ofertas. Cuando regresó a Hollywood, si bien no lo boicotearon oficialmente, ninguno de los grandes estudios volvió a darle nunca un papel importante. La Universal se dignó a concederle cortas apariciones en un par de largometrajes y algunas series. Fue entonces cuando Lionel Atwill, que había actuado en varios de los mejores y más prestigiosos films de Hollywood en la década de los treinta, que había sido dirigido por los directores más talentosos —Frank Borzage, Michael Curtiz, Rouben Mamoulian, Tod Browning, James Whale, Henry Hathaway, Alian Dwan y Josef Von Sternberg—, que había trabajado con toda una galaxia de estrellas —Irene Dunne, Marlene Dietrich, Myrna Loy, Claude Rains, Lionel Barrymore, Spencer Tracy, Rosalind Russell, Errol Flynn, Olivia de Havilland, Dolores del Rio y Margaret Sullavan—, tuvo que conformarse con un empleo en el estudio más miserable de la Cadena de la Pobreza: la Producers Releasing Corporation. Allí, junto a artistas como Marcia Mae Jones, Douglas Fowley y Sharon Douglas, trabajó bajo la dirección de Steve Sekely y Terry Morse. En la PRC, cuyo director era el indómito ex contable León Fromkess, Atwill quedó relegado a películas «rápidas» que se rodaban en cinco días. Repetir una toma se consideraba extravagante. Cuando trabajaba en una serie llamada Lost city of tbe jungle murió repentinamente de pulmonía. Las escenas que faltaban las completó un doble.