PRONUNCIÓ SU CONFERENCIA sobre las bomberas voluntarias. Escogió mal la tarde. Había poca gente, unas treinta señoras y un grupo de estudiantes, pero la singularidad del tema y la original vivacidad de la exposición recibieron una calurosa acogida. Uno de los primeros que corrieron a estrecharle la mano fue el joven Ginoni con una buena dosis de cara dura, como si nada hubiera ocurrido entre ellos; es más, llevaba puesta una sonrisa luminosa en la que ella pudo leer con disgusto el resurgir de su capricho. De hecho, al verla a ella admirada y aplaudida por primera vez en público, el fuego de su pequeña pasión se avivó otra vez al encenderse la mecha de la vanidad. La idea de poder saborear el exquisito deleite del amor propio si conseguía su objetivo, cada vez que la viese y oyese actuar de aquella manera, le produjo un cosquilleo irresistible. Y al no conocerla a fondo, decidió dar otro paso de jovenzuelo impetuoso e irreflexivo que confía en el poderío de un asalto con bayoneta.

Al día siguiente, a la hora en que solía salir sola, la esperó en el rellano del primer piso. Llovía, la escalera estaba oscura y por tanto el ambiente era propicio. Para conseguir una manera de entrarle, había comprado en Berry un retrato de Meller, el vencedor del primer premio de Frankfurt, del cual se habían difundido millares de fotografías por toda Europa.

Cuando la oyó descender, salió hacia ella.

Aquel día estaba verdaderamente guapa, todavía un poco excitada por el pequeño triunfo de la última tarde, vestida de oscuro de arriba a abajo, con un gran sombrero negro que coronaba admirablemente su fuerte y delgada figura.

El joven se quitó el sombrero y con alegre desenvoltura, poniéndole delante la fotografía le dijo:

—Señorita, ¿me permite ofrecerle un retrato que quizás sienta curiosidad por ver?

Ella acercó el rostro con desconfianza, pero en cuanto leyó el nombre, soltó una exclamación de placer:

—¡Meller!

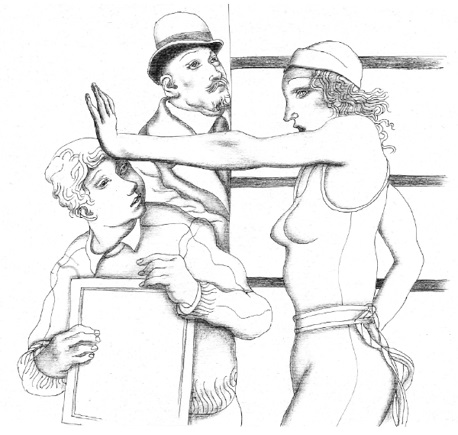

Y cogiendo el retrato, se acercó a la pared para verlo mejor, bajo la escasa luz procedente de la ventanilla de la escalera. El joven se pegó a su lado, como queriendo mirar él también y, asomando el mentón por encima de su hombro, empezó a darle explicaciones en voz baja, señalando con el índice de la mano derecha:

—Éste es un verdadero tipo alemán. Mire la estructura del cráneo, mire qué boca. Y, sin embargo, si no se supiese, nadie diría que es el primer gimnasta de Alemania. ¿No parece más bien un pacífico profesor de literatura? ¿No me va a decir nunca una palabra de consuelo? ¿Va a ser siempre así de indiferente conmigo? Digo yo que tendrá su corazón…

El paso de una pregunta a otra había sido tan natural que la maestra tardó un tiempo en darse cuenta. Pero se dio perfecta cuenta cuando sintió su mejilla contra la suya y un brazo alrededor de la cintura.

Se desembarazó con un brusco ademán, indignada, diciéndole:

—¡Señor Ginoni, esto es una encerrona innoble!

El joven se echó hacia atrás para darle una respuesta cómica, pero se contuvo y su rostro se ensombreció al ver aparecer en la cima de la escalera la cara descompuesta del secretario, el cual bajaba apresuradamente, también él con un retrato de Meller. No obstante, no se sintió descontento al encontrar una escapatoria después de lo mal que había quedado.

—¿Qué hace usted aquí? —le preguntó al secretario, que se había detenido y lo fulminaba con los ojos—. ¿Viene por casualidad a cobrar la renta?

El secretario no tuvo mejor idea que repetir tembloroso las palabras de la maestra:

—¡Es una encerrona innoble!

—¡Cáspita! —volvió a la carga el joven mientras la maestra se marchaba lentamente—. Es un eco perfecto, si no fuera por la transposición del adjetivo. Aunque fíjese, en las palabras que ella ha pronunciado, yo pillo otro sentido completamente distinto.

—¿Todavía se atreve?… —exclamó el secretario casi fuera de sí—. Si no fuera por el respeto que profeso a su señor padre…

—¡Por el amor de Dios! —interrumpió el estudiante—. En esto no tienen nada que ver ni mi señor padre, ni mi señora madre. Hace veinte años que estoy destetado. Aquí sólo hay dos hombres… Pero… para no perder el tiempo en palabrerías, dígame: ¿usted es uno de esos secretarios que se baten en duelo?

—¡Sí! —respondió en voz alta don Celzani poniendo una postura demasiado trágica para la ocasión. —Soy uno de esos que se baten.

—Entonces es suficiente —dijo el joven con resolución—, tendrá el honor de volverme a ver. —Y dándole la espalda se metió en su casa.

Una hora más tarde, el ingeniero Ginoni, que había sido puesto al corriente de todo por la Pedani, cogía el sombrero cabreado y subía las escaleras para ir a ver al secretario con la intención de proteger a su retoño. En el fondo, aunque muy descontento por la ofensa que le había propinado a la señorita, consideraba una chiquillada la provocación del joven. Pero como hombre de mundo que conocía el cuidado que había que tener con el amor propio de un jovenzuelo despabilado, capaz de obstinarse como un cabezota en llegar hasta el final, quería arreglar la cosa amistosamente, no ya retirando la provocación en su nombre, sino proponiendo una reconciliación en la que por ambas partes se diera un paso adelante.

Se presentó ante el secretario, al que encontró solo, con la actitud cordial de un amigo. Pero el otro, que seguía excitado por la pasión, es más, excitadísimo en aquel momento por los celos, lo recibió con tal aire de dignidad que el ingeniero tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar una carcajada.

Le dijo amablemente que había sido informado por la maestra y que había venido a arreglar la contienda como buenos amigos. Deploraba la actuación de su hijo, pero un duelo sería una locura, un absurdo ridículo del que ni siquiera había que hablar. Era necesario calmar las aguas inmediatamente.

—Venga, querido secretario —dijo—, la maestra Pedani está fuera de cualquier sombra de duda; yo puedo presentar, en nombre de mi hijo y en relación a la señorita, mis más sinceras excusas, como debe ser. Pero por lo que se refiere a usted… simplemente hubo un poco de acaloramiento por ambas partes. Sólo tiene que mostrar un poco de buena voluntad y la cosa no irá más allá, yo respondo de ello.

Pero don Celzani que ya no era el don Celzani de antaño, se mantuvo en sus trece.

—He sido ofendido —dijo.

—Vamos —respondió el ingeniero—, las palabras más graves que se han pronunciado han sido «innoble encerrona», y las ha dicho usted. Usted que tiene más juicio, póngalo en práctica. Tiene quince años más. ¡No es para ponerse en plan quisquilloso, diablos!

Pero el secretario se había tomado a muerte aquel brazo alrededor de la cintura. Ésa era la cuestión y no la provocación. Por eso tenía difícil arreglo.

—¿Tal vez pretende que yo me humille? —preguntó, erizando la cresta.

—¡Pero de qué humillaciones me está hablando! —exclamó el ingeniero—. No se trata de eso. Se trata de salvar el amor propio de un jovencito que ha lanzado una provocación, ¡no lo quiere entender! Se trata de buscar la manera de que él no se vea obligado a ir hasta el final. Sólo tiene que decir que siente haber pronunciado esas dos palabras y yo le digo que todo se habrá acabado. ¡Oh, santo Dios! ¿Pero es el honor o los celos lo que le hace ser tan duro?

Don Celzani respondió solemnemente:

—Tanto lo uno como lo otro.

El ingeniero lo miró… y perdió la paciencia.

—No creía —dijo conteniéndose con dificultad— que el amor le hubiese vaciado el cerebro hasta este punto. ¿Pero entonces usted está buscando un duelo?

Éste levantó la cabeza y respondió con un tono verdaderamente heroico:

—No lo busco, pero no lo temo.

—Entonces le diré que está loco de atar —gritó el ingeniero exasperado— y que si le atizan bien, será por su culpa.

Y salió dando un violento portazo.