33.

En el recreo, un niño de sexto que tiene la cabeza puntiaguda y los ojos separados como una oveja, se interesó por mi ciervo volador. Abrí la cajita y dejé que lo tocara. Como su superficie es lisa y brillante, el niño aseguró que era de plástico. Cerré la caja y me prometí no volver a abrirla nunca más. Minutos antes que sonara la campana divisé en el pasillo al profesor de ciencias. Suelo hablarle de los programas científicos que veo en la tele. Esta vez le pregunté:

—¿Míster Berley, es verdad que si un pedacito de sol del tamaño de la cabeza de un alfiler cae sobre la Tierra, puede calcinar a todas las personas que se encuentren en un radio de ciento sesenta kilómetros?

Míster Berley me respondió que en vez de pensar atrocidades ideara asuntos que le hicieran un bien a la humanidad. Le expliqué que cuando me entero de algo ya no puedo pretender que no existe y que eso se llama tomar conciencia. Me miró con sus ojos de color girasol y me respondió que yo era un poco filósofo. Me gustó que dijera eso. Como él es un hombre viejo, me ofrecí a rascarle la espalda, pero me dio las gracias y me pidió que lo dejáramos para otro día.

Guardo la cajita del ciervo dentro de mi mochila y camino hacia la biblioteca. Hoy es viernes. Tres horas de deportes. Tiempo para investigar en el Google. En el pasillo me cruzo con un par de compañeros. Me miran como si fueran a decirme algo, pero entre risas siguen su camino. Sus miradas entran en mi cuerpo y se quedan trabajando en mi interior como gusanos.

Una vez en la biblioteca tecleo: Arnold Bulygin judío. En un diario encuentro una carta con el siguiente enunciado: “La verdad sobre Arnold Bulygin”.

Cuando leí en la prensa que se cumplían veinte años de la muerte de Arnold Bulygin pensé para mis adentros que habían transcurrido suficientes años y que ya podía decir la verdad. Lo conocí de niña, en el barrio del Once donde ambos vivíamos. Mis padres tenían un taller en el cual fabricábamos velas de Shabat, y todos los viernes, Arnold venía a buscar las velas para su familia, ocasiones en que solía charlar con mi hermano Miguel largamente. Arnold era un chico serio y anhelaba convertirse en un gran educador. Con mi hermano lo admirábamos. Un día su familia vendió su casa en el Once y desapareció. Años después nos enteramos del prestigioso colegio de señoritas que los Bulygin habían fundado en Belgrano, uno de los barrios más elegantes de Buenos Aires. Pero lo que llamó nuestra atención fue que el colegio se llamara Santa Ana. No entendíamos lo que había ocurrido. Nosotros los judíos podíamos emigrar al fin del mundo, transformarnos de abogados en fabricantes de velas, de ucranianos en argentinos. Nada es definitivo, pero de lo que sí estábamos seguros es que siempre seguiríamos siendo judíos. Arnold Bulygin —el joven buenmozo y emprendedorse había casado con una americana de origen judío y había fundado un flamante colegio católico. Dicen que fue feliz. Así lo espero. Si hubiera fundado un colegio hebreo no se hubiese hecho rico, y jamás habría sido parte de la sociedad como lo fue él y lo son hoy sus descendientes. Mi hermano se encontró con Arnold pocos años antes de morir y le preguntó si se acordaba de sus andanzas juntos en el Once. Ambos se habían hecho viejos. Arnold lo miró confundido y le respondió que estaba equivocado, porque él nunca había vivido allí. Esta es la historia de Arnold Bulygin. Así es la verdad, surge de las profundidades a alterar la ordenada superficie de las cosas. Espero que alguno de sus descendientes, quien tal vez perdió el rastro de su origen, al leer esto entienda algún rasgo de su naturaleza, y asuntos que le son incomprensibles, por fin adquieran sentido.

Sarah Ravskosky.

Tengo la impresión de que Sarah Ravskosky me habla a mí. Yo soy un descendiente de Arnold Bulygin, hay muchos asuntos que desconozco y otros tantos que me son incomprensibles. Grabo lo que ha dicho sobre la verdad para pensar sobre eso más tarde:

Descubrimiento apéndice: La verdad surge de las profundidades a alterar la ordenada superficie de las cosas.

Sexto descubrimiento: El abuelo de mamá, mi bisabuelo, ocultó que era judío para ser aceptado por la sociedad.

—¿Qué dices? —me pregunta Miss Patricia, la bibliotecaria.

—Disculpe, es que a veces sin darme cuenta hablo solo.

—No te preocupes, a todos nos pasa.

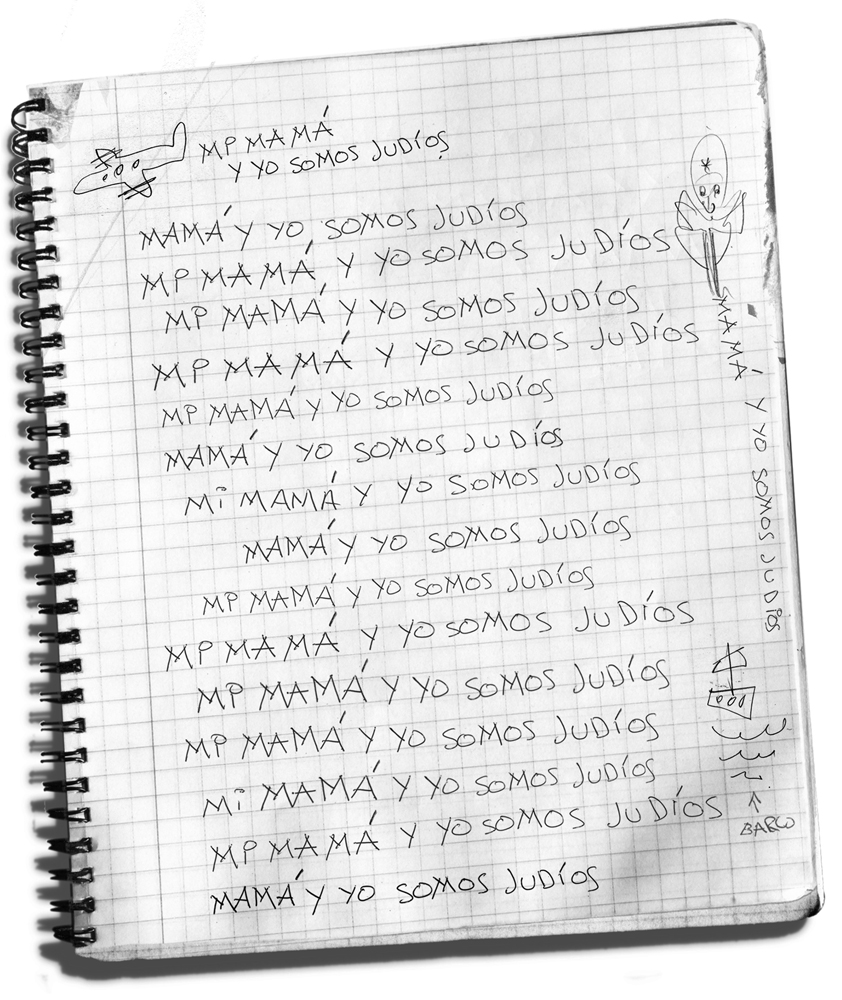

Algo inmenso y feo se ilumina en mi cabeza. Tengo que llegar pronto a casa. El resto del día de clases pasa en blanco. No precisamente, porque lleno una página de mi cuaderno de matemáticas con la siguiente frase:

Al final no me parece extraño. Algo nuevo y poderoso me une a mamá.

Llegando a casa me encierro en mi cuarto. Al cabo de un rato encuentro lo que buscaba. Es una conversación que grabé hace un tiempo, cuando Alma y papá todavía se hablaban. Después de escucharla grabo:

Descubrimiento apéndice: Alma le contó a papá lo siguiente: cuando estuvo con el abuelo por primera vez, él le preguntó si era judía. Ella le respondió que no lo era, y el abuelo se puso muy contento.

Mis compañeros del colegio me dijeron que a los judíos les cortaban el pene cuando nacían, para marcarlos. Me dijeron también que los judíos eran egoístas y comerciantes. Como yo soy circuncidado, me llaman “quiridi”, y cuando me piden dinero en sus e-mails, no tengo más alternativa que llevárselos. Grabo:

Séptimo descubrimiento: Como a mis compañeros, yo creo que al abuelo no le gustan los judíos.

Traspaso a mi computador las grabaciones de los últimos días y acudo a B.H.M. Llamamos a un radio taxi desde su casa y él mismo habla con Yerfa. Le explica que queremos ver juntos un capítulo nuevo de Avatar en la tele y que me quedaré con él hasta tarde. Cuando el taxi aparece frente a su casa entrechocamos las manos como los chicos cool. Tengo la impresión de que él está tan contento como yo de batir su mano con alguien.

![]()

Cuando el señor Milowsky me abre la puerta de su casa, yo le pregunto:

—Señor Milowsky, ¿le gustaría que le rascara la espalda?

—Eso sería estupendo —dice con una sonrisa amable.

—También le traje un regalo. Es un caleidoscopio. Yo lo hice.

—Eso está aún mejor. Se lo muestro.

El señor Milowsky mira por el orificio y seguramente ve un halo de luz, porque los caleidoscopios que yo hago no son de verdad. También observa un buen rato los dibujos; lo da vueltas a un lado y al otro, como si se tratara de un objeto caído del espacio. Dice que le parece muy interesante y lo pone sobre una estantería junto a sus libros. En su casa hay muchos libros y fotos. Los libros no sólo llenan las repisas que cubren los muros, también están apilados en el suelo, en torres a punto de caerse. No tiene más muebles que una mesa de comedor, un sillón y una lámpara de pie encendida. Las ventanas son diminutas y la luz del exterior logra apenas entrar por ellas. Como si hubiera leído mis pensamientos, el señor Milowsky señala:

—Tengo demasiados libros, lo sé, por eso casi no hay muebles, para hacerles espacio.

—¿Los ha leído todos?

—Casi todos, me quedan unos pocos, pero la vista me falla.

También hay muchas fotos de su mujer. Ella tiene las orejas grandes y una sonrisa que dan ganas de seguir mirando. No voy a preguntarle si la quería, porque eso salta a la vista.

—Has llegado justo a tiempo —dice el señor Milowsky.

—¿A tiempo para qué?

—Son las siete con veintiún minutos, la hora de encender las velas del Shabat. Dieciocho minutos exactos antes de la puesta de sol. Las mujeres son las encargadas de hacerlo, pero en esta casa ya no quedan mujeres, y encenderlas me hace sentir cerca de Elena. Estoy seguro de que a Dios no le molesta.

El señor Milowsky prende dos velas, abre los brazos, hace tres movimientos circulares hacia adentro alrededor de las velas y dice:

—Lo que dije, es: Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, quien nos santificó con sus preceptos y nos ordenó encender las velas del sagrado Shabat. Shalom Shabat, Tomás Montes.

—Shalom Shabat, señor Milowsky —repito. Lo has hecho muy bien.

El señor Milowsky me abraza y me da un beso en la mejilla. Se me escapa un poco de pena.

—¿Te gustó?

Yo asiento con un gesto de la cabeza porque me es difícil hablar con la pena asomada a mi nariz.

—A tu madre le gustaba encender las velas de Shabat.

—¿Y qué más le gustaba?

—Según Elena, gozaba nadando en la piscina. Se sumergía hasta el fondo y nadaba de una orilla a la otra sin respirar.

—A mí también me gusta hacer eso —susurro.

A lo lejos escucho el sonido de una sirena. Imagino que llevan a una persona a punto de morir y que muy pronto le sacarán el corazón. No he prendido mi Mp3 y tampoco quiero hacerlo. Si grabara este momento me alejaría, y lo que quiero es sumergirme en él, como lo hago cuando estoy dentro del agua.

—Señor Milowsky —me aventuro después de unos minutos.

—¿Dime?

—¿Mamá se suicidó porque era judía?

—¿Qué te hace pensar eso? ¿Cómo sabes que tu mamá se suicidó?

—Se lo escuché decir a alguien.

—¿Alguien en quien confías?

—No sé.

—Entonces no estés tan seguro de lo que escuchaste.

—Sé que usted no va a decirme que mi madre se suicidó, y yo lo entiendo, porque es muy duro decirle eso a un niño de doce años. Le propongo que tan sólo me responda si a mamá le molestaba ser judía.

—Para tener doce años eres un niño muy perspicaz.

—¿Qué significa “perspicaz”?

—Listo.

—¿Entonces?

—Yo no conocí a tu madre lo suficiente. Sé que con Elena conversaban sobre la historia del pueblo judío, de nuestras costumbres y nuestros ritos. Estoy seguro de que a tu madre no le molestaba ser judía, por el contrario. Lo que sí creo es que su interés fue tardío; es decir, una vez que se convirtió en una mujer adulta.

Pienso en la familia de alacalufes que huyó del mundo al fondo del mar. Los dos callamos. Yo, porque de pronto me siento muy cansado; el señor Milowsky, no sabría decir por qué. El letrero en su frente está escrito en el idioma del Shabat. Los ruidos que vienen de afuera se introducen por las pequeñas ventanas: una radio encendida, alguien martillando, un perro que ladra. Los sonidos flotan en la sala y me acercan al señor Milowsky y a todo lo que me rodea.

—Tomás —dice el señor Milowsky. Yo levanto la cabeza para mirarlo—. Todavía no me rascas la espalda.

En el camino de regreso vuelvo a preguntarme qué pudo hacer a mamá tan infeliz como para olvidarse de contar hasta diez, y pienso que nunca voy a saberlo a ciencia cierta porque, a mí al menos, las cosas invisibles son las que más me duelen. Cuando llego a casa grabo:

Octavo descubrimiento: El elemento de mamá y el mío es el agua.

Por primera vez, desde que inicié esta búsqueda, descubro algo que en lugar de hacerme daño me hace cosquillas en el corazón.