4.4 Hinduismus – Symbole, Feste und Gebote

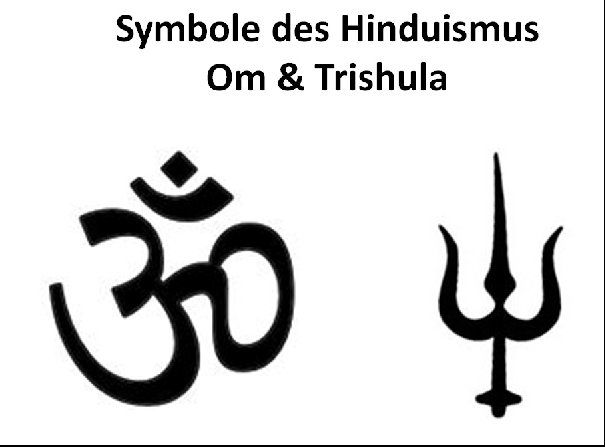

Angesichts der enormen, inneren Vielfalt des Hinduismus ist es nicht verwunderlich, dass kein einzelnes, hinduistisches Zentralsymbol besteht. Großen Respekt genießt jedoch das in Sanskrit kalligrafierte Mantra „Aum“, das „Om“ ausgesprochen wird. In hinduistischen Traditionen weist es nicht nur zentrale Gottheiten wie Brahma, Vishnu und Shiva, sondern wird auch als Essenz allen Seins betrachtet. Nach einigen Traditionen verkörpert es sogar den Urton, aus dem alle materielle Existenz hervor gegangen sei und der es weiter verbinde und erhalte.

Der Dreizack Trishula (wörtlich: Dreispeer) wird vielen hinduistischen und auch buddhistischen Gottheiten zugeschrieben. Einige buddhistische Traditionen sehen in ihm gar ein Symbol der buddhistischen „drei Juwelen“ (siehe Kap. 5.1). Im Hinduismus wird das Symbol jedoch vor allem aber mit Shiva assoziiert. Auch dessen Gattin Durga, eine religionsgeschichtlich frühe wie auch furchterregende Mutter- und Erdgöttin, trägt diese Waffe.

Zur Trishula haben sich verschiedenste Bedeutungen – wie der Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart (jetzt fühlbar, also hervorgehoben) und Zukunft – heraus gebildet. Besonders oft wird mit ihr jedoch die zerstörerische Kraft Shivas betont, die sich gegen die physische, traditionell gewachsene und geistige Welt richte und mit einem Versprechen auf umfassende Erlösung (Moksha) verbunden werden kann.

In Romanes, der Sprachfamilie der schon im Mittelalter aus Indien nach Europa eingewanderten Sinti und Roma, wird auch das Kreuz Christi als Trishul bezeichnet.

Kalender

Entsprechend seiner vielfältigen Wurzeln gab es im Hinduismus nicht einen allgemeinverbindlichen Kalender, sondern Dutzende regionaler Varianten von Mondkalendern. In vielen traditionellen Zählungen begann 3012 v.Chr. die jetzige „Kali“-Weltepoche, die durch einen Überhang des Bösen und die Aussicht auf eine heilsame Zerstörung (und den Neubeginn des Epochenzyklus) gekennzeichnet ist. 1957 setzte die Regierung Indiens einen Sonnenkalender durch, der die Jahreszählung mit dem Jahr 78 n.Chr. (Thronbesteigung der Saka-Dynastie) beginnt und indische Monats- und Tagesnamen aufnahm. In der Datierung der religiösen Feste haben sich jedoch häufig die traditionellen Kalenderzählungen gehalten.

Überregional findet im Herbst (September – Oktober) das fünftägige Durga Puja statt, in dem der vielgestaltigen Mutter- und Erdgöttin gehuldigt wird. Reiche Familien und auch Gemeinschaften stifteten zu diesem Anlass prachtvolle Prozessionsstatuen. Das Fest breitete – und breitet – sich aus, als Durga zunehmend mit Indien bzw. der Gemeinschaft aller Hindus identifiziert wurde und zur traditionell-religiösen also auch eine politisch-zivilreligiöse Bedeutung trat. Als Sponsoren treten verstärkt Unternehmen auf.

Zwischen Oktober und Dezember datiert das bei Hindus und auch Sikhs und Jains international gefeierte Diwali („Lichterfest“), das ursprünglich ein Erntedankfest war. Es wird über mehrere Tage hinweg mit regional unterschiedlichen Mythen, Ritualen und Familienversammlungen verbunden. In Bollywood-Filmen ist es das am häufigsten dargestellte Fest.

Das Holi-Fest („Fest der Farben“) feiert als Frühlingsfest den Sieg des Lebens über den Winter. Mit großen Feuern wird der Sieg guter Gottheiten und das Verbrennen von Bösen (wie der Dämonin Holika) gefeiert. Regional steht auch die schöpferische Liebe Gottes (hier meist: Krishnas) im Vordergrund. Häufig wird farbiges (oft: rotes) Pulver über Anwesende verstreut, das Leben und Fruchtbarkeit verheißen soll.

Hinzu kommen zahlreiche weitere Feste wie Rathayatra („Wagenfest“), in dem Götterstatuen auf prachtvollen Wagen um die Tempel ziehen, oder Rakhi, das die Verbundenheit zwischen Geschwistern feiert. Neben den bereits genannten Gottheiten haben auch andere populäre Götter wie Ganesha oft eigene Rituale, Tempel und Jahresfeste. Alle sechs Jahre findet zudem aufgrund von Sternenkonstellationen ein Kumbh Mela („Pilgerfest“) statt, in dem ein Bad im heiligen Fluss Ganges mit besonderer Sündenvergebung verbunden wird. 2007 sollen bis zu 70 Millionen (!) Pilger aus aller Welt an Kumbh Mela teilgenommen haben.

Gebote

Auch in Fragen der Verhaltens-, Speise- und Kleidungsgebote gibt es keine einheitlichen Vorschriften des Hinduismus. So legen einige Traditionen den Verzicht auf Fleisch nahe, andere verbieten nur bestimmte Tiere (z.B. Kühe) und die meisten Traditionen kennen zusätzliche Ge- und Verbote sowie Gelübde, die verbindlich Glaubende freiwillig auf sich nehmen können.

Häufig unterscheiden sich die traditionellen Gebote nach Geschlecht und Lebensalter und zielen darauf ab, stabile, kinderreiche Familien zu begründen. Die Teilnahme an Gemeinschaftsritualen und –festen verheißt regelmäßig gutes Karma. Mildtätigkeit gegenüber Geistlichen wie auch Bedürftigen gilt ebenfalls als verdienstvoll und wird von einigen Traditionen als „Gottesdienst“ gewürdigt. Vor allem Männern steht neben den Möglichkeiten eines lebenslangen Ordenslebens als Sadhu (als Asket oder in Gemeinschaft lebender Mönch) zudem die Möglichkeit offen, als Ältere nach Abschluss ihrer Familienpflichten allem Wohlstand zu entsagen und zu geachteten Sadhus oder noch strengeren, manchmal nackten Sannyasins (Entsagenden) zu werden. Durch Opfergaben an Sadhus und Sannyasins haben nach hinduistischem Glauben auch weltlich Lebende Anteil an deren täglichem, segensreichem Bemühen um die letztlich universelle Erkenntnis und Erlösung.