2.4 Christentum – Symbole, Feste und Gebote

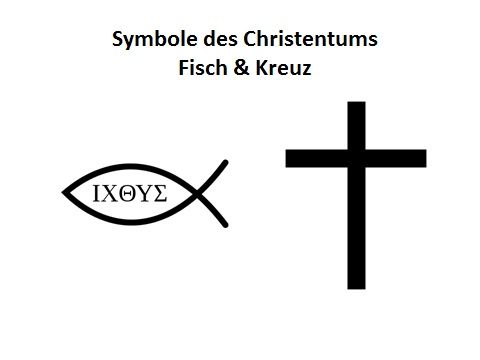

Die Kreuzigung stand im römischen Recht als schmachvolle Strafe für Verbrecher und Aufrührer. Und so brauchte es Jahrhunderte, bis sich das Kreuzessymbol schließlich als Zentralsymbol für das Christentum durchsetzte. Interessanterweise stammt die bislang älteste Kreuzesdarstellung im Zusammenhang mit dem Christentum von einem Spottbild in Rom: Etwa um 125 n.Chr. hatte jemand einen Gekreuzigten mit Eselskopf gezeichnet und darunter über einen frühen Christen gespottet: Alexamenos sebete theon - Alexamenos betet Gott an.

Andernorts gab es jedoch auch schon vorchristliche Kreuzestraditionen wie das altägyptische Ankh-Kreuz, das als Zeichen von Leben und vielleicht auch schon Unsterblichkeit stand. Und spätestens als der bereits erwähnte Kaiser Konstantin das Kreuz auf Standarten anbringen ließ wurde es reichsweit zum Zeichen des Christentums. Im Jahre 2000 vermeldete der damalige Kardinal Ratzinger und heutige Papst Benedikt XVI., dass im Kreuz Christi „das ganze Wesen des Christentums zusammengefasst, das unterscheidend Christliche dargestellt ist… Trotzdem oder vielmehr gerade darum öffnet es uns den Weg auch in die Weite der Religionsgeschichte und in die Gottesbotschaft der Schöpfung hinein.“

Wie aber signalisierten sich Christen vor der Durchsetzung des Kreuzes ihre Glaubenszugehörigkeit? Ab dem 2. Jahrhundert n. Chr. ist die Verbindung der römischen Zeichen X und P belegt, die griechisch als Chi und Ro für Christos gelesen und als Versprechen des Friedens (Pax) des gekreuzigten Christus (X) verstanden werden konnten. Populär war aber auch der Fisch, war doch schon der biblische Prophet Jona erst von einem gigantischen Fisch verschlungen und dann doch zur Erfüllung seiner Mission wieder freigekommen. Entsprechend sei Jesus in den Tod gegangen und aus diesem auferstanden. Und wieder fand sich eine (möglicherweise als Geheimzeichen verwendete) Wortbedeutung: Das griechische Wort für Fisch Ichthys konnte als Abkürzung für „Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter“ verstanden werden. Heute verstehen viele nur noch Nordsee…

Kalender

Im Gegensatz zum jüdischen (und islamischen) Mondkalender orientierten sich die christlichen Kirchen bald am römischen Sonnenkalender, dessen Monate häufig Kaisern gewidmet waren (wie der Juli und August) oder gar nach der Göttin von Ehe und Fruchtbarkeit, Juno. Auch gaben Christen die jüdische Jahreszählung seit der (angenommenen) Erschaffung der Welt auf und zählten ab dem 6. Jahrhundert nach der (unsicher berechneten) Geburt Christi. Weströmische und kirchlich-katholische Kalenderreformen führten zudem zu unterschiedlichen Feiertagsdaten in westlichen und einigen östlichen Kirchen. Der römisch-christliche Kalender setzte sich schließlich als weltweite Zeitrechnung durch, wobei andere, religiöse Traditionen daneben auch eigene Zählungen beibehalten.

Das christliche Hauptfest Ostern orientierte sich am jüdischen Pessach, wie auch aus dem jüdischen Schawuot das christliche Pfingsten wurde. Das populäre Weihnachtsfest zur Feier der Geburt Jesu wurde im Zuge der Verschmelzung des frühen Christentums mit antiken Sonnenkulten in den Zeitraum der Wintersonnenwende gelegt. Dabei verbanden sich Lichtbräuche des jüdischen Chanukka und christlichen Advent. Bedeutenden Heiligen und Märtyrern wurden bestimmte Gedenktage zugeordnet (zum Beispiel der 6. Dezember dem Bischof Nikolaus von Myra) und bis heute werden in vielen christlich geprägten Regionen die Namenstage von Täuflingen und „ihren“ Heiligen gefeiert.

Gebote

Jesus und seine ersten Jünger standen klar im Kontext jüdischer Gebotsauslegung. Laut Matthäus 22, 36 – 40 spitzte Jesus den Gebotskanon jedoch auf das später so genannte „Doppelgebot der Liebe“ zu, als er gefragt wurde:

„Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt«. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“

Beide Sätze dieser Auslegung entstammen dabei den Mosesbüchern und auch ihre zentrale Betonung fand sich durchaus auch bei anderen jüdischen Lehrern. Dennoch gingen vor allem nichtjüdische Christen bald dazu über, womöglich auch unter dem Rückgriff auf die Noahüberlieferungen, etwa jüdische Speisegebote aufzugeben und die Schabbatregeln zu lockern. Zwar bildeten sich stattdessen eigene, christliche Gebotstraditionen – etwa Fastenzeiten zum Advent und zu Ostern, mit davor geschalteten Fastnachtstagen (vgl. das jüdische Purim), der sonntägliche Gottesdienstbesuch -, doch gab es auch daran immer wieder innerchristliche Kritik. So warnte der Reformater Martin Luther (1483 – 1546) vor dem Glauben, Menschen könnten durch „Werke gerecht“ werden. Nein, Erlösung sei nur durch „Gottes Gnade“ möglich. Andere betonten dagegen, ohne Werke der Liebe sei christlicher Glaube unfruchtbar und unglaubwürdig und begründeten beispielsweise Stiftungen und Institutionen der Diakonie (griechisch: des Dienens) und der Caritas (lateinisch: der Nächstenliebe).