CHAPITRE XII

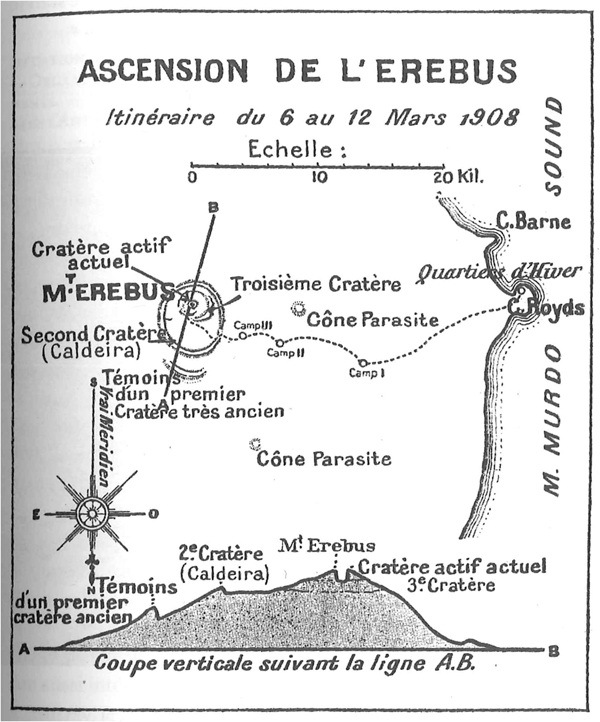

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES DE L’ASCENSION DE L’EREBUS

Altitude du sommet de l’Erebus et des différents cratères. – Constitution DU CÔNE PRINCIPAL. – PHASE SOLFATARIENNE. – ABONDANCE DES cristaux de Feldspath. – Kénite. – Variations du Gradient Thermométrique sur les Flancs de l’Erebus.

Les paysages extraordinaires que nos camarades avaient contemplés au cours de leur ascension leur laissèrent une profonde impression. « Toujours, écrivaient David et Adams, à la fin de leur rapport, nous garderons le souvenir des éclatants couchers du soleil et des levers non moins beaux dont nous avons été témoins pendant cette expédition. Que dire ensuite de ces étranges monticules de glace verte et blanche, entourant les évents volcaniques dans un scintillement de cristaux, et comment décrire le ronflement infernal du cratère et ses jets de vapeur aussi blanche que la neige qui couvrait le sol ? »

L’ascension avait été, en somme, favorisée par un beau temps pour la saison. Si le blizzard avait soumis les explorateurs à une rude épreuve, il avait eu, par contre, cet avantage très appréciable de déterminer un relèvement de température et d’amener le calme en refoulant le courant supérieur de sud-ouest.

Un des résultats les plus importants de cette expédition est la détermination de l’altitude de l’Erebus. En 1841, Sir James Ross l’avait évaluée à 3 669 mètres. Par des mesures angulaires relevées au théodolite du bord de la mer, l’expédition de la Discovery obtint 3998 mètres ; sur la carte de la marine anglaise récemment publiée, cette altitude a été réduite à 3 848 mètres.

Les altitudes que nous donnons ci-après ont été fournies par l’hypsomètre et par des observations barométriques simultanées sur la montagne et à la station. D’après ces observations, le sommet du cratère en activité serait à 4068 mètres environ et le sommet du rempart de la caldeira, ou second cratère à 3459 mètres.

Peut-être l’altitude de l’Erebus donnée par Ross était-elle exacte en 1841 et peut-être, depuis, le cône terminal s’est-il élevé de plus de 300 mètres, par suite de l’entassement progressif des projections volcaniques ?

Un autre résultat intéressant est la découverte, sur les flancs de l’Erebus et à l’altitude de 300 mètres, d’anciennes moraines provenant d’une colossale extension antérieure de la Grande-Barrière. Le sound Mc Murdo ayant une profondeur d’au moins 511 mètres, la nappe de glace, lors de ce paroxysme, aurait donc atteint une puissance d’au moins 853 mètres.

En outre de ces moraines datant du maximum de la glaciation, on en observe d’autres, plus récentes, datant d’une seconde phase glaciaire et déposées par des glaciers locaux établis sur les flancs de la montagne.

L’Erebus paraît se composer de quatre cratères emboîtés les uns dans les autres. Le plus ancien, le plus bas et le plus vaste, se trouve à l’altitude de 1800 à 2100 mètres et possède un diamètre d’au moins 8 400 mètres. Le second, la caldeira, située à l’altitude de 3 459 mètres, est large de 3200 mètres environ. Son rempart, formé par un escarpement rocheux vertical, paraît indiquer qu’originairement il était très profond ; actuellement il est rempli presque jusqu’au bord par de la neige, des plages de grands cristaux de felspath et de ponces et les monticules de glace dont il a été question plus haut. Le troisième cratère, à 3718 mètres, a été presque complètement oblitéré par les manifestations volcaniques. Le quatrième, en activité, élevé de 243 mètres au-dessus du troisième, est constitué principalement de ponces, dont le diamètre varie de 0 m. 025 à 0 m. 90. On y observe également des cristaux de feldspath.

Tous ces matériaux portent des incrustations de soufre. Les fumerolles qui se dégageaient, lorsque nous étions sur le bord du cratère, avaient une forte odeur sulfureuse. De plus, les bords de cette bouche étaient frangés d’une bande de soufre. L’Erebus semble donc être actuellement dans la phase solfatarienne. D’autre part, les fréquentes lueurs observées de la station pendant l’hiver sur le panache de fumée indiquent la présence des laves en fusion dans le cratère. Tout récemment, l’Erebus a dû lancer des bombes, comme l’indique la présence de débris de cette nature sur des nappes de neige peu anciennes dans un rayon de 6 Km 430 autour du cratère.

« La bouche en activité mesure un diamètre d’environ 500 à 800 mètres et une profondeur de 270 mètres environ. Elle est donc trois fois plus profonde que le cratère du Vésuve.

« L’un des traits les plus remarquables observés au sommet du cône est une longue série de jets de vapeur, à 90 mètres en contrebas du bord interne de l’appareil central. La plupart s’échappent d’une couche épaisse de lave sombre ou de ponces, qui surplombe légèrement dans l’intérieur du cratère. Peut-être ces fumerolles représentent-elles un niveau de lave à l’intérieur de la bouche volcanique et sont-elles produites par la vaporisation de la neige en contact avec ces roches brûlantes ? Au-dessus de ce dépôt s’étendait, en effet, une nappe de neige ; mais en existait-il un lit intercalé entre les couches de ponces, ou au milieu de la masse noire surplombant ? Je ne puis me prononcer à cet égard.

« L’Erebus produit le type très rare de lave connu sous le nom de kénite.

« Au point de vue géologique, signalons l’abondance de grands cristaux de feldspath parfaitement formés et les monticules créés par la solidification des émanations gazeuses. Ces cristaux de feldspath atteignent une longueur de 0 m. 05 à 0 m. 075. Si beaucoup sont intacts, d’autres ont fréquemment les arêtes légèrement arrondies ; ce dernier faciès est la conséquence des frictions auxquelles ils ont été soumis lorsqu’ils ont été lancés hors de la cheminée du volcan. La lave fluide, qui enveloppait les cristaux au moment de leur projection, a été pulvérisée par les explosions ; seuls les cristaux ont résisté et sont demeurés sur le sol.

« A l’intérieur de la caldeira, nous avons compté plus de cinquante monticules engendrés par la solidification des fumerolles sous l’influence du froid. Ces curieuses formations n’avaient pas été signalées jusqu’ici.

« Les observations météorologiques faites au cours de l’ascension, fort intéressantes, ont un caractère très technique pour être exposées ici en détail. Je me bornerai donc à en relater quatre particulièrement importantes. En premier lieu, je mentionnerai que tous les champs de neige situés en dessous du rempart du second cratère sont bossuées de sastrugi, orientés ouest quart sud-ouest est quart nord-est, avec des bords escarpés dirigés vers l’ouest. Cette dernière direction est celle du vent dominant près du sommet de l’Erebus. C’est le courant de retour du Pôle Sud vers l’Equateur. Au cours de notre ascension, nous avons, en second lieu, observé que le blizzard de sud-est se fait sentir parfois depuis le niveau de la mer jusqu’à hauteur du second cratère, soit jusqu’à l’altitude de 3350 mètres au moins. De plus, le 10 mars, lorsque nous atteignîmes le sommet de l’Erebus, situé à 4 068 mètres, la limite inférieure du courant supérieur, qui à ce moment-là venait légèrement du nord, se trouvait à 3 952 mètres.

Il est vrai que, trente-six heures auparavant, avait soufflé un fort blizzard de sud-est. Ces conditions semblent indiquer qu’après une de ces tempêtes, et, durant sa dernière phase, le grand courant d’altitude moyenne, dirigé en temps normal du Pôle Sud vers l’Equateur, cesse temporairement et est absorbé par l’ouragan de sud-est.

« Enfin nous avons constaté une très curieuse variation du gradient thermométrique en fonction de l’altitude. Du niveau de la mer jusqu’à la cote 1800 la température baisse de 2°, 2, par 300 mètres, puis au-dessus de cette altitude, seulement de 0°, 56 pour le même nombre de mètres. Dans un cas particulier, il s’est même produit une inversion dans la courbe thermométrique.

« Ces notes rapides suffisent, croyons-nous, à mettre en évidence le haut intérêt scientifique que présente l’Erebus au point de vue du volcanisme. De plus, cette cime a joué le rôle d’un marégraphe gigantesque enregistrant les fluctuations de niveau du paroxysme glaciaire dans l’Antarctique, alors que l’île Ross n’était qu’un nunatak au milieu d’un glacier colossal. Au point de vue météorologique, cette montagne ne présente pas un moindre intérêt en raison de sa situation entre la zone des calmes polaires et le Pôle Sud, de son éloignement de toute influence perturbatrice produite par de grandes masses terrestres, enfin de sa grande altitude, qui en fait une station dominant tout le système de la circulation atmosphérique. »