Die Jägerinnen und der Sammler

Gerne ziehen Männer über Frauen her und behaupten, sie würden schlecht einparken und überhaupt. Männer verbreiten allerhand dummes Zeug und Pseudoweisheiten über Frauen, um die Bedeutung des eigenen Geschlechts hervorzuheben. Frauen wiederum wollen Männern in nichts nachstehen. Sie erzählen, Männer würden beim Ausgehen zu doll mit den Eiern schaukeln und andere intime Details. Eine ganze Reihe geschlechtsspezifischer Entlarvungsliteratur ist durch solche Geschichten zusammengekommen, und weitere Bücher mit umständlichen Titeln sprießen jedes Jahr wie Pilze aus dem Boden: Warum Männer im Stehen pinkeln und Frauen morgens zwinkern, Warum Männer gerne in der Nase bohren und Frauen unter Wasser nichts hören, Warum Männer sich kratzen und Frauen Walzer tanzen und so weiter und so fort.

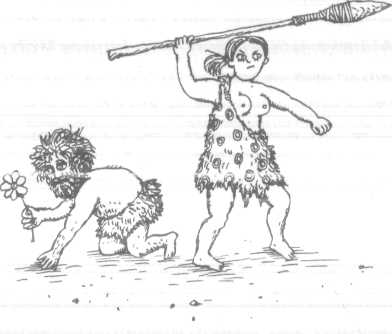

Diese Werkreihe lässt sich endlos fortsetzen, tut aber nichts für die Aufklärung, im Gegenteil: Sie vernebelt den Geschlechtern vollends die Sicht aufeinander. Wer sich von dieser Lektüre bei der Gestaltung seiner zwischenmenschlichen Beziehungen leiten lässt, ist schlecht dran. Gleich bei der ersten Begegnung mit der Realität wird er jedoch merken, es sind bloß dumme Sprüche, nichts dahinter. Von wegen Frauen können nicht einparken! Die meisten Strafzettel bekommen immer noch Männer. Noch dümmer ist der Spruch, Männer seien von Natur aus Krieger und Eroberer, Frauen dagegen Sammler. Deswegen zieht es Männer angeblich stets hinaus, um zu jagen, während Frauen gerne zu Hause sitzen und in ihre Schränke gucken, was sie schon alles gesammelt haben.

Was für ein Unsinn! Zu meinem Freundeskreis gehören etliche Messies, die nicht einmal einen Straßenbahnfahrschein wegzuwerfen imstande sind und ihre abgeschnittenen Haare sorgfältig aufbewahren, doch unter ihnen ist keine einzige Frau. Frauen sammeln nie, sie sind Jäger und Eroberer. Sie jagen ihr Leben lang neuen Sachen hinterher, und nichts kann sie vom Kurs abbringen. Von ihren alten Klamotten, die aus der Mode geraten sind oder nicht mehr richtig sitzen, trennen sie sich ohne mit der Wimper zu zucken. Am liebsten verschenken sie solche Sachen an ihre besten Freundinnen, damit sie diese beim gemeinsamen Ausgehen in der Menge nicht aus den Augen verlieren. Frauen sind selten geizig, sondern oft leichtsinnig und verschwenderisch und stören die Männer beim Sammeln. Und das darf man eigentlich nicht tun. Man darf deren Briefmarken, Münzen oder Schallplatten nicht anfassen, ganz zu schweigen davon, sie einfach wegzuschmeißen. Denn Männer sind die wahren Sammler. Sie können sich von nichts trennen, und je jünger die Männer sind, umso sammlerischer geben sie sich.

Eine lebendige Bestätigung dieser These habe ich jeden Tag vor Augen. Meine Tochter geht mit ihren Sachen verschwenderisch um, man kann sie überall in der Wohnung finden und wenn man sie wegschmeißt, würde sie es wahrscheinlich nicht einmal merken. Das Zimmer meines Sohnes erinnert dagegen an ein wohlgeordnetes Spielzeugmuseum, in dem mehrere Generationen von Babys, Vor- und Grundschülern ihre Ausrüstung hinterlassen haben, in akkuraten Haufen sortiert. Jedem, der reinkommt, wird sofort klar, all diese Sachen liegen nicht zum Spielen hier, und wie in einem echten Museum darf sie niemand, abgesehen vom Museumswächter, anfassen.

Das Spielzeugmuseum leidet unter akutem Platzmangel. In den neun Jahren, die Sebastian bereits auf dem Buckel hat, hat sich eine Menge angesammelt. Unter anderem besitzt mein Sohn fünf Fußbälle, drei Luftpumpen, und in seinem Bett sind über fünfzig Plüschtiere eingegraben. Ihre Namen kennt nicht einmal mehr er selbst. Manchen Kuscheltieren fehlen wichtige Körperteile, die ihnen beim jahrelangen Kuscheln abhandengekommen sind, andere sind überhaupt nicht mehr als Tiere erkennbar. In Sebastians Hosentaschen kann man noch Süßigkeiten von seinem vorletzten Geburtstag finden, in seinem Schreibtisch liegen Schreibhefte aus der ersten Klasse. Nichts wird weggeschmissen, alles wird behalten. Jedes fehlende Teil wird als persönlicher Verlust empfunden, jede kleinste Veränderung im Zimmer wird als Attentat auf die Sammlung begriffen.

Es braucht viel Geduld und Durchhaltevermögen, um den jungen Mann zu einer Veränderung zu bewegen. In der Regel nähere ich mich dem Thema aus weiter Entfernung.

»Mein lieber Sohn«, sage ich zum Beispiel und verdrehe dabei hochphilosophisch die Augen. »Unsere Zeit auf Erden vergeht unausweichlich, sie bleibt für keine Sekunde stehen. Es ist kaum zu glauben, aber wir schreiben bereits das Jahr 2008.«

»Weiß ich doch«, sagt Sebastian. »Und?«, fragt er mit angestrengter Miene. Er sucht nach der Falle.

»Nix und«, sage ich. »2008! Über deinem Bett hängt aber noch immer der große Apothekenkalender 2006. Merkst du den Unterschied nicht? Ich habe einen neuen Kalender für dich, mein Junge, einen ganz tollen aktuellen Kalender.«

»Kommt nicht in die Tüte«, sagt Sebastian. »Der Kalender 2006 ist mein Lieblingskalender. Er hat so viele schöne Bilder, zwei kleine Kätzchen, schwarze Hündchen in einem Korb, eine Elefantenmutter. Sie sind mir alle ans Herz gewachsen. Niemals werde ich den schönen Tierkalender 2006 wegen irgendeines blöden Kalenders 2008 verraten. Punkt. Ende.«

»Aber du hast doch den Kalender von 2008 noch gar nicht gesehen«, lasse ich nicht locker. »Das ist auch ein Tierkalender, vielleicht sind dort die Kätzchen noch niedlicher. Vielleicht hat er die besseren Elefanten?«

»Das Bessere ist der Feind des Guten«, sagt mein Sohn altklug.

Den Spruch hat er von seiner Mutter. Sie ist eine Kladde für solch magische Weisheiten, gegen die man nicht mit der Keule der allgemein menschlichen Logik antreten kann. Das Bessere ist der Feind des Guten. Punkt. Ende.

Immerhin konnte ich ihm nach zähen Verhandlungen den neuen Kalender doch noch unterjubeln. Ich habe ihn als Fortsetzung des alten angepriesen. Sebastian mag Fortsetzungen, sei es bei Filmen oder bei Gameboyspielen. Fortsetzungen lassen sich gut sammeln. Als er erfuhr, dass man in dem Gameboyladen in den Schönhauser Allee Arcaden alte Spiele gegen neue aus der gleichen Serie eintauschen konnte, wurde sein Konservatismus auf eine harte Probe gestellt. Zum einem wollte er die neuen Spiele, zum anderen war er nicht in der Lage, sich von den alten zu trennen. Verzweifelt durchsuchte er sein Museum nach einem Spiel, dessen Verlust ihn nicht schmerzen würde. Er fand schließlich eines, ein altes Teletubbie-Spiel für zurückgebliebene Jugendliche, einst auf dem Flohmarkt für fünf Euro gekauft. Stolz brachte er das überflüssige Spiel ins Geschäft. Doch genau wie Sebastian fanden auch die Geschäftsleute aus dem Gameboyshop das Teletubbie-Spiel zu blöd, keiner wollte es kaufen, ganz zu schweigen von tauschen. Außerdem gab es dort keine aktuelleren Teletubbie-Spiele. Sebastian war gleichermaßen enttäuscht wie erleichtert und steckte das Teletubbie-Spiel sofort zurück in die Hosentasche.

Lange Zeit störte ihn seine Sammlerneigung auch beim Fußballspielen. Er konnte keine Pässe schießen und zögerte jedes Mal, den Ball jemandem zuzuspielen. Deswegen stand Sebastian lange im Tor. In der letzten Zeit hat sich sein Verhalten gelockert, er kann jetzt Computerspiele tauschen und Pässe schießen. Neulich spielten sie auf dem Schulhof gegen die Riesenmädchen aus der sechsten Klasse. Genau genommen versuchten sie, den Riesenmädchen den Ball zu klauen und damit wegzurennen. Der Sinn dieses Spiels besteht darin, nicht von den Mädchen verprügelt zu werden. Mein Sohn und sein Freund Melvin klauten den Ball und rannten weg, ein Riesenmädchen rannte ihnen hinterher. Sebastian gab den Ball an Melvin ab, Melvin gab den Ball an Sebastian zurück, Sebastian wieder an Melvin – und der wurde daraufhin verprügelt. Das Mädchen war immer dem Ball hinterhergelaufen. Jetzt hat Melvin eine Beule am Kopf und Sebastian Gewissensbisse wegen der Ballabgabe.