Wir spielen Schach

Meine Eltern spielen Schach, fast jeden Tag, seit fünfundvierzig Jahren. Meine Mutter hat immer die schwarzen, mein Vater die weißen Figuren. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, steht ein Schachbrett auf dem Tisch im Gästezimmer mit einer angebrochenen Schachpartie.

»Und? Wer gewinnt?«, erkundige ich mich.

Die Antwort auf meine Fragen ist höfliches Schweigen. Nach einem halben Jahrhundert des Spielens kommt es nicht mehr darauf an, wer gewinnt. Mein Vater spielt klassisch konservativ, man kann sagen langweilig. Er baut langsam sein Verteidigungssystem auf, hält die Diagonalen frei und wartet wie eine Spinne, bis meine Mutter einen Fehler macht und sich in seinem Netz verfängt. Meine Mutter denkt gerne unorthodox, sie sucht nach neuen Spielvarianten und opfert manchmal eine Figur, um die Verteidigung meines Vaters durcheinanderzubringen und zu durchbrechen.

Auf dem alten russischen Schachbrett meiner Eltern ist an der Seite ein kleines Schildchen aus Metall montiert, auf dem steht: »Dem Genossen Kaminer zur Erinnerung an seine Teilnahme am Schachturnier der Gewerkschaft der Binnenschiffer.« Auf den Schachuhren, die meine Eltern benutzen, steht auf einem ähnlichen Schildchen: »Der Genossin Tibilewitsch für den zweiten Platz im Schachwettbewerb des Moskauer Instituts für Maschinenbau 1957.« Diese Schildchen deuten darauf hin, dass meine Eltern schon immer Schach gespielt haben, noch bevor sie einander kennen lernten.

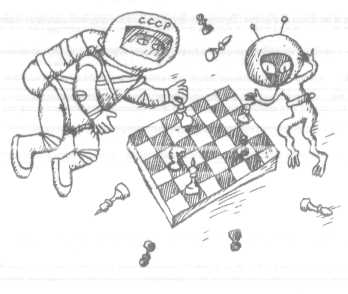

Zu meinen ersten Kindheitserinnerungen gehören Schachfiguren sowie Männer, die auf einer Bank im Hof unseres Hauses sitzen und Schach spielen. Um die Bank herum standen andere Männer, die ihnen Ratschläge gaben oder aufgeregt das Spiel kommentierten. Von den drei Schulen in unserem Bezirk, die nebeneinanderstanden, war eine ein »Schachinternat« und hieß auch so. Dort wurden die zukünftigen Großmeister geschult, die Elite des Schachspiels. Sie in der Pause zu verprügeln, war für jeden normalen Schüler Ehrensache. Aber nicht nur in diesem Internat oder auf den Höfen, in der Sowjetunion wurde überall Schach gespielt. Die Gefangenen spielten im Knast, die Arbeiter während der Mittagspause, die Kosmonauten im All. Sie hatten dazu Magnetfiguren, damit ihnen im Zustand der Schwerelosigkeit die Partie im spannendsten Moment nicht wegflog. In der roten Ecke unserer Armeebibliothek standen drei Bücher: das Grundgesetz, die Armeegesetze und die Broschüre Wir spielen Schach, 1984 im Verlag Physische Kultur erschienen. Ein vor Kurzem in Moskau verurteilter Serienmörder erklärte dem Richter, er hätte eigentlich für jedes Schachfeld einen Mord begehen, also vierundsechzig Menschen töten wollen, wäre aber nicht so weit gekommen, weil man ihn vorher verhaftet hätte. Die Zeitungen hatten ihn daraufhin »den Schachbrettmörder« genannt. Sein Wahn war eine logische Folge der ungeheuren Schachpropaganda in der UdSSR.

Der sowjetische Staat unterstützte das Schachspiel großzügig. Gleich nach der Revolution 1917 fand der erste revolutionäre Schachkongress in Petrograd statt, und auf dem Land entstanden unzählige Schachvereine, die eine Armee von qualifizierten Schachspielern hervorbrachten. Die Großmeister waren populärer als Schauspieler. Sie tourten jahrelang durch die Städte und Dörfer, spielten gleichzeitig auf mehreren Brettern, schrieben Bücher und signierten ihre Fotos.

Warum propagierte der sowjetische Staat ausgerechnet Schach und nicht Fußball? Die Antwort liegt auf der Hand: Schach war preiswert und diente der Ablenkung, damit die Menschen sich nicht zu viele Gedanken über die Politik machten. Stattdessen sollten sie lieber über ihren nächsten Zug nachdenken. Auch diente Schach der Ablenkung vom Alkohol, denn Betrunkene konnten sich nicht konzentrieren. Dazu kam die spielerische Komponente. Es gab im Schach klare Sieger und Verlierer, wie sie im planwirtschaftlich langweiligen Sozialismus fehlten. Schach ersetzte alles Schöne im Leben: Es war Spiel, Sport, Kunst, Leidenschaft und Wissenschaft. Und das alles auf einem Stück Holz, bemalt mit vierundsechzig Quadraten. Heute spielen vor allem ältere Leute in Russland Schach, die jüngeren fahren stattdessen Ski.

Ich habe mich mehrmals im Kreis meiner Familie als Schachspieler versucht. Gegen meine Kinder spielte ich mit Erfolg. Allerdings ist es mir nie gelungen, gegen meine Eltern zu bestehen.

»Warum hast du überhaupt deine Figuren angerührt, sie haben so gut gestanden?«, fragt mich mein Vater jedes Mal schon nach der Eröffnung.

Der Populus freut sich und lacht

Es geht voran mit unserem Latein. Jeden Tag bringt meine Tochter ein paar neue Sprüche aus dem Unterricht nach Hause, die mich komischerweise an den Marxismus-Leninismus-Unterricht an meiner sozialistischen Schule erinnern. Wir mussten die Aufsätze von Lenin und Marx konspektieren, das heißt eine Zusammenfassung ihrer Ideen anfertigen. Lenin hat wie Marx oft und gerne Latein verwendet, um moralische Gesetze für den Aufbau des Kommunismus zu formulieren. »Vita sine libertate nihil« oder: »Qui non laborat, non manducet«. Vielleicht hat Lenin von Marx bloß abgeschrieben? Meine Tochter sagt: »Populus gaudet et ridet«, wenn meine Schwiegermutter ihr das Frühstück in den Schulranzen packt.

Meine Schwiegermutter macht dieses Latein zunehmend nervös. Sie hat schon genug Probleme damit, dass der Populus um sie herum laufend Deutsch spricht, eine Sprache, derer sie nicht mächtig ist. Dann wechseln ihre eigenen Enkelkinder auch noch ständig vom Russischen ins Deutsche, teils aus Spaß, teils unbewusst. Und jetzt auch noch Latein. Meine Schwiegermutter lacht dann einfach, sie lässt sich nichts anmerken. Und der Kinder-Populus freut sich wie Bolle über das sprachliche Durcheinander.

Laut Nicoles Lateinlehrbuch hat sich das Volk im alten Rom rund um die Uhr amüsiert. Das Leben dort war der reinste Spaß. Die Hauptfiguren der meisten Übungen heißen Marcus und Cornelia. Marcus hat sich in Cornelia verknallt, kann es ihr aber nicht sagen, er hat dafür keine Zeit. Jeden zweiten Tag muss Marcus in den Circus, jeden ersten Tag in der Woche muss er in den Thermen schwitzen. Im Circus ist es zu laut für Liebeserklärungen, in den Thermen zu still. Außerdem gab es im alten Rom keine »gemischten« Badezeiten. Männer und Frauen durften nur zu unterschiedlichen Zeiten ins Becken.

Nebenbei gesagt, ist es im heutigen Berlin nicht weniger anstrengend, sich in der Sauna zu unterhalten. Die Deutschen schweigen beim Schwitzen so angestrengt, als ginge die ganze Heilwirkung des Saunabesuchs mit einem gesprochenen Wort verloren. Wenn jemand in der Sauna zweimal hintereinander hustet, zischen ihn die Nachbarn sofort an: »Ruhe!« Ich möchte nicht verallgemeinern, aber bei uns in Ostberlin nimmt sich der Sauna-Populus sehr ernst. Nicht umsonst heißt die Sauna neben meinem Haus »Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park«. Ich glaube, die meisten, die dort schwitzen, haben ihr Latein einst ebenfalls im Fach Marxismus-Leninismus gelernt.

Inzwischen geht mir Latein ziemlich auf die Nerven. Ich hoffe, dass meine Tochter früher oder später doch zurück zum Russischen findet oder zumindest zum Deutschen. Ist der Mensch nicht ein geheimnisvolles Wesen? Gestern wollten wir unbedingt, dass Nicole Latein spricht, heute wollen wir, dass sie damit endlich aufhört. Die Menschen wissen nie, was sie wirklich wollen.

In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Erzählung aus meiner Jugend, die mich damals ziemlich erschreckt hat. Einmal beschwerte sich ein Elternpaar bei einem Arzt, ihre vierzehnjährige Tochter würde gar nicht sprechen.

»Ein schwieriger Fall«, sagte der Arzt, nachdem er die Tochter genauestens untersucht hatte. »Die zeitgenössische Medizin kann die genauen Ursachen für derlei psychische Abweichungen nicht benennen. Wahrscheinlich hat ihre Tochter Angst davor zu sprechen. Wir müssen Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Wir müssen ihrer Tochter noch einmal Angst einjagen, dann redet sie womöglich wieder. Ich werde mich, wenn Sie das nächste Mal kommen, hinter dieser Gardine verstecken. Ihre Tochter darf mich nicht sehen. Und während sie auf dem Stuhl sitzt und sich langweilt, springe ich heraus und haue ihr ein nasses Tuch über den Kopf. Das Ganze wird Sie fünfundzwanzig Rubel kosten, und ich kann keine hundertprozentige Garantie geben, aber es hat schon bei zwei anderen Patienten geholfen«, sagte der Arzt und kratzte sich am Bart.

Fünfundzwanzig Rubel waren viel Geld. Doch der Wunsch, wieder die Stimme ihrer einzigen Tochter zu hören, war so stark, dass die Eltern dem Experiment zustimmten. Gesagt, getan. Am nächsten Tag kamen sie mit ihrer Tochter in die Praxis. Der Arzt stand hinter der Gardine, wartete auf den günstigsten Augenblick und sprang heraus, als man ihn am wenigsten erwartete. Selbst die eingeweihten Eltern erschraken so, dass die Mutter fast vom Stuhl fiel. Die Tochter ließ sich zuerst nichts anmerken, dann schaute sie sich um, als würde sie gerade aufwachen. Und dann geschah das Wunder: Sie fing an zu reden. Sie redete und redete wie ein Wasserfall, wirres Zeug, das niemand verstand. Trotzdem waren die Eltern überglücklich, ihre Stimme zu hören. Sie bezahlten und gingen mit der sprechenden Tochter nach Hause.

Eine Woche später kamen sie zurück. Die Tochter redete und redete immer noch wie ein Wasserfall, Tag und Nacht und völlig sinnfrei. Sie hatten keine Ruhe mehr, konnten nicht schlafen und nicht mehr essen. Ob der gnädige Doktor die Operation mit dem Handtuch wieder rückgängig machen könne, fragten sie. Sie würden auch fünfzig Rubel dafür zahlen. Der Doktor schüttelte den Kopf. »Der Mensch – das geheimnisvolle Wesen.«

Mehrmals versuchten die geplagten Eltern mit verschiedenen Überraschungsangriffen ihre Tochter zum Schweigen zu bringen. Es ging nicht. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann redet sie noch heute.